|

|

|||

| 京都御所・京都御苑 1 (京都市上京区) Kyoto Imperial Palace (Kyoto-gosho) |

|||

| 京都御所・京都御苑 11 | 京都御所・京都御苑 1 | ||

|

|

||

京都御所、周囲1km、6門と13の穴門がある。          皇宮警察の消防ポンプ車   建礼門(南御門)、京都御所南、奥に、承明門、その奥に、紫宸殿。   建礼門   開門した建礼門、北方向  開門した建礼門、南方向を望む。   建礼門の扉  建礼門  建礼門   朔平門     皇后門  清所門  宣秋門    建春門     道喜門、京都御所の南、建礼門の東   葵祭  時代まつり  御所より望む冠雪した大文字山「白い大文字」

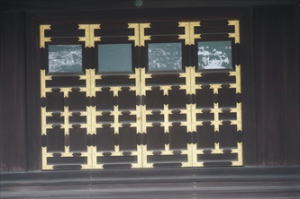

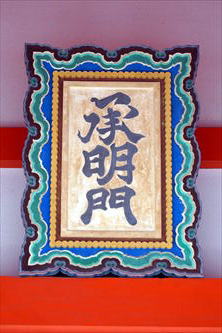

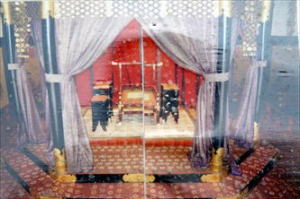

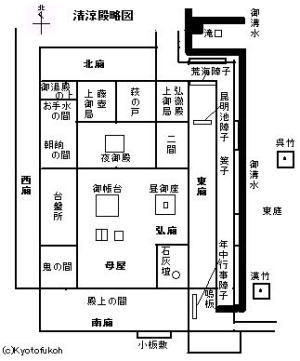

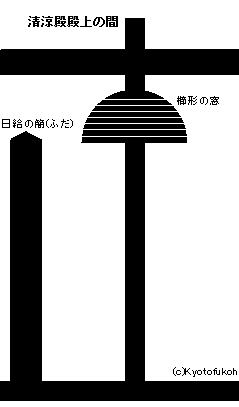

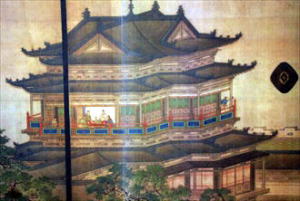

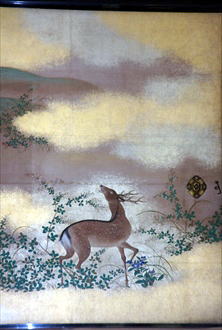

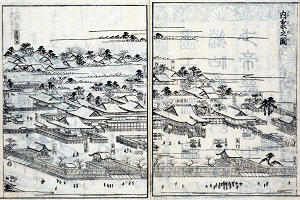

御車寄(おくるまよせ) 、正式に参内した者が利用する玄関。  諸大夫の間(しよだいぶのま) 、正式に参内した者の控えの間として使われた。襖絵に因み、格の高い順に「虎の間」「鶴の間」「桜の間」と別れていた。  諸大夫の間  諸大夫の間、桜の間、原在照筆「桜図」  諸大夫の間、鶴の間、狩野永岳筆「鶴図」  諸大夫の間、虎の間、岸岱筆「虎図」  渡廊   新御車寄(しんみくるまよせ) 、近代、1915年の大正天皇即位礼の際に玄関として建てられた。以来、天皇皇后の玄関として使われている。  新御車寄    新御車寄、牛車(八葉車)、網代車の一種で、大臣、公家が使用した。屋形に八葉の紋が入る。  【参照】御三間、中段の間の障壁画にある「賀茂祭群参図」中の牛車  新御車寄、儀装馬車2号、1928年、宮内省主馬寮で製造された。今上陛下結婚(1954) 、即位の礼(1990) でも利用された。6頭立て4頭曳き、騎馭式4人乗り。  左腋門より承明門  月華門  月華門より東山の遠望    右腋門より承明門  承明門より紫宸殿     承明門   承明門より紫宸殿を望む、京都御所、三戸あり、中央は天皇のみが利用する。      建春門、京都御所の南東、唐破風屋根の四脚門。かつては勅使が使用、近代以降は皇后皇太子が利用する。  春興殿、京都御所内、大正天皇の即位礼の際に建てられた。即位式に際して、三種の神器のうちの御鏡を安置した。  大臣宿所(宣陽殿)   陣座  軒廊、奥に陣座  南庭(だんてい) と南庭回廊、京都御所内、南庭は儀式が執り行われる場所。   大臣宿所(宣陽殿)  紫宸殿  紫宸殿、京都御所内即位礼などの重要な儀式が執り行われた 大正天皇、昭和天皇の即位礼も行われた 右に左近の桜、左に右近の橘   紫宸殿、扁額  紫宸殿  紫宸殿  紫宸殿(ししんでん) 、入母屋檜皮葺、高床式宮殿建築、即位礼など重要な儀礼の際に利用される正殿、大正天皇、昭和天皇の即位礼にも使われた。前に南庭(だんてい)が広がる。  紫宸殿  紫宸殿、南の階段木階  紫宸殿、西の階段木階  紫宸殿、斗栱(ときょう)  紫宸殿  紫宸殿、左の天皇の御座、高御座(たかみくら) と、右の皇后の御帳台(みちょうだい) 。   高御座、説明板より  高御座、説明板より  高御座  御帳台、説明板より   紫宸殿、高御座、即位の儀式で天皇の御座となる。第123代・大正天皇即位式で造られたもの。  紫宸殿、御帳台(みちょうだい)  紫宸殿、賢聖の障子  紫宸殿、向かって右に左近の桜、左に右近の橘が植えられている。  紫宸殿、右近の橘  【参照】第123代・大正天皇の即位大礼、紫宸殿前、閑院宮邸跡収納展示館展示パネルより  桧皮葺の側面模型   清涼殿、入母屋檜皮葺寝殿造、平安時代の内裏では、天皇の日常生活の場として使われた。  清涼殿、鳴板  清涼殿、衝立「年中行事障子」  清涼殿   清涼殿、中央の白絹の帳の奥に御帳台(みちょうだい)がある。  清涼殿、中央の母屋には御座、昼御座(ひのおまし) という厚畳が置かれている。その上に綿入れの敷物、御茵(おしとね)が置かれる。  清涼殿、獅子、角がなく、口を開いている。  清涼殿、狛犬、角があり口を閉じている。  清涼殿、台盤  「清涼殿、昆明池障子、南面の唐絵で長安城の昆明池。  清涼殿、昆明池障子、北面に大和絵で嵯峨野で小鷹狩をする近衛司(少将・藤原季綱とも)。  清涼殿、  清涼殿  清涼殿  清涼殿、漢竹  清涼殿、呉竹  清涼殿、御溝水   清涼殿   滝口  御拝道廊下、東庭  東庭、御溝水  陣座(陣の座)  左に小御所(こごしょ) 、右は御学問所  小御所  小御所  小御所  蹴鞠の庭、小御所と御学問所の間にある。   「御池庭(おいけにわ) 」、栗石(ぐりいし)を敷き詰めた州浜、舟着の飛石。    御池庭、欅橋    御池庭、欅橋   御池庭、石橋   御池庭、石橋  御池庭、松  御池庭、栗石(ぐりいし)を敷き詰めた州浜、舟着の飛石  御池庭、栗石      御池庭、蓬莱島、雪見燈籠  御池庭、滝口  御池庭    御学問所、入母屋檜皮葺書院造、学問のほか、親王宣下、御進講、月次(つきなみ) の和歌の会などに使われた。   御学問所、中段の間、岸岱筆「蘭亭ノ図」  御学問所、上段の間、右に狩野永岳筆「十八学士登瀛州図  御学問所   御常御殿  御常御殿、御小座敷、下の間、塩川文麒麟筆「和耕作図」  御常御殿、東御縁座敷、杉戸絵南面、岡本亮彦筆「曲水(宴)」  御常御殿  御常御殿、一の間、狩野永岳筆「桃柳(朗詠の意)」  御常御殿、一の間、狩野永岳筆、小襖「奈良八景」  御常御殿、二の間、鶴沢探真筆「四季花鳥図」  御常御殿前の御内庭(ごないてい)  御内庭、土橋  御内庭、土橋   御内庭、鏡台   御内庭、石組  御内庭、石橋   御内庭  御内庭、燈籠  御内庭、燈籠  御内庭、燈籠  御内庭、燈籠   御常御殿  迎春  迎春   御涼所  泉殿(地震殿)  泉殿(地震殿)  泉殿(地震殿)  泉殿(地震殿)  【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている「内裏之図」(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

国民公園の京都御苑は、北を今出川通、南を丸太町通、東を寺町通、西を烏丸通に囲まれた地にある。東西約700m、南北約1300m、広さは91万2000㎡を有している。この地は、かつての鴨川の氾濫による沖積地だった。 京都御苑内には、京都御所(禁裏御所)、後水尾上皇邸だった仙洞御所、英照皇太后のための大宮御所、京都迎賓館(内閣府管理)などの施設がある。それ以外の国民公園は63万㎡の広さがある。 戦前の京都御苑は全体を宮内省が所管していた。現在は京都御苑を環境省、京都御所・仙洞御所・大宮御所を宮内庁が管理している。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 1つ星観光地」に選ばれている。京都御所・京都御所御内庭は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 平安時代、794年、平安京遷都時の平安宮・大内裏(だいだいり、宮城)は、「四神相応」の地に営まれた。現在地(京都御苑)の西方約1.7km、南0.4kmの浄福寺通下立売付近にあった。 795年、内裏正殿の大極殿が落成する。 834年、空海は宮中での密教の修法を行い、真言院(宮中真言院、修法院、曼荼羅道場)を設けた。 835年、空海は、宮中真言院で玉体安穏などの修法を行い、現在も行われている後七日御修法の起りになる。 850年、清涼殿に新たに地蔵尊が安置され、第54代・仁明天皇四十九日の御斎会を修したという。(『文徳実録』) 960年、陣の座の夜議の松明の火により内裏が初めて炎上する。その後も度々炎上し、6、7年に一度の頻度で火災が起きた。 976年、内裏が焼失し、第64代・円融天皇は藤原兼通(堀川院)邸へ移る。里内裏の初例となる。 1159年、平治の乱で平氏により大内裏は攻撃され、内裏は占拠される。 1177年、安元の大火で内裏が炎上する。大極殿が焼死した。以後、再建されなかった。 1180年、現在地(京都御所)には権大納言・藤原邦綱邸があり、第80代・高倉天皇は第81代・安徳天皇に譲位後上皇として移る。以来、天皇の御殿になる。 鎌倉時代、1189年、源頼朝は諸国に命じ、内裏修造の工事を始める。 1227年、内裏が焼失する。その後、再建されることはなく、一時、跡地が荒野と化し「内野」と呼ばれる。 天皇は里内裏(さとだいり、おもに藤原摂関家) に暮らした。現在地(京都御所)には、仮の皇居・里内裏の一つである東洞院土御門殿(もと大納言・藤原邦綱邸)があった。 1267年、東洞院土御門殿で第91代・後宇多天皇が生まれる。 1290年、浅原為頼父子らが内裏に侵入し、天皇暗殺を企て未遂に終わる。亀山上皇近臣・三条実盛が六波羅に捕らえられた。 1331年、北朝初代・光厳天皇が六波羅館(ろくはらやかた)より現在地(京都御苑・京都御所)に移り即位し、御所(在所、里内裏、土御門東洞院)と定める。 1336年以来、里内裏が北朝歴代の皇居(土御門内裏)として定着する。北朝第3代・崇光天皇、北朝第5代・後円融天皇の御座所になる。 南北朝時代、1375年、足利義満が初めて参内し、後円融天皇に対面する。 1380年、足利義満が頻繁に参内する。 1381年、正月、足利義満は白馬節会に参内する。 1392年、旧10月25日、神器帰座(じんぎきざ)日程は決定した。旧10月28日、南朝側は吉野を発ち、橘寺、興福寺を経て、旧閏10月2日夜に大覚寺に到着、旧11月5日に神器(八咫鏡、八尺瓊勾玉、草薙剣)は内裏に置かれた。南北朝合一以後、北朝天皇の住んだ土御門東洞院殿(現在地)が京都御所になる。 室町時代、1393年、旧12月、後亀山上皇より内裏二間の本尊が内裏に返された。 1401年、内裏が焼失する。 1402年、室町幕府により内裏が再建された。 1443年、内裏が放火により焼失する。旧9月、南朝の尊秀王(金蔵王)は、日野有光とともに内裏に乱入し、神璽、宝剣を奪い比叡山に立て籠もった。第102代・後花園天皇は辛うじて逃れる。尊秀王は比叡山衆徒に攻められ討死した。宝剣は戻され、神璽はその後16年間行方不明になる。 1456年、康正度内裏が完成する。 1465年、太政官が第103代・後土御門天皇の即位礼に伴い建てられる。 応仁・文明の乱(1467-1477) により、荒廃する。 1477年、室町幕府は内裏の修造を始める。 1521年、第104代・後柏原天皇は里内裏(土御門東洞院殿)紫宸殿で即位礼を行う。 1543年、織田信長による料理料の献上がある。鴨川の水が堰入れられ、池泉庭園の造営が進む。 1569年、織田信長は内裏の大規模な修造「永禄(度)内裏」を行う。 [永禄(度)内裏] 安土・桃山時代、1575年、信長の修造が終わる。 1581年、信長は、禁裏東門外に行宮を設け、第106代・正親町天皇を招いた。権勢誇示のために700騎の馬揃えを催し、20万人の見物人が出た。 豊臣秀吉の都市改造により、公家邸の御所周辺への集中が行なわれる。 1585年、旧10月、秀吉は正親町天皇のために仙洞御所を造営する。禁中小御所で、関白任官を記念し初の茶会を開く。金で新調した道具類を披露した。茶堂・宗易は天皇より「利休」の居士号を拝受する。 1586年、旧正月、秀吉は、禁中小御所に黄金の茶室を運び込み自ら茶を点てた。 1589年-1591年、秀吉は第107代・後陽成天皇御所造営に際し、前田玄以を造営奉行とし修造「天正(度)内裏」を行う。周辺に公家町を形成させる。狩野永徳と一門が障壁画を手掛けた。 [天正(度)内裏] 1590年、御常御殿が独立する。御座所となる。狩野永徳は、対屋の障壁画を手掛けようとした長谷川等伯を公家・勧修寺晴豊の力により阻止する。 1591年、清涼殿が上棟になる。 1596年、旧閏7月、慶長の大地震により、天皇は庭に逃れたという。 江戸時代、徳川家の造営も続いた。慶長年間(1596-1614) 、院御所の新造、禁裏御所拡張が行なわれる。 1605-1606年、家康は京都所司代・板倉勝重を惣奉行とし、内裏を北へ拡張する。仙洞御所の造営を行う。このため、周辺の公家衆屋敷は移転になる。 1611年、第108代・後水尾天皇は紫宸殿で即位式を行う。徳川幕府は内裏新造に着手する。 1611年-1613年、家康による「慶長(度)内裏」の造営が行われる。この間、天正度の清涼殿は南禅寺方丈に移された。 [慶長(度)内裏] 1619年、徳川秀忠娘・和子入内のため、小堀遠州、五味豊直により女院御所造営が行われた。 1623年、宮中で後七日御修法が復活している。 1627年、仙洞御所の造営が始まる。 1628年、後水尾天皇譲位後、御所、女院御所の造営が行われる。仙洞御所として二条城行幸御殿、御次之間、中宮御殿が移築された。 1630年、仙洞御所が竣工する。後水尾上皇が仙洞御所御殿に移る。大宮御所も完成したという。大宮御所の造営は寛永年間(1624-1644)ともいう。 1636年、小堀遠州により仙洞御所の初期の作庭が行われる。 1640年、幕府は小堀遠州に禁裏造営を命じる。内裏建物を西に寄せ、東に庭園を造営するともいう。 1641年、内裏が焼失した。 1641年-1642年、徳川家光は造替し、「寛永(度)内裏」(1642年寛永度)を行う。造営奉行・小堀遠州は、建物を西に移動させたともいう。狩野三兄弟が障壁画を描く。旧紫宸殿、清涼殿を仁和寺に移す。 [寛永(度)内裏] 1653年、内裏が焼失する。仙洞御所の仮内裏を造営し、第110代・後光明天皇が移る。 1654年-1655年、徳川幕府による「承応度造営」が行われる。 [承応度造営] 1661年、内裏、仙洞御所が焼失する。 1662年、旧5月、寛文近江・若狭大地震(寛文京都地震)により被災し、禁裏御所・仙洞御所の築地塀が殆どが損壊した。(『殿中日記』)。同年頃、新御殿、楽器の間が増築される。 1662年-1663年、徳川幕府による「寛文度造営」が行われた。 [寛文度造営] 1664年、後水尾上皇が仙洞御所の庭を改修する。 1673年、内裏、仙洞御所が焼失した。 1673年-1681年、小御所庭園が現在の御池庭の形になる。女御院の庭園が改造された。 1675年、徳川幕府による「宝永度造営」が行われる。 [宝永度造営] 1676年、仙洞御所が再び焼失する。 1682年、東福門院の女院御所・奥対面所を林丘寺に移築した。 1685年、第112代・霊験天皇は、冷泉家伝来の典籍を宮中で書写させた。 1688年、霊験天皇は、冷泉家伝来の典籍を宮中で書写させる。 1708年、宝永の大火で内裏、仙洞御所が焼失する。その後、公家町が整備される。 1708年-1709年、徳川幕府による「宝永度造営」が行われた。修学院離宮上御茶屋の止々斎を仙洞御所に移す。 今出川通・寺町通・丸太町通・烏丸通の道幅は拡張され、公家町の一部に公家のみの居住を認め、民家は鴨川東(仁王門付近)に移させた。[宝永度造営] 1747年、仙洞御所内の北池と南池を掘割で結ぶ。現在の庭の形になる。桜町上皇(第115代)の命により冷泉為村が「仙洞十景」を選定する。 1766年、御涼所が完成する。 1788年、天明の大火で内裏・仙洞御所・公家町が焼ける。止々斎も焼失した。第119代・光格天皇は下鴨神社に避難した。亀山藩藩主・松平信道らは騎馬で駆け付けた。 1790年、徳川幕府による「寛政度造営」が始まる。御所は北に拡大され皇后宮御殿の敷地が確保される。老中・松平定信が惣奉行となり、裏松固禅、柴野栗山が考証し再建される。現在の御所の規模となる。紫宸殿、清涼殿、飛香舎が造営される。[寛政度造営] 1808年、仙洞御所の醒花亭が完成した。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震) で、筑地塀・常盤殿・小御所・清凉殿・堺町御門・大御殿・土蔵、公家衆(九条・鷹司・二条)筑地塀・屋敷など破損した。天皇は小御所庭に畳を敷き、杭を打ち幕を張り数日過ごした。(『京都地震実録』『宝暦現来集』『甲子夜話』) 1854年、嘉永の大火で内裏・仙洞御所が焼失する。老中・阿部正弘が作事惣奉行となる。仙洞御所は以後、再建されなかった。 1855年、徳川幕府による「安政度造営」により復興が行われる。現在の京都御所の建物群になる。御座所となる御常御殿が再建された。狩野永岳、岸岱らにより障壁画1800面が完成する。仙洞御所は築地だけが完成する。 [安政度造営] 1856年/1857年、京都御所内に第121代・孝明天皇好みの茶室「聴雪」が建てられる。 1858年、日米修好通商条約締結のための勅許を得ようとする幕府、老中・堀田正睦に対して、岩倉具視、大原重徳ら88人の公卿は、勅許撤回を求め九条邸に押し掛けた。 1861年、和宮は14代将軍・徳川家茂への降嫁のため桂宮邸より江戸に発つ。 1863年、旧5月20日深夜、尊攘派から開国論に寝返ったとして公家・姉小路公知(きんとも)は、有栖川宮邸前猿ヶ辻で暗殺された。犯人は薩摩の田中新兵衛とされた。旧8月18日、八月十八日の政変(七卿落ち) が起こる。堺町御門警備の長州藩が御門に集結したが、門はすでに会津藩、薩摩藩兵で固められており、門内に入ることができなかった。その後、長州藩兵は京都から追放され、三条実実らの公卿七人も長州に逃げ、一時的に公武合体体制になる。壬生浪士隊は蛤御門に出動する。 1864年、蛤御門の変(禁門の変)が起こる。池田屋事件報復のため入洛した長州藩と、御所を警護していた会津、薩摩、福井、桑名藩の間で激しい戦闘となり、長州勢が敗れ市中の大半が焼失している。 1867年、第122代・明治天皇は、小御所東廂の間で践祚する。英照皇太后(孝明天皇皇后)のために、女院御所跡に大宮御所を造営する。大政奉還し王政復古となり、旧12月9日、小御所で「小御所会議」が開かれる。 近代、1868年、東京遷都になる。石薬師門に市民1000人が集まり、遷都反対の嘆願を行った。明石博高は公家・錦小路頼言に建議し、御所内病院(烏丸一条下ル、施薬院三雲宗順宅)を開設した。 1869年、明治天皇東行(還幸)になる。石薬師御門前で皇后東幸反対デモが起きた。 1870年、平安王朝の古式に再興された。御所を除く九門内の公家町が京都府の管轄になった。 1871年、九門内警護は廃止され、門内通行鑑札を廃止した。(九門内通行自由) 1872年、英照皇太后が東京に移る。 1873年、大宮御所、仙洞御所で第2回京都博覧会が行われる。以後、9回(1896年)まで会場になる。有栖川宮邸跡が京都裁判所になった。 1877年、明治天皇は行幸し御所の保存、旧態を失わないようにと指示する。(「大内保存御沙汰書」)。閑院宮が東京移住する。京都府により京都御苑整備事業(大内保存事業)が始まる。 1878年、京都府は九門内皇宮施設を京都御苑と布告した。京都御苑に桜355本、松241本が市民により寄付された。 1879年、京都御苑の周囲が石積土塁で囲まれ、蛤御門、中立売御門などが付け替えられた。京都裁判所は有栖川宮邸跡から閑院宮邸跡に移転した。 1880年、1月、京都府は京都御苑内に観象台(京都地方気象台の前身)を設立した。10月15日、観象台で気象観測を開始する。(「京都地方気象台」) 1881年-1897年、第10回京都博覧会以来、常設の博覧会が京都御苑東南隅(現在の富小路グラウンド)で開催される。 1883年、大内保存事業が完了した。閑院宮邸跡に宮内省京都支庁が設置され、御苑内は宮内省所管になる。天皇の即位大礼は将来、京都で行うことが決定された。岩倉具視の進言により空地になった旧公家町が整理される。 1884年、英照皇太后の希望により、近衛家より茶室「又新亭(ゆうしんてい)」を仙洞御所内に移築した。葵祭が復活した。 1888年、京都御苑整備事業が終わる。 1890年、9月、御所用水路が着工される。 1893年、7月、御所用水路が落成になる。旧桂宮邸の建物の一部が二条城に本丸御殿として移転した。(-1894年) 1895年、3月1日、建礼門前で日清戦争戦勝大祝賀会に1万5000人参集する。5月24日、凱旋祝賀会が御所・円山公園で行われた。10月22日、第1回時代祭が開催される。(すべて「日出新聞」)。10月24日、英文学者・小説家・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、大極殿を参拝した。 1906年、京都御所の参観は有資格者(高等官、華族、従六位以上・勲六等以上、貴族院・衆議院議員、大使・公使)のみに限られた。 1910年、御所水道工事が着工になる。 1912年、第2琵琶湖疏水から御所水道を導水する。5月、御所防火水道工事の落成式が行われた。 1913年-1914年、第123代・大正天皇即位大礼のために大規模な京都御苑改修が行われた。(現在の京都御苑の骨格完成) 1915年、第123代・大正天皇即位式(即位の礼)が京都御所紫宸殿で行われる。引き続き大嘗祭は仙洞御所跡で行われた。(御大礼、ごたいれい) 1928年、11月、第124代・昭和天皇即位式が京都御所で行われる。天皇は高御座に上り、即位の勅語書を宣明した。衣冠束帯姿の首相・田中義一は庭に降りて万歳三唱した。中庭には幟が立てられていた。引き続いて大嘗祭が行われる。 1936年、京都御所の参観資格が緩和され、学校長・職員、多額納税者、学校生徒、軍人団体も加えられる。 1937年、1月、市学務課は、小学校教員の御所・二条離宮の認識運動に乗り出す。(「京都日出新聞」) 1941年-1942年、京都御所(11カ所)、大宮御所(3カ所)、京都御苑(4カ所)など合計18カ所に防空壕が造られた。 1941年、12月16日、米・英撃滅国民大会が御所建礼門前で開催され、軍官民10万人が参加する。(「京都日出新聞」) 1942年、油の地下保管庫も造られている。大戦中に、殿舎を繋ぐ渡廊下も撤去された。 1944年、時代祭は中止になる。 現代、1945年、5月1日、メーデーは建礼門前で開催され3万8000人が参加した。(「京都新聞」)。 7月1日、GHQは宿舎敷地として京都御苑に接収通告を行う。(『戦後府議会史』)。その後、日本政府の陳情により、国民感情を考慮し計画中止になる。代替地は府立植物園になる。この年、京都御所の秋の一般公開が始まる。 1947年、京都御苑は新憲法施行により皇室財産から国有財産になる。 1月28日、全闘京都地区は、建礼門前広場で吉田内閣打倒危機突破国民大会開催する。(京都新聞) 1949年、日本に3つしかない国民公園(ほかに新宿御苑、皇居外苑) の一つとして一般開放された。厚生省京都御苑分室を設置し、厚生省が管理運営した。富小路・今出川広場の整備が完了した。春の一般公開が始まる。 1950年、時代祭が復活した。 1951年、富小路にテニスコート・児童公園が整備された。 1953年、葵祭が復活した。 1954年、五山送り火の日、鴨川で打ち上げられた花火により小御所が焼失した。 1956年、中立売駐車場が新設になる。 1958年、小御所が再建される。厚生省京都御苑分室は京都御苑管理事務所に改組になる。 1967年、仙洞御所の事前申請による一般参賀が始まる。 1971年、環境省が発足し、国民公園行政は厚生省から環境省に移管した。 1974年、御拝道廊下など建物疎開で失われた廊下周りが復元される。 1981年、出水の小川が完成した。 1984年、第1回京都御苑自然観察教室が開催された。バッタが原、コオロギの里が設置される。京都御苑ニュースの発行が始まる。 1986年、母と子の森が完成した。 1997年より、京都迎賓館建設に伴う発掘調査により、平安時代-幕末までの遺構が発掘された。 2005年、京都迎賓館が開館した。 2008年-2009年、一条邸跡の発掘調査が行われる。集石遺構が見つかる。 2018年、皇居・宮殿で行われる即位礼正殿の儀で用いる玉座・高御座(たかみくら)、御帳台が東京に移送される。9月、台風21号により、御苑内の130本の倒木被害があった。 2020年、5月、京都市埋蔵文化財研究所は、豊臣秀吉が築城した京都新城のものとみられる石垣の一部、金箔瓦破片が仙洞御所から出土したと発表した。 ◆桓武 天皇 奈良時代-平安時代前期の第50代・桓武 天皇(かんむ-てんのう、737-806)。男性。名は日本根子皇統弥照尊(やまとねこすめろぎいやてりのみこと)、別名は白壁(しらかべ)王、天宗高紹天皇(あまむねたかつぐのすめらみこと)、後田原天皇、柏原亭。京都の生まれ。父・白壁王(後の第49代・光仁天皇)、母・高野新笠は、百済の武寧王を祖先とする百済王族の末裔という。皇位継承者ではなかった。764年、従五位下に叙される。766年、従五位上大学頭になる。770年、父の即位により親王宣下、四品。772年、光仁皇后井上内親王が廃后、その子・他戸親王も廃太子され、773年、立太子になる。775年、井上内親王、他戸親王は死に追われる。780年、伊治呰麻呂(いじのあざまろ)の反乱が起こる。781年、3月、即位、同母弟・早良親王を皇太子に立てた。これらには藤原百川の画策があった。旧5月、藤原小黒麻呂征夷戦勝の報告を許さなかった。784年、旧6月、長岡遷都の工事が始まる。11月、平城京より長岡京に遷都した。785年、旧9月、造長岡宮使長官・藤原種継(たねつぐ)暗殺事件に伴い、早良親王を廃太子に追い、乙訓寺に幽閉させる。旧10月、親王を淡路に流す途中で親王は亡くなる。旧11月、安殿親王(あてのみこ)が立太子になる。789年、蝦夷大使・紀古佐美の軍を東北に派遣し、蝦夷の指導者・阿弖流為(アテルイ)に衣川で敗走する。(第一次蝦夷征伐)。791年、蝦夷大使・大伴麻呂の軍を派兵する。(第二次蝦夷征伐)。793年、葛野に行幸した。新京宮城(平安京)の造営が始まる。794年、旧10月、新京に再遷都した。旧11月、山背国を山城国に改め、新京を平安京にした。797年、坂上田村麻呂を征夷大将軍に任じ、胆沢、志和を確保した。(第三次蝦夷征伐)。800年、旧7月、神泉苑に行幸する。早良親王に祟道天皇を追尊した。804年、再び田村麻呂を征夷大将軍として、第四次の蝦夷征討が準備された。遣唐船発遣、805年、公卿に徳政相論を行わせ、造宮職を廃した。806年、旧3月、藤原種継暗殺事件連座者を復位させた。その翌日に京都で没した。70歳。山陵は当初、宇太野(うだの、右京区宇多野)とされたが、4月、紀伊郡柏原山陵(伏見区)に柏原山陵に改められた。 百済王氏出自を官人などに重用する。坂上田村麻呂を征夷大将軍とし、蝦夷侵略の兵を送る。律令政治の振興、財政緊縮、地方官粛清、徴兵制度の廃止、土地制度改革、良賤制度の改訂、最澄や空海を保護し、既存仏教を圧迫した。祭神制度の整備などを行う。 ◆藤原 長子 平安時代後期の女官・藤原 長子(ふじわら-の-ながこ/ちょうし、1079頃-?) 。女性。女房名は讃岐典侍(さぬきのすけ) 。父・讃岐入道藤原顕綱。1100年、第73代・堀河天皇に出仕、1101年、典侍に任じられた。1107年より天皇の看病を最期まで続けた。1108年、白河院(第72代)に請じられ第74代・鳥羽天皇の典侍として再出仕した。1118年頃より堀河院の霊が憑き、内裏に常駐し、中宮璋子(待賢門院) の懐妊(後の第75代・崇徳天皇) を予言した。40歳頃より精神に異常を来す。白河院により参内を停止され、兄・道経に引き取られた。堀河天皇への追慕を綴った『讃岐典侍日記』を著す。 ◆光厳 天皇 鎌倉時代後期-南北朝時代の北朝初代・光厳 天皇(こうごん-てんのう、1313-1364)。男性。名は量仁(かずひと)、法名は勝光智。京都の生まれ。第93代・後伏見天皇の第1皇子。後醍醐天皇皇太子の邦良親王没後、鎌倉幕府の支持により量仁親王が皇太子となる。1331年、元弘の変後、量仁親王(光厳天皇)が即位し、父・後伏見天皇が院政をしく。後醍醐天皇の隠岐島配流(1332)、鎌倉幕府の滅亡(1333)後、後醍醐天皇は吉野に移り南北朝に分裂した。光厳天皇は廃され上皇となる。建武新政後、足利尊氏は、1336年、光厳上皇の院宣により朝敵を免れた。上皇は北朝第2代・弟の光明天皇を即位させ院政に当たる。 1348年、北朝第3代・崇光天皇にも院政を敷く。1351年、南朝の後村上天皇は崇光天皇を廃し、1352年、上皇ら北朝3代は南朝軍に拉致され河内、 大和などに移され幽閉された。1342年、上皇は夢窓疎石に帰依、1352年、賀名生で出家している。河内の金剛寺に移り、孤峰覚明に帰依、1362年、巡礼に出る。晩年は常照皇寺で余生を送り山国陵に葬られた。京都で没した。52歳。 ◆後深草院 二条 鎌倉時代中期-後期・後深草院 二条(ごふかくさいん-の-にじょう、1258-1306?)。女性。二条。京都の生まれ。父・中院大納言源雅忠、母・第89代・後深草天皇に仕えた大納言典侍(四条隆親の娘近子) 。幼少より後深草院御所で育った。後深草院の寵愛を受け、16歳で女児を産む。西園寺実兼、仁和寺御室性助入道親王、鷹司兼平らとも浮名を流した。1284年、御所を退き、東国西国の各地の寺社を詣でた。愛の遍歴記『とはずがたり』5巻の作者とされている。48歳?。 ◆小堀 遠州 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名茶人・小堀 遠州(こぼり-えんしゅう、1579-1647) 。男性。名は政一、号は狐篷庵、宗甫、通称は遠州。近江国(滋賀県)の生まれ。父・新介正次、母・磯野丹波守員正の娘。1593年、大徳寺の春屋宗園に参禅。古田織部に茶の湯を学ぶ。1597年、藤堂高虎の養女を正室とする。大和郡山で豊臣秀長、豊臣秀吉、1600年、関ヶ原の戦いで徳川家康に従う。その功により父の備中松山城を継ぐ。1604年、家督を継ぐ。1606年、宗園より孤篷の号を贈られる。1607年、大有を与えられた。1614年、1615年、大坂冬の陣、夏の陣に関わる。1616年、幕臣、1623年、要職の伏見奉行職に就き以後、26年間にわたる。1606年、後陽成院御所の作事奉行となり、以後、駿府城、名古屋城、伏見城本丸書院、1606年、1633年、仙洞御所泉石奉行に任じられる。1640年、内裏の造営奉行。1642年、徳川家光の茶道師範。大徳寺の春屋宗園に師事、古田織部に茶の湯を学び、和歌は冷泉為頼、木下長嘯子にも習う。画は松花堂昭乗、藤原定家の書を取り入れた茶風遠州流「綺麗さび」を確立した。号は孤篷庵大有。墓所は孤篷庵にある。 多くの建築、作庭、茶席の建築・作庭に携わる。建築における構造美、庭園における直線美などが特徴とされる。69歳。 ◆狩野 永岳 江戸時代後期の画家・狩野 永岳(かのう-えいがく、1790-1867)。男性。字は公嶺、通称は縫殿助、号は山梁、脱庵、晩翠。狩野永俊の養子になり京狩野家を継ぐ。御所の御用をつとめ、1823年、九条家の家臣になった。代表作は妙心寺隣華院客殿の障壁画。78歳。 ◆孝明 天皇 江戸時代後期の第121代・孝明 天皇(こうめい-てんのう、1831-1867) 。男性。幼少は煕宮、統仁(おさひと)。京都の生まれ。父・第120代・仁孝天皇、母・新待賢門院藤原雅子(なおこ)の第4皇子。1840年、立太子、1847年、即位した。父の遺志により公家の学問所(学習院)を創設する。1853年、ペリー来航以後、1854年、日米和親条約(神奈川条約)は許した。内裏が焼失する。1855年、安政度の造営を幕府に通達する。1858年、日米修好通商条約で老中・堀田正睦の条約調印の勅許は拒否し、幕府が独断で調印し、一時天皇は譲位を表明する。条約調印を了承した。(条約勅許問題)。1860年、桜田門外の変後、将軍・徳川家茂と皇妹・和宮の婚姻を承認し公武合体の立場をとった。1861年、長井雅楽の「航海遠略策」を受理した。1862年、薩長土3藩主の要請に基づき、三条実美らを勅使として派遣し、幕府に攘夷を督促する。1863年、「攘夷断行」を幕府から上奏させる。長州藩の建議を受け、家茂を従え237年ぶりに賀茂社へ行幸する。8月18日の政変では、攘夷派公卿の三条実美ら七卿と長州藩兵を京都から追放した。(七卿の都落ち)。1864年、家茂に公武一和の協力を命じた。禁門の変の直後、長州追討を命じる。1865年、幕府の要請を受け長州再征を許可した。慶喜の強要を容れ条約を許可した。1866年、第二次長州征伐中に将軍家茂が死去、天皇は征長の停止を幕府に指示した。第15代将軍・慶喜の就任直後に疱瘡(ほうそう)により京都で没した。36歳。 攘夷を主張した。公武合体策もとり、岩倉具視ら公卿の王政復古倒幕論には批判的だった。歌を詠み、文人天皇として知られた。御集に『此花詠集』がある。 陵墓は後月輪東山陵(東山区)になる。 ◆裏松 固禅 江戸時代中期-後期の公卿・有職故実家・裏松 固禅(うらまつ-こぜん、1736-1804)。男性。名は光世、法号は固禅。京都の生まれ。父・烏丸光栄、裏松益光の養子。1758年、尊王論者が弾圧された最初の事件・宝暦事件(竹内式部一件)に連座し永蟄居を命じられ、出家する。以後、故実研究に取り組み、1788年、内裏焼失の際に、著した研究書『大内裏図考證』30巻50冊に基づき、平安京内裏が復元され京都御所が再建された。その功により、勅命で赦免された。68歳。 京都御所の紫宸殿、清涼殿、後宮の飛香舎は固禅の考証により、平安時代の内裏様式が再現された。ただ、近世建築の影響が色濃く出ている。木組の斗栱(ときょう)のため、建物の高さが高めになっている。仁寿殿が復元されていない。平安時代に存在していない諸大夫間、新車寄、小御所、御学問所が建てられている。 ◆和宮 親子 内親王 江戸時代後期-近代の皇女・和宮 親子 内親王(かずのみや-ちかこ-ないしんのう、1846-1877)。女性。幼名は和宮、親子 (ちかこ) 内親王、静寛院宮。京都御所の東、橋本邸で生まれる。父・和宮第120代・仁孝天皇、母・権大納言・橋本実久の娘・経子の第8皇女。第121代・孝明天皇の妹。孝明天皇の思し召しにより、1851年、6歳で有栖川宮熾仁親王(17歳)と婚約した。1860年、桜田門外の変後、婚約破棄となり、朝幕関係融和のため、公武合体政策により政略結婚として降嫁の話が出る。孝明天皇は当初、反対した。桂宮邸に移る。1861年、内親王宣下、桂宮邸より江戸に出発し、14代将軍・徳川家茂の正室として降嫁した。1862年、婚儀、1866年、家茂没後、落飾して静寛院と称した。この頃、母、夫、兄を相次いで失う。1867年、大政奉還以降、徳川家救済のため朝廷との間で尽力した。1868年、戊辰戦争で熾仁親王は東征大総督となり、江戸城を目指した。和宮は親王宛に江戸城中止を懇願する。1869年、和宮は京都に戻り聖護院、旧朝彦親王邸に過ごす。1874年、東京に戻る。1877年、療養地の箱根で亡くなる。32歳。墓は芝・増上寺に夫ともに葬られた。 京都御苑には和宮ゆかりの桂宮邸跡、静寛院宮として髪を下ろし栄御殿で過ごした旧朝彦親王邸がある。 ◆姉小路 公知 江戸時代後期の尊攘派公卿・姉小路 公知(あねがこうじ-きんとも、1840-1863)。男性。幼名は靖麿。父・姉小路公前。1852年、元服して従五位上になり、1858年、侍従に任じられ従四位下になった。1858年3月、老中・堀田正睦が安政五か国条約調印の勅許を求めて上洛中に反対し、88廷臣の列参奏上に参加した。1860年、桜田門外の変を経て、1862年8月、同志の廷臣と共に、和宮降嫁の責任を問い、久我建通・岩倉具視らを弾劾した。以来、長州藩・尊攘派志士の支持を受け、三条実美と共に攘夷派公卿の指導者になる。10月、右近衛権少将になり、11月、勅使・三条のもと副使として江戸に赴き、攘夷の督促と親兵設置の勅書を伝達した。1863年、国事参政が新設され参与に就任し、攘夷期日の設定を主張した。将軍上洛の後に賀茂社行幸・石清水行幸に随従し、大坂湾を巡検し海防について勝海舟に意見を求めた。5月20日深夜、御所からの帰宅途中の朔平門外で暗殺された。24歳。 暗殺の件で、現場に残された太刀から薩摩藩士・田中新兵衛に容疑がかけられた。京都町奉行所に監禁された新兵衛は自刃し、詳細不明。 ◆小泉 八雲 近代の英文学者・小説家・小泉 八雲(こいずみ-やくも、1850-1904)。男性。イギリス名はラフカディオ・ハーン(Hearn,Patrick Lafcadin)。ギリシャのリュカディア(レフカス)島の生まれ。父・チャールズ・ブッシュ・ハーン(アイルランド人軍医)、母・ギリシャ人(シチリア島)・ローザ・カシマチ。1856年、両親離婚し、父親の生家、アイルランド・ダブリンで大叔母に養育される。1862年頃、フランス・イプトー学校に在学した。1863年、イギリス・アショー学校に入学する。1866年、在学中に遊戯事故で左眼を失明した。父がスエズで死亡する。1867年、大叔母破産し学校を中退する。 1868年、ロンドンで放浪生活した。1869年、渡米する。1874年、 オハイオ州シンシナティ ・ 「エンクワイラー」新聞記者になる。日曜新聞「イ一 ・ジグランプス 」を発行する。1876年、「シンシナ ティ ・コマ シャル」新聞に移る。 1875年、短い結婚生活があった。1877年、ニュー ・オーリンズに移る。1878年、「ニュー ・ オーリンズ ・シティ・アイテム」社に移る。1881年、 「イム ズ ・ デモクラット」社の文学部長になる。1882年、フランスの詩人・小説家・ゴーチェの翻訳を刊行した。ギリシャで母が亡くなる。1887年-1889年、西インド・マルチニーク島に移る。1890年4月、ハーパー社の通信員として横浜着、8月、B.H.チェンバレンの紹介で島根県松江尋常中学に赴任する。12月、小泉セツ(節、松江藩士の娘)と結婚した。同僚・西田千太郎、県知事・籠手田安定らと親交した。1891年11月、熊本第五高等学校に移る。1894年11月、外国人居留地の神戸に移り、英字新聞「ジャパン・クロニクル」紙に論説記者として入社した。『知られぬ日本の面影』をアメリカで出版する。1895年、イギリス国籍から日本国籍になる。小泉家を継ぎ、小泉八雲を名のった。8月、上京し、東京帝国大学文科大学講師になり英文学を講じた。1903年3月、大学を退職する。1904年4月、東京専門学校(早稲田大学の前身)講師に移る。9月、急逝した。著『心』『霊の日本』『怪談』など多数。55歳。 ヨーロッパ文学の新潮流をアメリカに紹介した。日本文化の根底にある霊的な部分、儒教・神道・仏教に裏づけられた日本人を愛した。日本の風俗・習慣・伝説・信仰などの研究を深め欧米に伝えた。セツから聞いた昔話をみとに、多くの怪談も執筆し、鳥・草木・虫などにも関心を示した。ほか、印象記・随筆、批評・論文・伝説など幅広く執筆した。教え子に土井晩翠・厨川(くりやがわ)白村・上田敏らがある。 墓は東京・雑司ヶ谷墓地(現・雑司ヶ谷霊園)にある。 ◆京都御所 京都御苑北西部にある京都御所は北辺244.5m、南辺244.5m、西辺450m、東辺446m、11万㎡の広さがある。 平安時代、平安宮・大内裏(宮城)は、現在の京都御所の西約1.7km、南0.4kmの浄福寺通下立売の位置にあった。内裏は平安時代中期、960年を初めとして幾度も焼失し、そのたびに再興された。その後、仮御所(里内裏)として利用される。鎌倉時代前期、1227年の内裏焼失後、再建されることはなく、里内裏が天皇の居所に代わる。 現在の京都御所の地は、後白河天皇皇女・宣陽門院(1181-1252)、孫・後深草皇女・陽徳門院(1288-1352) が伝領した。鎌倉時代後期、1331年、里内裏の土御門東洞院殿で光厳天皇(1313-1364)が即位し、以来御所(皇居)に定められた。 室町時代後期、1570年、織田信長により修復、安土・桃山時代、1589年に豊臣秀吉による大規模な修復が行われた。さらに、江戸時代前期、1606年の拡張、1618年に女御御殿造営、1640年の内裏造営、江戸時代後期、1790年の寛政度の復興が行われた。1855年にも復興されている。江戸幕府の内裏(京都御所)拡張は、本来は存在するはずの役所・官庁などの官衙は排除され、その代わりに内裏周辺には公家住宅が建ち並んだ。 1867年の王政復古により京都御所が中央政庁して一時機能する。だが、近代、1869年の東京遷都によりその短い役割を終えた。五摂家、宮家、公家屋敷200あまりは、遷都後に姿を消した。「大内保存事業」(1877-1883)により、1879年に初めて周囲が石積土塁で囲まれ、蛤御門、中立売御門などが付け替えられた。園内が整備されるとともに、現在見られるようなマツ、サクラ、モミジ、カエデなどの樹木が植栽された。1878年、京都御苑と名付けられた。 ◆京都御所の建築・文化財・庭園 現在の建物は、すべて江戸時代後期、1854年に再建されている。旧殿舎のうち清涼殿は南禅寺方丈、紫宸殿は仁和寺金堂、宸殿は円満寺御影堂に払い下げられた。 京都御所の建物群は3区分される。紫宸殿などを中心とした「南」、清涼殿などの「中央」、皇后御常御殿を中心とした「北」になり、その東に御池庭、御内庭などの庭園が広がる。 ◈築地 京都御所を取り囲む塀の「築地(ついじ)」は、江戸時代中期に、最高位の朽葉色に横に白い五本線が入る現在の筋垣になった。築地塀北東角は鬼門除けの吹き込みがある。東西249m、南北451m、広さ11万2300㎡。 ◈各御門 京都御所築地塀に近世に建てられた6つの門が開いている。 ◈建礼門 「建礼門(けんれいもん)」は、築地南にあり、内裏正面に南面して建つ。江戸時代前期、1613年に造営され、江戸時代後期、1790年に北にある承明門との間隔が広げられた。安政度の造営以前は「南御門」と呼ばれていた。近世では即位の大礼などに開かれた。現在、普段は「開かずの門」になる。天皇・皇后、外国の国王、元首が利用する。 扉に透かし彫り花狭間、近世風、檜皮葺、切妻屋根、角柱、平入の四脚門。 ◈建春門 「建春門(けんしゅんもん)」は、築地南東にある。かつて「日御門」「日の門」とも呼ばれた。北魏・洛陽宮、唐・洛陽宮に同名の門があった。室町時代以来あり、内侍所への入口になっていた。勅使が使用した。節会、主要行事の際に大臣、公家の参入に際して使われた。近代以降は皇后、皇太子、外国の首相が使用する。 蟇股に唐松、羊、仙人などの彫刻が施されている。切妻屋根、平入、前後に向唐破風、四脚門。 ◈冝秋門 「冝秋門(ぎしゅうもん)」は、築地南西にある。安政度の造営以前は「唐門」と呼ばれていた。「南御門」「公家門」「唐門(唐御門)」ともいう。三位以上の大名、摂家、親王、門跡、公家が利用した。「牛車の宣旨(輦車[てぐるま] の宣旨)」を許された公家(摂政、大臣)に限り、牛車に乗ったままで出入りできた。公家はこの門で浅沓(あさぐつ)に履き替えた。平安時代には、午前10時に出勤し午後3時に退出し、六勤一休(さらに月5日の公休が可)になっていた。門は現在、葵祭(5月15日)、春秋の一般公開の際にも使用する。 冠木蟇股に福徳仙人と鹿、梁に琴高仙人、妻に玄武などの彫刻が施されている。檜皮葺、切妻屋根、平入、四脚門。 ◈清所御門 「清所御門(せいしょごもん/きよどころもん)」は築地西にある。清所門、御台所御門ともいう。かつて御清所、大台所が近くにあった。皇子女の参内初に使用していた。現在は、一般参観の際にも使用する通用門になる。『源氏物語』第37帖「横笛」巻の落葉の宮母娘の住んだ一条宮は、この付近が想定されている。一条大路南、東洞院大路東、藤原道長の一条第の西に位置した。 切妻屋根、平入、棟門、瓦葺。 ◈皇后御門 「皇后御門」は築地北西にある。皇后御常御殿の通用門になる。 ◈朔平門 「朔平門(さくへいもん)」は築地北面中央にある。「朔」とは北を意味する。「北陣」と呼ばれたのは傍らに衛門府(えもんふ)があったことによる。『源氏物語』第8帖「花宴」巻に描かれている。北に縫殿寮(ぬいどのつかさ)があり、「縫殿陣」とも呼ばれた。飛香舎、皇后御常御殿の正門になる。寛政度の造営で新造になった。女御が利用した。女御入内の際に用いられた。参内に際して、ここで牛車より輦車に乗り換えていた。 3間、戸1間、檜皮葺、切妻造、四脚門。 ◈穴門 「穴門」は潜り門になる。13カ所(南1、北2、東6、西4、14カ所とも)に設けられている。 建春門北の「日門代(ひのごもんだい)」は内侍所に通じた。女官が利用した。不浄門としても利用された。 「道喜門(どうきもん)」は京都御所の南、建礼門の東にある。粽の川端道喜は、室町時代から桃山時代にかけて、禁裏疲弊の際に毎日二食の「朝餉(あさがれい) 」、「お朝のもの」として丸餅、粽などを献上していた。安土・桃山時代、1577年、織田信長による御所造営の際に、築地塀は道喜により修復され、以来、この穴門は道喜門と呼ばれるようになった。「餉(かれい) 」とは、「かれいい」の転訛で乾飯になる。 ◈承明門など 建礼門内側に回廊があり、南に「承明門(じょうめいもん)」がある。唐・洛陽宮に同名の門がある。ほかに東に「日華門(にっかもん)」、西に「月華門(げっかもん)」がある。 ◈玄輝門 「玄輝門(げんきもん)」は、朔平門の内側にある。寛政度の造営で復元された。女御入内の際に用いられる。本瓦葺、丹塗りの八脚門。 ◈御車寄 「御車寄(おくるまよせ)」は天皇専用の玄関になる。冝秋門より入った公家が浅沓に履き替え、ここより参殿した。「牛車の宣旨(せんじ)、手車の宣旨」を天皇より賜った親王、摂家、堂上、六位の蔵人などの貴顕(身分が高く、名声のある人)だけが、牛車のまま冝秋門より入り乗り付けた。檜皮葺。 ◈新御車寄 「新御車寄(しんみくるまよせ)」(3間)は、天皇、皇后だけが昇殿する。第123代・大正天皇即位礼の際に自動車で利用可能にした。京都御所内で唯一のガラス窓張りの建物になる。 現在地にはかつて、新嘗祭で使用された神嘉殿(しんかでん)があり、その後、橿原神宮拝殿として移築された。 ◈諸大夫の間 「諸大夫の間(しょだいぶのま)」は、正式参殿の際に控えた。三間あり、中世以降は総称として用いられた。 三位以上の公家の間「虎の間」は、「公卿の間」「殿上人の間」とも呼ばれる。岸岱筆の虎の襖絵がある。五位以上の「殿上人の間」「鶴の間」には狩野永岳筆の鶴の襖絵がある。六位以上の殿上人の間「桜の間」は、「諸大夫の間」とも呼ばれ、原在照筆の桜の襖絵がある。 ◈回廊 「回廊」は紫宸殿の南庭を取り巻く。瓦屋根、白壁、朱色の柱になる。軒下に溝があり「御溝水(みかわず)」といわれている ◈承明門 回廊の南中央に三戸の「承明門(じょうめいもん)」が開く。天皇専用の門として使われる。節会、即位、元服、立后、立太子などの際に開き、門外に左近衛、右近衛の中将が陣を整えた。 唐風丹塗、5間3戸の平入12脚門、6本の円柱、中央3間が開く。瓦葺、切妻屋根。桁行8間4尺(15.8m)、梁行3間5寸(5.6m)、軒高1丈9尺4寸(5.9m)。 近くに掖門(えきもん)として東の「長楽門」、西の「永楽門」が開く。 ◈日華門 回廊の東の「日華門(にっかもん)」は、「じっかもん」と有職読みされることが多い。「東門」ともいう。節会の時に左近衛中将が昇殿した。即位、立后、立太子などの際に開いた。 唐様、化粧屋根裏、丹塗りの八脚門、瓦葺。南近くに「左掖門」が開く。 ◈月華門 回廊の西の「月華門(げっかもん)」は「西門」ともいう。右近衛中将が昇殿した。即位、立后、立太子などの際に開いた。 唐様、瓦葺、化粧屋根裏、丹塗りの8脚門。南近くに「右掖門」が開く。 ◈春興殿 「春興殿(しゅんこうでん)」は、紫宸殿、宜陽殿の東にある。「内侍所(ないしどころ)」「賢所(かしこどころ)」ともいわれた。平安時代には武具を収納した。鎌倉時代末より神器「御鏡(八咫鏡)」を納めた。現在は東京の賢所に納められており、即位の大礼の際には春興殿に遷され内々陣に奉安される。 現在の建物は第123代・大正天皇の即位礼に際して建てられた。三種の神器のうちの御鏡が安置されていた。「外陣」「内陣」「内々陣」の3室がある。 蔀戸、勾欄、東西4間、南北7間半、反りのない向拝、総檜造、高床式、入母屋屋根、銅板葺。 ◈紫宸殿 正殿の現在の「紫宸殿(ししんでん)」(東西33m)は、南面している。京都御所内でもっとも格式の高い建物になる。「南殿(なでん)」「前殿」とも呼ばれた。紫宸殿の名は、平安時代前期、弘仁年間(810-824)、嵯峨天皇の命名による。平安京内裏では960年に焼失し、その後も度々焼失した。元日、白馬(あおうま)、豊明(とよのあかり)などの節会、立后、立坊(りつぼう)、元服、譲位などの儀式も行われた。朝堂院なき後の大極殿での即位、朝賀の大礼、大嘗会なども行われた。その後、天皇の住居として使われ、後に即位礼(第122代・明治天皇、第123代・大正天皇、第124代・昭和天皇)、朝貢の儀式にも使われた。 現在の建物は、江戸時代後期、1855年(1790年とも)に建てられた。この時、安土・桃山時代、1589年に泉涌寺・海会堂、江戸時代前期、1606年に仁和寺金堂に移された旧紫宸殿遺構が参考にされた。正面中央にある18段の階段木階「南階(みなみのきざはし)」(高さ1.5m、幅9m)は、中国故事より陽数、吉数9の倍数の18段になっている。内裏は「九重(ここのえ)」とも呼び、これも極限の数字9と関わりがある。九重は天門九星(五星、衆星天、日・月両天、静天)に関係しており、九天の星中の最高位に輝くという。(『類聚名物考』)。正面中央に「紫宸殿」の扁額が掛る。岡本保彦が寛政度の造営の際に書いたものを安政度の造営に際して国学者・考証学者・岡本保孝(1749-1817)が補修した。江戸時代後期、1854年の嘉永の大火でも焼失を免れた。 北廂との間、高御座の背後、9間9枚の「賢聖障子(けんじょうのしょうじ)」の絹張りの襖絵が飾られている。第59代・宇多天皇以来飾られている。現在のものは寛永度の造営による。狩野典信の下絵に基づき、住吉広行が描いた。中国の聖人・賢人32人、獅子、狛犬、負文亀の絵、上部に岡本保孝筆の略歴・功績の色紙が貼られている。 北廂の「御後(ごご)」は、天皇が高御座に出る際に沓を脱いだ。主殿司が控え、豊明の節会の際には女官が控えていた。『平家物語』では、平忠盛が女官に短刀を預けた場所になる。 母屋中央、西に天皇の御座(玉座)、「高御座(たかみくら) 」と、東に皇后の御座、「御帳台(みちょうだい) 」が置かれている。現在のものは、第123代・大正天皇の即位礼の時に造られた。現在の今上陛下即位礼の際には、東京に移されて使われた。即位、朝賀、謁見など大礼の際に着座する。中には御椅子、左右に剣璽(けんじ)がある。 紫宸殿は拭板敷き、二重虹梁、化粧屋根裏、四隅を欠き込む。柱間に黒塗りの蔀(御格子、みごうし)、四囲いに高欄付きの簀子状の縁がある。四隅に木階(9級)が付く。片階は片方だけに手すりが付き、側面の木口は白く塗られている。正面9間、側面3間、四方の廂を含め11面、5間。間口37.7m、奥行27.3m、棟高20m。高床式の寝殿造、入母屋造、総檜造、檜皮葺、屋根隅廂に二段に葺く錣(しころ)葺は古式に近い。 ◈高御座・御帳台 紫宸殿の母屋中央西に天皇御座「高御座(たかみくら) 」(高さ6.48m、重さ8t)と、東に皇后御座の「御帳台(みちょうだい) 」が置かれている。かつて即位、朝貢、賓客引見の際に用いられた。平安京内裏では正殿の大極殿に置かれていた。室町時代後期、1521年の第104代・後柏原天皇の即位以来、紫宸殿に移される。現在のものは、近代、1915年に第123代・大正天皇即位に際して造られ、現在も即位の大礼に際して用いられる。 高御座は下より三層の黒塗継壇、格狭間に金地極彩色の麒麟が描かれる。その上に八角形の黒塗屋形、朱色の勾欄を廻らせている。上に屋根があり想像上の金色の大鳳凰(1.7m)が羽ばたき八方に小鳳凰、玉、鏡、旛、紫の帳(とばり)などで飾られている。金具類は金色。3層の壇上に畳が敷かれ、内部中央に黒塗り螺鈿の御椅子(ごいし)を立て、左右に剣璽(けんじ)を奉安する台の「剱璽案」がある。 御帳台もやや小ぶりながらほぼ同様の構造であり、屋根には想像上の鸞鳥(らんちょう)の飾りが載る。 ◈軒廊 紫宸殿東南、「宜陽殿(ぎようでん)」に至る敷石廊下の「軒廊(こんろう、東軒廊)」がある。江戸時代後期、1789年に古制に復され現在の位置に移された。節分会の際に、宜陽殿西廂に控えた大臣は、紫宸殿東、南廂より内侍が天皇のお召しを伝えると、練歩(れんぽ、着衣を動かさずに歩く)により紫宸殿に昇った。 ◈亀卜の座 紫宸殿東廂、東軒廊東端部に「亀卜(きぼく)の座」がある。廊下敷石に四角く薄い御影石「亀卜石」(1m四方)が置かれている。 最も重要な天皇即位後初の新嘗祭である大嘗祭前に、この石の上で神祇官・卜部(うらべ)氏は、「軒廊の御卜(こんろうのみうら)」を行った。古代中国の習俗で、細かく切った「ははか(ウワミズザクラ)」を燃やし、海亀の甲羅を焼く。その時の甲羅のひびの入り方で天神、地祇に祀る米の産地2国2郡を決定した。これを「国郡卜定」といった。米を奉じる場所は内裏内、東の悠紀田(ゆきでん)、西の主紀(基)斎田(すきでん/すきさいでん)になる。亀卜により、斎王卜定、内裏の吉凶なども占っていた。 ◈陣の座 紫宸殿東南隅、軒廊の北に板敷きの「陣の座(じんのざ、陣座)」がある。天皇が紫宸殿に出御の際に、ここに左近衛府(さこんえふ)の武士が陣を敷き警固詰所になった。後に、大臣、中納言、参議らが集い会議「陣の定(さだめ)」を行った。座中の下位の者から意見を述べることができた。結果は天皇に伝えられた。近世には、親王宣下、改元などの儀式「陣の儀」も行われた。 平安時代中期、960年の最初の内裏焼失は、陣の座よりの夜儀の火によるものといわれている。 ◈議所 紫宸殿東の宜陽殿、東南廂を「議所(ぎのところ)」と呼んだ。ここでは、毎年1月下旬に公家の任国(66国)を決定する「除目の議(じもくのぎ)が行われていた。 ◈露台 「露台(ろだい)」は、紫宸殿の東北にある南北の廊下をいう。小御所、御学問所に撞木廊下により繋がる。平安京内裏では紫宸殿と仁寿殿(じじゅうでん)の間にあり屋根がなかったことから呼ばれた。その後、屋根を設け常御殿と紫宸殿を結び、関白の控え所としても使われた。近世、即位の際の侍従控え所として使われた。 西に菱形連子窓、東に高欄。南北5間、東西2間、総檜造。 ◈南庭 「南庭(だんてい/なんてい)」は紫宸殿の南に広がる平庭の広庭をいう。江戸時代前期、1640年、寛政度の造営時に作庭されたという。また、裏松固禅(1736-1804)の考証により再現されたともいう。白砂の庭が広がり、周囲は回廊で囲まれている。庭は紫宸殿、回廊と一体のものであり、儀式の場として利用された。儀式によっては、版位(へんい)という立ち位置を示す木札が置かれた。 「右近の橘」(西、向かって左、天皇の座位から右) と「左近の桜」(東)のみが植えられている。平安京内裏では、桜ではなく梅が植えられていた。梅は唐より移植され、奈良時代を経て平安京内裏にも受け継がれた。平安時代前期、845年、御所前庭の梅を折り、頭に挿して舞ったという記述がある。(『続日本紀』)。第56代・清和天皇の時(在位858-876)、桜が枯死したという。日本に自生していた桜に変わったのは第54代・仁明天皇の時(在位833-850)以来ともいう。874年に桜に代わったと記されているともいう。平安時代中期、965年(964年とも)に桜に植え替えられたことが『古今著聞集』にも記されている。奈良時代の『万葉集』約45000首の歌の中で梅を詠んだ歌は約120首、桜は約40首あった。それが、平安時代の『古今和歌集』約100首の中で梅は約20首、桜は約55首と桜に逆転している。江戸時代後期、1855年に桜、橘を移したという。現在の桜は、ヤマザクラで近代、1930年に植えられた。 橘には伝承がある。第11代・垂仁天皇の時(BC29-BC20)、田道間守(たじまもり/たぢまもり)は勅命により「非時香菓(ときじくのかぐのこのみ)」を求め全国を歩き、手に入れて帰るとすでに天皇はなかった。やむなく、御陵に実を捧げその命を終えたという。この実こそが橘であったという。橘は平安京造営時以来植え継がれている。当初は、桂より移植された。平安時代中期、959年には東三条殿に植えられた。(『日本紀略』)。その後、紫宸殿前に植え替えられた。現在の橘は、江戸時代後期、1859年に植えられている。 ◈小板敷 「小板敷(こいたじき)」は、清涼殿の直前にあり、殿上間に蔵人が出入りする際にここで靴を脱ぐ。 ◈清涼殿 「清涼殿(せいりょうでん)」は、東面して建てられている。古く「紫清両殿(しせいりょうでん)」、「中殿(ちゅうでん)」とも呼ばれた。平安時代初期-中期、第59代・宇多天皇の頃より、それまでの仁寿殿に代わり天皇の日常的な生活の場になる。近世以降は四方拝(正月元旦)の儀式も行われている。 身舎(母屋)の南5間と東廂は「昼御座(ひのおまし)」と呼ばれ、天皇が昼間に執務した。白絹の帳を下ろした御帳台(方2m、高さ30cm)があり、その南に「大床子(だいしょうじ)」の御座、前に「台盤(だいばん)」が置かれ晴れの御膳に用いられた。脇の向かって右に獅子、左に狛犬が守護している。平安時代、960年、第62代・村上天皇が着座し、12人の歌人による名勝負「天徳歌合」が行われた。 ⋄「昼御座(ひのござ)」は玉座であり、繧繝縁(うんげんべり) の飾り畳、大和錦の「厚畳(あつじょう)」2枚が敷かれ、上に四角い敷物の「茵(しとね、御茵)」が置かれている。 ⋄東南隅の「石灰壇(いしばいだん)」(5m×3m)は床を漆喰で固めている。背後に「四季屏風」が立てられている。ここは天皇が毎朝、伊勢神宮への遥拝、賢所遥拝、斎戒沐浴を行う場所になっていた。東南隅の円形朱塗りの「塵壺(ちりつぼ)」(直径60cm)は、床に穴が開けられ上に円い漆塗りの蓋が置かれている。本来は周囲の塵を掻き集める場所だった。冬場は暖をとる炉として使用されていた。安土・桃山時代、文禄年間(1592-1596)の工事で石灰壇の名が登場している。間口2間、奥行き1間。 ⋄北の「夜御殿(よんのおとど/よるのおとど)」は天皇の寝室として使われた。板敷きに繧繝縁(赤、浅黄、藍の縞)の「厚畳」が敷かれ、上にやや小さいもう一畳が重ねられ二段の帳台になる。三方を「大宋御屏風」(六曲一双、高さ1.5m)の屏風で囲む。宋朝の騎上、立ち姿をした打蹴(だきゅう、毬杖[ぎっちょう])姿人物画になる。部屋の東北隅に鬼門除けの陰陽道の守り札が貼られている。江戸時代の改修に際して、夜御殿は形式的に継承されている。四方を壁で囲む塗籠造。床下は湿気防止のため深く掘り下げる。間口2間、奥行き2間。 ⋄「二間(ふたま、御二間)」は、天皇の警固と安泰を祈るために夜居(よい)の僧が詰めた。観音菩薩像が安置されていた。僧は夜通し祈り続けた。また、阿闍梨が祈祷などを行った。北には、天皇に召された後宮の中宮、女御が控えるために用いられた。 ⋄南端の南廂は「殿上(てんじょう)の間」と呼ばれ、蔵人(五位以上蔵人頭、六位蔵人)、公卿が詰めた。なお、「殿上人(てんじょうびと)」とは天皇側近として昇殿できる一代限りの公家のことを意味した。ただ、許された者は、上がり口小板敷きまでは昇ることができる「半昇殿(はんしょうでん)」もあり、昇殿できない者は「地下(じけ)」といわれた。事務、大臣以下(大納言、中納言、参議)の公卿会議もここで開かれた。机の「切台盤」(4尺)、「大台盤」(8尺)2脚があり、東端に天皇が用いる「御椅子(ごいし)」が置かれていた。壁に「鳥口の文杖(とりぐちのぶんじょう)」といわれる杖があり、これに文書を挟んで上座の天皇の方へ差し出した。殿上の間の北壁に、白壁に竹による「櫛形の窓」が開けられている。『徒然草』にも描写されている。片側の部屋内だけから覗くことができ、ここより女官は殿上人を品定めをしていたという。その傍の札は「日給の簡(ふだ)」といわれ、殿上人の名(当番標)を記した「放紙(はなちがみ)」を貼っていた。落ち板敷き(落敷)の板の間、東西6間(間口10m、奥行き5m)。 ⋄殿上の間の東、東廂南端に階段があり、「鳴板(なるいた/なりいた)」(見参板)がある。人が踏むと音がする。儀式の進捗状態を知らせるために用いられた。その南に衝立「年中行事障子」が立てられている。宮中の年中儀式(300あまり)を墨書しており、表面(正月-6月)、裏面(7月-12月)に別れている。11世紀初頭に描かれたものを寛政度造営に復元している。平安時代前期、885年に太政大臣・藤原基経が献上したのを始まりとする。 ⋄北東の「弘徽殿上御局(こきでんのうえのみのつぼね)」は女御の控えの間になる。平安京内裏では清少納言も使ったという。「萩の戸」は天皇の御座所(位置についての考証には疑問が指摘されている)、「藤壺上御局(ふじつぼのうえのみつぼね)」は後宮の控え所になる。 ⋄東廂の弘徽殿上御局と二間の間に土佐光清筆の衝立「昆明池障子」(高さ1.8m×幅2.7m)が立てられている。絹張りであり、南面に極彩色の唐絵で長安城の昆明池、北面に嵯峨野で小鷹狩をする近衛司(少将・藤原季綱とも)が大和絵で描かれている。東廂北端の布張障子に土佐光清筆の衝立「荒海の障子」がある。江戸時代後期、1855年に描いた。中国の『山海経(せんがいきょう)』に登場する、奇怪な手足の長い伝説の国の人間が魚取りをする様を描く。『枕草子』にも「おそろしげなる」と記されている。裏面は光清筆の宇治川の網代の絵になる。『石山寺縁起絵巻』を元に復元された。 ⋄西側の「西廂」は、生活の場であり北より「御湯殿の上」「お手水の間」(天皇が手水の儀を行った)がある。「朝餉(あさがれい)の間」では天皇が朝食(供御)をとり、洗面、身支度も整えた。御茵を敷き御座北に「二階厨子」、「御冠筥(おかんむりばこ)」、「泔坏(ゆするつき)」などの道具を置いた。朝食は午前10時、夕食は午後4時の一日2回であり、夕食は身舎の台盤(朱塗りの4脚の食膳台)、大床子(だいしょうじ、椅子、御茵に菅[すげ]の円座を置いた)を用いた。主食は米、強飯(こわいい、もち米を蒸したもの)、姫飯(ひめいい、水煮)、粥、副食は魚、鳥、野菜など質素なものだった。ほかに「台盤所(だいばんどころ)」(天皇の御膳を整える所。上の女房の控え所)、「鬼の間」(上の女房の宿直[とのい]の所、かつて南壁に白沢王が鬼を斬る絵があった、間口5.6m、奥行3m)などがあり女官が仕えた。 ⋄清涼殿北に女御・更衣の飛香舎などの建物の「後宮」があり、渡廊下で結ばれていた。そのほか、「弘徽殿上御局(こきでんのうえのみのつぼね)」「萩戸」「藤壺上御局」などがある。 ⋄北廂に「黒戸(くろど、御黒戸)」がある。第58代・光孝天皇が親王時代に行った料理の煤により戸が黒変したとして呼ばれるようになったという。後に持仏堂として使われ、場所も各所に移った。第38代・天智天皇以来、歴代天皇は仏式で御所内に祀られる。この小堂内に位牌、念持仏が安置されていた。近代に入り、祭祀は神式に移行したため、1876年に位牌、念持仏は泉涌寺(東山区)に遷された。なお、第101代・称光天皇、第103代・後土御門天皇が黒戸で亡くなったという。間口2間、奥行4間。 清涼殿は東向きに建てられている。一部に近世の様式があるが、平安京内裏の様式を伝えている。東半分は、『伴大納言絵巻』(12世紀)が参考にされている。柱間の御格子(蔀戸)は白木に黒塗り、金具類、釘隠し、高欄は赤く配色されている。東廂に「鳥居障子(とりいしょうじ)」と呼ばれる柱の組み方が見られる。南北9間、奥行4間、母屋は東西2間、間数9間。周囲に廂、簀子縁。東に吹き放しの孫廂、南北9間北4間に蔀、中央額の間より南5間は内部が見える。床は低く、間仕切りが多い。化粧屋根裏。入母屋造、檜皮葺、寝殿造。 ◈滝口 清涼殿北東の渡廊下は「滝口(たきぐち)、滝口所、滝口廊」(1m四方)と呼ばれ、角に幅30cm、落差20cmほどの水の落ち口がある。清涼殿の東庭にも巡らされている「御溝水(みかわみず)」の源になる。 ここは、20人の警護武士(「滝口」「滝口の武士」)の控え所にもなっていた。第59代・宇多天皇の平安時代前期、寛平年間(889-898)より、弓矢に優れた武士を警固に当てた。武士は蔵人所に所属した。ただ、武力による外敵からの防御の意味合いよりも、邪鬼、穢を祓う呪術的な武芸者とみられている。 宿直の武士が蔵人の呼び出しで、天皇に出勤を告げる様が『枕草子』にも描かれている。『平家物語』では滝口入道と横笛の悲哀の舞台になった。 ◈萩壺 清涼殿の西廂前の壺庭「萩壺」には白砂に萩が植えられている。 ◈東庭 清涼殿の東に「東庭」がある。縁先に籬に囲まれて葉の細い「呉竹(くれたけ)」が植えられている。儀式の際には、貴族の立ち位置の目安にされた。本来は中国原産の破竹だが、現在はホテイチクが植えられている。葉の広い「漢竹(かわたけ)」も本来は中国原産になる。河竹(皮竹)とされ、現在は日本産のメダケが植えられている。これらは『徒然草』にも記され「呉竹は葉細く、河竹は葉広し…」とある。かつて、清涼殿は仁寿殿と対面しており、呉竹は仁寿殿、漢竹は清涼殿に属していた。このため、二つの竹は左右対称ではなく、呉竹がやや東寄りに配されている。竹の位置のズレは、周囲の景色を引き締め、庭面の広がりを見せるための工夫ともいわれる。近世、桜が植えられており、「桜の御庭」と呼ばれていた。江戸時代後期、1790年に平安京内裏の庭に復元された。 「御溝水(みかわみず)」という流水の溝が北より南に流れている。北にある水の落ち口は「滝口」と呼ばれた。 ◈長橋 「長橋」は紫宸殿の西端の簀子縁、清涼殿を結ぶ廊下をいう。「切馬道(きりめみち)」とも呼ばれたのは、正月7日「白馬(あおうま)の節会」に限り、廊下の渡り板が外された。宮人が白馬を右馬寮(うめりょう)より紫宸殿南庭に引き出す儀式が行われ、馬が廊下の一部を横切っていたことによる。なお、儀式には左右馬寮より各10頭、隔年に1頭を加え、全体で21頭の馬が加わった。邪気を遠ざける意味があり、節会の様は『枕草子』にも描かれている。 ◈小御所 「小御所(こごしょ)」は、清涼殿北東にある。「御元服御殿」とも呼ばれる。小御所は平安京内裏にはなく、後、平安時代後期、治承年間(1177-1181)、鎌倉幕府の制度(源頼朝の世子の住居の呼称)が宮廷に取り入れられたものという。鎌倉時代中期、1251年に閑院内裏に建てられた。南北朝時代には「東小御所」と呼ばれ、北朝第4代・後光厳天皇の践祚(せんそ、天子の位を受け継ぐ) 、元服が行われた。江戸時代には「昭陽舎代(しょうようしゃだい)」(平安京内裏の皇太子御殿、昭陽舎の代わりの御殿)と呼ばれた。皇太子の元服式、立太子礼、足利将軍参内の際の休憩所、徳川将軍の年賀奏、幕府の使者・諸大名、所司代との対面、献上御茶壺口切、和歌歌会始め、御楽始めにも使われた。江戸時代後期、1867年、第122代・明治天皇は東廂で践祚を行う。 1867年、御前会議(「小御所会議」)が行われた。御学問所での大政奉還の大号令後、徳川家の存続を望む公儀政体派の山内容堂と、徳川慶喜の処分を望んだ武力倒幕派の岩倉具視、大久保利通らが激論を交わした。この時、上段の間に明治天皇、中段の間に岩倉、山内、松平慶永ら親王・公家・藩主、下段の間に大久保、後藤象二郎、田宮如雲ら五藩重臣が集った。岩倉らは山内に慶喜の辞官納地を迫りクーデタは成功した。会議はその後の戊辰戦争に展開する。 江戸時代後期、1790年に再建、1854年に焼失、1855年に再建された。しかし、現代、1954年、鴨川より打ち上げられた花火により焼失後、1958年に現在の建物が再建された。考証には村田治郎(京都大学教授)、猪熊兼繁(京都大学教授)、藤原義一(京都工繊大学教授)、襖絵には旧菊池契月の門下が加わった。 北より天皇御座の畳敷き3室、「上段の間」(折上小組格天井)、「中段の間」(小組格天井)、「下段の間」(格天井)があり、東の庭を眺めることができる。東廂などの障壁画「曲水の宴」、四季、名所絵は菊池契月(1879-1955) 門下による。半蔀の内側に明障子を立てており、寝殿造から書院造に移行する建築様式になる。四方の廂床に拭板敷、前面に化粧屋根裏、繊細な筬欄間(おさらんま)で仕切る。外観は半蔀、廂を唐戸としている。書院造と寝殿造を取り入れる。入母屋造、檜皮葺。東西5間、南北11間。 東に御池庭がある。 ◈渡廊 「渡廊(わたろう)」は、清涼殿と諸大夫間の間を東西に結ぶ廊下になる。「渡殿(わたどの)」とも呼ばれている。西を「御膳宿(おものやどり)」といい、御膳棚を置く。近世、天皇が清涼殿に出御の際に、蔵人など近習が控えた。南戸口の沓脱石より侍臣以下が参入するところを「高遣戸」といい、その横に「主殿司宿(とのものつかさやどり)」がある。 ◈御拝道廊下 「御拝道廊下(ごはいみちろうか)」は紫宸殿、清涼殿、小御所、御常御殿などを繋ぐ東西の廊下をいう。天皇が使用した廊下であり畳敷きになる。畳表の縁に赤緑が用いられている。虹梁上の蟇股に菊花が彫られている。化粧屋根裏天井。 ◈端廊下 「端廊下(はしろうか)」は、御詰廊下より非蔵人廊下に通じる臣下用の西側の廊下になる。一部、御拝道廊下と平行している。畳敷きで畳表の縁に蘇芳縁の薄縁、北に板戸、明障子が立つ。棹縁天井。 ◈御学問所 「御学問所(おんがくもんしょ)」は、小御所の北にある。室町時代より清涼殿一画に建てられていた。慶長度の造営に際して、江戸時代前期、1614年に別棟で建てられた。その後、再建が繰り返される。江戸時代後期、1790年の内裏造営に際して江戸時代前期-中期、宝永年間(1704-1710)の様式が再現された。当初は学問と芸術和奨励する場として使われ、後に親王謁見、御対面、御講書始め、新茶封切、御吉書始、和歌の会などに使われる。 東に北より「上段の間」(上畳式玉座、床、違棚、折上小組格天井)、「中段の間」(格天井、畳敷、畳敷入側、障壁画は岸岱筆「蘭亭の図」)、「下段の間」(格天井、畳敷、畳敷入側)がある。 西北に「菊の間」がある。御常御殿の煤払いなど臨時の場合に天皇の居所として使われた。床、違棚(千鳥棚)は、「御所三棚」(ほかに桂離宮「桂棚」、修学院離宮「霞棚」)の一つに数えられている。また、棚は臨時の剣璽棚としても使用された。ほかに「山吹の間」「雁の間」がある。北廂杉戸絵に吉田公均筆「松に鷹」がある。 東面して建てられ、畳縁、簀子縁に勾欄、引違の舞良戸(遣戸)。書院造、一部に寝殿造、檜皮葺。 東に御池庭がある。 ◈御鈴廊下 「御鈴廊下(おすずろうか)」は、御学問所西廊下の遣戸をいう。かつて御常御殿に通じ、戸に鈴が付けられていたことから御鈴廊下と呼ばれていた。「御錠口」とも呼ばれた。現在は殿舎と繋がれておらず御学問所の北端で切れている。 ◈八景の間 「八景の間(はっけいのま)」は御学問所の西にある。「水鳥の間」(元御猶子の控えの間)、「八景の間」(関白控えの間)、「林和靖の間」(元議奏の控えの間)、「林和靖の北の間」(元大臣の控えの間)、「白張の間」(元近習堂上の控えの間)、「錦鶏の間」(御番御免の者の控えの間)、「落長押の間」の6室がある。 ◈蹴鞠の庭・東庭 「蹴鞠(けまり)の庭」は小御所の北にある。「鞠懸(まりがかり)」「懸かり」「鞠庭」「鞠壺」ともいう。小御所と御学問所の間の四角く囲まれた庭であり、蹴鞠、砂立舞楽が行われていた。現在も国賓に蹴鞠が披露されることがある。7間半四方。かつて四隅に松が植えられていた。 蹴鞠(けまり/しゅうきく)は、飛鳥時代より始まったともいう。四隅に木(松、柳、桜、楓)を立てた四方の「懸り」という場所で8人の競技者「鞠足」で行う。衣装は狩衣、後に鞠水干を身につけた。一定の高さと間隔で鞠を蹴り上げ、各々が落さないようにする。鞠は鹿皮製で、「白鞠」「燻鞠(ふすべまり)」の2種があった。名手は「上足」、未熟者は「非足」といわれた。 蹴鞠の庭の東は「東庭」とも呼ばれ、正月15日に「御吉書左義長(おきつしょさぎちょう)」という報告書を囃しながら焼く行事が行われた。 ◈御常御殿 「御常御殿(おつねごてん)」は、御三間の東にある。「常御所(つねごしょ)」とも呼ばれた。天皇の日常の御座所、内向きの御殿であり、生活の場として用いられた。平安京内裏では仁寿殿が使用された。その後、清涼殿内に造られ、室町時代以降は御常御殿が建てられる。現在の建物は安土・桃山時代、1590年に別棟として建立される。以後、御座所になった。江戸時代後期、1855年に内部が再建された。京都御所内で最大の建物になる。 畳敷きの15室が東西3列に配されている。「御清(おきよ)の間」、天皇の寝室「御寝(ぎょしん)の間」(18畳)は、厚畳、銅板張り二重床(湿気除けのため間に籾殻、地面に白い木炭を敷いた)、保温のため二重天井になる。南側に東より「上段の間」「中段の間」「下段の間」があり、部屋間は段違無目敷居で仕切る。3室は儀式に用いられ、天杯下賜、吉書初、摂家参賀などが行われた。ほかに「一の間」は、東向きに造られ日中の御居間として使われた。西に床、違棚がある。 上段は折上小組格天井、東背後に「帳台構(納戸構)」は黒漆塗りの枠組み、襖把手に朱房を垂らす。その中に「剣璽(けんじ)の間」(9畳半)がある。西南隅の御床(幅1間、奥行き半間)には、「三種の神器」のうち「八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)」と「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ/あまのむらくものつるぎ、草薙剣) 」が奉安されている。年賀の祝いなど内儀の儀式も行われた。 剣璽の間はかつて清涼殿にあった。それ以前には賢所にあった。室町時代中期、1441年、6代将軍・足利義教が暗殺された。1443年、元権大納言・日野有光は、南朝の金蔵尊秀王を推した。共に内裏を襲撃し、火を放つ。神璽、宝剣を奪い、比叡山延暦寺に立て籠もる。幕府軍、延暦寺僧徒がこれを討ち剣璽は戻された。以来、清涼殿の御常御殿に遷された。 帳台構には狩野永岳筆「桐竹鳳凰図」の4枚の襖絵、小襖に土佐光晴筆の「四季花鳥」、中段の間に鶴沢探真筆「戒酒防微図」の絵があり、いずれも極彩色で彩られている。 御殿内は男子禁制になっていた。公家出身の「女官」と、神官・士族出身の「女孺(にょうじゅ)」と呼ばれる女性が取り仕切った。それぞれに階級があり、源氏名で呼ばれた。ただ、公家の子弟より選ばれた「稚児」は、天皇の側近として身の回りの世話をしていた。老いた男性4人は、護衛として西端の「申口の間(もうしくちのま)」の板敷きに控えた。彼らは、「向東侍(こうとうざむらい)」「男居(おとこずえ)」とも呼ばれた。 戦前までは南の御学問所との間に廊下があった。御殿の間はこれらの廊下により結ばれていた。明り障子、床の間、違棚、袋棚があり、内部は書院造、外観は寝殿造。周囲に廂、簀子縁、勾欄、格子。入母屋造、檜皮葺。 南の前庭「壺庭」には紅梅、白梅が植えられている。東に御内庭がある。 ◈錦台 茶室「錦台(錦帯、きんたい)」(4畳半)は、御常御殿の前(東)の御内庭にある。数寄屋風であり、庭園の物見台になっており、付近の紅葉が美しい。九条尚忠筆「錦台」の額が掛かる。 縞葺は、杮(こけら)葺、檜皮葺を5寸(15cm)毎合わせており縞模様に見える。待合(3畳)、腰掛(3畳半) ◈御三間 「御三間(おみま)」は、御学問所の北にある。「御み(見)間」ともいわれたのは、かつて観能の見所になっていたことによる。日常の御座所として使われた。室町時代には清涼殿内にあり、江戸時代前期-中期、宝永期(1704-1710)以降、また寛永度の造営に際して別棟になる。その後、内々の対面所になる。かつて南に能舞台(囲炉裏の間)があり能見所としても使われた。涅槃会、茅輪(夏越祓)、七夕、盂蘭盆会(御目出度御盃)なども行われた。住吉弘貫筆極彩色の「大極殿朝賀」(年頭儀式)、「賀茂祭」「駒引き」などの障壁画がある。 周囲に縁、廊下を廻らす。3室からなり、東より「上段の間」(10畳)、「中段の間」(12畳)、「下段の間」(12畳)があり、3室は一つのものとして用いられた。書院造。南と東西に御縁座敷がある。 ◈迎春 「迎春(こうしゅん)」は、御常御殿の北にある。第121代・孝明天皇の書見の間になる。安政度の造営の後、江戸時代後期、1857年に建てられたという。後に新しく建てられたことから「御新建(おしんだち)」とも呼ばれる。 東面し、「南の間」(10畳)、「北の間」(5畳半)など5室がある。塩川文麟筆の孔雀、岸連山筆の群獣などの襖絵で飾られる。東軒下に掛かる「迎春」の扁額は、鷹司政通筆、花山院家厚筆ともいう。棹縁天井、縁に網代の袖垣、小柴の袖垣がある。檜皮葺。 東縁の沓脱石は鞍馬石であり、久邇宮家献上という。東に御内庭、北に龍泉の庭がある。 ◈御涼所 「御涼所(おすずみしょ)」は、迎春の北にある。寛政度の造営により建てられた。東に9畳(床、付書院、違棚)、7畳半、西に4畳半の茶室、6畳の4室がある。夏場を涼しく過ごすために東向きに建てられている。中敷居窓を開けるなど、風通しを良くする工夫が随所にみられる。建物の近くまで遣り水を引き入れている。 多村挙秀筆「志賀春之景」、田中泰喬筆「嵐山秋之景」、裏の間に島田雅喬筆「四季草花群虫」などの絵で飾られている。 書院造風、禅宗様式ともいう。いずれも木賊葺。茶室は天井高く、西と北に窓を開ける。 東に龍泉の庭がある。 ◈泉殿・地震殿 泉殿(いずみどの)は御所にあり、地震殿(じしんどの)は皇后宮御所に置かれた。 ⋄「泉殿」は御常御殿の御内庭、龍泉の庭にある。納涼の宴・茶会も催されていた。泉殿は地震殿とも呼ばれた。地震の際に天皇・皇后が一時避難したという。ただ、地震殿とみるのは誤りともいう。 江戸時代前期、1703年の元禄地震の頃/1675年-1703年に、当初は現在地の南に建てられた。8畳の間から廊下は御常御殿に繋がっていた。江戸時代後期、1830年の京都大地震(文政の地震)の後、1854年の地震の後にも再建された。江戸時代前期、延宝年間(1673-1681)に増築されたともいう。 北側に8畳間(北に丸窓)、南側に4.5畳間・1.5畳間の上間、東側に御厠(幅1.5m、奥行2.5m)、西側に砂利敷(幅1m)、木造平屋建、天井板は張らない。正面7m、奥行4m。 ⋄「地震殿」は、皇后御常御殿の東側内庭にある。江戸時代後期、1855年の安政度造営の際に、災害時の皇后避難場所として建てられた。 北側に6畳間、南側に3畳間・上間(1畳)、東側に御厠(幅1.5m、奥行2.5m)、西側に砂利敷(幅1m)、木造平屋建、正面5m、奥行4m。 ◈御日拝所 「御日拝所(ごにっぱいしょ)」は、御内庭北の植え込みの中にある。地面の苔に小さな丸石を敷き詰め円座(直径1m)にしている。天皇は毎朝、御湯殿で体を清め、直衣にお手水して、ここで伊勢神宮、内侍所の剣璽を遥拝していた。かつて清涼殿身舎の石灰壇で行われており、安土・桃山時代、1590年に御常御殿が建てられるとここで行われるようになった。 傍らに2代目・清水六兵衛の陶器製燈籠が立てられている。 ◈龍泉門 「龍泉門(りゅうせんもん)」は、迎春の東にある。萱葺門、牡丹の透し彫りがある。門より北が「龍泉の庭」になる。」 ◈渡廊 「渡廊(わたろう)」は、御涼所から聴雪に向かう所にある南北の廊下になる。「渡殿(わたどの)」「吹抜(ふきぬき)廊下」ともいう。吹き抜きの廊下であり、折曲がって渡されている。低い欄が付き、傍ら、下を遣り水が流れている。 明治天皇は東京遷都に際し、京都御所を去る時「わたどのの下ゆく水のおときくも こよい一夜となりにけるかな」と詠んだ。柱、欄干は面取りの丸太、杮(こけら)葺。 南に龍泉の庭、北に蝸牛の庭の遣り水がある。 ◈聴雪 茶室「聴雪(ちょうせつ)」は、御涼所の北東にある。江戸時代、1856年に増築された。第121代・孝明天皇の好みになり、東より「上の間」「中の間」「下の間」の3室がある。 上の間の障壁画に原在照筆の「葡萄に栗鼠の図」「芭蕉に犬の図」。中の間正面右の床の間、袋棚に小田海僊筆「朝顔に鶏」「青梅」「三日月蝙蝠」「鵜飼」があり、一日の情景を描写している。床間脇の違棚地袋に松村呉春筆「鸚鵡図」「果物籠図」があり、仙洞御所より移された。 南、東に縁を廻らせ下に遣り水が流れている。数寄屋造、杮(こけら)葺。 西に茶室(4畳半)がある。「聴雪」の扁額は近衛忠煕筆による。北に水屋(3畳)がある。 南に龍泉の庭、北に蝸牛の庭がある。 ◈御花御殿 「御花御殿(おはなごてん)」は、御涼所の北にある。「東宮御殿(とうぐうごてん)」とも呼ばれ、皇太子の御殿として利用した。 「北の間」「上の間」(8畳)、御新建の「西北の間(四君子の間)」「西の間」など現在は6室ある。 西北の間(四君子の間)に中島有章筆の障壁画「四君子」(梅菊蘭竹)がある。部屋は第122代・明治天皇の皇太子時代にも利用された。皇太子(祐宮)はこの竹の襖絵に戯れで葉、幹を書き入れたという。その絵跡がいまも残されている。上の間に中島来章筆「群鶴松梅」、岸岱、長沢芦洲の絵もある。 恭礼門院(藤原富子)の女院御所より移された建物を用いている。江戸時代後期、1855年に建てかえられた。1865年室内が変えられた。勾欄付、遣り戸、明り障子、書院造、入母屋造、檜皮葺。 東に蝸牛の庭がある。 ◈長橋局 「長橋局(ながはしのつぼね)」は、御常御殿の北西にある。最上位の女官・勾当内侍(こうとうのないし)の居所になる。勾当内侍のことを「長橋殿」「長橋局」とも呼んだ。天皇奏聞の際に必ず勾当内侍を通す決まりになっていた。 三間、そのほかの部屋、西隅に台所があり、防火のために漆喰で総塗籠めになっている。 ◈参内殿 「参内殿(さんだいでん)」は、長橋局の南西に繋がる。年始参賀の際に宮家、摂家らが使用した。上皇の行幸にも用いた。 上段、中段、下段の3室、小間がある。玄関には車寄がある。西に広縁、外の落縁に清所門への階段がある。桟瓦葺。 前庭では千秋万才(せんずまんざい)(旧正月5日)、猿楽、闘鶏(旧3月3日)が行われた。 ◈奏者所 「奏者所(そうしゃどころ)」(18畳)は、参内殿の北西に繋がる。参内殿に昇殿できない者の控えの間になる。桟瓦葺。 ◈後宮 「後宮(こうきゅう)」は、御花御殿の北にある4つの殿舎の総称になる。女御だけが利用した奥御殿だった。平安京内裏では12の殿舎があった。いまは皇后御常御殿、両殿御殿(若宮御殿、姫宮御殿)、飛香舎だけが残る。 ◈皇后御常御殿 「皇后御常御殿(こうごうおつねごてん)」は、京都御所の北端、飛香舎の南にある。平安京内裏の后妃の御殿、後宮の跡を継承している。皇后が日常的に利用した。「皇后御殿」「准后常御殿」「女御御殿」「中宮御殿」などとも呼ばれた。かつて天皇の御常御殿と廊下で結ばれていた。 東向きの「上段の間」(12畳)には床(1間半)がある。南に鉤型に「中段の間」「下段の間」がある。北に「御小座敷」(4畳半)が2間、「御化粧の間」(9畳)など13室がある。障壁画は上段の間に土佐光清筆「列女伝-有虞二妃図」、中段の間「契母簡狄」、下段の間「湯妃有幸女」が描かれている。これらは漢の劉向が描いた故事『列女伝』に基づく。一の間に原在照筆「倭耕作図」、違棚小襖に呉春筆「海辺遠景」「浜辺松残雪」、中央の御寝間(17畳)に西面小襖に岸岱筆「倭曲水」「関駒迎」「近衛八景」が飾られている。 江戸時代前期、1620年に徳川家康が娘・和子(東福門院)入内に伴い建てた。江戸時代中期、1720年に現在地に移される。総畳敷き、書院造、入母屋造、檜皮葺、近代、1880年以降に、奏者所、女官部屋などが取り除かれた。かつて、皇后御常御殿、両殿御殿、飛香舎などの殿舎間を繋いでいた廊下もいまはない。 ◈飛香舎 「飛香舎(ひぎょうしゃ)」は、京都御所の北端、朔平門の南西にある。「藤壺(ふじつぼ)」とも呼ばれた。平安京内裏では後宮五舎の一つとして、特定の女御、中宮が住んだ。現在、この飛香舎だけがその名を継承している。『源氏物語』第1帖「桐壷」の桐壺帝后も飛香舎の住人とされた。近世以降は皇后の正殿になる。女御入内、立后、宣下など晴の御式が執り行われた。江戸時代後期、1794年、光格天皇中宮・新清和院入内、1868年昭憲皇太后入内もここで行われた。 1790年、裏松固禅の考証により再興され、京都御所内でもっとも正確に復元され、復古的な意匠が色濃い建物とされている。母屋は昼御座で御帳台が置かれている。天皇が執務を行った。東に「女房の座」(1間、3間)、「公卿の座」、その一部になる北廂に「殿上人の座」がある。東南の「透渡殿(すいわたどの)」は「東廊」とも呼ばれる。 円柱、蔀戸、鳥居障子。全面拭板敷、化粧屋根裏。母屋(3間2間)、四廂に孫廂を付ける。母屋梁上に、平安時代の「豕扠首(いのこさす)」という「ハ」の字、合掌型の部材を用いる。寝殿造、入母屋造、檜皮葺。 ◈黒戸 「黒戸(くろど)」は飛香舎の南に独立して建つ。仏壇のある仏間になる。 ◈藤壺 飛香舎南庭に藤があり「藤壺」とも呼ばれた。かつては楓と藤を植えていたという。いまは白砂に藤棚がある。 平安京内裏には萩壺、藤壺、梅壺、梨壺、桐壺などがあった。やがて壺庭は部屋の名称になる。現在はこの藤壺と清涼殿の萩壺が残る。 ◈両殿御殿 「両殿御殿」は、京都御所の北端、飛香舎の西にある。東の「若宮御殿(わかみやごてん)」と、西の「姫宮御殿(ひめみやごてん)」が杉戸で隔てている。若宮御殿は幼少期の第122代・明治天皇が使用した。若宮御殿二の間に多村挙秀筆「梅鶴」、姫宮御殿二の間に山田竜淵筆「竹に雀」の障壁画が飾られる。 両殿は繋がり一つの建物になり、ともに4室ある。書院造。 ◈御馬見所 「御馬見所(ごばけんしょ)」は京都御所の北西、松林に建つ。平安京内裏では、「馬場殿(うまばのおとど)」と呼ばれていた。殿舎の北東に馬場があり、駒牽(うまひき)御馬奏(4月)、端午の節句(5月)などの行事が行われていた。北東に観覧のための部屋が設けられている。瓦葺。 ◈猿ヶ辻 ⋄「猿ヶ辻」は京都御所の築地北東角、表鬼門にある。築地塀が欠け込んでいるところの板蟇股に、木彫りの猿が封じられている。猿は頭に烏帽子を被り御幣を担ぐ。日吉山王の神使として鬼門除けの意味がある。猿は、三位石山師香卿の作ともいう。 現在、猿に金網が張られ釘付けされているのは、かつてこの猿が夜中に抜け出し、悪戯を働いたためという。その鳴き声が天皇の耳にまで入り、それ以来金網内に封じられた。京都ではほかに幸神社、赤山禅院にも鬼門封じの猿が祀られている。 ⋄かつてこの地は「つくばい(蹲踞)の辻」とも呼ばれた。深夜にここを通ると足をとられ、途方に迷い這いつくばったことから名付けられたという。(『笈埃随筆』)。 ⋄平安時代、近衛天皇を苦しめた鵺(ぬえ)は、御所の艮(うしとら、北東) の方角から現れたという。武将・源頼政が弓で射落とし、猪の早太(いのはやた) が仕留めたという。 ⋄江戸時代後期、1854年、嘉永の大火でもこの付近は焼失を免れたという。 ⋄幕末、公家・姉小路公知(あねのこうじ-きんとも)は、尊攘派の公卿の代表格だった。1858年旧3月、老中・堀田正睦が安政五か国条約調印の勅許を求めて上洛中に反対し、88廷臣の列参奏上に参加した。1862年旧8月、同志の廷臣と共に、和宮降嫁の責任を問い、久我建通・岩倉具視らを弾劾した。以来、長州藩・尊攘派志士の支持を受け、三条実美と共に攘夷派公卿の指導者になる。旧11月、勅使・三条のもと副使として江戸に赴き、攘夷の督促と親兵設置の勅書を伝達した。1863年、国事参政が新設され参与に就任し、攘夷期日の設定を主張している。将軍上洛の後に賀茂社行幸・石清水行幸に随従し、大坂湾を巡検し海防について勝海舟に意見を求めた。 1863年旧5月20日の深夜、公知は朝議の帰りに猿ヶ辻で3人の刺客に襲われた。太刀持ちの供は逃げ出したため、やむなく笏で防戦している。頭部など3カ所に重傷を負いながら、相手の太刀を奪い取り自邸に持ち帰った。出血がひどく未明に絶命した。太刀は薩摩の田中新兵衛のものとされた。(朔平門外の変) 。京都守護職は暗殺嫌疑により田中を捕らえ、東町奉行所で尋問した。田中は太刀は数日前に盗まれたと答え、取調べ中に自刃している。犯行は、薩摩説、長州説、公家説など諸説ある。公家で殺された例は他にはない。 ◈御台所跡 「御台所(おだいどころ)」は清涼殿北の現在の空き地にあった。女房の局があり、能舞台もあった。近代、1944年に空襲による延焼防止のために取り壊された。 ◈築地塀 「築地塀(ついじべい)」が築造されている。古代律令制では、築造できるのは五位以上の身分の者に限られていた。宮中、御所、宮地、門跡などに見られる。横に定規筋(じょうぎすじ)という白い筋が入る。3本、4本、5本の3種があり、5本が最高位になる。これは「筋塀(すじべい)」と呼ばれる。 築地は「築き泥(つきひじ)」の転訛といわれている。柱を立て板囲いをし、その中に泥粘土を打ち込む。このため、塀に厚みがあり、堅牢になる。表面には白や黄土の漆喰を塗って仕上げる。屋根は本瓦葺、板葺などがある。石を並べたもの、花山院のように草花を植えた例もある。(『大鏡』) ◆障壁画・文化財 京都御所には1500点あまりの膨大な障壁画などが残されている。土佐派、狩野派、円山派、岸派などによる。 御常御殿上段の間の帝鑑図に狩野永岳筆「堯任賢国図」、中段の間に鶴沢探真筆「大禹戒酒防微」、下段の間に座田重就筆「高宗夢賓良弼」。上段の帳台構に狩野永岳筆「桐竹鳳凰」4面。小襖に土佐光晴筆の四季花鳥。 迎春に塩川文麟筆の花鳥図の襖絵。 紫宸殿の賢聖障子に32人の名臣立像が描かれている。中国の古代より唐代の聖賢、名相、学者の絵になる。宮殿にこの絵を飾ることは中国で始まり、平安京内裏では平安時代前期、寛平年間(889-897)、第59代・宇多天皇以来になる。現在の絵は、江戸時代後期、1790年に江戸の狩野典信が下絵を描き、途中で亡くなったため土佐派の住吉内記広行が引継ぎ完成した。1854年の火災にも焼失を免れる。 清涼殿鳥居障子に土佐光清筆「若菜摘み」。諸大夫の間の虎の間に岸岱筆の虎、鶴の間に狩野永岳筆の鶴、桜の間に原在照筆桜の襖絵がある。 御学問所の上段の間に狩野永岳筆「十八学士登瀛州図」は唐の太宗が18人の学生を文学館に集め、文籍を論じたという故事に因む。中段の間に岸岱筆「蘭亭の図」、下段の間に原在照筆「岳陽楼の図」、雁の間に岸連山筆「菊図」、菊の間に岡本亮彦筆「菊図」。 御常御殿の上段の間に狩野永岳筆「尭任賢図治図」、中段の間に鶴沢探真筆「大禹戒酒防微図」、下段の間に座田重就筆「高宗夢賚良粥図」。岸連山・竹堂筆「谷川に熊図」、中島華陽筆「常盤木に猿図」。杉戸に舞楽の「案摩(あま)」などが描かれ、雑面(ぞうめん)という紙の面を被っている。 御三間上段に住吉弘貫筆「大極殿朝賀の図」、中段の間に駒井孝礼筆「賀茂祭群参の図」、下段の間に岸誠筆「駒引図」。聴雪中の間、床の間脇の違棚に松村呉春筆「鸚鵡図」「果物籠図」。 皇后御常御殿の上段の間に土佐光晴筆「烈女伝 有虞二妃」、中段の間に吉田元鎮筆「契母簡狄」。御小座敷上の間に狩野永岳筆「三保浦 春の富士」、床袋棚小襖に丸山応挙筆「虹図」「鮎図」。 若宮御殿の上段の間に勝山琢眼筆の「蹕輦(ひつれん)受言」、姫宮御殿の上段の間に狩野蔵之進筆の「烈女伝周室三母」の障壁画がある。 小御所に菊池契月門下の障壁画がある。安政度の造営では、狩野永岳、鶴沢探真、勝山琢文、原在照、海北友樵らの障壁画があった。その後、焼失している。 ◆庭園 京都御所内の小御所、御学問所前にある南の「御池庭(おいけにわ) 」と御常御殿、迎春、御涼所、聴雪の前庭である北の「御内庭(ごないてい)」の二つがある。庭は長押門で仕切られている。燈籠は26基立てられている。 ◈御池庭 小御所、御学問所前にある回遊式庭園「御池庭(おいけにわ) 」は、「池の庭」とも呼ばれる。平安京内裏にはなかった。江戸時代前期、1606年の慶長度の造営により拡張される。1619年の女御院殿拡張の際に作庭されたという。豊臣秀吉五奉行の一人、前田玄以の作庭によるとされ、小堀遠州も関わったという。惣奉行は板倉伊賀守だったともいう。その後6度の火災に遭い、改修が繰り返された。江戸時代前期、延宝年間(1673-1681)、今日の御池庭が完成する。江戸時代中期、明和年間(1764-1771)、非蔵人・安田美作守敦教、江戸時代前期、寛永年間(1624-1645)、典医・三宅祖仙が改修したともいう。 かつて、東山の借景を取り入れた庭園になっていた。御池には二つの滝より水が注がれている。蓬莱島の奥の対岸に滝組がある。北の中島奥の対岸にも別の滝組がある。 南北に3つの中島があり、それぞれに燈籠が立つ。南のもっとも大きな中島には欅橋、八ツ橋が架かる。中島の南東岸に御舟宿がある。中央の中島は蓬莱島といい、大きな雪見燈籠が立てられている。北の中島は二つの石橋「欄干橋」「切石橋」で結ばれている。 西岸は規模の大きな洲浜(石浜護岸)になっており、一面に栗石が切石積に敷き詰められ、水際よりなだらかな傾斜がつけられている。浜は緩やかな汀の曲線を描いている。なお、小堀遠州が手がけたという仙洞御所にも同様の洲浜がある。州浜中央に欅橋の方へ向かう形で斜めに飛石が打たれ、その先が舟着になる。中島の裏に御舟宿がある。 マツ、サクラ、ツツジ、カエデなどの植栽がある。 ◈御内庭 「御内庭(ごないてい)」(6900㎡)は、御常御殿、迎春、御涼所、聴雪の東にありこれらの前庭を総称している。「流れの庭」ともいわれ、北より南に緩い流れの遣り水が導かれている。かつて、琵琶湖疏水より水が引かれていた。現在は井戸水を汲み上げている。江戸時代後期-近代、安政期(1854-1860)末-明治期(1867-1912)に整備された。御溝水の流れを橋、石組、築山、植栽の間に縦横に通し、大池に導く。どの位置から見ても正面になるように作庭されている。庭はかつて東山、比叡山の借景を取り入れていた。サクラ、キリシマツツジ、カエデなどの植栽がある。 長押塀に開けられた「長押(なげし)門」を経て御内庭に入ると、土橋の対岸丘に、茶室「錦台(きんたい)」が建てられ、周囲は紅葉の頃が美しい。茶室前に朽木燈籠が立てられている。松尾大社の土中に埋もれていた朽木を用いており、東相命の献上によるものという。3代六兵衛作京焼最大といわれる雪見燈籠がある。江戸時代後期、万延年間(1860-1861)、また1853年のもので、小田原藩・大久保大隅守・長谷川肥前守の命によって献納した。近代、明治期(1868-1912)の根府川(ねぶかわ)石の石橋が中島に架かる。鉄燈籠があり、立石とともに羽と見立てて鶴とした。この鶴島とともに対として、手前に亀形の石を据えて亀島が造られている。 一般公開されているのはこの付近までになる。遣り水の流れ上流(北)へ向かう。『伊勢物語』に登場する板橋の八ッ橋が泉殿に架かる。橋近くに吉田良煕献上の大糸桜が植えられている。橋に至る飛石は八瀬・高野村の献上による。泉殿は、茶会、歌会のほか、地震の際の避難所としても使われ、「地震殿」の異名もある。 迎春の前庭には鉄燈籠、清水焼燈籠がある。御日拝所(直径1m)は、玉石を円形に敷き詰めている。かつて天皇がここで、毎朝、伊勢神宮に向かって遥拝していた。 その北の龍泉門を経る。これより北の遣り水は二流に別れる。夏場の避暑のための「御涼所(おすずみしょ)」がある。前の「龍泉の庭」は、建物近くまで水を引き入れる。中島があり3つの橋が架かる。池中に青銅製の家形の手水鉢が置かれている。蛇口が付いており捻ると水が出る。水際は玉石が敷かれている。東に「白の志野焼き」という蕨手付春日燈籠が立つ。遣り水は北端の茶室「聴雪」、渡廊の下を流れる。幕末期の孝明天皇、近代の明治天皇がこの庭を愛でた。 さらに北の御花御殿の東に近代、明治期(1868-1912)作庭の枯山水式庭園「蝸牛(かぎゅう)の庭」がある。白砂に苔の島があり須弥山を表している。山形の石なども配されている。 ◆仙洞御所 京都御苑南東部にある仙洞御所の仙洞とは、本来は仙人の住処を意味する。天皇の譲位後の住いにあてられていた。同じ築地塀内の北西隅に大宮御所がある。全体で49000㎡の広さを有する。 江戸時代前期、1628年/1629年、第108代・後水尾天皇譲位後、仙洞御所は上皇の御所になる。以後、5代の上皇が住した。1630年に仙洞御所として二条城行幸御殿、御次之間、中宮御殿が移築された。また、東福門院(後水尾天皇上皇皇后、徳川秀忠娘・和子)の女院御所も建てられる。作事は小堀遠州が務めた。 1636年に小堀遠州により庭が造られた。1661年の焼失以来、7度罹災している。江戸時代後期、1854年の大火以来殿舎は再建されていない。1867年、英照皇太后(第121代・孝明天皇女御、明治天皇嫡母)のため、女院御所跡に大宮御所を造営する。 ◆大宮御所 大宮御所は江戸時代前期、1630年に竣工し、後水尾天皇中宮・東福門院和子(1607-1678)が住んだ。大宮御所と仙洞御所の間は長廊下により結ばれていた。その後、新上西門院(霊元皇后)、承秋門院(東山皇后)、新崇賢門院(東山典侍)、新中和門院(中御門女御)、新清和院(光格皇后)が住した。その後、度々焼失している。現在の建物は、孝明天皇女御・英照皇太后の邸宅として建てられた。御常御殿、御車寄、倉庫だけが残る。 ◆京都迎賓館 現代、2005年、国賓を迎えるために京都御所の東に京都迎賓館が開館した。内閣府が管理している。入母屋屋根、数寄屋造による。数寄屋大工、左官、截金など伝統的技能を用い、調度品も西陣織、蒔絵、漆などを用いている。 作庭棟梁は佐野藤右衛門による。「庭屋一如」とされ、庭と建物を一体化させている。自然の輪廻にも配慮し、現場から出た石を利用している。たとえば、大池に敷きつめられたゴロタ、主賓座敷前の霰こぼしの延段などに使われた。 *京都御苑内は通年参観できる。京都御所は普段は非公開、事前申込と春と秋に一般公開されている。仙洞御所・大宮御所の庭園(ほぼ通年)、京都迎賓館(年一回)は事前申込制による。 *年間行事・は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。  |

||

| 大きな地図を表示 |

|||

|

|

||

| |

|||