|

|

|

| 水無瀬神宮 (大阪府三島郡島本町) Minase-jingu Shrine |

|

| 水無瀬神宮 | 水無瀬神宮 |

|

|

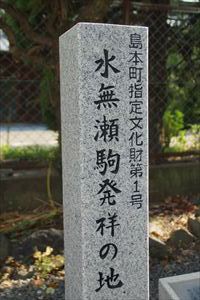

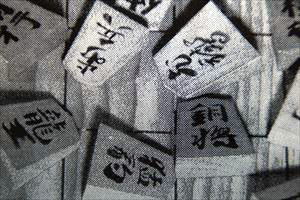

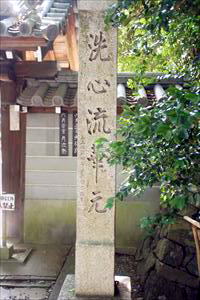

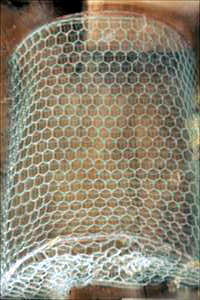

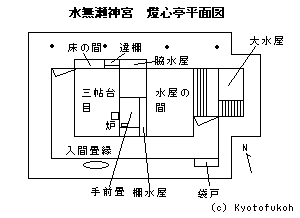

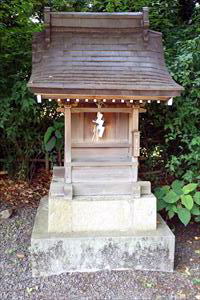

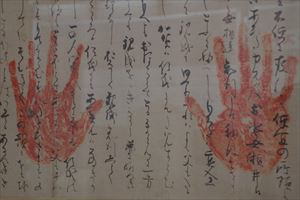

「水無瀬神宮」の社号標   「水無瀬駒発祥の地」の石標  水無瀬駒、説明板より  神門  「洗心流華元」の石標  神門、石川五右衛門の手形  社紋  手水舎  手水舎  手水舎 手水舎 離宮の水  「名水百選 離宮の水」の石碑  拝殿  拝殿  拝殿、中央奥が本殿  後鳥羽天皇肖像画(複製額装)  客殿  燈心亭、説明板より   稲荷神社  星阪神社  柿本神社  春日神社  土蔵  山吹  都忘れの菊  【参照】「後鳥羽天皇宸翰御手印置文」、説明板 【参照】「後鳥羽天皇宸翰御手印置文」、説明板 【参照】水無瀬離宮の出土した軒平瓦(島本町立歴史文化資料館)  【参照】水無瀬離宮の庭園跡(島本町立歴史文化資料館)  【参照】「後鳥羽上皇水無瀬宮址」の石標  【参照】水無瀬川 |

水無瀬神宮(みなせ-じんぐう)は、「水無瀨宮」とも呼ばれた。 旧官幣大社、現在は別表神社になる。 主祭神は第82代・後鳥羽天皇、その第一皇子・第83代・土御門天皇、その第3皇子・第84代・順徳天皇を祀る。 仏霊場巡拝の道第62番(大阪第21番)。 ◆歴史年表 鎌倉時代、この地には、公卿・源通親(1149-1202)の別業が営まれていた。 1199年頃、後鳥羽上皇は、別業を改めて離宮「水無瀬殿」を造営した。「皆瀬御所」「広瀬御所」と呼ばれた。上皇は「えもいきず面白き院作り」に度々訪れている。(『増鏡』)。離宮は、桜、山吹、菊の名所として知られた。 1200年、「内大臣水無瀬山荘」への後鳥羽上皇の行幸があったと記されている。(『玉葉』)、「皆瀬御所」とも呼ばれた。(『明月記』) 1202年、大洪水により被災する。上皇は内府上直盧(じきろ)に避難した。(『明月記』)。離宮では、「水無瀬釣殿当座六首歌合」「水無瀬殿恋十五首歌合」などの歌合が行われている。 1205年、上皇は大改修を行う。(『百練抄』)。長厳(ちょうごん)僧正が請け負う。藤原頼実は、上皇の御願寺「水無瀬御堂(蓮華寿院)」を造営した。上皇が寵愛した尾張局(おわりのつぼね)の追善のためであり、本尊は等身大の阿弥陀像だった。千体地蔵も祀られていた。(『源家永日記』) 1207年、国家鎮護の修二会(しゅにえ)が水無瀬御堂で催された。(『明月記』) 1211年、慈円が水無瀬御堂で如法仏眼法の修法を行う。(『門葉記』『華頂要略』) 1214年、「秋十種撰歌合」が催された。(『後鳥羽院御集』) 1216年、上皇は、自ら書写した「金泥瑜伽論」100巻を供養している。離宮の本御所(上御所)が大洪水により流出した。他所に新御所が造営されている。(『百練抄』『仁和寺日次記』) 1217年、新御所が山上に完成した。大納言・亜相が請け負う。 1239年、後鳥羽上皇は死の直前に、置文(水無瀬・井内両庄の知行、後世の弔い)を母方の水無瀬信成、親成父子に残した。上皇の没後、離宮内に御影堂(みえいどう、法華堂)が建てられる。皇の画像が祀られ菩提を弔う。 南北朝時代、両朝より領地寄進がある。 1336年、光厳上皇(北朝初代)は、後鳥羽上皇の置文通りに、水無瀬・井内両庄の知行に間違いのないようにとの院宣(いんぜん)を下した。 室町時代、1488年、1月、後鳥羽院250年遠忌に、連歌師・宗祇、高弟・肖柏、宗長が水無瀬御影堂法楽のために「何人百韻」を作る。初句「ゆきながら山本かすむ夕かな」(宗祇)。 1494年、第103代・後土御門天皇が隠岐より後鳥羽上皇の神霊を迎え、「水無瀨神」の神号を奉じた。以来、50年忌毎の「聖忌」に、御法楽和歌が献じられた。 安土・桃山時代、1596年、大地震により御影堂は倒壊する。 1600年、朝廷の寄付により御影堂が再建された。 江戸時代、1631年、焼失した。 1848年、禁裏の小御所で水無瀬宮に向かい、御法楽和歌が詠みあげられていた。(『孝明天皇紀』) 近代、1868年まで、「水無瀬御影堂」と呼ばれ、神仏混淆の行事が行われていた。その後、神仏分離令後の廃仏毀釈により、社僧が廃される。吉峰坊、蔵王寺、千手院、寿徳院、阿弥陀院、多聞院、豊楽寺、寂定院などが廃される。 1873年、官幣中社「水無瀬宮」に改められる。祭神に後鳥羽上皇、土御門天皇、順徳天皇が祀られ、隠岐、阿波、佐渡より神霊が遷され、上皇の御鎮座祭が執り行われた。これらは、崇徳上皇を祀った御霊社の白峯神社(京都市)に倣ったという。 1874年、順徳天皇の佐渡よりの奉還が行われる。 1939年、後鳥羽上皇700年忌を機会に、官幣大社に列格し、「水無瀬神宮」と改称される。 現代、1985年、「離宮の水」は、環境庁認定「名水百選」に選ばれた。 ◆後鳥羽天皇 平安時代後期-鎌倉時代中期の第82代・後鳥羽天皇(ごとば-てんのう、1180-1239)。男性。諱は尊成(たかひら)、法名は良然、別名は顕徳院、隠岐院。京都の生まれ。父・第80代・高倉天皇の第4皇子。1183年、平氏は、第81代・安徳天皇(後鳥羽天皇の兄)を伴い都落ちする。都に天皇不在になり、祖父・後白河法皇(第77代)の詔により、神器のないままに4歳で践祚(せんそ)した。1184年、即位の式を挙げる。1192年、院政を敷いた後白河法皇の没後、4歳の後鳥羽天皇の親政になる。実権は関白・九条兼実、その失脚後は源通親が握った。1198年、幕府の反対を押し切り、第83代・土御門天皇(皇子)に譲位し院政を始める。以後、第84代・順徳天皇(土御門の弟)、第85代・仲恭天皇(順徳の子)と3天皇に23年に渡り院政を敷いた。1219年、鎌倉幕府3代将軍・源実朝の暗殺後、上皇は幕府からの政権奪取を目指し、畿内、近国の兵を集める。1221年、執権北条義時追討の宣旨を出して挙兵、承久の乱になる。後鳥羽上皇は敗れ、出家し良然と称した。幕府は平氏に育てられ即位していない兄・後高倉院に院政をとらせる。仲恭天皇は退位、1221年、第86代・後堀河天皇(後高倉院の子)を即位させた。幕府は後鳥羽、土御門、順徳の3上皇を配流した。後鳥羽上皇は隠岐に流され、18年後に同地で没した。日記『後鳥羽天皇宸記』。60歳。遺骨は大原の勝林院(大原陵)に葬られる。 芸能(蹴鞠、琵琶、事)、武技、刀剣鍛造、和歌にも長じ、1201年、和歌所を設ける。『新古今和歌集』(1205)を勅撰した。白河に最勝四天王院を建て、水無瀬、鳥羽、宇治などに院御所を営んだ。1198年以来、熊野詣は28回に及ぶ。 上皇の死の前後に、1234年、第85代・仲恭天皇、第86代・後堀川天皇、1240年、北条時房、1242年、北泰泰時らが相次いで亡くなり、無念の死を遂げた上皇の怨霊による仕業と怖れられた。 ◆土御門天皇 鎌倉時代前期-中期の第83代・土御門天皇(つちみかど-てんのう、1195-1231)。男性。為仁(ためひと)。京都の生まれ。父・第82代・後鳥羽天皇、母・内大臣・源通親の娘(実父は法印能円)の在子(承明門院)の第1皇子。1198年、4歳で皇位に就き、父の院政下に置かれた。父・上皇は、異母弟・守成を寵愛し、その命により、1210年、守成親王(第84代・順徳天皇)に譲位した。1221年、承久の乱では、上皇の倒幕計画に関与しなかった。乱後、上皇の配流を聞き、自ら幕府に申請し土佐国に配流になる。後に阿波国に移り、同国で没した。土佐院、阿波院とも呼ばれる。和歌にすぐれ、『土御門院御百首』などがある。 阿波の池の谷で火葬され、墓所は金原陵(長岡京市)にある。 ◆順徳天皇 鎌倉時代前期-中期の第84代・順徳天皇(じゅんとく-てんのう、1197-1242)。男性。名は守成(もりなり)。京都の生まれ。父・第82代・後鳥羽天皇、母・藤原範季の娘・修明門院重子の第3(2とも)皇子。1199年、源頼朝の没後、 父・後鳥羽上皇は、1210年、第83代・土御門天皇(上皇の実子、順徳天皇の兄)に退位を迫り、14歳で順徳天皇を即位させた。順徳天皇は父の院制下にあり、父の鎌倉幕府打倒計画に参わる。1221年、皇子・懐成親王(第85代・仲恭天皇) に譲位後、挙兵し敗れた。(承久の乱) 。佐渡に配流になり、21年間後にその地で没した。自ら絶食して憤死したともいう。46歳。 和歌、詩、管弦、有職故実に秀でた。歌集『順徳院御集』など。配流後は佐渡院と称され、1249年、順徳院と追号された。 火葬塚(新潟県佐渡市)、当初は真野山に葬られ、その後、大原陵(左京区)に改葬される。 ◆藤原信実 平安時代後期-鎌倉時代中期の画家・歌人・藤原信実(ふじわら-の-のぶざね、1176?-1266頃)。男性。初名は隆実、法名は寂西。父・歌人・似絵絵師・藤原隆信、母・中務少輔藤原長重の娘。定家の甥。左京権大夫に任ぜられ、1231年、正四位下に叙せられた。似絵(にせえ)・記録画家として知られた。順徳天皇の中殿御会の参列者を描いた「中殿御会図」(1218)、水無瀬神宮に現存する2種の「後鳥羽上皇像」(1221)、「三十六歌仙絵巻」などの作者という。歌は藤原定家に師事し、「新勅撰和歌集」などに採歌。説話集「今(いま)物語」の作者とされる。1248年頃、出家し、寂西(じゃくせい)と号した。90歳?。 ◆水無瀬兼成 安土・桃山時代の公家・水無瀬兼成(みなせ-かねなり、?-1602)。男性。本名は親氏。英兼の養子、父・三条西公条。権中納言二位。水無瀬家13世。能書家であり、16世紀(1501-1600)後半、第106代・正親町天皇の命により、将棋の駒の銘を書いた。89歳。 ◆角南隆 近現代の建築家・角南隆(すなみ-たかし、1887-1980)。男性。岡山県の生まれ。1915年 東京帝国大学工学部建築学科卒業、1916年 明治神宮造営局勤務、1918年、内務省神社局、神祗院技師、この間に伊勢神宮式年遷宮造営にあたる。1945年より、明治神宮復興事業に関わる。1965年、勲三等旭日章を受章した。 作品は、長田神社(神戸市)、近江神宮(大津市)、明治神宮再建、平安神宮神楽殿(京都市)など多数。著『寺社建築』。93歳。 ◆建築 鳥居、神門、手水舎、拝殿、本殿、客殿、斎館、茶室「燈心亭」、洗心流本部、神徳館、社務所などが建つ。 ◈「神門」(大阪府指定重要文化財) は、安土・桃山時代、1592年-1596年(江戸時代前期、1615年-1661年とも)に建立された。柱に、盗賊首領・石川五右衛門(?-1594)が残したという手形が残されている。女梁に斗、男梁を支持、梁上に長い撥束を立て、斗と実肘木で棟木を受ける。北方潜戸付、4本柱、切妻、一間、薬医門造、本瓦葺。 間口2.8m 総延長5.0m、 ◈「本殿」(登録有形文化財)は、江戸時代前期、1615-1661年に建立された。京都御所の旧内侍所の材を用いた。江戸時代前期、寛永年間(1624-1644)に移築される。内部は内陣、外陣がある。外陣は折上小組格天井、正側面に板唐戸を開く。四方に縁を廻らし脇障子、前面に浜床を設ける。柱上に舟肘木、二軒繁垂木。3間2間、木造、入母屋造、平屋建、現代、1974年に銅板葺(かつて瓦葺、近代、1929年に檜皮葺)、面積89㎡。 ◈「客殿」(重文)は、安土・桃山時代に建立された。豊臣秀吉の寄進により、造営奉行・福島正則という。江戸時代には、「宸殿」・「広間」と呼ばれていた。4室ある。広間(18畳)の北に上段の間(6畳)、床(1間半)、床脇(3尺)に違棚・天袋、右に付書院、西に12畳、その北に9畳がある。南、西に広縁付。6間5間、桁行11.8m、梁間10.9m、一重、入母屋造、桟瓦葺。 ◈「神庫」は、近代、大正期(1912-1926)に建てられた。正面中央の戸口に下屋、漆喰塗の扉を開く。切石積基礎上に、正面に石階四級、外壁漆喰塗として水切一段を廻らせる。2間半2間、土蔵造2階建、寄棟造、桟瓦葺、建築面積24㎡。 ◈「拝殿」(登録有形文化財)は、江戸時代前期、1615-1661年に建てられた。この地にはかつて、「西殿」があり仏式の行事が行われていた。正面は板敷、両側は畳敷きで渡廊下で客殿に通じていた。神饌調理所は右側にあり、御影堂とは土間廊で繋がっていた。 近代、1875年に拝殿に改造される。1929年に国費により改築された。4間の入母屋造の正面に3間向拝、北側に庇状の張出し、神饌所、背面に2間の幣殿を設ける。土間式拝殿で基壇周囲に高欄を廻らせる。小屋を虹梁豕扠首、組物舟肘木、蟇股。設計は角南隆による。木造、台檜造、平屋建、銅板葺、建築面積149㎡ 。 ◈「渡廊」は、近代、1929年に建立された。 ◈「神饌所」は、近代、1929年に建立される。 ◈「手水舎」は、近代、大正期(1912-1926)に建立された。角柱に内法長押を廻らし、舟肘木、格天井、妻飾は木蓮格子に梅鉢懸魚。石製の手水鉢と井戸枠を置く。桁行3m、方一間平面、入母屋造、桟瓦葺。面積5.5㎡。 ◆燈心亭 ◈茶室「燈心亭(とうしんてい)」(重文)は、「燈心席」、近代、昭和期(1926-1989)初期以前には「七草の席」と呼ばれた。 江戸時代前期(1615-1660)に建立された。第108代・ 後水尾天皇より下賜されたという。西に三畳台目、手前座、東側に勝手の間(水屋の間)(3畳)、隅に大水屋がある。 茶室の「三畳台目」の正面(北)に、床(4尺)、欅の地板、張付壁に違棚があり、天袋二段、上段は小襖、銀箔押し、蜘蛛形引手、下段は板戸、鞣し皮引手、下に通し棚(裏に網目模様を透かした幕板)、棚の下は欅の地板になる。床寄りに障子引違の中敷窓、南側、西側に立桟吹寄の明障子、腰板内外に半割藤の水引結びの意匠があり、修学院離宮の窮邃亭(きゅうすいてい)の陶器意匠と同じという。格天井には山吹、木賊、葭、萩などを用いている。 「手前座」は、蒲天井、中柱(椎丸太)に袖壁、客座との境に無目敷居、袖壁の内側に2枚の釣棚(釣竹なし)、給仕口に曲木、茶道口柱に松竹梅を合わせる。 「勝手の間」は、手前座の裏に仮置棚(1間)があり、上段に引違襖、4枚の霞棚、下段は左に寄せて三段になる。東側に簀の子を張る。 縁側南正面に天袋を付けた洞床がある。板敷、風呂先窓が開く。 北側の土間庇に、化粧屋根裏に、垂木、竹、丸太、削木、葭などを用いる。 三方(西、南、東)に畳縁(入側)が廻されている。数奇屋風書院、桁行7.6m、梁間5.2m、一重、寄棟造、茅葺、東面庇付、杮葺。 ◆文化財 ◈紙本著色「後鳥羽天皇像」(国宝)1幅がある。直衣(のうし)像であり、鎌倉時代作(13世紀前半)になる。後鳥羽上皇は隠岐に配流される前に、絵師・藤原信実(1176-1265)に命じ、出家前の肖像画を描かせたという。似絵の技法による。(『吾妻鏡』)。俗体姿で座し、左を向いている。細い線で描かれ、着色は簡潔、鎌倉時代初期の肖像画の中で傑出しているとされる。像は、母・七条院に託された。その後、水無瀬離宮の法華堂(御影堂)に安置された。40.3×30.6㎝。 ◈「後鳥羽天皇法体像」は、上皇が自ら水鏡に写して描いたともいう。 ◈「後鳥羽天皇宸翰御手印置文(しんかんおていんおきぶみ)」(国宝)がある。鎌倉時代中期、1239年、隠岐に流されていた後鳥羽上皇が、亡くなる13日前に行在所で書いた。自筆の遺言状になる。もはや都に帰られる望みもなく、離宮跡を守っていた母方に繋がる参議・水無瀬信成、親成の父子に遺命をしたためた。文の上に、朱肉の上皇の両手手印(手形)が付されている。「暦仁二年(1239年)二月九日」の日付がある。実際には都で、この2日前に「延応」に改元されている。上皇は知らなかった。29.6×101㎝。 ◈「後鳥羽院置文」(重文)は、鎌倉時代中期、1237年に書かれている。上皇の死後の怨霊を暗示しているとされ、第96代・南朝初代・後醍醐天皇も目にしたという。一時、比叡山行幸の後に紛失したともいう。 「後鳥羽院宸翰消息」(重文)、「後村上天皇宸翰願文」(重文)、歴代天皇の宸翰、綸旨、院宣など。 ◆水無瀬離宮 水無瀬離宮(水無瀬殿)は、現在の水無瀬神宮付近(広瀬、桜井)にあり、広大な敷地を占め建物群があった。 公卿・源通親(1149-1202)の別業を、後鳥羽上皇(1180-1239)が御所に改めた。鎌倉時代、1199年頃に造営され、1期(1200-1205)、2期(1205-1216)、3期(1217-1221)にわたり整備された。上皇は離宮を愛し、度々訪れている。 当時は、「水無瀬殿」、「皆瀬殿」、「広瀬殿」と呼ばれる。東の淀川には水無瀬湊が開かれていた。東釣殿には、淀川より船で直接入ることができた。離宮の中核地として東に本御所、西の小山(百山)の麓、水無瀬川近くに新御所、その南に南御所(薗殿)があった。近臣の別邸なども建てられ、東西方向には直線の馬場、馬場殿があったとみられている。馬場の東の延長線上には石清水八幡宮がある。 御願寺として蓮華寿院などがあった。離宮の南西の桜井には、御所池があり、園地跡なども見つかっている。離宮では歌合、芸能、猿楽の披露、南庭では蹴鞠、馬場では競馬、笠懸などが催されていた。 鎌倉時代前期、1217年/1216年に、大洪水により殿舎が転倒流出したため、山上に建替えられる。この年、河陽(かや、水無瀬、山崎)には大規模な土木工事、土地分給、魚市も移設され、一帯は都市としても整備された。 上皇は、1221年に承久の変で隠岐に配流され、1239年、都に帰ることなく亡くなる。死の直前の上皇の置文には、離宮を守り続ける旨が記されていた。その後、御影堂(法華堂)が建てられ上皇の菩提を弔った。 ◆遺跡 ◈現在、離宮の遺構はほとんど残されていない。境内の西、百山近くの新御所付近に、「後鳥羽後上皇水無瀬宮跡」の石標が立つ。新御所の土堤遺構は、戦前に削り取られ、戦後に百山も削られた。 ◈境内西の「西浦門前遺跡」では2014年に、発掘調査が行われている。離宮の庭園跡とみられる遣水跡・滝組・景石遺構が見つかった。これらは、藤原定家の日記『明月記』に記された光景に重なる。現在は、島本町立歴史文化資料館に一部が保存されている。 ◈境内西の「越谷(こしたに)遺跡」では、御所池に隣接しており、縄文時代-室町時代の遺跡とされる。庭園池の岬状の州浜跡ではないかとみられている。2021年に、州浜地形の一部で13世紀前半の遺物を含む土層などが確認されている。 ◈ほかに、「広瀬遺跡」では建物跡、「尾山遺跡」では後期の青石を用いた泉跡が見つかっている。 ◆石川五右衛門の手形 神門の右の柱に、盗賊首領・石川五右衛門(?-1594)が残したという伝承の手形がある。 安土・桃山時代、文禄年間(1592-1596)、五右衛門は、当宮の宝物の名刀を盗もうとして、7日7夜に境外の竹藪に潜み、隙を窺った。だが、神威により門内へ一歩も入ることなく諦めたという。立ち去る時に改心の証として、手形を門に押し付けたという。現在は、網に覆われて残されている。その後、盗難除けの信仰が生まれた。 ◆洗心流 後鳥羽上皇は、菊花を好んだ。御影堂の頃より供花が行われた。 江戸時代後期、慶応年間(1865-1868)、聞法寺の住持・広小路嘯山(しょうざん)が「洗心流」と名付けた。華道洗心流が興された。 ◆水無瀬駒 当宮の神職、水無瀬家13世・兼成は能書家だった。安土・桃山時代、16世紀(1501-1600)後半、第106代・正親町天皇の命により、将棋の駒の銘を書いた。黄楊(つげ)材を用い、将棋駒の先が細く薄く、手前が肉厚幅広な高級駒が形作られた。 兼成は、737組もの将棋駒を制作している。その中には、「中象戯」(駒数92枚)、「大象戯」(108枚)、「大々大象戯」(164枚)、「摩可大々大象戯」(192枚)、「大将棋」(354枚)などがあった。後陽成天皇、豊臣秀次、足利義昭に贈られる。徳川家康には53組の駒が納められた。 その養子・親具も豊臣秀次の命により書く。江戸時代には、免許のない者は駒を使えなかった。以来、「水無瀬駒」(島本町指定文化財第一号)と呼ばれ、書体も「水無瀬流」としていまも継承されている。 ◆離宮の水 手水舎の湧水は、「離宮の水(りきゅうのみず)」と呼ばれている。神社の近くを流れる水無瀬川の伏流水が地下11mから湧出している。献茶式でも使用される。 1985年に環境庁認定「全国名水百選」に選ばれた。 ◆文学 谷崎潤一郎は『蘆刈(あしかり)』(1932)に記している。「わたし」は、水無瀬の宮の跡を訪ね、水無瀬、山崎付近の歴史、風景を描く。 ◆松囃神事 「松囃(まつばやし)神事」(1月3日)は、「さんやれ」とも呼ばれる。 午後7時より、広瀬の山本家、粟辻家の本家筋がそれぞれ奉仕する。裃姿で神前でお祓い後に、手に紙垂(しで)を付けた笹竹を持ち一列になり進む。先頭は太鼓を打ち、祝言「御戸を開かせ給へや、これも御祝よいねがとんだ‥」と吟唱・唱和し、客殿前庭の橘の周囲を巡る。 ◆菊・紅葉 客殿前に「都忘れの菊」が植えられている。後鳥羽上皇が配流された隠岐で愛でた白菊を移したという。 八重咲の山吹がある。第124代・昭和天皇御手植えの松がある。紅葉で知られている。 ◆年間行事 歳旦祭(1月1日)、日供始祭(にっくはじめさい)(1月2日)、元始(げんし)祭・松囃(まつばやし)神事(1月3日)、成人祭(1月第2日曜日)、御火焚神事・神符注連縄焼納(しんぷしめなわやきのう)祭(1月16日)、節分祭(2月3日)、紀元祭(2月11日)、祈年祭(2月17日)、桃花祭(3月3日)、後鳥羽天皇祭(4月4日)、裏千家家元献茶式(4月5日)、宗徧流献茶祭(4月中旬)、昭和天皇祭(4月29日)、端午祭(5月5日)、大祓式(6月30日)、みたま祭(8月23日)、重陽祭(9月9日)、順徳天皇祭・裏千家家元献茶式(10月14日)、神嘗(しんじょう)奉祝祭(10月17日)、講社大祭(湯立神楽、献花展、太鼓などの奉納)(10月第3か第4日曜日)、明治祭(11月3日)、土御門天皇祭・武者小路家家元献茶式(11月13日)、七五三詣(11月中旬)、新嘗祭(しんじょうさい)(11月23日)、例祭(12月7日)、天長祭(12月23日)、大祓式・除夜祭(12月31日)。 月釜(毎月第2日曜日)、月次祭(毎月1・22日)(22日に洗心流献花)。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 『水無瀬神宮と周辺の史跡』、『都市歴史博覧』、『古社名刹巡拝の旅 19 淀川の岸辺 京都・大阪 石清水八幡宮・水無瀬神宮』、『京都で建築に出会う』、ウェブサイト「近代建築青空ミュージアム」、ウェブサイト「文化庁 国指定文化財等データベース - 文化遺産オンライン」 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|