|

|

|

| 旧二条城 (京都市上京区) Site of Old Nijo-jo Castle |

|

| 旧二条城 | 旧二条城 |

|

|

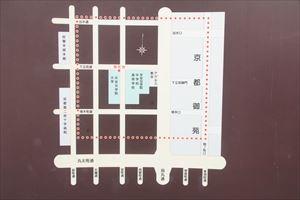

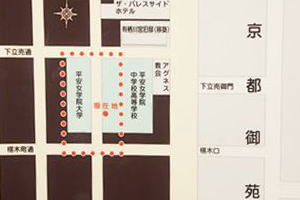

「旧二條城跡」の石標、平安女学院、上京区勘解由小路町  旧二條城跡(赤い点線部分)、石標の位置は中央付近の赤い点部分、右端は京都御苑、平安女学院の説明板より  「此附近 斯波氏武衛陣 足利義輝邸 遺址」の石標、平安女学院、上京区椹木町通室町上ル  武衛陣跡(赤い点線部分)、石標の位置は赤い点部分、右端は京都御苑、平安女学院の説明板より 武衛陣跡(赤い点線部分)、石標の位置は赤い点部分、右端は京都御苑、平安女学院の説明板より 【参照】周辺の地名に残る武衛陣町(上京区)  【参照】「勘解由小路町」(上京区)の地名  【参照】京都御苑内に復元された「推定旧二条城の復元石垣」  【参照】二条城内に復元された「旧二条城の石垣」  【参照】同左、濠の石垣構築に際しては、洛中・洛外の石仏、五輪塔、庭石、石灯籠等なども再利用された。  【参照】旧二条城の出土石仏群(京都市洛西竹林公園)  【参照】旧二条城の出土石仏群(京都市洛西竹林公園)  【参照】旧二条城の出土土製犬型(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) |

京都御苑北西の平安女学院敷地一角に、「旧二条城跡(きゅう-にじょうじょう-あと)」の石標が立つ。 付近には、室町時代の足利義輝・義昭の「二条城」、「武家御城(ぶけ-ごじょう)」があったという。 ◆歴史年表 室町時代、現在の平安女学院付近に、武衛(ぶえい)陣といわれる邸宅があり、室町幕府管領・斯波(しば)義将(1350-1410)の居宅になっていた。 その後、斯波氏が相続する。 応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失する。 1547年、跡地に、室町幕府第13代将軍・足利義輝(1536-1565)の館「武衛陣第」が築かれ、幕府が置かれた。 1565年、永禄の変により、松永久秀・三好義継ら三人衆により城は襲撃される。義輝は殺害され、城も焼失した。 1569年、上洛した織田信長は、2月、武衛陣第跡に、室町幕府15代将軍・足利義昭(1537-1597)の将軍座所を造営する。当初は「武家御城」「公方之御城」と呼ばれた。(『言継卿記』) 1570年、信長は、将軍・義昭に、行動を規制する掟書を出した。 安土・桃山時代、1573年、義昭は二条城で挙兵し立て籠もる。信長は反攻し、上京を焼き払い二条城を包囲する。義昭は城を去り廃城になる。(『言継卿記』)。同年、室町幕府は滅んだ。 1576年、城の破却が始まる。樹木・石垣が抜き取られ、1カ月で堀も埋め戻された。(『言継卿記』) 1580年、信長により、押小路室町に、東宮誠仁(さねひと)親王の居館、新御所が造営され献上された。この際に、旧城は解体され、新御所の建築用材に再利用される。 近代、1895年、平安女学院が大阪川口居留地より移転している。 現代、1974年、京都市営地下鉄烏丸線工事に伴い、発掘調査が始まる。 1980年、発掘調査が終わる。 1983年、京都市洛西竹林公園に移された出土した石造物群は、京都市指定有形文化財に指定された。 ◆斯波 義将 南北朝時代-室町時代前期の武将・斯波 義将(しば-よしゆき/よしまさ、1350-1410)。男性。勘解由(かでの)小路殿、道号は玉堂、法号は道将、別号は雪渓。父・斯波高経(たかつね)の4男。1362年-1366年、父の後援で13歳で将軍・足利義詮(よしあきら)の執事(管領)になった。異母兄・氏頼の舅・佐々木道誉の反発を招き、1366年、政変により、高経・義将父子は追放され越前(福井県)に逃れた。1367年、高経の死後に許され、越中(富山県)守護に復した。前守護・桃井氏一族の抵抗を鎮圧する。 管領・細川頼之と対立し、1379年-1391年、頼之排斥の中心になり管領になった。将軍・足利義満を補佐した。越前守護・畠山基国と分国を交換し守護職を回復する。1393年-1398年、管領を再々任された。1395年、将軍・足利義満に従い出家し、道将と号した。1399年、大内義弘の応永の乱を鎮圧し、越前・越中・能登・信濃などの守護を兼ねた。1405年より、嫡子・義教、嫡孫・義淳の管領の在任を後見する。1408年、後継者を決めずに義満が亡くなり、将軍・足利義持の地位を守り、義満寵愛の足利義嗣を退けた。故・義満に太上天皇号が贈られた際に辞退させる。61歳。 治部大輔、左衛門佐、右衛門督。3代の将軍・義詮・義満・義持に仕え、幕府の基礎を固め、斯波氏全盛期をもたらす。禅宗に帰依し、連歌・和歌に長じ、『新後拾遺和歌集』などに入集した。 ◆足利 義輝 室町時代後期の室町幕府13代将軍・足利 義輝(あしかが-よしてる、1536-1565)。男性。幼名は菊幢丸、初名は義藤、法号は光源院。京都の生まれ。父・12代将軍・足利義晴(よしはる)、母・近衛尚通の娘。1546年、正五位下左馬頭になる。父・義晴が三好長慶に追われ近江坂本に滞在した。同地で元服し、11歳で将軍に就く。従四位下に進む。長慶と和睦後、1548年、帰洛した。細川晴元の家臣・長慶は晴元を裏切り、1549年、江口の戦いで晴元を破る。義晴・義輝父子・晴元は再び近江坂本へ退避した。1550年、父・義晴が病没し、義輝が家督を継ぐ。長慶との中尾城の戦いに敗れ朽木へ移る。1551年、長慶の岳父・遊佐長教を殺害する。1552年、長慶と和睦し京都に戻る。1553年、上杉景虎・斎藤義竜・織田信長らを在京させ長慶を牽制した。長慶の京都侵入により、晴元と協力したものの、霊山の戦に敗れる。霊山城は陥落し山城杉坂から近江竜華に逃れる。1554年、義輝と改名する。1555年、参議左中将になる。晴元と畠山政国の争いで畠山に与した。1558年、長慶との北白川の戦いにも敗北した。朽木から竜華に出た義輝・晴元は、近江の六角義賢の助けを得て坂本に陣を移した。長慶軍と京都攻防戦を重ね、和議後に入洛した。1562年、政所執事・伊勢貞孝が長慶と反目し、義輝は長慶を支持した。貞孝の反乱は長慶により鎮圧される。1564年、長慶が病死する。松永久秀と三好三人衆は足利義稙の養子・義維(義輝の叔父)と組み、義維の嫡男・義栄(義輝の従兄弟)を新将軍に擁立し、義輝と対立した。1565年、久秀と三好三人衆は主君・三好義継(長慶の養嗣子)とともに義栄を奉じ謀叛を起こす。二条御所(武衛陣の仮御所)を襲撃し、義輝は敵陣に包囲され自刃した。(永禄の変)。30歳。 三好・松永氏らの勢力が強く、将軍職は有名無実だった。 ◆織田 信長 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・織田 信長(おだ-のぶなが、1534-1582)。男性。幼名は吉法師(きちほうし)、三郎、官名は上総介(かずさのすけ)。尾張(愛知県)の生まれ。父・守護代家老・織田信秀、母・土田御前。1546年、元服し、1547年、三河へ初陣、1549年、美濃・斎藤道三の娘・濃姫と結婚した。1551年、父没後、家督を継ぐ。1557年、弟・信行らの反乱を抑え、1558年、信行を暗殺した。1559年、岩倉城主・織田信賢を破り尾張国を統一した。1560年、桶狭間の戦で駿河・今川義元を討つ。1562年、三河・松平元康(徳川家康)と同盟を結ぶ。1563年 、本拠を小牧山城に移転した。 1567年、美濃・斎藤龍興を滅ぼし、稲葉山・井ノ口城を岐阜城に改める。1568年、近江・六角義賢を追い上洛し、足利義昭の将軍職就任を助けた。二条御所の造営を行う。1569年、北伊勢・北畠氏を屈伏させ、二男・信雄を養子に入れる。イエズス会・フロイスの京都往還を許した。軍資金提供を要求し拒否した自治都市・堺を攻める。1570年、姉川の戦で信長・家康の連合軍は浅井長政・朝倉義景の連合軍を破る。摂津で三好三人衆を討ち、石山本願寺との合戦も起こる。1570年-1574年、伊勢・長島の一向一揆を鎮圧した。1571年、浅井らに与した延暦寺を焼討した。1573年、将軍義昭を追放し、室町幕府を滅ぼす。示威のため上京を焼く。1575年、長篠の戦で家康と連合し、鉄炮隊により武田勝頼を破る。従三位権大納言兼右近衛大将になり、岐阜城を本拠とし、家督を嫡男・信忠に譲る。1576年、拠点になる安土城を築く。1577年、従二位右大臣になる。1580年、石山本願寺(大坂本願寺)と和睦し、畿内は平定される。中国の毛利氏攻略に動く。第106代・正親町天皇の東宮誠仁(さねひと)親王を猶子とし、1581年 、内裏東で京都御馬揃えを催した。1582年、甲斐・武田氏を滅ぼし、信濃の北口を平定した。中国の毛利氏を攻めるため本能寺に宿泊し、家臣・明智光秀に討たれ自害した。全国統一の業半ばで倒れる。(本能寺の変)。49歳。 京都所司代に村井貞勝を任命し、守護などのを掌握、家臣団が各地を支配した。戦で鉄砲を初めて実戦使用した。指出(さしだし)・検地、分国での関所廃止、撰銭令(えりぜにれい)を出し通貨整備を行おうとした。京七口の皇室領率分関を残した。貿易奨励、商人統制を行い、城下町以外では座組織を認めた。比叡山延暦寺、槇尾寺、高野聖、一向一揆への弾圧の一方、キリスト教を保護した。上京、尼崎を焼き、堺などの武装を解除した。城下町安土では楽市・楽座、公事免許などを実施した。茶の湯の千利休、津田宗及、今井宗久らを茶道として召し抱えた。 墓は大徳寺・総見院(北区)、阿弥陀寺(上京区)、本能寺(中京区)などにある。建勲神社(北区)は信長を祀る。 ◆足利 義昭 室町時代後期-安土・桃山時代の室町幕府第15代将軍・足利 義昭(あしかが-よしあき、1537-1597)。男性。初名は義秋、法名は覚慶、昌山、法号は霊陽院。父・足利義晴、母・前関白・近衛尚通の娘・慶寿院の次男。義輝の弟。1542年、母の兄・近衛稙家の猶子になり、興福寺一乗院に入室した。同院門跡・権少僧都に就任し、覚慶と号した。1562年、一乗院門跡になる。1565年、兄・13代将軍・義輝が松永久秀ら暗殺された。(永禄の変)。同院内に軟禁され、朝倉義景・細川藤孝(幽斎)らの援助で逃れ、近江甲賀の和田惟政を頼る。1566年、矢島に移り還俗し義秋と称した。若狭武田氏、越前・朝倉義景を頼る。1568年、4月、元服し義昭と改名した。7月、美濃・織田信長に迎えられ擁立された。9月、入洛し、10月、15代将軍に就任した。参議、左近衛権中将になり、従四位下に叙せられて室町幕府を再興する。信長は副将軍・管領就任を拒絶する。1569年、信長により二条城が築城される。その後、義昭は親裁権を主張し信長と対立した。1570年、信長が呈出した条書で、政治行動を規制され武田晴信(信玄)と盟約を結ぶ。1572年、信玄・上杉輝虎(謙信)らと結び、浅井長政・朝倉義景・本願寺による信長包囲を結んだ。1573年、2月、信長を討つため長政・義景・信玄らと近江で挙兵した。4月、第106代・正親町天皇の調停で信長と一時和し、7月、再度宇治槇島城で挙兵した。信長に攻められ、子・義尋を質として降伏した。河内若江城に退去し室町幕府は滅んだ。以後、紀伊由良・興国寺、1576年、備後鞆(びんごとも、福山市)に逃れ、毛利氏を頼り再起を図る。毛利氏は、本願寺・信玄・謙信らと結び信長にあたり、石山本願寺も挙兵した。1580年、本願寺は降伏する。1582年、本能寺の変で信長の没後、羽柴(豊臣)秀吉に帰京を要請し、秀吉は義昭の養子になり、征夷大将軍を望むが拒否される。1588年、帰京した。出家し、昌山道休と号した。1592年、文禄の役で秀吉に従い名護屋に出陣した。1597年、大坂で死去する。61歳。 准三后。室町幕府最後の将軍になった。相国寺・霊陽院(上京区)に葬られる。等持院(北区)に木像が安置されている。59歳。 ◆ルイス・フロイス 室町時代-安土・桃山時代の宣教師・ルイス・フロイス(1532-1597)。男性。ポルトガルの生まれ。カトリック司祭、宣教師。イエズス会会員。1548年、インドゴアで日本宣教へ向かうフランシスコ・ザビエル、日本人協力者・ヤジロウに出会う。1563年、横瀬浦(長崎県)に上陸し、平戸を経て、1565年、京都に入る。1569年、将軍・足利義昭を介し、織田信長と二条城の建築現場で対面した。以後、畿内での布教を許される。一時九州に移り、1580年、巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノの通訳として安土城で信長に拝謁した。1587年、豊臣秀吉の伴天連追放令後、長崎に移る。1590年、帰国した天正遣欧使節を伴い、再来日したヴァリニャーノに同行し、聚楽第で秀吉と会見した。1592年、一時、マカオに渡り、1595年、長崎に戻る。著『日本史』(1565)、『二十六聖人の殉教記録』(1597)。65歳。 ◆村井 貞勝 安土・桃山時代の武将・村井 貞勝(?-1582)。男性。通称は吉兵衛、民部丞、民部少輔、長門守と称した。近江(滋賀県)の生まれ。1549年、織田信長の奉行として仕えた。1568年、信長が足利義昭を擁し上洛後に、京都の民政に携わり、民部少輔に任じられた。1572年、足利義昭が信長と不和になった際に義昭を諫めた。1573年、室町幕府の滅亡にともない、京都所司代になり、1575年、長門守に任じられた。1576年、石山本願寺攻めに加わる。安土城の築城、京都南蛮寺の建設、四条橋の架橋などに奉行として関わる。剃髪し 春長軒と称した。1579年、人買いの女を捕らえる。1582年、本能寺の変で、信長の嫡子・織田信忠に二条御所籠城をすすめ、信忠に殉じて討死した。 禁裏御所の修築、朝廷との折衝、治安・行政、山中越の整備などに当たる。 ◆島田 所之助 室町時代-安土・桃山時代の武将・島田 所之助(?-1571以降?)。男性。初名は秀順(ひでより)秀満、別名は弥右衛門尉。織田信長に奉行として仕えた。1556年、信長の母・土田御前から末盛城に招かれ、織田信行の降参を村井貞勝と共に信長に伝える。1571年、信長の命で東大寺八幡宮社人と大仏寺人の諸役を免除した。官位は但馬守。 ◆旧二条城 安土・桃山時代、1569年に、織田信長(1534-1582)は、室町幕府15代将軍・足利義昭(1537-1597)の将軍座所を造営した。 居城は「二条城」、「武家御城(ぶけ-ごじょう)」と呼ばれる。当初は「武家御城」、「公方之御城」とも呼ばれた。「京都御城」、「二条御所」、「古二条城」とも呼ばれる。「武衛」とは、宮中御所守護、兵衛府のことを意味した。兵衛督をしていた斯波氏(しば-うじ)の家号であり、唐名を武衛といったことから名付けられた。 場所は、勘解由小路(かげゆ-こうじ、下立売通)室町の義輝旧邸だった。(『言継卿記』)。範囲は、北端が現在の出水通の北、東端は烏丸通の東、敷地の東側の一部は、現在の御苑内に一部入り込んでいた。南端は丸太町通の南、西端は衣棚通の西に囲まれた地にあったとみられている。この地は、上京・下京に挟まれた位置になる。 1569年に、織田信長は上洛し、2月、武衛陣第跡に、室町幕府15代将軍・足利義昭の将軍座所を造営する。義昭は、信長の武力を後ろ盾に将軍職に就いた。ルイス・フロイスは、二条城築造現場で信長と初対面している。その後も度々訪れた。造営に際して、信長は社寺より石仏・荘厳具を調達しようとし、社寺側は難色を示して第106代・正親町天皇に愁訴したという。(『日本西教史』) 1569年旧2月2日-旧4月14日の70日間(2カ月余り)の短期間で工事は行われた。また、旧2月27日に初鍬が行われ、旧4月16日に義昭が入城したという。義輝の城跡を中心に堀の拡張工事を行っている。(『信長公記』)。390m四方(東西366m/400m?、南北388m/400m)の敷地に築城された。信長自身が普請総奉行として工事の陣頭指揮を執った。大工奉行には村井民部(貞勝)・島(嶋)田所之助が命じられる。連日、尾張など14諸国より集められた15000人-25000人の人役が建設に従事し、鍛冶・番匠・杣人も動員された。 建築資材・調度品は、法華宗本山・本国寺から調達されたという。堀の石垣構築には、洛中・洛外の寺院に供出させた石材を用いる。石仏・石像・五輪塔、さらに庭石・石灯籠・板碑なども再利用されたという。(イエズス会宣教師でポルトガル人・ルイス・フロイス『日本史』、1584-1593)。信長は、石仏の首に縄を付けて運び、人々を震撼させたという。なお、1569年にフロイスは二条城築造現場で信長と初対面している。その後も度々訪れた。 平城は二重の堀(濠)で囲まれ、3つの入口があり吊り上げ橋が架けられていた。見張り所・砦も置かれた。西に櫓門が開き、南西・東に石垣の張り出し部が設けられていた。西南隅には三重櫓が建ち、天守を持つ強固な城だったとみられる。(『言継卿記』)。堀には水鳥が放たれ、堀の内川に中庭もあったという。 高い石垣を持ち、屋根瓦は金箔瓦を用い、内部は金銀が散りばめられていた。庭には泉水・遣水・築山が造られていたという。(『日本史』)。サクラが植えられた桜馬場があり、名木・名石も集められた。銀閣寺の「九山八海」も運び込まれている。細川藤賢の邸にあった「藤戸石」は、石を綾錦で包まれ、様々な花で飾りたて大繩を付けて引かせた。信長自ら指揮し、笛・太鼓で囃子たて音頭を取って運こんだ。城外には諸侯の屋敷が建ち並んでいた。 その後、信長と義昭の関係は悪化し、信長は義昭を追放する。1573年に、義昭は二条城で挙兵し立て籠もり、信長は反攻した。上京は義昭を支持し、下京は信長に服従した。信長は、上京を焼き払い二条城を包囲する。その後、「和解」により義昭は城を去り、廃城になる。(『言継卿記』)。同年、室町幕府は滅んだ。義昭の抵抗・亡命政権はその後も続いた。 1576年に城の破却が始まり、樹木・石垣が抜き取られ、1カ月で堀も埋め戻された。1580年に、信長により押小路室町に、第106代・正親町天皇の第1皇子・東宮誠仁(さねひと)親王(1552-1586)の居館、新御所が造営され献上された。この際に、旧二条城は解体され、新御所の建築用材に再利用されたともいう。 ◆発掘調査 ◈現代、1974年以来の地下鉄工事に伴う発掘調査により、旧二条城は内堀・外堀の二重の石垣により囲まれた本格的な城郭であることが分かった。 城域は、外堀北辺(烏丸出水交差点北)、内堀北辺(烏丸通下立売交差点北付近)、内堀南辺(烏丸通椹木町交差点付近)、外堀南辺(烏丸丸太町通交差点北付近)になる。 二重堀であり、義輝時代の旧城の堀を一旦埋め戻し、その上に堀幅を拡張した新たな堀が築かれたとみられている。南北の外堀間390m、内堀間160m、東西外堀間の推定は150m、堀幅8m、東西堀の食い違いは2mあった。出水通付近に北外堀があり出入口があった。中央に陸橋(土橋、幅5m)が架かり、下に石組の暗渠が見つかっている。橋の側面・堀対岸には石垣が築かれていた。 北内堀は東西方向の下立売通付近にあり、外側の堀肩に土羽(どは、小規模な斜面の土堤)の犬走り(法面と水平面との交線・側溝との間の部分)があった。内郭側犬走り・内側塁線には石垣が築かれていた。 南内堀は東西方向の椹木(さわらぎ)通付近にあり大規模だった。堀底から畔(あぜ)が見つかっている。内外犬走りは土羽、犬走り上部は石垣が築造され、石垣下部には胴木(丸太)が敷かれていた。堀の最大幅27m、水深3m以上?。 南外堀は、東西方向の丸太町通付近にあった。内側に石垣を築いた。堀幅7m。 なお、現在の京都御苑の南西付近、東の一部は御苑内に入っていた。堀中より斬首されたとみられる頭蓋骨も見つかっている。左頬骨は2度切断されていた。石造物は348点あった。石積みの工法は、野面積みの石の長辺を奥に向けた牛蒡積みを用いていた。 ◈現代、2016年の古代文化調査会の発掘調査により、外堀と内堀の間、城郭の南西に新たな素掘りの堀跡が発見された。堀は防御のために三重に掘られていたともいう。安土・桃山時代、1573年に、信長と対立した義昭が、二条城に立て籠った際の堀跡とみられる。フロイスが記述した「三つの堀」の跡ともいう。 堀の長さ8m、堀幅最大7m、深さ3.4m。 ◆旧二条城遺構 旧二条城遺構は、現地保存(烏丸椹木町の石垣)、二条城内(下立売付近の石垣)、京都御苑内(丸太町通付近の石垣)、京都市洛西竹林公園(石造物、石垣として使用)に保存されている。これらの出土物は、1983年に京都市指定有形文化財(考古資料)に指定された。 ◈ 現・二条城内に復元された「旧二条城の石垣」は、烏丸下立売から出土した石材の一部により復元された。 出土時は、出水通付近に出入口があり、北面し東西方向に走り、東南角へ屈折していた。石組が上下二段に分かれ、間に犬走り部分が造られていた。堀内には崩れた石材が落ち込んでいた。石垣断面は、石仏が上向きに積まれていた。 復元されたものは、90度回転させ、南北方向に再現されている。なお、旧二条城と現・二条城に、名称以外の関連はない。 ◈ 京都御苑内に復元された「推定旧二条城の復元石垣」は、京都御苑椹木口を入った北側にある。 旧二条城の敷地の一部は、御苑内の南西地域にかかっていたとみられている。京都市地下鉄烏丸線の工事(1975-1978)に伴う発掘調査により、丸太町北付近から発見された。かつて南面していたのを、90度回転させ、東西方向に復元されている。 ◆複数の「二条城」 二条城(旧二条城)と呼ばれる居城・御所は複数存在した。 ◈現在地付近には、「二条城」「武家御城(ぶけ-ごじょう)」があったとみられている。室町幕府第13代将軍・足利義輝の居城であり、後に織田信長が築城し室町幕府第15代将軍・足利義昭の居城になった。 ◈織田信長が築城したもう一つの「二条新御所(二条御所、二条御新造、二条殿)」がある。本能寺の変に際して、織田信忠が立籠もった。 ◈羽柴秀吉が聚楽第完成まで使った「二条第(妙顕寺城)」があった。 ◈徳川家康が築城し現存する「二条城(元離宮二条城)」などがある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『遺跡から見た京都の歴史』、『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『つちの中の京都2』、『掘り出された京都』、『織豊系城郭とは何か-その成果と課題』、『京のキリシタン史跡を巡る 風は都から』、『京都まちかど遺産めぐり』、『京都事典』、『京都時代MAP 安土桃山編』、『京都・観光文化 時代MAP』、『歴代天皇125代総覧』、『京 no.55』、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|