|

|

|

| 宝積寺 (宝寺) (京都府大山崎町) Hoshaku-ji Temple |

|

| 宝積寺 | 宝積寺 |

|

|

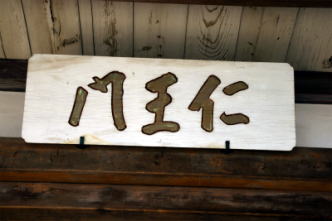

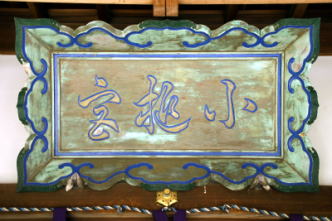

仁王門  仁王門  木造金剛力士、阿形(那羅延金剛力士)  吽形(密迹金剛力士)  本堂    本堂左横にある小槌宮(大黒天神)  小槌宮  小槌宮    三重塔(重文)  弁才天堂   【参照】近くにある山崎院跡  【参照】天王山にある禁門の変十七烈士の墓 |

大山崎の宝積寺(ほうしゃく-じ)は、天王山(270m)南麓の中腹にある。 第43代・聖武天皇の夢枕に立った竜神がもたらしたという寺宝の打出と小槌の伝承により、「宝寺(たから-でら)」、「宝山寺大黒天宝寺」とも呼ばれた。山号は、古くは補陀洛山(ふだらく-せん)、天王山、江戸時代以降は銭原山(ぜにはら-ざん)とも称された。 真言宗智山派。本尊は十一面観音。 宝寺とも称されることから、福財、金運の信仰がある。 大黒天は、京都六大黒天霊場(京の大黒さんめぐり)の1番。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 奈良時代、724年/727年/神亀年間(724-729)、第45代・聖武天皇の勅命を受けた行基による開基という。また、行基が建立した山崎院(731)の後身ともいう。(縁起) 平安時代、858年、第55代・文徳天皇が御物を奉納し、宝積寺に改めた。 長徳年間(995-999)、寂昭(寂照)が中興したという。天台宗になる。 1003年、寂照が渡宋に際して、山崎宝寺で母のために法華八講を修したという。(『続本朝往生伝』) 1202年、歌人・藤原定家が宝寺を訪れ、沐浴し住僧と語った。(『明月記』) 1206年、定家が宝寺を訪れ沐浴し住僧と語る。(『明月記』) 中世(鎌倉時代-室町時代)、12の子院を有した。 鎌倉時代、1232年、焼失した。 1238年、太政大臣・西園寺公経が承久の乱後に祈祷を命じた。その後、孫・女房三位が大山崎西谷の一所を寄進した。 1257年、長者らにより長者尾が寄進された。 1389年/1388年、北朝第6代・歴代第100代・後小松天皇の定額寺になる。真言宗に改めた。 室町時代、1519年、有力住人・松田宗誠らにより鐘が再興される。(梵鐘銘) 1551年、有力住人・井尻氏(慧集喝食)が本堂軒柱を寄進した。(寄進状) 安土・桃山時代、1579年、織田信長が滞在し、石清水八幡宮修造の指揮をする。 1582年、天王山は羽柴秀吉と明智光秀が戦った山崎の合戦の舞台になる。秀吉はこの地に山崎城を築き、寺は取り込まれ財寺城(たからでらじょう、宝寺城)とも呼ばれた。その後、秀吉は所領を安堵している。 江戸時代、八幡宮の社僧として西観音寺とともに社役を勤めた。 1605年、豊臣家により本堂が改修される。 江戸時代末期、1864年、禁門の変で、尊皇攘夷派の真木和泉守ら、十七烈士の陣地が敷かれている。住持・丹元は長州に加担したとして捕らえられ、寺領を没収され3寺を焼かれる。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、以後荒廃した。寺領の天王山も分割された。 1872年、4院3坊は無量院の1院に合併された。 ◆行基 飛鳥時代-奈良時代の僧・行基(ぎょうき/ぎょうぎ、668/667-749)。男性。百済系の渡来人・高志(こし)氏。河内国(大阪府)の生まれ。父・高志才智、母・蜂田古爾比売。681年/682年、出家、官大寺で法相宗などを学ぶ。691年、高宮寺で具足戒を受けた。畿内に道場、寺を建立し、溜池、溝・堀、架橋、困窮者の布施屋建設などの社会事業を行う。704年、生家を家原寺とし住した。717年、民衆煽動と僧尼令に反した寺外活動の咎で、詔により弾圧を受ける。731年、弾圧を解かれた。732年、河内国狭山下池の築造に関わる。734年、東大寺大仏建立の詔が発布、勧進の任を務めた。736年、インド出身の僧・菩提僊那一行来日に際し太宰府で迎えた。738年、朝廷より行基大徳の称号が授与される。740年以降、東大寺大仏建立に協力する。741年、聖武天皇と恭仁京郊外の泉橋院で会見した。743年、東大寺大仏造営の勧進になった。745年、朝廷より日本初の大僧正位を授けられる。菅原寺(喜光寺)で亡くなる。地図の行基図を作成したという。東大寺「四聖」の一人。 80/82歳。 ◆寂照 平安時代中期の僧・寂照(じゃくしょう、964?-1034)。男性。寂昭、俗名は大江定基おおえのさだもと)、通称は三河入道、円通(えんづう)大師。京都の生まれ。父・参議・大江斉光(ただみつ)の3男。天台宗、真言宗を修めた。文章博士になり、三河守になる。妻の死にあい、988年、出家したという。その後、東山如意輪寺に入り、寂心(慶滋保胤)に師事し、比叡山の源信に、醍醐寺の仁海に密教を学んだ。988年頃、五台山(清涼山)巡礼のために入宋をたびたび朝廷に願い出た。寂心没後、1002年、入宋の公許を得た。1003年、入宋し明州に到着した。源信は「台州疑問二十七条』を託し、四明知礼に解答を求めた。帰国を留められ、呉門寺(ごもんじ)に住した。1004年、真宗皇帝に謁し、紫衣、円通大師の号を賜る。在宋31年に及び、帰国することなく杭州で没した。72歳?。 詩歌に優れ、『本朝文粋』『後拾遺和歌集』『新古今和歌集』などに収められている。宋滞在中に藤原道長らと書状を交わした。 ◆院範 鎌倉時代前期の仏師・院範(いんぱん、?-?)。詳細不明。男性。院尊(1120-1198)の子/弟子/院実の弟子ともいう。七条大宮仏所の院派仏師になる。1194年、院尊に従い、東大寺大仏の光背の制作に従事した。1213年、法勝寺九重塔造仏の功を院実から譲られ、法印になる。1233年、院雲とともに京都・宝積寺の十一面観音像を造立した。 ◆真木和泉 江戸時代後期の志士・真木和泉(まき-やすおみ、1813-1864)。男性。名は保臣(やすおみ)、字は興公、定民、号は紫灘、変名は浜忠太郎、通称は和泉など多い。筑後国(福岡県)久留米の生まれ。父・水天宮祀官・真木旋臣(としおみ)の長男。1823年、家督相続した。久留米藩中小姓格、水天宮祀官になる。1832年、従五位下に叙される。1844年、江戸に出て、水戸学の会沢安(正志斎)、安井息軒らと親交した。天保学連の中心になり改革を企てる。1852年、久留米藩政改革は失敗し弟の家に幽閉される。(嘉永の獄)。1861年、『義挙三策』を著し王政復古を説く。1862年、脱藩し鹿児島から上洛し尊王攘夷、討幕運動に関わる。寺田屋事件に連座し、久留米藩で10年間謹慎、幽閉される。1863年、朝命により赦免された。再び、保守佐幕派により拘禁され、釈放後に上京する。学習院御用掛になり、「五事建策」を朝廷に提出し攘夷親征を進言した。公卿・三条実美の信任を得て、大和行幸、討幕挙兵を画策した。8月18日の政変で七卿に従い長州に下る。(七卿落)。1864年、京都御所での禁門の変で、浪士隊清側義軍の総管として長州軍に参加する。堺町御門への進軍中、福井藩兵などに敗れ天王山に退却した。同志と自刃した。著『大夢記』『義挙和文』。52歳。 ◆仏像・木像など ◈本尊の木造「十一面観世音菩薩立像」(重文)(181.8/182㎝)は、鎌倉時代中期、1233年に、七条大宮仏所の院派仏師・法印院範、法橋院雲らの作による。寺僧数人の発願による。(胎内文書)。平安時代前期、858年には、山崎橋の架橋の際に、本尊は老翁に化し指導したとの伝承がある。 全身に金箔が残る。小顔にまとめられ、表情は円やかな表現になっている。頭上に小化仏を載せる。肩はやや張り、腰はわずかに左に曲げる。肩・腕からは2本の本の天衣をかける。膝前衣文はY字形に交差する。腰部膝丈の衣などに古式が見られ、前代の本尊を模したとも見られている。左手に蓮を挿した水瓶を持つ。光背には、唐草の文様の間に観音三十三身を彫る。近年の修復時に胎内に納められていた摺仏、造立結縁奉加帳、結縁交名帳が発見された。 木造、寄木造、等身皆金色、漆箔、玉眼入。 ◈閻魔堂の木造「閻魔王(えんまおう)坐像」(160㎝)(重文)は鎌倉時代前期作になる。これらの地獄信仰に基づく閻魔大王、眷属・五尊像は、かつて西観音寺(大阪府島本町)にあった。近代に入り廃寺になり、椎尾神社に改められ当寺に遷された。 閻魔王の冠は上に開き、両眼を見開き、大きく口を開く。上半身に重量感があり肩を怒らせている。 彩色。 ⋄五尊の一つ木造「司命(しめい)坐像」(重文)は、閻魔王の眷属である五道大神(ごどう-だいじん/五道転輪王とも)ともいう。坐像は、両眼を見開き怒り、頭に山状の冠を戴く。尋問しており、右手に筆を取り、左手に持った策子帳に書き入れている。前には予備の筆が立つ。閻魔王と同じ工匠作とみられ、同じ彫刻表現が施されている。 ⋄木造「司録(しろく)坐像」(重文)は、太山府君(たいざん-ぶくん、泰山王)がふさわしいともいう。閻魔王に準じた服装をしており、右手に筆、本来は左手に檀拏幢(だんだどう、人頭杖[じんず-じょう])を持つ。現在は経巻を持っている。 ⋄木造「倶生神(ぐしょうじん)半跏像」(重文)は、鎌倉時代作であり、本来は閻魔王の眷属の司録ではないかと見られている。唐時代の役人が着用した行務服をまとい、ぼく頭を被る。床几に毛皮を敷き右足を垂下して坐る。鋭い目つきで巻物を開いて読み上げる。 *ぼく頭(ぼくとう)の「ぼく」は、「巾+菐」。 ⋄木造「闇黒童子(あんこくどうし)半跏像」(重文) は、鎌倉時代作であり、司命とも見られている。行務服を着て右手に筆、左手に木簡を持ち、木簡を睨んでいる。床几に毛皮を敷き左足を垂下して坐る。 ◈「板絵着色神像」4面(重文)は、鎌倉時代後期、「弘安九年(1286年)」銘のがある。かつて十九所明神社に祀られていた。表に極彩色の神像、裏面に神号、願主、墨書銘がある。京都国立博物館寄託。 ◈三重塔の須弥檀上に「大日如来坐像」を安置する。 ◈鎌倉時代の「不動明王立像」、鎌倉時代の「行基菩薩坐像」、室町時代の「弘法大師坐像」、江戸時代の「厩戸王(聖徳太子)立像」、「千手観音立像」など。 ◈本尊脇侍の「毘沙門天立像」、「千手観音菩薩立像」。 ◈仁王門に木造、阿形「金剛力士立像」(重文)、吽形『密迹金剛力士立像」(重文)を安置する。鎌倉時代作という。室町時代前期、1421年に、山崎の油上人・道順が補修したという。 寄木造、彩色。 ◈「真木和泉守」の木像がある。 ◈本尊・十一面観世音菩薩前に聖武天皇の尊牌が祀られている。 ◆打出の小槌・大黒天 本堂の本尊左に小槌宮(こづち-の-みや)があり、大黒天像(80cm)が安置されている。奈良時代、723年に竜神が唐よりもたらしたという「打出」(50cm)、「小槌」(30cm)が祀られている。小槌は福が授けられるという。男性は左の手で、女性は右の手で叩く。 伝承がある。奈良時代、723年、第42代・文武天皇第1皇子・首皇子(おびとのみこ、後の第43代・聖武天皇)の夢枕に竜神が立った。竜神は小槌を出して、「左の掌を打てば、はかりしれない果報が授かる」といい、天へ舞い上がった。皇子が目を覚ますと、枕元に小槌が置かれていた。皇子は小槌で掌を打ち、724年、75日目に即位することがかなう。後に、皇子は竜神を信じ、恵方・乾(北西)の方角の山崎に、小槌を奉納し、宝積寺が建立されたという。(藤原定家『明月記』)。 ◆建築 仁王門、鐘楼、不動堂、書院、庫裡、客殿、三重塔、集会所、閻魔堂、本堂、鎮守社などが建つ。 ◈「仁王門」は、 安土・桃山時代に建立された。三間一戸、八脚門、単層、切妻造。 ◈「本堂」は、江戸時代前期、1606年に改築された。向拝、妻飾に安土・桃山時代の彫刻が施されている。入母屋造、本瓦葺。 ◈「三重塔」(重文)は、安土・桃山時代、1584年(1604年とも)に建立された。一層目は豊臣期の大坂城と同じ瓦(同笵瓦)が使われているという。豊臣秀吉が山崎の合戦で勝利した記念に建立したとされ、「一夜の塔(豊公一夜の塔)」と呼ばれた。相輪の先端、水煙内側の唐草模様が変形している。朱塗り、総円柱、方3間、本瓦葺、高さ19.5m。 ◆山崎院 奈良時代、725年、行基は山崎を訪れ、淀川に八幡へ渡る山崎橋を架けた。 731年、行基により山崎院が創建されている。院は橋を管理する橋寺、道場になった。 ◆山崎の合戦 安土・桃山時代、1582年6月1日、明智光秀(1528-1582)の1万3000の軍勢は、亀山城より老ノ坂へ向かい、洛中・本能寺の織田信長を襲った。信長は自刃し、二条御所の信忠も自滅する。 本能寺の変後、13日、光秀は中国地方から引き返した豊臣秀吉との山崎の合戦に敗れ、勝竜寺城に逃れた。さらに坂本に落ち延びる途中の小栗栖で、深夜、百姓の襲撃により負傷、自刃したという。 宝積寺の境内にある三重塔は、戦の勝利祝いに、秀吉が一夜にして建てたという伝承がある。また、本堂前の「秀吉の出世石」は、秀吉が坐して天下統一を志したものという。 ◆蛤御門の変 江戸時代後期、1864年7月19日(旧暦)、蛤御門の変(禁門の変)が起きる。1864年6月5日、池田屋事件後、長州藩では会津藩、薩摩藩への報復の声が高まる。7月19日、長州藩福原越後の一隊は藤森で、国司信濃の一隊は、京都御所の会津、薩摩藩兵と戦闘を開始した。長州藩は完敗し、遊撃隊・来島又兵衛は討死、首謀・久坂玄瑞は御所内鷹司邸で自刃した。また、長州勢は山崎の本陣・宝積寺に退却、天王山に布陣していた首謀の神官・真木和泉ら一隊17人は、天王山に立て籠もる。新撰組の近藤勇、永倉新八、会津藩兵は山に迫り、真木の一隊は反攻したものの攻められ自爆、自刃した。遺体は敵の手に落ちないように、自ら火を放ち焼かれたという。 土方歳三らは麓の街道を固めた。長州藩が落ち延びる際に藩邸などに火を放ったことから、京中は「どんどん焼け」という大火に見舞われる。以後、朝敵になった長州藩に対して、二次の征長令が出された。 真木和泉ら17人の遺骸は、当初、宝積寺三重塔前に葬られた。墓石には「長州賊徒の墓」と記される。だが、参詣者が絶えることはなく、人々は「残念さんと」呼んだという。幕府は怒り、墓は暴かれ遺骸は竹藪に捨てられた。 維新後、新政府はこれを改葬し、現在地の天王山内に「十七烈士墓の墓」が建てられた。 ◆文化財 ◈本尊手前に第45代・聖武天皇の名が刻まれた御尊牌が祀られている。 ◈江戸時代前期、慶長九年(1604年)刻銘の「慶長瓦」がある。慶長大地震の被災後、補修したともいう。 ◆待宵の鐘 「待宵の鐘(まちよいのかね)」は鐘楼に吊り下げられている。室町時代作であり、「永正十六年(1519年)」の銘がある。有力住人・松田宗誠らにより再興されたという。銅鐘、口径75㎝。 待宵の鐘の名称は、歌人・待宵小侍従の「待つ宵の更け行く鐘の声聞けば帰るあしたの鶏はものかは」に因む。待宵小侍従(1121?-1202?)は、石清水八幡宮別当・清水光清の娘であり、第76代・近衛天皇皇后・多子に仕えた。晩年は男山に隠棲したという。 ◆石造物 ◈「九重の石塔」(大山崎町文化財)は、軸部に鎌倉時代、1241年の銘がある。平安時代の聖武天皇の供養(納髪)のために建てられたという。初重軸部に四方仏、基礎に脇侍2尊を梵字で刻む。 ◈三重塔前に、「六角形石燈籠」2基が立つ。安土・桃山時代、1584年の銘がある。 ◆京都六大黒天霊場 大黒天は、京都六大黒天霊場(京の大黒さんめぐり)の1番になる。1989年より真言宗各派の6寺により始まった。 ◆修行体験・宿坊 宿坊があり、宿泊できる。昼食を頂くことができる。 写経、法話、お勤めができる。節分に鬼役を体験できる。 ◆祭礼 「追儺式(鬼くすべ)」(4月18日)は、行基が勅命により、悪疫退散を祈願したのを始まりとするという。宮中の追儺式に起源はあるともいう。 本堂内で加持祈祷を行い、閉じられた堂内で松葉を燻す。3匹の悪鬼がこの煙により追われることで災厄を払う。鴨居には青竹に挟んだ鏡餅72個が吊り下げられている。餅は鬼を映し、自らの姿を見た鬼らは恐怖退散するという。これが鏡餅の始まりともいう。 ◆年間行事 正月祭(1月1日-15日)、追儺式(鬼くすべ)(4月18日)、大黒天祭(11月23日)。 *年間行事の中止、日時変更、拝観時間変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 下』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『京都おとくに歴史を歩く』、『京都の仏像』、『京都仏像を訪ねる旅』、『京都傑作美仏大全』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『京都の寺社505を歩く 下』、『日本の美をめぐる 48 地蔵草紙と飢餓草紙』、『水無瀬神宮と周辺の史跡』、『幕末京都 新選組と龍馬たち』、『新選組と幕末の京都』、『日本の名僧』、『京都隠れた史跡100選』、『京の福神めぐり』、『週刊 京都を歩く 41 伏見・大山崎』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|