|

|

|

| 明治天皇 伏見桃山陵 (京都市伏見区) Imperial mausoleum of Emperor Meiji |

|

| 明治天皇 伏見桃山陵 | 明治天皇 伏見桃山陵 |

|

|

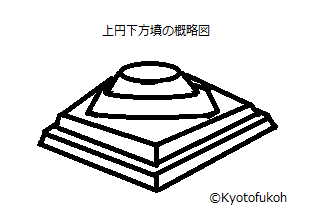

参拝道  「明治天皇陵 昭憲皇太后陵」の石碑  明治天皇陵 明治天皇陵   上円下方墳 上円下方墳  陵墓、側面より  陵墓の南方向の眺望   参道、伏見城に石垣に使用されていたという石材群。  昭憲皇太后陵 伏見桃山東陵への参拝道 |

明治天皇陵(めいじ-てんのう-りょう)は、伏見山の旧伏見城本丸跡にある。「伏見桃山陵(ふしみの-ももやまの-みささぎ)」、「桃山御陵」とも呼ばれている。陵墓周辺一帯には、「桃山陵周辺古墳群」と呼ばれる古墳時代後期の古墳が遺されている。 陵墓は、桓武天皇陵の南西に位置し、千年の時を経て、平安京を建都した第50代・天皇と、終焉させた第122代・天皇の二つの陵は近接して造営された。 明治天皇陵の東、名護屋丸跡には、明治天皇皇太后・昭憲皇太后(1849-1914)の「桃山東陵」がある。 ◆歴史年表 近代、1912年、7月30日(実際には7月29日)、第122代・明治天皇が皇居で亡くなる。遺命により現在地(伏見桃山)に葬られることになる。(『明治天皇記』) 1912年、8月6日、陵所を選定した。8月19日、地鎮祭が行われる。9月11日、陵墓工事が終わる。 1912年、9月13日、大喪(天皇の葬儀)は東京青山の練兵所(現在の明治神宮外苑)の葬場殿で執り行われた。儀式は以降の先例になる。 1912年、9月14日、天皇の遺骸(尊骸)は列車・霊柩車両により、青山の仮停車場より京都に向かう。 9月15日、遺骸は八瀬童子104人の輿丁(よちょう)に担われ、未明に御陵に遷され葬られる。伏見桃山陵の陵号に定められた。 現代、2009年、2月20日、宮内庁の許可を得た日本考古学協会により御陵の本格的な見学調査が行われた。 ◆明治天皇 江戸時代後期-近代の第122代・明治天皇(めいじ-てんのう、1852-1912)。男性。名は睦仁。幼名は祐宮(さちのみや) 。京都・中山邸で生まれた。父・第121代・孝明天皇、母・権大納言・中山忠熊の娘・慶子(よしこ)の第2皇子。5歳まで中山家で育てられる。1860年、皇太子になり、睦仁(むつひと)と改名した。1866年、父・孝明天皇の死により、立太子を経ずに、1867年、16歳で践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)し、左大臣・関白・二条斉敬(なりゆき)が摂政になる。幕府は大政奉還、天皇は小御所会議に出席し、岩倉具視は天皇を奉じて王政復古の大号令を発布、新政府が樹立された。1868年-1869年、戊辰戦争で東征を命じ、旧幕府勢力を制した。1868年、天皇は五箇条の誓文(政府の新方針)を公布し、明治に改元する。江戸に行幸し、江戸城を東京城として改めて皇居にする。一条美子(昭憲皇太后)を皇后にした。1869年、東京遷都し、平安京は終焉する。中央集権化の版籍奉還の上表を勅許した。1870年頃より、西郷隆盛が責任者になり、宮中改革が行われた。1871年、廃藩置県を実現した。大教宣布の詔を出し、神道国教化、天皇絶対化を図る。1873年、征韓論をめぐり、勅許により西郷隆盛の朝鮮大使派遣を中止させる。1875年、漸次立憲政体を立てるとの詔書を出し政治体制改革を進める。1877年、西郷により西南戦争が勃発する。大久保利通、岩倉具視は天皇を教育する侍補(じほ)制度を作る。1881年、国会開設の時期を明示し、自由民権運動を鎮静化した。1882年、軍人勅諭で天皇の軍隊化し、天皇は大元帥として統率する。1884年以降、内閣制度創設、立憲制の諸制度を整備した。1889年、大日本帝国憲法を公布、天皇は国の元首であり、天皇大権を規定し天皇制国家の基礎を確立した。1890年、教育の根幹である教育勅語を発した。1894年-1895年、日清戦争で大本営を指導する。1902年、日英同盟を締結、1904年-1905年、日露戦争で戦争指導し、戦後、1910年、韓国併合し、満州経営を進める。1911年、幕末以来の不平等条約の条約改正を完成させ、日本は列強国に入る。1912年、亡くなる。即日、一世一元制により嘉仁(よしひと)親王(第123代・大正天皇)が践祚した。東京で没した。61歳。 地方巡行多く、神格化が進む。和歌を好み10万首の詠歌を残した。遺言により桃山陵(伏見区)に葬られた。 神霊は明治神宮(東京都)に祀られた。誕生日(11月3日)は明治節(現在の文化の日)になる。 ◆陵墓 陵墓は伏見山の旧伏見城本丸跡にある。皇室典範により、天皇陵は東京周辺にするのを原則にした。だが、天皇の遺命により京都伏見に決った。昭憲皇太后も、天皇の遺志通りに桃山に陵を造営するように命じている。用地は生前より取得され、造営も行われていたという。 陵墓は、古式に則り、第38代・天智天皇山科陵を参考にしたという。南を正面にしており、墳丘は旧天守南にあたる。「上円下方墳(じょうえん-かほうふん)」と呼ばれている。ただ、後に天智天皇陵の上部は、円形ではなく八角形であることが判明した。 最上部分は小高い山のようになっている。造営は、棺を埋葬した上で、周囲の地山を削り半球形に整えるという工法で行われた。前面は山科型(天智天皇山科陵)にされた。傾斜は緩くしてある。三段ありコンクリートで固めた。これを小豆島産の小石で覆う。なお、墳丘上面は、「さざれ石」で葺かれているともいう。下の方形部の石垣は3段あり、石は宇治川産を用いた。前面は伏見城本丸の豪跡を拡張した。正面に紋章付き御門が設けられた。外側には内玉垣を廻らしている。拝所、兆域のなどの形状は、文久の修陵後の神武天皇陵を参照している。 下方部の方形壇は一辺60m、上段の円丘部は高さ6.3mある。陵墓全体は東西127m、南北155m、面積1700坪(5619.8㎡)。 近代、1912年7月30日(実際には7月29日)、第122代・明治天皇が皇居で亡くなる。遺命により現在地(伏見桃山)に葬られることになる。(『明治天皇記』)。9月15日、遺骸は八瀬童子104人の輿丁(よちょう)に担われ、未明に御陵に遷され葬られる。伏見桃山陵の陵号に定められた。 なお、1920年に創建された明治神宮(東京都渋谷区)と伏見桃山陵は、慰霊・祭祀の場として一体化している。 ◆古墳 陵墓のある伏見山丘陵一帯には、古墳時代後期の数多くの群集墳、「桃山陵周辺古墳群」があった。削平を免れ、現在は9基のみが残されている。円墳(径10mほど)であり、内部に横穴石室がある。 ◆伏見城遺構 伏見桃山陵付近には、豊臣秀吉が築城した伏見城の内郭遺構がある。背後の丘陵地には濠、郭、天守台跡、櫓跡がある。陵は伏見山にあった旧伏見城本丸跡にあたる。陵は本丸南端の斜面を利用して築造されている。陵墓の前面は、本丸の豪跡を拡張したという。現在の拝所の位置は、増田長盛の居館、増田右衛門尉郭にあたる。 参道には、伏見城の石垣に使用されていたという巨石の石材群が遺されている。石には、石割の際に開けた箭穴(やあな)などが残る。 ◆桃山 江戸時代前期、元禄時代(1688-1703)までに、城跡地の丘陵地には桃の木が植えられた。本草学者・儒学者・貝原益軒は、伏見山には桃花が多く、吉野の桜に対比できるとした。(『京城勝覧』、1706)。その後、数千の桜木が植えられている。(『拾遺都名所図会』、1787) 一帯は「桃山(ももやま)」と呼ばれるようになる。地名についても益軒が唱導したとされる。以後、もはや存在しない城は、「桃山城」「伏見桃山城」とも呼ばれた。桃林は、醍醐の桜とならび花見の名所になる。 ◆断層 ◈桃山断層は、桃山丘陵の西麓を南北に走る。丘陵・段丘・沖積低地との境界付近の数本の断層から形成されている。断層面は湾曲している。北の銀閣寺-南禅寺断層と桃山断層は、蹴上付近で一時途絶している。一連の断層の可能性もあるという。全体の断層の長さ13km。 ◈宇治川断層は、山崎地峡部から宇治川沿いに桃山丘陵南縁に至る。東北東-西南西方向に延びている。地下では撓曲(とうきょく、地層のたわみ)帯が形成されている。さらに、勧修寺断層に繋がる可能性も指摘されている。全体の断層の長さ10km。 121 孝明天皇 (在位:1846-1866)→ 122 明治天皇 (在位:1867-1912)→ 123 大正天皇 (在位:1912-1926) *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『天皇陵を訪ねて』、『天皇陵』、『京都市の地名』、『京都大事典』、『京都事典』、『京都の地名検証』、『歴代天皇125代総覧』、『古代史研究の最前線 天皇陵』、『天皇陵 謎解き完全ガイド』、『検証 天皇陵』、『図説天皇陵』、『歴代天皇125代』、『歴代天皇年号事典』、『京都の歴史災害』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|