|

|

||||||||||

| 京都御所・京都御苑 (京都市上京区) 2 Kyoto Imperial Palace (Kyoto-gosho) |

||||||||||

| 京都御所・京都御苑 2 | 京都御所・京都御苑 2 2 | |||||||||

|

|

|||||||||

御内庭、清水焼燈籠  御常御殿   ウメ   御常御殿、下段の間、座田重就筆「高宗夢賚良弼図」  御常御殿、中段の間、鶴沢探真筆「大兎禹戒酒防微図」  御常御殿、上段の間、狩野永岳筆「尭任賢図治図」  御常御殿、中段の間、駒井孝礼筆「賀茂祭郡参図」  御常御殿、下段の間、岸誠筆「駒引図」

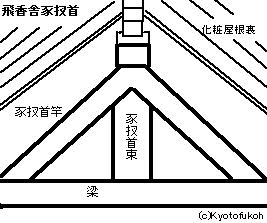

皇后宮常御殿、16世紀末からは、女御、皇后の日常生活の場として利用された。  皇后宮常御殿  皇后宮常御殿(つねごてん) 申口の間(もうしぐちのま)、南庭には紅梅、白梅が植えられている。  皇后宮常御殿  皇后常御殿前庭  飛鳥舎(ひぎょうしゃ) 、女御入内の儀式が行われた。  飛鳥舎(藤壷) 、壺には中宮、女御の、女官たちの部屋があり、内庭に藤が植えられていた。  飛鳥舎、「中庭の藤」は、白壁の向こうにある。かつて女御入内の儀式が行われていた。壺西に小ぶりの藤棚がある。  飛鳥舎、豕扠首(いのこさす)、「ハ」の字の合掌部材  玄輝(げんき) 門、女御入内の儀式に使われた。   若宮、姫宮御殿、皇子・皇女がここで生活していた。幼少の明治天皇も利用した。  若宮、姫宮御殿  男性の正装の束帯(そくたい)  女性の正装の五衣唐衣裳(いつつぎぬからぎぬも) 、江戸時代以降の俗称として十二単(じゅうにひとえ) といわれた。  板輿、静寛院宮(和宮親子内親王) が家茂没後、1869年に京都に戻った際に使用した。金具は徳川家の三つ葉葵紋となっている。  【参照】総本山仁和寺御室流  【参照】大本山大覚寺嵯峨御流  【参照】総本山御寺泉涌寺華道月輪未生流

今出川御門  清和院御門  石薬師御門  乾御門  中立売御門  蛤御門  今も残る蛤御門の弾痕、黄色く見える部分  下立売御門  堺町御門  寺町御門  大宮御所、仙洞御所  京都迎賓館、2005年に建設された。国公賓などの賓客の接遇の場となっている。  京都迎賓館  京都迎賓館  京都迎賓館    楓の紅葉  御所名物の一つの自転車道  北方向、京都御所の築地塀と奥は北山  東方向、奥は大宮御所、大文字山  「猿ヶ辻」、京都御所の北東角、鬼門にある朔平門外  「猿ヶ辻」、築地塀が入り込んでいるところに木彫りの猿が封じられている。  「猿ヶ辻」、京都御所の北東  九條邸、九條池(勺玉池)と茶室「拾翠亭(しゅうすいてい) 」、京都御苑内南   「拾翠亭」 「拾翠亭」 九條邸跡

閑院宮(かんいんのみや) 邸跡  閑院宮(かんいんのみや) 邸跡  閑院宮(かんいんのみや) 邸跡、庭園

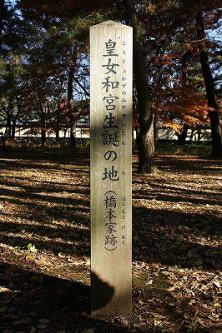

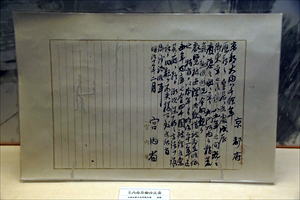

鷹司(たかつかさ) 邸跡、大宮・仙洞御所南西  桂宮(かつらのみや) 邸跡、京都御所北  土御門(つちみかど) 邸跡  西園寺邸跡、京都御所南西  有栖川邸跡、大宮御所・仙洞御所の西  一條邸跡、京都御所の西、公家一条家は、五摂家の一つ。  皇女和宮生誕の地・橋本家跡、京都御所東  近衛邸跡、京都御所の北   近衛邸跡、京都御所の北    学習院跡、京都御所東  凝華洞(ぎょうかどう) 跡、大宮仙洞御所の西  【参照】1877年頃の凝華洞跡、閑院宮邸跡収納展示館展示パネルより  枇杷殿跡、大宮・仙洞御所南西  桜町、大宮・仙洞御所南西  胎範碑  賀陽宮(かやのみや) 邸跡、京都御苑南西  博覧会会場跡、大宮・仙洞御所南西  京都御苑内に復元された「推定旧二条城の復元石垣」、京都御苑椹木門を入った北側、旧二条城の敷地の一部は、御苑内の南西地域にかかっていたとみられている。  【参照】宮都の変遷、左下に長岡京、その右上に平安京、右に大津京、その右下に保良宮、その右に紫香楽宮(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所の説明板より)  【参照】平安宮模型、中央下に朝堂院・太極殿、その右上に内裏(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所の説明板より)  【参照】大内裏復元模型(京都市平安京創生館、展示模型より)  【参照】平安時代前期の内裏内郭回廊、雨水受けの溝の遺構(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、説明板より)  【参照】平安宮内裏内郭回廊の復元模型(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵)  【参照】平安宮内裏正門(承明門)近くでの地鎮祭の遺構(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、説明板より)  【参照】平安宮内裏跡より出土した白色土器高坏、皿、椀、三足盤など(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】平安宮内裏跡より出土した白色土器高坏、皿、椀、三足盤など(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】平安宮内裏跡より出土した輪宝・橛(けつ)(京都市指定文化財)(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵)  【参照】平安宮内裏蔵人町屋の基壇・雨落ち溝の遺構(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、説明板より)  【参照】大極殿復元図(京都市平安京創生館、説明板より)  【参照】桓武天皇像(平安神宮蔵)(京都市平安京創生館、説明板より)  【参照】明治天皇(宮内省)が京都府に命じた「大内保存御沙汰書」(複製、京都府総合資料館蔵)、閑院宮邸跡収納展示館展示より

白雲神社、西園寺家跡、大宮・仙洞御所西、市杵島姫命を祀り、西園寺家の旧鎮守社。「御所の弁天さん」と親しまれている。  白雲神社  宗像神社、京都御苑南西、795年、左大臣藤原冬嗣が筑前国宗像神を勧請した。  宗像神社  厳島神社、京都御苑南東の九条家跡、九条家の鎮守社担っていた。

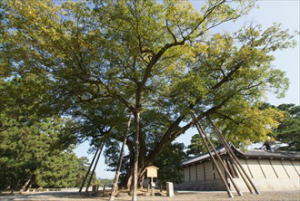

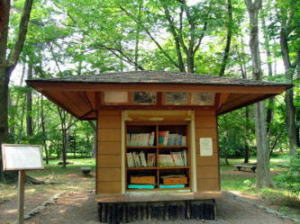

宗像神社、樹齢600年というクスノキ、この付近の森には、アオバズクが生息している。   清水谷の家の椋、京都御所の南西、樹齢300年という。     近衛邸跡、京都御所の北、「近衛の糸桜」(彼岸桜の枝垂れ形)       近衛邸跡の桜、京都御所の北  車返し桜、説明板より 車返し桜、説明板より 松林、樹齢100年以上   「桜松」「松木の桜」   梅林   桃林  モクレン         ケヤキの大木  イチョウの大木    イチョウの大木、京都御所北西     ヒガンバナ  ヒガンバナ  母と子の森、京都迎賓館北、野鳥の観察できる。  母と子の森、京都迎賓館北、森の文庫、絵本など自由に読むことができる。  母と子の森、京都迎賓館北、樹齢300年のイチョウの倒木  コオロギの里、京都迎賓館の東  トンボ池、大宮・仙洞御所南東  バッタガ原、京都迎賓館の南  【参照】御所透かしの剪定道具の長柄鋸(右)、長柄鎌、閑院宮邸跡収納展示館展示より

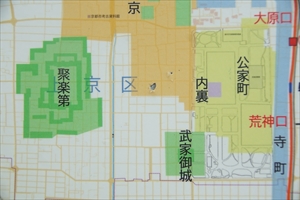

祐井(さちのい) 、京都御所北東、祐井は県井、染殿井とともに「御所三名水」の一つ。   祐井、京都御所北東、明治天皇、「故郷井」、「わが為に汲みつとききし祐の井の水は今なおなつかしきかな」   御所三名水の一つ「県(あがた)の井」、京都御所の西  染殿第跡、京都迎賓館の北東、遺構「染殿井」(そめどのい) 、清和天皇の産湯井。  京都御所内  御溝水、御所内の溝には清涼な水が張り巡らされている。  【参照】御所水道噴水試験、閑院宮邸跡収納展示館展示パネルより  出水(でみず) の小川、京都御所南西   【参照】将軍塚より見た京都御所  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた旧京都御所 、鴨二条大橋川の説明板より  安土・桃山時代の聚楽第(左)、内裏、公家町、御土居(右端の赤実線)、京都市の説明板より  【参照】昭和大礼、宮内公文書館、、閑院宮邸跡収納展示館展示パネルより

御所は葵祭(5月15日) 、時代祭(10月22日) などの出発地となる。  御所一般公開では春興殿前で舞いなどが披露される。  護王神社の亥子祭(11月1日)  140年ぶりに京都御苑内で行われた上御霊神社の神輿振り、朔平門前(2009.5.18) |

◆京都御苑の建築・史跡 京都御苑内には多くの建物、史跡などが残されている。 ◈御門 北中央に今出川御門、北西に乾御門、その南に中立売御門、蛤御門、下立売御門、椹木口門、南中央に堺町御門、北東に石薬師御門、その南に清和院御門、寺町御門がある。そのほかの7つの通路は「切り通し」と呼ばれている。 ◈蛤御門 「蛤御門(はまぐりごもん)」は京都御苑西の中央、烏丸通に面している。江戸時代前期、1675年に建てられた。以前は現在より30-40m東(北とも)よりの位置に南向きに建てられていた。近代、明治期(1868-1912)に現在地に移されたという。 かつて、正式名で「新在家(しんざいけ)御門」と呼ばれ、「開かずの門」とされていた。なお、下立売御門が開かずの門だったともいう。 江戸時代後期、1708年の宝永の大火/1788年の天明の大火で、人々を避難させるために門が開放されたことから、「焼けて口開く蛤」のたとえで蛤御門と呼ばれるようになったとされる。ただ、大火以前(1707年)より蛤御門の名称が用いられていたともいう。 1864年、門付近で、池田屋事件報復のために入洛した尊攘派の長州藩と、御所を警護していた会津、薩摩、福井、桑名藩の間で激しい戦闘になり、長州勢が敗れた。この戦い「蛤御門の変(禁門の変、元治甲子の役)」と「どんどん焼け、鉄砲焼け」により京都の大半が焼失している。今も門には戦闘時の弾痕がある。 ◈堺町御門 「堺町御門」は京都御苑南中央にある。江戸時代後期、1830年の文政の地震で大きな被害を受けた。 1863年の「八月十八日の政変(七卿落ち) 」は、幕末維新の時代、会津藩、薩摩藩などの公武合体派が、尊皇攘夷派の長州藩や過激派公家などを京都の政治の中枢から追放した宮中での権力奪取だった。薩摩藩は、会津藩、尊攘派に反感を持つ孝明天皇、公武合体派の公家と連携し、朝廷における尊攘派の一掃を行った。三条実実ら急進派公家は鷹司家に集った。堺町御門警備の長州藩が御門に集結したが、門はすでに会津藩、薩摩藩兵で固められており、門内に入ることができなかった。公武合体派・中川宮によるクーデタは成功した。その後、長州藩兵は京都から追放され、三条実実らの公卿7人も長州に逃げ、一時的に公武合体体制になった。 1864年旧7月の禁門の変では、長州藩邸とともに堺町御門付近も出火地点だったといわれている。 ◈石薬師門 「石薬師門」は、京都御苑北東にある。江戸時代後期、1830年の文政の地震で大きな被害を受けた。脇の塀が崩れ、門も破損した。近代、1869年の東京遷都決定後、市民1000人が石この門に集まり、遷都反対の嘆願を行った。 ◈九条邸 「九条邸跡」は、京都御苑南端にある。九条池(勺玉池)と茶室「拾翠亭(しゅうすいてい) 」が残る。藤原鎌足を祖とする五摂家の一つ旧九条家屋敷内に設けられた庭園遺構になる。池の広さは7200㎡。ツツジ、夏にサルスベリの花が咲く。 池には高倉橋が架かる。近代に入り、1878年に仮橋が架けられた。1882年に現在の橋が架かる。御所の建礼門から丸太町に出るための御幸道の計画により造られた。だが、その後計画は中止になる。旧三条大橋、五条大橋の橋脚を再利用している。かつて三条小橋の擬宝珠を載せていた。現在は、新調したものを使う。長さ43m、幅3.3m。 拾翠亭は江戸時代後期の茶室で、江戸時代後期、寛政年間(1789-1800)に建立された。かつては東山を借景としていた。禁門の変でも焼失しなかった。 幕末、米総領事・ハリスの通商条約締結要請に対して、関白・九条尚忠は開国派、その向かい東隣の屋敷にあった太政大臣・鷹司政通は攘夷論を唱えて対立した。幕府と朝廷の交渉は九条尚忠邸で行われた。近代、1869年、第122代・明治天皇、左大臣・九条道孝は東京に移った。 ◈閑院宮邸跡 「閑院宮(かんいんのみや) 邸跡」は、京都御苑内西南にある。閑院宮は、江戸時代中期、1710年に第113代・東山天皇の皇子・直仁(なおひと)親王により創設された世襲の四親王家の一つになる。ほかには、伏見宮、桂宮、有栖川宮がある。1718年に宮号を閑院宮に定めた。第5代・愛仁(なるひと)親王で断絶し、近代、1872年に伏見宮邦家(くにいえ)親王の第16王子・載仁(ことひと)親王が第6代になった。1947年に皇籍離脱し、閑院姓になった。 旧閑院宮邸の場所には、かつて「第六の摂関家」「まぼろしの摂関家」といわれた松殿家があった。 閑院宮邸は宮家、公家の邸宅の中に、江戸時代中期、1716年に創建された。その後、焼失、再建が行われている。近代、1877年に宮家は東京に移る。その後、華族会館、裁判所などとして使われる。1883年から宮内省京都支庁になり新築された。現代、2006年に改修整備され、江戸時代の公家住宅遺構として一般公開されている。 築地塀に囲まれ、東門がある。邸内には、平屋書院造の主家(本御殿)、長屋門、門番所、土蔵、馬小屋などが建てられている。庭園は18世紀中頃に作庭されたものが一部復元されている。このほか収納展示室、レクチャーホールなどもある。敷地面積は9500㎡。 ◈鷹司邸跡 「鷹司(たかつかさ) 邸跡」は大宮・仙洞御所南西になる。鷹司家は五摂家の一つになる。鎌倉時代中頃に創設され、一時断絶し、江戸時代に再興され、近代に断絶している。家名は平安京の鷹司小路にあったことによる。江戸時代後期、当主が関白を務めた。1864年の禁門の変の際には、長州藩士により屋敷に火が放たれた。 ◈桂宮邸跡 「桂宮(かつらのみや) 邸跡」は京都御所北にある。桂宮は、四世襲親王家の一つ。安土・桃山時代に創設され、近代、明治期(1867-1912)に断絶した。智仁親王の別邸が桂離宮であり、本邸跡には築地塀、表門、勅使門が残され、庭園もある。御殿は、二条城本丸に移築された。 幕末、皇女和宮は、ここから江戸へ嫁いだ。 ◈土御門邸跡 「土御門(つちみかど) 邸跡」は大宮・仙洞御所北にある。公家の土御門家は、源氏系土御門家と安倍氏系土御門家がある。前者は、鎌倉時代に創設され、室町時代初頭に断絶した。 安倍氏系土御門家は、室町時代の陰陽師安倍有世の末裔になる。若狭に移住、江戸時代初期に京都に戻った。梅小路に邸宅はあった。 ここは、平安時代の公卿・藤原道長の邸宅跡で、上東門第、京極第とも呼ばれた。道長は、長女の彰子を第66代・一条天皇の中宮とし、この地は大内裏となる。平安時代後期、1008年、彰子は里さがりして、皇子(後一条天皇)を産む。次の第67代・三条天皇には、次女の妍子を入れた。だが、三条天皇とは対立し、天皇を退位に追い込む。次に、彰子の子、第68代・後一条天皇を即位させ、自らは摂政となる。さらに、後一条天皇には三女の威子を入れ、「一家立三后」といわれた。栄華の絶頂期に宴席で道長が即興で詠んだというのが、「この世をば わが世とぞ思ふ望月の かけたることもなしと思へば」になる。 ◈西園寺邸跡 「西園寺邸跡」は京都御所南西になる。西園寺家は平安時代に創設され、家名は公経が京都の別邸に建立した寺名に由来する。鎌倉時代、公経は、金閣寺の地に北山堂を建て妙音天、妙音弁財天という音楽神を祀る妙音堂を建てた。室町時代-江戸時代には琵琶の宗家として知られた。 この地には、江戸時代中期、1769年に移る。東京遷都後、近代、1878年、それまでの神仏混交の作法を改め、地名の白雲(しらくも) 村に因み白雲神社が建立された。また、邸内には、公望により、1869年に私塾立命館が創設され、1年弱で閉鎖された。 ◈有栖川邸跡 「有栖川(ありすがわ)邸跡」は、大宮御所・仙洞御所の西にある。有栖川宮は、江戸時代前期に創設された宮家で、四世襲親王家の一つ。家名は、伏見宮家の祖・栄仁親王が、有栖川とも称したことによる。近代、大正期(1912-1926)に絶家となった。 ◈一條邸跡 「一條(一条)邸跡」は京都御所の西にある。公家一条家は、五摂家の一つ。鎌倉時代に創設された。家名は、九条道家創建の一条殿に、祖の実経が受け継いで住んだことに由来する。 ◈皇女和宮生誕の地・橋本家跡 皇女和宮生誕の地・橋本家跡は京都御所東にある。和宮親子内親王(1846-1877) は、仁孝天皇の第8皇女で、121代・孝明天皇の異母妹になる。和宮は、権大納言・橋本実久の娘・典侍の経子を母とし、14年間をこの地で過ごした。有栖川宮親王との婚約を破棄され、江戸時代後期、1861年、14代将軍・徳川家茂正室として降嫁した。これは、公武合体策の一環であり、和宮が武家に降嫁した唯一の例になった。家茂死去後、落飾した。 維新後、旧江戸幕府軍勢力制圧のため、東征大総督に就いたのは有栖川宮親王だった。 ◈近衛邸跡 「近衛(このえ) 邸跡」は京都御所の北にある。いまは、近衛池が残されている。近衛家(近衞家) は、五摂家の一つで公家になる。平安時代に創立され、家名は、平安京の近衛大路に由来する。平安時代-江戸時代末期に摂政、関白を数多く輩出した。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1593)以来、近衛家の邸宅があった。現在は池泉回遊式の庭園が残されており、池に石橋が架けられている。汀、中島護岸に安土・桃山時代の石組みがみられる。 「近衛の糸桜」(彼岸桜の枝垂れ形) の由来に因み、春の頃は枝垂桜の名所になっている。「昔より 名には聞けども 今日みれば むべめかれせぬ 糸桜かな」、孝明天皇。 タバコの名称としては最も古い「花山タバコ」と近衛家は関係がある。江戸時代前期、1605年、島津家は入手したタバコの種子を親戚筋の近衛家に贈った。近衛家は、山科の花山にタバコを植栽し「花山タバコ」と呼ばれる。その後、タバコ葉の栽培は、丹波、大和、摂津にも広がった。 ◈学習院跡 「学習院跡」は京都御所東にある。江戸時代、第119代・光格天皇は、公家の教育に取り組む。江戸時代後期、1840年に牧野忠雅は京都所司代に就任し、天保改革令を行う。光格天皇の発議に基づいて、公卿のための学問所創設を決定した。1846年に講堂が竣工した。1847年3月、御所、建春門外の第116代・桃園天皇の母の御殿跡(開明門院跡)に「習学所」を開講した。ここでは、15歳以上-40歳以下の非職人、公家、御所の役人、その子弟など200人が毎月3回、四書五経、国学、歴史などを学んだ。 1849年、第120代・仁孝天皇の勅額(近藤忠煕筆)下賜により院号「学習院」が決まる。伝奏(学長)・三条実万、教師は儒者5人が就いた。後に和学者も加わる。主に朱子学、古学(古義学)、陽明学が教えられた。1862年、国事御用掛として高杉晋作、真木和泉守らが任じられる。その後、急進派公卿・三条実美らが集ったため、1863年の八・一八の政変後に改革された。その後、「大学寮代」、「漢学所」に改称された。近代、1869年、廃止の令が出たが、皇学所と合併になり「大学校代」になる。1870年、「京都府中学校」に改編された。1877年、東京の華族会館内に「華族学校」が開設になる。第122代・明治天皇は仁孝天皇の勅額を下賜し、現在の「学習院」の始まりになる。 ◈凝華洞跡 「凝華洞(ぎょうかどう) 跡」は、大宮仙洞御所の西、大銀杏の下にある。ここには、江戸時代、第111代・後西天皇退位後の仙洞御所があったという。幕末、1864年、禁門の変で病になった京都守護職・会津藩主松平容保は、ここを仮本陣とした。会津藩は、15ドイム/ドエム砲(口径15㎝砲)1門で、長州軍を撃退した。堺町御門付近から侵入し、鷹司邸に立て籠もっていた山崎の部隊は殲滅された。 丘の上の松の横に、東本願寺寄進の燈籠が立ち、南に池があったという。その後、近代、明治期(1867-1912)の大内保存事業でなどで、池は埋められた。燈籠は九条池畔に移され、第二次世界大戦の金属供出により、現在は台座だけが残されている。 ◈枇杷殿跡 「枇杷殿跡」は、大宮・仙洞御所南西にある。この付近に、平安時代前期、公卿・藤原基経(836-891)の枇杷殿(烏丸小路東、近衛大路北)があった。最も古い居住者は枇杷中納言といわれた藤原長良(802-856)だった。敷地は一町を有し、屈指の名邸といわれた。旧地の一部北辺は、現在の皇宮警察本部京都護衛署の敷地内になる。 枇杷殿は基経の三男・仲平に伝えられ、敷地内には宝物の蔵が建ち並んでいた。公卿・藤原道長は、大納言・藤原朝光の未亡人より邸宅を買い取る。平安時代後期、1002年以降、道長と二女・妍子(けんし、第67代・三条天皇中宮) の里邸として整備された。1006年、東宮・居貞親王(後の三条天皇)の御所になる。1009年、内裏炎上により里内裏になり、第66代・一条天皇、中宮・彰子(道長の長女)が移る。第1皇子・敦康親王も暮らした。同時期に紫式部、清少納言も活躍する。その後、三条天皇の御所に戻る。妍子、陽明門院禎子内親王も暮らした。1014年の火災により、三条天皇はこの邸で第68代・後一条天皇に譲位したという。 ◈桜町屋敷跡 「桜町屋敷跡」は大宮・仙洞御所南西にある。この地には、平安時代の歌人・随筆家で三十六歌仙のひとり、紀貫之(きのつらゆき) の邸宅、桜町の屋敷があったという。邸内には、桜が多く植えられていたことからこの名がある。 紫式部『源氏物語』の中で、末摘花の邸宅、桐壷帝の麗景殿女御とその妹・花散里の暮らした中川邸、源氏が空蝉と出合った紀伊守中川家もこの近くに想定されていた。 ◈賀陽宮邸跡 「賀陽宮(かやのみや) 邸跡」は京都御苑南西にある。ここには、伏見宮邦家(ふしみのみやくにいえ) 親王第四王子・朝彦(あさひこ) 親王(1824-1891) の屋敷があった。朝彦親王は得度し、奈良興福寺塔頭・一乗院門主、青蓮院門跡門主、天台座主を務めた。江戸時代後期、1859年の安政の大獄で「隠居永蟄居」を命じられた。公武合体派であり、八月十八日の政変を行う。その後、中川家、賀陽宮、伏見宮と変わり、久邇宮家を創設した。 賀陽宮は、明治時代中期に朝彦親王の第2王子邦憲王が、宮号を受け継いで創設した。宮号は、邸内の榧(かや) の老木に由来する。「胎範碑(いはんひ) 」にある皇族・軍人の梨本宮守正(なしもとのみやもりまさ) 王は、朝彦親王の第4王子になる。 ◈胎範碑 「胎範碑(いはんひ) 」は、京都御苑南西の宗像神社の北の丘上、楠の大木の傍らに立てられている。胎範とは「模範を残す」の意味になる。碑文によれば、久邇宮朝彦親王(1824-1891) が国事、維新事業に貢献したことを称え、没後40年の近代、1931年に、親王の邸宅跡に碑を建立したという。 江戸時代後期、1861年、皇女和宮が京都に帰った折には、旧邸に一時住んだという。雲が畑石、高さ2m、幅3m、厚さ2.5m。文字は梨本宮守正筆。 ◈博覧会会場跡 「博覧会会場跡」は大宮・仙洞御所南西になる。日本初の博覧会は、近代、1871年、西本願寺で開催され、その後、1873年、遷都後の京都振興の一環として、仙洞御所を会場とした京都博覧会が開催されている。1881年の第10回より1897年まで、仙洞御所の南の常設会場(富小路グラウンド)で開催された。お雇い外国人ドイツ人のゴットフリード・ワグネル設計による。御苑内には、一時、動物園、裁判所、画学校が置かれた。1914年以降は、岡崎の京都市勧業館に移されている。 1877年、仙洞御所前の広場では、島津製作所創業者・島津源蔵(1839-1894) の手により、人を乗せた水素ガスの気球があげられ、その高さは36mにも達した。 ◈旧二条城の復元石垣 「推定旧二条城の復元石垣」は、京都御苑南西、椹木口門を入った北側にある。城は、1569年に織田信長により築城された。旧二条城の敷地の一部は、御苑内の南西地域にかかっていたとみられている。 復元石垣は、粗割石により横積みされ、間詰されている。京都市地下鉄烏丸線工事(1975-1978) に伴う発掘調査により、丸太町北付近にから発見されたという。かつて南面していたのを90度回転させ、現在は東西方向に復元されている。石垣は、花崗岩、砂岩、頁岩、チャートがみられる。かつて墓石だった割られた地蔵尊、庭石、燈籠なども用いられている。 ◈祐井 「祐井(さちのい、祐ノ井) 」は京都御所北東にある。「御所三名水」(ほかに「県井(県の井)」、「染殿井」)の一つになる。この地は、第122代・明治天皇の生母・一位局(中山慶子)の中山忠能邸跡になる。 江戸時代後期、1853年、京都は大日照りに見舞われた。陰陽家土御門のご神託により井戸が掘られた。中山家が新たに掘った井戸は水脈にあたり、人々が使っても涸れることはなかった。第121代・孝明天皇は、前年に生れた明治天皇の幼名「祐宮(さみのみや)」に因み、祐井と命名した。 井戸は明治天皇の産湯井であり、「故郷井」とも呼ばれた。天皇の詠んだ「わが為に汲みつとききし祐の井の水は今なおなつかしきかな」(御集)、昭憲皇太后の「わが君が産湯となりし祐の井の水は千代まで涸れじとぞ思ふ」(御集)がある。 近くに明治天皇の平屋の御産屋(6畳2間)が残る。ここで天皇は4年間の養育を受けた。生母・一位局は乳の出が乏しかったため、九条家家臣・伏屋の妻・みのが御乳人(おちちびと)として乳を与えた。その後、儒者・木村縫殿之助の妻・羅伊(らい)に代わった。 井戸は白川石の井筒があり深さ12.5mある。敷地内には、近代、1877年に忠能建立の「明治天皇生誕の地」の碑(撰文は槇村正直)がある。 ◈県の井 「県の井(あがたのい)」は、京都御所の西にある。「御所三名水」の一つになる。「井戸殿」とも呼ばれていた。ここにはかつて県宮神社が祀られていた。正月に公家らは「県召しの除目(あがためしのじもく)」という人事、任官を願って神社に詣でた。外官(地方官)は栄進のために、井戸水で身を清め祈念したという。 平安時代中期の『枕草子』にも記述がある。山吹の名所としても知られ、歌枕にもなっている。 江戸時代に一条家の屋敷になり、「洛陽の名水」といわれた。井水は、一条忠香の娘・昭憲皇太后(1849-1914)の産湯に使われたという。 現代、1997年に井戸は復活した。井戸に刻まれた「縣井戸」の文字は、江戸時代、文化年間(1804-1818)の加茂保孝筆による。 ◈染殿第跡 「染殿第跡」は、京都迎賓館の北東にある。遺構「染殿井(そめどのい) 」、「清和井(せがい) 」とも呼ばれ、「御所三名水」の一つに数えられる。第56代・清和天皇の産湯井になる。 平安時代前期に摂政政治の礎を築いた藤原良房の屋敷跡、良房の娘・明子(第55代・文徳天皇皇后、清和天皇の生母)の御所「清和院」跡になる。 ◈施薬院 江戸時代に、中立売御門の北に、施薬院(やくいん)と呼ばれる屋敷があった。院使(長官)には、代々三雲氏が任じられていた。施薬院三雲が住まい、医療福祉施設として庶民・貧民にも無料で開放され治療を行い、薬を提供していた。丹波全宗(ぜんそう、1526-1600) 、秀隆(1573-1590) 、宗伯(そうはく、1576-1663) らが院使を継ぐ。幕府の信任厚く、将軍参内の際にはここで衣服を整えていた。なお、施薬院三雲環善(?-?)は、山脇東洋とともに刑死者の解剖を行っている。 近代、1868年にはこの地に御所の内病院が設置されている。 ◈車返し桜 「車返し桜(くるまがえしざくら)」は、中立売御門から御清所御門に廻る西北門にある。サトザクラの一品種であり八重咲になる。「御所御車返し(ごしょみくるまがえし)」ともいわれる。 なお、「御車返し(みくるまがえし)」は桐ヶ谷(きりがや)といわれる別品種になるという。 安土・桃山時代-江戸時代前期の第108代・後水尾天皇(1596-1680)が外出時に、桜のあまりの美しさに御車を戻させて鑑賞したというので名付けられたという。 ◈桜松 「桜松」は、京都御所の南東にある。かつて、クロマツにヤマザクラが生えており、「松木の桜」とも呼ばれていた。クロマツは樹齢100年、ヤマザクラは樹齢40年という。枯れたクロマツの空洞にヤマザクラが花を咲かせた。現代、1996年に倒木したが、現在でも花を咲かせている。 ◈清水谷の家の椋 「清水谷の家の椋」は、京都御所の南西にある樹齢300年の大木をいう。ここには、かつて清水谷という公家の屋敷があった。清水谷家はかつて吉田村にあり、御所内に移る際に、吉田神社の屋根に生えていたムクノキを神木として移植したという。 江戸時代後期、1864年の蛤御門の変の際には、負傷した攘夷派の長州藩・遊撃隊総督の来島又兵衛(1817-1864)が、会津・松平容保の本陣が置かれた凝華洞に進行中に、薩摩藩兵の銃で負傷しこの木の下で自刃した。 ◈御溝水 京都御苑内の京都御所、仙洞御所、大宮御所の周辺を巡る「御溝水(みかわみず)」は、側溝の「御溝」(幅50cm)を流れている。 室町時代中期より禁裏御用水として鴨川上流より導水されていた。 近代、1912年に琵琶湖疏水から導水する御所水道に変わった。1910年に田辺朔郎が設計完成させた。導水管は蹴上より京都御苑の清和門に入る。導水管は太さ24in、水量毎秒160l、1日に1万4400tを送水していた。 現代、1992年に御所水道は閉鎖され、現在は井戸水を汲上げて循環利用している。 ◈出水の小川 「出水(でみず) の小川」は、京都御所南西に流れている。現代、1992年まで御所水道が引かれていた。これは、琵琶湖疏水を三条蹴上で分水した専用水路だった。1981年、御所周りの流路「御溝水(みかわみず) 」から導水して造られたのが出水の小川になる。 御所水道の閉鎖後は、地下80mから汲み上げた井戸水を循環ろ過して使用している。子どもの水遊び場として人気があり、ホタルも飛び交うという。川底は、琵琶湖安曇川産の石で覆う。 長さ110m、深さ20cm。 ◆北極星 京都御所は平安京の北の端に位置していた。天皇は北極星にたとえられた。北の空に輝きすべての星、太陽も月も従える不動のものの象徴だった。また、中国道教で北極星を天皇大帝と呼び、天皇の語源になる。天子南面とは、天皇が北を背にし、南面した左京、右京の民すべてを支配することを意味した。京都御所内の正面に承明門、左に日華門、右に月華門が造られ、これも日月、星を司る意味を持たされた。 ◆鬼門 北東方向は鬼門とされ、鬼が出入りするとされさまざまな対処がなされた。京都御所の築地塀北東の鬼門は「猿ヶ辻」と呼ばれ、塀の隅が切り取られている。上方に日吉大社の使者で、鬼門を守るとされる木彫りの猿が祀られている。猿は烏帽子を被り御幣を肩に担ぐ。かつて悪戯をはたらいたというので、いまは金網に閉じ込められている。 さらに、京都御所清涼殿の鬼門もまた同様に切り取られ、傍に衝立「荒海障子」が立てられている。手足の長い人物が海を覗き込む絵で、鬼を封じる意味があるともいわれている。また、清涼殿裏鬼門に「鬼の間」があり、かつて鬼退治の絵が置かれていたという。 天皇の寝室である夜寝殿(よんのおどと)の北東の柱上には、「陰陽道令印」の札が貼られている。 ◆高御座 高御座(たかみくら)は、天皇の座所をいう。飛鳥時代の第42代・文武天皇(在位697-707)の頃より始まったともいう。かつて大極殿に置かれた。現在、紫宸殿に置かれている高御座、皇后の御帳台(みちょうだい) は、第123代・大正天皇以降の即位式で用いられた。 構造は「浜床(はまゆか)」といわれる黒漆塗り方形、勾欄の台に、八角床板を二段に重ね、8本の円柱が立つ。屋根の頂に鳳凰(ほうおう)が載り、多くの小鏡が飾られている。8つの屋根の隅に蕨手(わらびて)、その上にも小さな鳳凰が飾られている。棟の下に旗の形 をした玉幡(ぎょくばん)が垂れる。屋根の廻りに紫の帳が掛かる。内部は天井中央に円鏡があり、床は繧繝縁(うんげんべり/うげんべり) の畳2帖に椅子が置かれている。浜床6m四方、屋根までの高さ6.5m。 ◆お家流 平安末期頃より、天皇・公卿は、文化の担い手になった。お家流(家業)は収入源になり、公卿子女・御用商人の子弟らに教えた。 お家流としては、歌道の冷泉家・飛鳥井家・烏丸家、挿花道の園家・竹屋家・植松家、琵琶道の西園寺家・徳大寺家、蹴鞠の飛鳥井家・難波家、包丁道の四条家、陰陽道の土御門家、検校認定の久我家、相撲儀式の五条家、神官任命の吉田家などがあった。 ただ、多くの公卿は家業を持たず、慎ましい暮らしをしていたという。 ◆公家邸宅 近代、1869年まで、現在の京都御苑内には200あまりの公家の邸宅が建ち並んでいた。五摂家の近衛家、九条家、二条家、一条家、鷹司家、精華家の久我家、三条家、西園寺家、徳大寺家、花山院、大炊御門家、今出川家、広幡家、醍醐家、羽林家の四辻家、中山家、姉小路家、飛鳥井家、冷泉家、六条家、四条家、山科家、宮家の伏見宮家、桂宮家、有栖川宮家、賀陽宮家、閑院宮家などになる。これらの公家が東京移住したため、大部分の跡地は取り払われ現在は空地になっている。 旧跡として京都御苑内に残されているのは、「閑院宮家跡」(現在の環境省京都御苑管理事務所)、「桂宮家本邸跡」(宮内庁職員宿舎)、「九条家跡」(厳島神社、茶室「拾翠亭」)、「菊亭邸跡」(車返し桜)、「花山院家跡」(宗像神社)、「西園寺家跡」(白雲神社)、「一条家跡」(縣井)、「中山家跡」(祐井)などがある。 ◆禁裏御用水 近代、明治期(1867-1912)まで、鴨川上流から京都御所にいたる、多目的用水のための特別な水路「禁裏御用水」が引かれていた。 室町時代中期以降、禁裏御用水が引かれた。鴨川上流から引かれた水は、相国寺境内を通り、今出川に通じて、京都御苑内の近衛邸の池に至る。ここから二方向に分流した。一つは、京都御所の北にある朔平門の東から京都御所内に入り、宮殿の下を通り、南へ流れ出ていた。さらにもう一つは、京都築地塀周囲の御溝水として京都御所を東西に流れ、二方向から京都御所を取り囲んで南流していた。なお、安土・桃山時代の用水遺構(幅2m、深さ1m)は、相国寺境内で確認されている。 禁裏御用水は、1912年に近代的な「御所水道」が完成するまで使用された。御所水道は、疏水の水を御所内の消火栓に送る専用水路だった。蹴上の琵琶湖疏水沿いに建つ旧九条山ポンプ場(山科区)は、かつて「御所水道ポンプ室」と呼ばれていた。ポンプにより大日山山上の貯水池2個へ水を汲み上げた。池の水面海抜は113.25mあり、紫宸殿棟上との間に41.1mの落差があるため、十分な消火栓の水圧が得られた。送水管(鉄管口径600㎜)は蹴上船溜南に開閉弁があり、三条通、仁王門通、水道橋で疏水を横断し、岡崎道北上、丸太町、春日通西進、川端通北進、荒神橋手前で鴨川横断、河原町通北進、広小路西折れ、清和院御門、建春門東の弁室に至った。総延長は4.23kmあった。 ◆紫式部・源氏物語 京都御苑東部、清和院御門付近の仙洞御所も含めた南北2町に、平安時代の藤原道長の「土御門第」があったという。平安時代後期、1008年、道長娘の彰子(一条天皇中宮)は、懐妊により一条院からこの土御門邸に戻った。その時、彰子に仕えていた紫式部も同行している。彰子は敦成親王(後一条天皇)を産み、一条天皇は親王に合うため土御門邸に行幸した。土御門第内では祝いの宴が催され、藤原公任が紫式部に声をかけてきたと紫式部は記している。紫式部は、東の対と正殿の間を結ぶ渡殿の一番西寄りの局に泊まった。早朝、道長は、橋廊の南に咲いていた女郎花(おみなえし) の一枝を折らせ、式部の部屋に差し出した。式部は自らの盛りを過ぎ、起きたての顔と花の美しさを対比し、「女郎花さかりの色を見るからに露のわきける身こそしらるれ」と詠んだ。道長は「白露はわきてもおかじ女郎花心からにや色のそむらむ」と、美しくなろうとする自分の心次第により美しい色に染まると返した。(『紫式部日記』)。 1009年に一条院が焼失したため、一条天皇、彰子、紫式部らは名邸といわれた「枇杷殿」に移る。枇杷殿は道長が所有し、現在の京都御苑梅林内付近(北辺は皇宮警察本部京都護衛署内)にあったという。その後も内裏火災の際の里内裏として使われている。なお、紫式部と清少納言は、同時期に同じ御所に仕えていた。紫式部は1010年の『紫式部日記』の中で、和泉式部、赤染衛門の歌を評している。さらに、清少納言について、「したり顔にいみじうはべりける人(得意げに偉そうにしている人)」と揶揄し対抗心を燃やした。これは、清少納言の『枕草子』を踏まえている。 紫式部『源氏物語』では、御所から物語が始められる。光源氏が思いを抱く藤壺の宮は、父・桐壺帝の妻(義母) だった。当時の御所の場所は現在とは異なるが、御所は幼い光源氏と藤壺の宮の過ごした舞台になっている。また、物語中の姫君の住んだ「末摘花(すえつむはな)」「花散里(はなちるさと)」の屋敷などは、紀貫之の邸宅があったという「桜町」が題材とされたとされ、平安京左京一条四坊十二町(京都御苑富小路広場付近)にあったといわれている。 内裏は『源氏物語』第1帖「桐壺」巻より物語が始まる。 淑景舎(しげいしゃ、桐壺)には、源氏の母・桐壺更衣が住んだ。桐壺帝の寵愛を受けた。その後、病により亡くなる。その後、光源氏が住む。後に、入内した光源氏の娘・明石の姫君が住んだ。 清涼殿への渡道は、天皇が日常的に生活する清涼殿に通じている。妃は、嫉妬し、桐壺更衣、女房に嫌がらせをする。打橋(うちはし)、渡殿(わたどの)に汚物が撒かれ、馬道(めどう)に閉じ込められる。帝は清涼殿西に隣接する後涼殿に部屋替えをさせた。住んでいた更衣は怒る。 清涼殿では、桐壺帝が亡き桐壺更衣を偲ぶ。光源氏の元服、令泉帝の御前での絵合わせなどで登場する。 飛香舎(ひぎょうしゃ、藤壺)は、後に四の宮(藤壺の宮)が与えられた。桐壺帝は、亡くなった桐壺更衣を忘れられない。更衣の面影がある先帝の四の宮が入内する。後に、四の宮は帝の寵愛を受け、飛香舎を与えられた。後に、藤壺の宮と呼ばれる。 紫宸殿(ししんでん)は第8帖『花宴』巻で、花見の宴が催され左近の桜が満開を迎える。光源氏は藤壺を求め、後宮を彷徨い朧月を観る。紫宸殿は、光源氏と政敵の左大臣娘・朧月夜の密会の場にもなる。紫宸殿前庭は、第7帖『紅葉賀』巻で、懐妊した藤壺のために祝宴が催され、光源氏、頭の中将は、美しく青海波を舞う。 弘徽殿(こうきでん/こきでん)には、右大臣の娘・弘徽殿女御が住んでいた。桐壺帝は桐壺更衣を寵愛した。女御は彼女に嫉妬する。後に、女御は大后(おおきさき)になり、登華殿の妹・朧月君に殿を譲る。紫宸殿での宴で酩酊した光源氏は、藤壺に会えず弘徽殿に忍び込む。朧月夜は「朧月夜に似るものぞなき」と詠み、二人は出会い一夜を過ごす。朧月夜は東宮妃に予定されており、後に、光源氏は失脚し須磨に移ることになる。 凝華舎(ぎょうかしゃ、梅壺)は、六条御息所の娘で元斎王の秋好中宮(あきこのむちゅうぐう)が住んだ。 温明殿(うんめいでん)は、「紅葉賀」巻で、光源氏が琵琶を奏でる老女房・源典侍(げんのないしのすけ)に出会う。 北の玄輝門(げんきもん)は、玄輝門脇の宿舎として第2帖「箒木(ははきぎ)」巻に登場する。光源氏、警固の頭の中将らが女性をめぐり「雨夜の品定め」をする。左馬頭、藤式部丞も加わる。場所は、桐壺だったともいう。 第6帖「末摘花」巻では、光源氏が故常陸宮の姫君のもとに通う。現在の京都御苑富小路グランド付近ともいう。 ◆牛車 平安時代の貴族は、馬(25km/h)、牛車(5km/h)、輿、徒歩により移動した。牛車は八葉車(はちようのくるま)とも呼ばれ、竹、檜で竹のように編んだ網代車(あじろのくるま)の一種であり、男性は六位以上の大臣、公家が使用した。屋形に八葉の紋が入る。 軛(くびき)といわれる横木を牛の首に掛けて牛車を牽かせた。横木には、雨皮付け(あまかわづけ)という金具があり、雨天の際には、牛に被せる雨皮をここに取り付けた。乗り降りの際には、榻(しし)といわれる台座を用いた。後ろより乗り、降りる際には牛を外して前より降りた。平安時代の武将・木曽義仲は、上洛した際に誤り、後ろより降りたという。(『平家物語』)。牛車を停める際には榻に軛を置いた。 前面に出衣(いだしぎぬ)といわれる台が突き出ており、ここに簾との間から着物の重ね着をわずかに出して、身分、それぞれの趣向を垣間見せて競った。側面に物見(ものみ)といわれる覗き窓があり、従者との会話などの際にも利用した。 屋形内寸は幅196cm、奥行246cm、高さ190cm、車輪直径は208cm。 ◆千日回峯行 比叡山延暦寺の千日回峯行では、1000日の満行した大阿闍梨は、京都御所に土足参内し、玉体加持を行って終了する。 平安時代、第56代・清和天皇后・染殿皇后の病気平癒祈祷以来の慣わしという。相応は、急ぐあまり草履履きで宮中に参内し、加持を修したという。 現在は、天台座主、大阿闍梨、僧侶、信者など千人の行列は清和院門、宜秋門より入る。ここで結草履に履き替える。かつて、大名ですらここで木の浅沓に履き替えた。そのため、大阿闍梨の場合は土足参内といわれたという。諸太夫の間に上がる石段で、草履を脱ぎ白足袋で上がる。御所内、小御所玉座の下段の間脇座に天台座主が控える。蹲踞の姿勢の大阿闍梨は、下段の間から中段の間に進み、御簾向こうの玉座に向かい、天皇の玉体安穏、天皇家の健康を加持する。 また、比叡山に連なる横高山(767m)近くに玉体杉がある。ここに、回峯行者が唯一腰を下ろして休むことが出来る蓮台石が置かれている。行者はこの石に坐して、京都御所に向かい天下泰平、玉体の安全祈願する。 ◆馬揃え 安土・桃山時代、1581年正月、織田信長は安土城で「左義長」を催し、朝廷の要請により京都でも催すことになる。明智光秀が準備を命じられた。2月、信長は、禁裏東門外に行宮を設け、第106代・正親町天皇を招いた。権勢誇示のために、内裏東の馬場(東西1町、109m)で700騎の馬揃えを行う。 行列は、本能寺を出発し、室町小路を北上、内裏の馬場に達し、南行したとみられている。先頭は丹羽長秀が務め、連枝衆(信長の子、一族)、公家衆、越前衆が続く。最後は豪華絢爛な井手達の信長が登場した。6万の参加者があり、公家、町人など20万人の見物人が出たという。 この時、山内一豊は東国一といわれた名馬に騎乗していた。妻・千代が差し出した黄金10両の持参金で買い求めた馬だった。信長は、名馬を織田家の者が手に入れたことを喜び、一豊に200石を与えたという。 ◆黄金の茶室 安土・桃山時代、1585年旧10月に、豊臣秀吉は参内し、第106代・正親町天皇に茶を点て、金で新調した道具類を披露した。1586年旧正月には、移動式三畳台目「黄金の茶室」を御所に持ち込んだ。金の道具類で天皇に茶を献じ、公家たちにも茶室を披露した。 茶室は堺の金細工師が制作し、壁・天井・柱に金の延べ板を貼っていた。壁は、金を長さ6尺(180㎝)、幅5寸(15㎝)に延ばし雁木状にしていた。畳表面は緋色の羅紗で覆い、赤い織物を貼っていた。 茶室は、御所、紫野(大徳寺)、大坂城、北野大茶会、1592年には肥前名護屋城(佐賀県)などにも移されている。江戸時代前期、1615年に、大坂城落城により焼失したという。 ◆天明の大火 江戸時代後期、1788年の天明の大火で、亀山藩藩主・松平信道(1762-1791)は出動し防火活動を行っている。藩は幕府により京都火消役に任じられており、京都周辺の諸藩(淀・膳所・郡山・高槻・篠山)と当番制で任に当たっていた。 旧2月1日より亀山藩が当番のため、藩士が京都に向かった。途中で、京都の藩邸より火災の一報が入り藩主自らも出動した。すでに藩邸は焼失しており、朱雀村に向かった。急を要したため、町奉行への出動届出・場所伺を経ずに、独断で二条城に入り防火活動を行った。途中で風向きが変わり、信道は供回りの数人とともに騎馬で御所に駆け付けた。この時、立てられていた下馬札を紋付の羽織を覆った。本来なら下馬するところを、騎乗のままに通り抜けたという。後に、この時の信道の判断・行動は称賛され、下馬札が下賜された。(『甲子夜話』) ◆文政の大地震 江戸時代後期、1830年旧7月の京都大地震(文政の大地震) で、筑地塀、常盤殿、小御所、清凉殿、大きな被害のあった堺町御門・寺町御門、脇の塀が倒れ、門も破損した石薬師御門、大御殿、土蔵、公家衆(九条・鷹司・二条)筑地塀・屋敷など破損した。天皇は小御所庭に畳を敷き、杭を打ち幕を張り数日過ごした。 地震の原因について様々な憶測があり、御所普請に際し墓地の土を用いたためとされ、土を入れ替えたという。光格上皇が出雲大社の琵琶「谷風」を取り寄せも3年間留め置いたためともされ返上したという。(『浮世の有様』) ◆八月十八日の政変 幕末、1863年旧5月20日深夜、京都御所・猿ヶ辻付近で公武合体派の公卿・姉小路公知が何者かに暗殺された。犯人は薩摩の田中新兵衛とされ田中は自害する。事件の詳細は不明という。 旧6月17日、東山の翠紅館茶室・送陽亭に長州・桂小五郎、久留米の神官・真木和泉らが集い、天皇の大和、伊勢行幸により、その機に乗じて天皇親政の樹立、倒幕に追い込む計画を練る。これに呼応し、吉村寅太郎らの天誅組が大和国で挙兵する。だが、幕府軍の追討により壊滅した。薩摩藩は、京都守護職・松平容保、公卿・中川宮らと連携し行幸、尊攘派の挙兵計画を阻止した。さらに、長州寄りの尊攘派公卿・三条実美ら7人を追放し、公卿と長州藩は京都より長州に追われた。(「八月十八日の政変」「七卿落」) 旧8月18日の夜、長州藩は御所の堺町御門警護の任を解かれる。勅命により三条などの公卿の参内も禁じられた。御所内の門には会津、薩摩の藩兵が配置された。長州藩兵は堺町御門より入ろうとするが、睨み合いになりその後退却する。さらに、会津藩公用方の命により、壬生浪士組の芹沢鴨、近藤勇ら52人が蛤御門に詰めかけた。この時、事情を知らない会津藩3番組の兵が押し返した。芹沢が啖呵を切り決着する。浪士組は仙洞御所前、その後、御所南門の警護に就く。この夜、公家の武家伝奏は、その功により新撰組の隊名を贈る。 ◆蛤御門の変 幕末、1864年旧6月5日(新7月8日)の「池田屋事件」後、長州藩では家老・来島(木島)又兵衛、久留米の神官・真木和泉の尊攘派により、会津藩、薩摩藩、新撰組への報復の声が高まる。旧7月19日(新8月20日)、蛤御門の変(禁門の変)が起きる。 旧7月中旬、2000人の長州藩士、浪士の隊列が伏見、山崎、嵯峨の3カ所に布陣した。旧7月19日、長州藩・福原越後の一隊は、藤森で大垣・福井藩兵に敗退する。長州藩・国司信濃の一隊は、御所の会津藩兵、薩摩藩兵と戦闘を開始した。天龍寺に布陣していた遊撃隊・来島の一隊は、御所の蛤御門を攻撃し、会津藩兵、桑名藩兵、薩摩藩兵と戦闘に入る。山崎の一隊は、堺町御門付近で戦闘になる。長州隊は、一時、会津藩を破り御所内に侵入した。その後、乾御門より駆け付けた薩摩藩兵に背後を突かれた。来島は蛤御門付近で撃たれ戦死、真木和泉、首謀・久坂玄瑞の隊は、堺町御門で福井藩兵と戦闘を交える。久坂は、御所内の鷹司邸に入り、鷹司の参内にお供し、朝廷への嘆願を依頼する。だが、聞き入れられず自刃した。長州藩は鷹司邸より大砲、小銃で堺町御門を攻撃する。会津藩は九条邸より砲撃で応戦した。長州藩は敗退した。真木ら一隊17人は、天王山に逃げ延びる。その後、近藤勇らの新撰組に攻められ山中で自爆、自刃した。 鷹司邸より火の手が上った。長州藩は落ち延びる際に長州藩邸などに火を放ったことから、京中は「どんどん焼け」という大火に見舞われ、2万7513軒の家屋が焼失した。以後、朝敵になった長州藩に対して、二次の征長令が出された。 ◆幕末の京都の推移 江戸時代後期、1853年、アメリカ合衆国のペリーは浦賀に来航する。1854年、「日米和親条約」が締結され、下田、箱館が開港になる。1856年、初代領事・ハリスが着任し、1857年、13代将軍・徳川家定に謁見した。幕府は、通商条約締結のために、老中・堀田正睦を上洛させ、第121代・孝明天皇の勅許を得ようとした。だが、天皇は尊攘論者であり、多くの公卿も反対したため勅許は得られなかった。 将軍・家定に後継はなく、次期将軍候補をめぐる対立も起きた。一橋慶喜派の徳川斉昭、紀伊慶福(家茂)派の井伊直弼が拮抗する。1858年に直弼は大老になり、慶福を14代将軍に内定させ、一橋派を弾圧した。日米修好通商条約は勅許がないままに調印する。1858年-1859年、直弼は安政の大獄により尊攘派を弾圧する。1860年、直弼は桜田門外の変で暗殺された。幕府は、起死回生のために朝廷に攘夷決行と引き換えに、天皇の妹・和宮を家茂に嫁がせる「公武一体」を謀る。 京都の治安は悪化しており、尊攘派と鎮撫派の対立が激化していた。1862年、洛中で寺田屋事件が起こり、天誅が頻発したため、幕府は京都守護職を置き、会津藩主・松平容保が任じられた。1863年、家茂入洛時には、将軍家警固のために浪士隊が組織された。だが、尊攘派の清河八郎と近藤勇の対立が起こる。京都に残留した勇らは京都守護職預かりになり、新たに壬生組を組織した。 長州藩、公卿・三条実美らは、王政復古を企て幕府を揺るがす。これに対して公武合体派の会津藩、薩摩藩は、1863年に武力クーデタ「八・一八の政変」を起こした。公武合体派は巻き返しのために御所を固め、御所の堺町御門を警備していた長州藩を解任、代わりに新選組が名をもらい任に着いた。さらに、長州藩の京都からの退出、関与した公卿の謹慎を命じた。妙法院に集まった長州藩士、7人の公卿は、長州へと向かう。(「七卿落ち」)。以後、公武合体派は、新撰組、見廻組による浪士狩りを行い京都の治安強化を行う。 1864年、長州藩の武力による復権を唱える来島又兵衛、久坂玄瑞らは、御所の蛤御門、中立売御門、堺町御門などを攻め、会津藩、薩摩藩、桑名藩兵と戦闘になる。だが、長州藩は敗北する。(「蛤御門の変(禁門の変)」)。この後、洛中は3日間にわたる大火(「どんどん焼け」)になる。 ◆自然 京都御苑内には多くの樹木が植えられ史跡も多く、公園にもなっている。サルスベリで有名な九条邸跡の九条池、拾翠亭などの遺構、サクラの名所の近衛邸跡、桃林、梅林、松林、出水の小川、野鳥と触れあう母と子の森、児童公園、球技場などがある。 樹木は約5万本、ケヤキ、エノキ、ムクノキ、クスノキ、イチョウ、クロマツなどの巨木が見られる。なかには樹齢300年のエノキ、宗像神社の樹齢500年のクスノキなどもある。シイ、カシなどの常緑樹、落葉樹が見られる。これらは、鴨川の氾濫原にあった山城平野のかつての植生と、新たに植林されたものが混交している。 植物は珍しいカンサイタンポポの群落など400種が自生し、野鳥もアオバズクなど100種、このうち、23種は留鳥になる。国内希少野生動植物種のオオタカも生息している。キノコも400種が確認されている。本来は熱帯地域に分布するオオシロカラカサタケについては、気候変動の影響ともいわれている。トンボ20数種が生息するトンボ池、セミは約8種、チョウ50種などの昆虫もいる。「バッタが原」「コオロギの里」も設けられている。トンボ池では、モリアオガエルの産卵が確認されている。なお、市民グループによる苑内でのバードウォッチング教室、きのこ観察会などの自然観察会が定期的に開催されている。 ◆御苑九桜 御苑内は桜の銘木が植えられ、桜の名所として知られている。 「御苑九桜」とは、1.「近衛の糸桜」(京都御所北)、2.「車還桜」(京都御所西)、3.「出水の枝垂れ桜」(出水)、4.「出水の里桜」(出水)、5.「御衣黄」(出水)、6.「桜松(京都御所南東)、7.「上溝桜」(京都御所西)、8.「桜町の山桜」(大宮・仙洞御所南西)、9.「大島桜」(大宮・仙洞御所南西)になる。 ◆御所透かし 京都御所・京都御苑内の樹木の手入れは、自然樹形を想像させる自然風の仕立て方による。人工林と自然林の樹相を調和させる。松の手入れは伝統的な技法を用い、「長柄透かし」、「御所透かし」と呼ばれる。梅林、桃林、小松などは、樹形維持のため新芽を間引く「みどり摘み」も行う。 道具類は、特殊な「長柄鋸」により剪定を行う。4-5mの竹竿の先に鋸が付けられている。「長柄鎌」は、鎌の内と外に刃がある両刃になっており、最初に下から突き上げて枝を傷つけ、さらに引き降ろして枝を落とす。大枝は剪定鋸を用い、先が細い工夫がなされ狭い隙間にも用いることができる。ほかに、高枝剪定鋏、剪定鋏、木鋏、根切り鋏、刈込鋏なども使用する。 ◆名水 鴨川の伏流水による名水としては、「県の井戸」「染殿井」「白雲神社の井戸」などが知られている。かつて御所内に100以上の井戸があったというが、今はほとんどが失われた。 明治11(1878)年、槇村正直京都府知事は明石博高府観光課長らから気象観測の必要性についての説明を受け、観測所の設置を決定し、必要な気象器械をヨーロッパに発注しました。 ◆観象台 京都御苑内には当初、現在の京都地方気象台の前身になる観象台が置かれた。 近代、1878年に、京都府知事・槇村正直(1834-1896)は、府観光課長・明石博高(1839-1910)らから、気象観測の必要性についての説明を受けた。その後、観測所の設置を決定し、必要な気象器械をヨーロッパに発注する。 1880年1月に京都府は京都御苑内に庁舎を竣工し、10月15日に「観象台」として気象観測を開始した。1881年3月1日より、各種気象報告の門前掲示を開始する。3月21日には「京都府測候所」と改称される。1892年9月1日に、 京都で毎日、天気予報を発表し、構内に「予報信号標」を掲げるようになる。 1913年12月9日に、 現在地(中京区西ノ京笠殿町38)に移転した。1939年11月1日には、国営移管され「京都測候所」と改称している。現代、1957年9月1日に、 京都地方気象台に昇格し運輸省の外局になった。(「京都地方気象台」) ◆遺跡 ◈現代、2008年-2009年の一条邸跡の発掘調査により、排水・雨水の地下浸透のための集石遺構が発掘された。江戸時代前期では、雨落ち溝が石詰め工法で行われていた。幕末期には礎石の南側にあり、建物の北側では、漆喰塗の池から暗渠が引かれ水を落としていた。 ◈現代、1997年よりの迎賓館建設に伴う発掘調査により、平安時代-幕末までの遺構が発掘された。江戸時代前期の公家町蔵跡からは、陶磁器類が多数発見された。伊万里の家紋入り金彩椀のほか、肥前、備前、丹波、京都、信楽、美濃、中国、朝鮮王朝、ベトナム、タイからも輸入されていた。 ◆参観順路 参観は清所御門より入る。春秋の一般公開の際には宜秋門より入る。標準コースは1時間ほどかかる。 清所御門より入り南に南下する。右手に宜秋門が見える。小さな門を潜ると左手に御車寄、書院造の間の3つの部屋がある。西の桜の間には原在照筆の桜の絵があり、諸大夫の間とも呼ばれる。鶴の間(天上の間)は、所司代、公家が使う。鶴の絵は狩野永岳筆による。東端に虎の間(公卿の間)があり、岸岱筆の虎の絵がある。 新御車寄は第123代・大正天皇の即位式に際して建てられた。朱塗りに白壁の回廊が見えてくる。西に月華門が開けられている。白砂敷きの南庭、紫宸殿が見える。回廊の南に進む、右手に建礼門、左に回廊に開けられた承明門がある。門を通して紫宸殿が見える。回廊に沿い東に進むと正面に建春門がある。回廊を左に折れると右手に春輿殿がある。左手回廊に日華門が開けられている。南庭に入る。右手に紫宸殿があり、左近の桜、右近の橘が植えられている。 南庭を経て露台を潜り東庭に入る。東面して清涼殿がある。小御所、右に御池庭を見て、蹴鞠の庭、御学問所、御内庭、御常御殿、御三間を経て清所御門に戻る。 ◆文学 ◈近代、1895年10月24日に、英文学者・小説家・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン、1850-1904)は、前日から京都を訪れ、この日は大名行列・仮装行列(時代祭)を見物している。その後、大極殿の桓武天皇遺霊を参拝した。拝後、巫女が差し出したお神酒を少々頂戴し、きれいな木箱に入れられた白い盃は記念としてもらった。「こういった小さな記念のみやげものが、いかにもこの国らしい旅の喜びをあたえてくれる」と記した。(『仏の畑の落穂』) ◈川端康成(1899-1972)の『古都』(1962)に京都御所・時代祭が登場する。 ◆映画 時代劇映画「朱雀門」(監督・森一生、1957年、大映京都)では、紫宸殿で有栖川熾仁(たるひと)親王(市川雷蔵)と和の宮(若尾文子)の別れの場面で撮影が行われた。 時代劇映画「旗本退屈男 謎の南蛮太鼓」(監督・佐々木康、1959年、東映京都)の撮影された。 現代劇映画「レッツゴー!若大将」(監督・岩内克己、1967年、東宝) では、若大将(加山雄三)と澄子(星由里子)が定番の喧嘩をする。 ◆郡大根 かつて「郡大根(こおり-だいこん」)という京野菜が存在した。桂川東、西京極郡で栽培されていた。 葉は黄緑色をしており、根は一つではなく幾条かに分かれ、いずれも捻じれていた。10曲がりにもなり、径は1.5-2.5cmのものが最良とされた。肉質は柔らかく甘みは少なかった。 根を輪切りにすると切り口が、菊の紋章のように見えたという。このため、近代まで御所に献上されていた。また、昭和天皇の代まで、行幸に際しても献上された。近代、1942年頃、絶滅している。 郡大根の変種として「青味大根(あおみ だいこん) 」が現存している。根の部分は細く「く」の字形に曲がっている。上部は緑色、下方は白い。御大典、行幸の際には郡大根とともに献上されていた。民間では祝儀用に用いられた。現在は、「京の伝統野菜」として種子保存されている。 ◆野生生物 オオミゴケ(蘚類、絶滅危惧種)、ヤマトソリハゴケ(蘚類、絶滅危惧種)、ミヤマハイゴケ(蘚類、準絶滅危惧種)、アラハシラガゴケ(蘚類、絶滅危惧種)、コウライイチイゴケ(蘚類、絶滅危惧種)、ヤワラゼニゴケ(苔類、要注目種)がある。2015年現在。 ◆年間行事 京都御所春季一般公開(4月3日-4月7日頃)、京都御所秋季一般公開(10月30日-11月5日頃) 。 *日程は例年変更されています。 拾翠亭(金曜日・土曜日、葵祭・時代祭、京都御所一般公開日は公開、12月28日-2月末は非公開)。 1へ戻る *京都御苑内は通年参観できる。京都御所は普段は非公開、事前申込と春と秋に一般公開されている。仙洞御所・大宮御所の庭園(ほぼ通年)、京都迎賓館(年一回)は事前申込制による。 *年間行事・は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都の御所と離宮』、『秘蔵写真 京の御所と離宮』、『平安京散策』、『京都御所 大宮・仙洞御所』、『京都御所 仙洞御所』、『京都・美のこころ』、『京都御所』、『京都御所/伝統文化保存協会』、『写真集 京都御所1』、『京の離宮と御所』、『平安の都』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『歴代天皇125代総覧』『京の庭の巨匠たち 3 小堀遠州』『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、『京都で建築に出会う』、『別冊太陽 長谷川等伯』、『ポケットガイド1 京都御所』、『歴史家の案内する京都』、『足利義満と京都』、『新選組大事典』、『京都新選組案内』『幕末京都 新選組と龍馬たち』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『新版 京のお地蔵さん』、『北嶺のひと 比叡山・千回峰行者 内海俊照』、『増補版 京の医史跡探訪』『京都秘蔵の庭』、『京都 四季の庭園』、『古代史研究の最前線 天皇陵』、『おんなの史跡を歩く』、『京に燃えた女』、『源氏物語を歩く旅』、『紫式部と平安の都』、『京都歩きの愉しみ』、『あなたの知らない京都府の歴史』、『京都の歴史災害』、『京の伝統野菜』、『公園を通っていきませんか 京都御苑の四季』、『大学的 京都ガイド こだわりの歩き方』、『宮家の時代』、『今月の寺 昭和58年11月号』、『名城物語第2号 秀吉の城』、『上京幕末「大政奉還その前夜」』、『京都時代MAP 平安京編』、『京都時代MAP 安土桃山編』、『京 no.55』、『京都とたばこ-京都工場のあゆみ-』、『シネマの京都をたどる』、『日本映画と京都』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『京都まちかど遺産めぐり』、『掘り出された京都』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『仏の畑の落穂』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 日本庭園をゆく 7 京都御所の名庭 京都御所 仙洞御所』、『琵琶湖疏水の100年資料編』、『週刊 京都を歩く 44 京都御所周辺』、『京都の災害をめぐる』、『京都の歴史10 年表・事典』、閑院宮邸跡収納展示館、京都市平安京創生館、ウェブサイト「京都地方気象台」、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|||||||||

|

|

|||||||||

| |

||||||||||