|

|

|

| * | |

| 堀川第一橋(中立売橋) (京都市上京区) Horikawa-daiichi-kyo Bridge |

|

| 堀川第一橋(中立売橋) | 堀川第一橋(中立売橋) |

|

|

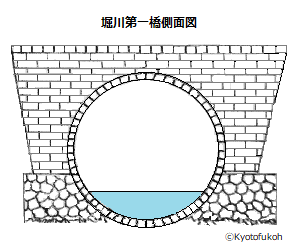

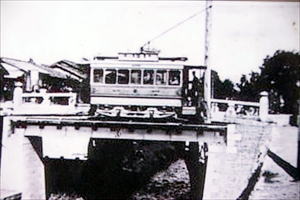

北側  西側  東側、親柱  東側  東側、車道と歩道の仕切り  高欄、菊の紋章様意匠  束柱の意匠  高欄、水準点(ベンチマーク)の「不」の印  北側  北側 北側 南側  南側  南側、石組、輪石、壁石、切込み接ぎの技法  南側、「堀川第一橋」の銘鈑  北側、「土木学会選奨土木遺産」の銘鈑  南側  南側、高欄  南側  北側、円形アーチの最下部  参考資料『旧橋梁台帳』(1924年)  【参照】明治期(1868-1912)初期の堀川第1橋(京都府立総合資料館所蔵)、京都市の説明板より  【参照】煉瓦積の市電単線時の橋台  【参照】煉瓦積の市電複線時の橋台  【参照】1959年頃の堀川を渡る市電(京都市交通局所蔵)、奥が恐らく堀川第一橋、京都市の説明板より  水道橋  水道橋(中央)  水道橋  堀川の流れ  【参照】市電堀川線(北野線)、北阪ビルディング(下京区)  【参照】市電堀川線(北野線)、北阪ビルディング(下京区) |

堀川第一橋(ほりかわ-だいいち-きょう)は、堀川の中立売通に架かる。近代に入り架設された石橋であり、架橋当初の姿がほぼ残されている。 「永久橋」として架設された道路橋であり、地元では「中立売橋(なかたちうり-ばし)」と呼ばれた。 ◆歴史年表 平安時代、正親町橋が架けられていた。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、幕府は木橋の公儀橋を架橋した。擬宝珠高欄付だった。 江戸時代、1620年、第108代・後水尾天皇中宮・徳川和子(東福門院)の入内(じゅだい、後宮の内裏参入)の際に橋を行列が通過した。 1712年、橋が記録されている。(「中立売公儀橋の修繕記録」) 1714年-1718年、中立売橋は、公儀橋洛中107の一つとして記されている。(『京都御役所向大概覚書』) 1722年以降、中立売橋は、中井家が橋普請奉行を務めたという。 1863年、橋掛町6町が橋への荷車通行禁止処置を訴える。 近代、明治期(1868-1912)、公儀橋は京都府へ引き継がれる。 1871年、堀川に架かる中立売橋、竹屋町橋、二条橋に車の通過が許可される。 1873年、6月、京都府により石橋として架け替えられ、永久橋として「堀川第一橋」と名付けられる。6月7日、京都府知事らも出席し渡初が行われた。 1895年、9月、市電の堀川線(北野線)が東堀川通に開通し、中立売線府庁前-堀川下立売-堀川中立売を結んだ。 1900年、5月、堀川線の堀川中立売-下ノ森が開業する。 1913年、橋は京都市に移管され、改修された。 現代、1955年、橋面敷石上にアスファルトが敷かれる。 1961年、8月、堀川線は廃線になる。 1989年-1990年、「中立売通コミュニティ道路事業」として、アスファルトは剥がされ、敷石が復元される。歩道が付けられた。 2012年、橋は土木学会選奨「土木遺産 」に指定された。 2017年、3月、橋は京都市指定有形文化財になる。 ◆東福門院 江戸時代前期の第108代・後水尾天皇中宮・東福門院(とうふくもんいん、1607-1678)。名は和子(かずこ/まさこ)。江戸の生まれ。父・江戸幕府2代将軍・徳川秀忠、母・御台所達子(浅井長政3女、お江与の方、崇源院、和子[まさこ])の8女。徳川家康の孫。1614年、入内が決定された。1614年-1615年、大坂の陣、1616年、家康の死、1617年、後陽成上皇(第107代)の死などで入内が延びる。1620年、幕府の婚姻による朝廷懐柔策により14歳で入内した。1623年、興子(おきこ)内親王(後の第104代・明正天皇)が誕生し、1624年、中宮になる。1627年、紫衣事件後、1629年、後水尾天皇が興子内親王に突然の譲位をし、国母(こくぼ)として東福門院の院号宣下を受けた。その後、第110代・後光明天皇、第111代・後西天皇、第112代・霊元天皇の3天皇の養母になる。72歳。 後水尾天皇天皇との関係は良好であり、2皇子5皇女を儲けた。入内は幕府と朝廷を繋ぎ、禁裏の財政を支え、徳川将軍家の権威を高めた。朝廷は幕府の統制下に置かれ、入内と同時に女御様御付役人として禁中に武士が常駐した。寛永の宮廷文化形成に貢献した。 墓所は泉涌寺内月輪陵(東山区)にある。 ◆近代以前の橋 ◈平安時代にはこの地に、「正親町(おおぎまち)橋」が架けられていた。 ◈近世(安土・桃山時代-江戸時代)に、幕府は木橋を架橋する。幕府直轄であり公金により改架・修繕を行う公儀橋だった。大坂、京都、畿内では公儀橋、江戸では御入用橋と呼ばれていた。 「中立売の橋」とも呼ばれた。江戸時代には「御成橋」といわれる。天皇の行幸路に当たり、当初は擬宝珠高欄付きで、二条城と禁裏を結ぶ道筋に架かる重要な橋として位置付けられた。橋詰には車留が設けられており、公用以外の通行は禁止されていた。 ◈江戸時代前期、1620年に徳川家康の孫・徳川和子(東福門院、1607-1678)の第108代・後水尾天皇への入内が実現した。旧5月8日に江戸を出発した徳子の行列は、20日間を費やし東海道を上り京都・二条城に到着する。旧6月18日に、二条城を発った行列は北へ進み、中立売の橋を渡り禁裏に向かった。当時の橋は一条戻橋を継承し、「戻橋」と呼ばれており、橋名が不都合として「万年橋」に改められている。ただ、新たな橋名は定着しなかった。当時の橋の長さは7間4尺(15m)、幅員4間5尺(9.4m)あった。 ◈江戸時代中期、1712年には、長さ7間4尺(13.9m)、幅4間5尺(8.7m)とある。(「中立売橋公儀橋修繕の記録」) ◆堀川第一橋 近代、明治期(1868-1912)に、旧幕府の公儀橋は京都府へ引き継がれる。1873年6月に、京都府により石橋として架け替えられた。6月7日に、京都府知事らも出席し渡初式が行われた。「堀川第一橋」と名付けられる。堀川に架設された最初の「永久橋(石橋)」だった。「鶴の橋」とも呼ばれた。下流に1874年架橋の石橋「堀川第二橋」と対になっており、第二橋は「亀の橋」と呼ばれる。 堀川第一橋は、京都府が市内の公儀橋を永久橋として架け替えており、石橋の現存最古の遺構になる。改変が少ないため、架橋当初の姿を残している。 1907年前後の近代工法による構造設計理論が導入される以前の架橋であり、主要構造は、石工の伝統技術による「永久橋」の様式になる。このため、高欄・欄干などにも和風意匠を残している。擬宝珠付き親柱は橋上中央に1本、両端部に各1本、橋間は4間に割付、束柱の下部に雷文を施している。 通水部分は真円の石造アーチであり、全国的にも数少ない。京都でも珍しい総石造になっている。かつては、堀川の水量も多く木材運搬・友禅流しなども行われていたという。真円アーチは通常、半円形が多いという。堀川の整備「堀川水辺環境整備事業」の際に、円形アーチの下半分が地中に埋められたため、現在は一見すると半円アーチのように見える。石材は、廃仏毀釈の際に、1870年に収公された方広寺大仏蓮台(東山区)石垣の石が用いられたという。壁石は「切込み接ぎ(きりこみはぎ)」技法になる。石垣の石を直方体に綺麗に整形した石により、隙間なく積む工法であり、江戸時代以降に用いられるようになった。 工事は、西詰南の親柱の銘から、山城国愛宕郡白川村・石工・内田徳左衛門、小川権三郎、堀川通下立売 森下徳次郎による。東詰北側の親柱に「京都府知事 長谷信篤/京都府参事 植村正直/建築主任 京都府一二等出仕 中村孝行」と刻まれている。長谷信篤は初代・府知事(在任1868-1875)、植村正直は2代府知事(在任1875-1881)になった。 長さ14m/13.55m、幅員 8.2m、石橋、路線名は中立売通。 1913年に、堀川第一橋は京都市に移管され、改修されている。現代、1955年に、橋面敷石上にアスファルトが敷かれる。1989年-1990年の「中立売通コミュニティ道路事業」として、アスファルトは剥がされ、敷石が復元されている。歩道が付けられた。2012年度の土木学会選奨「土木遺産 」に指定された。2017年3月に、京都市指定有形文化財になる。 ◆石造アーチ橋 近代、明治期(1868-1912)初期に、京都府により道路橋の石造アーチ橋が架け替えられている。 堀川第一橋のほかに、堀川第二橋、伏見街道第一橋、伏見街道第二橋、伏見街道第三橋、伏見街道第四橋の6基あり、いずれも伝統的な石工技術により架橋された。 ◆水準測量・石点 堀川第一橋の東詰北側の親柱下部に、標高を示す水準点(ベンチマーク)の「几号高低標」があり、「不」の字が刻されている。 近代、明治期(1868-1912)初期に、水準測量はイギリスから導入された。内務省により設置され「几号高低標」と呼ばれた。主に構築物の垂直面に「不」の字が刻されていた。全国に166カ所設置され、現存は150数カ所という。 水準点は、水路に沿い設置された。大阪湾の最低干満面(OP)を基準にした海抜を示し、四角い石に〇印が付けられていた。琵琶湖疏水工事では、四宮村北東に第1号、川端夷川北入ルまで13カ所、分線は第4トンネル北口に第1号、二脇川東まで19カ所に置かれた。水準器(トランシット)はアメリカ合衆国製の「Yレベル」(18インチ型)を用いた。望遠鏡と目盛り盤を備えた精密な測角機器だった。 琵琶湖疏水工事測量の残存する水準点は、滋賀県に2カ所、京都市に3カ所ある。「小関峠東測点」(滋賀大津市藤尾奥町)、付刻対象は単独標石のほかに、「三井寺山(長等山)山頂東測点」(滋賀大津市園城寺町)の単独標石、 橋端石として京都市内に「堀川第一橋親柱」(上京区堀川中立売)、「伏見街道第二橋親柱橋」(東山区東福寺陸橋下)、「伏見街道第三橋親柱」(東山区東福寺中門前、近傍から移設、近年大破した)がある。 ◆市電堀川線 近代、1895年2月に日本初の電気鉄道(京都電気鉄道)が営業開始した。同年9月に堀川線(北野線)が東堀川通に開通し、中立売線・府庁前-堀川下立売-堀川中立売を結んだ。1900年5月に、堀川中立売-下ノ森が開業している。同年、北野線に堀川を跨ぐ転車台が設置された。他方、1912年6月には、市営電車が開業している。1918年7月に京都市が京都電気鉄道を買収する。その後、狭軌の北野線を除き広軌に統一された。後、1961年8月に北野線は廃線になる。1978年9月に市電は全廃した。 堀川第1橋の下流すぐの地点に堀川線が通じていた。開業時には単線で直角に接続していた。北進してきた車両は直接鉄橋を渡らず、中立売橋東詰南にあった転車台で、一旦西へ方向転換し直角に架橋された鉄橋を渡っていた。ただ、転車台で電車が止まらず民家に突っ込む事故が発生し、線路の複線化が行われている。以後、堀川を渡る鉄橋が斜め(北西-南東方向)に架橋され、車両は転車台なしで直接、中立売通を西進することが可能になった。 第二次世界大戦後の1946年2月8日午後11時頃に、京都駅行きの市電が鉄橋から堀川に転落するという大惨事が起きた。進駐軍のアメリカ兵を含む死者15人・重軽傷者13人が出ている。事故原因は、カーブでの減速を怠ったためという。当時、終点の北野・上七軒歌舞練場は進駐軍に接収され、ダンスホールになっていた。 現在、当時の煉瓦積の橋台跡が残されている。北野線の遺構になる。軌道は堀川を斜め(北西-南東方向)に横断していた。西岸の幅の狭い部分(コンクリート製アーチ橋が架かる)は、単線時の橋台遺構になる。さらに下流にある東岸の幅の広い部分が複線時の橋台遺構になる。土台煉瓦はイギリス積、角は算木積。 川中の飛石は、橋梁跡を表している。 ◆水道橋 堀川第一橋のすぐ南側に並行して、「水道橋」と呼ばれるコンクリート製アーチ状の工作物が堀川に架けられている。 近代、1912年に京都市内に水道水が供給開始された。その際に工作物内に水道管を敷設したみられている。市電複線化に伴い、単線用の土台が残っていたため、架橋し水道管を敷設したとみられる。 現在は通水されておらず、ケーブルなどが通されている。上部はコンクリートで塞がれている。東西の基礎部分上部に枡があり、鉄板で覆われている。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市の駒札、京都市の説明板、ウェブサイト「文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課」、『京の橋ものがたり』、ウェブサイト「土木学会選奨土木遺産」、ウェブサイト「明治初期における几号高低標の設置経緯と残存状況」、ウェブサイト「日本の測量史」、『京都大事典』、ウェブサイト「京都市橋りょう長寿命化修繕計画 別冊資料 京都市管理橋りょう一覧」、『N電 京都市電北野線』、ウェブサイト「元祖チンチン電車 市電北野線廃止60年-Kyoto love Kyoto. 伝えたい京都、知りたい京都。」、『文化財・史跡ウォーク 聚楽第と周辺ガイド』、「京都歴史散策マップ20 聚楽第」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|