|

|

|

| 中御門天皇 月輪陵 (京都市東山区) Imperial mausoleum of Emperor Nakamikado |

|

| 中御門天皇 月輪陵 | 中御門天皇 月輪陵 |

|

|

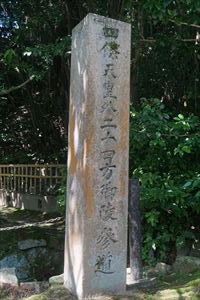

「四条天皇外二十四方御陵参道」の石標      |

泉涌寺境内の南東に月輪陵(つきのわ -の-みささぎ)がある。江戸時代中期の第 114代・中御門天皇(なかみかど-てんのう)が葬られている。 同域内には、歴代天皇陵、皇后陵、皇妃・皇子の墓、火葬塚、灰塚などが多数存在している。 ◆歴史年表 江戸時代、1737年、4月11日、中御門天皇が亡くなる。月輪陵に葬られた。 ◆中御門天皇 江戸時代前期-中期の第114代・中御門天皇(なかみかど-てんのう、1701-1737) 。慶仁 (やすひと) 。京都の生まれ。第113代東山天皇の第5(6とも)皇子。母は内大臣・櫛笥隆賀(みくしげ-たかよし)の娘・新崇賢門院藤原賀子。1707年、儲君(ちょくん)に定められ、親王宣下。1708年、立太子。1709年、践祚、1710年 、父・東山天皇の譲位により、9歳で即位した。東山上皇の院政は、同年、上皇が亡くなり終わる。以後、祖父・霊元上皇(第112代)の院政が行われた。父の代に復活した大嘗祭は、幕府との勅約により中止になる。朱子学者・新井白石の献策、幕府の奏請により、弟・直仁(なおひと)親王(東山天皇第8皇子)に閑院宮(かんいんのみや)の創立をさせた。1711年、元服式をあげた。即位後の式は久しぶりだった。1729年、交趾国(ベトナム)から献上された象が天皇に披露されている。無位無官のため急遽、「広南従四位白象」の称号が与えられた。1735年、皇太子・昭仁(てるひと)親王 (第115代・桜町天皇) に譲位する。院政をとる。太上天皇の尊号を受けた。 幕府との関係は良好だった。有職故実に詳しく、朝儀研究の撰著『公事(くじ)部類』がある。管絃、笛、和歌、書道に秀でた。追号「中御門院」は、御所の門の名に因んでいる。門は待賢門とも呼ばれた。京都で没した。37歳。 陵墓は月輪陵(東山区)になる。 ◆近衛尚子 江戸時代前期-中期の第114代・中御門天皇の女御・近衛尚子(このえ-ひさこ、1702-1720)。摂政関白・太政大臣・近衛家熙の娘。母は権中納言・町尻兼量の娘・量子。第6代将軍・徳川家宣の猶子になる。当初は家宣の嫡男・鍋松(第7代将軍・徳川家継)との婚約が進められていた。1716年、第114代・中御門天皇に入内し、女御宣下を受ける。1720年、第1皇子・昭仁親王(第115代・桜町天皇)を産む。産後の肥立ちが悪く亡くなる。19歳。 准三后・女院号の新中和門院(しんちゅうかもんいん)を追贈された。1728年、皇太后を追贈される。 陵墓は月輪陵(東山区)になる。 ◆陵墓 石造の九重塔様式になる。 月輪陵の主な被葬者は、鎌倉時代の第87代・四条天皇(1231-1242)、室町時代の追尊・陽光院天皇(1552-1586)、安土・桃山時代-江戸時代の第108代・後水尾天皇(1596-1680)、江戸時代の第109代・明正天皇(1624-1696)、第110代・後光明天皇(1633-1654)、第111代・後西天皇(1638-1685)、第112代・霊元天皇(1654-1732)、第113代・東山天皇(1675-1710)、第114代・中御門天皇(1702-1737)、第115代・桜町天皇(1720-1750)、第116代・桃園天皇(1741-1762)、第117代・後桜町天皇(1740-1813)、第118代・後桃園天皇(1758-1779)。 113 東山天皇(在位:1687-1709)→114 中御門天皇(在位:1709-1735)→115 桜町天皇(在位:1735-1747) *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『検証 天皇陵』、『天皇陵 謎解き完全ガイド』、『歴代天皇125代総覧』、『図説天皇陵』、『歴代天皇年号事典』、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|