|

|

||

| * | ||

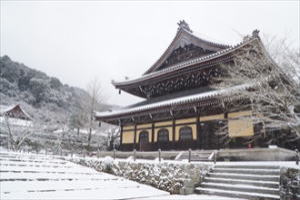

| 南禅寺 (京都市左京区) Nanzen-ji Temple |

||

| 南禅寺 | 南禅寺 | |

|

|

|

中門   綾戸社  綾戸社  拳竜池  拳竜池、ハス  勅使門(重文)  勅使門  惣門  惣門、扁額「南禅惣門」  「この門を入れば 涼風おのづから」杉洞  三門(重文)  三門                           三門  三門  三門、板扉の受け軸部分になる藁座  三門、沓石(根石、柱石)   三門、山廊     三門  三門   三門  三門  三門          ヒガンバナ  ヒガンバナ      三門  三門  佐久間燈籠  法堂(仏殿)       法堂、サクラ、シャクナゲ      法堂  法堂、「蟠龍図」  法堂、風鐸  法堂、新緑   法堂、紅葉  法堂              法堂、香炉  法堂、香炉   法堂、香炉  香炉    参道  境内から東に見える東山の山並み  シャクナゲ          庫裏      小方丈大玄関      書院  書院  書院、山号「瑞龍」    大方丈(おおほうじょう)(国宝)    大方丈     大方丈庭園   大方丈庭園    大方丈   左甚五郎作の彫りものという。      小方丈庭園、如心庭    蓬莱神仙庭  蓬莱神仙庭  多羅葉   六道庭  六道庭  六道庭  大筒垣  サルスベリ  回廊  回廊   鳴滝庭、硯石   龍吟庭、涵龍池  華厳庭  還源庭  景烈祠  龍渕閣            ハギ  ハギ  景烈祠  景烈祠   窮心亭  不識庵  南禅寺垣  南禅寺橋  水路閣近くの参道に、仏法の万物を形成する地、水、火、風、空を表す5つの印が刻まれている。  専門道場  鐘楼   【参照】大宮院姑子粟田山陵

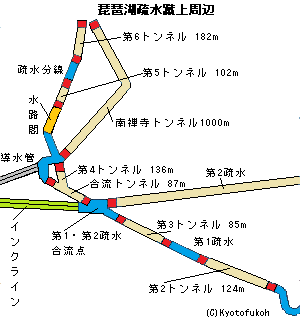

【参照】水路閣            シャクナゲ   水路閣の上には疏水が流れている。   境内を流れる小川  ミズヒキ    【参照】将軍塚から見た南禅寺境内  【参照】近くの清流亭の枝垂桜  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた南禅寺、鴨川二条大橋の説明板より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた南禅寺、鴨川二条大橋の説明板より |

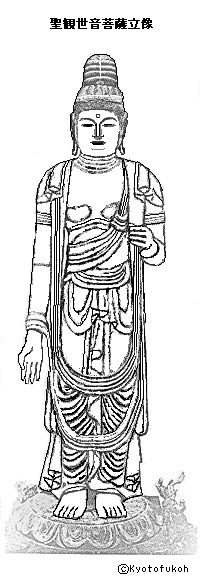

南禅寺(なんぜん-じ)は、東山三十六峰の一つ南禅寺山の麓に建つ。鎌倉時代-江戸時代には「五山之上」とされ、京都臨済宗寺院の最上位に位置した。江戸時代、徳川幕府の力を背景に繁栄し、拠点になり「武家面」とも呼ばれた。正式には、瑞龍(ずいりょう)山太平興国南禅禅寺という。 臨済宗南禅寺派の大本山。本尊は聖観音。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 2つ星観光地(方丈清涼殿は3つ星)」(改訂第4版)に選ばれている。「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 奈良時代、この地は福地とされ、僧・道智の園城寺(三井寺)別院の最勝光院があった。その後、衰退する。 鎌倉時代、1264年/1263年、亀山上皇(第90代)は東山の離宮・禅林寺殿を営む。母の大宮院御所として使われた。(『外記日記』)。御堂護念院が建てられ下ノ御所と呼ばれる。 1265年、規庵祖円(きあん-そえん)が入寺した。 1286年、禅林寺殿は焼失する。 1287年、旧10月、離宮禅林寺殿に新御所(禅林寺殿松下殿)、持仏堂(御堂)の南禅院が建立される。離宮禅林寺殿は下ノ御所、新造の御所は上ノ御所と呼ばれた。(『勘仲記』) 1289年、亀山上皇は、突如、禅林寺殿(持仏堂南禅院)で了遍僧正の戒師により出家し、金剛眼と称した。 1290年-1291年、上皇が、道智の悪霊による怪異現象に悩まされていた際に、東福寺の無関普門(むかん-ふもん、大明国師)が祈祷により鎮めたという。(『文応皇帝外記』) 1291年、亀山上皇が離宮(下ノ御所)を寺にする。上皇が開基になり、無関普門が開山した。皇室発願の最初の禅寺になり、当初は「禅林禅寺(龍安山禅林寺とも)」といわれた。その後、次第に伽藍が整う。 1292年/1291年、開山の無関普門没後、弟子の規庵祖円(きあん-そえん)が2世になり、伽藍建立が引き継がれた。亀山上皇による寺領の寄進も行われている。 1293年、旧11月、仏殿(金剛王室殿)が完成し、供養が行われる。(『天下南禅寺記』) 1295年、三門、僧堂が上棟される。(『実躬卿記』)。三門事始めが行われる。 1299年、旧7月、正安年間(1299-1302)とも、伽藍が整い、亀山法皇の「禅林禅寺起願文」が成る。「十方住持制」で、当寺の住持は門流に依らず、諸山の禅僧のうちで器量卓抜の僧より選ぶとした。(「亀山天皇宸翰禅林寺御起願文案」・「南禅寺文書」)。このため、東福寺末にならなかった。小坂庄、初倉庄、宗像社が寄進される。寺号は「瑞龍山太平興国南禅禅寺」と改められた。 1300年、小坂庄の替地として、矢野庄、大塩庄、池寺庄が与えられた。 1302年、宗像社替りとして得橋郷、笠間東保、三成郷が寄進される。 1304年、禅林寺、南禅寺の山号が併称されている。 1306年、後宇多上皇(第91代)が行幸する。 1307年、後宇多上皇が鎌倉幕府に令し、南禅寺は鎌倉五山中、「五山に准ずるもの(准五山)」とされた。 1308年頃、法堂が完成する。寺号は「南禅寺」に定まる。 1313年、一山一寧(いっさん-いちねい)が3世になる。伽藍が整えられた。 1318年、約翁徳倹(やくおう-とっけん)が住する。後宇多法皇が行幸した。 1324年、8世・通翁鏡円(つうおう-きょうえん)の時、正宗論が天台、真言との間で行われ、鏡円が勝利した。 1325年、正中の宗論が行われる。夢窓疎石(むそう-そせき)が住持になる。 1328年、第96代・後醍醐天皇が行幸する。 南北朝時代、1333年、明極楚俊(みんき-そしゅん)が住する。 1334年、旧正月、後醍醐天皇により、京都五山の禅寺の大徳寺と共に南禅寺は「天下第一山」になる。(『南禅寺史』)。夢窓疎石は、南禅寺に再住する。後醍醐天皇は行幸した。遠江新所郷を寄進される。 1335年、太政官符により寺領は不輸(租税を納めない)地になる。尾張杜庄が寄進される。 1336年、14世・清拙正澄(せいせつ-しょうちょう)が住する。 1338年、清拙正澄が退寺するが、北朝の命により再住する。 1339年、15世・虎関師錬(こかん-れん)が住した。足利尊氏、直義が参詣する。 1342年、足利尊氏により南禅寺は鎌倉・建長寺と並び京都五山の第1位になる。 1343年、光厳上皇(北朝初代)が行幸する。 1358年、法堂が竣工する。旧9月、将軍・足利義詮により、京都五山の第1位になる。 1366年、春屋妙葩(しゅんおく-みょうは)による伽藍修造が始まる。 1367年、三門造営が始まる。造営費用調達のための関所が設けられる。園城寺童僧が通りがかり諍いになった。南禅寺住持が天台宗を罵る文を著し、それに反し園城寺僧徒が強訴した。衆徒は南禅寺の関二カ所を毀ち、禅僧などを殺害する。(『師守記』『太平記』)。幕府は、南禅寺の訴えにより、園城寺の領する三関を焼く。 1368年、住持・定山祖禅が天台僧徒を批判する。(『続正法論』) 1369年、延暦寺(山門)により三門が破却される。(南禅寺三門破却事件)(『後愚昧記』)。延暦寺などの旧仏教と対立、管領・細川頼之の裁定にも反発し、春屋らは丹後・雲門寺に隠棲する。五山住持も退院する。 1372年、三門が再建される。(『天下南禅寺記』) 1379年、細川頼之失脚により春屋妙葩は住持に復する。(『本朝高僧伝』) 1383年、室町幕府3代将軍・足利義満により仏殿が建立される。 1384年、44世・義堂周信(ぎどう-しゅうしん)が住持になる。 1386年、旧7月、相国寺の創建に伴い、相国寺を五山に加えるため、義満により南禅寺は「五山之上(京都・鎌倉両五山の上)」に格上げになる。(『扶桑五山記』)。禅宗寺院最高の寺格を誇った。ただ、僧録は南禅寺に置かれなかった。 室町時代、1392年、浴室、小門が焼失する。 1393年、旧8月、大部分の伽藍を焼失した。(『良賢真人記』)(1度目の大火災) 1413年頃まで、外門、三門、新仏殿、仏殿、法堂、方丈が再興された。(『天下南禅寺記』) 1420年、北山御所寝殿を移して南禅院が再興される。 1421年、北山御所天鏡閣を移して毘慮頂閣とした。 1425年、落雷により塔婆を焼失する。 1438年、塔頭・大寧院、本地院が焼失する。 1440年、塔頭・徳雲庵、正宗庵、栖雲庵が焼失した。 1447年、旧4月、文安火災により仏殿、法堂、僧堂、三門、庫裏、方丈など大半を焼失する。(『康福記』)(2度目の大火災) 1453年、希世霊彦(きせい-れいげん)は雲興庵の地に聴松院を興す。 1461年、仏殿、法堂、方丈が再建される。幕府は復興のため、京中より人別一文を徴した。 1467年、旧9月、応仁・文明の乱(1467-1477)で、裏山(東岩倉)に赤松の軍が布陣した。畠山・大内・山名軍との戦いにより伽藍、塔頭のほとんどが焼失している。(『武家年代記』)。以後、荒廃する。(3度目の大火災) 1478年、足利義政は、兵粮料所として寺領を還付する。 1485年、亀山法皇像、大雲御影を大雲庵に遷した。 1489年、幕府は三門造営のために坐公文十通を寄進した。三門が立柱になる。 1511年、幕府は断絶した塔頭跡の進退を禁ずる。 1517年、幕府は塔頭、寮などの破却を禁じる。 1528年、永観堂と寺領をめぐり争う。 1534年、足利義春は近江より塔頭・聴松院に入る。 1536年、足利義春は南禅寺に移り、その後、伊勢貞孝邸に移る。 1552年、東嶺知旺は、公帖官銭の寄進により三門を修造する。 1568年、織田信長は、門前での軍勢による乱暴狼藉を禁じた。 安土・桃山時代、1584年、以心祟伝(いしん-すうでん)は、入門(掛塔)し侍者になる。豊臣秀吉は門前、境内に人足などの諸役を免じた。狩野永徳と一門が方丈の障壁画を制作する。 1586年、266世・玄圃霊三(げんぽ-れいさん)が住持になる。 1591年、豊臣秀吉が寺領を安堵した。(「南禅寺文書」) 1592年、豊臣秀次は五山に学問奨励する。 1600年、安国寺恵瓊(あんこくじ-えけい)が住持になる。 江戸時代、1605年、以心崇伝が270世住持になる。慶長年間(1596-1615)以降、以心崇伝により、伽藍が相次いで復興された。徳川家康による寺領の寄進が行われ隆盛になる。 1606年、豊臣秀頼の寄進により法堂が完成する。 1611年、御所女院御所対面御殿を移築し、方丈にする。(「南禅寺文書」)。徳川家康は、長福寺領300石を南禅寺常住領にした。この頃、小堀遠州は大方丈庭園を作庭した。 1613年、浴室、庫裏が再建される。(『本光国師日記』)。家康は長福寺領300石を南禅寺常住領にした。(「南禅寺文書」) 1614年、家康の命により、兵庫・禅昌寺の一切経を移した。家康は、藤原定家の自筆日記『明月記』を南禅寺で書写させる。 1615年、藤堂高虎は大坂の陣戦死者弔料として銀60枚を崇伝に贈る。 1619年、僧録司が相国寺鹿苑院から南禅寺金地院の祟伝に移る。 1623年、鐘楼が建立された。 寛永年間(1624-1645)、総門、鐘楼などが整備される。 1627年、旧8月、幕府は二条城唐門を南禅寺に下した。 1628年、藤堂高虎が大坂の陣での戦没者供養のために三門を寄進し、落慶供養が行われる。 1641年、御所日の御門を移築し、勅使門にする。 1652年、祠堂の間が造営される。 1664年、英中玄賢は摂津・光雲寺を北の坊に再興した。 1673年、雑記『参暇日記』が書き始められる。 1682年、旧3月、妙法院門跡堯恕親王が桜見物している。(『堯恕親王日記』) 1692年、黄檗了翁(おおばく-りょうおう)の寄進により鐘楼の大鐘が完成する。 1694年、古鐘を生瀬・浄橋寺に寄進した。 1695年、法堂を修理する。 1703年、南禅院が再興される。 1704年、亀山法皇像、禅林禅寺起願文が修補された。 1716年、若王寺との境界争論があり公訴する。 1730年、韋駄天堂を改築し、禅堂とした。 1731年、東福寺に結制(修行の安居に入ること)した僧30人が南禅寺に掛塔(入門)する。南禅僧堂(薝蔔林寺)が開かれた。 1734年、五山連合の連環結制が始まる。 1745年、幕府の命により本末帳を提出する。 1774年、台風により境内破損した。 1778年、大蔵経を修理する。 1784年、円山応挙が山内に滞在し、方丈の絵を模写する。 1788年、天明の大火で罹災した万里小路、冷泉、裏松、裏辻、角倉家が山内に一時移る。 1790年、法堂が修造される。 1795年、連環結制に兼ね大結制を行い、僧600人が集う。僧堂が上棟される。(棟札) 1796年、僧堂が完成する。正因庵客殿を移し、一時の衆寮とした。 1798年、僧堂衆寮などが完成する。 1816年、方丈襖絵の修理が行われる。 1821年、三条・岐阜屋八郎兵衛の仏舎利を僧堂に遷し、舎利講式が始まる。 1840年、開山大明国師550年諱に記念大結制があり僧800人が集まる。 1855年、海防のため諸寺に梵鐘供出を命じた。 1857年、鐘楼が修理される。 1862年、連環結制を兼ね大結制が行われる。禁裏守護のために上洛した細川氏、松平氏の兵が翌年にかけ本山、塔頭に滞在する。細川氏の宿舎は方丈、天授庵、金龍軒、松平氏の宿舎は慈氏院、帰雲院、正眼院、龍華院などだった。 1864年、新撰組は宮部鼎蔵の下僕・忠蔵を捕え、三門に生晒しにする。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈による混乱が起こる。寺院合廃の政令により塔頭の多くが統合、廃止される。(『南禅寺史』)。境内の亀山法皇御分骨所、大宮院陵墓は宮内省移管になる。御所に白銀500枚を奉納した。 1869年、藤堂家の兵が方丈に駐屯する。 1870年、大部分の寺領は維新政府に上知になる。東西小者座町派は南禅寺より離れる。 1871年、亀山法皇御分骨所は地方官所轄になる。上知令により、寺領の大半は没収され、寺禄の支給になる。(『南禅寺史』)。13塔頭も合併か廃寺になる。 1872年、五山、妙心寺、大徳寺を評議し、七山と称することになる。 1875年、7月、京都府により大方丈は癲(てん)狂院(精神科病院)として使われた。(「府庁文書」)。国内初の公立の精神病院だった。塔頭・帰雲院の客殿も接取になり、金地院も療病院非常立退所に指定された。大教院が廃される。 1876年、臨済宗より、南禅寺を本山とする南禅寺派として独立した。 1877年、大方丈の病舎が新築される。 1881年、臨済宗中教校、小教校廃止、瑞龍学校が始まる。 1882年、10月、大方丈の癲狂院が京都府により返還される。(「府庁文書」)。修繕費2500円が下付された。 1887年、南禅寺派宗制寺法が認可になり実施される。 1888年、境内の疏水用地が買上げになる。 1890年、琵琶湖疏水の完成により、旧境内地に別荘地が相次いで建てられた。4月、琵琶湖疏水工事関係物故者の追悼法要が南禅寺で営まれた。 1891年、五派連合般若林が置かれる。 1895年、1月、法堂(本堂)が焼失する。 1896年、五派連合般若林が大徳寺塔頭・大光院敷地に移る。 1903年、方広寺派が分離した。 1906年、法堂立柱式が行われる。 1907年、向嶽派が南禅寺派より独立する。 1908年、南陽院は、正伝院より移り、塔頭になる。 1909年、4月、法堂が再建された。 1913年、僧堂、隠寮が改築される。 1915年、高徳庵が移され塔頭になる。 1919年、書院、玄関、庫裏が建立された。 現代、1946年、納骨堂が建立になる。 1951年、大方丈庭園が国の名勝に指定された。 1961年、南禅会館が建立される。 2003年、山門前の祠、綾戸大明神で神仏合同の法要が行われる。 2005年、境内が史跡名勝天然記念物に指定された。 2007-2008年、経済産業省は「近代化産業遺産」として、琶湖疏水関連遺産を認定し、疏水分線の水路閣も含まれた。 2020年、6月、文化庁は琵琶湖疏水(40の史跡、建築物)を「日本遺産」に認定した。水路閣も含まれている。 ◆規庵 祖円 鎌倉時代中期-後期の臨済宗の僧・規庵 祖円(きあん-そえん、1261-1313) 。男性。通称は如鏡上人、諡号は南院国師。信濃(長野県)の生まれ。鎌倉・浄妙寺で出家した。鎌倉・建長寺・無学祖元に参じ、無学に従い円覚寺に移る。後に無学の法を嗣ぐ。東福寺・無関普門(玄悟)に学ぶ。和歌山の興国寺・無本覚心などに歴参した。1291年、無関が南禅寺の開山に迎えられ、その下で首座になる。1292年、普門の跡を継ぎ、京都・禅林寺(後の南禅寺)2世になり、堂宇を整備した。著『南院国師語録』。53歳。 臨済宗仏光派。 ◆無関 普門 鎌倉時代前期-後期の臨済宗の僧・無関 普門(むかん-ふもん、1212-1291)。男性。法諱は玄悟、玄象、仏心禅師、房号は普門、諡号は大明国師。信濃国(長野県)の生まれ。13歳で越後・正円寺で出家し、剃髪する。叔父・寂円に仕えた。1230年、上野国・長楽寺の釈円房栄朝に参じ、菩薩戒を受け顕密二教を学んだ。関東、北越を遊歴し、東福寺開山・円爾(弁円)に参禅しその法嗣になる。越後・華報寺を開創する。1251年、宋に渡り、荊叟如珏、浄慈(じんず)寺の断橋妙倫(だんきょう-みようりん)の印可を受けた。1262年、帰国する。九州、京都、鎌倉、北越、越後、摂津など各地を歴住した。1281年、東福寺3世になる。1288年、亀山上皇(第90代)の離宮に出没した怪を降伏したとされる。上皇の帰依を得て、1291年、離宮禅林寺殿を太平興国南禅寺とし、上皇に開山として招かれる。だが、病に罹り住坊の東福寺・龍吟庵に移る。上皇は見舞い、手づから薬湯を与えたが龍吟庵で亡くなった。遺骸は慧日山龍吟の岡に葬られる。龍吟庵(東山区)は塔所になる。虎関師錬により南禅寺・天授庵(東山区)も禅師の塔所として建立された。80歳。 臨済宗聖一(しょういち)派、竜吟(りょうぎん)門派の祖。南禅寺派の祖。 ◆一山 一寧 鎌倉時代中期-後期の臨済宗の僧・一山 一寧(いっさん-いちねい、1247-1317)。男性。俗姓は胡、諡号は妙慈弘済大師、一山国師。元台州(浙江省)の生まれ。鴻福寺に入り、無等慧融、次いで普光寺処謙、応真寺で律、延慶寺で天台を学んだ。臨済禅大慧派下の無等慧融のもとで出家し、法明文節に天台を学ぶ。天童山・簡翁居敬、育王山・蔵叟善珍、東叟元愷、寂窓有照らに参じ、頑極行弥(がんぎょく-ぎょうみ )の法嗣になる。天童・環渓惟一、育王・横川如珙、清渓了げん、巧庵口祥に参じた。1284年、四明・祖印寺に住した。その後、補陀山観音寺に移り住持になる。元は日本に入貢を求め、1299年、成宗の命で、一山は勧降使として国書を持ち日本に渡る。弟子・石梁仁恭、西澗子曇を伴う。鎌倉幕府執権・北条貞時は一時、伊豆・修禅寺に幽閉する。その後、釈放され建長寺10世に迎えられた。1302年、円覚寺7世兼任、後専任になる。眼を病み、建長寺杉谷の玉雲庵、浄智寺に移る。1313年、後宇多法皇(第91代)の招きにより、南禅寺3世に任じられた。南禅寺で没した。著『一山国師語録』。71歳。 朱子学をもたらし、五山文学の祖、能書家であり、宋朝の新書風を伝えた。画、儒学などに通じた。弟子多く、聞渓良聡、一山派として高峰顕日、虎関師錬、雪村友梅、夢窓疎石などがいる。 塔所は建長寺・玉雲庵、南禅寺・大雲庵、南禅院(左京区)境内に一山国師塔がある。 ◆夢窓 疎石 鎌倉時代中期-南北朝時代の臨済宗僧・夢窓 疎石(むそう-そせき、1275-1351)。男性。諡号は夢窓国師、正覚国師など。伊勢国(三重県)の生まれ。父・佐々木朝綱、母・平政村(北条政村?)の娘。1283年、市川・天台宗の平塩山寺・空阿大徳に師事、後に剃髪した。1292年、奈良・東大寺の慈観につき受戒する。平塩山寺・明真没後、建仁寺・無隠円範に禅宗を学ぶ。1295年、鎌倉に下向、東勝寺・無及徳栓、建長寺・韋航道然、1296年、円覚寺・桃渓徳悟、建長寺・痴鈍空性に参じた。1297年、建仁寺・無隠円範、1299年、建長寺・一山一寧のもとで首座、1303年、鎌倉・万寿寺の高峰顕日に禅を学び、1305年、浄智寺で印可を受ける。浄居寺を開山した。1311年、甲斐国牧丘の龍山庵、浄居寺に一時隠棲する。美濃国・虎渓山永保寺(古谿庵)を開き、北山、土佐、鎌倉、三浦、上総と移り、1325年、第96代・南朝初代・後醍醐天皇の請により上洛、南禅寺住持になる。1326年、北条高時に鎌倉・寿福寺の請を避け伊勢国・善応寺を開く。鎌倉・南芳庵に居し、1327年、瑞泉寺を開く。1329年、円覚寺に入り高時、北条貞顕の信を得る。1330年、甲斐・恵林寺を開き、1331年、瑞泉寺、1332年、恵林寺に移り、播磨・瑞光寺を開く。1333年、鎌倉幕府が滅亡、建武の新政を開始した後醍醐天皇に招かれ、1334年、南禅寺に再住、1336年、臨川寺・西芳寺開山に迎えられた。足利家の内紛の観応の擾乱で調停し、北朝方の公家や武士が帰依する。尊氏は後醍醐天皇らの菩提を弔うため、疎石の勧めで全国に安国寺を建立し、利生塔を設置した。1339年、天龍寺を開山した。1342年、建設資金調達のため天龍寺船の派遣を献策した。1346年、雲居庵に退隠する。1351年、天龍寺再住した。最晩年は臨川寺・三会院(さんねいん)に移り亡くなった。77歳。 夢窓国師・正覚国師など、歴代天皇より7度国師号を賜与され七朝帝師と称された。北条高時、後醍醐天皇、足利尊氏らの帰依を受け外護を得た。夢窓派としては、無極志玄、春屋妙葩など門下は13000人にのぼる。多くの作庭も行う。能書家としても知られた。 ◆虎関 師錬 鎌倉時代中期-南北朝時代の臨済宗の僧・虎関 師錬(こかん-しれん、1278-1346)。男性。通称は海蔵和尚、諡号は本覚国師。京都の生まれ。父・藤原左金吾校尉、母・源氏。1285年、8歳で臨済宗聖一派三聖寺・東山湛照(とうざん-たんしょう)に師事、1287年、比叡山で受戒した。1291年、師没後、南禅寺・規庵祖円、1293年、鎌倉・円覚寺の桃渓徳悟らに就く。京都の菅原在輔、六条有房より儒学を学ぶ。1295年、再び規庵に参じ、鎌倉に下向、円覚寺・無為昭元(むい-しょうげん)、1297年、建仁寺・無隠円範、1299年、南禅寺・規庵、1304年、東福寺・蔵山順空、無為昭元に学ぶ。1307年、円覚寺・無為、建長寺の一山一寧(いっさん-いちねい)を尋ね、1312年、建長寺・約翁徳倹に参じた。1313年、後伏見上皇(第93代)の命により歓喜光院に住した。1314年、白河・済北庵、1316年、伊勢・本覚寺を開く。1324年、山城・円通寺、1326年、三聖寺に住し、1332年、伊勢・神賛寺の開山、東福寺に住した。1335年、三聖寺再住、1337年、東福寺再住、1338年、三聖寺・如意庵を開く。1339年、南禅寺住持、1341年、東福寺・海蔵院に退き海蔵和尚と呼ばれた。1346年、洛北柏野(かしわの)・楞伽寺(りょうがじ)を建立する。海蔵院で亡くなり、済北庵、海蔵院に葬られた。諡号は本覚(ほんがく)国師。法嗣に性海霊見、龍泉令淬など多い。 博覧強記の仏教史家であり儒学も修め、詩文を学び五山文学の先駆者とされた。1322年、日本初の仏教通史で漢文体の『元亨釈書(げんこうしゃくしょ)』30巻を著す。69歳。 ◆春屋 妙葩 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の僧・春屋 妙葩(しゅんおく-みょうは、1311-1388)。男性。別号に芥室、不軽子、諡号は智覚普明国師。七朝の国師と称され、7代の天皇に国師号を贈られた。甲斐(山梨県)の生まれ。夢窓疎石の甥。1322年、甲斐・慧林寺の道満に就く。1325年、得度、1326年、南禅寺住持の夢窓のもとで登壇受戒した。夢窓に従い鎌倉の浄智寺・瑞泉院(後の瑞泉寺)に移る。1327年より、鎌倉・浄智寺の元の渡来僧・竺仙梵僊に師事、鎌倉・円覚寺に赴く。1334年より、竺仙の書状侍者、1335年、京都の夢窓に参じた。1336年、南禅寺・元の渡来僧・清拙正澄に梵唄(声明)を学んだ。1345年、天龍寺・雲居庵主、夢窓により春屋の号を受け印可を得た。1357年、等持寺に住した。1351年、夢窓没後、無極志玄に就き、1359年、その没後は同派領袖の一人になる。1363年、天龍寺に住した。1368年、南禅寺山門破却事件で延暦寺と対立し、管領・細川頼之の裁定に反発し、強硬派の春屋一派は朝廷、幕府に抗議したため、春屋らは丹後・雲門寺に10年間隠棲する。1379年、頼之失脚後、天龍寺・雲居庵、南禅寺住持に戻り、足利義満の外護により禅宗最高要職・天下僧録司に任じられた。宝幢寺住持、寿塔を建て鹿王院と名付ける。1382年、天龍寺再住。1384年、義満創建の相国寺勧請開山を夢窓とし、自らは2世に就く。鹿王院で亡くなり、当院に葬られる。相国寺・大智院にも分葬された。 『夢窓国師年譜』などを著す。五山版の祖録、外典など出版事業に業績を残した。78歳。 ◆義堂 周信 鎌倉時代後期-南北朝時代の僧・義堂 周信(ぎどう-しゅうしん、1325-1388)。男性。号は空華(くうげ)道人。土佐(高知県)の生まれ。7歳で松園寺・浄義に学び、14歳で剃髪、翌年、比叡山に上り受戒した。1341年、禅宗に帰依し臨川寺の夢窓疎石に師事、周信と称した。後に法嗣となる。法兄・方外宏遠に学ぶ。1351年、師没後、建仁寺の臨済宗黄竜派・竜山徳見に参じた。1359年、法兄・春屋妙葩の命により、関東公方・足利基氏の招請に応じ鎌倉に下り、基氏、氏満父子の教育係、上杉朝房、能憲の帰依を受ける。石室善玖、中巌円月、不聞契聞を知り、常陸・勝楽寺、鎌倉・善福寺、瑞泉寺、円覚寺・黄梅院などの住持、報恩寺開山になる。1380年、3代将軍・足利義満の召還により帰京、義満庇護により相国寺建立を進言、建仁寺、等持寺に住した。1385年(1384年とも)、南禅寺、南禅寺・慈氏院、上生院、常在光院などに住した。南禅寺・慈氏院に退隠し、塔された。 中国文化に通じ、中巌円月、絶海中津と並び五山文学の代表、絶海とは双璧とされた。日記『空華(くうげ)日用工夫略集』、『重編貞和類聚祖苑聯芳集』を編じた。64歳。 ◆以心 崇伝 室町時代後期-江戸時代前期の僧・以心 崇伝(いしん-すうでん、1569-1633)。男性。金地院崇伝、伝長老、諡号は円照本光国師。京都の生まれ。父・一色秀勝は足利将軍家に仕える。南禅寺の玄圃霊三に師事、南禅寺塔頭・金地院3世の靖叔徳林の法嗣、養子になる。醍醐寺・三宝院で学ぶ。福厳寺、禅興寺を経て、1605年、建長寺住持、南禅寺270世として再興し、京都の金地院に住した。1608年、駿府の徳川家康に招かれ、幕府外交関係の書記を務めた。1610年、駿河に金地院を開き住した。1612年より、家康の命により京都所司代・板倉勝重とともに宗教の統括にも関わる。伴天連追放令、寺院諸法度、武家諸法度、禁中並公家諸法度などの起草制定に加わる。1613年、家康の参謀になり、1614年、方広寺鐘銘事件にも関与、大坂夏の陣の発端になる。1616年、家康没後、家康の神号を巡り、天台宗の僧で幕政に関与していた天海の主張した山王一実神道「権現」と争い、崇伝案の吉田神道「明神」は敗れた。1618年、江戸芝に金地院を開く。1619年、僧録に任じられる。1627年、紫衣事件では、抵抗した大徳寺、妙心寺の沢庵宗彭、玉室宗琥らを厳罰に処して流罪にした。江戸の金地院で亡くなり、南禅寺・金地院に葬られた。65歳。 時の権勢に深く関わり「黒衣(こくえ)の宰相」と呼ばれた。朝廷と幕府の関係において重要な役割を担う。20年にわたる記録『本光国師日記』46巻を記した。古書蒐集、謄写も行う。 ◆安国寺 恵瓊 安土・桃山時代の僧・安国寺 恵瓊(あんこくじ-えけい、?-1600)。男性。恵瓊は法諱、道号は瑶甫(ようほ)、号は一任斎・正慶、俗姓は武田、幼名は竹若丸。安芸国(広島県)の生まれ。父・守護武田伸重。4歳の時、一族が毛利一族により滅亡し、竹若丸は銀山城より脱出し、安芸国・安国寺に逃げた。1553年、安国寺で東福寺塔頭・退耕庵主・竺雲恵心(じくうん-えしん)に師事した。京都に上り退耕庵などに住した。1569年、安国寺の住持になる。使僧(外交顧問)として毛利氏と京都の調停に当たる。1573年、足利義昭と織田信長の争いでは、毛利輝元の依頼で調停のため上洛した。1582年、信長と毛利の争いで、豊臣秀吉の備中高松城攻めで双方の講和を結ぶ。その後、秀吉の使僧として四国平定により、1585年、伊予国に所領を与えられ僧でありながら大名になる。文禄・慶長の役(1592-1593・1597-1598)にも加わる。石田三成に与し、毛利家内の吉川広家と対立した。1598年、東福寺224世・住持、1599年、東福寺退耕庵主になる。1600年、南禅寺住持、建仁寺再興に際して、住持をしていた安国寺方丈、東福寺仏殿を移し、それぞれ方丈と仏殿にあてた。関ヶ原の戦では毛利家に与し、小早川秀秋の寝返りという内部分裂もあり西軍が敗北した。京都で捕えられ六条河原で斬首、三条大橋に晒された。五条橋上の腰輿の中で切腹したともいう。 多くの塔堂伽藍の修築を行った。安芸・安国寺、備後・安国寺、厳島・大経堂、東福寺、退耕庵、建仁寺の方丈再建などに尽力した。 首は、建仁寺の僧が持ち帰り、建仁寺に葬ったという。墓は建仁寺の方丈裏にある。 ◆小堀 遠州 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名茶人・小堀 遠州(こぼり-えんしゅう、1579-1647)。男性。名は政一、号は狐篷庵・宗甫、通称は遠州。近江国(滋賀県)の生まれ。父・新介正次、母・磯野丹波守員正の娘。19歳で藤堂高虎の養女を正室とする。大和郡山で豊臣秀長、豊臣秀吉、1600年、関ヶ原の戦いでは徳川家康に従う。その功により父の備中松山城を継ぐ。1604年、家督を継ぐ。1623年、伏見奉行職に就き、1606年、後陽成院御所の作事奉行になり、以後、駿府城、名古屋城、伏見城本丸書院、1606年、1633年、仙洞御所に関わり、1615年、二条城茶庭奉行に就くなど多くの建物、作庭、茶席の建築、作庭に携わる。1616年、幕臣になり、1623年、幕府要職の伏見奉行に就き、以後20年間にわたった。 大徳寺の春屋宗園に師事、古田織部に茶の湯を学び、和歌は冷泉為頼、木下長嘯子にも習う。画は松花堂昭乗、藤原定家の書を取り入れた茶風遠州流「綺麗さび」を確立、将軍家茶道指南となる。69歳。 ◆狩野 永徳 室町時代後期-安土・桃山時代の画家・狩野 永徳(かのう-えいとく、1543-1590)。男性。名は初め州信、後に重信、通称は源四郎、古永徳。父・狩野松栄の長男。1552年、祖父・元信とともに室町幕府将軍・足利義輝へ正月参賀に赴く。1566年、創建の大徳寺・聚光院の障壁画を父と制作する。1576年、織田信長の安土城、1585年、豊臣秀吉の大坂城、1587年、秀吉の聚楽第、1586年、正親町院御所、1588年、大徳寺・天瑞寺、1589年後陽成天皇の内裏、1590年、京都御所などを手掛ける。東福寺法堂天井の龍図制作中に急逝した。 永徳が23歳で描いた「上杉本洛中洛外図屏風」は、織田信長から上杉謙信に贈られたといわれている。大徳寺・聚光院に障壁画がある。 号は孤篷庵大有。墓所は大徳寺の孤篷庵にある。48歳。 ◆狩野 山楽 室町時代後期-江戸時代初期の画家・狩野 山楽(かのう-さんらく、1559-1635)。男性。姓は木村、名は光頼。近江(滋賀県)の生まれ。父・木村永光は浅井長政の家臣。当初は長政に仕え、後に豊臣秀吉の近侍になる。秀吉の推挙で狩野永徳の門人になり、養子となり狩野氏を許された。1590年、秀吉の命により、病に倒れた師・永徳を継ぎ、東福寺法堂「蟠竜図天井画」(1881年焼失)の修復を数日で完成させる。1594年、伏見城、1597年、再建の伏見城、1604年、大坂城の千畳敷大広間の障壁画にも参加した。1615年、豊臣家滅亡で大坂城を脱出し、男山八幡宮の社僧で山楽の弟子・松花堂昭乗のもとに身を隠した。於江与(崇徳院)らの取成しにより京都に帰る。2代将軍・徳川秀忠、3代将軍・家光に重用され、再建された四天王寺、大坂城本丸障壁画、妙心寺・天球院障壁画などにも加わる。代表作に正伝寺方丈、養源院の障壁画がある。 泉涌寺に葬られた。山楽、山雪の子孫は京都に住み京狩野と呼ばれた。77歳。 ◆沢庵 宗彭 安土・桃山時代-江戸時代前期の僧・沢庵 宗彭(たくあん-そうほう、1573-1645)。男性。諱は季喜、宗彭、道号は沢庵、号は冥之など。俗姓は秋庭。但馬国(兵庫県)の生まれ。1582、年浄土宗・唱念寺に入寺、堪蓮社衆誉につく。1586年、出石・宗鏡寺・勝福寺の希先秀先に師事し受戒、1592年、董甫紹仲に参じ、大徳寺・三玄院の春屋宗園を拝した。1594年、董甫に伴い近江・瑞岳寺に移る。1603年、堺・陽春庵の一凍紹滴に師事、1604年、印可を受け沢庵(澤庵)の号を得る。1607年、徳禅寺に移り、1609年、大徳寺153世住持を3日で辞した。大仙院、養徳院に居した。1614年、大仙院の書院建立、1616年、出石・宗鏡寺を再興、1617年、堺に南宗寺を移して再興、1618年、海会寺を再興、1629年、朝廷と幕府が対立した紫衣事件で幕府に抗し出羽国配流になる。1632年、赦される。1634年、大徳寺に戻り、二条城の徳川家光に謁した。祥雲寺初祖。1635年、幕命により江戸に赴く。1636年、江戸城に招かれる。1637年、台命により江戸に赴く。1639年、家光の信篤く、江戸・萬松山東海寺に住持として招かれる。東海寺後山に葬られた。大仙院第7世。73歳。 千宗旦と親交があった。墨蹟の大家だった。 ◆狩野 探幽 江戸時代前期の画家・狩野 探幽(かのう-たんゆう、1602-1674)。男性。幼名は釆女、通称は守信、別号に白蓮子など。京都の生まれ。父・孝信の長男。幼少より絵を描き、1616年、江戸城家康霊廟天画の絵師、1617年、江戸幕府御用絵師になる。1623年、弟・安信に狩野宗家を譲る。1626年、二条城、1627年、大坂城の障壁画、1632年、徳川秀忠霊廟、1633年、名古屋城本丸障壁画などを手掛ける。1638年、法眼に叙される。1641年、「東照宮縁起絵巻」、1642年、大徳寺本坊方丈、1647年、江戸城の障壁画、1662年、法印に叙される。73歳。 南禅寺に作品として、「達磨・蝦蟇・鉄拐図」「亀山法皇象」「無関普門像」「規菴祖圓像」があり、大方丈障壁画の「群虎図」も探幽筆とされている。塔頭・金地院に「金地院祟伝像」がある。 ◆石川 五右衛門 安土・桃山時代の盗賊・石川 五右衛門(いしかわ-ごえもん、?-1594)。詳細不明。男性。五郎吉。河内国(大阪府)の生まれ。17歳で家を出で伊賀の異人僧・臨寛に忍術を習い、郷士・百地三太夫に仕えたともいう。また、浜松・三好家家臣・石川明石の子で、16歳で宝物庫の金装具刀を盗み諸国放浪した。また、浜松の武士・真田八郎ともいう。盗賊団の首領になり、京都・大坂・堺の市中を荒らし、1594年、豊臣秀吉の命をうけた五奉行の一人、前田玄以に捕らえられる。三条河原(六条河原とも)で子・一郎、父母兄弟、郎党20人とともに釜ゆで(煮殺し)の刑に処されたという。37歳。 浄瑠璃、歌舞伎、読み本などの題材になる。 ◆今尾 景年 江戸時代後期-近代の日本画家・今尾 景年(いまお-けいねん、1845-1924)。男性。幼名は猪三郎、名は永勧、字は子裕、別号は聊自楽。京都の生まれ。家は友禅の染屋。梅川東居に浮世絵を学び、1873年、鈴木百年に入門した。鈴木松年・久保田米僊とならび称された。1891年、『景年花鳥画譜』4冊を刊行する。1893年、シカゴ万博で名誉賞牌を受章した。1895年、京都後素協会(旧如雲社)委員長になる。1900年、パリ万博で銀牌受章する。1904年、帝室技芸員、1919年、帝国美術院会員になる。作品に「松間朧月図」「四季花鳥」など。80歳。 精緻で写実的な花鳥画は海外でも高い評価を得た。 ◆歴代 歴代として、鎌倉時代中期、1265年に規庵祖円(きあん-そえん 、1261-1313)が入寺した。東福寺開山の円爾弁円(えんに-べんえん、1202-1280 )の法を継いだ無関普門(むかん-ふもん、1212-1292)を招き開山にした。門下の2世・規庵祖円(きあん-そえん、1261-1313 )が継ぐ。 鎌倉時代後期、1299年に亀山上皇の勅命で諸山の禅僧で優れた者を住持させることになり、以後、名僧の入山が相次いだ。3世・一山一寧(いっさん-いちねい、1247-1317)、5世・約翁徳倹(やくおう-とくけん、1245-1320)、9世・夢窓疎石(むそう-そせき、1275-1351)、15世・虎関師錬(こかん-しれん、1278-1346)、39世・春屋妙葩(しゅんおく-みょうは、1311-1388)、44世・義堂周信(ぎどう-しゅうしん、1325-1388)などがいる。 ◆仏像・木像 ◈「聖(しょう)観音菩薩像」(重文)(148.5㎝)は、かつて方丈仏間に安置されていた。平安時代前期、貞観年間(859-877)作と見られる。現在は瑞宝殿に安置されている。 古式の貞観仏であり、正面性が意識され、直立して立ち量感は乏しい。右手を垂下し膝近くまで届く。屈臂し掲げた左手に未敷蓮華(こふれんげ、一度開いて閉じた花)を持っていた。下半身の裳衣紋には翻波式が見られ、流麗に表現されている。 木造、ヒノキ材、一木造、漆箔。 ◈鎌倉時代の「釈迦十六善神像」(重文)。 ◈法堂(仏殿)の須弥壇上中央に本尊「釈迦如来」、右側に獅子に騎る「文殊菩薩」、左側に象に騎る「普賢菩薩」の三尊像を安置している。 ◈三門楼上内陣の、本尊の「宝冠釈迦如来坐像」、左脇侍に「月蓋長者」、右脇侍に「善財童子」、外側に「十六羅漢像」が安置されている。 江戸時代前期、元禄年間(1688-1704)に、水銀屋町(すいぎんやちょう、下京区)の「仏師左京」と呼ばれた仏師・康温、康音が手掛けた。 ほかに、「徳川家康木像」、「藤堂高虎木像」、「金地院祟伝木像」、江戸時代前期、1614年の大坂夏の陣の際の藤堂家家臣の位牌などが安置されている。 ◈庫裏玄関正面に「韋駄尊天」が祀られている。 ◆建築 境内には勅使門、三門、法堂、方丈の伽藍が一直線に、その周辺に12の塔頭が並ぶ。禅宗七堂伽藍(山門、仏殿、法堂、僧堂、庫裏、東司、浴室)は、原則として南北に一直線上に並ぶ。南禅寺境内は東山を背にしているため、東西方向に配置されている。 創建時には、外門、三門、廻廊、仏殿、法堂、方丈が建てられていた。室町時代後期の応仁・文明の乱(1467-1477)では仏殿、法堂が焼失し、その後、法堂だけが再建されている。現在の伽藍の多くは、江戸時代の再建による。 ◈「勅使門」(重文)は、安土・桃山時代-江戸時代前期の慶長年間(1596-1615)に建立された、かつて、内裏の「日の御門(日御門)」だった。江戸時代前期、1641年に第109代・明正天皇により移築された。かつては、天皇、勅使来山に限って開かれた。現在は、住持の晋山に限り使用される。 正面控柱上の虹梁、蟇股などに龍、麒麟、孔雀、鷄、松、牡丹、雲、波などの組物、透彫りが見られる。側面本柱上の笈形彫刻に安土・桃山時代の特徴がみられる。 総欅造、四脚門(主柱の前後に合計4本の控え柱を立てる)、切妻造、檜皮葺。 ◈「中門」は、勅使門の南にある。安土・桃山時代、1601年に武将・松井康之(1550-1612)が、伏見城松井邸の門を勅使門として寄進した。日の御門の拝領に伴い現地に移建され、幕末までは「脇門」と呼ばれた。 ◈「三門(山門)」(重文)は、鎌倉時代後期、1295年に、公卿・西園寺実兼(1249-1322)の寄進によって開創時に建立された。南北朝時代、1367年に三門造営が始まった際に、園城寺僧徒が強訴している。衆徒は南禅寺の関二カ所を毀ち、禅僧などを殺害する。1369年、延暦寺により三門が破却された。この「南禅寺三門破却事件」後、1372年、応安年間(1368-1374)に新三門へと改築された。室町時代中期、1447年に焼失している。現在の三門は、江戸時代前期、1628年に再建されている。武将・藤堂高虎(1556-1630)が大坂夏の陣(1615)の戦没者追悼のために崇伝の勧めにより寄進したという。 正門の三門は、仏道修行で悟りに至るために透過しなければならない三つの関門を意味する。「空」、「無相」、「無作」の三解脱門を略している。 歌舞伎狂言「楼門五三桐」では、石川五右衛門が楼上で「絶景かな、絶景かな。春の宵は値千両とは、小せえ、小せえ、この五右衛門の目からは、値万両、万々両」と見得を切る。(「南禅寺山門の場」) 下層は「天下竜門」ともいわれる。上層は「山門閣、五鳳楼(ごほうろう)」といわれ、極彩色の天井画鳳凰・天人図(聖観音像)は、狩野探幽による。装飾は土佐徳悦による。階上須弥壇上中央に宝冠釈迦坐像、脇侍の月蓋(がつがい)長者像、善財童子像、十六羅漢像が安置されている。本光国師(以心祟伝)坐像、徳川家康、藤堂高虎も安置されている。 日本三大門(ほかに南禅寺、東福寺)の一つに数えられている。5間3戸2階二重門、入母屋造、本瓦葺。正面高さ22m。左右に山廊付で、3間2間、一重、切妻造、本瓦葺。 ◈「惣門(総門)」は、かつて南禅寺橋付近に建てられていた。近代、1886年のインクライン建設の際に、境内西500mの現在地に移されている。惣門から勅使門まではかつて、松並木の参道が通じていた。頼山陽は「人に遇うて南禅寺を問うはやめよ。一帯青松、路迷わず」とした。 高麗門、尾や柱と控柱の間に主屋根と直交の小屋根を架けている。 ◈「法堂(仏殿)」は、創建当時のものは、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失した。1479年頃に再建された。江戸時代前期、1606年、豊臣秀頼の寄進により大改築される。近代、1895年に焼失し、1909年に再建された。現代、1990年、開山大明国師700年大遠忌記念行事として、屋根茸替、敷瓦取替を行う。 須弥壇上に釈迦如来像、文殊菩薩、普賢菩薩を安置する。今尾景年(1845-1924)筆の天井図「蟠龍図(瑞龍図)」が描かれている。手摺・引戸にも龍が施されている。扁額「南禅惣門」が掛かる。 床瓦敷、5間4間、一重裳階付、入母屋造、本瓦葺。 ◈「庫裡」は、近代、1918年に再建された。本坊は常住とも呼び衆僧生活の場であり、寺務所にもなっている。 吹き抜け造、切妻妻入。 ◈「小方丈大玄関」は、本坊の左手にある。伏見城遺構ともいう。江戸時代前期、1611年に移築された。特別な行事の際にのみ使用される。 西面している。唐破風。 ◈「方丈」(国宝)は、「大方丈(おおほうじょう)」と背後に接続した「小方丈」に分かれている。 大方丈は、安土・桃山時代、1589年1590年、天正年間(1573-1592)に、豊臣秀吉により造営された内裏の清涼殿を、江戸時代前期、1611年に移築した。また、安土・桃山時代、1585年に上棟の正親町院御所が、1596年より良仁親王御所になり、1601年に新上東院門御所(女院御所御対面御殿)を経て、その後、移されたともいう。 内陣、御昼の間、鳴滝の間、麝香の間、鶴の間、西の間、柳の間、六畳、狭屋の間、広縁がある。中央南の御昼の間は清涼殿では「昼の御座(御帳の間)」だった。広縁の欄間彫刻、天井、板扉の形式とともに近世宮室建築の遺構になる。中央仏間に聖観音立像を安置する。障壁画は、狩野元信(1476?-1559)、永徳(1543-1590)、山楽(1559-1635)、探幽(1602-1674)などの筆による120面がある。 寝殿造、12間9間、単層、入母屋造、高欄付、杮葺。 ◈「小方丈」(国宝)は、江戸時代前期、1611年、寛永年間(1624-1644)に、豊臣秀吉の造営した伏見城殿舎を移築したともいう。実際は女院御所御殿とみられている。小方丈の前面は大方丈につながる。虎の間、3室(9畳、6畳、20畳)、広縁よりなる。金碧障壁画が描かれている。背面は一重切妻造、杮葺。 ◈「清流亭主屋(せいりゅうてい-しゅおく) 」は、近代、1913頃に建立された。南禅寺一帯の別荘地開発をした実業家・塚本與三次による。数寄屋大工・上坂浅次郎、北村捨次郎が手掛けた。 表千家「残月亭(ざんげつてい)」を写した広間「残月の間」があり、茶の湯の座を集成している。 寄付、立礼席がある。木造、建築面積296.77㎡、切妻造・入母屋造、桟瓦葺・銅板葺・杮葺・檜皮葺。 ◈「清流亭 立礼席(せいりゅうてい -りゅうれいせき) 」は、近代、1913年頃に建立された。 木造、建築面積27.45㎡、入母屋造、桟瓦葺・檜皮葺。 ◆庭園 ◈大方丈南の「方丈庭園」(史跡名勝天然記念物)(120坪、396㎡)は、小堀遠州(1579-1647)の作庭による。江戸時代前期、1611年頃、慶長年間(1596-1615)に造園された。俗に「虎の子渡し」と呼ばれる。代表的な禅院式の枯山水式庭園であり、水墨画の世界を表したという。方丈と南部から西部にかけて築地塀(薄青色の5本の筋塀)があり、東西に長方形の庭面に白砂を敷いて、庭石、庭樹で構成されている。築地塀は、女御院御所より移された。 前庭は、広い白砂が広がる。前景としての空間は水墨画の余白にもなる。右手にも、白砂の広い空間を残している。石組は塀に添って配置されている。東南(左奥)に主石を置き、数個の石を塀に沿い西に配している。巨石を横に寝かして配置する手法を採る。平庭石1つを前面白砂の中に置く。南の根締めの苔地に集められた6石は、いずれも丸く低い。あえて陰数(陰陽思想における偶数)の6石が据えられている。東より主石の「大(10t)」、「中」、「小」と西に向かうにつれ、次第に逓減し小さな石になる。さらに、それらの前に小さ目の伏石を「大」、「中(近江富士、三上山の象徴の三角形の石)」、「小」と置き、2列に配している。 石組みの間の植栽も東南に集められている。モミジ、マツ、ツバキ、モチ、サツキの丸刈り込みなどを苔地に配している。築地塀の東奥に、東山(大日山)の稜線、松林が見える借景庭園になる。春のコブシ、ヤマザクラ、5月のフジ、秋の紅葉が山肌を彩る。現在は伽藍の建築美が借景に入りこんでいる。作庭当初は庭の南に建物はなかった。 東から庭を観た際に、遠近法(透視図法、ビスタ手法)により、庭園の西側をより広く見せる工夫がなされている。中央付近から眺めると、石は借景になる後方の山の稜線に呼応している。これらの巨大な石を庭に据えるために、最初に石を運び入れ、後で築地塀を建てたという。 「虎の児渡しの庭」とは、母虎が子を連れて渓流を渡る姿になぞらえて呼ばれる。中国の「癸辛雑識」にある説話からとられた。虎は3匹の子を産むと、必ず1匹の豹の子が混じる。豹の子は鬼子(きし)となり、ほかの虎の子を食う。母は豹の子を避けるために、虎の子を背負って都合3往復半(7回)渡河しなければならない。1回目に豹の子を対岸に送り、母は豹の子を残し単身で戻る。1匹の虎の子を対岸に送り、対岸の豹の子を背負い引き返す。豹の子を残し1匹の虎の子を対岸に送り、単身で引き返し、最後に豹の子を連れて届ける。母は河を行き来しなければならない。 また石の配置は、大海に浮かぶ島々、雲海に聳える峰、逆に自然を象徴的に形容したものではないともいう。 ◈「小方丈庭園(如心庭)」は、現代、1968年に管長・柴山全慶の作庭による。枯山水式庭園で、「心を表現せよ」と指示指導して作庭された。「心」字形に庭石を配している。 ◈「六道庭」は、現代、1967年の作庭による。六道輪廻の戒めの庭という。六道輪廻とは、仏教の世界観になる。人は天上・人間・修羅・畜生・餓鬼・地獄の六つの世界を生まれ変わり続けるという。 一面の杉苔の中に景石が配されている。 ◈そのほか、柴山全慶により、現代、1968年作庭の、「華厳庭」、「龍吟庭」などがある。 ◆文化財 ◈鎌倉時代後期、1299年の「亀山上皇起願文(禅林寺御起願文案)」(国宝)は、室町時代前期、1422年に焼失した正文の案文(写し)になる。南禅寺創建の経緯を記している。 ◈江戸時代前期、1614年、徳川家康の命により摂津・禅昌寺より移された「南禅寺一切経」(重文)のうち「仏本行集経 巻第十九」(開宝蔵)は印刷された大蔵経としては最古(983)で希少とされている。 ◈北宋時代の「仏本行集経 巻第十九 開宝蔵」(重文)、高麗時代の「御製仏賦・詮源歌 高麗版初ちょう本」(重文)。 ◈「天平写経大智度論第五十四」(重文)。江戸時代前期、1611年の「清涼殿拝領由緒書 以心祟伝書状」(重文)。鎌倉時代後期、1299年-室町時代前期の1421年までの「南禅寺領諸国所々紛失御判物帖」(附・国宝)。室町時代「南禅寺仏殿指図」(重文)。 ◈南北朝時代、平田慈均賛の「大明国師像」(重文)、南宋時代の馬公顕「薬山李こう問答図」(重文)、明時代の蒋嵩「江州漁舟図」(重文)。絶海中津筆と見られる「南院国師画(規菴祖圓)像」(重文)、牧護庵蔵の「佛燈国師(約翁徳倹)像」(重文)、室町時代、祥啓筆「達磨図」、安土・桃山時代「細川蓮丸像」(重文)(聴松院蔵)。 ◈長谷川宗宅筆「秋草図屏風」。 ◈室町時代の「牡丹彫木漆大香合」(重文)。 ◈南北朝時代の「仏涅槃図」(重文)、南北朝時代の清拙正澄賛「聖僧文殊図」(重文)、室町時代の祥啓筆「達磨図」(重文)。 ◈法堂の「蟠龍図」は今尾景年筆による。 ◆障壁画 大方丈障壁画(重文)は安土・桃山時代の狩野派による。狩野元信(1476?-1559)、永徳(1543-1590)、山楽(1559-1635)、探幽(1602-1674)、宗秀(1551-1601)、光信(1561/1565-1608)、孝信(1571-1618)などの筆による120面がある。 彩色の剥落などの傷みがあり、現代、2014年12月に124 面中84面を収蔵庫に保管した。その後、デジタル撮影した画像を元に、江戸時代中期の色合いで復元した84面を公開している。 ◈柳の間に「柳と椿」4面、「柳と椿」1面、「秋草図」4面、「滝と水鳥」4面。 ◈麝香の間に「白梅禽図」8面、「仙人図」5面、「竹に牡丹と鶴」4面、山楽筆「松に麝香猫」5面、「菊と岩」2面、「草花図」1面。 ◈御昼の間に「二十四孝図」8面、「障子腰貼」6面、「群仙」12面、「松と岩」2面。 ◈西の間に「菊花図」2面、「八重桜図」2面、「松と紫陽花」4面、「竹と梅」4面、「松と鷹」4面、「障子腰貼」4面。 ◈鶴の間に「芦雁図」4面、「松に鶴図」4面、「枇杷に雉子図」4面、「鴛鴦に桐図」4面、「鶴図」2面。 ◈仏間に「山水人物」13面。 ◈鳴滝の間に「観瀑図」2面、「果実図」4面、「唐美人図」8面、「秋草図」4面。 ◈麝香の間の著色金泥びきの花鳥図「白梅禽図」は、巨岩、梅、山鳥、鶯などが描かれている。 ◈御昼の間の「二十四孝図」は、金地に6歳の陸績が母を思い、橘の実を持ち帰ろうとする逸話が描かれている。 ◈本坊小方丈障壁画に「岩に梅図」、「竹林、花木、虎図」42面がある。このうち、三の間の狩野探幽筆、紙本金地着色「群虎図(水呑みの虎)」12面(重文)(185㎝×139.5㎝)は、竹林に水呑みに現れた二匹の虎を描いている。江戸時代前期、1636年-1640年頃作になる。 右手に竹林、岩山も見え、筍が生えている。一匹の虎が薮より這い出す。虎は左手を見遣り、その視線の先にもう一匹の虎がいる。川縁で姿勢を低くし、赤い舌を出し水を呑んでいる。川と竹林、二匹の虎が静と動の一瞬で時間を止める。また、竹林に跳ねるもの、屈むもの、見返る豹(雌虎)も描かれる。 なお、名古屋城本丸御殿二之間の障壁画「竹林豹虎図」は、狩野永徳の末弟・狩野長信筆とされている。二つの虎図は極めて類似しているといわれている。 ◆南禅寺 寺名の南禅寺の呼称についてはさまざまな謂れがある。鎌倉時代後期、1287年、南禅寺と改めたともいう。禅宗六祖慧能の南宋禅に因んだともいう。 鎌倉時代後期、正安年間(1299-1302)、龍案山禅林禅寺より瑞龍山太平興国南禅禅寺に改められたともいう。中国で南宗禅と北宗禅が分かれ、日本には南宗禅が伝えられたことに由来するともいう。 当初は禅林禅寺(龍安山禅林寺とも)といわれた。南禅寺の寺名は、鎌倉時代後期、1287年、新築された堂を「上(ノ)御所」(松下殿、上之宮」)、旧来のものを「下(ノ)御所」(下之宮)と呼び、上皇の住した上御所の持仏堂の南禅院に由来するともいう。下御所が禅林寺になったともいう。 南禅寺と呼ばれるのは、鎌倉時代後期、1308年頃ともいう。亀山法皇に名称を訊ねられた規庵祖円(きあん-そえん)は、当山が南宗禅に因むと答え、法皇は南禅寺に改めたともいう。亀山法皇の起願文中「禅聞南宗」によったともいう。 ◆死霊 創建にまつわる話がある。亀山上皇が、鎌倉時代後期、1290年、1291年に住していた龍山の離宮(禅林寺殿)に妖怪が現れたという。最勝光院に住んでいた道智上人の霊(物の怪)が夜な夜な出没した。上皇は、各宗派にその退治を命じる。西大寺の叡尊も呼ばれたが、祈祷の効果はなかった。 続いて東福寺の無関普門が呼ばれ、20人の比丘とともに離宮に赴き座禅(結制安吾)をし続けたところ、その後、異変は生じなかった。上皇は感心し帰依、普門を師と仰ぎ、開山としたという。 ◆十方住持制 亀山上皇は、鎌倉時代後期、1229年に、置文を記して禅宗に帰依した。住持は、門流に拘らず、その器量優先で選ばれる「選器量卓抜」のことと戒めた。 これは、南宋の「十方住持制(じっぽうじゅうじせい)」に倣ったもので、開山の無関の出た東福寺の影響を排するためだったともいう。大檀那・96代・後醍醐天皇による支援が途絶えたことに端を発するともいう。 この人事制度では、禅宗官寺は原則として五山のどの派の者も住持になりうる。住持期間も原則として3年2夏(満2年)に決められていた。その後も後醍醐天皇により引き継がれ、全国の寺、公家などにも取り入れられた。南禅寺にも、渡来僧・一山一寧(1247-1317)、清拙正澄(1274-1339)、関東の夢窓疎石(1275-1351)などが招かれている。 ◆五山 五山は、禅宗(臨済宗)の主要寺院をいう。「京都五山」に、南禅寺・天龍寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺がある。「鎌倉五山」に、建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺がある。 五山制度はインドに由来し、中国では南宋代の五山官寺制度があり、五山、その下に十刹、35カ寺の諸山が置かれた。 日本では鎌倉時代末に、当初は鎌倉五山として採り入れられた。南北朝時代に京都の寺院も入るようになる。1341年に5カ寺の定めが崩れ、1386年以降は、京都五山が鎌倉五山より優位に立った。室町時代に官寺の制度として確立した。 南禅寺は、鎌倉時代後期、1307年に、鎌倉五山のうち「五山に准ずるもの」とされた。1334年、第96代・後醍醐天皇により、十刹より京都五山の禅寺の「天下第一山」、第1位になる。室町時代、1342年、天龍寺創建に伴い第1位になった。1358年に第1位になる。1386年、五山より上の「天下第一五山之上」になり、以後、京都五山が鎌倉五山より優位に立つことになった。 ◆南禅寺三門破却事件 南北朝時代、1368年、南禅寺三門造営に際して、南禅寺は関所を設けて関銭の徴収を始めた。 三井寺(園城寺)の僧が通過する時、関銭のことで争いになり、南禅寺側の者により殺害された。禅宗台頭に危機を抱いた旧仏教の延暦寺は、三井寺、南都諸寺に呼び掛けた。僧兵をさしむけ、南禅寺・定山祖禅、相国寺・春屋妙葩を遠島に処することを要求して強訴した。幕府、対応した管領・細川頼之もこれに譲歩したため、1369年、南禅寺三門は破却された。 妙葩一派は朝廷、幕府の裁定に反発し抗議した。妙葩はその後10年にわたり、丹後・雲門寺に隠棲、門派は官寺から退く。1379年、頼之失脚後、妙葩は南禅寺住持に就き、天下僧録に任命されている。 ◆石川五右衛門 安土・桃山時代の伝説的な盗賊・石川五右衛門(いしかわ-ごえもん、?-1594)は、徒党を組んで出没した盗賊だった。江戸時代には、秀吉の命を狙うという義賊化により、浄瑠璃や歌舞伎の題材になった。 歌舞伎『金門五山桐』(楼門五三桐)の「山門」の場は、南禅寺山門が舞台とされ、五右衛門と真柴久吉(豊臣秀吉)が対決する。 五右衛門は、「絶景かな、絶景かな。春の宵は値千両とは、小せえ、小せえ。この五右衛門の目からは、値万両、万々両」と名台詞をはき、見得を切る。 ただ、三門は、安土・桃山時代、1594年に五右衛門処刑後の、江戸時代前期、1628年に建てられた。五右衛門の伝説化の背景には、秀吉とともに、徳川政権への揶揄も含まれていたという。 ◆幕末 江戸時代後期、1864年旧6月、新撰組は宮部鼎蔵の下僕・忠蔵を捕え、南禅寺の三門に縛りつけ数日間生晒しにする。新撰組は宮部の行方を捜していた。小川亭の女将・テイが、宮部に伝えようとしたが連絡は取れなかった。 その後、新撰組は枡屋喜右衛門(古高俊太郎)宅に踏み込み、池田屋事件につながる。宮部はこの時、斬殺されている。 ◆景烈祠 「景烈祠」は、法堂の北、土塀内祠にある。徳川家康の家臣・本多正信(1538-1616)の板碑を安置する。江戸時代前期、1649年に正信33回忌に甥・正貫により建立された。 碑は亀趺上にあり、上部に双龍があり、「本多佐渡守正信碑銘」の篆刻がある。題箋は石川丈山の書、文は林羅山の撰になる。 ◆佐久間燈籠 「佐久間燈籠」は、三門の西に立つ。「日本三大燈籠」の一つとされ、日本最大、東洋一ともいう。江戸時代前期、1628年の三門落成の時、武将・佐久間勝之(1568-1634)が供養のために奉献した。 俗に「佐久間玄藩の片灯寵」と呼ばれている。玄藩(盛政、1554-1583)は、勝之の兄になる。銘文は以心崇伝(いしん-すうでん)によるという。高さ6m。 ◆茶室 ◈茶室「窮心亭」は、現代、1954年に茶道宗徧(そうへん)流8世・宗有宗匠により寄進された。 ◈本坊東北の茶室「不識庵(ふしきあん)」は、宗徧流一門により、家元・山田宗有の米寿を記念し、現代、1968年に寄進された。岡田永斎の作による。 四畳半本勝手の席は、茶道口、東に貴人口、南に躙口が開き、床の間、茶道口、天井は竹竿野根板平天井、竹垂木の掛込天井、舟底天井、広間(6畳)の北東に出書院、天井は竿縁平天井、掛込天井、舟底天井、水屋、台所、裏玄関も付く。 露地を囲む竹垣は南禅寺垣といわれる。 ◆塔頭 12の塔頭がある。光雲寺(こううん)(境外)、金地(こんち)院、天授(てんじゅ)庵、帰雲(きうん)院、聴松(ちょうしょう)院、真乗(しんじょう)院、高徳(こうとく)庵、法皇(ほうこう)寺、慈氏(じし)院、正因(しょういん)庵、正的(しょうてき)院、南陽(なんよう)院になる。 ◆綾戸 山門前に寺の守護神、綾戸大明神が祀られる小さな社がある。 ◆湯豆腐 南禅寺は湯豆腐発祥の地という。南禅寺で、参詣者に供していた精進料理が湯豆腐の起源という。周辺には、湯豆腐の専門店、精進料理の老舗が複数ある。南禅寺豆腐、南禅寺蒸し、南禅寺揚げなどの語も生まれた。 豆腐は中国より、奈良時代-平安時代に帰国した遣唐使により伝えられたという。文献初出としては、平安時代後期、1183年に奈良・春日大社の神主の日記に、供物として「唐符(とうふ)」と記されている。 ◆水路閣 水路閣は、琵琶湖疏水の支流の一部になる。田邊朔郎が設計した。近代、1887年に着工し、1888年に竣工した。当初は、「亀山天皇陵前桟橋」「南禅寺桟橋」とも呼ばれた。 南禅寺境内の中心部を東西に貫くことから、工事途中から意匠、景観にも配慮された。田邊も設計を考慮している。 現代、1983年7月に京都市指定史跡に指定される。1996年6月に、国の史跡(琵琶湖疏水の一部)に指定された。2007-2008年に経済産業省は「近代化産業遺産」として、琶湖疏水関連遺産を認定している。「京都における産業の近代化の歩みを物語る琵琶湖疏水などの近代化産業遺産群」の一つとして、「疏水分線の水路閣」も含まれている。 南禅寺境内にあり、琵琶湖疏水を流す水道橋(水路橋)であり、最上部に水路が通り東から西へ流れている。その先の主流は2流になり、境内を横断する形で流れ下る。 駆体は煉瓦、花崗岩で積み上げ、水路・主要部分にはモルタルなどを用いた。2基の橋台、13基の橋脚が立ち大小の連続アーチを形成している。アーチはローマ水道(紀元前312年-3世紀の古代ローマで建築された水道)が参考にされたという。水路には、現在も2t/sの水が流れている。 半円アーチ式煉瓦造、花崗岩。全長93.1m、幅4.5m/4.06m、水路幅2.4m、高さ13m。 ◆癲(てん)狂院 近代、1875年7月、京都府の明石博高は、槇村正直、東山天華の協力を得て、南禅寺の大方丈を借り「京都癲(てん)狂院(精神科病院)」を創設した。(「府庁文書」)。京都療病院が管理し、国内初の公立の精神病院だった。真島利民が院長に就く。塔頭・帰雲院の客殿も接取になり、金地院も療病院非常立退所に指定された。一年間の平均患者数63人、入退院患者数は260余人だった。 1882年10月に財政難により廃止になり南禅寺に返還される。(「府庁文書」)。修繕費2500円が下付された。その後、私立癲狂院として永観堂(左京区)に移転した。 ◆琵琶湖疏水工事殉難者 近代、1890年4月24日に、南禅寺本堂において、琵琶湖疏水工事により事故死、病死した吏員・工夫17人の追薦会が執り行われた。本導師は南禅寺派官長・舜應和尚により、京都府知事・北垣国道ら議員80人が列席した。 ◆草川 かつて、南禅寺駒ヶ岳滝を水源にした大草川、山科厨子奥滝谷を水源にした小草川(草内川)が南禅寺境内で合流していた。草川になり、三門前を北流し、白川に合流していた。 近代の蹴上浄水場、琵琶湖疏水の建設により、一部は暗渠になった。いまも地名に草川町(くさかわ-ちょう)が残っている。 ◆文学 ◈小説家・志賀直哉(1883-1971)は、1923年より3年間、京都に暮らした。当初は粟田口三条坊、その後、山科竹鼻に移った。南禅寺を訪れ、方丈の狩野派の襖絵について「虎、元信例により大いによし」と日記に残した。 ◈小説家・評論家・大岡昇平(1909-1988)の『黒髪』(1961)には、長い黒髪を持つ種島久子という女性が登場する。久子の京都での数々の恋愛が描かれている。ある時、久子は南禅寺の水路閣、疏水の流れに誘われて歩く。哲学の道まで来る途中に尼僧に会い、山門をくぐる。 ◈川端康成(1899-1972)の『古都』(1962)に界隈が登場する。 ◈小説家・松本清張(1909-1992)『球形の荒野』(1962)では、舞台の一つとして描写されている。 ◆句碑 「この門を入れば 涼風おのづから 杉洞」の自筆句碑が参道に立つ。近現代の臨済宗の僧・森永湛堂(1900-1975)は、本派円通寺僧堂師家(しけ)(佐賀県伊万里市)だった。高浜虚子に師事した。ホトトギス派。 石は熊本県奥球磨白髭岳産の15tの石という。 ◆樹木 ◈山門近くにイブキ、ほかにカエデ、イチョウがある。 ◈南禅僧堂の香雲庵(こううん-あん)(非公開)に、ツバキの品種「天倫寺月光(てんりんじ-がっこう)」が植えられている。濃い紅色の花弁をしている。 管長・柴山全慶(1894-1974)は、特にツバキを愛し、晩年に天倫寺(松江市)から譲り受けた。全慶は武田薬品工業・京都薬用植物園(左京区)に繁殖を依頼している。全慶の没後、所縁の香雲庵の庭にも植えられ、その後姿を消した。2018年に植物園より再び移植されている。 ◆野生生物 キョウトニンギョウトビケラ(昆虫、絶滅危惧種)のオスは、近代、1942年に南禅寺で採集された。 ガロアアナアキハナアブ(昆虫、準絶滅危惧種)、ヒガシヤマクダトビケラ(昆虫、要注目種)、ヤマトサンカクゴケ(苔類、準絶滅危惧種)、コイシタケ(菌類、要注目種)がある。2015年現在。 ◆映画 ◈南禅寺と琵琶湖疏水を舞台として現代劇映画「球形の荒野」(監督・貞永方久、1975年、松竹)が撮影された。 ◈時代劇映画「一心太助 男の中の男一匹」(監督・沢島忠、1959年、東映)でも境内で撮影が行われている。 ◈時代劇映画「眠狂四郎 女妖剣」(監督・池広一夫、1964年、大映京都)では、捕われの身の隠れキシリタンの兄を救うために、小鈴(藤村志保)が僧堂への坂を駆け上がる。 ◈現代劇映画「レッツゴー!若大将」(監督・岩内克己、1967年、東宝)でも南禅寺が登場する。若大将(加山雄三)と澄子(星由里子)がお決まりの喧嘩をする。 ◈時代劇映画「鑓(やり)の権三」(監督・篠田正浩、1986年、表現社、松竹)では、不義密通の濡れ衣を着せられた松江藩の笹井権三(郷ひろみ)は、師・市之進女房・おさゐ(岩下志麻)とともに逃れ、三門前に辿り着く。 ◈時代劇映画「陰陽師」(監督・滝田洋二、2001年、「陰陽師」製作委員会)では、三門前で安倍晴明の友人・源博雅(伊藤英明)が、祐姫(夏川結衣)に笛を奏でる。祐姫には鬼が憑いている。 ◈アメリカ合衆国映画「ロスト・イン・トランスレーション」(監督・ソフィア・コッポラ、2003年、アメリカン・ゾエトロープ、エレメンタル・フィルム)でも舞台の一つになる。 アメリカ合衆国の人妻・シャーロット(スカーレット・ヨハンソン)は、雨降る三門で文金高島田姿の結婚式行列に出会う。 ◆アニメ ◈アニメーション『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 』(原作・和月伸宏、監督・古橋一浩、制作・スタジオぎゃろっぷ(第1話-第66話)・スタジオディーン(第67話-第94話)、1996年1月-1998年9月、全94話)の舞台になった。三門、水路閣が登場する。 ◈劇場版アニメーション『名探偵コナン 迷宮の十字路』(原作・青山剛昌、監督・こだま兼嗣、制作・トムス・エンタテインメント、2003年4月)の舞台になった。三門、中門などのシーンがある。 ◈アニメーション『七人のナナ』(原作・監督・今川泰宏、制作・A・C・G・T、2002年1月-6月、全25話)の舞台になった。「鈴木ナナ」、「小野寺瞳」が登場する。 ◈アニメーション『けいおん!』(原作・かきふらい、監督・山田尚子、制作・京都アニメーション、第1期2009年4月-6月、第2期2010年4月- 9月、第1期全14話、第2期全27話)に水路閣が登場する。 ◈アニメーション『四畳半神話大系』(原作・森見登美彦、監督・湯浅政明、制作・マッドハウス、 2010年4月-7月、全11話)の第5話「ソフトボールサークル『ほんわか』」で、水路閣が登場する。 ◈アニメーション『京騒戯画』(原作・東堂いづみ、監督・松本理恵、制作・東映アニメーション、2013年10月-12月、全13話)の舞台になった。5話で水路閣が登場する。 ◈アニメーション『有頂天家族』『有頂天家族2』(原作・森見登美彦、監督・吉原正行、制作・P.A.WORKS、第1期2013年7月-9月、第2期2017年4月-6月、第1期全13話、第2期全12話)の舞台になった。水路閣が登場する。第2期第4話に三門がある。 ◆市電 付近に市電の停留場「南禅寺橋(後・南禅寺前)」があった。 近代、1895年に第4回内国勧業博覧会の開幕に伴い、4月1日に京都電気鉄道・鴨東線の木屋町二条-岡崎円勝寺町-岡崎博覧会場-南禅寺橋(後・南禅寺前)が営業開始している。 1907年8月8日に、京都市電・鴨東線の南禅寺橋-蹴上間(後・市電蹴上線の一部区間)が延伸開業し、鴨東線全線が開業になる。1926年8月7日に、蹴上線・仁王門 - 岡崎圓勝寺町が開業になり、鴨東線・岡崎圓勝寺町-蹴上を軌隔拡張し蹴上線に編入される。1945年2月1日に、蹴上線・仁王門-蹴上は休止になる。現代、1965年7月10日に、蹴上線・東山仁王門-蹴上は廃止された。 ◆断層 大文字山西側の急傾斜の断層涯があり、麓に沿い南北走行の活断層は、「銀閣寺-南禅寺断層(鹿ヶ谷断層)」(長さ3km)と呼ばれている。 花折断層帯(右横ずれ断層)の南部に当たるという。ただ、付近は山地側が持ち上がる逆断層であり、運動形式は異なっている。 ◆宿坊・修行体験 ◈宿坊「南禅会館」に宿泊できる。 ◈坐禅、写経が体験できる。坐禅・法話の暁天坐禅会(第2・4日曜日6:00-7:00、11月-3月6:30、8月は休会・12月第4・1月第2日曜日は休会、龍淵閣、 ◈坐禅の胡禅会(静坐・坐禅・講話・座談会、第1日曜日、8:00-10:00、休会は1月15日・8月休会、南禅寺僧堂、 ◈南禅会(第4日曜日、13:00-16:00、 ◈写経会(毎月15日、13:00-15:00)。 ◆年間行事 改旦祝聖(1月1日)、修正大般若(1月1日-3日)、高源忌(1月9日)、百丈忌(1月17日)、臨済忌(2月10日)、仏涅槃会(2月15日)、南院忌(南院国師忌日法要)(4月2日)、本光忌半歳(2月20日)、三門懺法会(3月彼岸中日)、南院忌半歳(4月2日)、仏誕生会(4月8日)、三門大施餓鬼(8月15日)、後醍醐天皇御忌(9月15日)、三門懺法会(9月彼岸中日)、達磨忌(10月5日)、亀山法皇御忌(10月12日)、開山忌(無関普門忌日法要、茶道宗徧流家元の献茶)(11月12日)、臘八大接心(12月1日-8日)、仏成道会(12月8日)、除夜の鐘(12月1日から方丈庭園拝観受付で整理券が配布される。12月31日は23:30より撞かれる。)(12月31日)。 暁天坐禅(4-10月、11月-3月、第2・4日曜日。休会は8・12月第4日曜日、1月第2日曜日) *年間行事は中止、日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都の五山寺院 その歴史と系譜』、『旧版 古寺巡礼京都 12 南禅寺』、『古寺巡礼 京都 24 南禅寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『日本の古寺大巡礼』、『仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『歴史のなかの宗教 日本の寺院』、『京都美術鑑賞入門』、『障壁画の見方』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都新選組案内』、『京をわたる 橋がつなぐ人と暮らし』、『社寺』、『新選組と幕末の京都』、『岡崎・南禅寺界隈の庭の調査』、『庭を読み解く』、『事典 日本の名僧』、『日本の名僧』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『京都で建築に出会う』、『京の茶室 東山編』、『京都 四季の庭園』、『増補版 京の医史跡探訪』、『京の医学』、『京の庭の巨匠たち 3 小堀遠州』、『京都の名園 庭』、『京都 古都の庭をめぐる』 、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証 3』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『シネマの京都をたどる』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『京都はじまり物語』、『あなたの知らない京都の歴史』、『京都 神社と寺院の森』、『京都の歴史災害』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、『琵琶湖疏水の100年 資料編』、『琵琶湖疏水及水力使用事業』、『週刊 日本庭園をゆく 8 京都洛東の名庭 2 南禅寺 平安神宮 無鄰庵』、『週刊 仏教新発見 26 南禅寺 天龍寺』、『週刊 京都を歩く 10 南禅寺周辺』、『週刊 日本の美をめぐる 室町5 38 狩野派の流れ 元信 永徳 探幽』、『週刊 京都を歩く 10 南禅寺周辺 、ウェブサイト「南禅寺」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」 』  |

|

|

|

|

| |

||