|

|

|

| 桂宮邸跡 (京都市上京区) Site of of Katsuranomiya-tei Rresidence |

|

| 桂宮邸跡 | 桂宮邸跡 |

|

|

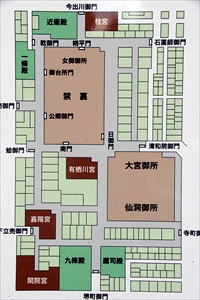

「桂宮邸跡」の木標     【参照】桂宮邸の復元図(製作・松田剛佐・村田尚子)、閑院宮邸跡収納展示館の展示パネルより  1847年の復元図、閑院宮邸跡収納展示館の展示パネルより  庭園模型、閑院宮邸跡収納展示館の展示パネルより  【参照】江戸時代、慶応年間(1865-1868)の御所周辺、左上に禁裏(茶色部分)、桂宮はその右上の焦げ茶色部分、環境省京都御苑管理事務所の案内板より |

京都御苑内の今出川門を入った東に、「桂宮邸跡(かつらのみや-てい-あと)」の木標が立てられ、門、築地塀などが残されている。 かつて、この付近に安土・桃山時代に創設された宮家の一つ八条宮(桂宮)があった。 ◆歴史年表 詳細は不明。 年代不詳、邸は京都御苑内、今出川門を入った付近にあった。 江戸時代、1854年、旧4月、内裏炎上(嘉永の大火)により、第121代・孝明天皇は、旧4月15日、桂宮邸が一時仮御所になる。 近代、1870年、8月、内裏内の公家邸宅地は京都府の管轄になる。 1871年、11月、内裏内の公家町は隣接する町組に分割された。 1877年-1880年、京都御苑内の華族士族などの土地は京都府により買上げられた。 1893年-1894年、旧桂宮邸の建物の一部が二条城に移築された。 ◆智仁 親王 安土・桃山時代-江戸時代前期の皇族・智仁 親王(としひと-しんのう、1579-1629)。男性。幼名は六宮・古佐麿(胡佐麿)、八条宮、法号は桂光院。父・誠仁親王(陽光院)、母・新上東門院の第6皇子。第107代・後陽成天皇の弟。幼少で豊臣秀吉の猶子になる。1589年、秀吉に鶴松が誕生したため、猶子を解消し代わりに、1590年、秀吉の奏請により宮家を創立した。当初は八条宮と称した。1591年、親王宣下を受け元服、式部卿に任じられる。1600年、石田三成方の軍勢に囲まれ、丹後田辺城(京都府)に籠城の細川幽斎より、古今伝授(三条西家秘伝、近衛家秘伝、堺伝受)を受けた。1601年、一品に叙される。1615年-1616年、別邸(現・桂離宮)を創設した。1625年、第108代・後水尾天皇に古今伝授を授ける。以来、御所伝授の基になる。51歳。 和歌・連歌を好み、会を催し、和歌などの集書、新写も行った。幽斎に『伊勢物語』などの講釈を学ぶ。別邸は、2代・智忠親王により完成された。 四親王家の一つである八条宮(桂宮)初代になる。墓は桂宮東ノ墓地(上京区)にある。 ◆智忠 親王 江戸時代前期の皇族・智忠 親王(としただ-しんのう、1620-1662)。男性。初名は忠仁。父・八条宮智仁親王、母・丹後国主・京極高知の娘・京極常子の第1王子。1624年、第108代・後水尾天皇の猶子になる。1626年、親王宣下、忠仁(ただひと)と称し、後に智忠に改称する。1629年、元服し、中務卿に任じられる。同年、父没後、宮家を継承した。1642年、前田利常の娘・富子を妃にする。後嗣はなく、1654年、後水尾天皇第13皇子・穏仁親王を養子にした。1657年、二品。44歳。 学問を好み、和歌・連歌、書に秀でた。父造営の別荘(桂離宮)を改修し、整備した。 八条宮(桂宮)2代になる。墓は桂宮東ノ墓地(上京区)にある。 ◆穏仁 親王 江戸時代前期の皇族・穏仁 親王(やすひと-しんのう、1643-1665)。男性。幼称は幸宮。父・第108代・後水尾天皇、母・逢春門院の第11皇子。1655年、式部卿になる。1662年、智忠(としただ)親王のあとを継ぐ。23歳。 八条宮(桂宮)家3代になる。 ◆長仁親王 江戸時代前期の皇族・長仁親王(おさひと-しんのう、1655-1675)。男性。幼称は阿茶麿。父・第111代・後西(ごさい)天皇、母・明子女王の第1皇子。1666年、八条宮(桂宮)家を継ぐ。1669年、親王になった。21歳。 八条宮(桂宮)家4代になる。 ◆尚仁 親王 江戸時代前期の皇族・尚仁 親王(なおひと-しんのう、1671-1689)。幼称は員宮(かずのみや)。男性。父・第111代・後西天皇、母・藤原定子(六条局)の第8皇子。1675年、宮家を継ぐ。1684年、親王になる。1686年、弾正尹になった。19歳。 八条宮(桂宮)家5代になる。 ◆作宮 江戸時代前期の皇族・作宮(さくのみや、1689-1692)。幼名は正宮(まさのみや)。男性。父・第112代・霊元天皇の第8皇子。1689年、八条宮(桂宮の初称)尚仁(なおひと)親王の跡を継ぐ。常磐井宮(ときわいのみや)に改めた。4歳。 常磐井宮の宮号は1代で終わった。 ◆文仁 親王 江戸時代前期-中期の皇族・文仁 親王(あやひと-しんのう、1680-1711)。男性。幼称は富貴宮。父・第112代・霊元天皇、母・敬法門院藤原宗子の第8皇子。幸仁(ゆきひと)親王(有栖川宮)の養子になる。尚仁(なおひと)親王の後継とされた弟・作宮(さくのみや)(常磐井宮)が死去し、1695年、跡を継ぐ。1696年、京極宮と改称した。1697年、親王になった。32歳。 京極宮(桂宮家)6代になる。 ◆家仁 親王 江戸時代前期-中期の家仁 親王(やかひと-しんのう、1703-1768) 。男性。父・文仁(あやひと)親王の第1王子。第113代・東山天皇の猶子になる。1709年、親王になった。65歳。 京極宮(桂宮家)7代になる。 ◆公仁 親王 江戸時代中期の皇族・公仁 親王(きんひと-しんのう、1733-1770)。男性。幼称は胡佐宮(こさのみや)、号は京極宮。父・家仁(やかひと)親王の第1王子。第115代・桜町天皇の猶子になる。1745年、親王になり、上総(かずさの)太守に任じられた。38歳。 桂宮家8代になる。 ◆盛仁 親王 江戸時代後期の皇族・盛仁 親王(たけひと/もりひと-しんのう、1810-1811)。男性。父・第119代・光格天皇、母・菅原和子の第4/5皇子。1811年、親王になる。翌日没した。2歳。幼称は磐宮。 桂宮家9代になる。 ◆節仁 親王 江戸時代後期の皇族・節仁 親王(みさひと-しんのう、1833-1836)。男性。幼称は幹宮(もとのみや)。父・第120代・仁孝(にんこう)天皇、母・新待賢門院の第6皇子。桂宮家を相続した。4歳。 桂宮家10代になる。 ◆淑子 内親王 江戸時代後期-近代の皇女・淑子 内親王(すみこ-ないしんのう、1829-1881)。幼称は敏宮(ときのみや)。女性。父・第120代・仁孝天皇、母・甘露寺妍子(かんろじ-きよこ)の第3皇女。第121代・孝明天皇の姉。1842年、内親王になる。婚約者・閑院宮愛仁(かんいんのみや-なるひと)親王の死去により生涯独身だった。1862年、桂宮家を相続した。53歳。 桂宮家最後の11代であり、以後、廃絶した。 ◆桂宮 桂宮(かつらのみや)は、江戸時代の宮家の四親王家(ししんのうけ)の一つになる。ほかに、伏見・有栖川(ありすがわ)・閑院(かんいん)がある。初めは八条宮、後に常盤井宮・京極宮、桂宮と称した。菩提寺は相国寺・慈照院(上京区)になる。 第106代・正親町天皇の皇子・誠仁親王(さねひと-しんのう 、1552-1586)の皇子・智仁親王(としひと-しんのう、1579-1629)を初代にした。智仁親王は初めは豊臣秀吉(1536-1598)の猶子になった。1589年に秀吉は鶴松(1589-1591)をもうけたため猶子を解消した。代わりに1590年に八条宮の創立になった。丹波、山城、宇治などに所領があった。 慶長年間(1596-1615)に、2代将軍・徳川秀忠(1579-1632)から山城下桂村を中心として3006石6斗の知行が与えられる。初代・智仁は桂川付近に別邸を営む。2代・智忠親王(としただ、しんのう、1619-1662)の時に完成し、現在の桂離宮になった。 3代・智仁親王(としひと-しんのう、1579-1629)以降、継嗣を欠き、養嗣子、夭逝も続き、その度に皇子が入り相続した。5代・尚仁親王(ひさひと-しんのう、1671-1689)にも嗣子なく、第112代・霊元天皇皇子・作宮(さくのみや、1689-1692)が継嗣とされた。夭折後、1696年に兄・文仁親王(あやひと-しんのう、1680-1711)が6代になり京極宮(きょうごくのみや)に改めた。その孫・8代・公仁親王(きみひと-しんのう、1733-1770)にも嗣子なく、1810年に第119代・光格天皇皇子の9代・盛仁親王(たけひと-しんのう、1810-1811)が相続し、桂宮と称した。宮家の号は、智仁親王が営んだ桂村の別業(現・桂離宮)に由来する。 10代・節仁親王(みさひと-しんのう、1833-1836)後に姉の11代・淑子内親王(すみこ-ないしんのう、1829-1881)が継承した。1881年、内親王の死去とともに桂宮は断絶した。その後、家司職以下は解かれ、宮家の号は宮内省に預けられた。桂村の別業は桂離宮とされた。 桂宮伝来の典籍に貴重本が多く、「桂宮本」と総称されている。現在は、国立国会図書館支部図書館の内閣文庫に所蔵されている。歌書『桂宮本万葉集』などがある。「五大万葉集」の一つで、現存最古の万葉集写本という。 なお、1988年-2014年に、三笠宮家の崇仁親王(たかひと-しんのう、1915-)の第2子・宜仁親王(よしひと-しんのう、1948-2014)が桂宮を称した。親王の「お印(しるし)」である桂に関連し、過去の桂宮との関係はない。 ◆桂宮邸 桂宮邸は全建坪1357坪(4480㎡)に棟数55あった。 1854年旧4月の内裏炎上(嘉永の大火)により、第121代・孝明天皇は、下鴨神社、聖護院に難を避け、旧4月15日、桂宮邸が仮御所になる。以後、天皇は、新内裏が完成するまでの約1年半を桂宮邸に過ごした。 近代、1892年-1893年に玄関、御所院、台所、雁の間、御常御殿の4棟が二条城本丸御殿として移築保存された。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『京都大事典』、『日本の名家・名門人物系譜総覧』、『岩波講座2 近代日本の文化史 コスモロジーの「近世」』、閑院宮邸跡収納展示館、ウェブサイト「近世京都の火災と復興-嘉永7年の大火と安政内裏造営期の京都-」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|