|

|

|

| 幸神社 (京都市上京区) Sainokamino-yashiro Shrine |

|

| 幸神社 | 幸神社 |

|

|

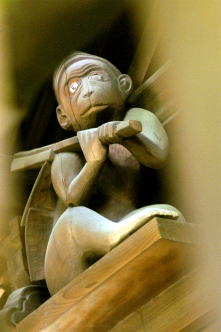

「皇城鬼門除 出雲路幸神社」   狛犬   拝殿、瑞垣に絵馬が数多く掛けられている。     本殿  社殿の東北隅、鬼門除けの猿  陽石     末社  三天社  稲荷社  右より、竃神社、天満宮、淡嶋社、春日社  厳島社  稲荷神社  金毘羅社  「猿田彦太神御神石旧跡」の石標   「猿田彦大神」の石標  社の東北隅、「おせきさん」  石神、御石(おせき)  疫社  奇石  ご神木  【参照】寺町通にある社号碑「厄除 縁結 幸神社」 |

京都御所の北、幸神町(さいのかみ-ちょう)に幸神社(さいのかみの-やしろ/こう-じんじゃ)はある。「出雲路幸神」、「出雲路道祖神社」ともいわれた。

祭神は、本社に主神の猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)、相殿神に天之御中主日御神(あめのみなかぬしほのおかみ)、可美葦牙彦舅尊(かみあきひこしうとのみこと)、天照皇太神(あまてらすすめおおかみ)、皇孫瓊々杵尊(こうそんににぎのみこと)、天鈿女命(あめのうずめのみこと)、大国主尊(おおくにぬしのみこと)、少彦名太神(すくなひこなのおおかみ)、事代主命(ことしろぬしのみこと)など八神が祀られている。 疫病、悪霊を防ぐ道祖神、鬼門除けの守護神、芸能上達、旅行安全、「御石さん(おせきさん)」は縁結び、浮気封じの信仰も集める ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 神代の頃、祭祀されたという。(社伝) 飛鳥時代、661年、再興されたともいう。(社伝) 平安時代、延暦年間(782-806)、第50代・桓武天皇の平安京造営の際に、都の東北鬼門封じのために、出雲路道祖神を建立したという。(『雍州府志』) 796年、創建されたともいう。平安京遷都後の最初の神社になるともいう。 939年、出雲路幸神は創建されたともいう。(『山州名跡志』) 鎌倉時代、1246年、第88代・後嵯峨天皇は、下鴨神社参詣に際して、現在地付近の道祖神社の前を通ったという。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失する。 その後、現在地に移転したともいう。保科肥後守家臣が境内地を拡充し、藪ノ下町の僧・権堂が譲り受け、両部(神仏習合)としたともいう。(『坊目誌』) 江戸時代初期、現在地に遷され、現在の社号になったともいう。 1708年、宝永の大火により焼失する。 1784年、再建されている。 1788年、天明の大火で焼失する。 近代、1868年、社僧が廃される。社掌(神職の職名、府県社・郷社では社司の下に属した。村社・無格社では祭祀、庶務を管理した。)のみになる。 ◆藤原実方 平安時代中期の官吏・歌人・藤原実方(ふじわら-の-さねかた、960?-998)。男性。父・侍従・定時(貞時)、母・左大臣・源雅信の娘、左大臣師尹の孫。父の早世により叔父・済時(なりとき)の養子になる。侍従、右馬頭(うまのかみ)、左近衛中将などを歴任した。995年、陸奥守になり赴任し、その地で没した。正四位下左中将。 中古三十六歌仙の一人。『拾遺集』以下の勅撰集に入集、家集『実方朝臣集』がある。『百人一首』に「かくとだにえやはいぶきのさしも草さしも知らじな燃ゆる思ひを」がある。藤原道綱、道信(みちのぶ)、源重之(しげゆき)らと親交した。清少納言など多くの女性との贈答歌を残した。舞人としても活躍した。 説話として、藤原行成と殿上で争い、相手の冠を投げ落とした。第66代・一条天皇の怒りを買い「歌枕見てまいれ」と、陸奥守に左遷されたともいう。(『古事談』など) ◆出雲阿国 安土・桃山時代-江戸時代前期の芸能者・出雲阿国(いずも/いづも-の-おくに、1572?-? )。詳細は不明。女性。於国、国、クニ。出雲国杵築中村の里・鍛冶・中村三右衛門の娘/洛北出雲路河原の時宗鉦打聖の娘/奈良近郊の散所の「歩き巫女(みこ)」ともいう。出雲大社の巫女(アルキ神子[みこ]、歩き巫女)になり、永禄年間(1558-1570)、出雲大社勧進のために神楽舞で諸国を巡ったともいう。美貌もあり評判になる。1582年、奈良・春日大社で上演された「ややこ(稚児)踊り」は、8歳の加賀と演じたともいう。1591年、ややこおどりが北野天満宮の松梅院で披露された。文禄年間(1593-1596)、伏水(ふしみ)城で結城/松平秀康の前で踊ったともいう。慶長年間(1596-1615)、京都に上り歌舞伎踊りを始めたという。1600年、京都で公家に招かれ近江殿、宮中で菊とともに演じたという。(『時慶卿記』)。1603年、春、北野神社の東で南蛮風の衣装に男装した阿国の「歌舞伎踊(阿国歌舞伎)」が披露される。五条の東の橋詰、三条縄手の東、祇園の町のうしろに舞台を建てたともいう。1604年、伊勢国桑名、1607年、江戸城で興行したともいう。その後の消息は不明とされる。晩年、故郷で出家し智月尼と称したともいう。 歌舞伎踊、阿国歌舞伎の創始者とされる。 ◆道祖神 当社は、出雲氏との関わりがあるともいう。かつて「出雲路道祖神」と呼ばれた。鴨川河畔西側の出雲路にあり、出雲への出発点になっていたともいう。また、出雲郷の雲上里と雲下里の境に祀られていたともいう。 道祖神は、村境、辻、橋付近に祀られ、外から来襲する疫神、悪霊を防ぐ神だった。「岐(わかれ)の神」、「御霊」とも呼ばれた。「賽の神」、「塞の神(さえのかみ)」、「障の神」であり、交通の要衝に置かれた。また、夫婦和合の神ともいう。 なお、主神の猿田彦大神も「衢の神(ちまたのかみ)」といわれている。「衢」とは「要衝」を意味した。 ◆猿 当社と猿の関わりは深い。 本殿北東角に、鬼門除けの意味を持つという猿の神像が祀られている。猿は右肩に御幣(ごへい)を担ぎ、北東の方角を向いている。これは、都への邪鬼の侵入を防ぐために、北東の空を守護する意味がある。当社では、猿は日吉山王神社(日吉大社)の神使としている。なお、江戸時代前期の左甚五郎の作といわれる。 古代中国では、北東方角を鬼門と呼び、異界の鬼が人間界に行き来する出入り口があると考えられていた。陰陽道では、北東の艮(うしとら)とは、北方の陰から東方の陽に転ずる急所とされ畏れられ、鬼門には方位の神の鬼門神・金神(きんじん/こんじん)を祀り固めた。この方角への出発、建築、移転、嫁入りは「金神七殺」を招くとものとして忌まれた。また、猿は夜明けを告げて叫ぶとされた。猿は闇を払い、日の出をもたらす生物であり、闇の悪鬼を祓う魔除けの眷属と考えられた。節分とは、冬至を真北とすると、北東(丑寅)に当たるために鬼を祓う意味があった。 平安時代には鬼門信仰により、平安京の北東の鬼門封じのために幾重もの社寺が配されていた。京都御所の鬼門である猿ヶ辻、その北東方向の位置に当社が祀られている。さらに北東に赤山禅院、さらに北東に比叡山延暦寺(日吉大社)が位置している。都の北東のほぼ直線上に4つの猿が祀られている。猿は、北東よりの邪気の侵入に対して四重に防御しているとされている。 当社は、先住の出雲氏の神が平安遷都後に、都北東の境界を守護する道祖神として取り込まれ祀られたとみられている。後に、天孫降臨の道案内をした猿田彦神と混淆された。また、比叡山延暦寺は、日吉大社の山王権現を習合し、神使の猿も取り込んだ。その際に、都では猿が鬼門除けになるとの信仰も生む。後付で比叡山は都の鬼門守護の役割を担わされたともいう。後に、「三猿(見ざる、言わざる、聞かざる)」は、魔除け、厄除けの信仰を生み全国に流布した。 ◆おせきさん 社の東北隅に、「御石(おせき)さん」がある。平安時代より祀られご神体ともいわれる。社は10回あまりの火災で焼失したが神石は残った。神石、陽石であり、拝むと縁に恵まれ、幸せが訪れるとされた。 形が男性性器(男根形)に類似していることから生殖神とされた。祈願すると結縁あるという。浮気封じ、夫婦和合の神ともいう。霊力が強いため、触れると祟りがあるともいう。緑色岩類。 ◆末社 ◈「三天社」の祭神は、天照皇太神(あまてらすすめおおかみ)・健甕槌命(たけみかづちのみこと)・大国主命(おおくにぬしのみこと)を祀る。 ◈「稲荷社」は、天穂日命(あめほひのみこと)・大気津姫命(おきつひめのみこと)・三穂津姫命(みほつひめのみこと)。 ◈「竃神社」は、歳神(としのかみ)・澳津彦命(おきつひこのみこと)・興津姫命(おきつひめのみこと)。 ◈「天満宮」は、菅原道真、淡嶋社・少彦名大神(すくなひこなのおおかみ)。 ◈「春日社」は、天児屋根命(あめのこやねのみこと)・太玉主命(ふとたまぬしのみこと)。 ◈「厳島社」は、市寸島比賣命(いちすしまひめのみこと)。 ◈「稲荷神社」は、五社大明神(ごしゃだいみょうじん)、初寄大明神(はつくしだいみょうじん)、岡元大明神(おかもとだいみょうじん)、幸上大明神(さいかみだいみょうじん)、山田大明神(やまだだいみょうじん)。 ◈「金毘羅社」は、素戔嗚尊(すさのおのみこと)、天御中主尊(あめのみなかぬしのみこと)、大己貴尊(おおなむちのみこと)、金山彦命(かなやまひこのみこと)、猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)。 ◈「疫社」は、素戔嗚尊(すさのおのみこと)、大己貴尊(おおなむちのみこと)・寄稲田姫命(くしなだひめのみこと)・八嶋士双命(やしましふたのみこと)・五十猛神(いそたけるのかみ)を祀る。 ◆出雲の道祖神 出雲の道祖神にまつわる説話がある。 ◈平安時代の歌人・藤原実方は、都より陸奥に左遷され、歌枕を調べていた。騎馬して道祖神の前を過ぎようとした。ある人が、この道祖神は霊神であり、下馬し再拝するようにと教えた。実方が道祖神に尋ねると、出雲の道祖神の女(むすめ)という。実方は下品の女神と見下し、下馬せずに通り過ぎようとした。道祖神は怒り、実方も馬も蹴り殺したという。(『源平盛衰記』)。実方の墓は当社傍らにあるという。 ◈夫婦和合の神として「出雲路の妻会(さえ)の結び」とある。出雲路の道祖神が登場している。(『曾我物語』) ◆御霊会 平安時代に御霊会が営まれたのは、平安京の条坊に近い洛外・条坊端の場所が多かった。出雲路・船岡・紫野・衣笠・花園・天安寺・東寺・西寺・城南寺・白川・祇園八坂・神泉苑などの地だった。 それ以前の平城京では、「道饗祭(みちあえ-の-まつり、四境祭)」があり、6月・12月の晦日に、都の四境(東北・東南・西北・西南)の路上で、疫神に供物を饗応していた。 同日に大内裏四隅では、「鎮火祭(ひしずめ-まつり)」が行われており、合わせて「四角四境祭」と呼ばれていた。 ◆阿国 安土・桃山時代の女性芸能者で歌舞伎創始者・出雲阿国(1572 ?-?)は、この出雲路あたりに生まれたともいう。また、一時期、当社の稚児、巫女としても奉仕していたともいう。(社伝) ◆年間行事 祈年祭(3月25日)、秋季例大祭(9月16日)、火焚祭(11月25日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市の地名』、『京都 歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、 『歴史の京都4 芸術家と芸能家』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京 no.55』、『新日本ガイド14 京都』、『京のしあわせめぐり55』、『京都の自然ふしぎ見聞録』  |

|

|

| |

|