|

|

|

| 飯室不動堂 〔比叡山延暦寺〕 (滋賀県大津市) Enryaku-ji Temple,Imurofudodo |

|

| 飯室不動堂 | 飯室不動堂 |

|

|

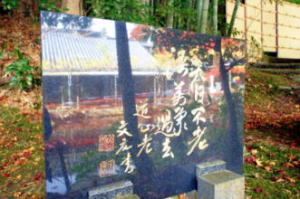

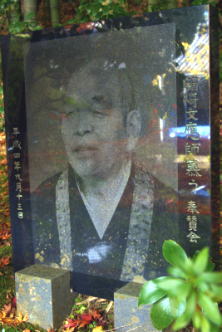

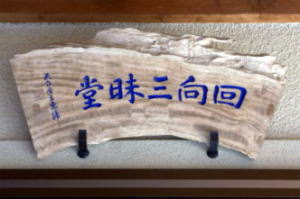

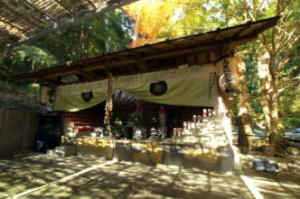

閼伽井  閼伽井  千手堂(八角堂)  水掛け観音、1994年建立。  御供所  御供所、一願不動尊  御供所、一願不動明王像  御供所、大護摩殿の礎石  一願不動尊の狛犬  コンクリートに残るクロの足跡。  一願不動尊、クロの仔犬のシロ  護摩堂・拝殿   護摩堂  鐘楼堂  不動堂  不動堂  不動堂の裏、草履  仏足跡  赤山明神  長寿院  長寿院  不動の滝、箱崎文應が行を行っていたという滝。  酒井大阿闍梨の師・箱崎文應大和尚の詩文碑「天日不老 語萬象 過去 道心老」。  箱崎文應大和尚の碑、比良修験道の根本道場を開き、比良八講の再興を果たした。  箱崎文應の辞世碑文「連れて来て また連れて行く 御仏の 行方は易き 法の道かな」  飯室弁天堂  回向三昧堂  回向三昧堂、253世座主・山田恵諦筆。  加行(けぎょう)の滝(弁天滝)  一行三昧院大行満先達・大僧正文應大和尚位    玉広弁才天  地蔵堂、十数年前に地蔵堂が建てられた。  地蔵堂、擁護地蔵  大杉大明神   稲荷明神  稲荷明神  日吉権現十禅師  日吉権現十禅師  飯櫃童子霊石  酒井雄哉大阿闍梨像  静寂の坂  境内高台からの琵琶湖の景色  魔王権現堂  魔王堂  納経塔       松禅院   松禅院  松禅院、行者堂  松禅院    慈忍和尚霊廟  慈忍和尚霊廟、廟の脇に栢坂が、横川・恵心僧都廟まで通じている。  慈忍和尚霊廟  「浄刹結界跡」  「横川本坂」への道標  「横川 元三大師堂道」への道標、西教寺から不動堂までを奈良坂、不動堂から横川、覚超僧都廟を経て、元三大師堂までを中尾坂といい、約5.1km、2時間半の行程。  谷川 |

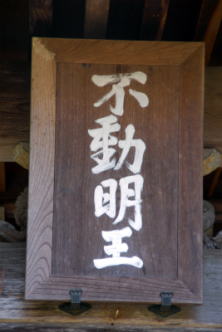

比叡山の東にある飯室不動堂(いむろ -ふどう-どう)は、「いむろ」とも呼ばれる。横川(よかわ)の別所であり、飯室回峰の拠点寺になっている。吉祥山宝満寺とも称される。 横川六谷の一つであり、別所飯室谷の山腹にある。横川谷は、兜率谷(とそつだに、兜卒谷、都卒谷)、般若谷、香芳谷(かぼうだに)、解脱谷、戒心谷、別所安楽谷からなる。 天台宗。本尊は不動明王立像。 ◆歴史年表 平安時代、良源(912-985)は愛弟子・尋禅(943-990)のために、飯室谷に私房の「妙香房(みょうこうぼう)」を建立した。これを前身にする。 985年、良源の没後、尋禅は「妙香院」と改称し、堂舎を整備拡充した。 990年、公卿・歌人・藤原師輔(ふじわら-の-もろすけ)より荘園を与えられる。第66代・一条天皇の御願寺になる。(『山門堂舎記』)。不動堂が建立され、尋禅は、良源相伝の不動明王像を本尊として安置した。 1001年、第66代・一条天皇皇后・藤原定子は、媄子内親王の出産後に亡くなる。その夫・貴族・藤原成房(ふじわら の なりふさ/なりのぶ)は、無常感から飯室に出奔する。籠っていた父・入道中納言義懐が成房を訪ねる。 (『権記』) 1002年、成房は飯室で出家した。 年代不詳、一条天皇皇后・上東門院(藤原彰子、988-1074)の御願により釈迦堂が建立された。 1186年、源義経は、一時、浄戒坊(じょうかいぼう)に隠れたという。 室町時代初期、尊道親王(1332-1403)が入り、「御門跡」といわれた。青蓮院門跡が兼務する。(「足利尊氏書状」) 1571年、織田信長の焼討により焼失する。以後、復興されなかった。 安土・桃山時代、1590年、松禅院慶俊が、横川恵光坊流の回峯一千日を満行し、飯室回峯が確立された。その後、回峯行は途絶する。 1596年、旧2月、松禅院玄俊は崇源院殿の(江、1573-1626)命により、不断護摩供を修した。 江戸時代、1753年、諸堂が整備され、慈忍御廟などが修復された。 近代、1944年、箱崎文応師により、百日回峯が満行された。 現代、1987年、酒井雄哉師は、回峯一千日を満行した。護摩堂、閼伽屋敷なども整備され、恵光坊流の回峯が復活する。 ◆良源 平安時代中期の天台宗の僧・良源(りょうげん、912-985)。男性。勅諡号は慈慧(じえ)大師、通称は元三(がんざん)大師、角(つの)大師、御廟(みみょう)大師、鬼大師、魔滅大師(豆大師)、角大師、木葉大師、御鏡大師。近江国(滋賀県)の生まれ。玉泉寺の生まれともいう。923年、12歳で比叡山西塔宝幢院の日燈の坊で理仙大徳の弟子になり、17歳の時、座主尊意から受戒した。論議に優れ、937年、興福寺維摩会の威儀師に選ばれ、叡山を勝利に導く。950年、第62代・村上天皇皇子・憲平親王の護持僧になる。950年、阿闍梨になる。963年、清涼殿での南都との法華十講の論戦に参加し、勝利した。964年、内供奉十禅師になる。965年、権律師になる。981年、史上2番目の大僧正まで昇りつめた。966年、55歳の若さで18世・天台座主になり、以後19年に渡り在任した。その間、伽藍の増改築を行い、比叡山中興の祖になる。藤原忠平、その子・師輔、兼家の後援を得て、山内経営の基盤を築いた。また、問答形式の法会の広学堅義を始めた。970年、「二十六か条起講」を布告し、綱紀粛正も規した。横川を独立させ、三塔体制を確立する。他方、権門勢力の影響を受け、世俗化、その後の派閥抗争の一因になった。比叡山四大師(伝教、慈覚、智証)の一人。坂本に没した。74歳。 良源が著した『極楽浄土九品往生義』は、極楽浄土往生者を位付し、それぞれの極楽の相違を述べ、後の浄土宗の展開になった。 元三(がんさん)大師の別名は、正月三日に亡くなったことによる。学識、政治力、霊感にも優れ、没後は、元三大師信仰が生まれた。お神籤(おみくじ)の原型になった「観音籤」を考案したといわれている。考案したという漬物「定心漬」がある。 ◆尋禅(慈忍) 平安時代中期の天台宗の僧・尋禅(じんぜん、943-990)。男性。通称は飯室座主、妙香院、諡号は慈忍。父・藤原師輔、母・第60代・醍醐天皇皇女・雅子(がし)内親王の10男(11男とも)。良源の定心坊に入る。958年、得度受戒し、横川楞厳院に住んだ。師輔没後、多くの荘園が寄進される。974年/973年、天台宗で初めて尋禅が一身阿闍梨になる。権少僧都になる。981年、権僧正に任じられた。985年、良源の没後、19世・天台座主になる。989年、病により隠退し、飯室谷・妙香院に移った。990年、朝廷に願い出て御願寺とし没した。著『戒壇院本尊記』『金剛宝戒章』など。48歳。墓は飯室谷(大津市)にある。 密教の霊力に優れ、修行と不断念仏に専念したという。不動の真言を唱える尋禅の傍らで制多迦童子が守護したという。 ◆藤原 義懐 平安時代中期-後期の公卿・藤原 義懐(ふじわら-の-よしちか、957-1008)。男性。法名は悟真、寂真(じゃくしん)。父・藤原伊尹(これただ)、母・恵子女王(代明親王の娘)の5男。984年、姉・懐子の子・第65代・花山天皇の即位に伴い蔵人頭、985年、参議、従二位、権中納言になる。外戚として左中弁・藤原惟成(これしげ)とともに天皇を補佐した。986年、藤原兼家らの計略により天皇は出家・退位した。義懐も即日出家し、寂真と改めた。52歳。 ◆藤原 成房 平安時代中期-後期の貴族・藤原 成房(ふじわら-の-なりふさ/なりのぶ、 ?-?)。男性。父・藤原北家、権中納言・藤原義懐(よしちか)、母・藤原為雅の娘の3男。996年、従五位上・筑前権守に叙任される。997年、見右兵衛佐。998年、左近衛少将。1000年、昇叙した。1001年、皇后・藤原定子の没後、出家を志し、父・義懐が出家後に住した飯室を訪れる。父らの説得により思いとどまり、帰京する。右近衛権中将に任ぜられる。1002年、飯室で出家し、法名は素覚と号した。舞楽の心得があったとみられている。 ◆尊道 入道 親王 鎌倉時代後期-室町時代前期の尊道 入道 親王(そんどう-にゅうどう-しんのう、1332-1403)。男性。通称は後青竜院宮。父・第93代・後伏見天皇、母・正親町(おおぎまち)実明の娘の第11皇子。飯室谷・妙香院に住した。1341年、親王になり、出家して青蓮院に入る。1347年以来、3度、24年間にわたり天台座主に就く。72歳。 ◆慶俊 安土・桃山時代の僧・慶俊(?-?)。詳細不明。男性。1590年、飯室谷での唯一の満行者という。その後、飯室回峯は途絶した。松禅院2世。 ◆堀覚道 江戸時代後期-近代の天台宗僧・堀覚道(?-?)。詳細不明。男性。1877年、西南の役で政府軍として戦功を上げる。その後、妻子を残し比叡山・横川に上る。飯室と坂本の間に覚道坂を開く。不動堂、長寿院を復した。 ◆観順 江戸時代後期-近代の天台宗僧・観順(?-1914)。詳細不明。男性。1905年、千日回峯満行、引き続き二千日回峯行に入り、2500日目の行中に亡くなったという。 現在、墓があり、行者は通る際に拝む。 ◆箱崎 文応 近現代の天台宗僧・箱崎 文応(はこざき-ぶんおう、1892-1990)。男性。文應。福島・小名浜の農家に生まれた。酒の上で喧嘩になり投獄される。無動寺の中山玄雄に教えられ、比叡山無動寺谷に上る。1930年、比叡山の奥野玄道・小森文諦両師につく。1940年、無動寺千日回峰行を満行した。1943年、飯室谷・松禅院の住職・山田恵諦の勧めにより、飯室谷・長寿院住職になる。同年、手文を手がかりに飯室回峰を再興した。熊野、大峰山回峰行、木曽御嶽回峰行をした。1948年、比良山で横穴に籠もり百体の地蔵尊を刻む。富士山などに籠山、穴を掘り住し、草や木の実を食べて修行した。最晩年は失明し、足も不自由になる。滝行を続けた。大僧正。98歳。 ◆光永 澄道 近現代の天台宗僧・光永 澄道(みつなが-ちょうどう、1935-2005)。男性。山口県の農家に生まれた。姉の法聞寺に養子に出る。少年期は病弱で、その後、得度する。1959年、比叡山に上り、叡南祖賢師により再得度する。1970年、千日回峰を満行した。1975年、十二年籠山満行。延暦寺一山伊崎寺住職、大僧正。70歳。 ◆酒井 雄哉 近現代の天台宗僧・酒井 雄哉(さかい-ゆうさい、1926-2013)。男性。大阪の生まれ。10人兄弟の長男。慶応義塾商業学校入学後、1944年、予科練に入隊した。特攻隊員として終戦を迎えた。職を転々とし、新妻の自死後、1966年/1965年、比叡山に上がり、40歳で出家得度した。当初は無動寺谷・弁天堂の輪番・小林隆彰師、その後、小寺文頴師に師事し、雲仙院に入る。1967年、叡山学院本科、1970年、叡山学院研究科に進む。1971年、3年の籠山に入る。1972年、無動寺で百日回峰行、90日の常行三昧を行う。1973年、近代以降死者が出て途絶していた「常行三昧」の行を達成した。千日回峯行に入る。1974年、無動寺谷・宝珠院の住職になる。仏教伝道功労賞を受賞した。1975年、飯室谷・長寿院に移る。1980年、千日回峰行を満行した。さらに半年後、2度目の回峯行に挑み、1987年、最高齢で千日回峰行を達成した。大行満大阿闍梨になる。1998年、行者最高位の行満総一和尚になる。2014年、天台宗大僧正。飯室谷・不動堂に住し亡くなる。天台宗大阿闍梨、権大僧正。87歳。 2度の回峯行を達成した者は、回峯行1000年の歴史の中でわずかに3人のみという。 ◆飯室谷 飯室谷は平安時代の天台僧・円仁(794-864、慈覚大師)が開いたという。伝承がある。 円仁はこの地で不動明王を刻んだ。老仙人が現れ、一日に3度の食事を給仕した。円仁が像を彫り終わって仙人に誰かと聞いた。自分は飯櫃童子(めしびつ/ぼんき どうじ)という。以来、円仁はこの地を「飯室」と名付け、飯室寺が建立されたという。 飯櫃童子(質月童子)は、弁財天の従者であり、十六童子(十五童子)の一人になる。食物授与の神であり、本地は栴檀香仏(せんだんこうぶつ)になる。 ◆仏像 ◈不動堂に本尊の「不動明王立像」(重文)を安置する。鎌倉時代作になる。寄木造。 ◈千手堂(八角堂)に「観音」が安置されている。観音、水掛け観音、一願不動明王像の三像を巡り、「8」の字を描いてお百度参りする。回峯行の際に、根本中堂を中心にして、各寺仏を「8」の字に拝みながら廻り、無動寺谷の方へ降りたことに因んでいる。 ◈御供所の「一願不動明王像」は、1986年に開眼法要が催された。高岡市・堺幸山作による。本堂の鎌倉時代作の秘仏・不動明王像を模している。大阿闍梨の等身の像高155㎝になる。 「三千体不動尊御供所」が安置されている。 ◈三昧堂拝殿に「阿弥陀如来像」、「大日如来」、厨子内に陶器製の「不動明王像」を安置する。 ◈ 飯室弁天堂の厨子内に「飯櫃(はんき)童子」、「弁財天」、「宇賀神」が祀られている。 ◈魔王権現堂に、天狗の姿に化身した「毘沙門天」が祀られている。かつて、慈忍廟の鎮守の森が台風、枯死などで被害を受け荒廃した。箱崎文應大和尚は祠を建て、太鼓とともに祀ったことに始まる。魔王権現祭(5月23日)がある。 ◈「水掛け観音」は、1994年に建立された。 ◆建築 ◈「不動堂(妙香院)」は、回峰行の根本道場になる。「青蓮寺三院家」(飯室谷・妙香院、無動寺谷・大乗院、青蓮院・十楽院)の一つに数えられた。 ◈「回向三昧堂」は、1943年に改築された。 ◈「三昧堂拝殿」は、1979年に建てられた ◈「護摩堂」 は、1983年に建立された。 ◈「御供所」は、1988年に建立された。酒井大阿闍梨の発願により、1900日の満行の際の建立による。 ◈「拝殿」は、1992年に増設された。 ◈「千手堂(八角堂)」は、1994年に建立された。酒井大阿闍梨の発願による。 ◈「魔王権現堂」は、2004年に新築された。 ◈山坊「長寿院」は、不動堂の輪番寺であり、かつては酒井大阿闍梨の居間として使われる。執務室、応接室などがある。 ◈山坊「松禅院」がある。 ほかに、鐘楼堂、赤山明神、飯室弁天堂、地蔵堂、玉広弁才天、稲荷明神、日吉権現十禅師、行者堂などが建つ。里坊・円乗院がある。 ◆大杉大明神 「大杉大明神」は、樹齢500年以上という大杉の切株に祀られている。 1962年、1963年頃、大杉が枯死して倒木の危険があり、伐り倒すことになった。飯飯谷は魔所として畏れられ、人々は尻込みした。坂本のある材木業者が伐ることを名乗り出る。だが、伐採された一週間後に、業者は材木の下敷きになり亡くなったという。 その後、当時の住持・箱崎文應師は、切株に線香をあげて慰霊した。1977年頃に、酒井大阿闍梨により祠が建てられ祀られた。 ◆慈忍和尚霊廟 「慈忍和尚霊廟」は、杉の巨木立つ飯室谷の鎮守の森にある。古くより、草木が大切に守られてきた。 横川飯室谷の鎮守の森には、天狗が棲み、大杉の梢の上にいるという。「比叡山の三大魔所」の一つとされる。ほかに、東塔東谷・天梯権現社(てんだいごんげんしゃ、天梯権現祠)、横川・元三大師(良源)御廟)がある。また、東塔・狩籠丘(かりごめのおか)も加えて「四魔所」ともいう。 伝承がある。森には一眼一足法師が棲むという。大きな一つ目と一本足の慈忍の幽霊が出るという。幽霊は鉦を打ち金縛りにさせる。若い僧は畏れ修行に励んだという。 ◆大護摩殿の礎石 御供所に大護摩殿の礎石が置かれている。直径2m余りの礎石であり、以前は不動堂本堂の前にあった護摩壇を移した。 護摩壇火炉は、仏の口になる。行者が口から発した邪気は一度仏内に入る。浄化され行者の臍に戻る。この「身」、「口」、「意(心)」の「三密」、「人の三業(身、口、心)」を繰り返し、仏と行者は一体化する。また、焚かれる護摩木は「乳木」とも呼ばれ、心の在り処である乳の間の長さに等しい。 密教護摩の起源は、古代インド(前13世紀)の民族宗教バラモン教、また、インドヴェーダ時代の火神アグニを供する祭りに起源があるという。火に供物をくべ、天の神の力により、地上の人々を救済することにある。 ◆地蔵 地蔵堂の地蔵は、鎌倉時代作という。「擁護地蔵」と呼ばれ、行者を護る地蔵といわれる。 かつては奈良坂の分かれ道に祀られていた。明治期(1868-1912)初めに、掘覚道師が覚道坂を開き、不動堂に遷された。飯室回峯手文にも記されているという。以前は、現在地の下、小川の畔に祀られていた。 酒井大阿闍梨が飯室回峯の際には、最初にこの地蔵に参り、慈忍廟に詣でて出発した。行の帰りもまた、地蔵に参り、廟へ向かっていたという。 ◆回峯行 天台行門、比叡山千日回峯行は北嶺修験ともいわれる。平安時代の僧・相応(831-918)を祖としている。また、慈覚大師(円仁、794-864)の比叡山巡礼ももとになっている。常行三昧であり、回峯行者は不動明王と一体となるための修行であり、行者が生身不動明王の姿を表しているとされる。 常行三昧では、90日間堂に籠もり、念仏を唱え、阿弥陀仏を廻る。一日20時間以上歩き続ける行になる。座臥することなく、1m四方の縄床で2時間の仮眠のみが許される。 平安時代、839年、天台3代座主・円仁が遣唐使として唐に渡り、山西省五台山で修行中に、現地で行われていた五台山五峰を巡拝する行に起因するという。帰国後、円仁は弟子の相応に伝授した。さらに、「山川草木悉有仏性」(山川草木[さんせんそうもく] 、悉[ことごと] く仏性[ぶっしょう] 有り)の天台教義と、日本古来の山岳信仰も加わり、回峯巡拝修行法が形成された。 三流あり、本流の無動寺総本坊・法曼院の「玉泉坊流」、江戸時代、1864年以来途絶した西塔の「正教坊流(石泉坊流)」、そして飯室谷の「恵光坊流」がある。 横川の恵光坊流飯室回峯は、安土・桃山時代、1590年、松禅院慶俊が横川恵光坊流の回峯一千日を満行したことにより飯室回峯が確立された。その後、途絶する。1943年、箱崎文応師が古い手文をもとに、飯室回峯の百日回峯を満行した。1980年、酒井雄哉師は無動寺谷を出峯した千日回峯を満行し、1987年、今度は飯室より出峯し二千日回峯を満行した。以後、護摩堂、閼伽屋敷なども整備され、恵光坊流の回峯が復活した。 恵光坊流飯室回峯の通常の比叡山山上山下の道程は次の通りになる。飯室不動堂を発し、慈忍大師廟、帝釈寺、西教寺、生源寺、里坊(滋賀院、真乗院、妙徳院、霊山院)、日吉大社、八王子山、悲田谷、東塔・根本中堂、本源寺、大講堂、戒壇院、西尊院、無動寺・明王堂、智証大師廟、阿弥陀堂、山王院、浄土院、担い堂、釈迦堂、峯道、玉体杉、横川中堂、元三大師御廟、四季講堂、恵心廟を経て飯室谷に戻る。総距離は40km、この間に260カ所(255カ所とも)の礼拝所が決められている。 現在の千日回峯行では、「12年籠山」「回峯一千日」「堂入り」の全てを満行する。 最澄の定めた12年籠山制度は、菩薩僧を養成するためであり、初めの6年は聞慧(学問)、後の6年は思修(修行)を行う。この間に、定められた浄域、結界から外に出ることは許されない。新聞なども読むことはできず、比叡山で宗祖に仕える行を続ける。 飯室回峯の出峯は、二つの滝で身を清め、不動堂での1時間の勤行の後、午前1時半に発ち、帰るのは午前9時半という。「行不退」「捨身苦行」といわれ、いかなる理由でも休むことはできない。経本、手文(新行さんの時)、杖、ローソクを携帯する。装束は、白い麻生地の浄衣(装束衣)に切袴という死装束で、手甲脚絆、素足に4本の紐があり蓮華台(うてな)を表す草鞋を履く。右手に不動の利剣を象る檜扇、左手に羂索を表す念珠を持つ。死出紐と短刀(降魔の剣)を携え、中途で行を断念した場合には、比叡山外での自害のために用いるためという。当初は蓮葉を表す笠(檜笠)は付けず、未敷(みふ)蓮華という巻いた笠を持参する。400日目より笠を頭に被ることが許される。照明には小田原提灯を使用する。 回峯一千日の1年目(百日回峯行)から3年目は、比叡山中の40kmの道程を、各所を巡拝しながら連続100日間行う。無動寺谷の回峯行より10km長い。4年目と5年目は連続200日間、6年目は京都市内の赤山禅院までの往復が加わり、一日約60kmの行程を連続100日行う。7年目は前半100日は京都市内各寺社を巡拝往復する一日84kmの「京都大廻り」、後半100日を山中約30kmを廻る。7年間で1000日の回峯により満行になり、総計距離は約4万km、地球を一周するに等しい。700日までの行は、己自身のための「自利行」とされている。 800日以降は、生きた不動明王として加持を行い、衆生を救済する「利他行」とされている。 堂入りは、生きたまま出堂できるか分からない。このため、親族、一山の僧と別れの儀式「生き葬式(斎食儀)」をし、不動堂に9日間籠る。一切の食事、水一滴も絶つ。これは、眠らず横臥せずの「断食断水不眠不臥」と呼ばれている。内陣で一日に3回の法華経の読経、外陣籠もりで禅定の姿勢を通し、不動明王の陀羅尼を10万回唱え、不動明王と一体になる。5日目の午後に、脇息が使える。午前2時の閼伽井への取水は、お供えの水を自ら汲みに行く。 堂入りを満じて出堂すると「当行満」になり、衆生に不動明王仏の功徳を伝えることが出来る「阿闍梨」(サンスクリット語のアジャアリア、高僧、師匠の意)の称号を受ける。念珠を人々の頭や肩に触れ、真言を唱えて慈悲の行いをする「お加持」を行うことができる。 千日回峯を満行した行者は、満行後2、3年以内に自ら発願し、「10万枚大護摩供」を行う。前行として、100日間、米、麦、粟、豆、稗の五穀と塩、果物、海草類が禁じられる「五穀断ち」を行う。大護摩供では、7日間の断食・断水で10万枚の護摩を焚く。護摩の炎熱により「火あぶり地獄」といわれている。 葛川夏安居(かつらがわげあんご)(7月16日-20日)は、回峯行の始祖相応の行の跡を偲ぶ。 千日回峯行を終えた阿闍梨は、京都御所への土足参内(かつては草履履き、現在は白足袋)が許され、御簾越しに玉体加持を行う。 ◆閼伽井 境内の「閼伽井」は、慈覚大師が不動明王の霊感により霊水を発見したという。以来、本尊などに献じる霊水として使われている。 「明王水」ともいわれ、諸病平癒、健康増進の功徳があるという。千日回峯行の堂入りの際には、深夜に行者が不動明王に供えるための水を汲みに来る。 ◆加行の滝 「加行(けぎょう)の滝(弁天滝)」がある。滝は、大阿闍梨が自ら石垣を積んで造ったという。大阿闍梨が得度した際に、自刻の弁財天像が祀られている。 酒井大阿闍梨は毎朝4時に起床し、1時間は滝に打たれた。その後、新水を弁天堂、三昧堂、不動本堂、長寿院仏間に供えて勤行していた。 ◆狛犬 一願不動尊に狛犬がある。クロとクロの仔犬のシロを表すという。中国の唐獅子の置物になる。 クロは、酒井大阿闍梨の回峯行の際に、大阿闍梨に付いてきたという。ラブラドル種になる。クロは、大廻りにも2回随行しており、赤山苦行にも同行した。 いまも、舗装されたコンクリート上にクロの足跡が残されている。 ◆草履 不動堂の裏の床下に、草履が床下に吊り下げられている。酒井大阿闍梨が2000日に渡る回峯行で履いた草履という。 回峯行では、草履は一日で使えなくなる。これらの草履は、「坂本の山田の婆ちゃん」が作っていたという。 ◆年間行事 魔王権現祭(5月23日)。 *年間行事(拝観)などは、中止、日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『比叡山諸堂史の研究』、『闘いと祈りの聖域 比叡山史』、『近江・若狭・越前 寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都・山城寺院神社大事典』、『千日回峰行』、『回峰行のこころ わが道心』、『北嶺のひと 比叡山・千回峰行者 内海俊照』、『二千日回峰行 大阿闍梨酒井雄哉の世界』、『阿闍梨誕生』、『比叡山延暦寺一二〇〇年』、『劇画 比叡山千日回峰』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|