|

|

|

| 小一条院跡・花山院家跡 (京都市上京区) Site of Koichijoin & Kazanin Family Residence(Emperor's Palace) |

|

| 小一条院跡・花山院家跡 | 小一条院跡・花山院家跡 |

|

|

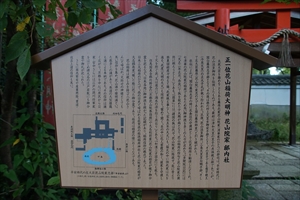

宗像神社  宗像神社の駒札  花山稲荷大明神  花山稲荷大明神の駒札  宗像神社  花山院邸跡の石碑  花山院家の家紋、花山院邸跡の石碑  上に寝殿・釣殿、下に南池・中島、花山稲荷大明神の駒札より |

京都御苑内南西の宗像神社境内は、小一条院跡・花山院家跡(こいちじょういん-あと・かざんいんけ-あと)になる。 奈良時代-平安時代前期の公卿・藤原冬嗣(ふゆつぐ)の屋敷であり、後に清華家(せいがけ)の一つである花山院家の邸宅になった。宗像社、花山稲荷はその邸内に祀られていた。 ◆歴史年表 平安時代、この地に、藤原冬嗣(775-826)の屋敷「小一条院」があった。795年、冬嗣は第50代・桓武天皇の命により、宗像神社を皇居鎮護の神として祀った。 その後、邸宅は、次男・良房(804-872)が継ぐ。850年、邸内で良房の娘・藤原明子(829-900)は、第56代・清和天皇(850-880)を産む。清和天皇は邸に住した。 清和天皇の第4皇子・貞保(さだやす)親王(870-924)邸になる。 10世紀(901-1000)初め頃、摂関・藤原忠平(880-949)の所有になり、「花山院」として整備された。 その後、忠平の5男・師尹(もろただ、920-969)に継がれた。師尹の子・済時(なりとき、941-995)の娘・中の君(敦道親王正妃)は、親王の和泉式部との関係により邸に出戻る。 忠平2男・師輔(もろすけ、908-960)に継がれる。その娘で第62代・村上天皇皇后・安子(あんし、927-964)邸になる。邸内で、村上天皇第2皇子・憲平親王(第63代・冷泉天皇、950-1011)の皇太子礼が執り行われ、東宮時に住している。第65代・花山天皇(968-1008)が出家して没するまでの居住した。 冷泉天皇第1皇子・花山法皇(第65代、968-1008)の御所「東一条殿」になり、冷泉天皇第2皇子の第67代・三条天皇皇后・媙子(せいし、972-1025)邸になる。 1017年、三条天皇の第1皇子・敦明親王(あつあきら、994-1051)が院に入る。邸宅の坤角(西南)には宗像社が祀られていた。 その後、関白・藤原師実(もろざね、1042-1101)に引き継がれる。 師実の2男・家忠(いえただ、1062-1136)は、婚姻後に父邸宅「花山院」を伝領し氏号に用いる。この頃、すでに邸内に宗像神社、花山稲荷が祀られていた。(『平安堤要』) 家忠の長男・花山院家2代・忠宗(ただむね、1087-1133)が、当邸に住したかは不明という。 3代・忠雅(ただまさ、1124-1193)、4代・兼雅(かねまさ、1148-1200)、5代・忠経(ただつね、1173-1229)と引き継がれる。 鎌倉時代中期以降、花山院が家号として用いられる。 南北朝時代、花山院家も北朝と南朝に分かれている。 1336年、第96代(南朝初代)・後醍醐天皇は当邸を仮皇居とし、この地から吉野へ移った。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失している。 近代、明治維新まで、花山院家の邸地になり宗像神社も祀られていた。邸宅が廃された後は、社殿のみが残る。 ◆藤原冬嗣 奈良時代-平安時代前期の公卿・藤原冬嗣(ふじわら-の-ふゆつぐ、775-826)。通称は閑院大臣。父・北家・右大臣・藤原内麻呂、母は飛鳥部奈止麻呂の娘/百済永継(くだら-の-えいけい)の2男。806年、従五位下、第52代・嵯峨天皇の信任篤く、810年、平城太上天皇の変(薬子の変)を契機として、四位下で新設の初代・蔵人頭(くろうどのとう)に任じられる。式部大輔を経て、811年、参議になった。814年、従三位、自邸の閑院(平安左京三条二坊)に嵯峨天皇を迎え詩宴を催している。816年、権中納言、819年、正三位、大納言、821年、右大臣、825年、正二位で左大臣になった。「弘仁格式(きゃくしき)」「内裏式」を撰進し、漢詩は『文華秀麗集』、詩は『凌雲集』などに入る。52歳。 没後に正一位、太政大臣を追贈された。嵯峨天皇、第53代・淳和天皇の信を得た。娘・順子は第54代・仁明天皇の妃になり、道康親王(第55代・文徳天皇)を産む。次男・良房は嵯峨天皇皇女・潔姫(きよひめ)を妻に迎え、皇室との関係を深めた。藤原氏による摂関政治、北家繁栄の基礎を築く。一族子弟のための勧学院、施薬院、氏寺・興福寺に南円堂を建てた。 墓は宇治陵(宇治市)に包括されている。同域内の夫婦塚(赤塚)は冬嗣、妻・藤原美都子の夫婦墓ともいう。 ◆藤原良房 平安時代前期の公卿・藤原良房(ふじわら-の-よしふさ、804-872)。通称は染殿、白河殿、諡は忠仁公。京都の生まれ。父・藤原冬嗣、母・尚侍(ないしのかみ)・藤原美都子(みつこ)(阿波守藤原真作の娘)/大庭(おおば)女王の次男。814年、第52代・嵯峨天皇より皇女・潔姫(きよひめ)を降嫁される。826年、蔵人、その後、中判事、大学頭などを経て、833年、第54代・仁明天皇の即位に伴い蔵人頭になる。834年、参議、835年、中納言、839年、陸奥出羽按察使に昇る。842年、嵯峨上皇の死を契機にした承和(じょうわ)の変で、伴・橘両氏の勢力を削ぐ。妹・順子の産んだ道康(みちやす)親王(第55代・文徳天皇)を立太子し、自らは大納言になる。845年、淳和上皇(第53代)の没後、848年、右大臣兼皇太子傅(ふ)になる。850年、文徳天皇の即位により、外戚になる。惟喬親王(文徳天皇第1皇子)を抑え、娘・明子が産んだ生後8カ月の惟仁親王(文徳天皇第4皇子)を皇太子にする。854年、左大臣・源常(みなもと-の-ときわ)の没後、右大臣のまま廟堂の首班になる。857年、左大臣を経ず、奈良時代以降絶えていた太政大臣、従一位になった。858年、文徳天皇が没し、9歳の清和天皇(惟仁親王)が即位し、良房は太政大臣になる。866年、応天門の炎上事件に乗じ、伴善男(ともの-よしお)を失脚させ、伴・紀両氏の勢力を奪う。正式に人臣(皇族以外)初の摂政になった。871年、准三后になった。『貞観格式』『続日本後紀』の編纂に参画した。872年、東一条第(平安左京一条三坊)で亡くなり白河辺に葬られた。69歳。 嵯峨天皇の信任を得た父の後を継ぎ、藤原北家の権力基盤を作る。天皇との関係が形成され、「前期摂関政治」とも称された。後の藤原北家全盛の礎になる。妹・順子の入内、兄・長良の子の基経を養子とし、基経の妹・高子も清和天皇の女御として入内させた。没後、正一位・忠仁公が贈られ、美濃国に封じられた。邸宅染殿(平安左京北辺四坊)は桜の名所として知られ歌宴が催された。 ◆藤原明子 平安時代前期の第52代・文徳天皇の女御・藤原明子(ふじわら-の-あきらけいこ/めいし、829-900)。染殿后(そめどの-の-きさき)。父・人臣最初の摂政・藤原良房、母・第52代・嵯峨天皇の皇女・源潔姫(きよひめ)。通康親王(第55代・文徳天皇)の東宮の時に入内し、女御になった。850年、4男・惟仁親王(第56代・清和天皇)を産み、親王は立太子した。?年、賀茂の斎院・儀子内親王を産む。853年、従三位に叙せられる。858年、清和天皇の即位とともに皇太夫人、従一位に叙された。清和天皇と共に東宮に遷御した。864年、清和天皇から皇太后の号を贈られる。866年、常寧殿に遷る。882年、孫の第57代・陽成天皇の元服により、太皇太后の号を贈られた。73歳。 文徳天皇以来、6代の天皇に50年にわたり後宮に仕えた。染殿后と呼ばれ、藤原氏の外戚としての地位確立に寄与した。父・良房は「年経れば齢は老いぬしかはあれど花をし見れば物思ひもなし」と明子を桜花にたとえて詠んだ。(『古今集』)。伝承が残る。染殿后の美しさに迷った聖人は鬼と化し、后を悩ませた。(『今昔物語集』)。 ◆清和天皇 平安時代前期の第56代・清和天皇(せいわ-てんのう、850-880)。惟仁(これひと)、水尾帝(水尾天皇)、水尾御門。父・第55代・文徳天皇、母・藤原良房の娘・明子(あきらけいこ、染殿皇后)の第4皇子。良房の染殿邸に生まれた。850年、兄の3親王(惟喬、惟条、惟彦)を差し置き、生後8カ月で立皇太子になる。858年、9歳で即位し、後見した外祖父・良房が人臣(臣下)最初の摂政になる。(正式には866年以降)。866年、応天門の変が起こり、大伴家が没落する。良房が権勢を誇った。876年、天皇は27歳で、基経の妹・女御・藤原高子との間の、生後3カ月の貞明(さだあきら)親王(第57代・陽成天皇)に譲位した。以後、藤原北家良房一門の権勢は確立された。879年、出家し、素真と称した。清和院(旧染殿邸)に移る。良房の養子・基経の粟田山荘(後の円覚寺)で落飾する。畿内巡幸の旅に出る。棲霞観(清凉寺)に住み、天台宗の名刹・水尾山寺に入寺したという。勅命により「貞観格式」が編まれた。880年、粟田山荘に移り没した。31歳。 金戒光明寺裏山に火葬塚(左京区)がある。嵯峨水尾山(水尾山陵)(右京区)に葬られた。僧の身になった天皇は生前に、薄葬、陵墓を造営しないようにと遺詔している。後世、武門の棟梁になる清和源氏の始祖とされた。 ◆貞保親王 平安時代前期-中期の皇族・貞保親王(さだやす-しんのう、870-924)。南宮、南院式部卿宮、桂親王。父・第56代・清和天皇、母は藤原長良の娘・高子の第4皇子。873年、母が女御であり親王になる。882年、同母兄・第54代・陽成天皇と同日に元服した。中務卿、兵部卿、式部卿を歴任し、二品に進む。949年、陽成天皇の廃位後、藤原基経により即位は実現しなかった。著『南宮譜』、撰『新撰横笛譜』。55歳。 勅命で琵琶、横笛などを伝授した。和琴、尺八などをよくし「管絃長者」といわれた。美貌に多くの女性が惹かれる。邸宅(南宮・東一条第、現・京都御所南方)は、没後、藤原忠平に伝領され花山院になる。 ◆藤原忠平 平安時代前期-中期の公卿・藤原忠平(ふじわら-の-ただひら、880-949)。諡号は貞信公、別称は小一条殿、小一条殿、五条殿と称した。京都の生まれ。父・摂関・藤原基経、母・人康(さねやす)親王の娘の3男/4男。900年、参議になり、叔父・清経に譲る。908年、参議に再任された。909年、兄・時平の没後、権中納言に進み氏長者になった。910年、中納言、911年、大納言、914年、右大臣、924年、左大臣に任じられた。法性寺を建立する。926年、実弟・第62代・村上天皇の即位後も関白職は引き継ぎ、20年間にわたり摂関の地位にとどまる。927年、勅命により、時平が編纂を始めた『延喜格』『延喜式』を完成した。930年、宮中清涼殿の落雷では無事だった。第60代・醍醐天皇の没後、妹・穏子の産んだ第61代・朱雀天皇が8歳で即位する。自ら40年ぶりに復活させた摂政に就く。931年-947年、平将門・藤原純友が東国・西国で起こした承平・天慶の乱が起きる。932年、従一位に進み、936年、太政大臣になった。941年-949年、関白になる。949年、七十賀が行われ、自邸の小一条第で没した。日記『貞信公記』は公卿日記として最も古い。70歳。 贈正一位。摂関政治の基礎を築く。有職故実に通じ、子・実頼(さねより)・師輔(もろすけ)に伝え、それぞれ小野宮流、九条流になる。師輔の筆録した『貞信公教命』が現存する。百人一首に入集。法性寺に葬られた。 ◆藤原師尹 平安時代中期の公卿・藤原師尹(ふじわら-の-もろまさ、920-969)。小一条左大臣。父・藤原忠平、母・源能有(よしあり)の娘・昭子の5男。942年、従四位下、944年、蔵人頭、945年、参議、946年、従四位上、948年、従三位、権中納言、951年、中納言、952年、左衛門督、検非違使別当、955年、正三位、957年、右近衛大将、960年、権大納言、966年、従二位、967年、正二位、右大臣、蔵人所別当になる。969年、安和の変で、左大臣・源高明(第60代・醍醐天皇皇子)は大宰員外帥に左遷される。師尹は代って左大臣、左大将になり、同年、没した。歌人として知られ『後撰和歌集』、日記『小左記』など。50歳。 正一位を追贈された。邸宅は「小一条院」と呼ばれた。急逝が安和の変との関連を取り沙汰され、事件の首謀者とも見做された。疱瘡で亡くなったともいう。娘・芳子(宣耀殿女御)は第62代・村上天皇に入内した。 ◆藤原師輔 平安時代中期の公卿・藤原師輔(ふじわら-の-もろすけ、908-960)。別称は九条殿、坊城右丞相。京都の生まれ。父・藤原忠平(ただひら)、母・右大臣・源能有の娘・昭子の2男。兄に実頼(さねより)。923年、元服し、従五位下。藤原邦経(くにつね)の娘・盛子と結婚する。931年、蔵人頭、935年、参議、938年、従三位、権中納言、942年、大納言、947年、右大臣、従二位に進む。951年、延暦寺横川に法華三昧堂を建てた。960年、出家した。日記『九暦(きゅうれき)』、著『九条年中行事』、家集『師輔集』、父・忠平の教えを記した『貞信公教命』など。53歳。 左京九条坊門に本宅があった。有職故実の九条流の祖になる。娘・安子(あんし)は、第62代・村上天皇の中宮になり、第63代・冷泉天皇、第64代・円融天皇を産む。外祖父としての地位を確立した。子・兼通・兼家、孫・道長は摂関になる。子・尋禅は良源の弟子になった。 ◆藤原安子 平安時代中期の中宮・藤原安子(ふじわら-の-あんし/やすこ、927-964)。父・藤原師輔(もろすけ)、母・藤原経邦の娘・盛子。940年、東宮成明親王(第62代・村上天皇)と成婚し、女御になり従三位に叙された。946年、天皇即位により女御になる。952年、為平親王(第63代・冷泉天皇)、959年、守平親王(第64代・円融天皇)を産む。958年、立后し、皇后になる。964年、選子内親王を産み、難産のため亡くなる。その死は立太子を逸した広平親王の母・祐姫、祐姫の父・民部卿・藤原元方の「物の怪」によるとされた。38歳。 贈皇太后、太皇太后、従二位。3男4女(ほかに内親王の承子、輔子、資子、選子)を産む。後宮に勢力あり、兄弟の伊尹(これまさ)、兼通、兼家らの立身に貢献した。『大鏡』に村上天皇が師尹(もろただ)の娘・芳子を女御にしたことについて、安子の嫉妬について記されている。 愛宕郡東南の野で火葬され、陵所は宇治陵(宇治市)になる。 ◆冷泉天皇 平安時代中期の第63代・冷泉天皇(れいぜい-てんのう、950-1011)。諱は憲平(のりひら)。京都の生まれ。父・第62代・村上天皇、母・皇后・藤原安子(あんし、右大臣師輔の娘)の第2皇子。生後2カ月で外祖父・師輔の宅で立太子する。967年、父・村上天皇の死により18歳で践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)し、即位した。藤原元方(もとかた)の娘・元子が産んだ広平(ひろひら)親王を越えて皇太子になる。叔父・実頼が関白に就任し、後見補佐した。以後、摂政・関白が置かれ、藤原氏の権力が強まる。969年、安和(あんな)の変では、冷泉天皇の側近で政権を仕切っていた左大臣・源高明が失脚させられた。高明は、次期皇太子に天皇の同母弟・為平(ためひら)親王を推していた。冷泉天皇は、2年の在位で異母弟・守平(もりひら)親王(第64代・円融天皇)に譲位する。天皇の第1皇子・師貞(もろさだ)親王の立太子を急ぐ、藤原伊尹(これただ)の策略による。以後、藤原氏の権力支配は完成し、摂関政治が始まる。太上(だいじょう)天皇の尊号を贈られる。京都で没した。62歳。 天皇は、藤原氏台頭の犠牲になった。物の怪に悩み病弱であり、奇行が多かった。これらは、元方の怨霊の仕業とされた。冷泉院の諡(おくりな)は、譲位後11年間住んだ冷泉院に因んでいる。退位後の42年ほどは平穏に暮らした。大半は東三条南院で過ごし、この地で亡くなる。子に第65代・花山天皇、第67代・三条天皇がある。 陵墓は桜本陵(左京区)にある。 陵の近くに火葬塚がある。 ◆花山天皇 平安時代中期の第65代・花山天皇(かざん-てんのう、968-1008)。師貞(もろさだ)、花山院。京都の生まれ。父・第63代・冷泉天皇、母・藤原伊尹(これただ)の娘・懐子(かいし)の第1皇子。969年、立太子。比叡山、熊野などで修行する。正暦年間(990-995)、帰京し、東院(花山院)に住んだ。984年、第64代・円融天皇の譲位後に17歳で践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)し、即位した。藤原頼忠(よりただ)が関白になる。986年、寛和の変により、外祖父・右大臣・藤原兼家(道長の父)、道兼父子が退位を画策した。兼家の孫の皇太子・懐仁(やすひと)親王の即位を急ぐためだった。寵愛した身重の女御・忯子(よし子)が亡くなる。天皇は、兼家に謀られて深夜に宮中を脱出し、元慶寺(花山寺)で出家し入覚と称した。懐仁親王(第66代・一条天皇)が即位する。その後、播磨国・書写山円教寺の性空(しょうくう)に結縁、比叡山、熊野などで仏道修行に励む。正暦年間(990-995)、帰京し、東院(花山院)に住んだ。996年、花山法皇襲撃事件では、法皇が藤原為光の娘に通い、誤解が元で中関白家の内大臣・藤原伊周・隆家に矢で射られる。京都で没した。41歳。 饗宴の禁制、荘園整理令を布告する。書写山、比叡山、熊野などの霊場を巡歴した。天皇の観音巡礼により西国三十三箇所巡礼が中興されたとの伝承が生まれる。「風流者」と称され、芸能、建築、絵画、工芸、造園に造詣が深かった。和歌に優れ、藤原長能(ながよし)らに『拾遺和歌集』を編じさせた。歌は『花山院集』に収められている。 陵墓は紙屋上陵(北区)にある。 ◆藤原娍子 平安時代中期-後期の皇后・藤原娍子(ふじわら-の-せいし/すけこ、(972-1025)。娀子、宣耀殿女御、堀河女御。父・藤原済時(なりとき)、母・源延光の娘。991年、第67代・三条天皇の東宮時代の妃になる。994年、敦明親王(小一条院)、997年、敦儀(あつのり)親王、999年、敦平親王、1005年、師明(もろあきら)親王、1001年、当子内親王、1003年、禔子(しし)内親王を産む。1011年、天皇即位により藤原道長の娘・妍子(けんし)とともに女御になった。1012年、皇后になる。54歳。 雲林院西院の西北で火葬され、1026年、木幡に納骨された。陵所は宇治陵(宇治市)になる。 ◆敦明親王 平安時代中期-後期の敦明親王(あつあきら-しんのう、994-1051)。法名は天舜。父・第67代・三条天皇、母・皇后・娍子(じょうし/せいし)(藤原済時の娘)の第1皇子。藤原道長は三条天皇に譲位を迫り、1016年、娘・中宮彰子(しょうし)の産んだ第66代・一条天皇皇子・敦成(あつなり)親王を即位させ、第68代・後一条天皇とした。道長は東宮には敦成親王の弟・敦良親王(第69代・後朱雀天皇)を立てようとし、三条天皇は強い意向で敦明親王を立て実現した。1017年、道長は圧迫を加えたため、敦明親王は東宮を辞した。敦明親王は太上天皇に準じ院号宣下を受け、小一条院と称された。1041年、出家している。『金葉和歌集』に入集。58歳。 一品。道長の娘・寛子(かんし)を妃にした。先妃・延子、その父・藤原顕光の死後、怨霊は道長一家に祟ったと恐れられた。 ◆藤原師実 平安時代後期の公卿・藤原師実(ふじわら-の-もろざね、1042-1101)。号は京極殿、後宇治殿、大殿、法名は法覚。京都の生まれ。父・摂政・頼通(よりみち)、母・因幡守・藤原種成(たねしげ)の娘・祇子(きし)の3男/6男。室は源師房の娘・麗子、養女は師房の孫・賢子(第72代・白河天皇中宮、第73代・堀河天皇の生母)。1053年、元服、1055年、従三位、1069年、左大臣、1075年、叔父・教通(のりみち)の死去により内覧、氏長者、白河天皇の関白になる。1086年、堀河天皇の即位で摂政になり、1088年-1089年、太政大臣、1090年、関白になる。1094年、長男・師通(もろみち)に関白を譲り、1099年、師通の没後はその子・忠実を後見した。1101年、病気のため宇治の別荘京極殿、宇治別荘に住み、出家した。60歳。 従一位。摂関の時、白河天皇の勢力拡大に抵抗せず、院政成立の一要因になる。有職故実、詩歌、音楽、書に優れ、仏教の信仰に篤かった。日記『京極関白記』、家集『京極前関白集』など。 ◆藤原家忠 平安時代後期の公卿・藤原家忠(ふじわら-の-いえただ、1062-1136)。花山院家忠、花山院左大臣。父・藤原師実(もろざね)、母・美濃守・源頼国の娘の次男。1082年、参議になる。その後、1086年、左衛門督、1107年、皇后宮大夫になる。1099年、兄・関白・師通が死去し、関白になる機会があった。父・師実は師通の子・忠実を後継ぎとし実現しなかった。1103年、右近衛大将を白河上皇(第72代)の寵臣・藤原宗通と争い退けた。第73代・堀河天皇の信任を受ける。1120年、父・忠実が娘・泰子(高陽院)の入内に関し、白河上皇の意志に背き内覧を停止された時、家忠後任案は上皇側近・藤原顕隆により阻まれた。邸宅花山院を受け継ぐ。1121年、左近衛大将、1122年、右大臣になる。1131年、従一位左大臣に昇る。花山院邸を継ぐ。1136年、邸宅「花山院」に住み花山院左大臣と号した。病により出家した。75歳。 花山院家の祖になる。子孫は花山院(花山院家)を称した。 ◆藤原忠宗 平安時代後期の公卿・藤原忠宗 (ふじわら-の- ただむね)。父・左大臣・藤原家忠、母・藤原定綱の娘の長男。1097年、従五位下に叙され、1100年、侍従、1102年、従五位上、1103年、東宮昇殿、1104年、讃岐介を兼ねた。1107年、左近衛少将、1107年、伊予介を兼ね、五位蔵人に補任された。1108年、正五位下・丹波権介、その後、従四位下、加賀権介、従四位上、備中権介を兼ね、正四位下・左近衛中将、美作介を経て、1123年、蔵人頭になり、1123年、中宮権亮も兼ねた。美作権介・播磨介を兼帯し、1130年、従三位・参議になる。1131年、丹波権守を兼ね、権中納言、中宮権大夫を兼ねた。47歳。 有能な政治家とされた。花山院家2代になる。 ◆花山院忠雅 平安時代後期-鎌倉時代前期の公卿・花山院忠雅(かざんいん-ただまさ、1124-1193)。花山院太政大臣、粟田口太政大臣、法名は理智覚/覚智。父・権中納言・藤原忠宗、母・参議・藤原家保の娘の次男。1148年、権中納言、1160年、権大納言、1167年、内大臣、1168年、従一位、太政大臣になる。1170年、官を辞した。1185年、出家する。70歳。 故実に明るく、「当世の国老」と評された。太政大臣になり精華家を確立する。藤原家成、藤原頼長とも親交を持つ。 花山院家3代になる。 ◆花山院兼雅 平安時代後期-鎌倉時代前期の公卿・花山院兼雅(かざんいん-かねまさ、1148-1200)。後花山院左大臣。父・太政大臣・花山院忠雅、母・藤原家成の娘の長男。頭中将を経て公卿に列し、1168年、権中納言になる。内大臣、右大臣を経て、1198年、従一位左大臣に進む。53歳。 白河院の信任を受け執事院司、宣陽門院別当などを歴任した。九条家、村上源氏とつながる。今様なども嗜む。 花山院家4代になる。 ◆花山院忠経 平安時代後期-鎌倉時代前期の公卿・花山院忠経(かざんいん- ただつね、1173-1229)。号は花山院右大臣。父・花山院兼雅、母・平清盛の娘。1201年、正二位に進む。内大臣を経て、1207年、右大臣になる。57歳。 花山院家5代になる。 ◆花山院師信 鎌倉時代中期-後期の公卿・歌人・花山院師信(かざんいん-もろのぶ、1274-1321)。従一位内大臣、後花山院内大臣。父・花山院内大臣師継、母・家女房・毛利(大江)季光の娘。子に師賢。蔵人頭、参議などを経て、1308年、尊治親王(第96代(南朝初代)・後醍醐天皇)の立太子と共に春宮大夫になり、1318年、天皇になるまで在任した。1319年、内大臣になる。従一位。48歳。 歌人として文保百首、後二条院歌合他に出詠し、勅撰集『新後撰和歌集」などに入集。大覚寺統の名臣にもかかわらず、持明院統の花園院(第95代)もその死を惜しみ才を称讃した。 ◆花山院師賢 鎌倉時代後期の公家・花山院師賢(かざんいん-もろかた、1301-1332) 。諡号は文貞公、法名は素貞、妙光寺大臣。父・花山院師信。持明院統の第95代・花園天皇に仕え、1316年、従三位、1317年、参議、その後、左大弁、権中納言を歴任した。第96代(南朝初代)・後醍醐天皇の時、中宮権大夫、左衛門督、正二位大納言になる。1324年、後醍醐天皇の第1次討幕運動(正中の変)に加わり失敗する。1331年、天皇の北条氏討伐である第2次討幕運動(元弘の変)で主謀者とされた。天皇の笠置落ちに際し、天皇と詐称し御輿に乗り、比叡山延暦寺に登る。僧兵を集めて挙兵し、鎌倉方の目を引きつけ、天皇の笠置遷幸を成功させた。兵は離散し、笠置に赴くものの笠置砦は陥ち、鎌倉方に捕縛された。1332年、下総へ流罪になり、千葉貞胤に預けられた。出家し素貞と号し病没した。『新葉和歌集』に入集。32歳。 太政大臣を追贈された。 ◆後醍醐天皇 鎌倉時代後期-南北朝時代の第96代(南朝初代)・後醍醐天皇(ごだいご-てんのう、1288-1339)。諱は尊治(たかはる)、別名は吉野院。京都の生まれ。父・大覚寺統の第91代・後宇多天皇、母・参議・五辻(藤原)忠継の娘・談天門院忠子(ちゅうし)の第2皇子。1302年、親王宣下。1304年、大宰帥になり帥宮(そちのみや)と呼ばれた。1308年、持明院統の第95代・花園天皇の皇太子に立つ。1318年、大覚寺統の尊治(後醍醐天皇)が即位した。1321年、後宇多法皇の院政を廃し親政を始める。記録所を再興し吉田定房、北畠親房らを集め、諸所の政治改革・専制政治を展開する。1324年、鎌倉幕府打倒の正中(しょうちゅう)の変で、側近多数が逮捕され失敗した。1327年、皇子・護良親王を天台座主に就け、比叡山勢力を引き入れた。1331年、元弘の変で、京都を脱し東大寺に逃れ、笠置山に立て籠もる。諸国武士、寺社勢力などに蜂起を呼びかけ、幕府は大軍で包囲し、天皇は捕らえられる。1332年、隠岐島に流された。1333年閏2月、護良親王、楠木正成の蜂起に呼応し隠岐を脱出した。船上山で兵を集め、足利尊氏の内応を得る。5月、幕府は滅亡し、6月、京都に帰る。幕府擁立の持明院統・北朝第1代・光厳天皇を廃し、天皇独裁の建武新政を始めた。1335年、新政に失望した尊氏は、北条残党討伐のため関東に下り、後醍醐天皇に謀反を起こす。尊氏は西上し、天皇は比叡山延暦寺に逃れた。尊氏は九州に落ち、再度入京を果たし、天皇を花山院に幽閉した。1336年、建武親政は短期間に崩壊する。尊氏は北朝第2代・光明天皇を擁立し、室町幕府を開く。12月、後醍醐天皇は吉野に逃れ、吉野朝廷が開かれた。以後、1336年-1392年、南北朝併立時代に入る。1339年、子・義良親王(第97代・後村上天皇)に譲位し、翌日、悲運のうちに吉野で亡くなる。著『建武年中行事』『建武日中行事』。和歌は『新葉集」入集。52歳。 室町幕府・北朝に対抗した。楠木正成、赤松円心、名和長年ら悪党的武士団勢力を組織し、鎌倉幕府を滅ぼした。宋学に傾倒し、君主独裁政治を目指し武将・貴族・僧侶らの反発にあった。遺詔により、自撰の後醍醐と諡号した。朱子学、真言の教義、儀式典礼、和歌などにも通じた。20人前後の女性との間に40人近い子女があった。 陵墓は塔尾陵(とうのおのみささぎ)(奈良県吉野町)になる。 ◆花山院長親 南北朝時代-室町時代前期の歌人・学者・花山院長親(かざんいん-ながちか、1350頃?-1429?)。法名は子晋明魏(ししん-みょうぎ)、号は耕雲、耕雲山人。父・花山院家賢(いえかた)(妙光寺内大臣)。第96代(南朝初代)・後醍醐天皇の忠臣・師賢(もろかた)(文貞公)の孫。初め父祖の跡を継ぎ、南朝の第97代(南朝第2代)・後村上天皇、第98代(南朝第3代)・長慶天皇、第99代(南朝第4代)・後亀山天皇南朝に仕えた。1362年、従三位になり、権中納言、文章博士などを歴任した。1389年、従一位内大臣に至る。その間「南朝三百番歌合」「南朝五百番歌合」などに参加した。1392年頃、出家し臨済宗法灯派の僧になる。応永年間(1394-1428)/1395年、京都東山の如住院に入り、「耕雲庵」に隠棲した。80余歳。 南朝遺臣ながら将軍・足利義満、義教、義持に信任され歌指南にも当たる。伊勢へ随行の紀行『耕雲紀行』、仮名の起源・音韻を説いた『倭片仮字反切義解』、歌論書『耕雲口伝』、『源氏物語』などの古典の書写、『耕雲千首』を詠み、『新葉和歌集』の編纂にも従事した。 ◆花山院忠長 室町時代後期-江戸時代前期の公卿・花山院忠長(かざんいん-ただなが、1588-1662)。浄屋。父・左大臣・花山院定煕(さだひろ)の次男/長男。左近衛権少将になった。1609年、飛鳥井雅賢(まさかた)、烏丸光広ら公卿5人と第107代・後陽成天皇の女官が密会して発覚する。忠長は蝦夷地松前に流され、萬福寺に住した。事件は、後に天皇譲位の一因になり、幕府による禁中・公家への政治的介入の端緒になった。(猪熊[いのくま]事件)。1636年、赦免され武蔵で出家した。1652年、帰洛する。 75歳。 従四位上、花山院家20代になる。 ◆公海 江戸時代前期の天台僧・公海(こうかい、1607/1608-1695)。号は久遠寿院。父・花山院(かざんいん)忠長、母・東本願寺教如の長女。1620年、天海に師事し、その没後、1643年、江戸・寛永寺(東叡山)2世、日光山権別当も兼ねた。比叡山、日光山を兼領、管掌した。1648年、大僧正になる。1665年、師・天海の遺志を継ぎ、毘沙門堂を復興した。後西院から久遠寿院の号、将軍・徳川綱吉から准三后を与えられる。毘沙門堂(東山区)で没した。89歳。 ◆小一条院 小一条院は、平安時代前期の公卿・左大臣・藤原冬嗣(ふゆつぐ、775-826)の屋敷だった。平安京の勘解由小路(かでのこうじ)の北、東洞院大路の西、烏丸小路の東、近衛大路の南にあった。現在の京都御苑内下立売御門東北付近に位置する。「東京一条第」「東京第」「東院(ひがしのいん)」などともいわれた。795年に、冬嗣は第50代・桓武天皇の命により、皇居鎮護の神として宗像神社を祀ったという。 邸宅は次男・良房(804-872)が継ぐ。850年に、邸内で良房の娘・藤原明子(829-900)は、第56代・清和天皇(850-880)を産んでいる。清和天皇は邸宅に住し、その後、清和天皇の第4皇子・貞保(さだやす)親王(870-924)邸になった。「東一条第」「南宮」と呼ばれた。 10世紀(901-1000)初め頃、摂関・藤原忠平(880-949)の所有になったと考えられる。「花山院」として整備された。広さは1町を有した。 この頃、敷地は小一条と花山院とに東西二分されたとみられる。花山院は東に位置し、「東一条家」「東家」とも呼ばれた。(『拾芥抄』)。平安時代中期、931年に、東家で狐、鷺を見たとの逸話が記されている(『貞信公記』)。なお、花山稲荷は、忠平の時に、衣食住の守護神として邸内に伏見稲荷を勧請したという。(社伝) 邸宅は、忠平の5男・師尹(もろただ、920-969にと継がれ「小一条」と称された。師尹の子・済時(なりとき、941-995)の娘・中の君(敦道親王正妃)は、親王の和泉式部との関係により邸宅に出戻っている。 忠平2男・師輔(もろすけ、908-960)に継がれ、その娘で第62代・村上天皇皇女・安子(あんし、927-964)邸になる。村上天皇第2皇子・憲平親王(第63代・冷泉天皇、950-1011)の皇太子礼が執り行われ、東宮時に住している。 以後、冷泉天皇第1皇子・花山法皇(第65代、968-1008)の御所「東一条殿」になり、出家して没するまで居住した。冷泉天皇第2皇子の第67代・三条天皇皇后・媙子(せいし、972-1025)邸になる。1017年に、三条天皇第1皇子・敦明親王(あつあきら、994-1051)が邸宅に入り、小一条院と呼ばれた。邸宅の坤角(西南)に宗像社が祀られていた。 その後、関白・藤原師実(もろざね、1042-1101)に引き継がれた。 ◆花山院家・花山院邸 花山院家(かざんいんけ)は、藤原北家(ほっけ)道長流になる。平安時代後期に、道長の孫・関白・藤原師実(もろざね、1042-1101)の2男・家忠(いえただ、1062-1136)は婚姻後に、父の邸宅「花山院」を伝領し氏号にした。家忠は花山院左大臣と称し、花山院家の祖になる。 家忠の邸宅は、北は近衛大路、東は高倉小路、西は東洞院大路、南は勘解由(かでの)小路に面していた。北に寝殿があり、南東の釣殿が南の南池に架かっていた。北からの遣水の流れが池に注ぎ、中島が造られていた。この頃、既に邸内に宗像神社、花山稲荷が勧請されていた。(『平安堤要』)。 花山院家は、摂関家に次ぐ家柄であり、太政大臣になりえる清華家(せいがけ)の一つだった。笛、筆道を家業にした。分家には、中山家、飛鳥井家、難波家、野宮家、今城家、大炊御門家、五辻家、烏丸家、鷹司家、青山家があった。 平安時代後期-鎌倉時代前期の忠平の子・花山院家2代・忠宗(ただむね、1087-1133)は、同邸に住したかは不明とされる。本邸とした3代・忠雅(ただまさ、1124-1193)は、花山院太政大臣と呼ばれ、太政大臣になり精華家を確立した。4代・兼雅(かねまさ、1148-1200)は、後花山院左大臣、5代・忠経(ただつね、1173- 1229)は花山院右大臣とそれぞれ称された。 鎌倉時代中期以降に花山院が家号として用いられる。邸の四周に撫子、萩など花が咲き誇り、「花山(はなやま)」と呼ばれた。花山に因み、花山院の名がつけられたという。鎌倉時代中期-後期に著名な歌人・師信(もろのぶ、1274-1321)が出ている。 鎌倉時代後期、1331年に、師賢(もろかた、1301-1332)は、元弘の変で第96代(南朝初代)・後醍醐天皇(1288-1339)の身代りとして比叡山に登り、天皇を笠置に逃した。1336年、後醍醐天皇は花山院邸に幽閉され仮皇居にした。この地から、吉野へ逃れ南朝を建てた。 南北朝時代に、花山院家も北朝と南朝に分かれている。長親(ながちか、1350頃-1429)は、南朝に仕えた歌人として知られる。花山院家の主流は北朝方につき、その後も繁栄した。 室町時代中期、応仁・文明の乱(1467-1477)により邸宅は焼失している。 室町時代後期-江戸時代前期の忠長(ただなが、1588-1662)は、禁裏での官女との密通した「猪熊事件」に関わる。江戸時代には、家禄715石があった。江戸時代前期に天台僧・公海(こうかい、1607/1608-1695)がいる。 近代、明治維新までは花山院家の邸地であり、宗像神社も邸内にあった。その後、第122代・明治天皇に従い東京に移る。邸宅は廃され、宗像神社、花山稲荷社の社殿のみが残る。花山院家は侯爵になった。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市の駒札、花山院邸跡の碑文、花山稲荷大明神花山院家邸内社の駒札、宗像神社の駒札、『京都大事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|