|

|

|

| 清浄華院 (京都市上京区) Shojoke-in Temple |

|

| 清浄華院 | 清浄華院 |

|

|

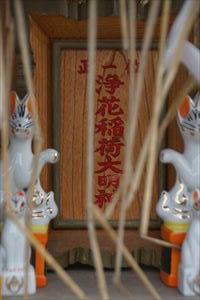

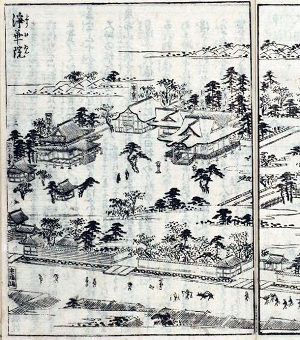

総門      勅使門  勅使門  華水手水舎  華水手水舎  華水手水舎  華水手水舎  御影堂(大殿)  御影堂(大殿)  御影堂(大殿)  御影堂(大殿)     大殿  阿弥陀堂  身代泣不動尊  鐘楼  浄花稲荷大明神社  浄花稲荷大明神社  山王権現社  江戸時代の智満方(篤姫祖母)の宝篋印塔  天明の大火の供養塔  「松林院旧跡」の石標  法成寺遺物?、礎石  法成寺遺物?、有孔石   法成寺遺物?、大日如来石仏  法成寺(平安京創政館)、清浄華院の説明板より   【参照】江戸時代の『都名所図会』に「浄華院」として描かれている。(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) 【参照】江戸時代の『都名所図会』に「浄華院」として描かれている。(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

寺町通、京都御所の東に清浄華院(しょうじょうけ-いん)はある。浄華院(じょうけ-いん)とも呼ばれている。 清浄華院とは「清浄な華(はな)の台(うてな)を望む、浄土に咲く蓮華のように清らかな修行ができる場所」の意という。内道場のため山号・寺号はない。畳供養を行い「畳寺」とも呼ばれている。寺紋は、皇室とのゆかりが深く「葉菊紋」になる。 浄土宗、本尊は阿弥陀如来。 隆盛時に「鎮西一流正脈之寺(浄土宗鎮西派の総本山)」と謳われた。かつて、浄土宗4箇本山(ほかに知恩院、金戒光明寺、百万遍知恩寺)の一つ、浄土宗総本山8カ寺(浄土宗八総大本山)の一つ、浄土宗7大本山の一つともいう。法然上人(圓光大師)二十五霊場第23番。御朱印(3種類)が授けられる。 ◆歴史年表 平安時代、860年/貞観年間(859-877)、当初は、第56代・清和天皇の勅により、御所清和御門内(現在の御所の西方約2㎞)に、御内仏殿が造られた。円仁(慈覚大師)により禁裏御内道場として創建される。天台4宗兼学(天台、 [円、円教] ・真言 [密、密教] ・仏心 [浄、浄土教] ・戒律 [戒、円頓戒] )であり、国家泰平、鎮護国家の道場になる。円仁は創立開山になる。 863年、伽藍が完成する。 951年/949年、焼失した。 952年、第62代・村上天皇の勅により再建される。 976年、山城・近江地震(M6.7以上)により被災する。その後、第64代・円融天皇の勅により復興された。 1175年/1174年、比叡山を下りた法然は、当初は当院を参内の宿舎とし、その後、第77代・後白河天皇、第80代・高倉天皇、第82代・後鳥羽天皇の3天皇に円頓戒を授戒したともいう。後白河天皇は、この地を法然に与え、12子院を建て増し、念仏開祖第一世にしたという。以降、浄土宗へ改宗し念仏道場になる。法然は中興の祖(改宗開山)になる。(『清浄花院之由記』)。以後、浄土宗の本山になる。 鎌倉時代、1287年、5世・浄花房証賢(向阿是心)は、二条万里小路(にじょう までのこうじ、中京区)へ移し、専修念仏の寺にした。実質的な開山になる。亀山法皇(第90代)第7子の恒明親王(1303-1351)、その子・全仁親王(1321-1367)の庇護があったという。また、専空により向阿是心は、専修院(三条坊門高倉、現御池高倉)を譲られ、浄華(花)院と改名したともいう。 南北朝時代、1339年、6世・玄心の時、足利尊氏の等持寺の建立に際し、土御門烏丸(土御門室町、現上京区元浄花院町)に移る。 室町時代、4代将軍・足利義持(在任:1394-1423)の庇護を受けた。 1429年、10世・等煕は、北朝第5代・後円融天皇、北朝第6代・歴代第100代・後小松天皇、第101代・称光天皇の戒師になった。同年、仏殿上棟式に、第6代将軍・足利義教(在位:1428-1441)が参列した。その功により、院は浄土宗寺院の筆頭になる。等煕は浄土宗初の香衣勅許、国師号を受ける。 1447年、如法念仏という法要に唐人が呼ばれ、寺の庭で「風流事」が催され「花火」が披露された。(万里小路時房『建内記』中『建聖院内府記』)。日本最古の花火使用の記録とされる。 応仁・文明の乱(1467-1477)により全焼し、僧なども多数殺害されたという。その後、衰微する。 1487年、再建される。 1527年、塔頭2院が類焼する。 1527年/1585年/1590年/天正年間(1573-1592)、羽柴秀吉は都市改造により、御所とともに現在地に寺域を移させた。 安土・桃山時代、1585年、秀吉は、山城国田中村を朱印地として寄進する。後に、徳川幕府も安堵した。 天正年間(1573-1592)末、金戒光明寺(黒谷)との間に争論があり、金戒光明寺は末寺になる。 江戸時代、1610年、金戒光明寺が多数の末寺とともに独立し、以後、衰微する。 1671年、焼失する。 1672年、再建された。 1708年、焼失する。御土居(493坪)が払い下げられた。泣不動尊像の開帳が行われる。 1714年、再建される。 1729年、徳川吉宗が呼び寄せた象が天皇に拝謁する。その宿所に清浄華院があてられた。 1788年、天明の大火により焼失する。 1863年12月-1864年5月、会津藩主・京都守護職・松平容保が塔頭・松林院に逗留した。 1867年4月頃まで、会津藩は当院に寄宿した。 近代、1878年、塔頭の統廃が行われる。 1889年、一部を焼失する。 現代、1911年、再興された。 2003年、塔頭・松林院は清浄華院に統合された。 2004年、介護老人福祉施設「つきかげ苑」が建てられた。 2019年、浄土宗を離脱した。 ◆円仁 平安時代前期の天台宗の僧・円仁(えんにん、794-864)。男性。慈覚大師。下野国(栃木県)の生まれ。豪族・壬生氏の子。第3世・天台座主、日本初の大師号を贈られた。入唐八家(最澄・空海など)の一人。9歳で大慈寺の広智に学び、15歳で唐より帰国した比叡山の最澄に師事し、その最期まで14年間仕えた。814年、天台宗の年分度者になる。815年、東大寺で具足戒を受ける。比叡山で12年の籠山行に入る。だが、5年後、法隆寺、四天王寺での夏安吾(げあんご、修行僧の集団生活による一定期間の修行)講師、東北への教化を行い、多くの寺を開いた。一時心身衰え、829年、横川に隠棲している。苦修練行を続け、夢中に霊薬を得て回復し、『法華経』書写を始め、小塔(如法堂)を建て写経を納めたという。836年、837年、渡唐に失敗、838年、最後の遣唐使として渡る。その後、遣唐使一行から離れ、840年、五台山を巡礼(68日間、1300km)し、大華厳寺で文殊信仰、国清寺で学ぼうとしたが許可が下りなかった。現地では仏教弾圧(会昌の破仏)があり、日本と新羅はこの間に国交断絶していた。1500kmを歩き、長安・大興善寺で金剛界の灌頂を受け、青竜寺で胎蔵界灌頂、蘇悉地大法を授かる。また、悉曇(梵語)、止観(禅)も学んだ。山東半島、赤山新羅坊の新羅寺・赤山法華院で新羅仏教を学ぶ。847年、帰国、仏典、金剛界曼荼羅など多数を持ち帰った。新羅声明を天台声明として取り入れ、その祖になる。848年、横川中堂(根本観音堂)を建立する。862年、東塔に天台密教の根本道場・総持院を建立した。 円仁は、法華経と密教は同等であるとし、円密は一致するとし、天台密教(三部密教、胎蔵部、金剛部、蘇悉地部)を確立した。また、浄土教を一乗思想として天台宗に取り入れた。『顕揚大戒論』ほか、9年6カ月の唐滞在記である『入唐求法巡礼行記』(全4巻)を著す。新羅声明を天台声明の祖になる。 東京・瀧泉寺、山形・立石寺(円仁の遺体納葬の入定窟がある)、松島・瑞巌寺など多くの寺を開いた。70歳。 ◆法然 平安時代後期-鎌倉時代前期の浄土宗の僧・法然(ほうねん、1133-1212)。男性。勢至丸。美作国(岡山県)の生まれ。父・押領使・漆間時国、母・秦氏。1141年、9歳の時、父は夜襲により目前で殺される。父は出家を遺言する。天台宗菩提寺の叔父・観覚のもとに預けられた。1145年、13歳で比叡山に上り、西塔北谷の持法(宝)房源光に師事、1147年、皇円の下で出家受戒した。1150年、西塔黒谷慈眼坊叡空の庵室に入り、浄土宗に傾く。法然房源空と名乗る。1156年、比叡山を下り清凉寺に参籠、南都学匠も歴訪する。再び比叡山に戻り、黒谷報恩蔵で20年に渡り一切経を5回読む。1175年、唐の浄土宗の祖・善導の「観無量寿経疏」の称名念仏を知り、比叡山を下りた。善導は、阿弥陀仏の誓った本願を信じ、ひたすら念仏を唱えると、善人悪人を問わず、阿弥陀仏の力により必ず阿弥陀仏の浄土である極楽に生まれ変わることができるとした。西山、広谷(後の粟生光明寺)の念仏の聖・遊蓮房円照に住した。東山吉水に草庵(吉水の善坊)に移り、阿弥陀仏を崇拝し、ひたすら南無阿弥陀仏を口で唱える専修念仏の道場になる。1186年(1189年とも)、天台僧らとの大原談義(大原問答)で専修念仏を説く。1190年、東大寺で浄土三部経を講じる。1201年、親鸞が入門した。1204年、延暦寺衆徒による専修念仏停止を天台座主に要請した「元久の法難」が起きる。「七箇条制誡」を定め、弟子190人の連署得て天台座主に提出する。1206年、後鳥羽上皇(第82代)の寵愛した女官(鈴虫、松虫)らが出家した事件「承元(建永)の法難」により、専修念仏の停止(ちょうじ)になり、1207年、法然は四国・讃岐へ流罪になる。10カ月後に赦免されたが入洛は許されず、摂津・勝尾寺に住み、1211年、ようやく帰京した。草庵は荒れ果て、青蓮院の慈円僧正により、大谷の禅房(勢至堂付近)に移る。翌1212年、ここで亡くなった。『選択本願念仏集』(1198)、『一枚起草文』(1212)などを著す。 法然の専修念仏とは、誰もがひたすら祈ることで極楽往生できるとし、既存の仏教で救われる対象ではない人々に希望をもたらした。80歳。 ◆後白河 天皇 平安時代後期-鎌倉時代前期の第77代・後白河 天皇(ごしらかわ-てんのう、1127-1192)。男性。父・第74代・鳥羽天皇の第4皇子。1155年、異母弟の第76代・近衛天皇の死により即位する。だが、1158年、譲位し、第78代・二条天皇から、六条天皇、高倉天皇、安徳天皇、第82代・後鳥羽天皇の5代、平清盛の中断を挟んで30年に渡り院政を敷いた。1156年、保元の乱、1159年、平治の乱後、源平対立の中で王力を維持した。1169年、出家し法皇になる。 法皇は、法然に帰依したという。法然の『往生要集』の講説に感服し、真影を権大夫藤原隆信に描かせ蓮華王院の宝蔵に納めさせた。66歳。 ◆証賢 鎌倉時代中期-南北朝時代の浄土宗の僧・証賢(しょうけん、1265/1263-1345)。男性。向阿、向阿証賢、向阿弥陀仏とも称した。甲斐国(山梨県)の生まれ。父・武田時綱。園城寺で出家し、後に浄土教に改宗した。浄土宗第三祖・然空礼阿(?-1297)門人になる。一条派を確立し、浄土宗最大の勢力になる。花開院に住し、浄華院を開く。仮名混じり文で、『三部仮名鈔』を著した。81歳。 清浄華院の5世、第90代・亀山天皇皇子・恒明親王の帰依を得て寺領、境内地の寄進を受けた。 ◆宅磨 勝賀 鎌倉時代前期の絵仏師・宅磨 勝賀(たくま-しょうが、?-?)。男性。俗名を為基。父・詫間派(宅磨派、宅間派)の祖・為遠。弟は為久。絵所の役に任じられ、法橋、後に法眼に叙せられた。宅間法眼と呼ばれる。1169年頃-1209年頃、神護寺・東寺の仏像制作などに携わる。高山寺の明恵に帰依した。東寺に作品の「十二天図屏風」が残る。 逸話がある。明恵が夢に見た春日・住吉神が法要を聴聞することがよくあった。二神の姿は明恵にのみ見ることが限られた。勝賀は二神の姿を絵に写したいと懇請する。だが、明恵は常人が神の姿を見れば、命を落とすかもしれないと忠告する。それでも懇願すると、果たして二神が現れそれを写すことが叶った。その帰路、落馬し落命したという。その終焉地に宅間塚(右京区鳴滝宅間町)がある。 ◆恒明親王 鎌倉時代後期-南北朝時代の皇族・常盤井宮恒明親王(ときわいのみや-つねあき/つねあきら-しんのう、1303-1351)。男性。父・亀山法皇(第90代)の末子、南北朝時代の大覚寺統に属した。常盤井宮家の祖。1308年、第94代・後二条天皇没後、親王ではなく、大覚寺統の後宇多上皇(第91代)が推した尊治親王(第96代・後醍醐天皇)が皇位継承した。親王は後醍醐天皇の側近として、建武の新政で中務卿・式部卿を歴任した。また、持明院統の皇族とも関係を保ち、南朝吉野には移らなかった。48歳。 なお、清浄華院に貢献した親王の名が創建縁起から消されていることについて、足利義教の影響があるとみられている。 ◆玄心 南北朝時代の僧・玄心(げんしん、?-1361/1363)。詳細不明。号は承空、寂幽。証賢の弟子。清浄華院6世。 日本浄土祖師として法然・聖光・良忠・然空・証賢に次ぐ祖師として挙げられる。 黒田村・宝池山法然寺(三重県名張市・栄林寺)に伝わる石碑。 ◆敬法 鎌倉時代後期-室町時代前期の僧・敬法(きょうほう、1320-1400)。男性。慧鎮房貞凞僧全。父・尊凞親王、第92代・伏見天皇の皇孫。11歳で比叡山西塔黒谷の伝信について剃染受戒した。松林房に住し円戒を宣揚し、浄土宗義を玄心に学ぶ。1221年承久の乱、1330年代、建武の兵乱、山徒による堂宇焼毀により高野山に逃れる。中性院聖憲のもとに身を寄せた。1363年、玄心の没後、2年間、西谷法光明院に住し、清浄華院に復帰する。障難を受け河東中山に居住した。1387年、後円融上皇(北朝第5代)に円頓戒を授け、宗要を講じて室町に寺域を賜る。松林房を移し、相伝の宝篋などを納め宝祚延長を祈願した。1389年、院号・勅願所の綸旨を賜る。80歳。 清浄華院8世。死後、大僧正を贈られた。門弟は良如、定玄、等熈など300余人に及んだ。 ◆等煕 室町時代前期-中期の僧・等煕(とうき、1396-1462)。男性。字は僧任。父・万里小路嗣房(までのこうじ-つぐふさ)。清浄華院の定玄(じょうげん)に学び、同院を嗣ぎ11世になる。第101代・称光天皇の病気を祈祷で治し、臨終知識を務めた。北朝第6代・歴代第100代・後小松上皇、将軍・足利義持らの帰依を受ける。浄土宗一条派隆盛になる。浄土宗初の香衣勅許、国師号(仏立慧照国師)を贈られた。67歳。 ◆山科 言継 室町時代後期-安土・桃山時代の公卿・山科 言継(やましな-ときつぐ、1507-1579)。男性。父・山科言綱。1520年、内蔵頭、1569年、山科家で初めて権大納言になる。世襲の朝廷の内蔵頭、衣紋道、楽奉行、和歌御会奉行も務めた。医薬の専門知識も持っていた。 日記の『言継卿記』(1527-1576)が知られている。1582年、言継は清浄華院寿全に本を貸し返却されている。73歳。 ◆敬法 門院 江戸時代前期-中期の后妃・敬法 門院(けいほう-もんいん、1658-1732)。女性。宗子。父・内大臣中御門(松木)宗条。母・河鰭其秀の娘・秀子。第113代・東山天皇の生母。第112代・霊元天皇の後宮に勤仕。後に大納言典侍と称した。福子内親王(伏見宮邦永親王御息所)、第113代・東山天皇、文仁親王らを産む。1689年、准三宮になる。東山天皇、文仁親王が没し、1711年、大聖寺宮で出家し、院号宣下を受け敬法門院と称した。清浄華院の塔頭・松林院を創建した。墓は清浄華院にある。76歳。 ◆狩野 永納 江戸時代前期の画家・狩野 永納(かのう-えいのう、1631-1697)。男性。名は吉信、字は伯受、別号は一陽斎など。京都の生まれ。父・狩野山雪の長男。父に学び、狩野安信にも師事したという。寛文-延宝年間(1661-1681)造営の御所障壁画制作に参加した。1693年、父の草稿に基づき、黒川道祐の援助を得て日本初の絵画史『本朝画史(『本朝画史』)』5巻を刊行した。墓は泉涌寺にある。67歳。 ◆立入 宗継 室町時代後期-江戸時代前期の商人・立入 宗継(たてり-むねつぐ、1528-1622) 。男性。父・立入宗長(むねなが)。京都で土倉を営む。1562年、禁裏御倉職、第106代・正親町天皇の使者として織田信長に綸旨を伝え京都入りを促す。1571年、皇室財政立直しのために、信長が新設した御貸米制度を管理した。1578年、信長と石山本願寺の和睦を斡旋した。 墓は清浄華院にある。1898年、従二位追贈、それを記念し、清浄華院に「立入宗継旌忠(せいちゅう)碑」が立てられた。時代祭の「織田公上洛列」の先頭は立入宗継になる。95歳。 ◆智満方 江戸時代中期の智満方(?-?)。女性。お千万の方、春光院。父・公卿・堤代長(1716-1783)の長女。薩摩藩第9代・島津家25代当主・島津重豪(1745-1833)の側室。江戸幕府第13代将軍・徳川家定の御台所になった天璋院(篤姫、1836-1883)の父・島津忠剛(1806-1854)の祖母に当たる。9代藩主・斉宣を産む。 清浄華院に宝篋印塔(智満姫供養塔)がある。旧塔頭・松林院が堤家の菩提寺であり、塔は島津藩により建立された。なお、重豪の後室・甘露寺矩長の娘・綾姫(玉貌院)の位牌も、松林院にあった。 ◆姉小路 公知 江戸時代後期の公家・宮廷政治家・姉小路 公知(あねがこうじ-きんとも、1863-1840)。幼名は靖麿。父は左近衛少将・姉小路公前(きんさき)。屋敷は猿ヶ辻南向いにあった。1858年、老中・堀田正睦が条約勅許を求めて上洛中に反対し、88廷臣の列参奏上に参加。1860年、桜田門外の変後、1862年、同志の廷臣と共に、和宮降嫁の責任を問い久我建通、岩倉具視らを弾劾した。長州藩・尊攘派志士の支持を受け、三条実美と共に攘夷派廷臣の指導者になる。勅使・実美のもと副使として江戸に赴き、攘夷の督促と親兵設置の勅書を伝達した。国事御用掛になる。1863年、国事参政が新設され就任した。攘夷期日の設定を主張し、14代将軍・徳川家茂の上洛後、賀茂社行幸、石清水行幸に随従し幕府を困らせた。大坂湾を巡検し海防について勝海舟に意見を求めた。5月20日深夜、御所の朝議の帰途中、朔平門外で暗殺された。25歳。 犯人は薩摩藩・田中新兵衛と推定されたが自刃し不明。死後、贈正二位。 墓は清浄華院(上京区)にある。 ◆玉松 操 江戸時代後期-近代の国学者・勤王家・玉松 操(たままつ-みさお、1810-1872)。本名は山本真弘、諱は真弘(まなひろ)。京都の生まれ。父・公家・侍従・山本公弘(きんひろ)(西園寺家末流)次男。幼くして醍醐寺に入り猶海(ゆうかい)と称した。大僧都法印になる。僧律改革を唱え聞き入れられず、還俗し山本毅軒(きけん)に改める。大国隆正(おおくに-たかまさ) に国学を学ぶ。私塾を開き教えた。1867年、岩倉具視を訪ね側近になる。1868年、矢野玄道・平田銕胤らと皇学所の設立に奔走し教師になった。1869年、東京に大学校が設立され教師に任命された。1869年、徴士内国事務権判事、1870年、侍講になる。大政奉還・討幕の密勅・王政復古・神武創業への復帰の大方針などに寄与したという。1871年、開国主義・洋学採用の政府の方針と相容れず退官した。63歳。 国学・儒学・仏教の典籍に通じ、尊王攘夷を唱えた。 墓は清浄華院(上京区)にある。 ◆仏像・木像・画像 ◈本堂(大殿)の内陣中央に「法然上人坐像」を安置する。法然が平安時代後期、1174年、42歳の時、後白河法皇より当院を贈られ、今後迫害を受ける自らの身代わりとして自刻したという。江戸時代には、「厄除圓光大師」としても信仰を集めた。 ◈本堂に平安時代の「第56代・清和天皇(850-881)」、「第62代・村上天皇(926-967)像」を安置する。 ◈本堂西壇に霊験本尊の画像「泣不動尊」が祀られている。自ら身替わりになり師の命を助けようとした弟子を、感動の涙を流して救ったという不動尊の絵像だった。かつて秘仏であり、現代、2014年以来に開帳されている。 ◈本堂西壇に左右に、旧不動堂に安置されていた「金比羅権現」、「秋葉権現」、「陀枳尼天」、「弁財天」の四神像が祀られている。金比羅権現、秋葉権現は、江戸時代後期、文政年間(1818-1830)の造立で、不動講が寄進した。陀枳尼天像は、旧塔頭・松林院の鎮守社・稲荷社に祀られていたともいう。御前立として「不動三尊像」も安置されている。 ◈大方丈に「阿弥陀三尊像」を安置する。「阿弥陀仏坐像」は、旧阿弥陀堂の本尊だった。平安時代後期(11世紀)作であり、恵心僧都(942-1017)作という。定朝様。両脇侍の「観音菩薩」「勢至菩薩像」は、「大和座り」をする。 ◈不動堂に「不動明王画像(身代り不動)」が安置されている。 ◈秘仏の「不動明王立像」(70㎝)は、「波除(なみよけ)不動」として信仰されてきた。かつて、不動堂の本尊だった。江戸にあった僧が母の臨終を看取ろうとする。急ぐ僧を不動明王が助けたという。木造。 ◈「泣不動尊(なきふどうそん)像」は、板張り厨子入。 ◈木造「秋葉権現立像」は、かつて不動堂に安置されていた。火伏神であり、顔に嘴、背に翼、狐に乗るという異形の神になる。江戸時代の作。 ◈是心堂の2階仏間に、「勢至菩薩坐像」が安置されている。かつて、勢至堂の本尊であり、知恩院の勢至菩薩像(重文)の摸刻ともいう。背の天衣をX字形に交差させるのは珍しい。ほかに「向阿上人像像」、その師「礼阿上人像」、中興第10代法主「等凞上人像」がある。 ◈納骨堂に安置の本尊は骨仏であり、現代、1987年に3000体の納骨を元に彫刻家・今村輝久(1918-2004)が造立した。 ◆物集女宗入像 大殿に、僧の「物集女宗入像」がある。現代、2012年、宗入が物集女城(向日市物集女)の最後の城主だったことが判った。 室町時代、西岡(西京区、向日市、長岡京)には、国人領主の西岡衆がおり、物集女城はその国人の一つ物集女氏の本拠になる城だった。物集女氏は足利将軍家、三好家にも仕えた。織田信長は西岡の支配を企図し、細川藤孝を勝龍寺城(長岡京)に据えた。物集女氏は信長と敵対した丹波・波多野氏と結ぶ。安土・桃山時代、1575年、宗入は藤孝に勝龍寺城下の藤孝家臣・松井康之屋敷(米田屋敷とも)に呼び出される。宗入は服従を拒み暗殺された。その後、物集女城も破却され、物集女氏は離散した。 物集女村には宗入が開基の聖聚院が残った。安土・桃山時代、1573年に宗春法師が開山になる。江戸時代前期、正保年間(1645-1648)、清浄華院の末寺になる。江戸時代中期、1743年、聖聚院は岡崎村に移され、清浄華院法主の隠居寺とした。当院に帰依した元徳島藩七代藩主・蜂須賀宗英(潜外)が発願主になり、土地を寄進したことによる。宗英の娘・友姫は、清浄華院の檀家・東園家に嫁いでおり、以後、蜂須賀家の香華所になり、徳島藩より年貢が納入された。 幕末、聖聚院は会津藩士の宿所の一つになる。近代、無住になり、その後廃された。境内の寿松院は愛知県に移転したという。宗入の像などの遺物は、その後、清浄華院に移された。 ◆建築 総門、勅使門、不動堂、地蔵堂、鐘楼、御影堂(本堂、大殿)、阿弥陀堂(旧塔頭・松林院)、是心堂(寺務所)、納骨堂、大方丈、小方丈、浄山学寮、寺務所などが建つ。 ◈「総門」は、両脇に番小屋が付属していた。現在は南北の門番小屋に地蔵堂、不動堂が改築されている。江戸時代、1788年、天明の大火後、寛政年間(1789-1801)に再建された。門柱に干割れを防ぐ「背割り」があり、明治期(1868-1912)以降の再建ともいう。高麗門。 ◈「勅使門」は、第101代・称光天皇が阿弥陀堂を再建した際に寄進されたという。1934年に再建された。三林石松の施行による。新法主の晋山式、皇族参詣などに限り開かれた。唐門様式、扉には菊の紋、唐破風屋根、向唐門形式、格狭間・蛙股などに植物紋を配する、銅板葺。 ◈「東門」は、梁に江戸時代前期、「延宝4年(1676)」の棟札がある。1708年、宝永の大火で焼け残った勅使門を移転した。同年、境内東にあった「御土居薮」が下げ与えられており、道を通した時に建てられたという。薬医門。 ◈「御影堂(本堂、大殿)」は、江戸時代には西向きに建てられていた。幾度が焼失後、御所の建物の部材により再建された。近代、1889年に焼失し、1909年に竣工、1911年に落慶し、現在の南向きになる。山内最大の建物になる。西側に唐破風の勅使玄関が付く。建物の各所に菊花紋が飾られている。外陣と内陣の間の敷居に段差がある。江戸時代以来、外陣も内陣も畳敷きになっている。木曾御用林の材。正面中央に千鳥破風、杮(こけら)葺の向唐破風付、寝殿造風、単層、入母屋造、桟瓦葺。 ◈「旧阿弥陀堂」は、江戸時代、恭礼門院(第118代・後桃園天皇生母)の御殿を移して再建された。第101代・称光天皇再建の勅願所とされた。現代、平成期(1989-2019)に取り壊されている。 ◈「阿弥陀堂(旧松林院本堂)」は、近代、1915年、第123代・大正天皇御大典の際に、二条城に建てられた饗応所(大廊下)だった。宮内省より下賜され、その部材により建てらた。現代、平成期(1989-2019)に取り壊され、2008年に塔頭・松林院の本堂を改築して阿弥陀堂としている。 ◈「小方丈」の本棟は、式台付きの玄関があり、六間の座敷がある。近代、1934年に中庭に茶室「浄華亭」が建立された。現代、2007年に修復される。 ◈「浄山学寮(宗門後継者養成道場)」は、佛教大学別科になる。 ◈「鐘楼堂」は、現代、2008年に移転、2010年に再建された。 ◈「不動堂」は、現代、2008年に総門北脇殿を転用して再建された。 ◈「納骨堂」は、近代、1934年に建立された。 ◈「築地塀」には5本の白線が入る。筋塀ともいう。江戸時代、桂宮家第8代京極宮家仁親王(1704-1768、後桂光院)の寄進による。 ◆位牌 大殿(本堂)の右脇霊牌檀(尊牌壇)に、平安時代の第56代・清和天皇(850-881)、第62代・村上天皇(926-967)、江戸時代の第113代・東山天皇の生母・敬法門院生(1658-1732)、開明門院(藤原[姉小路]、1717-1789)、そのほか皇子、皇女など29の位牌を奉安している。 ◆松林院 旧塔頭・松林院は、第93代・後伏見天皇の孫・当院8世・敬法が創建した。江戸時代、勅願所になり別院になる。皇族、公家の檀家が多く、江戸時代の第116代・桃園天皇母・開明門院(1717-1789)、万里小路家、山科家、姉小路家など公家の位牌も安置された。 江戸時代、清浄華院の新法主の就任では、晋山式の直前に、松林院で伝奏(天皇の意を伝える使者)より紫衣(しい/しえ)勅許を受け、総門より行列を組み勅使門を潜った。 江戸時代後期、1863年、八月十八日の政変後、会津藩主・京都守護職・松平容保(1836-1893)は、第121代・孝明天皇に御所近くに控えることを命じられた。このため、1863年12月-1864年5月、容保は松林院に逗留した。この間に新撰組・近藤勇(1834-1868)らも出入りしたという。1867年4月頃まで、会津藩は清浄華院に寄宿する。上級藩士が詰め、会津藩士・砲術家・山本覚馬(1828-1892)などもいた。 現代、2003年、松林院は清浄華院に統合され廃される。2013年、「松林院旧跡」の石標が立てられている。 ◆塔頭 良樹院、龍泉院、無量寿院がある。松林院は廃した。 ◆不動堂 江戸時代より不動堂があった。江戸時代前期、1708年に泣不動尊像の開帳が行われる。江戸時代、享保年間(1716-1735)に不動堂が再建される。平安時代作の不動明王立像を安置し、毎月の不動講に百万遍念仏による供養が行われていたという。 現代、2008年、不動堂の再建により、半丈六不動明王坐像(2m)を新造し安置する。仏師で僧侶の信行堂・菱田信行の作による。 不動講護摩会(毎月28日)が行われている。 ◆地蔵堂 地蔵堂は、かつて現在の不動堂前にあり、その後、破却された。現代、2011年に総門南脇殿を改築して再建された。 江戸時代、境内南西角に塔頭・地蔵院(地蔵堂)があり、本尊の地蔵菩薩立像、閻魔王坐像、石薬師も安置された。地蔵尊は、「染殿地蔵」と呼ばれ、子授け、安産、子育ての信仰を集める。江戸時代-近代の第121代・孝明天皇典侍・中山慶子(よしこ、1836-1907)も篤く信仰し、第122代・明治天皇を授かったという。 なお、平安時代の第56代・清和天皇の母・染殿皇后(829-900)は、境内地付近に御殿を営んだという。 ◆鎮守社 ◈総鎮守の「山王権現社」は、山王権現を祀る。平安時代の円仁(794-864)が当院の創建時に勧請したという。近代以降、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、祭神は天照皇太神、豊受大神、御霊大神に改められた。近年、小方丈の中庭に祀られた。2011年、祭神が日吉大社より再勧請され、社殿も大殿前に移して修造された。 江戸時代には、祭礼として山王神事(4月)、御火焚祭(11月)が行われた。現在は、御火焚祭(11月28日)が復されている。神使が猿のため、「魔を去る」として厄除けの信仰がある。 ◈「浄花稲荷社」が祀られている。江戸時代中頃より稲荷社があった。宝暦年間(1751-1764)、筆頭塔頭・松林院に鎮守稲荷社があり、神体像を修復したという。その後、清浄華院の鎮守社になるともいう。江戸時代後期、1788年の天明の大火以前より祀られていたともいう。幕末、伏見稲荷より「正一位浄花稲荷大明神」の神号を授けられた。一度廃され、2017年に再興された。 ◆庭園 小方丈座敷に、枯山水式庭園「光明徧照の庭(浄土の庭)」がある。京都庭園室・小埜雅章(1947-)の昭和期(1926-1989)の作庭による。 中央苔山に三尊石が立てられ、阿弥陀如来、聖衆の菩薩などを表す。放射状の細い切石が置かれ光明を表す。円形の白砂敷きは光背になる。 ◆文化財 ◈絹本著色「阿弥陀三尊画像」三幅一具(国宝)は、南宋時代(1127-1279)、浙江省・寧波(ねいは)の唐(四明)普悦筆による。室町時代、勘合貿易により明より伝えられた「唐物」の一つであり、足利将軍所蔵の宝物帳『君台観左右帳記』にも記述がある。名品「東山御物」の一つという。阿弥陀如来、脇侍に観音菩薩、勢至菩薩を配する。衣の筆線、光背のおぼろげな表現が見られる。京都国立博物館寄託。 ◈紙本著色「泣不動縁起絵巻」(重文)は、室町時代の身代り不動を描いた宅間法眼(宅間澄賀、勝賀)筆による。園城寺の縁起潭であり、身代り不動明王絵像が描かれる。園城寺の証空は、病になった師・智興を助けるために、陰陽師・安倍晴明の命替えの祈祷を受けた。証空は師の病を移されて苦しみ、不動尊に祈願した。不動尊は涙を流し、証空の行いを称えた。代わりに冥府へ行き、閻魔王を平伏させた。後に、入江孝治(未詳)より当院に寄進された。 ◈「泣不動縁起絵巻(永納本)」(重文)は、江戸時代に、後水尾法皇(第108代)の命により、狩野永納(1631-1697)が、室町時代の「泣不動縁起絵巻」(重文)の模本を制作した。第112代・霊元天皇により当院に寄進された。現在は、大殿に安置されている。「泣不動縁」とも呼ばれている。陰陽師・安倍晴明も描かれている。。 ◈絹本著色「釈迦三尊像」は、鎌倉時代後期作。 ◈「渡唐天神像」は、室町時代作。天神・菅原道真が宋に渡り参禅したという伝承に由来する。 ◈「大涅槃図」は、江戸時代中期、1713年作(箱銘)になる。豪商・三井家の依頼により、海北友賢筆による。海棲動物が描かれ珍しい。1729年に徳川吉宗が呼び寄せ、天皇に拝謁した象も白象として描かれている。この時、伊藤若冲も象を目にしたといわれ、後の「白象群獣図」(1772-1787年頃)を描いたとされる。 ◈大明方蘭披筆「渡宋天神尊影」、向阿上人筆「浄土三部假名抄」、「宗祖涅槃図」、「浄土五祖真影」、「三十六歌仙」「叡空上人三部経」など。 ◈「法成寺推定地出土の礎石など」は、現代、1991年に法成寺推定地境内東端(上京区東桜町25)の工事現場地下より出土した。巨大礎石・有孔石・石仏「大日如来」があり、供養のために当院に遷された。 ◆梵鐘 「銅鐘」は、江戸時代前期、1610年の銘がある。銘文には、大坂堺の阿弥陀寺住職・恩蓮社良道和尚の発願により、近衛殿北政所心光院が大施主になり鋳造された。寄進者に第106代・正親町天皇、祖看大徳(松林院祖看? )の名も刻まれている。 163.7Hzあり、雅楽の「平調(ひょう-じょう)」になる。 ◆不動信仰 不動堂の本尊「不動明王画像」は、証賢(向阿、1265-1345)が、園城寺(三井寺)の泣不動尊像を遷したという。目には涙の跡が残るといわれている。「身代わり不動」「泣き不動」ともいわれる。不動には逸話がある。 西山浄土宗の祖・証空(1177-1247)の師である三井寺の高僧・智興内供が大病になる。陰陽師・安倍晴明の祈祷によると、師の身代わりがあれば救うことができるという。だが、弟子の誰も申し出るものはなかった。末席の証空が名乗り出た。証空は一時帰京し、その旨を母に伝えると、母は証空にすがって止めさせようとした。 証空は決して都に戻り、晴明の祈祷を受けた。証空に病苦が移り、師に回復の兆しが見える。証空は死病の苦しみのあまり、常日頃信仰する不動明王に祈る。夢中にあらわれた不動明王は証空の行為に涙を流し、「汝は師に代わる。我は汝に代わらん」と称えた。 証空は冥土へと送られたとも、証空の心地爽やかになり、師の病も消えたともいう。地獄に堕ちた不動明王は、閻魔王にこのことを告げ、再び現世に戻った。全快した証空は母と再会し、喜びあっていたという。(『今昔物語』) 以後、当院での不動信仰(泣き不動縁起)が興る。江戸時代、境内には不動堂が建てられ、江戸、大坂での出開帳が行われ、講も生まれた。「証空絵詞」、鴨長明「発心集」、謡曲「泣不動」にも記されている。 ◆大塚丹後 室町時代-江戸時代の武将・大塚丹後守(おおつか たんごのかみ、?-1612)と、旧塔頭・寿徳院の住持・祖閑(松林院祖看?)の逸話が残る。寿徳院とは江戸時代後期の天保年間(1830-1844)まで存在した塔頭で、現在の塔頭・無量寿院の隣りにあった。 丹後には娘・勝女がおり、豊臣秀次の36人の妾の一人だったという。安土・桃山時代、1595年、秀次が秀吉より謀反の嫌疑により切腹に追い込まれ、秀次の妾子も処刑されることになる。丹後は娘を助けるために、処刑の前夜に祖閑と、下人に変装して秀次の聚楽第へ向かい、無事に勝女を助け出したという。 その後、大塚丹後の石塔が当院に建立され、子孫が守っていたという。その後、天保年間(1830-1844)に寿徳院は破却され、石塔は行方不明になったという。 ◆天明の大火 境内に、大きな五輪塔の「天明大火供養塔」、石像、石碑が立つ。 江戸時代後期、1788年旧1月30日、天明の大火で清浄華院は類焼した。旧3月24日より、犠牲者の供養のために7日間の別時念仏、施餓鬼会大法要が執り行われた。脇の石碑には「横死焼亡百五十人之墓」と刻まれている。無縁犠牲者の内の150人を葬ったという。ただ、実際に葬られたのは井戸から引き揚げられた1人だったという。 1864年の元治の大火の際にも、塔前で天明大火77回忌・元治の大火犠牲者供養法要が執り行われた。現代、2011年の東日本大震災後も、法要、塔婆が立てられた。 ◆井戸 大殿脇に「大塚主膳の井戸」と伝えられる井戸跡がある。 江戸時代、森丹後(大塚丹後守)の長子・大塚主膳は、森美濃守右近(森忠政)に仕えた。主膳は美濃守の上洛に伴う。江戸時代前期、1634年、主君が急逝しめ、森采女らとともに上洛中の将軍・徳川家光に森内記(森長継)を会わせて美濃守後継のために尽力した。 この時、主膳は浄華院を宿所にあてた。大干ばつで、浄華院の井戸は涸れていたため、主膳は家来に堀り直しを命じた。 ◆御土居 境内東に安土・桃山時代、1591年に豊臣秀吉が築いた御土居があった。江戸時代前期、1708年、「御土居薮」が当院に払い下げられ道を通した。薮は現在の墓地に変わる。 近代、明治期(1868-1912)まで、清浄華院と南隣する廬山寺の間には、この御土居薮を切る「廬山寺切通」といわれる道があったという。 ◆千日回峯行 比叡山延暦寺の千日回峯行者が、京都大廻りの際に宿坊として使い、不動像に参る。入浴、食事、お勤め、仮眠、勤行、夜半に再び発つ。 御所の土足参内の際にも、当寺から朱傘を差掛けられ御所へと向かう。 ◆文学 江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に挿絵入りで記されている。 ◆御廟 御廟は、境内東の墓地にある。法然の無縫塔が立てられ、厨子内に法然の分骨が納められている。少なくとも、室町時代の宝物目録に記されている。 御忌などの法要、毎月25日に開扉される。 ◆碑 「旌忠碑(せいちゅう-ひ)」は、安土・桃山時代-江戸時代前期の京都の金融業者・立入宗継(たてり- むねつぐ、1528-1622)の顕彰碑になる。宮廷の御倉職に任じられ、第106代・正親町天皇(1517-1593)の命で織田信長(1534-1582)の上洛を促した。 ◆法成寺遺物 現代、2021年3月に法成寺(ほうじょう-じ)境内推定地の東端部にあたる上京区東桜町25番地の工事現場より、巨大な礎石・有孔石が出土した。大日如来の石仏も掘り出される。供養のために当院の境内に遷された。法成寺遺物とも見られている。 平安時代後期、1019年に藤原道長(966-1028)は、出家し阿弥陀堂を建立し、当初は「無量寿院」と名づけた。1020年に阿弥陀堂が建立され、金色阿弥陀像9体が安置される。1022年7月に金堂・講堂の落慶供養に、第68代・後一条天皇の行幸があり、「法成寺」に改められた。広大な寺域があり、東は鴨川、西は東京極(現・京都市東側)、南は近衛(現荒神口通)にあたる。1027年に道長は阿弥陀仏に五色の糸を結び、念仏の声に包まれて生涯を終えたという。1058年に全焼した。復興後、鎌倉時代後期、1333年に廃絶した。 ◆墓 墓地には歴代天皇の関係者、皇子、皇女、公家、家司、地下役人などの墓も多数ある。宮内庁の管轄下にある。 ◈歴代天皇の皇子・皇女の御陵としては、室町時代-江戸時代の第107代・後陽成天皇(1571-1617)、第108代・後水尾天皇(1596-1680)、江戸時代後期の第111代・後西天皇(1638-1685)、第112代・霊元天皇(1654-1732)、第113代・東山天皇(1675-1710)、第116代・桃園天皇(1741-1762)、第119代・光格天皇(1771-1840)、第120代・仁孝天皇(1800-1846)、第121代・孝明天皇(1831-1867)など。 ◈第121代・孝明天皇皇女・妙香華院(1851-1851)、実相心宮、第113代・東山天皇母・敬法門院、第116代・桃園天皇母・開明門院などの宮家の墓がある。 ◈室町時代の公卿・山科言継(1507-1579)、江戸時代の公卿・尊王家で京都御所の猿ヶ辻事件で暗殺された姉小路公知(1839-1863)、公卿・正親町三条公積(おおぎまち-さんじょう-きんつむ、1721-1777)、万里小路(までのこうじ)家、坊城家、柴山家、正親町(おおぎまち)三条家、姉小路家、山科家、清水谷家など各公家の墓もある。 ◈室町時代-江戸時代の禁裏御蔵職の政商・立入宗継(1528-1622)、江戸時代の千家茶人・町田秋波(1659-1723)、岩倉具視の懐刀といわれた国学者の玉松操(山本毅軒、1810-1872)。 ◈徳島藩7代藩主・蜂須賀宗英、その娘の友姫(観心院)。 ◈江戸時代、島津25代藩主・島津重豪(1745-1833)の側室・智満方の宝篋印塔がある。 ◆樹木 蜂須賀桜は、阿波徳島藩・蜂須賀家の居城・徳島城(徳島市)ゆかりであり、2011年に植樹された。沖縄系の種が混じり、赤色が濃い。 ◆宿坊・修行体験 宿坊に宿泊できる。お勤め、法話、座禅、写経、精進料理も頂ける。 ◆年間行事 修正会(1月1日)、御忌定式・互礼式(1月7日)、涅槃会・浄山不動講節分大祭・浄焚式(2月3日)、涅槃会・浄焚式(2月15日)、春季彼岸会(3月下旬)、慈覚大師忌(4月20日)、法然上人御忌大会(4月21日-23日)、畳供養(畳の日に古畳の焚き上げをする。2013年より始まった。)(4月28日)、浄山カウンセリング研究会総会(5月)、総鎮守社 山王権現社例祭 山王神事(5月28日)、向阿忌(7月2日)、盆施餓鬼会・献灯回向法要・大文字送り火(8月16日)、染殿地蔵尊大祭(8月28日)、24時間不断念仏会(念仏、写経、写仏体験できる。)(9月下旬最終土日)、秋季彼岸会(9月下旬)、骨仏・永代祠堂法要(10月中旬)、秋の特別拝観(京都古文化保存協会秋の非公開文化財特別拝観)、鎮守・山王大権現御火焚祭(11月28日)、御忌定式・おまちうけ法要(11月30日)、法然上人御身拭式(12月23日)、浄山不動講八千枚護摩供(12月26-28日)、歳末回向・除夜の鐘(12月31日)。 御廟開扉(毎月25日)、不動講護摩供養会(毎月28日、8月は除く)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 ウェブサイト「清浄華院」、『拝観の手引』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都古社寺辞典』、『京都 歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『北嶺のひと 比叡山・千回峰行者 内海俊照』、『増補 平安京 音の宇宙』、『京都 阿弥陀の寺と庭』、『京都大事典』、『京の寺 不思議見聞録』、『新選組と幕末の京都』、『上京幕末「大政奉還その前夜」』、『源氏物語を歩く旅』、『続・京都史跡事典』、『京の石碑ものがたり』、『拝観の手引-平成28年第52回京都非公開文化財特別公開』、「拝観の手引-令和4年度第58回京都非公開文化財特別公開」、『御土居堀ものがたり』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『京都の災害をめぐる』、ウェブサイト「新纂浄土宗大辞典」、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|