|

|

|

| 閑院宮邸跡 (京都市上京区) Former Residence of Prince Kaninnomiya |

|

| 閑院宮邸跡 | 閑院宮邸跡 |

|

|

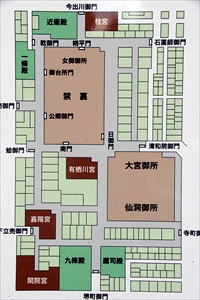

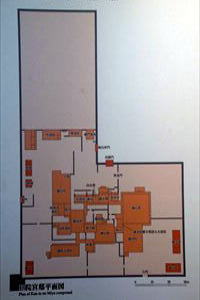

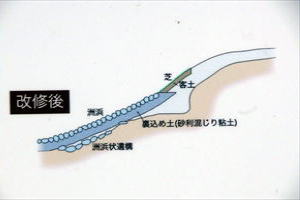

東門(正門)     長屋門(北門)   長屋門(北門)  長屋門(北門)   門番所  東棟、玄関   東棟  東棟、回廊  西棟  中庭   南棟  南棟、広縁   南棟  南棟、東側の眺望  南棟  南棟、廊下、庭園  南棟  南棟、板蟇股  南棟、床もみじ  南棟、床もみじ  南棟、西端  【参照】江戸時代、慶応年間(1865-1868)の御所周辺、左上に禁裏(茶色部分)、閑院宮はその下左角の焦げ茶色部分、環境省京都御苑管理事務所の案内板より  【参照】閑院宮邸平面図、閑院宮邸跡収納展示館展示パネルより  【参照】閑院宮邸俯瞰、閑院宮邸跡収納展示館展示パネルより  【参照】公家町鷹司邸跡から発掘された陶器類、閑院宮邸跡収納展示館展示より  【参照】公家町鷹司邸跡から発掘された江戸時代の文具、閑院宮邸跡収納展示館展示より  土蔵 土蔵 土蔵  東棟、南棟   庭園、築山   庭園、園路  庭園1、四阿  庭園1   庭園1、中島     庭園1、復元された州浜  【参照】庭園1、旧池、説明板より  【参照】庭園1、旧池南岸の州浜、説明板より  庭園1、池の州浜、改修前、説明板より  庭園1、池の州浜、改修後、説明板より 庭園1、池の州浜、改修後、説明板より 井戸跡  庭園2   庭園2  庭園2、白川石  庭園2、遣水  庭園2、飛石  庭園2、切石護岸  庭園2、雪見燈籠  庭園2  庭園2、緑色片岩  宮内省所長官舎跡、沓脱石  宮内省所長官舎跡、「主室」跡  宮内省所長官舎跡、縁先手水鉢 |

京都御苑の南東隅に閑院宮邸跡(かんいんのみや-てい-あと)がある。 江戸時代に宮家が創立され、この地に邸宅があった。四親王家(ほかに伏見宮・有栖川宮・桂宮)の一つに数えられた。 ◆歴史年表 江戸時代、1710年、親王家が創立され、閑院宮邸はこの地、公家町南西部にあった。 1788年、天明の大火により、宮邸の創建時の建物は焼失している。その後、再建され、宮邸として使用されたとみられる。 近代、1869年、東京遷都に伴い京都御所周辺の宮家・公家は東京に移転する。多くの建物、庭園は撤去される。 1870年、旧8月、内裏内の公家邸宅地は京都府の管轄になる。 1871年、旧11月、内裏内の公家町は隣接する町組に分割された。 1877年、閑院宮家が東京に移る。以後、宮邸は華族会館に転用される。 1879年、京都裁判所は京都御苑内の有栖川宮邸跡から閑院宮邸跡に移転した。 1880年、京都裁判所は京都御苑外西に移転する。 1883年、旧宮内省京都支庁が閑院宮邸跡地に設置され、現在の建物になった。 1892年、宮内省所長官舎跡が宮邸跡地内に建てられる。 現代、1996年、宮邸跡の保存が決定する。 2001年、閑院宮邸跡保存活用事業が始まる。 2003年11月-2006年3月、宮邸跡内の建物の改修、周辺の整備が行われる。 2014年、旧宮内省所長官舎跡の庭園が宮邸跡地内に復元整備された。 ◆閑院宮 直仁 親王 江戸時代前期-中期の皇族・閑院宮 直仁 親王(かんいんのみや-なおひと-しんのう、1704-1753)。男性。幼称は秀宮。父・第113代・東山天皇、母・新崇賢門院の第6皇子。1710年、親王家が創立された。新井白石などの建議による。嫡子以外の皇子女は出家の慣例を廃し、親王家を立てるべきとした。1718年、霊元上皇(第112代)より閑院宮の宮号、所領1000石が下賜された。同年、親王になる。50歳。 弾正尹、准三宮。閑院宮の祖になる。 陵墓は廬山寺陵(上京区)域内にある。 ◆新井 白石 江戸時代前期-中期の学者・詩人・政治家・新井 白石(あらい-はくせき、1657-1725)。男性。名は君美(きんみ)、通称は勘解由(かげゆ)、通称は与五郎、伝蔵、勘解由、字は在中、済美、紫陽など。江戸の生まれ。父・上総久留里(千葉県)藩士・正済(まさなり)、母・千代。父・正済と共に譜代大名・土屋利直に仕え寵愛された。1677年、土屋家内紛に連座し、追放禁錮処分を受け浪人になる。1679年、土屋家の改易により禁錮が解ける。1682年、大老・堀田正俊に出仕した。1684年、正俊が刺殺される。1686年、木下順庵に入門し朱子学を学ぶ。1691年、堀田家を辞し、江戸城東に塾を開く。1693年、順庵の推薦により甲府侯・徳川綱豊に出仕し、侍講として儒教、経典、歴史を講義した。1709年、徳川綱吉の死により綱豊(家宣)が6代将軍になり、白石は西の丸寄合になった。経書、史書の講義をし、側用人・間部詮房(まなべ-あきふさ)と協力し家宣を補佐した。1711年、五位下・筑後守に叙任される。内政外交両面での大改革を主導した。69歳。 「武家諸法度」の改訂、貨幣の鋳、日朝外交修正、長崎貿易制限、皇子皇女の出家廃止の建議、儀式典礼の整備、裁判などを行う。家宣、7代将軍・家継による善政は「正徳の治」と呼ばれた。 漢詩人として知られた。儒学者であり、哲学、倫理学、史学、地理学、言語学、文学、民俗学、考古学、宗教学、武学、植物学(本草学)などに通じた。イタリア人宣教師・シドッチから西洋の知識を得る。著『読史余論』、歴史編纂物『藩翰譜(はんかんぷ)』、『古史通』、語源研究の『東雅』、 自伝『折たく柴の記』など多数ある。 浅草・報恩寺に葬られた。墓は高徳寺(東京都)にある。 ◆閑院宮 典仁 親王 江戸時代中期-後期の皇族・閑院宮 典仁 親王(かんいんのみや-すけひと-しんのう、1733-1794)。男性。名は典仁、幼称は寿宮(ひさのみや) 、号は自在王院、慶光(きょうこう)天皇。京都の生まれ。父・閑院宮直仁(かんいんのみや-なおひと)親王、母・家女・左衛門佐の第2王子。第113代・東山天皇の孫、第119代・光格天皇の父、妃は第114代・中御門天皇の皇女・成子内親王。1742年、中御門天皇の猶子になる。1743年、三品、親王宣下を受け閑院宮家を相続した。1744年、元服し大宰帥(だざいのそつ)に任じられ、帥宮と呼ばれた。1748年、二品、1753年、閑院宮2代を嗣ぐ。1780年、第6王子・兼仁(ともひと)親王(光格天皇)の即位に伴い、一品に叙せられた。1789年以来、光格天皇は、後高倉院(守貞親王)、後崇光院(貞成親王)の先例により、父・典仁親王の太上天皇の尊号宣下の承認の議を諮る。幕府老中・松平定信に拒否される。1793年、議奏・中山愛親、武家伝奏・正親町公明は幕府から処罰されて終結した。(尊号一件[事件])。京都で没した。62歳。 没後、1884年、中山忠能(ただやす)の発議により、典仁親王に第122代・明治天皇より太上天皇の尊号、慶光(きょうこう)天皇の尊号が追謚(ついし)された。 閑院宮2代になる。陵墓は廬山寺陵(上京区)になる。 ◆光格 天皇 江戸時代中期-後期の第119代・光格 天皇(こうかく-てんのう、1771-1840)。師仁(もろひと)、のち兼仁(ともひと) 。京都の生まれ。父・第113代・東山天皇の孫・閑院宮典仁(かんいんのみや-すけひと) 親王、母・大江磐代成子(いわしろ-ふさこ)内親王の第6王子。1772年、聖護院宮忠誉法親王の法弟になり、後継者に目された。1779年、第118代・後桃園天皇の死後、皇嗣がなく、養子になり践祚した。10歳で即位する。1788年、京都大火により皇居が炎上し、聖護院に遷幸する。父・典仁親王に太上天皇の尊号を奉上しようとし、1789年、前大納言・中山愛親(なるちか)に命じて先例を調べさせた。鎌倉・室町時代に2例あることを根拠とし、尊号宣下の承認を幕府に求めた。老中・松平定信は皇統を継がない者で、尊号を受けるのは皇位を私するとして拒否した 。(尊号一件[事件])。以後、幕府との関係が緊張し、後の尊王思想に影響を与えた。1792年、幕府は、武家伝奏・正親町(おおぎまち)公明、議奏・中山愛親を処罰し、武家伝奏・万里小路(までのこうじ)政房の役を免じた。1794年、第118代・後桃園天皇の第1皇女・欣子(よしこ)内親王が中宮になる。1817年、恵仁親王(第120代・仁孝天皇)に譲位後は、院政を23年間行った。京都で没した。69歳。 朝儀を再興し、古制の復活に努めた。在位中に石清水社・賀茂社の臨時祭を再開した。朝廷内の復古派勢力は拡大し、後の尊王思想に影響を与える。博学で経学を好み、能文、作詩、和歌、音楽、管弦に秀でた。歌集『光格天皇御詠草』、宸筆日記『光格院日記案』がある。没後の1884年、中絶していた諡号再興により、第122代・明治天皇により875年ぶりに父・典仁親王に慶光(きょうこう)天皇の尊号が贈られた。 陵墓は泉涌寺山内の後月輪陵(東山区)になる。 ◆閑院宮 美仁 親王 江戸時代中期-後期の皇族・閑院宮 美仁親王(かんいんのみや-はるひと-しんのう、1758-1818)。詳細不明。男性。幼称は致宮(おきのみや)。父・典仁(すけひと)親王の第1王子。第116代・桃園天皇の猶子になる。1763年、親王になった。職仁(よりひと)親王に和歌を学ぶ。歌集『美仁親王御詠草』などがある。62歳。 閑院宮3代になる。 ◆閑院宮 孝仁 親王 江戸時代後期の皇族・閑院宮 孝仁親王(かんいんのみや-たつひと-しんのう、1792-1824) 。詳細不明。男性。幼称は寿宮(ひさのみや)。父・美仁(はるひと)親王の第1王子。1807年、第119代・光格天皇の猶子になり、1808年、親王になる。1824年、一品。33歳。 閑院宮4代になる。 ◆閑院宮 愛仁 親王 江戸時代後期の皇族・閑院宮 愛仁 親王(かんいんのみや-なるひとしんのう、1818-1842)。父・孝仁(たつひと)親王、母・鷹司吉子(微妙覚院)(関白・鷹司政熙の3女)の第2王子。1828年、親王宣下、元服した。1840年、第120代・仁孝天皇の第3皇女・敏宮淑子内親王と婚約する。1842年、没した。24歳。 弾正尹。嗣子なく、親王の没後は実母・鷹司吉子が家主同格として宮家を維持した。 閑院宮家5代になる。 ◆閑院宮 載仁 親王 江戸時代後期-近代の皇族・軍人・閑院宮 載仁 親王(かんいんのみや-ことひと-しんのう、1865-1945)。男性。父・伏見宮邦家(くにいえ)親王の第16王子。3歳で出家し、真言宗醍醐派総本山三宝院門跡を相続した。1871年、伏見宮に復籍する。1872年、5代・愛仁親王の没後、閑院宮家を継承する。1877年、陸軍幼年学校に入学した。1878年、親王宣下される。1883年、幼年学校卒業後、フランスのサン・シール陸軍士官学校、陸軍大学校などを卒業し、軽騎兵第7連隊付になる。1890年-1945年、貴族院議員になった。1891年、帰国する。1894-1895年、日清戦争で第一軍司令部付大尉、騎兵第1連隊長、参謀本部を経て、1901年、陸軍少将、騎兵第2旅団長に就任した。1904年-1905年、日露戦争に従軍し、後に満州軍総司令部付きの武官になる。戦後、陸軍中将に進級した。1912年、陸軍大将、1919年、元帥府、1921年、皇太子・裕仁親王の欧州外遊に随行した。1931年-1940年、参謀総長に就任する。その後、議定官になる。81歳。国葬が執り行われた。 閑院宮家6代になる。 ◆閑院宮 春仁 王 近現代の旧皇族・閑院宮 春仁 王(かんいんのみや -はるひと-おう、1902- 1988)。男性。後に純仁(すみひと)。父・閑院宮載仁親王、母・智恵子(公爵・三条実美の娘)の第2王子。学習院初等科休学後、1921年、神奈川県立小田原中学校を卒業した。1922年-1945年、貴族院議員になる。1924年、陸軍士官学校を卒業し、陸軍騎兵少尉・近衛騎兵連隊付になる。1927年、陸軍騎兵学校卒業、陸軍騎兵中尉になる。1932年、陸軍大学校卒業後、騎兵第16連隊中隊長、1934年、陸軍大学校教官、1936年、 陸軍大学校研究部主事、1937年、日中戦争で陸軍騎兵少佐、北支那方面軍参謀を経て、1938年、陸軍大学校教官、1939年、陸軍騎兵中佐、1941年、陸軍大佐、陸軍大学校付になる。1942年、戦車第5連隊長、1945年、陸軍少将、戦車第4師団長心得になる。終戦に際し、天皇名代として南方(サイゴン)に派遣された。父・載仁親王の没後、閑院宮家を継承した。1947年、ほかの宮家とともに皇籍離脱し、閑院春仁と名乗り公職追放になる。東京より小田原別邸に移住した。1958年、閑院純仁に改名する。後、春日興業を設立して社長に就任した。1966年、妃・直子(一条実輝の娘)と離婚する。 閑院宮家7代になる。嗣子なく以後断絶した。 ◆閑院宮 閑院宮(かんいんのみや)は、四親王家(ほかに伏見・有栖川 ・京極[後の桂宮])の一つだった。江戸時代中期、1710年に創設された親王家になる。第113代・東山天皇の皇子・直仁親王(なおひと-しんのう、1704-1753)が初祖だった。 閑院宮家創設には、6代将軍・徳川家宣(いえのぶ)の侍講・新井白石(1657-1725)が貢献した。当時の世襲の親王家は伏見、有栖川、京極の3家に限られていた。皇室・宮家の嫡子以外の子女は出家する慣例になっていた。家宣が将軍になり、白石は3家が何れも天皇とは遠縁であるため、皇統の断絶を危惧した。即位には天皇の近親者が相応しいと考え、旧来の慣例は悪習として新宮家創設を建言した。 家宣は朝廷に奏上し、皇室の繁栄のために新宮家の創設になった。1710年に親王に一家創立の勅命があり、幕府は家領1000石を献じる。1718年旧1月に宮号を閑院宮家に定める。親王宣下を受け、以後、歴代は天皇の養子・猶子になり親王宣下を受けることが慣例化した。 2代・典仁親王(すけひと-しんのう、1733-1794)の子・兼仁親王(ともひと-しんのう、1771-1840)は、皇統を継ぎ第119代・光格天皇になる。5代・愛仁親王(はるひと-しんのう、1818-1842)に後嗣なく一時中絶した。このため、4代・孝仁親王(たつひと-しんのう、1792-1824) の妃・鷹司吉子(?-?、微妙覚院、鷹司政熙の3女)が、家主同格として宮家を維持した。 近代、1872年に伏見宮家から載仁親王(ことひと-しんのう、1865-1945)が入り宮家は再興される。その子・7代・春仁王(はるひと-おう、1902- 1988)は、1947年に新皇族令によりほかの10宮家とともに皇籍離脱した。230年余りの宮家は終わり、新たに閑院家が創立される。 ◆閑院宮邸 江戸時代中期、1710年の宮家創建時の建物は、公家町南西部にあった。平面図はL字型の屋敷であり、御門、塀を除く建物は、東山院宮殿を移築した。敷地は498坪(1643㎡)を有していた。 江戸時代後期、1788年の天明の大火で焼失する。その後、再建されたとみられている。 近代、1877年以前、閑院宮家が東京に移るまでは、閑院宮邸宅として使用されていた。のちに華族会館になる。1879年に、京都裁判所が京都御苑内の有栖川宮邸跡から閑院宮邸跡に移転している。1880年に、京都裁判所は京都御苑外東に移転した。 1883年に閑院宮邸跡に旧宮内省京都支庁が設置され、現在の建物が建てられた。その後、1941年の厚生省管理事務所を経て、1971年以降は環境庁京都御苑管理事務所として利用された。 2003年11月-2006年3月に全面的な建物の改修と、周辺整備が行われている。 ◆建築 旧閑院宮邸は築地塀に囲まれている。敷地は11400㎡、建物敷地は860㎡になる。南北47m。 近代、1883年に旧宮内省京都支庁が設置され、現在の建物が建てられた。現在の建物と旧閑院宮邸の関係など詳細はわかっていない。ただ、部材・構造の多くは江戸時代のものが用いられている。旧閑院宮邸主屋の部材などが流用したとみられている。建物の特徴として、書院造と寝殿造、起(むくり)破風と千鳥破風との混在がある。 2003年11月-2006年3月に環境省により修復工事が行われた。建物全体を井桁で支持固定し、ジャッキアップにより1.5m持ち上げた。基礎石の据え直し、柱の根継(金輪継)を行った。階段板は既存板材の杢目通を合わせ、雁木状に仕合せ継いだ。 ◈ 「東門(正門)」は東にある。 ◈ 「長屋門(北門)」がある。 ◈ 「門番所」は正門脇にある。 ◈ 「東棟」の正面玄関には、千鳥破風を構えた車寄がある。蟇股が見られる。 ◈ 中庭を囲み東西南北の4棟で構成され、平面は「ロの字」型になる。各棟は回廊として繋がれている。一部に旧閑院宮邸の部材を使用したみられている。木造平屋建、瓦葺。 「南棟」は書院造で、東に広縁、南に縁が廻されている。現在は展示室として利用されている。西寄りの部屋には、天井に虹梁(化粧ばり)を渡し、蟇股を置き化粧屋根裏天井を見せている。床は磨かれ、南面する庭園の紅葉が映り込む。この床もみじは、春に新緑、秋に紅葉を写し込む。応接間に板蟇股がある。 「西棟」に板蟇股が見られる。 ◈宮内省所長官舎跡が南西にある。近代、1892年に建てられ、その後撤去されている。長官舎の跡地は、現在、間取りを復元し、庭園が復元された。 官舎跡平面図によると、建物は東側の来客棟と西側の私室棟に分かれていた。北側の玄関を入ると寄付があり、来客棟には、次間に床、床脇があった。客座敷の主室(8畳)は数寄屋風造であり、東側に床と床脇棚を設けた。床柱は栂(つが)の四方柾(しほうまさ)の角柱で丸太長押を廻らし、釘隠金具が打たれていた。南の庭に面し広縁が付いていた。 中庭を経てて南西に、南の庭に突き迫り出す形で私室棟の主室(10畳)があった。押入れを設け、庭を南から東に眺める風情になっていた。庭先に沓脱石が置かれていた。ほかに6畳、4畳半、板間があり、南側、東側に縁を廻していた。私室棟の北には台所などがあった。 ◆庭園 敷地南に旧閑院宮の庭園1が保存・復元されている。 敷地南西に旧宮内省所長官舎跡の小さな池泉式の庭園2が再現されている。 ◈「庭園1」は北東に築山、四阿(あずまや)があり、芝地に小径が付けられている。 閑院宮邸の庭園遺構は、発掘調査により江戸時代中期、18世紀(1701-1800)中頃に作庭されていた。宮家・公家が好む庭園様式を取り入れる。新旧の池底があり、州浜状の石敷が施されていた。州浜は京都御所、桂離宮などにも見られる。 池の水位上昇により木杭、石積により幾度も改修された跡があった。さらに、近代、1915年の第123代・大正天皇即位大礼に伴う整備により、園池の一部が分断され形も変わっていた。 作庭当初の州浜状遺構は保存されている。その上に裏込め土(砂利交じり粘土)を被せ、作庭当初の玉石の州浜を復元している。州浜の上端には、客土に張り芝が植えられた。 ◈「庭園2」は現代、2014年3月に、旧宮内省所長官舎跡の南側に復元された。 小規模な遣水と園池により構成され、江戸時代の公家が好んだ意匠を踏襲している。 遺水は琵琶湖疏水から導水された御所水道の末端水を使っていたみられている。北東に滝口が組まれ、流れは遣水を伝い緩やかに曲がりながら、小滝を経て南西の池に注ぐ。池の南東に州浜の意匠、北西に舟遊びを象徴する小規模の切石護岸が組まれている。 遣水起点に矢跡の残る白川石が立てられ、上流に沢飛石があり遣水を横切る。庭石として鞍馬石、貴船石、緑色片岩、チャート、砂岩、頁岩などの名石が周辺に配されている。雪見燈籠、葛屋型燈籠、層塔型燈籠など形の異なる5つの燈籠が立てられていた。現在はこのうちの4つが残されている。 私室棟の西南隅には円筒形の縁先手水鉢が据えられている。 ◆収納展示館 南棟(収納展示館)では、京都御苑の歴史、発掘された公家屋敷の遺構・遺物、苑内の自然・生物、御所庭園の技術・道具類などの展示がある。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「環境省京都御苑管理事務所」、閑院宮邸跡収納展示館、ウェブサイト「閑院宮邸跡収納展示館」、『京都大事典』、『日本の名家・名門人物系譜総覧』、『岩波講座2 近代日本の文化史 コスモロジーの「近世」』、『歴史読本 天皇宮家人物総覧』、ウェブサイト「コトバンク」  |

❖閑院宮邸跡収納展示館 開館日は通年(月曜日、月曜日が祝日の場合は開館、年末年始を除く)開館時間 ❖庭園の開園日は通年(年末年始を除く) |

|

|

|