|

|

|

| 後堀河天皇 観音寺陵 (京都市東山区) Imperial mausoleum of Emperor Gohorikawa |

|

| 後堀河天皇 観音寺陵 | 後堀河天皇 観音寺陵 |

|

|

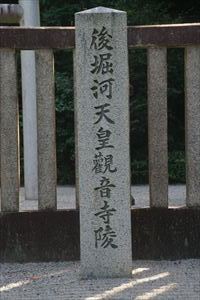

「孝明天皇後月輪東山陵 英照皇太后後月輪東北陵 後堀河天皇観音寺陵」の石標       「後堀河天皇観音寺陵」の石標  |

泉涌寺境内の北に、観音寺陵(かんおんじ-の-みささぎ)はある。鎌倉時代初期の第86代・後堀河天皇(ごほりかわ-てんのう)が葬られている。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1234年、旧8月6日、後堀河天皇は仙洞御所の持統院殿で亡くなる。旧8月11日、遺骸は、東山観音傍らの法華堂に土葬された。 1242年、堂の前庭を拡張した。 その後、陵所は不明になる。 江戸時代、1808年、陵は今熊野の「北観音寺東丘」と現在地付近が記されている。(『山陵志』) 1862年-1863年、文久の修陵では、この地が陵として踏襲され、修陵された。 ◆後堀河 天皇 鎌倉時代前期-中期の第86代・後堀河 天皇(ごほりかわ-てんのう、1212-1234)。男性。茂仁(ゆたひと)。京都の生まれ。父・後高倉院(守貞親王)(第82代・後鳥羽天皇の兄)、母・藤原陳子(のぶこ/ちんし)(北白河院、権中納言・藤原基家[もといえ]の娘)の第3王子。僧正・十楽院仁慶(にんけい)の弟子として十楽院に入室した。1221年、承久の乱後、勝利した鎌倉幕府は後鳥羽上皇の皇統を嫌い、第85代・仲恭天皇を廃した。親幕派の西園寺公経(さいおんじ-きんつね)の推挙、幕府の支持により茂仁親王(後堀河天皇)は10歳で即位した。父・守貞(行助法親皇)は僧籍にあり、皇位に就かないまま、後高倉院として異例の院政を敷く。1223年、父没後は後堀河天皇の親政になる。1232年、後堀河天皇は2歳の皇子・秀仁(みつひと)親王(第87代・四条天皇)に譲位し、以後は院政を行った。泉涌寺を朝廷の祈願所にする。京都で没した。23歳。没後は、泉涌寺に葬られた。 在位中には、幕府による承久の乱の戦後処理が行われた。1233年、中宮・九条 竴子(藻璧門院)が亡くなるなど不幸が続く。僧・仁慶、後鳥羽上皇の祟り・怨念によると噂された。王朝の権威の維持に努め、藤原定家に『新勅撰和歌集』(1235)を作らせた。 陵墓は観音寺陵(東山区)にある。 ◆陵墓 陵墓は円丘になる。石段から迂回する参拝道を経たさらに石段上にある。西面する。 後堀河天皇は、泉涌寺を朝廷の祈願所にしており、鎌倉時代中期、1234年旧8月6日、仙洞御所の持統院殿で亡くなる。旧8月11日、遺骸は、東山観音傍らの法華堂に土葬された。遺骸は、東山観音傍らの法華堂に土葬されたという。仏教建築の御堂、塔などを建立し、地下に埋葬した堂塔式陵墓になる。 泉涌寺に最初に葬られた天皇になる。鎌倉幕府を嫌う京都、奈良の寺院が葬儀を拒否し、泉涌寺だけが受け入れたためという。以後、泉涌寺は皇室全体を供養する寺になった。 1242年、堂前庭を拡張した。その後、所在地は不明になる。江戸時代後期、1808年、陵所は今熊野の「北観音寺東丘」と現在地付近が記されている。(『山陵志』)。江戸時代後期、1862年-1863年の文久の修陵では、この地が陵として踏襲され修陵された。 なお、子・四条天皇は、南近くにある月輪陵に葬られている。 85 仲恭天皇(在位:1221-1221)→86 後堀河天皇(在位:1221-1232)→87 四条天皇(在位:1232-1242) *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『検証 天皇陵』、『天皇陵 謎解き完全ガイド』、『歴代天皇125代総覧』、『古代史研究の最前線 天皇陵』、『歴代天皇年号事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|