|

|

|

| 比叡山延暦寺・東塔(総合)・比叡山 (滋賀県大津市) Enryaku-ji Temple,Todo |

|

| 比叡山延暦寺・東塔 | 比叡山延暦寺・東塔 |

|

|

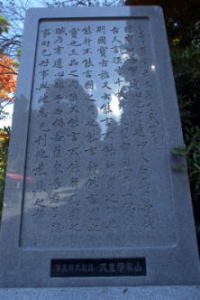

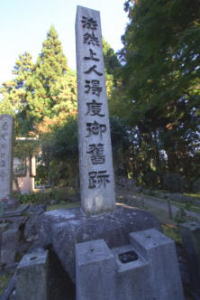

京都から見た朝靄のかかる比叡山  比叡山、朝焼け    比叡山、雪  冠雪した比叡山、満月  坂本側の参詣道にある「比叡山延暦寺」の石標  「元亀兵乱殉教者鎮魂塚」  大講堂(重文)  大講堂の扁額  大講堂  開運の鐘  前唐院  瑞雲院(法華三昧道場)  已講坂(いこうざか)、鐘楼からの下り坂。  已講坂の紅葉と杉の巨木  登天天満宮   萬拝堂  萬拝堂  萬拝堂  大塔宮遺跡碑  大黒堂(出世大黒天堂、政所、食堂)  大黒堂  根本中堂(国宝)  回廊(廻廊)(重文  根本中堂、軒唐破風  根本中堂  根本中堂、内陣に護摩壇があり、毎日、薬師護摩が焚かれている。毎朝午前6時半より読経が行われる。   伝教大師童形像、伝教大師遺訓  山家学正式(天台法華宗年分学生式一首)  宮沢賢治歌碑  文殊楼近くの杉の巨木  文殊楼(常坐三昧院、一行三昧院)  文殊楼、世界平和の鐘  蓮如堂  蓮如堂  大書院、本坊  法然堂  法然堂  法然堂「法然上人得度御旧跡」の碑  栄西禅師修行の地  慈眼元大師天海大僧正住坊跡、東塔南谷  戒壇院(大乗戒壇院、一乗戒壇院、法華戒壇院)(重文  戒壇院  戒壇院  戒壇院  戒壇院  法華総持院(東塔院)、阿弥陀堂  法華総持院  法華総持院、灌頂(かんじょう)堂  法華総持院、鐘楼  浄土院(伝教大師御廟、法華清浄浄土院、極楽浄土院)の平唐門  浄土院、拝殿。拝殿背後に最澄御廟(ごびょう)がある。  浄土院  浄土院  浄土院から山王院への参道  山王院(千手堂、後唐院、法華鎮護山王院)  弁慶水  比叡山山頂付近からの琵琶湖の遠望  比叡山山頂付近からの琵琶湖の遠望 比叡山山頂付近からの琵琶湖の遠望 【参照】吉田初次郎筆「洛外交通名所図会」(1928)に描かれた比叡山延暦寺、鴨川出雲路橋の説明板より 【参照】吉田初次郎筆「洛外交通名所図会」(1928)に描かれた比叡山延暦寺、鴨川出雲路橋の説明板より |

延暦寺(えんりゃく-じ)は、山号を比叡山という。山門とも呼ばれる。 比叡山は古くより神宿る霊山として崇められていた。平安京遷都以来、鬼門を護る国家鎮護の寺になる。 現在の境内は、東西5㎞、南北8㎞、1700haの森に三塔十六谷・二別所がある。東塔(とうどう、一浄止観院)、西塔(さいとう、法華宝幢院)、横川(よかわ、首楞厳院)の200あまりの寺院が建つ。古くは、さらに多くの寺坊が建ち並び、「叡山三千坊」とも呼ばれた。 東塔は五谷あり東谷(仏頂尾・檀那院)、西谷、南谷、北谷(八部尾・虚空蔵尾)、無動寺谷がある。一乗止観院などの主要堂舎は谷に属さず、惣堂分、本院分と呼ばれる。 天台宗総本山。本尊は久遠実成無作の本仏、釈迦如来、阿弥陀如来、薬師如来、大日如来などの諸仏は本仏と一体無二とされる。 神仏霊場会第150番、滋賀第18番。延暦寺は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。延暦寺・比叡山・坂本は、「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 この地では古くより、比叡山の地主神・大山大山咋神(山末之大主神)が崇められていた。 奈良時代、715年、武智麻呂は比叡山に登り柳樹一株を植え、後世、この地が遊息の処になるといったという。(『武智麻呂伝』) 751年以前/715年、近江守・藤原仲麻呂は亡き父・武智麻呂のために、比叡山に宝殿を建て修行する。 756年頃、最澄の父・三津首百枝(みつのおびとももえ)は、比叡山に草庵(後の神宮禅院)を結び、男児誕生(最澄)を祈願した。 延暦年間(782-806)、最澄が山王院を創建したという。 785年以前、最澄は神宮禅院で悔過行を修している。 785年、最澄は比叡山に入り、草庵(本願堂付近)を結んだ。(『叡山大師伝』) 788年、最澄は現在の根本薬師堂(根本中堂付近)を建て、霊木に自ら刻んだという薬師如来(薬師瑠璃光如来)を安置した。薬師堂、文殊堂、経蔵あわせて一乗止観院(比叡山寺、後の根本中堂)と名付ける。 790年、最澄は、東塔北谷八部尾・八部院を創建した。 791年、最澄は東塔北谷虚空蔵尾・本願堂の供養を行い、第50代・桓武天皇の御願寺とした。(『比叡山堂舎僧房記』) 平安時代、794年、桓武天皇が行幸し、一乗止観院の落慶法要が行われる。その後、平安京遷都の詔が発せられた。 797年、近江の正税により、比叡山の経営が支弁されることが決まる。この頃、比叡寺、比叡峯寺、比叡山寺と呼ばれていた。 798年、最澄は一乗止観院で法華十講を修し、以後恒例になる。 801年、最澄は一乗止観院で奈良の十大徳を請じ法華十講を修した。 806年、勅許により日本天台宗が公認される。 808年、円仁は比叡山に上り最澄の弟子になる。 809年、空海は比叡山の最澄を訪ねる。 810年、最澄は一乗止観院で護国三部経を毎日長講し、以後恒例になる。 811年、最澄は、根本経堂に唐より将来した経典、宝物を納め、目録を朝廷に提出した。 812年、最澄は東塔・法華三昧堂を創建した。 813年、最澄と空海、最澄弟子・泰範間の書簡が頻繁に行われる。 818年、四至結界、六所宝塔院造立の願文を発する。最澄は、「山家学生式」、堂塔伽藍構想を発表した。 819年、最澄は「天台法華宗年分学生名簿」を書く。 820年、最澄は、西塔・相輪橖を創建した。 821年、最澄は、東塔心柱を建立した。 822年、旧6月、最澄は東塔北谷八部尾・中道院で亡くなり、没後7日目に大乗戒壇設置の許可が下りる。 823年、第52代・嵯峨天皇により、それまでの比叡山寺から最初の年号寺「延暦寺」の寺号を得る。義真戒師により初の授戒が行われ、14人が授けられた。一乗止観院は根本中堂に改称された。 824年、義真が初代座主(私称)になる。僧職の三綱を置く。「二十二条禁制式」が制定された。義真により東塔・大講堂が創建される。落慶法要は嵯峨太上天皇を壇主にして盛大に催された。(『叡岳要記』)。一乗戒壇院が建立される。 825年、円澄、延秀により西塔・横川の法華堂が創建される。 827年、光定が東塔に大乗戒壇院を建立した。 829年、円仁は横川に隠棲する。横川に首楞厳院が建てられる。 833年、円仁は横川で法華経書写し、根本如意堂を建立しこれを納めた。 834年、2代座主に任じられた円澄は西塔院を開創する。釈迦堂を創建し、空海を招いた。座主に任じられることを停止された円澄は、弟子・堅慧とともに室生寺に移る。 838年、東塔・四王院供養が行われたともいう。(『叡岳要記』『九院仏閣抄』) 838年-846年、第54代・仁明天皇の御願により、円仁が東塔・定心院を創建した。 845年、相応が入山する。 846年、仁明天皇御願の定心院を建立する。 850年、円仁は横川に根本観音堂(横川中道)を建立する。恵亮は西塔・宝幢院を建立する。比叡山に年分度者2人が追加された。 851年、円仁は常行堂を建立する。五会念仏を弟子らに伝授した。御願により、東塔・四王院を建立し、光定に付属する。 854年、円仁が3世座主に就き、官符補任の始まりになる。東塔・法華惣持院を建立する。伽藍が整備された。勅により東塔・四王院を光定が建立したという。 859年、円珍は園城寺長吏になり、天台宗は分裂した。西塔・宝幢院に度者2人を置く。 貞観年間(859-877)、第56代・清和天皇の御願により東塔・覚意三昧院が創建された。最澄自作の十一面観音像を本尊にした。(『阿婆縛抄諸寺縁起』) 861年/860年、円仁は東塔・文殊楼(常坐三昧院)を建立し、五台山文殊を安置する。(『慈恵大師伝』) 862年、円仁は、第55代・文徳天皇御願により、東塔西谷・法華総持院を建立した。(『三院記』『山門堂舎記』『九院仏閣抄』) 865年、相応が東塔・無動寺を創立し、回峯行の根本道場になる。円仁の本願で不断念仏会として常行三昧が行われた。(『三宝絵詞』) 866年、最澄は、清和天皇より日本初の諡号「伝教大師」を勅許された。 868年、5世座主に円珍が就き、密教色が強まった。寄進も相次ぎ伽藍も整い、儀式も整備された。 869年、年度者2人を加える。 876年、東塔・文殊楼が建立される。西塔院に四僧が置かれる。 881年、文殊楼に四僧を置く。 882年、東塔・無動寺を天台別院にする。882年-887年、円珍は、根本中堂を改修、拡大する。6年をかけ三堂の9間の大堂一宇に造替した。 885年、太政官符により四至を確認する。 887年、根本中堂の改修が完成した。 888年、円珍が円仁の学積顕彰のために、東塔・前唐院を創建したともいう。(『天台座主記』) 893年、静観は、西塔・常行三昧堂を建立する。 905年、宇多法皇(第59代)が登山受戒した。 925年、東塔・常行堂が焼失した。(『貞信公記』) 935年、大火災により根本中堂など41の諸堂を焼失した。(『日本紀略』『扶桑略記』) 938年、良源は東塔・根本中堂を大堂に改築する。 941年、東塔西谷・法華総持院が焼失した。良源が復興に関わる。(『慈恵大僧正拾遺伝』) 948年、空也が比叡山で得度する。 954年、良源は横川・首楞厳院(しゅりょうごんいん)を建立した。四季講を始める。藤原師輔の発願により横川法華堂が創建された。 966年、良源が18世座主になる。良源は広学堅義の勅許を得る。東塔・法華三昧院、東塔・四王院などが焼失する。(『日本紀略』)。東塔・根本中堂が拡大される。 967年、良源は東塔・法華三昧院を再興した。(『慈恵大僧正拾遺伝』) 968年、良源は法華大会(広義堅儀)を始める。第63代・冷泉天皇の御願により良源が横川・常行堂を建立した。(『門葉記』) 970年、良源は、「二十六箇条起請」を制定し、僧兵を戒めた。 971年、総持院が完成する。 972年、良源により伽藍が再興され、再び焼失する。再々建し良源は中興の祖になった。東塔・大講堂が拡大される。(『天台座主記』)。また、山門僧を抑する「二十六箇条起請」を定めた。横川が東塔から独立体制になる。 974年、祇園感神院を末寺にする。 975年、良源は横川中堂を建立した。 979年、西塔の釈迦・常行堂が完成する。 980年、東塔・根本中堂、文殊楼が竣工になる。円融天皇は行幸し、奈良の高僧50人により落慶法要が催された。(『慈恵大僧正拾遺伝』) 981年、法性寺座主補任問題に端を発した関白頼忠邸群参事件は、延暦寺の強訴初例になった。 985年、19世座主・尋禅以後、皇族、公家の出身が1177年の56世座主・覚快法親王まで続いた。 993年、智証門徒千人が比叡山を下り、延暦寺(円仁派・山門派)、三井寺(円珍派・寺門派)として対立、分裂した。22世座主・暹賀(せんが)は、自坊、智証派坊舎を慈覚派により破壊された。 10世紀(901-1000)末、延暦寺と興福寺の抗争により、祇園社(八坂神社)は興福寺の配下を離れ、延暦寺末寺になる。北野社も配下になった。 1001年、源信は横川に華台院、霊山院を建立する。 1004年、藤原道長は、東塔の不断念仏に参列する。 (『御堂関白記』) 1012年、左大臣・道長は、三男・顕信の受戒のために東塔・戒壇院に赴く。騎乗のまま境内に入ろうとし、東谷・檀那院で延暦寺僧により飛礫により襲撃された。(『御堂関白記』『小右記』) 1016年、三条上皇(第67代)は眼病のために根本中堂に参詣した。 天台座主から薬師法を受けた。(『小右記』) 1020年、道長は、自らの受戒のため東塔に登る。(『小右記』) 1031年、横川の覚超は、円仁の根本如法塔に銅筒を納める。 1038年、明尊座主の補任問題により、山門、寺門が対立した。 1040年、三井寺の戒壇院問題により、山門、寺門双方の僧兵が衝突する。 1074年、日吉社の日吉祭に端を発し、延暦寺、園城寺の僧徒が武力対立した。山門派は園城寺を焼討し、園城寺が報復、さらに園城寺を焼いた。 1075年、延暦寺僧による東寺の伊勢国・多度神宮寺横領事件が起こる。 1079年、祇園検校人事に端を発し、延暦寺僧徒1000人が祇園社に集まった。 1081年、延暦寺の僧徒、園城寺を焼く。35世座主・覚尋は、門徒により自坊を破壊された。親鸞が入山し得度する。 1093年、36世座主・良真は門弟により自坊・円融坊を破壊された。座主らは反攻し、東塔、西塔を破壊、西塔・横川側は反撃し東塔を破壊した。以後、東塔の円融坊(梶井坊、梨本坊)と反梶井派の西塔・吉川宗徒の対立が続く。 1094年、日吉の神輿を根本中堂に振り上げる。 1095年、延暦寺僧徒が日吉社の神輿を担いで入京する。その初例になるともいう。 1101年、東塔と西塔の山上合戦が起こる。 1104年頃、東塔の学僧・法楽法師が、10数人の武士を率い、京都、諸国で金品を奪い、人を殺めた。 1104年以降、東塔と西塔の山上合戦が起こる。放火、切房(破却)が頻発した。38世座主・慶朝は、自坊横川宿場坊を破壊され、追い出された。 また、園城寺との争いにより強訴も行われた。延暦寺僧による東寺の伊勢国・多度神宮寺横領事件が起こる。 1105年、日吉神人、山門大衆により、日吉・祇園の神輿により初めて都に入り朝廷に強訴した。 1108年、尊勝寺灌頂阿闍梨問題では、延暦寺、園城寺が対立を超えて協力する。 1113年、延暦寺、興福寺が、法皇の御所に迫る。 1114年、延暦寺僧徒の武装を禁じた。 1120年、山門派は、園城寺を焼討した。延暦寺、園城寺の僧徒の乱行を禁止した。 1123年、延暦寺僧徒は、日吉社の神輿を奉じて入京した。 1140年、山門派は、園城寺を焼討している。 1141年、源空が入山し、西塔北谷に入る。 1142年、東塔南谷・弥勒堂が園城寺の僧に焼かれたという。(『百錬抄』) 1145年、源空(法然)が入山するともいう。 1147年、48世座主・行玄は、自坊・無動寺大乗坊を破壊された。 1155年頃、栄西が入山する。 1156年、後白河法皇は悪僧、神人の取締りの宣旨を出す。 1163年、山門派は園城寺を焼討した。52世座主・快修は、自坊を破壊された。 1166年-1167年、東塔と西塔の抗争「赤袴の騒動」が続発し、多数の死傷者が出た。54世座主・快修は自坊を襲われる。 1169年、横川中堂が焼失した。 1177年、西光法師の子で加賀代官師経・目代近藤師経と延暦寺の争いにより師高が流罪になる。西光は後白河法皇に讒訴し、天台座主明雲も配流になった。この山門領に対する問題により、白山、比叡山の僧兵がともに強訴する。 1178年、比叡山の学生、堂衆間の抗争が拡大した。後白河法皇の三井寺行幸に山徒らが反対し、強訴する。 1180年、平家討伐の以仁王と源頼政の乱では、王は三井寺に逃れる。 1181年、親鸞が入山し得度する。 1183年、木曽義仲軍の入京進軍にともない、第77代・後白河法皇は、御所を脱し、鞍馬寺から一時、比叡山横川、東塔に隠れた。弁長が入山する。 鎌倉時代、1191年、延暦寺の大衆は佐々木定綱の処罰を、朝廷・源頼朝に要求し、頼朝は屈服し、配流された。 1192年、慈円は座主に任じられている。 その後も、1201年、1212年、1213年と4度座主になる。 1194年、栄西、達磨宗の大日能忍らは、延暦寺衆僧により禅宗弘法を禁じられた。 1200年、学生、堂衆の対立により多数の死傷者が出た。 1203年、学生と堂衆の対立により、堂衆が下山を命じられる。 1206年、園城寺の堂衆が今津を襲い、官軍との間に衝突があった。 1209年、承久の変に僧兵が動員される。 1211年、堂衆退散事件では、学生、堂衆が衝突した。 1213年、東塔・覚意三昧院が転倒した。(『山門堂舎記』)。日吉祭に端を発し、寺門僧、山門所司の対立になり、山門大衆は園城寺を襲った。道元が入山、得度する。 1229年、東塔・文殊院は焼失した。 1233年、東塔、無動寺間で抗争が起きる。 1235年、日吉衆徒と山門僧兵の対立が起き、神輿が山上、洛中に入った。 1241年、日蓮が入山、修学する。 1263年、西塔と横川の抗争があり、横川が初の日吉聖真子の神輿を振り上げた。 1268年、梨本、青蓮院門跡間の座主争いは、東塔、西塔の洛中への神輿振りになった。 1278年、山門徒は、園城寺金堂供養に伴い、北院を焼く。 1284年、山門大衆は別当職が園城寺に与えられ、神輿振りを行おうとし阻止された。比叡山の堂舎を焼き、さらに園城寺も焼いた。 1285年、東塔・大講堂が新造された。(『弘安八年大講堂供養記』) 1295年、恵鎮が入山する。 1319年、山門徒は、園城寺が戒壇建立を計画したとして焼討した。 1323年、東塔西谷・法華総持院が焼失した。(『天台座主記』) 1324年、正中の変に僧兵が動員される。 1327年、護良親王(尊雲法親王)が116世座主になる。 1331年、元弘の変に巻き込まれる。山門僧兵が討幕のために、瀬田唐崎で六波羅探題の軍と決戦した。 南北朝時代、1333年、後醍醐天皇が隠岐を脱し、山門大衆10万6千騎は洛中に入った。六波羅7千騎により退却させられた。 1335年、足利尊氏の朝廷への反旗に対し、新田義貞、山門僧らが参戦し、箱根の戦いで敗北した。尊氏軍は京都へ追撃した。 1336年、足利勢(細川勢)、園城寺と新田勢、山門大衆は、湖岸、園城寺で対戦し勝利した。戦は京都に及ぶ。尊氏が入京したため、後醍醐天皇は比叡山(日吉社大宮彼岸所)へ避難した。 1345年、天龍寺の仏殿、法堂が完成し、後醍醐天皇の七回忌に、開堂法要が執り行われた。落慶法要は、夢窓が導師を務めた。足利尊氏、直義、守護大名など多数が参加した盛大なものになる。光厳上皇の臨幸供養は、延暦寺衆徒の延暦寺、東大寺以外の臨幸供養は認められないとした強訴により取り止めになり、翌日の御幸になる。(『太平記』『園太暦』『帥卿記』) 1347年、転法和堂(旧園城寺弥勒堂)が建てられる。 1368年、南禅寺僧と延暦寺僧が対立、延暦寺大衆が強訴を行い、南禅寺楼門が破壊される。 室町時代、1396年、足利義満が大講堂の落慶法要に参加する。 1419年、足利義教(義円、後の6代将軍)が153代座主になる。 1426年、米価の下落に対して坂本の馬借は、京都・北野社の僧坊を襲い阻止しようとした。 1428年、徳政令を求め、坂本の馬借が一揆を始める。 1433年、延暦寺山徒は幕府の山門奉行らに不正があったとして弾劾訴訟を行う。山徒は訴訟に同調しなかった園城寺を焼討する。足利義教は園城寺の僧兵とともに比叡山を包囲した。 東坂本の馬借蜂起があり、数百人が京都に乱入した。山門僧が園城寺を攻撃する。 1434年、室町幕府第6代将軍・足利義教は、近江守護京極持高・六角満綱に命じ、比叡山一帯を包囲させ、坂本の民家に火をかけた。 1435年、義教は延暦寺代表の山門使節4人を捕らえて首を刎ねた。延暦寺山徒は抗議のため根本中堂に火をかけ、24人の山徒が焼身自殺した。根本中堂、東塔・法華総持院も焼失した。(『満済准后日記』『看聞日記』『如是院年代記』)。義教は延暦寺の制圧に成功する。 1443年、旧9月、日野有光は、南朝の尊秀王(金蔵王)と共に朝廷を襲撃し、神璽、宝剣を奪い、比叡山延暦寺に立て籠もる。幕府軍、延暦寺僧徒に攻め殺された。その後、宝剣は戻され、神璽は16年間行方不明になる。 1461年、真盛が入山する。 応仁・文明の乱(1467-1477)では、比叡山は東軍・細川方につき、西郡・近衛守護六角氏と対立した。1467年、郡司により寺に火がかけられ、山門の神輿が入洛した。 1475年、山門は、幕府方の援軍を得て、六角高頼を攻めた。 1494年、一揆により東塔・根本中堂が焼かれる。 1499年、東塔・常行堂、東塔・大講堂、東塔・四王院が焼失した。(『大乗院寺社雑事記』)。管領・細川政元の被官・赤沢朝経、波波伯部宗量などが、前将軍足利義稙の入京に対して延暦寺を攻め根本中堂を焼いた。 1525年、第104代・後柏原天皇は、痘瘡流行の際に、「般若心経」を書写して延暦寺、仁和寺に納め人々の安穏を祈念した。 1534年、東塔・根本中堂が再興された。 1536年、日蓮宗の排斥である天文法華の乱により、比叡山衆徒6万と近江の大名・六角定頼の軍は、京都洛中洛外の日蓮宗寺院21本山、2万、3万の兵と対戦した。日蓮側は敗北し、21寺は焼き払われ、京都の町も焼かれた。 1570年、織田信長が、坂本の北近江・浅井、越前国・朝倉の連合軍を攻めた志賀の陣では、連合軍は比叡山に逃れる。信長は延暦寺に両軍の引渡しを要求するが拒否される。膠着状態になり、一度和睦になる。 1571年、織田信長は、浅井、朝倉と通じた延暦寺、日吉山王神社を焼討した。西塔の瑠璃堂以外の建物すべてに火がかけられた。僧、女子ども3000人の首が斬られたという。ただ、東塔の根本中堂、大講堂のみが焼かれたともいう。 1572年、近江中庄山を新比叡山として72坊が建立されたという。だが、その後途絶した。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、東塔・根本中堂が再建された。(『東塔五谷堂舎并各坊世譜』)。東塔・山王院に鐘堂が創建された。 1582年、本能寺の変により、山徒32人が帰山する。 1585年、1584年とも、豊臣秀吉が比叡山再興許可を下している。 1587年、11年間欠職だった座主に青蓮院尊朝法親王が就く。朝廷は諸国に再興を呼び掛ける。東塔・根本中堂仮堂が造営された。 1592、東塔・八部院が明王院重順により再建された。 1595年、秀吉は三井寺の弥勒堂を西塔に移し、釈迦堂を再興した。法華堂、常行堂が再建される。 1596年、秀吉により山門領1500石の返還が行われた。 1600年/1601年、徳川家康は山門領3500石を加増する。 1601年、「三十九ヶ条制法」を定める。 江戸時代、1604年、淀殿は横川中堂を再興した。 1607年、家康は天海に比叡山再興を命じた。天海は南谷・南光坊に住した。 1608年、家康は比叡山法度(7ヶ条制法)を定めた。 1624年、天海は上野寛永寺を開き、輪王寺門跡を置く。 1631年/1630年、暴風雨により東塔・根本中堂、東塔・大講堂、東塔・常行堂、法華堂、東塔・法華三昧院などが倒壊した。(『天台座主記』) 1634年、徳川家光により東塔・根本中堂、大講堂(旧東照宮本地堂)などの再建造営が始まる。(『天台座主記』) 1640年、東塔・根本中堂、回廊が建立になる。 1642年、天海の進言により、徳川家光は根本中堂を再建した。文殊院が再建された。(『山門堂舎由緒記』) 1649年、東塔・定心院を増院珍海が再興した。 承応年間(1652-1655)、横川・元三大師堂が建立になる。 1655年、座主に尊敬法親王が就く。以後、多くの法親王が続いた。 1661年、御廟浄土院が再興される。 1668年、東塔・根本中堂が大修理される。 1678年、現在の東塔・戒壇院が再建になる。 1697年、江戸寛永寺本堂建立に伴い、東塔・根本中堂の日光月光菩薩、十二神将が遷された。安楽院領100石が加増され、山門総領6350石になる。 1699年、安楽律の霊空光謙(1652-1699)が戒律復興を唱え、「開山堂侍真条例」を定めた。以後、御廟浄土院の12年籠山制が確立する。 1706年、東塔・根本中堂が大修理される。 1753年、根本中堂が大修理された。 1798年、根本中堂が大修理される。 1843年、無動寺谷・無動寺明王堂が焼失した。 1850年、旧4月、第121代・孝明天皇は、「万民安楽、宝祚長久」の祈りを、延暦寺など七社七寺に命じた。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、日吉山王社を分離した。 1870年、山門、寺門、盛門三派が分裂した。 1878年、天台宗真盛派が独立教団として認められた。 1882年、安楽寿院が安楽派として公認された。 1890年、根本中堂が大修理される。 1895年、現在の西塔・相輪橖が改鋳される。 1907年、俳人・小説家の高浜虚子は、高野より比叡山に登り学寮に宿泊した。作家・夏目漱石ら3人は、高野より比叡山に登り、西塔・釈迦堂より東塔を経て坂本へ下った。 1923年、横川の如法塔跡より経筒が発掘される。 1925年、横川・如法塔を再興した。 1928年、東塔・大書院が移築される。かつて、実業家・村井吉兵衛の本邸だった。 1937年、東塔・総持院の阿弥陀堂を創建した。 1942年、落雷により横川中堂が焼失した。 戦時中、三派(山門、寺門、盛門)合同する。 現代、戦後、各派独立した。 1955年、東塔・根本中堂が解体修理される。東塔・総持院の東塔が落成になる。 1956年、東塔・大講堂、鐘台が全焼する。 1959年、東塔・釈迦堂が解体修理される。東塔・総持院の灌頂堂が建立された。 1961年、東塔・総持院の寂光堂、回廊、楼門が建てられた。 1962年、東塔・総持院の総落慶法要が営まれた。 1963年、東塔・大講堂が移築、再建された。 1967年、横川・秘宝館が完成する。 1970年、西塔・相輪橖が解体修理、調査される。 1971年、横川中堂が再建された。 1975年、第124代・昭和天皇が行幸した。 1987年、比叡山開創1200年を記念し、253世座主・山田恵諦、葉山照澄阿闍梨の呼びかけにより「比叡山宗教者サミット」が開催されている。法華総持院が再建される。戒壇院の本尊・釈迦如来が新造された。 1988年、東塔・八部院が旧地に再建された。 1990年、東塔・八部院を焼失する。 1992年、国宝殿創建、八部院を再建した。比叡山焼討の遺品を埋めた鎮魂塚(高さ5m)が築かれた。 1994年、「古都京都の文化財」の一環としてユネスコの世界文化遺産に登録された。 1996年、東塔・萬拝堂、一隅会館建立される。 2006年、西国神仏霊場設立準備室を比叡山延暦寺内に置く。 2016年、根本中堂の大改修が始まる。 2018年、9月、台風21号により倒木被害があった。 2021年、9月、比叡山焼討450年の慰霊法要が阿弥陀堂で催された。敵味方を分けない「怨親平等」の仏教精神により、織田信長・明智光秀の子孫も初参列した。 2030年、9月、根本中堂の大改修が完成する。 ◆最澄 奈良時代-平安時代前期の僧・最澄(さいちょう、767/766-822)。男性。俗名は三津広野(みつの-ひろの)、通称は叡山大師、根本大師。諡号は伝教大師、幼名は広野。近江(坂本の生源寺付近)の生まれ。父・中国からの渡来系豪族の子孫で三津首百枝(おびとももえ、浄足)、母・藤原藤子(妙徳)という。778年、12歳の時、出家、近江・国分寺で行表(ぎょうほう)に師事した。780年、国分寺で得度し最澄と名乗る。785年、19歳で東大寺で受戒(具足戒・小乗戒)するが、同年、比叡山大嶺山中(本願堂付近)に草庵を結び、願文を作る。禅を修め、12年間にわたり修行を積んだ。天台三大部摩訶止観、法華玄義、法華文句を修めた。788年、草庵の近くに小堂「一乗止観院」を建て、薬師如来を祀る。797年、内供奉十禅師に任命される。798年、比叡山で法華十講を修する。801年、比叡山に奈良十大徳を招き法華十講を修した。802年、和気弘世主催により、神護寺で5カ月にわたる天台の教え「天台三部」を説いた。第50代・桓武天皇の信任、帰依を受ける。803年、短期の還学生(げんがくしょう)として、唐に渡航することが認められた。804年、遣唐使として義真を伴い、留学僧・空海(774-835)らと唐に渡る。霊地・天台山で、天台大師智顗(ちぎ)直系の天台山修禅寺・道邃(どうずい、? -805)より、天台教学と大乗菩薩戒、仏隴(ぶつろう)寺・行満座主より天台教学を、越州(紹興)の龍興寺で、順暁阿闍梨より密教を、翛然(しゃくねん)禅師より牛頭禅を学び、天台、密教、禅、戒を修した。805年、帰国し、多数の天台典籍、密教の教えを唐より持ち帰る。高雄山寺で日本初の灌頂を行う。宮中で日本初の護摩供を行う。請来された天台密教経疏500巻、護摩の器具を桓武天皇に献上した。天皇は、双林寺を建立し、最澄は開山になる。806年、日本天台宗が公認される。811年、弟子・泰範が空海の弟子になる。最澄は空海から経本を借り密教を学ぶ。812年、空海により灌頂を授けられた。その後、空海とは決別する。814年、九州巡化、815年、東国巡化、817年、徳一との論争が始まる。818年、小乗戒廃棄宣言、六条・八条天台宗年分学生式を制定、819年、四条の学生式上奏、822年、比叡山の中道院で亡くなる。天台宗の祖。56歳。 没後7日後に、大乗戒壇設立の許勅が下りた。以後、奈良の南都仏教から独立して、延暦寺での独自に僧を養成することができるようになった。866年、日本最初の大師号、伝教大師の諡号が贈られた。通称は叡山大師、根本大師になる。 最澄の仏教は、法華経を根本とし、中国天台大師開祖(智顗、538-597)の円教に、密教、禅、戒律を加えた総合仏教になっている。著した『山家学生式(さんげがくしょうしき)』では、「国宝」という言葉を用いて、道心こそが宝であり、一隅を照らす生き方する者こそが国宝とされた。『顕戒論』『守護国界章』などを著した。最澄の生地には現在、生源寺、その近くに母を祀った市殿神社、父を祀った百枝社がある。 ◆最澄と空海 平安時代前期、804年、最澄(767/766-822)は短期の還学生(げんがくしょう)として、留学僧・空海(774-835)らとともに唐に渡り、805年、帰国する。809年、空海も禁を犯し、20年の予定を2年に切り上げて帰国し、高雄山寺に入る。最澄は、空海入洛が実現できるように陰ながら尽力した。最澄は、帰国後1カ月にもならない空海のもとに弟子・経珍(きょうちん、?-?)をやり、空海が唐から持ち帰った経籍12部を借覧し、その後も借り続けた。 811年、最澄は空海に真言法門の受法を講う書を送っている。最澄は年下の空海により、812年、高雄山寺で金剛界、813年、胎蔵界の結縁灌頂を受けている。最澄は、空海に伝法灌頂(阿闍梨灌頂)も授けるように申し出るが、空海は3年の実践修行が必要であるとした。やむなく、最澄は、811年、最愛の高弟・泰範を空海の元に送り、密教を学ばせる。だが、泰範は、空海の弟子になる。813年、最澄が申し出ていた『理趣釈経』の借覧を空海は断った。816年、最澄は泰範に比叡山に帰ることを求める書を送るが、かつての弟子は最澄の下に戻ることはなかった。その後、最澄は空海と決別する。空海は、823年、東寺に移るまで高雄山寺に留まった。その理由は、最澄の比叡山を意識したものだった。 ◆義真 奈良時代-平安時代前期の天台宗の僧・義真(ぎしん、781-833)。男性。俗姓は丸子(丸部)連氏、法号は修禅大師。相模国(神奈川県)の生まれ。興福寺に入り法相宗を学ぶ。最澄に師事し、802年、最澄の入唐時には訳語(通訳)として随行した。805年、帰国し最澄を助けた。822年、最澄没後7日目、延暦寺にも大乗戒壇設立の勅許が下され、823年、義真が初の伝戒師になり、根本中堂で円頓(えんどん)授戒を行った。824年、勅により天台宗僧首(第1世座主)になる。天台宗の宗義を編述した撰集『天台法華宗義集』。53歳。 ◆円仁 平安時代前期の天台宗の僧・円仁(えんにん、794-864)。男性。姓は壬生、円仁は名、諡号は慈覚大師。下野国(栃木県)の生まれ。豪族・壬生氏の子。第3世・天台座主、日本初の大師号を贈られた。入唐八家(最澄・空海など)の一人になる。9歳で大慈寺の広智に学び、15歳で唐より帰国した比叡山の最澄に師事し、その最期まで14年間仕えた。814年、天台宗の年分度者になる。815年、東大寺で具足戒を受ける。比叡山で12年の籠山行に入る。だが、5年後、法隆寺、四天王寺での夏安吾(げあんご、修行僧の集団生活による一定期間の修行)講師、東北への教化を行い、多くの寺を開いた。一時心身衰え、829年、横川に隠棲している。苦修練行を続け、夢中に霊薬を得て回復し、『法華経』書写を始め、小塔(如法堂)を建て写経を納めたという。836年、837年と渡唐に失敗する。838年、最後の遣唐使として渡る。その後、遣唐使一行から離れ、840年、五台山を巡礼(68日間、1300km)し、大華厳寺で文殊信仰、国清寺(こくせいじ、江蘇省南通寺)で学ぼうとしたが許可が下りなかった。当寺には宿泊したという。現地では仏教弾圧(会昌の破仏)があり、日本と新羅はこの間に国交断絶していた。1500kmを歩き、長安・大興善寺で金剛界の灌頂を受け、青竜寺で胎蔵界灌頂、蘇悉地大法を授かる。また、悉曇(梵語)、止観(禅)も学んだ。山東半島、赤山新羅坊の新羅寺・赤山法華院で新羅仏教を学ぶ。847年、帰国、仏典、金剛界曼荼羅など多数を持ち帰った。新羅声明を天台声明として取り入れ、その祖になる。848年、横川中堂(根本観音堂)を建立する。862年、東塔に天台密教の根本道場・総持院を建立した。 円仁は、法華経と密教は同等であるとし、円密は一致するとし、天台密教(三部密教、胎蔵部、金剛部、蘇悉地部)を確立した。浄土教を一乗思想として天台宗に取り入れた。『顕揚大戒論』ほか、9年6カ月の唐滞在記である『入唐求法巡礼行記』(全4巻)を著す。「世界三大東方旅行記」(ほかにマルコ・ポーロ『東方見聞録』、玄奘三蔵『大唐西遊記』)の一つに数えられる。延暦寺に没した。70歳。 東京・瀧泉寺、山形・立石寺(円仁の遺体納葬の入定窟がある)、松島・瑞巌寺など多くの寺を開いた。 ◆相応 平安時代前期-中期の天台宗の僧、天台修験の開祖・相応(そうおう、831-918)。男性。俗姓は櫟井(いちい)、通称は建立大師、南山大師、別称は無動寺大師。近江国(滋賀県)の生まれ。845年、15歳で比叡山に登り鎮操に師事し、17歳で得度受戒し相応と称した。858年、第55代・文徳天皇の女御・多賀幾子(藤原良相の娘)の病を加持する。861年、第56代・清和天皇の招きにより内裏に参内している。葛川、吉野金峰山で修行の後、863年、比叡山で等身の不動明王像を刻み、865年、無動寺明王堂を建立し本尊として安置した。天狐が憑依したという文徳天皇皇后明子(染殿皇后、藤原良房の娘)を加持したという。883年、東塔常行堂の改造を行った。887年、891年と日吉社の造営を行う。また、朝廷に願い出て最澄に伝教大師、円仁に慈覚大師の大師号を賜っている。889年、第59世・宇多天皇の加持の功により内供奉になる。88歳。 回峯行を創始した。回峯行とは、師・円仁の入唐求法の「歩行(ほぎょう)」に倣うともいう。『法華経』中、常不軽菩薩品(じょうふぎょうぼさつぼん)の教えにより、誹謗され迫害されても他に反駁せず、仏の姿を見出し礼拝するという行を行った。 ◆円珍 平安時代前期の僧・円珍(えんちん、814-891)。男性。俗姓は和気、字は遠塵、諡号は智証大師。讃岐国(香川県)の生まれ。母は空海の姪に当たる。15歳で比叡山に登り義真に師事し『法華経』『金光明経』を学ぶ。19歳で天台宗年分度者になる。833年、比叡山戒壇院で菩薩戒を受け、12年間籠山行に入り学頭、内供奉に任じられる。大峰山、熊野三山に入り、三井修験道を行う。853年、唐に渡り、福州・開元寺で印度那蘭陀寺の般若多羅三蔵により悉曇(梵字)を学ぶ。温州の同寺で『法華経』などを授けられた。また、天台山国清寺で最澄の遺跡を訪ね、最澄が建立した禅林寺(日本国大徳僧院)を再興した。円珍は各寺で止観(禅)、天台、密教などを学ぶ。 858年、経典類4000巻を携え帰国した。四国金倉寺、比叡山の山王院に住し、868年、第5世座主になる。天台別院・園城寺(三井寺)を再興し、伝法灌頂の道場とした。後に山門派との対立により、園城寺は寺門派の拠点になる。 天台寺門宗の宗祖天台宗寺門派の祖。入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)の一人。78歳。 ◆尊意 平安時代前期-中期の天台僧・尊意(そんい、866/876-940)。男性。俗姓は丹生真人、通称は梨本祖師、号は法性房。京都の生まれ。876年、11歳で洛東の吉田寺で地獄絵を見て仏道に志し、栂尾寺・賢一に学ぶ。879年、比叡山に登り、17歳で剃髪した。887年、登壇受戒して12年籠山、増全、玄昭に台密を学び、円珍に菩薩戒を受けた。醍醐天皇、朱雀天皇の護持僧になる。926年、第13世座主になり14年間在任した。84歳。 霊験あり、多くの逸話が残されている。旱魃、疾病流行に祈願し、930年、菅原道真の御霊による清涼殿落雷の際には天皇を加持した。935年、平将門の乱に大威徳法を修した。 ◆空也 平安時代中期の浄土教の僧・空也(くうや、903-972)。詳細不明。男性。こうや上人、光勝、寺を持たず常に市井にあり市聖 (いちのひじり) 、阿弥陀聖、法名は光勝。父・第60代・醍醐天皇の第2皇子ともいう。幼少より在家の優婆塞(うばそく)として全国を遍歴した。919年、17歳で市中の遺骸を念仏を唱えながら埋葬した。924年、尾張・国分寺で出家し沙弥空也と名乗る。播磨、奥州、四国で修行し、934年、奥羽にも布教した。938年以来、京都で念仏を広める。939年、空也堂を開く。948年、比叡山・天台座主延昌から受戒し、光勝の法名を得たが、終生空也と名乗った。951年、都に流行していた悪疫退散のために、自ら十一面観音を刻み、車に乗せ市中を曳き廻した。病人に茶を授け、歓喜踊躍の念仏踊で病魔を鎮めた。病人は平癒したという。その典茶・皇服茶(おうぶくちゃ、王服茶)は、身分の隔てなく分け与えられた。その時の踊躍は六斎念仏として今も伝わる。963年金泥『大般若経』 600巻の書写事業を完成させている。鴨川河原に一寺(のちの西光寺、六波羅蜜寺とも)を建て供養会を行う。東山の西光寺(六波羅蜜寺)で没した。墓は全国に複数ある。東山・西光寺で没した。70歳。 各地で橋を架け、道路や井戸の整備、遺棄された骸を火葬して荼毘(だび)に伏すなどの社会事業も行った。空也の菩薩行は行基につながる。称名念仏により、既存の国家、権勢、知識層の仏教から庶民の仏教を唱えた。後の一遍、また法然、親鸞の専修念仏に影響を与える。 ◆良源 平安時代中期の天台宗の僧・良源(りょうげん、912-985)。男性。俗姓は木津、通称は元三(がんざん)大師、角大師、諡号は慈恵大師。近江国(滋賀県)の生まれ。父・饗庭氏、または宇多天皇ともいわれる。18世天台座主に就き、19年間の長期に渡り在任した。12歳で比叡山西塔・理仙の弟子になり、座主尊意から受戒した。横川に隠棲する。藤原忠平、その子・師輔、兼家の後援を得る。東宮護持僧になり、諸堂を再建した。966年、55歳という若さで18世天台座主になる。その後も、二度の大火の後再建し、比叡山中興の祖になる。970年、僧兵を戒める綱紀粛正の「二十六条式」を定めた。981年、史上第2番目の大僧正になった。近江坂本に没した。74歳。 良源は、唐の湛然の草木成仏説に対して、「一切衆生悉有仏性」(『涅槃経』)により、草木も修行(生 [発芽]、住 [成長]、異 [開花・結実]、滅)して成仏するとした。(『草木発心修行成仏記』) 門弟三千人を育て、その中に、四哲(尋禅、覚運、覚超、源信)がいる。良源から道命に伝えられたという『五韻次第』中に、「アイウエオ50音図」があり、平安時代後期から鎌倉時代のものという。 学識、政治力、霊感にも優れ、没後、鎌倉時代中期には、元三大師信仰が生まれた。 ◆源信 平安時代中期-後期の天台宗の僧・源信(げんしん、942-1017)。男性。俗姓は卜部(うらべ)、恵心 (慧信) 僧都、横川僧都。大和国(奈良県)の生まれ。950年/956年、9歳で比叡山の良源に学ぶともいう。955年、得度した。956年、15歳で『称讃浄土経』を講じ、第62代・村上天皇により法華八講の講師の一人に選ばれる。だが、名声より聖人になるという母の諫言を守り、横川の恵心院に隠棲し続けた。1004年、公卿・藤原道長の帰依により権少僧都になる。1005年、権少僧都を辞する。恵心院で亡くなる。臨終にあたり、阿弥陀如来像の手に結んだ糸を手にし、合掌しながら入滅したという。近江に没した。59歳。 浄土宗の基礎になり、地獄極楽観を説いた『往生要集』(985)の編者として知られ、中国でも高い評価を得た。また、慶滋保胤(?-1002)と、仏典研究の「勧学会」を主宰し、庶民への仏法を説く。『源氏物語 宇治十帖』中、宇治川に入水した浮舟を助けた「横川の僧都」といわれている。(良源弟子の覚超ともいう)。絵、彫刻に優れたという。源信作の和讃「極楽六時讃」がある。 ◆覚運 平安時代中期-後期の天台宗の僧・覚運(かくうん、953-1007)。男性。通称は檀那僧都。京都の生まれ。父・藤原貞雅。比叡山で良源に学び、東塔・檀那院に住した。真言密教を静真、谷阿闍利皇慶に学ぶ。1003年、少僧都、1005年、第66代・一条天皇に「法華経疏」を進講して権大僧都になる。著『玄義鈔』など。 良源の「四哲」の一人。恵心流と並ぶ天台宗学の二大流派、檀那流の開祖になった。没後に僧正追贈された。55歳。 東塔・東谷に廟がある。 ◆良忍 平安時代後期の融通念仏宗開祖・良忍(りょうにん、1073-1132)。男性。俗姓は秦、若い頃は良仁、号は光乗(静)房、諡号は聖応(しょうおう)大師、本願上人。尾張国(愛知県)の生まれ。富田荘領主の子。1083年、比叡山に入る。比叡山の東塔檀那院実報房辺に住した。堂僧になり、実兄・良賀に師事し出家する。無動寺明王堂に1000日間はだし参りを行う。不断念仏を修め、良仁の名を与えられる。園城寺・禅仁から戒法、観勢から円頓戒脈を相承する。仁和寺・永意から秘密灌頂を受けた。山門派(延暦寺)と寺門派(三井寺・園城寺)との対立を嫌い、山を下りる。1094年、大原に隠棲し、名も良忍に改める。大原・勝林院の永縁らに従い、声明梵唄を学ぶ。その後、常行三昧堂から念仏と読経(声明)を切り離して独立させ、天台声明を統一し大原声明を完成させた。1109年、大原に来迎院・浄蓮華院の2院を建てる。1117年、阿弥陀仏の霊告を感得し、自他融通の念仏を創始した。1124年、宮中で融通念仏会をいとなむ。1125年、鞍馬寺に詣で通夜をし、本尊・毘沙門天が現れて融通念仏を守護すると告げたという。1127年、鳥羽上皇(第74代)の勅願により、河内平野に修楽寺の別院(大念仏寺の前身、日本初の念仏道場)を開く。1132年、来迎院で没したという。60歳。 融通念仏宗の開祖、円仁の請来した声明を習得・大成し、天台大原魚山声明中興の祖になる。融通念仏は阿弥陀仏の夢告により、「一人の念仏が万人の念仏に通じる」とした。念仏唱える者は自分だけではなく万人のためにも唱え、万人が一人のために唱えることで念仏の功徳が高まると説いた。1773年、聖応大師の号を追諡された。 ◆法然 平安時代後期-鎌倉時代前期の僧・法然(ほうねん、1133-1212)。男性。諱は源空、勅諡は円光大師、明照大師、通称は黒谷上人、吉水上人、幼名は勢至丸。美作国(岡山県)の生まれ。父・押領使漆間時国、母・秦氏。1141年、9歳の時、父は夜襲により殺される。天台宗菩提寺の叔父・観覚のもとに預けられる。1145年、13歳で比叡山に上り、西塔北谷の持法(宝)房源光に師事する。1147年、皇円の下で出家受戒する。1150年、西塔黒谷慈眼坊叡空の庵室に入った。浄土宗に傾く。1156年、比叡山を下り清凉寺に参籠、南都学匠も歴訪する。再び比叡山に戻り、黒谷報恩蔵で20年に渡り『一切経』を5回読む。1175年、唐の浄土宗の祖・善導の「観経疏」の称名念仏を知り、比叡山を下りた。善導は、阿弥陀仏の誓った本願を信じひたすら念仏を唱えれば、善人悪人を問わず、阿弥陀仏の力により必ず阿弥陀仏の浄土である極楽に生まれ変わることができるとした。西山、広谷(後の粟生光明寺)の念仏の聖・遊蓮房円照に住した。吉水に草庵(吉水の善坊)に移り、阿弥陀仏を崇拝し、ひたすら南無阿弥陀仏を口で唱える専修念仏の道場となる。1186年(1189年とも)、大原談義。1190年、東大寺で浄土三部経を講じる。1201年、親鸞が入門する。1204年、延暦寺衆徒による専修念仏停止を天台座主に要請した「元久の法難」が起きた。「七箇条制誡」を定め、弟子190人の連署得て天台座主に提出する。1206年、後鳥羽上皇(第82代)の寵愛した女官(鈴虫、松虫)らが出家した事件「承元(建永)の法難」により、専修念仏の停止になり、1207年、法然は四国・讃岐へ流罪になる。10カ月後に赦免されたが入洛は許されず、摂津・勝尾寺に住み、1211年、ようやく帰京した。草庵は荒れ果て、青蓮院の慈円僧正により、大谷の禅房(勢至堂付近)に移り、翌1212年、ここで亡くなった。『選択本願念仏集』『一枚起草文』などを著した。京都に没した。80歳。 法然は、源信と善導の影響を受けている。あらゆる階層、性別に関係なく専修念仏行、口称名号の念仏により、極楽往生を願う者は救済されると説いた。旧来の自力による悟りの仏教から、阿弥陀仏の他力に預かる衆生救済の仏教への転換になった。末法の世において、浄土門により人々は救われる。浄土門では阿弥陀仏の本願力、他力により極楽浄土に至るとし、易行門であり、誰もが念仏を唱えることを説いた。 ◆栄西 平安時代後期-鎌倉時代前期の臨済宗の僧・栄西(えいさい/ようさい、1141-1215)。男性。道号は明庵(みようあん/みんなん)、葉上房(ようじようぼう)、千光法師、幼名は千寿丸、千光祖師ともいわれる。備中(岡山県)の吉備津神社の社家・賀陽(かや)氏の生まれ。天台宗の安養寺の静心につく。1153年、13歳で比叡山に上り、1154年、出家し栄西と称した。1157年、法兄・千命により密教を学ぶ。1159年、比叡山北谷八尾の竹林房、顕教の有弁に学ぶ。比叡山を下り、1167年、故郷の安養寺で灌頂を受け、備前・金山寺、日応寺、伯耆の大山寺で行を行う。1168年、宋船で宋に半年間留学し、天台山、阿育王山で臨在禅に触れる。現地で東大寺の重源と遭う。台密葉上流を開く。1175年より、今津の誓願寺に住した。1185年、第82代・後鳥羽天皇の勅により神泉苑で祈雨修法を行う。葉上の号を贈られる。1187年再び南宋に入宋するが、念願したインド行きはかなわなかった。天台山、天童山に入り、大蔵経を三度読破する。臨済宗黄竜派、万年寺の虚庵懐敞に禅を学び、印可を得た。1191年、帰国し臨済宗を開宗した。1192年、筑前に報恩寺を建てた。平戸の庵(後の千光院)で日本初の臨在禅(禅規)を行う。1194年、栄西、達磨宗の大日能忍らは、延暦寺衆僧により、禅宗弘法を禁じられた。やむなく、1195年、日本初の禅寺・聖福寺を博多に建立した。臨済禅は公家に拮抗する鎌倉幕府、2代将軍源頼家に信を得る。1199年頃、鎌倉に移る。1200年、北条政子発願により鎌倉・寿福寺を開く。源頼朝一周忌の導師を勤めた。1202年、幕府の外護により建仁寺などを建立、重源を継いで、1206年、奈良・東大寺の僧正にも就いた。1208年、法勝寺再建にも関わる。1211年より、宋より帰国した泉涌寺開山・俊芿(しゅんじょう)を建仁寺に招き律学を講じさせた。1213年、権僧正。日本臨済宗千光派の祖。鎌倉の寿福寺で亡くなったとも、建仁寺で亡くなったともいう。境内、開山堂に栄西を祀る。建築を学び、『喫茶養生記』(1214)を著し茶を勧めた。門弟2000人、孫弟子1万人にものぼったという。鎌倉に没した。75歳。 栄西の禅は、天台僧として禅を末法の教えとし、禅による天台宗の復興を唱えた。戒律自主厳守の斎戒勧進を勧める。『興禅護国論』(1198)では、末法の世で戒律の重要性、最澄が伝えた禅の復興を主張した。人は仏性を本性とするとした。禅は他宗教義を否定するのではなく、天台の摩訶止観を引き継ぐものとし、天台、密教、禅の統合を試みた。 ◆聖光房弁長 平安時代後期-鎌倉時代中期の浄土宗の僧・聖光房弁長(しょうこうぼう-べんちょう、1162-1238)。男性。字は弁阿・聖光房、鎮西上人、善導寺上人。筑前国(福岡県)の生まれ。浄土宗の第2祖、鎮西流の祖。1168年、7歳で出家し、1183年、比叡山東塔南谷の観叡、東塔東谷の証真(宝地房)に師事する。1190年、帰郷し九州油山の学頭になる。1197年、法然の弟子になった。1204年、帰郷し善導寺を建立している。 48寺を建立したという。77歳。 ◆親鸞 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・親鸞(しんらん、1173-1263)。男性。法名は綽空(しゃくくう)、善信、範宴、号は愚禿(ぐとく)、諡号は見真大師。 京都の日野(伏見区)の生まれ。父・藤原北家の流れをくむ日野有範、母・源氏の出身の長男。幼くして両親を失う。1181年、叔父・日野範綱に連れられ、1181年、9歳で青蓮院・慈円のもとで出家得度し範宴(はんねん)と称した。以後、比叡山横川首楞厳院の堂僧として20年間修行を続けた。東塔無動寺谷の大乗院で修業する。1201年、29歳の時、比叡山を下り、六角堂に参籠、師・源空(法然)の導きにより、浄土教に帰依した。1204年、法然が定めた「七箇条制誡」弟子の一人として連署する。1205年、法然は『選択本願念仏集』の書写、法然肖像を描くことを許す。1207年、承元(じょうげん)の法難により、専修(せんじゅ)念仏停止(ちょうじ)にともない、35歳で越後に流罪になり、僧籍剥奪される。禿釈親鸞と自称する。1211年、赦免され、1214年、42歳で妻・恵信尼、子らとともに関東での布教を行った。晩年、1235年頃、恵信尼らと別れ、末娘・覚信尼と京都に戻る。1256年、長男・善鸞を義絶した。弟・尋有の善法坊で亡くなったという。浄土真宗の祖。京都に没した。90歳。 浄土真宗の教義が体系化された6巻からなる『教行信証』(1224)などを著した。この年に立教開宗し「非僧非俗」を宣言した。罪深い身である者は、阿弥陀仏の本願力を信じ、念仏を唱えることが基本であるとした。絶対他力の自然法爾、悪人こそが本願により救われるという悪人正機を唱えた。 ◆道元 鎌倉時代前期-中期の曹洞宗開祖・道元(どうげん、1200-1253)。男性。号は希玄(きげん)、字は仏法房、諡号は仏性伝東国師、承陽大師。父・内大臣源(土御門)通親、母・太政大臣・藤原(松殿)基房(もとふさ)の3女・伊子(いし)。誕生地は、宇治木幡の松殿家山荘という。その後、久我の地に引き取られたとみられる。1203年、父を亡くす。1207年、母を亡くした。1208年、叔父・師家は、松殿家の養子に迎え入れようとするがそれを断る。1212年、母の弟・比叡山延暦寺の良観法印の庵に入り、横川般若谷、千光谷に住した。1213年、座主・公円のもとで菩薩戒を受ける。1214年、比叡山を下り、園城寺の母方縁者・公胤(こういん、47世長吏)の門を敲く。公胤の勧めにより1217年、臨済宗の建仁寺に移り栄西、その高弟・明全に学ぶ。1223年、師・明全と共に宋に渡る。天童山・景徳寺で無際了派に学ぶ。杭州、台州を遍歴した。1225年、明全が亡くなる。曹洞宗・長翁如浄に師事し曹洞禅を学んだ。1227年、如浄の法統を得て帰国、1228年、建仁寺に入る。建仁寺で日本初の坐禅儀『普勧坐禅儀』を書く。禅は釈迦の正法としたため、比叡山衆徒による迫害を受け、1230年、深草・安養院に閑居する。1233年、深草・極楽寺に修行道場の観音導利院(後の興聖宝林禅寺)を建立する。天台宗の圧力はやまず、1243年、越前に逃れ、1244年、大仏寺(後の永平寺)を開いた。1247年、鎌倉幕府執権・北条時頼に請われ下向、1252年、病になり、翌年、京都の俗弟子・覚念の邸で亡くなったという。54歳。 道元は、無限の修行を成仏の本質とする「修証一如」、坐禅に打ち込むことこそが最高の修行とする「只管打坐」(しかんたざ)などを唱えた。6篇の禅院での修道規則「永平清規」も定めた。仏法の正門は座禅にあるとした『正法眼蔵』95巻(1230-1252)を著した。 ◆日蓮 鎌倉時代前期-後期の日蓮宗(法華宗)開祖・日蓮(にちれん、1222-1282)。男性。幼名は薬王丸、字は蓮長、諡号は立正大師、日蓮大菩薩。父・安房国(千葉県)の漁師。1233年、12歳で天台系の安房の清澄山、道善房の弟子になり薬王丸と称した。1237年、16歳で出家、是聖房蓮長(ぜしょうぼうれんちょう)と名乗る。1239年、鎌倉の浄土宗蓮華寺、禅宗の寿福寺、京都、高野山、四天王寺、興福寺、1242年、比叡山に上り俊範法印につく。東塔・無動寺円頓房、1245年、横川香芳谷・華光(けこう)房(後の定光院)で12年間修行した。1245年、臨済禅の円爾と親交する。1248年、泉涌寺の道隆、園城寺の智証に学ぶ。奈良七大寺、高野山、四天王寺、1251年、東寺に遊学した。1252年、比叡山を下り、清澄寺に戻る。1253年、「南無妙法蓮華経」と題目を唱え、立教開宗し日蓮と名乗る。国は法華経のみにより護られるとし、天台仏教が密教化、浄土化したことを批判した。1257年、地頭・東条景信により清澄山を追われ、鎌倉・松葉谷の草庵に逃れる。1260年、鎌倉幕府の前執権・北条時頼に法華経を正宗とする『立正安国論』を建白する。浄土宗、禅宗などの他宗、政治批判とみなされ草庵を焼打ちされる。(松葉谷法難)。1261年、幕府に捕えられ伊豆に流される。(伊豆法難)。1263年、赦免され鎌倉に戻る。1264年、安房・小松原で地頭・東条景信による襲撃を受け重傷を負う。(小松原法難)。1268年、執権北条時宗に『立正安国論』を上申する。1271年、雨乞い祈祷の良観忍性を批判した。再び幕府に捕えられ片瀬龍口で斬首されそうになり、後に佐渡に流された。(龍口法難、佐渡法難)。1272年、『開目抄』、1273年、『観心本尊抄』を著す。1274年、赦免後、幕府に蒙古来襲が近いと進言し聞き入れられなかった。身延山に隠棲、久遠寺を開山する。以後は著述と後身の養成をする。1279年、駿河国熱原で門弟、信者が弾圧された。1282年、経一丸(日像)に京都弘通の使命を託した。日蓮は常陸への療養の旅の途中、武蔵の池上邸(東京都大田区)で亡くなり、身延に葬られた。61歳。 法華経が釈迦の真意であり、現世救済を説いた。念仏信仰を批判、他宗を邪宗とした。法華経を唯一の正法、絶対真理と説く。本門の法華経が末法の人々を救うものとし、実践的な事の一念三千仏法と王法の一致、王仏冥合を説いた。4度の法難、相次ぐ迫害について、法華経弘通(ぐつう)の行者の証と説いた。 ◆一遍 鎌倉時代中期-後期の僧で時宗開祖・一遍(いっぺん、1239-1289)。男性。俗姓は河野、法名は智真、通称は遊行上人、諡号は円照大師、証誠大師。智真、捨聖(すてひじり)。父・伊予(愛媛県)松山・水軍家系の河野通宏の次男。一族は承久の変(1221)に加わり衰微、父は出家する。10歳で母と死別、1248年、父の勧めで継教寺・絶縁のもとで出家、随縁と称した。幼少より聡明だったという。1251年、13歳で師・善入とともに、太宰府の浄土宗西山派証空弟子・聖達(しょうたつ)を訪ね師事し、肥前の華台にも学ぶ。智真と改める。1263年、父の死を契機に帰郷し還俗、妻帯し家督を継ぐ。相続に絡み親族に襲われ、1271年頃、再び出家した。1271年、太宰府の聖達を訪ね、信州・善光寺で「二河白道」の喩に感得、阿弥陀仏により救済されると確信する。伊予・窪寺に籠る。1273年、伊予国・菅生の岩屋に参籠した。1274年、妻・超一、娘・超二、従者念仏坊とともに遊行の旅に出る。四天王寺、高野山・金剛峯寺、熊野権現の夢告により、賦算の行(念仏札を配る)を始めた。妻子と別れる。1275年、熊野、京都、西海道より伊予に戻る。1279年、京都・因幡堂、善光寺、信濃国の伴野より敬愛する空也に倣い踊り念仏を始めた。奥州、平泉、1282年、鎌倉入府を断られる。1284年、3度目になる京都を訪れた。その後、北国、西国を巡り、1289年、摂津国(兵庫県)和田岬の観音堂(後の真光寺)で亡くなる。播磨(兵庫県)ともいう。51歳。 一遍の号は、六字名号一遍法の感得に由る。空也の「捨ててこそ」の教えを実践し、捨聖とも呼ばれた。一遍は粗末な身なりで北は江刺、平泉から南は薩摩・大隅まで15年間諸国遊行し、各所で25万枚ともいう賦算と踊念仏を行なう。生涯にわたり寺を建てず、著作も残さず、死期迫るとわずかな経典も焼き捨てたという。一遍の時衆(時宗)は、日常の生活を臨終の時ととらえた。身辺のあらゆるものを捨て、「南無阿弥陀仏」の念仏さえ唱えれば俗世の人々も阿弥陀仏に救われ往生できると説いた。 ◆後醍醐 天皇 鎌倉時代後期-南北朝時代の第96代・南朝初代・後醍醐 天皇(ごだいご-てんのう、1288-1339)。男性。名は尊治(たかはる)、別名は吉野院。京都の生まれ。父・第91代・後宇多天皇、母・談天門院藤原忠子の第2子。1302年、親王宣下。1304年、大宰帥、1308年、持明院統の第95代・花園天皇の皇太子に立つ。1318年、即位、1321年、親政を開始する。鎌倉幕府打倒計画、1324年、正中の変の失敗、引き続く倒幕計画、1331年、元弘の変の失敗により、京都を脱し笠置山に逃れた。1332年、隠岐島に流されたが脱し、1333年、挙兵、足利尊氏の協力により復権し、天皇中心の政治 「建武の新政」を行った。1336年、新政に失望した尊氏は離反し、武家政治の再興を図る。天皇は、吉野朝廷(南朝)を開き、以後、二つの朝廷が並立する 南北朝時代(1336-1392)になった。著『建武年中行事』『建武日中行事』。京都に戻ることなく吉野で亡くなる。 52歳。 儀式典礼に詳しく、学問、和歌も好んだ。墓所は塔尾陵(とうのおのみささぎ)(奈良県吉野町)。 天皇は、護良(116世・118世)、宗良(120世)という親王を天台座主に送り込み、比叡山の宗徒を味方に付けている。護良は還俗し、征夷大将軍としたが、2年で敗北した。 ◆蓮如 室町時代前期-後期の真宗の僧・蓮如(れんにょ、1415-1499)。男性。諱は兼寿、号は信証院、諡号は慧灯大師。東山大谷の生まれ。父・第7代・存如、母・祖母の侍女の長男という。1420年、6歳の時、母が本願寺を去る。継母・如円の下で育つ。1431年、17歳で青蓮院で得度、中納言・広橋兼郷の猶子になる。17歳で親鸞足跡を尋ねて比叡山に登った。東塔北谷の地で22歳までの5年間を過ごした。興福寺で修行したという。1442年、如了尼と結婚する。1449年、東国布教に出る。1457年、父の死により本願寺第8代になる。1465年、比叡山衆徒により本願寺は破却された。近江に逃れる。(寛正の法難)。1468年、延暦寺は堅田を攻撃する。(堅田大責)。1468年(1469年とも)、大津近松に移り、祖像を遷した。1469年、東国に修行に行く。1471年、越前・吉崎に襲撃を避けて道場、吉崎御坊を開く。1473年、『正信偈・和讃』開版した。1474年、文明の加賀一向一揆が起こる。1475年、一向一揆に敗走し、河内出口に向かう。1478年、山科に移る。1483年、本願寺を再興し、山科での布教を続けた。1488年、長亨の加賀一揆が起こる。1489年、山科本願寺南殿に隠居した。1496年、大坂石山に坊舎を建て妻子と隠棲した。1499年、山科本願寺に戻り亡くなる。85歳。 蓮如は1461年以後、現世利益ではなく、救われて仏となること、師による恩ではなく教説による仏恩を説き、布教に御文(おふみ)(御文章[ごぶんしょう] ) を用いた。「南無阿弥陀仏」などと書かれた掛け軸の御名号(おみょうごう)、門徒の組織である講、親鸞の教えの木版印刷などを通じた布教により教団の急拡大を行った。 ◆天海 室町時代後期-江戸時代前期の僧・天海(てんかい、1536?-1643)。詳細不明。男性。幼名は蘆名兵太郎、号は南光坊、智楽院、謚号は慈眼大師。陸奥(福島県)会津の蘆名一族、足軽大将の家の生まれともいう。1546年、11歳で会津高田・天台宗・龍興寺(若松稲荷堂とも)に入る。1549年、宇都宮・粉河寺の貞舜に天台宗を修したという。1553年、比叡山に上り学僧になる。足利学校、神護寺・実全により檀那流の天台三大部を学んだ。玄旨帰命壇の灌頂を受け、密教奥義を伝えた。三井寺・勧学院の尊実により倶舎、華厳を、興福寺で三相、三輪を学んだ。上野・長楽寺、1566年、上野・善昌院住持。1571年、比叡山焼討の際には、甲斐・武田信玄の下に逃れた。以後、会津、常陸に移る。1590年、武蔵国・無量寿寺北院(後の喜多院)住持、この頃徳川家康と会う。1599年、仙波喜多院に入る。1600年、関ヶ原の戦い後、江戸幕府成立に関わる。1607年、家康の命により比叡山探題執行として南光坊に住し、延暦寺を再興し天台宗中興の祖とされる。1613年、無量寿寺が家康により喜多院に改められ住持に就く。大坂の役(1614-1615)の発端になった1614年、方広寺鐘銘事件にも関与した。1616年、家康没後、1617年、家康の遺体を久能山から日光山に改葬した際に、崇伝が吉田神道により家康を「大明神」とした葬儀に対し、天海は山王一実神道形式により「東照大権現」とした祭儀に決めさせ以後勢力を伸張させた。1625年、忍岡・東叡山寛永寺を創建した。家康の意向を汲み、以後、天台宗の中心は江戸に移された。寛永寺で亡くなる。 紫衣事件(1627-1629)の特赦を数多く嘆願し、沢庵宗彭の赦免にも奔走した。1637年より、天海が関わった日本初の版本『寛永寺版(天海版)大蔵経』6323巻は、没後の1648年に完成した。家康、秀忠、家光の3代にわたり政治に関与し「黒衣の宰相」と呼ばれた。 家康の意向により、1607年、比叡山探題執行として信長による焼打ち後の延暦寺再興に関わる。1634年、徳川家光に願い、延暦寺根本中堂の再建が始まり1642年、再興した。大講堂、文殊堂なども再建している。天海が住した本坊・南光坊はいまはなく、南谷の旧跡地に碑が立っている。108歳。 ◆織田 信長 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・織田 信長(おだ-のぶなが、 1534-1582)。男性。幼名は吉法師、三郎、官名は上総介(かずさのすけ)。尾張(愛知県)の生まれ。父・守護代家老・織田信秀、母・土田御前。幼い頃は「大うつけ」といわれた。1551年、父没後、家督を継ぐ。 1559年、尾張国を統一、京都の室町通上京裏辻(裏築地町付近)で足利義輝に謁見した。1560年、桶狭間の戦で今川を討つ。1567年、美濃国平定、 1568年、足利義昭を岐阜に迎え入れ、軍4-6万人で上洛した。義昭の15代将軍職就任を助け、二条御所の造営を行う。1569年、三好三人衆の反乱を鎮圧する。イエズス会・フロイスの京都往還を許した。軍資金提供を要求し拒否した自治都市・堺を攻める。一町切りの連座制を強いた。1570年、姉川の戦で浅井・ 朝倉を破る。1571年、浅井、朝倉らに与した延暦寺を焼討した。1573年、将軍義昭を追放し室町幕府を滅ぼす。信長に抗したため示威により上京を焼いた。1575年、長篠の戦で、徳川家康と連合し武田勝頼を破る。1576年、拠点になる安土城を築く。1580年、石山本願寺(大坂本願寺)と和睦、中国の毛利氏攻略に動く。1582年、家臣・明智光秀に討たれ本能寺で自害した。(本能寺の変)。49歳。 戦で鉄砲を初めて実戦使用した。検地、関所廃止、楽市・楽座の制を整える。キリスト教を保護した。墓は本能寺に「惣見院殿贈大相国一品泰巌尊儀」としてある。阿弥陀寺にもあり、建勲神社には信長を祀る。 1571年、比叡山に逃げた浅井、朝倉の軍を庇った延暦寺を焼討した。講堂などを焼失している。ただ、全山焼却ではなく、無人の堂塔などを示威のために焼いたともいわれている。 ◆山田 恵諦 近現代の天台宗の僧・山田 恵諦(やまだ-えたい、1895-1994)。男性。兵庫県の生れ。10歳で得度、14歳で比叡山に入り、天台宗教学部長、天台宗勧学院院長、延暦寺本坊滋賀院門跡になる。1974年、第253世座主に就任以後20年務めた。日本宗教代表者会議名誉議長、全日本仏教会会長などを歴任する。1987年、比叡山開創1200年を記念して比叡山宗教サミットを主催し、世界の七大宗教(キリスト教、イスラム教、仏教、ユダヤ教、ヒンドゥ教、シク教、儒教、民族宗教)の指導者が比叡山に集い、世界平和を祈願した。98歳。 ◆葉山 照澄 江戸時代後期-現代の天台宗の僧・葉山 照澄(はがみ-しょうちょう、1803-1989)。男性。岡山県の生まれ。東京帝国大学哲学科卒業、大正大学教授、山陽新聞論説委員。妻と死別後、比叡山叡南祖賢師に師事し、比叡山中学校校長に就き、1953年、45歳で千日回峰行を満行し、大阿闍梨になる。滋賀院門跡門主、一隅を照らす運動会長、1975年、高山寺住職、世界連邦日本宗教委員会会長などを歴任した。 イスラム、カトリックなど世界の宗教指導者と交流し、1981年、世界宗教者倫理会議、1987年、比叡山宗教サミット開催に繋げた。85歳。 ◆半田 孝淳 近現代の天台宗の僧・半田 孝淳(はんだ-こうじゅん、1917-2015)。男性。長野県の生まれ。父・常楽寺(北向観音本坊)住職・半田孝海の長男。旧制上田中学、3カ月繰り上げで大正大学宗教学科卒業、学徒出陣し陸軍に入隊した。旧上田村の村議会議員、天台宗宗議会議員、同宗教学部長。1960年、長野県仏教会事務局長、1961年、常楽寺住職、1983年より大僧正になる。1999年、天台宗探題。2004年、曼殊院門跡門主。2005年、フランスの「世界宗教者平和の祈りの集い」で核廃絶を訴えた。2009年、空海が開いた高野山真言宗総本山・高野山金剛峯寺(和歌山県)を天台座主として初めて公式参拝し、歴史的な交流になる。2007年、第256世天台座主。2011年、東日本大震災で宮城で慰霊法要を行う。2012年-2014年、全日本仏教会会長。 国際派として知られ、ローマ法王、ヨハネ・パウロ2世とも親交があった。自坊は恵日院(大津市)。98歳。 ◆比叡山 比叡山は、京都府と滋賀県にまたがり、西に最高峰の四明ヶ岳(838m)、東に大比叡(大嶽)(848.3m)、北に釈迦ヶ岳(848m)、その北に永井山(750m)、三石岳(675m)、八王子山(381m)などが連なり、地塁をなしている。気候風土は論湿寒貧といわれ、湿気多く寒い。かつては、モミ、ブナの原生林が広がり、比叡山焼討後は、スギ、ヒノキの植林地に変わっている。 比叡山は、飛鳥時代、主峰を「大比叡(おおびえ)」、日吉大社の神名備・八王子山(牛尾山)を「小比叡(おびえ)と呼んだ。古くは、日枝、稗叡、比叡などと書いた。また、日吉山、叡山、天台山、叡岳、叡峯、台岳、台嶺(だいれい)、北嶺(ほくれい)、都の富士とも呼ばれた。 奈良時代、『古事記』(712)中の、大山咋神(山末之大主神)が鎮座した神奈備山、「近淡海国の日枝の山」とある。日本最古の漢詩集『懐風藻』(751?)には、「近江惟帝里 稗叡寔神山」と詠まれた。第38代・天智天皇は、大津遷都に際し、大和三輪より大物主神を遷し、大比叡神とし大山咋神を小比叡神とした。 最澄は、比叡山の草庵に入った時、「阿耨多羅三藐三菩提(あのくたらさんみゃくさんぼだい)の仏たち我が立つ杣(そま)に冥加(みゃうが)あらせ給へ」(新古今・釈教)と詠み、「我が立つ杣」は比叡山の異称になった。延暦寺創建に際して、大物主神、大山咋神を寺の守護神として祀った。 平安時代、平安京の鬼門、東北の方角である丑寅の間であることから艮(うしとら)の意味で「艮岳(こんがく、艮嶽)」ともいわれた。最澄により延暦寺が開かれてからは、奈良を「南都」と呼んだのに対して、比叡山は「北嶺」、園城寺(三井寺)が分離してからは、「寺門」に対して「山門」といもわれた。 ほかにも、「都の不二」「天台山」「鷲の山」「「台嶺」などとも呼ばれた。 ◆三塔十六谷 延暦寺は、地形により3塔16谷に分けられる。最澄は、延暦寺を開いた際に、全国を6区(近江、山城、上野、豊前、筑前、下野)に分けた。6所の宝塔を建立し、国家総安鎮のため、一千巻の法華経を納める計画を立てた。最澄存命中に、比叡山東塔に総塔としての近江宝塔院、西塔に山城宝塔院の2塔のみが建てられた。 後に、慈恵大師により、横川に根本如法経塔が建立され、「三塔」といわれるようになる。東塔は、金剛界智拳峰・法華本門顕遠峰、西塔は胎蔵界理拳峰・法華迹門開三峰、横川は、蘇悉地不二峰・法華観心峰とそれぞれ呼ばれた。 東塔の五谷(東谷、西谷、南谷、北谷、無動寺谷)、西塔の五谷(東谷、南谷、北谷、南尾谷、北尾谷)と別所黒谷、横川の六谷(兜率谷、般若谷、香芳谷、解脱谷、戒心谷、飯室谷)と別所安楽谷に、それぞれ堂塔伽藍、支院、里坊が点在している。 ◆天台宗 法華経を中心とする天台教学は、6世紀(501-600)後半に中国隋時代、小釈迦といわれた智顗(ちぎ)(538-597)により大成された。唐時代、法華経を中心にして、密教、禅、律を包括する総合的で実践的な仏教になる。一時の停滞期を経て、8世紀(701-800)に湛然(たんねん、711 -782)により再興される。 日本には飛鳥時代、仏教伝来後に伝えられる。奈良時代には、法華経は呪術的な持経者の経典になる。736年、中国よりの渡来僧・道璿(どうせん、702-760)により天台教学が伝えられ、渡来の天台僧・鑑真(688-763)により天台三大部が伝えられた。 最澄(767/766-822)は、山岳信仰、修行地の霊山・比叡山に入り、禅を修め、土地神・日吉神を比叡山寺の鎮守神とした。さらに、仏教諸派を研究し、『法華経』を中心に天台典籍を読んだ。天台教学を経宗とし、既存の奈良仏教を斥ける。渡唐後は、天台法華宗の円教、達磨大師の禅、菩薩戒の円戒、曼荼羅の密教を合わせる天台法華経を開く。これは、総合、統一の法華経と、根源的な華厳経を一体とし、法華経の功徳による鎮護国家のための仏教だった。 最澄は、あらゆる人間の仏性を説き、幾度も生まれ変わることで必ず成仏するとした。(悉有仏性)。平安京遷都後、王城鬼門に位置する延暦寺は、国家の庇護を受け鎮護国家のための最大の仏教勢力になる。ただ、出家者用の戒として奈良仏教の授ける小乗戒(自利行)ではなく、大乗円頓戒、出家者と在家者が区別なく通用する真俗不二の純大乗戒(利他行)の主張は、出家者用の戒としては不十分とされ、既存宗教の猛反発を引き起した。また、真俗の一貫の主張は、後に出家者の世俗化も招いた。 奈良時代に伝来した法相宗・徳一との「三一権実(ごんじつ)論争」では、成仏を巡り対立した。徳一は、五性各別、能力に応じ各々の目標に導く教えが真実とし、仏性のない者もいるとした。誰もが悟りを開き成仏するわけではない。成仏とは、菩薩乗、縁覚乗(えんがくじょう)、声聞乗(しょうもんじょう)の三乗に帰着するとした。(三乗真実)。これに対して最澄は、各能力を導くための種々の教えが方便として説かれており、すべての者に仏性があるとした。命あるものは法華経により、成仏、成道するとした。(一乗真実)。最澄は、南都仏教を「小乗」と呼び、それに比して天台宗の「大乗」とは、一切衆生に仏果があり乗ることが出来る大船にたとえ、南都仏教と決別した。 最澄は、入唐時の密教の修学が十分ではなく、空海から密教を学ぶが、その後二人は決別する。空海は、密教による悟りが顕教に優るとした。最澄の密教は、胎金蘇の三部立て(大日経、金剛頂経、蘇悉地経)であり、円密一致(円教・法華一乗の教え、真言密教)を説いた。最澄は、密教も一乗仏教とし、密教による悟りも、顕教による悟りも同じであるとする。 最澄が念願した大乗戒壇の許勅は存命中には実現せず、没直後に許勅が下っている。大乗独自の戒律「梵網経」に従い、比叡山での受戒が認められることになる。最澄後、弟子の義真、光定、円仁、円珍、安然などにより教えは継承され、天台宗は大成された。9世紀(801-900)後半には密教化が進み、天台系の台密と真言系の東密(東寺)が二大勢力になる。また、天台密教の山門派(円仁・延暦寺)と寺門派(円珍・園城寺/三井寺)の対立、分裂を招いた。また、密教化した天台教学と元来の日吉山王が融合した山王一実神道も生まれた。 平安時代後期から中世に入り、中古天台(天台本覚思想)が台頭し、衆生は誰でも仏になれるとし、良源、源信、覚運により体系化された。「草木国土悉皆(しっかい)成仏」「山川草木悉皆成仏」を謳う。一切皆苦を見据えて、悟りにより解脱をはかるとした。鎌倉時代、総合的な天台宗、天台教学は、逆に、浄土宗、禅、法華へと分化・深化する要因になる。本覚思想は、法然、親鸞、道元、日蓮らに引き継がれ、鎌倉仏教の展開となる。本覚論は、すでに最澄の成仏論に萌芽があった。その後の本覚の拡大解釈、煩悩と菩提を同一視、修行軽視などは本来の仏教の教えと実践からの逸脱との批判も起きた。 江戸時代には、小乗戒の戒律に律して四分律の戒を受具し、戒律兼学することを唱える妙山慈山、霊空光謙らの安楽律による「教学刷新」の動きが起きた。 ◆僧 比叡山では多くの僧を輩出し、「日本仏教の母山」とも称されている。 ▣光定(779-858、別当大師)。▣義真(781-833、修禅大師)、最初の座主。▣円仁(794-864、慈覚大師)、天台密教の確立・横川の開創、3世。▣円珍(814-891、智証大師)、5世、天台寺門宗開祖。▣相応(831-918、南山大師)、千日回峰創始。▣尊意(866-940)、13世、法力。▣空也(903-972)、天台宗空也派の祖。▣良源(912- 985、慈恵大師、元三大師)中興の祖。▣源信(恵心僧都、942-1016)、叡山浄土教の確立、『往生要集』の著者。▣尋禅(943-990、慈忍)、19世。▣覚超(960-1034)、良源弟子、学僧。▣覚獸(1053-1140、鳥羽僧正)、鳥獣戯画。▣良忍(1072-1132、聖応大師)、融通念仏宗の開祖。▣法然(1133-1212、彗光菩薩・華頂尊者・通明国師・天下上人無極道心者・光照大士)、浄土宗の開祖。▣栄西(1141-1215、千光国師)、臨済宗の開祖。慈円(1155-1225、慈鎮大師)、『愚管抄』の作者・4度の天台座主。▣親鸞(1173-1262、見真大師)、浄土真宗の開祖。▣道元(1200-1253)、曹洞宗の開祖。▣日蓮(1222-1282、日蓮大菩薩・立正大師)、日蓮宗の開祖。▣一遍(1239-1289、円照大師、証誠大師)、時宗の開祖。▣大塔宮(1308-1335)、116・118世、護良親王。▣真盛(1443-1495、円戒国師・慈摂大師)、天台宗真盛派開祖。▣天海(1536?-1643、慈眼大師)家康の参謀・比叡山再興。 ◆仏像・木像 ◈根本中堂に、秘仏の本尊「薬師如来」を安置している。 ◈山王院の「千手観音立像」(重文)は、平安時代作であり、比叡山最古とされている。手は40本あり後補、頭の化仏も補作、翻波式衣文。犬榧の財、彩色、像高51.2㎝。 ◈東塔の国宝殿に数多くの寺宝が安置されている。平安時代中期作の「薬師如来坐像」(重文)は、木造漆箔で、滋賀・蓮台寺の本尊だった。 平安時代前期の「千手観世音菩薩」(重文)は、木造彩色で唐風容貌、東塔西谷の山王院に伝えられていた。 平安時代前期、木造彩色の「維摩居士坐像」(重文)は、頭に結び紐を垂らした頭巾を被る。 ◈「五大明王」(重文)は、鎌倉時代作になる、無動寺谷伝来という。檜材寄木造、彩色、金切文様、玉眼。 ◈「不動明王二童子坐像(不動明王、制多伽童子、矜羯羅 [こんがら] 童子)」がある。不動明王は、天地眼、右手に剣、左手に羂索を持ち、岩上に立つ。 ◈「降三世明王(ごうざんぜみょうおう)立像」、「軍荼利明王(ぐんだりみょうおう)立像」、「大威徳明王坐像」、「金剛夜叉明王立像」がある。湛慶作とも、慶派仏師作ともいう。 ◈「胎内仏 如意輪観音像」(9㎝)は、西塔の椿堂に安置されている千手観世音菩薩像の胎内仏だった。朝鮮三国時代か白鳳時代(7世紀後半-8世紀初め)の作で、朝鮮伝来か日本で摸刻されたともいう。室町時代の文献には、聖徳太子の本尊であり、納入されたと記されていた。銅鋳造。 ◈「四天王立像」(重文)の「多聞天」、「広目天(増長天とも)」は、平安時代中期、延喜年間(901-923)作ともいう。西塔・釈迦堂伝来になる。木造彩色、4体の内2体は焼失した。 ◈「慈恵大師坐像」は、鎌倉時代中期、1265年作になる。木造彩色。 ◈現代、2016年-2027年の根本中堂の大改修に合わせ、堂内安置の「十二神将立像」などの仏像14体が初めて解体修理された。このうち8体の像内部から鎌倉時代後期、「元徳二年(1330年)-正慶元年(1332年)」と記された墨書が見つかり、僧侶「栄賢(えいけん)」、仏師「頼弁(らいべん)」などの名前も記されていた。 十二神将は、当初、頼弁が根本中堂の仏像を模して造立し、京都の元応寺に安置した。その後、延暦寺と関係深かった聖衆来迎寺(大津市) には、室町時代中期、1447年に像が延暦寺に遷されたとの記述がある。(同寺古文書)。元の仏像は焼失したとみられる。室町時代前期、1435年、室町時代後期、1499年にも根本中堂は焼失している。室町時代後期、1571年には、織田信長の焼討で全焼し、江戸時代に再建された。この時、仏像も焼失し、再造立されたと考えられてきた。今回の墨書の発見により、少なくとも9体の像が攻撃前に持ち出され、2度の災禍を免れたとみれている。なお、聖衆来迎寺には、栄賢・頼弁が造立に関わったとされる「日光・月光両菩薩立像」(重文)がある。 ◆根本中堂 「根本中堂(こんぽんちゅうどう)」(国宝)は、東塔の総本堂になる。両翼に廻廊(回廊)が繋がる。本堂は手前より外陣・中陣・内陣の3つに分かれている。内陣中央に秘仏の本尊・薬師如来が安置されている。 奈良時代、788年に、最澄(767/766-822)により建立された一乗止観院に始まる。九院十六院の第一になる。最澄は一乗止観院の時、東塔北谷虚空蔵尾の霊木より、一刀三礼の薬師像を刻んだという。薬師堂、文殊堂、経蔵の3つの小堂を建て安置した。 当初は、桧皮葺5間(5間3尺)の本堂の薬師堂の北に同じ造りの文殊堂、南に経堂が建てられた。平安時代前期、823年に根本中堂と名付けられた。根本一乗院、根本止観院、中堂ともいわれた。平安時代前期、882年-887年、智証は三堂を一棟(9間4面)に建て替えた。薬師堂には、最澄自刻の薬師仏が祀られた。 平安時代中期、935年に焼失し、938年に再建され、980年に良源により再興された。11間4面の大堂になり、経堂は大師堂として移された。廻廊が新設され、周囲を掘削し窪地状になる。中門が新造される。現在、中陣と外陣の間にある段差は、この時に縁側にあった外陣を堂内に組み込んだ改修の名残になる。 室町時代中期、1435年、室町時代後期、1499年にも焼失している。室町時代後期、1571年、織田信長による焼討により焼失する。その後、安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)に再建された。江戸時代前期、1631年の暴風雨により倒壊する。徳川家光の命により、1642年に再興され、現在の姿になる。この時、薬師仏が新たに安置され、文殊堂が小堂になり毘沙門の堂が新たに造られた。その後も、度々修理されている。現代、1955年に昭和の大改修、2016年-2030年(当初計画では2027年に終了予定)に大改修が行われた。なお、大改修に際して新たな事実が判明した。江戸時代の銅板葺替時の銅板からは、黒色塗装が見つかった。耐久性を高めるために黒く塗装されていたとみられている。外壁は塗膜痕などから軒回り・組物は橙色、それより下は深い赤色に塗装されていた。軒下には再建時の彩色、金箔なども施されていた。大改修に際して、これらが復元された。 現在の根本中堂は、焼討後、江戸時代前期、1642年に再建されている。一重入母屋造、総欅造、銅板葺瓦棒入(江戸時代後期、1798年までは栩[とち]葺)、桁行11間(37.57m)、梁間6間(23.63m)、軒高9.78m、棟高24.46m。中央3間が出入り口、桟唐戸を吊り、両側に格子状の蔀がある。軒廻り柱上に三手先斗栱、極彩色の雲竜牡丹などの蟇股、軒桁上の垂木は細かく平行に、丹塗りで木口は緑に彩色されている。縁は正面と側面前寄りのみ。ケヤキ造。 堂内中央に「伝教」の扁額が掲げられ、江戸時代の再建時に諸国大名から寄進された欅材の巨柱が立つ。外陣は2間あり床が張られ、組入天井、格天井。天台仏堂典型の内陣は外陣より3m低く造られ、石敷きの土間になっている。内陣へは階段があり、中は薄暗い。須弥壇の仏の高さと中陣・外陣の高さは同じになる。本尊は、中陣の参拝者と同じ高さにあることを意味している。中陣天井は、格天井で「百花の図」といわれる草花200種(菊、椿、桜、竜胆、南瓜など)が格狭間に極彩色で描かれている。全国の大名が供え物として描かせた。 内部の構造は創建時、時々の改修により変化している。現在は、内陣中央厨子内に秘仏の本尊の薬師如来と御前立、北(右)の文殊堂は小祠になり、その北に毘沙門壇がある。南の経蔵は良源の時に移され現在はない。「四大師(伝教、仁忠、慈覚、慈恵)像」が祀られている。 須弥壇前には、3つの燈籠、「不滅の法灯(消えずの御灯明 [みあかし] )」が並んで吊り下げられている。最澄が、薬師如来を安置し、傍らに灯したのを始まりにするという。以来、燈明の火が消えることはなかったという。最澄は「明らけく 後の仏のみ世までも 光つたえよ 法のともし火」と詠んだ。ただ、室町時代後期、1571年の織田信長による焼討の際に途絶えたが、分灯があった立石寺(山形)より採灯され移された。 根本中堂、内陣に護摩壇があり、毎日、薬師護摩が焚かれている。毎朝午前6時半より読経が行われる。 ◆回廊 回廊(廻廊)(重文)は、当初は平安時代中期、980年に新造された。 桁行折曲り41間(106.71m)、梁間2間(7.72m)、一重両下造(まやづくり)、正面前後軒唐破風、屋根栩葺(とちぶき、厚板羽重ね葺)になる。 回廊内には前庭が造られている。竹台の北を「筠篠(いんじょう)」と呼び、国内3700社の神が祀られている。南は「叢篠(そうじょう)」「篆篠(しゅうしょう)」といい、山王七社を祀る。二つの鎮壇塚には18神を祀る。また、最澄が唐の天台山香炉峰の神より贈られたという「檉の木(トウヒ)」が植えられている。また、安鎮家国法という密教秘法が修される際に、神に供える仏具、秘具が埋められている。 ◆大講堂 「大講堂(だいこうどう)」(重文)は、当初は平安時代前期、824年に初代座主・義真により建立された。僧の学問研鑽の根本道場であり、戒壇院の付属建物だった。平安時代中期、972年に7間4面に拡大された。鎌倉時代後期、1285年、9間4面の建物が新造された。室町時代後期、1499年に焼失している。現代、1956年にも焼失した。延暦寺で2番目の大きさを誇った。1963年に坂本・東照宮の本地堂(讃岐堂)を移築して再建されている。 単層、入母屋造、桁行7間、梁間6間、正面に3間向拝、桟唐戸、蔀戸、瓦棒付銅板葺になる。 内陣に、本尊・胎蔵界の「大日如来像」、右脇侍に「十一面観音菩薩」、左脇侍に「弥勒菩薩」を安置する。さらに、中国天台宗開祖・智顗、最澄、桓武天皇、厩戸王(うまやどのおう、聖徳太子)、叡山で修行した各派の祖師像(天台寺門宗・円珍、融通念仏宗・良仁、浄土宗・法然、臨済宗・栄西、浄土真宗・親鸞、曹洞宗・道元、日蓮宗・日蓮、時宗・一遍、天台真盛宗・真盛)の等身大木像が両脇壇に祀られている。 良源が始めた「法華大会広学堅義(りゅうぎ)」(5年に一度、5日間)、最澄による「天台会法華十講」などが論義法要が行われている。「涅槃会」「伝教大師御影供」などの法会も行われている。 ◆戒壇院 「戒壇院(かいだんいん、大乗戒壇院、一乗戒壇院、法華戒壇院)」(重文)は、天台宗僧侶の大乗菩薩戒受戒の根本道場になる。九院十六院の一つになる。平安時代前期、827年、義真が建立した。また、823年に嵯峨天皇の勅許により大乗戒を授ける戒壇として建てられたともいう。室町時代後期、1571年の織田信長の焼討により焼失したとみられる。現在の建物は、江戸時代前期、1678年に再建された。 方5間、一重、裳階付宝形造、杮葺、栩葺、正面は軒唐破風。内部は、四半敷、石造戒壇がある。 釈迦三尊の「釈迦牟尼仏(戒和上)」、文殊菩薩(羯魔師)」、弥勒菩薩(教授師)」を安置する。現代、1987年に「釈迦如来坐像」(1.4m)が新造された。ヒノキ材、寄木造。 座主を伝戒師として円頓授戒が行われている。年に約70人がいまも戒を受けている。 ◆鐘楼・鐘 「鐘楼」は、江戸時代前期、1642年の建立による。方1間、単層、入母屋造、檜皮葺だった。現代、1956年に焼失し、再建された。 「開運の鐘」は、現代、1956年に焼失し、その後再建された。梵鐘は焼失を免れ、いまは国宝殿に保管されている。当初は、平安時代前期、827年に光定が勅命により鋳造したという。比叡山に一大事があると、鐘が撞かれ、各山各谷より宗徒、公人、僧兵が集まったという。 伝承がある。室町時代後期、1571年9月12日未明、織田信長による焼討の際に、この鐘がしきりに鳴らされたという。撞いていたのは茄子婆さんという女性で、美しいが紫色の顔色をしていたという。もとは、東塔南谷本堂手西尊院の南光坊に出没したという。かつて御殿の上臈(じょうろ)という女官であり、人を殺め魔界に身を落とした。その後、改心し比叡山に住することを許されたという。 ◆星峯稲荷 「星峯稲荷」の総持坊の玄関上には、慈忍の姿を表すという一つ目一本足の怪物(一眼一足尊)が描かれている。慈忍は、幽霊になり修行僧の戒律を守らせ、行を激励しているという。 ◆前唐院 「前唐院(ぜんとういん/さきのとういん)」は大講堂の裏(北)にある。本尊は3世座主・慈覚大師(円仁)(794-864)の真影を安置する。円仁の禅房だったともいう。円仁が塔から持ち帰った経典、法具、仏画などを安置したともいう。平安時代前期、888年、円珍(814-891)が円仁の学積顕彰のため創建したともいう。また、平安時代中期、980年、良源(912-985)により、円仁が唐から持ち帰り根本経蔵に蔵していた顕教文献、法華総持院に蔵していた密教文献を前唐院に移したともいう。 唐から来日した僧、帰国した僧が住した。後に5世・智証大師(円珍)が西谷に「唐院(後唐院)」を建立したため、こちらは「前唐院」と呼ばれた。慈覚大師を偲ぶ華芳会が催される。 ◆瑞雲院 「瑞雲院(法華三昧道場)」は、大講堂の裏(北)にある。かつては、教光坊と呼ばれた。江戸時代前期、1684年に正教坊詮舜(1540-1600)の再興により瑞雲院と改称された。 近年、1973年に当院住職・岡野正道夫妻により再建された。法華経を論じる大講堂の政所になる。 ◆登天天満宮 「登天天満宮」は、已講坂の途中にある。平安時代の菅原道真(845-903)を祀る。道真の霊と13世座主・尊意(866/876-940)の伝説がある。 ある時、尊意の部屋に道真の霊が現れ、恨みを晴らして欲しいと頼む。だが、尊意が断ると、尊意が差し出したという柘榴(ざくろ)の実を食べ、口から火を吹き火だるまになった。尊意は神通力により焼けず、霊力に驚いた霊は庭の石を蹴り上げて天に戻ったという。 ◆萬拝堂 「萬拝堂」は、宝形造になる。近年に建立された。 仏、菩薩、天善神など三十番神を祀る。千日回峯行者が明け方に参拝する。 ◆大黒堂 法園峰の「大黒堂(だいこくどう、出世大黒天堂、政所、食堂)」は、平安時代に光定(779-858)が満願守護のために、最澄(767/766-822)自作の三面大黒天の神像を祀ったことに始まる。 正面の顔は大黒天、左に毘沙門天、右に弁財天の3つの顔を持つ。大黒天は、最澄が初めて比叡山に登り、山中での修行中に顕れた。寺の財政を守護することを約束したという。最澄は、一山の平安と庶民の財福を祈ったという。豊臣秀吉も開運と福徳を祈願したという。 室町時代後期、1571年の焼討により焼失する。江戸時代、寛永年中(1624-1643)に再建され、食堂、根本中堂御供所として使われた。 ◆文殊楼 虚空蔵尾の「文殊楼(文殊楼院、常坐三昧院、一行三昧院)」は、楼上に智慧の文殊菩薩を安置する。最澄(767/766-822)の四種三昧堂の一つになる。文殊楼の建つ地は、根本中堂と20mの高低差がある。文殊楼の石段最上段の高さと根本中堂屋根の高さは等しい。 平安時代前期、861年、円仁により、五台山の霊石5つを周囲に埋めて建立が始まる。866年、五台山の香木を胎内に納めた文殊菩薩像を安置したという。平安時代中期、966年に焼失し、969年に良源により中国五台山の文殊菩薩を勧請し、再興された。鎌倉時代後期、1229年にも焼失した。現在の建物は、江戸時代前期、1642年に再興された。 重層楼閣、入母屋造、重層和唐混合様式、銅板葺、一層の中央1間が吹き抜けになっている。 「世界平和の鐘」は、世界106カ国から寄せられたコインやメダルを銅合金により鋳造されたという。国連本部の世界平和の鐘を継承し、戦争の悲惨さ、核兵器廃絶、平和の尊さを訴えるために現代、2007年に寄贈された。 ◆法然堂 東谷の「法然堂」は、平安時代後期、鎌倉時代前期の僧・法然(1133-1212)が出家得度を行った旧地になる。 ◆蓮如堂 「蓮如堂」は、室町時代、本願寺8世・蓮如(1415-1499)が17歳から5年間この地で念仏修行を行った。比叡山修行時の蓮如像と本願寺8世時の2つの像が祀られている。 蓮如は、念仏修行の日々を竹の柱に筵壁の住居で、冬は蚊帳を身にまとい寒さを凌いだという。ある時、東江州の弥七という信者が堂を訪れ、麦粉(はったいこ)と緑茶を差し出すと、蓮如は、この頃こんな御馳走は食したことがないと喜んだという。以後、蓮如は「麦粉上人」と称された。後に弥七は、金ヶ森の道西と称し、蓮如の布教を助けたという。 ◆大書院・本坊 「大書院」、「本坊」は、近代、1916年に「煙草王」と呼ばれた近代の実業家・村井吉兵衛(1864-1926)が、東京都千代田区の山王台に建てた二階建の純和風建物の「山王荘」だった。第122代・明治天皇の女官だった後妻・山茶花の局薫子(かをこ)のために建てた。さらに、「関西建築界の父」といわれた建築家・武田五一(1872-1938)が欧風に設計した部分も加わる。1928年に現在地に移築された。 近代、1928年の第124代・昭和天皇の即位式・御大典に際し、前年に第26代・田中義一内閣(内閣官房)の勧めにより迎賓館として使うためだった。4月、鉄道省の臨時列車で運搬され、最寄り駅から比叡山山上まで延べ1万人の人力で運び上げられたという。8月に棟上げになった。 1階に「旭光の間」があり、二条城の黒書院様式を取り入れている。二階の「孔雀の間」は、桂離宮の意匠を取り入れた。「桐の間」は、薫子の部屋だった。樹齢4000年以上の屋久杉の一枚板を用いた板戸、8間の北山杉の軒桁も用いられている。車寄せ玄関がある。総ヒノキ造。 近代、1928年11月に、外国大使、政府高官らが比叡山を訪れ休憩したという。現在も皇室、高僧、勅使の宿坊、休憩所に使われている。 ◆阿弥陀堂 「阿弥陀堂」は、近代、1937年に建立された。念仏回向の道場になる。設計は安井楢次郎(京都府技手)による。日野・法界寺を模したという。軒廻りに蟇股。屋頂に青銅製の露盤宝珠(2.27m×3mがある)。単層、方5間、裳階付、四方に1間の庇付、宝形造、檜皮葺。 堂には、本尊「丈六阿弥陀像」を安置している。全国の檀信徒位牌が祀られている。 ◆法華総持院 「総持院(そうじいん、東塔院)」は、惣堂分であり九院十六院の一つになる。 平安時代前期、862年、円仁(794-864)により創建された。唐の長安青龍寺の鎖国道場を模したという。当初は、最澄(767/766-822)が企画した六所宝塔の近江宝塔院に当たる多宝塔が建てられていた。総持院は、平安時代中期、970年、鎌倉時代後期、1323年、室町時代中期、1435年にも焼失している。 東塔、灌頂堂、阿弥陀堂、寂光堂などが建ち、回廊で結ばれている。境内へは52段の石段が続いている。修行により悟り、成仏に向かう道という。 ◈「東塔」は、最澄(767/766-822)が日本の6カ所に建立を計画した宝塔院の総安鎮所になる。安国としての近江宝塔院だった。平安時代前期、821年に心柱が建てられた。円仁(794-864)が建立し、平安時代中期、941年の焼失後、良源が復興した。鎌倉時代後期、1323年にも三重塔が焼失した。室町時代中期、1435年にも焼失している。現代、1980年に「伝教大師出家得度千二百年度讃大法会」の記念に再建された。 内部に胎蔵界の大日如来、四分仏、正面柱に四菩薩、両面壁画に妙法蓮華経の四用品、裏面壁画に金剛界五仏を描く。上層に仏舎利、法華教千部を納めている。方5間、重層、葺杮葺、多宝塔。 ◈「阿弥陀堂」は、近代、1937年に建立された。念仏回向道場になる。 ◈「灌頂(かんじょう)堂」は、現代、1984年に建立された。灌頂は法を伝える儀式で、僧の頭に香水を灌(そそ)ぐ。 ◈「寂光堂」、回廊」、「楼門」などは1986年に建立される。 ◈「鐘楼」は、現代、1983年、坂本の讃仏堂より移築された。 ◆浄土院 「浄土院(じょうどいん、伝教大師御廟、法華清浄浄土院、極楽浄土院)」は、最澄自作の阿弥陀仏を安置したという。九院十六院の一つになる。平安時代前期、822年、最澄は東塔北谷八部尾・中道院で亡くなり、浄土院に葬られた。856年か858年より、円仁(794-864)は御廟とした。天台山竹林院風に営まれ、廟を守る僧は律僧と呼ばれた。室町時代後期、1571年に信長の焼討に遭い、江戸時代前期、1662年に再建された。 ◈「御廟(ごびょう)」は拝殿背後にあり、最澄が葬られている。江戸時代中期の建立と見られている。廟前に常香盤が置かれ、常に香りを放つ。一年に一度だけ、最澄の命日法要、長講会(6月4日)の際に廟の扉が開かれる。廟の脇に、沙羅双樹、菩提樹が植えられている。方3間、単層、宝形造、唐様。廟前に「向唐門」が建つ。 ◈「平唐門」は、近代、1921年に建立された。 ◈「拝殿」は、江戸時代中期建立と見られている。 ◈「阿弥陀堂」、「政所」などが建つ。 浄土院には、叡山苔と白砂の庭が造られている。境内には、沙羅双樹、菩提樹が植えられ、エイザンスミレ、ノリウツギが咲く。付近は、比叡山中でも湿気多く、寒さ厳しく雪深い。「論湿寒貧」といわれ、湿潤で寒い。「論」は僧間の争論、「貧」は清貧を意味する。 ◆浄土院・12年籠山 浄土院では現在も、12年の籠山の「侍真(じしん)制」が置かれている。開祖に仕えその直弟子になる。毎日、勤行、修法を欠かさずに行う。修行中は山を下りない。 12年間のうち、前半6年間は主に学問を、後半6年間は主に実践を積む。12年とは、たとえ鈍根の人でも熱心に行をすると、一定の効果があるとされたことによる。侍真僧は、最澄(767/766-822)の定めた3つの式文『山家学生式(さんげがくしょうしき)』(818-819)に示された年分度者への教育理念、山修山学による。 その起源は、中国五体山竹林寺にある。鎌倉時代、黒谷門流による円戒復興運動では、伝信和尚興円(1263-1317)が途絶していた12年籠山制を復活させた。さらに江戸時代の安楽律の妙立慈山(1637-1690)、その弟子・霊空光謙(1652-1699)が戒律復興を唱え、定めた「開山堂侍真条例」に基づく。 籠山行の希望者は願書を出し、一山会議で了承される。籠山に入るに当たり、好相行(こうそうぎょう)といわれる大乗戒を受ける。仏により直接受戒するという自誓受戒を行う。三千仏名経を開き、三千仏毎に五体投地(両膝、両肘、額を地に平伏する)、礼拝を一日3000回を不眠不休で繰り返し、仏を感得するまで無期限に続ける。その際に、仏に献香、樒の葉一枚を献ずる。未明より深夜まで、2回の食事と小用以外は座を離れない。仮眠は2-3時間の椅子で許される。好相の印可を受け、大乗戒壇院で授戒し、初めて籠山僧になる。 侍真僧(山籠比丘)の修行は、最澄の真影に侍り、御膳を供え、五体投地の礼拝を行う。さらに、『法華経』『金光明経』『仁王教』の読誦を行う。経典、仏教全般、政経文化なども修学する。徹底した境内、周辺の掃除励行により「掃除地獄」と呼ばれる。「比叡山三大地獄(三大行)」の一つになる。ほかに東塔・無動寺の「回峯地獄」、横川・元三大師堂の「看経(かんきん)地獄」がある。 侍真の行は午前3時半に出定(起床)、開拝殿戸、4時に朝課、5時に備御小食献供作法、大黒天法楽。午前5時半に小食、一汁一菜の食事。6時半に阿弥陀供一座・護国三部妙典・大般若経読誦。10時に献斎供養・献茶、10時半に斎食。午後4時に晩課、5時に閉拝殿戸、9時に入定(就床)になる。 現行の籠山制としては、待真制度の12年籠山行、近年取り入れられた千日回峯行の12年籠山制、一山住職に就くものに課せられた3年籠山行ーがある。 ◆山王院 「山王院(さんのういん、千手堂、後唐院、法華鎮護山王院)」は、法華総持寺の北にある。鎮守山王権現を勧請し山王院と呼ばれた。九院十六院の一つになる。 最澄(767/766-822)が平安時代、延暦年間(782-806)に創建したという。その後、円珍(814- 891)の座主時(868-891)の住坊になる。円珍が、唐より持ち帰った経典章疏などを所蔵した山王蔵がある。初期の三大経蔵の一つに数えられた。ほかに最澄の根本経蔵(一乗止観院)、円仁の真言蔵(総持院後の前唐院)がある。 円珍没後、その遺骨を納めた二体の真像のうち一体を安置したという。もう一体は、三井寺・唐院に納められた。 江戸時代前期、1706年に護心院義元を願主とした宝篋印塔が立てられた。 千手観音像(重文)を安置している。 ◆文化財 平安時代の「天台法華宗年分縁起」(国宝)は、最澄(767/766-822)の自筆文書をまとめた。そのうちに「山家学生式」が含まれる。平安時代の「光定戒牒」(国宝)は、三筆の一人・嵯峨天皇筆による。唐時代の「伝教大師入唐牒」(国宝)は、最澄入唐時の明州と台州の間の通行許可書になる。唐時代「六祖恵能伝」(国宝)は六祖大師慧能の伝記になる。唐時代の「伝教大師請来目録」(国宝)は、唐から持ち帰るために最澄が作成した目録をいう。平安時代の「羯磨金剛目録」(国宝)は最澄自筆の請来品目録などがある。 横川出土の平安時代後期、1031年の「金銅宝相華唐草文経箱」(国宝)は、近代、1923年に妙法堂北西隅より発掘された。唐草文様に金銀が施されている。銅鍛造、彫金、鍍金、鍍銀。藤原道長の娘で一条天皇中宮・上門東院彰子(じょうとうもんいんしょうし、988-1074)が書写した法華経を納めた経箱になる。ほかに、藤原時代(平安時代後期)の「宝相華文蒔絵経箱」(重文)。平安時代、宋時代の多数の経塚出土遺物(経筒、香炉、合子など)が発掘されている。 「七条刺納袈裟・刺納衣二領」(国宝)は、唐時代8世紀のもので、最澄入唐の際に荊渓により贈られた僧衣とされる。湛然料、麻、132×260cm。京都国立博物館寄託。 ◆栄西禅師修行の地 「栄西禅師修行の地」がある。鎌倉時代の日本臨済宗千光派の祖・栄西(1141-1215)は、備中の吉備津神社の社家に生まれた。14歳で比叡山で出家し、天台教学、基好に密教を学ぶ。 『興禅護国論』(1198)では、戒律の重要性、最澄が伝えた禅の復興を主張した。 ◆伝教大師童形像 伝教大師童形像が立つ伝教大師遺訓「我れ生まれてよりこのかた 口にそ言(荒々しい言葉)なく 手にち罰せず(ムチでうつこと) 今我か同法(道を同じくするもの)童子を打たずんば 我が大恩となさん 努力せよ 努力せよ」 ◆山家学正式 「山家学正式(天台法華宗年分学生式一首)」の碑がある。 「国の宝とは何物ぞ、宝とは道心なり。道心ある人を名づけて国宝と為す。故に古人言わく、径寸十枚、是れ国宝にあらず、一隅を照す、此れ則ち国宝なりと。古哲また云わく、能く言いて行うこと能わざるは国の師なり、能く行いて言うこと能わざるは国の用(ゆう)なり、能く行い能く言うは国の宝なり。三品(さんぼん)の内、唯言うこと能わず、行うこと能わざるを国の賊と為す。乃ち道心あるの仏子、西には菩薩と称し、東には君子と号す。悪事を己に向え、好事を他に与え、己を忘れて他を利するは、慈悲の極みなり。」 ◆大塔宮遺跡碑 「大塔宮遺跡碑」が立つ。鎌倉時代後期-建武の新政期の護良親王(1308-1335と)は、第96代・後醍醐天皇の皇子・尊雲法親王であり、大塔宮護良親王と呼ばれた。 6歳で尊雲法親王として、梶井門跡三千院に入る。鎌倉時代後期、 1325年に門主になる。1327年、1330年と2度、第116世・118世天台座主に就いた。1331年、後醍醐天皇の反幕府の元弘の変では、還俗し、比叡山の僧兵を統括して参戦した。建武の新政(1333-1336)では、征夷大将軍、兵部卿に任じられた。だが、後醍醐天皇と反目し、1334年、皇位簒奪の罪により失脚した。幽閉され、その後、足利直義により殺害された。冤罪だったといわれている。 ◆慈眼元大師天海大僧正住坊跡 「慈眼元大師天海大僧正住坊跡」は、東塔南谷にある。安土・桃山時代-江戸時代の僧・天海(1536-1644)は、この地の下の谷にあった本坊・南光坊に住した。73歳から4年間住んだという。その後、東麓慈眼寺に移った。 ◆宮沢賢治歌碑 「宮沢賢治歌碑」が立つ。比叡12首の冒頭に詠まれた「ねがはくは 妙法如来 正遍知 大師のみ旨 成らしめたまへ 」が刻まれている。現代、1957年に建立された。 童話作家で詩人の宮沢賢治(1896- 1933)は熱心な法華経信者だった。詩「雨ニモ負ケズ」は、法華経、常不軽菩薩の真理を表すという。「あらめの衣身にまとひ 城より城をへめぐりつ 上慢四衆の人ごとに 菩薩は禮をなしたまふ」と詠んだ。9月21日に賢治忌法要会が執り行われている。 ◆大乗戒壇 出家者は戒壇(かいだん)で授戒し、初めて正式な僧尼として認められる。 奈良時代、754年、唐から招かれた鑑真(688-763)は、東大寺に日本で初めて戒壇を築き、小乗戒により聖武天皇など430人に授戒を行なった。755年、東大寺に戒壇院を建立している。その後、戒壇は奈良・東大寺、筑紫・観世音寺、下野・薬師寺に設けられた。 最澄(767/766-822)は、比叡山に大乗戒壇を建立することを念願する。平安時代前期、818年、自ら東大寺戒壇で受戒した具足戒を破棄し、その代わりに比叡山年分度者には『山家学生式』を定めた。天台宗の年分度者は比叡山で大乗戒を受け菩薩僧になり、12年間山中修行することを義務づけた。この山修山学のため、「六条式」「八条式」、大乗戒壇独立を唱える「四条式」などを上奏した。だが、既存の南都寺院の猛反発により、最澄存命中に成就することはなかった。 822年、最澄没後7日目、官立寺院ではなかった延暦寺にも戒壇の勅許が下され、戒壇(大乗戒壇)が建立された。823年、最澄弟子の義真が伝戒師になり、初の受戒を行っている。827年には、戒壇院が創建された。 以後、比叡山でも大乗戒による受戒が行われ、正式な菩薩僧を輩出することになった。 ◆六処宝塔 平安時代前期、818年、最澄は『六所造宝塔願文』を著し、国家鎮護のために、各地に6つの塔(安鎮宝塔院)を建立することを表明した。各塔に法華経1000部を納めるとした。 六所宝塔は、比叡山に2カ所(中原・近江国比叡山東塔、国中・山城国比叡山西塔)、東方・上野国浄法寺、北方・下野国大慈寺、南方・豊前国宇佐弥勒寺、西方・筑前国竈門山寺の6寺院の計画だった。 ◆教団分裂 平安時代前期、822年、最澄の没後、延暦寺の初代座主に義真(修禪大師)が就く。2世には円澄(寂光大師)が就いた。このため、円澄と円修が互いに対立し、円修派は室生寺に去った。その後は3世・円仁(慈覚大師)、4世・安慧と円澄派が続く。円珍(智証大師、義真派)は排斥され、円珍と円仁の対立が始まる。 5世に就いた円珍は座主在位23年間に渡り、以後、50年間は円珍派(智証派)が続いた。19年間に及んだ18世・良源座主の逝去に伴い、弟子・円仁派(慈覚派)の尋禅が19世に就き、権門化(門閥)が始まる。 平安時代中期、981年、慣例の円仁派(慈覚派)に代わり、円珍派(智証派)の余慶が法性寺座主になった。円仁派(慈覚派)門徒は改補を奏請強訴した。円珍・円仁門徒間が不和になり確執が深まる。989年、20世天台座主に余慶が就く。だが、両派の対立が表面化し、わずか3カ月で辞した。(永祚宣命事件)。993年、21世の円仁派(慈覚派)、陽生の時、円珍派(智証派)門徒が赤山禅院を襲う。22世に良源門流(円仁派[慈覚派] )の暹賀(せんが)が就くと、比叡山では円仁派(慈覚派)門徒が円珍派(智証派)の寺院を相次いで襲った。このため、円珍派(智証派)門徒千人は、智証大師(円珍)の影像を担いで、天台別院・園城寺に逃れた。 以後、天台教団は、山門派(円仁派、慈覚派、延暦寺)と寺門派(円珍派、智証派、園城寺[三井寺] )に分裂した。その後も座主継承、園城寺での戒壇新設などをめぐり対立した。戦国時代末まで武力抗争が続いた。 ◆悪僧(僧兵) 平安時代末期より、僧の階級分化が起きた。上方は学生(がくしょう)、学侶、中方は堂衆、下僧は法師、法師原とも呼ばれた。僧兵、悪僧は、堂衆のみならず学生らも加わったとみられている。彼らは、荘園での労働、延暦寺の寺奴、また、武装化し警備などを行っていた。 その装束は、法衣に袈裟頭巾、腹巻、葛袴、足駄、左手に数珠、右手に長刀を持つ山法師姿だった。 良源(912-985)が座主の時、悪僧の活動も活発化する。これは、僧の間の格差拡大と、円仁派、円珍派の対立に武装化した悪僧が利用された側面もあった。 12世紀(1101-1200)前半、学生が徒党を組み京都などでの金品強奪、殺戮を行う。強訴では、僧侶の一部が、武士、童子、従僧、学生、堂衆などを使い、日吉社の神輿を京都まで担ぎ出し、朝廷に圧力をかけ、要求を突き付けた。その初例は、平安時代後期、1105年で、この時には日吉社、祇園社の神輿が使われた。 白河法皇(1053-1129)は、自分の意のままにならないもの(天下の三不如意)として、「賀茂川の水(鴨川の流れ)・双六の賽(の目)・山法師(比叡山の僧兵)」を挙げた。延暦寺の僧兵は奈良興福寺とともに怖れられ「南都北嶺」といわれた。 室町時代、かつて天台座主だった足利義教は弾圧を行う。安土・桃山時代、織田信長も焼討を行い、悪僧を鎮圧している。 なお、延暦寺の僧兵は「山法師」とも呼ばれた。園城寺(三井寺)の僧兵は、「三井寺法師」、「寺法師」、興福寺は「奈良法師」といわれ各々勢力を誇った。 ◆焼討 安土・桃山時代、1570年6月、織田信長は姉川の戦で北近江・浅井、越前国・朝倉の連合軍に勝利した。だが、三好方との野田城・福島城の戦いでは敗れ、また、連合軍は織田方の宇佐山城を落城させた。延暦寺は、浅井、朝倉方に味方している。 9月、信長が、坂本の両軍を攻めた志賀の陣では、連合軍は比叡山に逃れる。信長は延暦寺に両軍の引渡しを要求するが拒否される。膠着(こうちゃく)状態になり、12月、一度和睦になる。 翌1571年9月12日(旧暦)、信長は再び坂本へ侵攻する。坂本の町、日吉大社に火を放った。僧衆、神官、坂本の人々は、八王子山頂へ逃れ、立て籠もった者の多くが殺害された。社家50数人も行方不明になる。西塔の瑠璃堂以外の建物すべてに火がかけられた。僧、女子どもも3000人とも1000人ともいう首が斬られたという。ただ、東塔の根本中堂、大講堂のみが焼かれたともいう。 延暦寺と信長が対立したのは、信長が比叡山領を横領したからともいう。また、当時の比叡山の宗教的な堕落に起因しているともいう。近年の発掘で、延暦寺での焼討、大量殺戮については疑問も出されている。ただ、日吉社の焼討、八王子山での殺戮は否定されていない。焼討について、佐久間信盛、武井夕庵、明智光秀らが信長にとどまるよう諫言したともいう。羽柴秀吉は当初より焼討ちに批判的で、女子どもを密かに逃したともいう。武田信玄は信長を「天魔」と揶揄したという。 焼討後、延暦寺再興に尽力したのは、天海を初め、正覚院豪盛、南光坊祐能、施薬院全宗、観音寺詮舜、恵心院亮信らの僧だった。 現代、2021年9月、比叡山焼討450年の慰霊法要が阿弥陀堂で催された。敵味方を分けない「怨親平等」の仏教精神により、織田信長・明智光秀の子孫も初参列した。国法殿近くに立つ「平和の塔元亀兵乱殉難者鎮魂塚」に参拝した。 ◆安鎮家国法 延暦寺と石清水八幡宮の神宮寺・護国寺では、共に京の鬼門(東北)と裏鬼門(南西)にそれぞれ当たることから、天台宗でいう「安鎮家国法」といわれる祭祀を行った。境内の土中八方に仏具(輪宝、独鈷杵など)を埋めたとされている。両寺からその祭祀跡が見つかっている。 ◆護摩 根本中堂では薬師護摩が修される。また、不動護摩、比叡の大護摩(3月13日)が催される。護摩壇火炉は、仏の口であり、行者が口から発した邪気は一度仏内に入り、浄化され行者の臍に戻る。これを繰り返し、仏と行者は一体になる。また、焚かれる護摩木は乳木とも呼ばれ、心の在りどころ乳の間の長さに等しい。 ◆立石寺・不滅の法灯 延暦寺根本中堂の須弥壇前に3つの燈籠が吊られている。この「不滅の法灯(消えずの御灯明[みあかし] )」は、平安時代、延暦寺の開山以来一度も絶えることなく火を灯し続けているといわれている。ただ、室町時代の信長による比叡山焼討により一度失われた。その後、天台宗・宝珠山立石寺(りっしゃくじ/りゅうしゃくじ、山形市)より移された経緯がある。 立石寺は、平安時代前期、860年、第56代・清和天皇の勅願により、第三世座主・円仁(794-864)により開山された。その際に、すでに延暦寺の「不滅の法灯」が分灯されていた。立石寺は、室町時代後期、1521年の伊達氏と最上・寒河江氏らの戦乱により、最上勢の天童頼長らの手により焼失し、法灯は絶えた。1543年、沙門一相坊円海により立石寺が再興された際に、再び延暦寺より分灯されている。 だが、今度は延暦寺が、1571年の織田信長による焼討で焼失し灯が絶えてしまった。根本中堂再興に際して、分灯されていた立石寺法灯より採灯され、再び延暦寺に移されている。法灯は、二寺の間を往復して、1200年間燃え続けている。 ◆本山交衆制度 住職になるための3年の籠山修行があり、「本山交衆(きょうしゅう)制度」といわれている。 百日回峰峰行の満行者より、一山の先達会議で推挙された者は、回峰行挑む。玉泉流は東塔・無動寺回峰、石泉流は西塔・正教坊回峰、恵光坊流は横川飯室回峰の3つがある。 ◆廟・墓 浄土院東に隣接して香炉岳に、最澄弟子・光定(こうじょう、779-858)を祀る「別当大師廟」がある。光定は、伊予に生まれ、最澄の弟子になり、義真に摩訶止観を学ぶ。空海により密教の灌頂を受ける。最澄悲願の大乗戒壇設立の勅許を受け尽力した。朝廷に働き、天台僧の国講師、国読師への任用許可も得た。 東塔東谷に覚運の廟がある。八角形石幢卒塔婆が立つ。 ◆最澄ゆかりの遺跡 坂本には最澄ゆかりの遺跡がある。 日吉大社の八王子山山中に、 最澄の父・三津首百枝が男児(最澄)の出生を祈願したという神宮禅寺(神宮寺)の遺跡がある。最澄が生誕した地といわれる生源寺には、最澄の産湯の井戸が残されている。日吉大社参道に、最澄の胞衣塚と伝えられる祠が祀られている。 最澄が出家し、行表に師事した国分寺址(大津市石山、晴嵐小学校)がある。 女人禁制の比叡山で、仏誕日(4月8日)には入山、供華が許されていた。最澄の母・藤子は最澄に会うために山を登り、浄刹結界を越えたという。母子が対面したという花摘堂跡(女人堂跡とも)が延暦寺に至る本坂(表坂)の山中にあり、藤子を祀る。「三宮(そうのみや)」とも呼ばれた。円珍の悲母が訪れたともいう。 生源寺(大津市)近くに、最澄の母を祀った市殿神社、父を祀った百枝社がある。 ◆地蔵 一隅を照らす会館前にある「要(かなめ)の地蔵」は、かつて本坂、花摘堂近くの「要の宿(かなめのやどり)」にあったものを遷した。宿は「和労堂(わろうどう)」といわれ、登山道にある休憩所のことだった。 この地からは琵琶湖を遠望でき、湖は扇に、唐崎の松が扇の要にたとえられたことから名づけられた。慈円に「唐崎松は扇のかなめにて漕ぎゆく舟は墨絵なりけり」がある。本坂にはかつて5つの和労堂があったという。 ◆菊輪宝 比叡山の寺紋は、十六葉の菊に法輪が描かれた「菊輪宝」になる。かつては、「十六葉の菊紋」だった。後鳥羽上皇(第82代、1180-1239)の頃、京都での御即位灌頂の際に、閼伽桶に野菊を挿していたことから皇室で使われるようになったという。 また、「かすがい山」という寺紋もある。 ◆元亀兵乱殉教者鎮魂塚 東塔入口に「元亀兵乱殉教者鎮魂塚」が立つ。室町時代後期、1571年の織田信長による比叡山焼討(元亀兵火、元亀の乱、元亀の法難)の犠牲者の塚になる。その数は、1000人-3000人ともいう。 ◆文学 比叡山を題材にしたものは数多い。比叡山が記されたものの初例は奈良時代の漢詩集、麻田連陽春『懐風藻』に、「藤江守、稗叡山先考(武智麻呂)の旧禅処の柳樹を詠ずるの作に和す」とある。 ◈平安時代末期『今昔物語』、内大臣中山忠親『山槐記』、鎌倉時代『宇治拾遺物語』『平治物語』『平家物語』、宴曲「山寺」、謡曲「大江山」「兼平」「三井寺」。 ◈「山たかみ見つつわがこしさくら花風は心にまかすべらなり」は平安時代、紀貫之。「麓なる志賀の里にやながむらむ我山のはの春のあけぼの」、鎌倉時代の藤原定家。「おほけなく うき世の民に おほふかな我が立つ杣に 墨染めの袖」、慈円(『新古今和歌集』) ◈夏目漱石『虞美人草』では、登場人物の甲野と宗近が掛け合いながら比叡山に登る様が描かれている。近代、1907年、漱石は実際に八瀬より比叡山に登っている。 ◈宮沢賢治は、近代、1921年に比叡山に登り、「ねがはくは妙法如来正徧知大師のみ旨成らしめたまへ」と詠んだ。境内にその歌碑が立てられている。 ◈高浜虚子『風流懺法』、谷崎潤一郎『少将滋幹の母』、若山牧水『比叡と熊野』、荻原井泉水『京洛小品』などがある。東塔・阿弥陀堂前に吉井勇の歌碑「雷すでに起こらずなりぬ秋ふかく大比叡の山しづまりたまへ」がある。横川には高浜虚子の句碑がある。 ◆七不思議 比叡山七不思議といわれる怪異伝承がある。1.「一眼一足法師」とは、慈忍が没後化身したもので、魔道に身を落とし、修行僧の怠慢を鉦を鳴らして諌めた。夜、これを眼にした行者は、行を怠ったとして山を降りなければならない。中国天台山の山しょう(山そう)という妖怪に起源があるという。総持坊門前に画像が掛けられている。2.「茄子婆」は、茄子のような紫の顔色をした老婆で、一大事が起こると鐘を鳴らして知らせた。3.無動寺谷の玉泉坊には、僧の化身した妖怪が出た。4.横川には、良源により封じ込められた大蛇がいた。5.西塔の「一文字狸」とは、僧が彫刻した千体の狸像が化け、眉がすべて一文字だったという。6.お盆の頃、靄船(もやぶね)が表坂に出て、靄の中を坂本から上るという。また、多くの亡者が登ってくるという。7.淀殿が横川に建立した観音堂で、六道で成仏できなかった亡者が六道踊りをして賑わったという。 ◆三大魔所・四魔所 比叡山山中には、「三大魔所・四魔所」と恐れられている場所がある。 「三大魔所」の一つ、東塔東谷の天梯山(飛来峰)にある天梯権現社(てんだいごんげんしゃ、天梯権現祠)の本地は虚空蔵菩薩とされている。ほかに、横川・元三大師御廟、飯室谷・慈忍和尚霊廟の3つをいう。また、東塔・狩籠丘(かりごめのおか)も加え「四魔所」ともいう。 狩籠の丘は、西塔近く、奥比叡ドライブウェイ沿いにある。最澄が都の南東で暴れていた魔物を、正三角形で囲った岩の中心に封じ込めたという。 東塔付近にある天梯権現社は、修行僧の邪魔をする、次郎坊という天狗を封じるために逆に祀ったという。かつては、拝殿・社殿があり、織田信長の焼き打後は祠のみが建つ。 ◆已講坂 「已講坂(いこうざか)」は、鐘楼からの下り坂をいう。職位の已講が、4年に一度行われる法華大会で講師を務めるために、この坂を登って大講堂に向かうため名付けられた。 ◆弁慶水 「弁慶水」は、山王院近くに湧水し、いまも東塔の水源になっている。平安時代末期の僧衆・武蔵坊弁慶(?-1189)は、かつて西塔に住み、千日、この水を汲んで千手堂(山王院)に参籠した。また、勇力を大士に祈り、水で浴身したという。 最澄(767/766-822)が論敵・南都の法相宗の僧・徳一(760?-835?)を伴い山に登った。水がなく修道の助けがないとして、独股杵(とっこしょ)により地を穿ち湧水し、以後、「独股水」と呼ばれたという。 また、平安時代の寛平法皇(第59代・宇多天皇、867-931)が、水を汲み勅して、「千手水」と号したという。平安時代末期の武将・平相国清盛(1118-1181)が、熱病にかかり、この水で浴したという。 弁慶水から、山王院を経て京都・修学院へ続く雲母坂が通じている。 ◆茶 滋賀と茶は関わりがある。 平安時代前期、815年、第52代・嵯峨天皇は唐崎行幸の折に、志賀里の崇福寺、梵釈寺に立ち寄り、永忠が煎茶(団茶、餅茶)を点てたとある。これが、飲茶の文献初出になる。また、この後、天皇の命により、畿内、近江、丹波、播摩などで茶を栽培し、毎年、献じたという。(『日本後記』)。 805年、唐より帰国した最澄ゆかりの、比叡山東麓の日吉茶園の伝承も残る。最澄の弟子・円仁は、遣唐使として渡り、唐より茶葉(蒙頂茶)を持ち帰っている。 ◆湯葉 延暦寺が湯葉の発祥の地ともいわれている。最澄が製法を持ち帰ったという。 「畑の肉」といわれる湯葉は8-9世紀、唐の時代に生まれた。豆乳を過熱した際に、表面にできる膜を竹串などで掬い上げて作る。 日本に伝えられたのは、平安時代とも、奈良時代ともいう。留学僧が帰国する際に、豆腐、湯葉の製法を持ち帰ったもので、その後、京都の寺で作られ始めたという。日光、身延山にも伝えられ、いまも名産地になっている。 ◆自然 比叡山には1700haの森がある。室町時代の比叡山焼討以前は、ブナ、モミなどの原生林が広がっていた。その後、スギ、ヒノキの人工林の森(植生林相)に変わる。特にスギは、樹齢600年を超える巨木もあり、堂宇の建材として、寺の資金源として僧の手により積極的に植林された。各坂、谷にも植えられている。現在では、森の8割を植林地が占めている。比叡山での植林事業は、吉野御料林での先例になった。 現在、比叡山でブナの自然林が残されているのは、横川の北端にある「御廟(みみょう)の森」など一部に限られている。近年では天然林に戻すために、植林地の伐採も試みられている。近年、比叡山全体でナラ枯れの被害が目立つようになってきた。 境内根本中堂前にシダレカツラがある。かつて根本中堂前に、テイノキ(トウヒ)が植えられていた。最澄が天台山香炉峯より持ち帰ったものとされた。近代、1918年に暴風雨により倒木する。樹高12.4m、幹周り1.5mあった。 東塔鐘楼、根本中堂にボダイジュがある。平安時代後期、1168年、栄西は中国・天台山より持ち帰り比叡山に植えたという。 ◆除夜の鐘・初詣 除夜の鐘(12月31日)は、21 :30より、万拝堂で整理券配布が配布される。23 :45より、幸先矢(こうせんや)を購入した者5人1組で撞く。 22 :00-23:00に、根本中堂で法話と修正会がある。23:00頃より追儺式、22:00-23:30に、国宝殿夜間特別公開がある。 初詣者の額に僧侶により牛王印が押される。または、幸先矢に付いている絵馬を額に当て、絵馬に朱印を押してもらう。 ◆年間行事 修正会(12月31日-1月3日、根本中堂)、寒行の集い(1月中旬-2月中旬、延暦寺会館)、開宗記念法要(1月26日、大講堂)、節分会(2月3日、根本中堂)、比叡の大護摩(3月13日、峰道レストラン前)、春季彼岸会(3月17日-23日、阿弥陀堂)、御修法(4月4日-11日、根本中堂)、花まつり(4月8日、生源寺)、山家会(4月20日-21日、大講堂)、上宮太子講式(4月22日、大講堂)、さくら祭「萌桜会」 (4月下旬-5月上旬、西塔)、春季特別講座(4月下旬-5月中旬 延暦寺会館)、浴餅供(5月、大黒堂)、慈覚大師御影供(5月14日、大講堂)、桓武天皇講(5月17日、大講堂)、山王礼拝講(5月26日)、横川観音講(5月下旬、横川中堂)、結縁潅頂(6月、潅頂堂)、伝教大師御影供(6月3日、大講堂)、長講会(6月4日、浄土院)、如法写経会(7月初旬)、世界宗教者平和の祈りの集い(8月4日、一隅会館前広場)、夜間特別拝観(8月中旬、東塔地域)、盂蘭盆会(8月中旬、阿弥陀堂)、伝教大師誕生会(8月17日-18日、生源寺)、戸津説法(8月21日-25日、東南寺)、千日回峰行者特別祈祷(9月上旬、横川中堂)、秋季彼岸会(9月20日-26日、阿弥陀堂)、五年一会・法華大会広学堅義(10月1日-6日、大講堂)、天台会 (10月23日-24日、大講堂)、円頓大戒授会(10月下旬)、もみじ祭「紅楓会」 (11月、横川地域、天台大師御影供(11月24日、大講堂)、天台宗一斉托鉢 坂本他全国(12月1日) 、鬼追い式・除夜の鐘(12月31日、根本中堂周辺)。 *大部分の建物内の撮影は禁止。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *東塔・延暦寺の全体の概略についてもこのページで紹介しています。西塔、横川、無動寺谷、飯室不動堂などは個別に案内しています。 *最澄の生誕年について、延暦寺は『叡山大師伝』により767年説、学会は『国府牒・度牒・戒牒』により766年説を採用しています。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『比叡山諸堂史の研究』、『闘いと祈りの聖域 比叡山史』、『歴史文化ライブラリー53 比叡山延暦寺』、『旧版 古寺巡礼京都 26 延暦寺』、『古寺巡礼京都 12 延暦寺』、『京都「癒しの道」案内』、『京都・宗祖の旅 最澄』、『京都・宗祖の旅 空海』、『京都・宗祖の旅 栄西』、『京都・宗祖の旅 法然』、『京都・宗祖の旅 親鸞』、『京都・宗祖の旅 日蓮』、『京都・宗祖の旅 道元』、『比叡山を歩く』、『比叡山 その宗教と歴史』、『比叡山』延暦寺、『比叡山と天台の心』、『比叡山寺』、『比叡山延暦寺』『比叡山仏教の研究』、『京都発見 9 比叡山と本願寺』、『僧兵=祈りと暴力の力』、『歴代天皇125代総覧』、『京都古社寺辞典』、『社寺』、『街道をゆく 16 叡山の諸道』、『足利義満と京都』、『京都の地名検証 3』、『千日回峰行』、『回峰行のこころ わが道心』、『北嶺のひと 比叡山・千回峰行者 内海俊照』、『二千日回峰行 大阿闍梨酒井雄哉の世界』、『比叡山1000年の道を歩く』、『比叡山歴史の散歩道』、『比叡山延暦寺一二〇〇年』、『古社名刹巡礼の旅 比叡の山 滋賀 日吉大社 延暦寺』、『霊峰 比叡』、『日本の古寺大巡礼』、『歴史のなかの宗教 日本の寺院』、『近江神宮 天智天皇と大津京』、『日本の仏教を築いた名僧たち』、『日本の宗教』、『京都・世界遺産手帳 延暦寺』、『京都はじまり物語』、『京都で日本美術をみる』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京都の明治文学』、『日本の名僧』、『事典 日本の名僧』、『劇画 比叡山千日回峰』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊京都を歩く 比叡山』、「朝日新聞 2025年4月2日付」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|