|

|

|

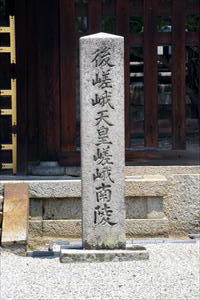

| 後嵯峨天皇 嵯峨南陵 (京都市右京区) Imperial mausoleu of Emperor Gosaga |

|

| 後嵯峨天皇 嵯峨南陵 | 後嵯峨天皇 嵯峨南陵 |

|

|

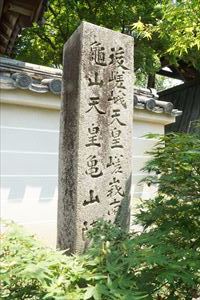

「後嵯峨天皇 嵯峨南陵 亀山天皇 亀山陵」の石標      後嵯峨天皇 嵯峨南陵  「後嵯峨天皇 嵯峨南陵」の石標  方形堂(法華堂) 方形堂(法華堂)   |

天龍寺芒ノ馬場町(てんりゅうじ-すすきのばば-ちょう)の天龍寺境内北に、嵯峨南陵(さがの-みなみ-の-みささぎ)はある。鎌倉時代の第88代・後嵯峨天皇(ごさが-てんのう)が葬られている。 方形堂(法華堂)の西に隣接して、皇子の第90代・亀山天皇陵がある。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1272年、旧2月17日(新3月17日)、後嵯峨天皇は亀山殿の別院・薬草院(やくそういん、寿量院とも)で亡くなった。旧2月19日、遺詔により亀山殿の後山で火葬にされる。薬草院で火葬されたともいう。旧2月20日、遺骨は、亀山殿の別院・浄金剛院(じょうこんごういん)の法華堂に仮安置された。(『親長卿記』) 1273年、旧6月21日、新たに法華堂が建てられ、遺骨は安置された。 南北朝時代、1339年以降、足利尊氏の暦応資聖禅寺(天龍寺)の創建に伴い、陵の所在地は不明になる。 江戸時代、1862年-1863年、文久の修陵では、天龍寺の北付近、塔頭・雲居庵(うんきょあん)の西付近の現在地を、後嵯峨天皇陵・亀山天皇陵(浄金剛院の法華堂跡地)として修陵された。当初は浄金剛院法華堂と呼ばれる。 1865年、修陵が終わる。 近代、1906年、陵名は嵯峨陵に改められた。 1912年、陵名は嵯峨南陵に改められた。 ◆後嵯峨天皇 鎌倉時代前期-中期の第88代・後嵯峨天皇(ごさが-てんのう、1220-1272)。男性。邦仁(くにひと)、法名は素覚。京都の生まれ。父・第83代・土御門天皇、母・土御門通宗の娘・贈皇太后・源通子(つうし)の第2皇子。1221年、母を亡くし、朝廷と幕府の内戦である承久の乱で、父・土御門上皇は四国に移された。以後、外家・源通方に養われ、没後は祖母・承明門院源在子に土御門第で養育された。1242年、12歳の第87代・四条天皇は急逝する。九条道家は、第84代・順徳天皇皇子・忠成(ただなり)親王を擁立しようとした。幕府は承久の乱に挙兵したとして拒む。邦仁親王は北条泰時(ほうじょう-やすとき)に擁立され、幕府の意向で即位した。1246年、在位4年で第2皇子・久仁(ひさひと)親王(第89代・後深草天皇)に譲位する。幕府の朝廷に対する干渉により、1252年、第2皇子・宗尊(むねたか)親王を、最初の宮将軍(6代将軍)として鎌倉に下した。1259年、第3皇子・恒仁(つねひと)親王(第90代・亀山天皇)が即位し、後嵯峨上皇は院政を続ける。1268年、出家し素覚と称した。後嵯峨法皇は死に先だち、死後の治天の君(天皇家の惣領)の決定も幕府に委ねた。 譲位後は天龍寺の地に離宮亀山殿、嵯峨殿を築き、後深草天皇、亀山天皇に対して27年間の院政を敷いた。兄・後深草天皇よりも弟・亀山天皇を愛したため、後深草天皇の皇子・熙仁(ひろひと)親王を差置いて、亀山天皇皇子・世仁(よひと)親王(後宇多天皇)を皇太子に立てた。このため、没後、後深草天皇系(持明院統)と亀山天皇系(大覚寺統)の対立、両統迭立(てつりつ)激化の一因になった。高野、熊野を詣で、経論を書写供養した。和歌に優れ、藤原基家、藤原為家らに『続古今和歌集』を撰ばせた。『続後撰集』などに歌が収められている。京都で没した。53歳。 火葬所(右京区)があり、陵墓は嵯峨南陵(右京区)になる。 ◆陵墓 方形堂(法華堂)がある。南面している。宝形造、檜皮葺。西に亀山天皇陵がある。 鎌倉時代、1272年旧2月17日(新3月17日)、後嵯峨天皇は亀山殿の別院・薬草院(やくそういん、寿量院とも)で亡くなった。旧2月19日、遺詔により亀山殿の後山で火葬にされる。薬草院で火葬されたともいう。旧2月20日、遺骨は、銀壺に納められ、白絹に包み、亀山殿の別院・浄金剛院(じょうこんごういん)の法華堂に仮安置された。(『親長卿記』)。皇后・藤原姞子(きつし、大宮院)が新たに法華堂を建て、1273年旧6月21日に、遺骨は遷され安置された。仏教建築の御堂、塔などを建立しており、地下に埋葬した堂塔式陵墓になる。浄金剛院の法華堂はその後、荒廃する。後に、亀山天皇の遺骨を納めた法華堂も建てられた。南北朝時代、1339年以降、足利尊氏の暦応資聖禅寺(天龍寺)の創建に伴い、陵の所在地は不明になる。 江戸時代後期、1862年-1863年、文久の修陵では、天龍寺の北付近、塔頭・雲居庵(うんきょあん)の西付近の現在地を、後嵯峨天皇陵・亀山天皇陵(浄金剛院の法華堂跡地)として修陵された。1865年、修陵が終わる。『文久山陵図』(1867)では、「荒無」図に舎利殿、経殿が並立してある。後嵯峨天皇陵(右)の方が大きい。修陵後の「成功」図では、現在の後嵯峨天皇陵(右)、亀山天皇陵(左)が同じ大きさで描かれている。築地塀が新たに築かれ、門も付けられている。鳥居は建てられていない。この時、天皇への報恩として、東本願寺が亀山天皇陵も含めて経費を寄進している。当初は浄金剛院法華堂と呼ばれる。近代、1906年に陵名は嵯峨陵に改められた。1912年に嵯峨南陵に改められた。 83 土御門天皇 (在位:1198-1210)→84 順徳天皇 (在位:1210-1221) →85 仲恭天皇 (在位:1221-1221) →86 後堀河天皇 (在位:1221-1232) →87 四条天皇(在位:1232-1242)→88 後嵯峨天皇(在位:1242-1246)→89 後深草天皇(持明院統)(在位:1246-1259)→90 亀山天皇(大覚寺統)(在位:1259-1274)→91 後宇多天皇(大覚寺統)(在位:1274-1287) *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『検証 天皇陵』、『天皇陵 謎解き完全ガイド』、『歴代天皇125代総覧』、『古代史研究の最前線 天皇陵』、『歴代天皇年号事典』、『京都市の地名』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|