|

|

|

| * | |

| 冷泉家 (京都市上京区) Reizei Family |

|

| 冷泉家 | 冷泉家 |

|

|

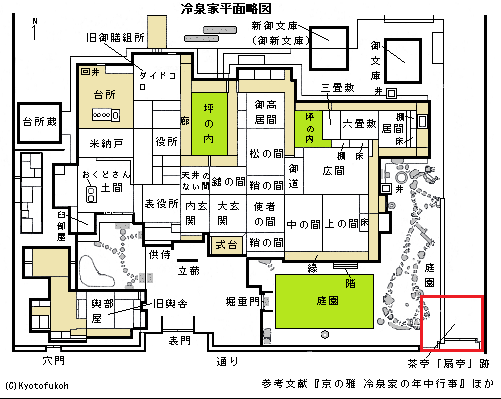

表門    表門の留瓦、阿吽の亀像瓦、北の方角の守護神・玄武神という。四神相応神の一つ。梁上にも木彫りの亀が北向きに置かれている。  吽の亀像瓦    従者が待つ供侍(ともまち)の腰掛、立蔀(たてじとみ)(右端)、さらに右手に大玄関がある。  同志社大学の一角に取り囲まれる形で冷泉家は残されている。   上御霊神社夏祭り(5月18日) |

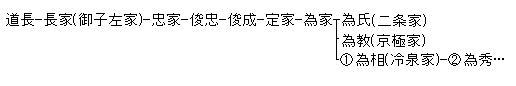

京都御苑の北、今出川通りに面して、「歌の家」、「和歌の宗家」といわれる冷泉家(れいぜい-け)は残されている。「歌聖」とされた藤原俊成、定家の父子は遠祖に当たる。 かつての北小路(今出川小路)の北にあった。公家137家のうち、現在もなお家業を続けているのは冷泉家ほか数家のみという。冷泉家創家以来800年、現在地に移り400年の歴史を刻む。近世公家の最古、唯一の公家住宅(公卿屋敷)の遺構になっている。 現在は、財団法人・冷泉家時雨文庫により管理されている。 ◆歴史年表 平安時代、1005年、藤原道長(966-1027)の子、後の御子左家(みこひだり)の祖・長家(ながいえ、1005-1064)が生まれる。 1183年、藤原俊成(1114-1204)が『千載和歌集』の撰者になる。 鎌倉時代、1187年、俊成が撰者として『千載和歌集』を天皇に奏覧した。 1201年、藤原定家(1162-1241)が『新古今和歌集』の撰者になる。 1205年、定家が撰者として『新古今和歌集』を天皇に奏覧した。 1222年、為家と宇都宮頼綱娘の間に御子左家嫡流、二条家の祖・為氏(ためうじ、1222-1286)が生まれる。 1227年、御子左家の次男、京極家の祖・為教(ためのり、1227-1279)が生まれる。 1232年、定家が『新勅撰和歌集』の撰者になる。 1248年/1251年、為家が『続後撰和歌集』の撰者になる。 1251年、為家が撰者として『続後撰和歌集』を天皇に奏覧した。 1259年/1265年、為家が『続古今和歌集』の撰者のひとりになる。 1263年、為家と側室・阿仏尼(あぶつに)の間に冷泉家の祖・為相(ためすけ、1263-1328)が生まれる。 1265年、為家は為相に定家筆三代を譲る。以後、和歌の書籍、文書、『明月記』などを譲る。 1269年、異母兄弟の正妻の子・為氏と為相との家領相続争いになる。(『十六夜(いざよい)日記』) 1275年、為家が亡くなる。遺領細川荘の相続を巡り、異母兄・嫡男・二条為氏と争う。 1279年、阿仏尼が子・為相のために、典籍、荘園の分与に関して幕府に訴え鎌倉に下る。 1283年/1280年、この頃、為相家は冷泉家を名乗る。 1313年、為相側が所領問題訴訟に勝利した。 1345年、2代・為秀(ためひで、? - 1372)は寄人として『風雅和歌集』撰者に関わる。 室町時代、5代・為富(1425-1497)は第103代・後土御門天皇の勅勘を蒙る。 1491年、6代・為広(ためひろ、1450-1526)は、戦乱続く京都を逃れ、越後、その後は能登、駿河に下向した。 天文年間(1532-1553)、7代・為和(ためかず、1486-1549)は、駿河・今川氏との関係を深めた。 安土・桃山時代、1585年、9代・為満(ためみつ、1559-1619)は第106代・正親町天皇の勅勘(お咎め)を蒙り、大坂に下る。 1592年、為満は豊臣秀吉の所望により『公忠朝巨集』一帖を進献上する。 1600年、為満は徳川家康の取り成しにより勅勘を解かれた。 江戸時代、1606年/1600年頃、豊臣秀吉は御所周辺に公家町を再編した。9代・為満は現在の屋敷地を贈られ、冷泉家の屋敷を創建している。 1614年、徳川家康は、五山僧を召し出し、南禅寺で冷泉家伝来の『明月記』を書写させる。 1626年、10代・為頼(1592-1627)は第108代・後水尾天皇の二条城行幸に供奏し、歌会講師を務めた。 1628年頃、典籍の散逸を防ぐため、御文庫は京都所司代により封印され、その管理下に置かれた。 1685年、第112代・霊元天皇は、御文庫の典籍を宮中に運び、書写させる。 1721年、13代・為綱(1664-1722)の時、御文庫の封印が解かれ、冷泉家預かりになる。 1734年、14代・為久(ためひさ1686-1741)は武家伝奏に任じられる。以後、江戸に下向し、幕府要人、大名などの入門が相次ぐ。 1767年、冷泉家中興の祖の15代・為村(ためむら、1712-1774)は、御新文庫を建立し、典籍を整理する。冷泉家は隆盛になる。 1788年、天明の大火により、御所も焼失し、冷泉家住宅も全焼した。御文庫、御新文庫、土蔵は類焼を免れる。 1790年、16代・為泰(1735-1816)が現在の住宅を再建する。 近代、1869年、東京奠都後、多くの公家は東京に移り、公家屋敷は破却された。20代・為理(ためただ、1824-1885)は、留守居役として京都に留まる。 1917年、今出川通の市電軌道敷設にともなう拡張により、屋敷地が北東へ10mほど移る。庭が削られ、屋敷も一部改修になる。 1940年、22代・為糸(ためつぎ、1881-1946)は、「定家卿遺墨展」で典籍を初公開する。23代・為臣(ためおみ、1911-1944)は、『藤原定家全歌集』を出版した。 現代、1980年、24代・為任(ためとう、1914-1986)は御文庫蔵書を初公開する。学術調査が始まる。 1981年、為任は財団法人・冷泉家時雨文庫を設立した。 1982年、冷泉家は、最古の公家住宅として土地を含めて国の重要文化財に指定された。 1983年、俊成、定家自筆典籍3件が国宝に指定される。 1989年-2017年、古文書写真版複製本(影印本)「冷泉家時雨亭叢書」が完結した。 1992年-2017年、『冷泉家時雨叢書』100巻が刊行された。 1994年-2000年、25代・為人(ためひと、1944-)により冷泉家の解体復元修理が行われる。 2011年、冷泉家時雨文庫は公益財団法人になる。 2020年より、新蔵「北の大蔵」の建設が始まる。 2025年、6月5日、「北の大蔵」の竣工式が行われる。 2023年、3月、26代・渚(なぎさ)に決定した。 ◆藤原 定家 平安時代後期-鎌倉時代中期の公卿・歌人・古典学者・藤原 定家(ふじわら-の-ていか/さだいえ、1162-1241)。男性。初名は光季、季光、京極黄門、京極中納言、法名は明静(みょうじょう) 。父・歌人・藤原俊成、母・藤原親忠の娘(美福門院加賀)の次男。1178年頃、賀茂別雷社の歌合に出詠した。1180年/1179年、内昇殿が認められる。この頃、漢文日記『明月記』を記し始めた。1181年、親しく仕えていた第80代・高倉天皇が亡くなる。1183年、父が後白河上皇(第77代)の命により編纂した『千載和歌集』を手伝う。1185年、殿上での闘乱事件により除籍される。父のとりなしにより、1186年、摂政・九条兼実に仕えた。1200年、百首歌を企画し、後鳥羽上皇(第82代)に見出される。1201年より、和歌所の寄人に選ばれ、『新古今和歌集』の編纂に加わる。1202年、中将、1211年、公卿になる。1220年、内裏二首御会での作が、後鳥羽院の逆鱗に触れ閉門を命じられた。1232年、権中納言に昇る。第86代・後堀河天皇の勅により『新勅撰和歌集』を単独で編じた。1233年、病を得て出家する。晩年、古典研究に没頭する。日記『明月記』(1180-1235)、和歌自選集『拾遺愚草』、歌論『近代秀歌』、『源氏物語奥入』 、物語『松浦宮物語 』など多数。80歳。 正二位権中納言。鎌倉時代初期の歌壇の中心になる。最上の歌体とされる「有心(うしん)体」を提唱し、新古今調を大成した。九条良経、慈円、女房大輔、徳大寺家、西行などと交流した。源実朝から和歌の指導を求められた。後世、歌道の師とされる。墨蹟は「定家風」と呼ばれた。邸宅は京内に数カ所あり、晩年は一条京極に移る。嵯峨に山荘を営み「小倉百人一首」を編んだ。 墓は相国寺・普広院(上京区)にある。 ◆藤原 為家 鎌倉時代前期-中期の公家・歌人・藤原 為家(ふじわら-の-ためいえ、1198-1275)。男性。別称は中院禅師、民部卿入道、法名は融覚。父・藤原定家、母・内大臣・西園寺実宗(さねむね)の娘の長男。妻は宇都宮頼綱の娘。1205年、元服し伯父・西園寺公経の猶子になる。当初、蹴鞠に執心し父を嘆かせた。蹴鞠により後鳥羽院(第82代)、順徳院(第84代)の寵を受ける。建保年間(1213-1219)、歌作に努め「為家卿千首」を詠じた。1221年、後鳥羽上皇による討幕である承久の乱で、順徳天皇の佐渡配流の供奉者に応じなかったという。乱後、1223年、「為家卿千首」を詠じる。後嵯峨院(第88代)歌壇の中心になる。1226年、参議として公卿に列した。1236年、権中納言、1241年、父の死後に後継者になる。権大納言に昇る。後嵯峨院の撰集下命により、1251年、『続後撰(しょくごせん)和歌集』を単独で撰じた。1252年頃、阿仏尼(安嘉門院四条)と知り合い嵯峨に同棲した。1256年、出家する。1263年、後妻・阿仏尼が為相を産み溺愛した。1265年、『続古今和歌集』を藤原基家ら4人と共撰する。慈円より励まされる。知家蓮性、光俊(真観)らの抵抗にあう。実際には嫡男・為氏に一任したという。勅撰集に入集、家集『為家集』、歌論書『詠歌一体 』など。78歳。 権大納言・民部卿、正二位。 父の歌風を継ぎ、二条派、御子左家(みこひだりけ)を確立し、後嵯峨院歌壇歌人として活躍した。鞠道、絵画にも秀でた。没後、遺領相続の件で御子左家は、子・為氏(ためうじ、1222-1286、二条家の祖)(母は宇都宮頼綱の娘)、為教(ためのり、1227-1279、京極家の祖)(母は宇都宮頼綱の娘)、為相(ためすけ、1263-1328、冷泉家の祖)(母は阿仏尼)により歌道家の3家分立になる。 墓は厭離庵(右京区)にある。 ◆阿仏尼 鎌倉時代前期-後期の歌人・阿仏尼(あぶつ-に、1222?-1283)。女性。通称は右衛門佐、安嘉門院四条、越前、法号は北林禅尼など。父・武士・平度繁(たいら-の-のりしげ)養女/娘。夫・源顕定より離別された。14歳-15歳で後高倉上皇の第3皇女・安嘉門院(あんかもんいん)に仕える。妻ある貴人との失恋後に、出家したともいう。その後、愛人との間に2子/3子をもうけ、奈良の西大寺末尼寺・法華寺に住み慈阿弥陀仏と称した。松尾・慶政(けいせい)上人のもとに身を寄せた。1252年頃、公卿・藤原為家の娘・大納言典侍に呼ばれ、『源氏物語』の書写をした。1253年頃/1252年、為家の側室になり嵯峨に住む。その後、定覚を産む。1263年、冷泉為相(冷泉家祖)、1265年、為守を産む。1275年、夫・為家が亡くなる。この後、出家し大通寺に住んだ。尼になり阿仏尼、北林禅尼などと称した。播磨国(兵庫県)細川荘の相続をめぐり正妻、その子・為氏(二条家祖)と阿仏尼の実子・為相が遺領相論になる。当初は六波羅に訴える。1279年、阿仏尼は幕府に訴えるために鎌倉に向かう。極楽寺近く月影の谷に住んだ。その紀行・鎌倉の出来事を記した『十六夜(いざよい)日記』がある。鎌倉で武士らに歌を教えたという。1283年、判決を待たずに鎌倉で没したとも、大通寺で余生を送り亡くなったともいう。歌論書『夜の鶴』、失恋記『うたたね』を著し、『続古今和歌集』などに入集。61歳?。 冷泉家の基礎を築く。没後の1313年、為相が細川荘の地頭職に決まり、阿仏尼の悲願達成になった。この所領争いが、歌学の二条家・京極家・冷泉家分立の一因になる。 墓は大通寺(南区)に阿仏塚がある。鎌倉・英勝寺にもある。 ◆冷泉 為相 鎌倉時代中期-後期の公卿・歌人・冷泉 為相(れいぜい-ためすけ、1263-1328)。男性。初名は為輔、世藤谷殿、藤谷(ふじがやつ)中納言。京都の生まれ。父・権大納言・藤原為家、母・側室・嘉門院四条(阿仏尼[あぶつに]) の3男。父・為家の寵を受けた。1265年、為家は為相に定家筆三代を譲る。以後、和歌の書籍、文書、『明月記』などを譲った。1275年、為家の没後、遺領の播磨・細川荘の相続を巡り、異母兄・嫡男・二条為氏と争う。この所領争いが歌学の二条家・京極家・冷泉家分立の一因になる。1279年、母・阿仏尼は為相のために、典籍、荘園の分与に関して幕府へ訴え鎌倉に下る。1283年/1280年、為相家は冷泉家を名乗る。1310年、為世と為兼が争った延慶(えんけい)訴陳の際に、為相も勅撰集『玉葉集』の撰者を望んだが叶わなかった。母が開拓した関東を本拠とし、京都と鎌倉間を往復した。武家を中心とし、関東歌壇を指導し連歌も教えた。1313年、為相側が所領問題訴訟に勝利する。以後、為氏・その子・為世(ためよ)ら二条家とは不和になる。京極派の伏見院と為兼(ためかね)も二条家と争っており、 為相は親しくした。鎌倉で没したともいう。66歳。 権中納言正二位、冷泉家の祖であり冷泉歌風を樹立した。鎌倉歌壇の指導者と仰がれ、武士たちに和歌、連歌を指導するなど尽力した。連歌式目『藤谷(ふじがやつ)式目』を制定した。家集『権中納言為相卿集(藤谷集)』、作品『為相卿千首』『為相卿百首』がある。『拾遺風体和歌集』『柳風和歌抄』の編者とされる。『新後撰和歌集』に65首入集。門弟・藤原 (勝間田) 長清の撰『夫木(ふぼく)和歌抄』の命名者であり、資料を提供したともいう。 定家の暮らした冷泉家で過ごし、冷泉を名乗った。御子左家(みこひだり-け)文書を相伝した。歌壇は本家・二条家とは対抗し、伏見院と為兼らの京極派に近かった。門弟に時宗二祖・他阿真教(たあしんきょう)がいる。夢窓疎石と親交した。 墓は鎌倉藤谷(ふじがやつ)の浄光明寺にある。 ◆冷泉 為尹 南北朝時代-室町時代前期の公卿・歌人・冷泉 為尹(れいぜい-ためまさ/ためただ、1361-1417)。詳細不明。男性。父・為邦。父の出家により祖父・為秀の養子になる。正二位、権大納言に昇る。歌道師範の家を継ぎ、歌壇で活躍した。家集『為尹千首』、『新後拾遺和歌集』などに入集。57歳。 冷泉家3代になる。 ◆冷泉 為守 鎌倉時代中期-後期の公卿・歌人・冷泉 為守(れいぜい-ためもり、1265-1328)。詳細不明。男性。法名は暁月、教月。父・権大納言・藤原為家、母・阿仏尼。同母兄・冷泉為相、異母兄・二条為氏、京極為教。正五位下侍従に任じられた。鎌倉に下り、1303年、将軍久明親王家千首、1310年、為相家歌会などに出詠した。1310年以前、出家する。『玉葉和歌集」などに入集。64歳。 連歌も嗜んだ。後世、狂歌師の祖と目される。夢窓疎石、時宗2世・他阿真教と親交した。子・教兼、為守娘も勅撰歌人になった。 ◆冷泉 為之 南北朝時代-室町時代中期の公家・歌人・冷泉 為之(れいぜい-ためゆき、1393-1439)。詳細不明。男性。父・冷泉為尹(ためまさ)の長男。上冷泉家を開く。弟・冷泉持為(もちため)の下冷泉家と分立した。『新続古今和歌集』入集。47歳。 6代将軍・足利義教(よしのり)の勘気を受けた。正二位、大納言を追贈された。 嫡流の上冷泉家(冷泉家)4代になる。 ◆冷泉 持為 室町時代前期-後期の歌人・公卿・冷泉 持為(れいぜい-もちため、1401-1454)。詳細不明。男性。初名は持和。父・冷泉為尹(ためまさ)の次男、兄・冷泉為之(ためゆき)。兄の上冷泉家に対し下冷泉家を開く。6代将軍・足利義教(よしのり)に忌避された。1441年、義教の死後、歌壇に復帰した。1448年、従三位、のち従二位、権大納言になる。54歳。家集『持為卿詠草』など。 一条兼良(かねよし)、中原康富らに教えた。下冷泉家。 ◆冷泉 為和 室町時代後期の公卿・歌人・冷泉 為和(れいぜい-ためかず、1486-1549)。詳細不明。男性。法名は静清。父・冷泉為広。1515年、従三位、後に正二位、権大納言兼民部卿になる。大永年間(1521-1528)末頃まで、京都で歌を教えた。戦乱が起こり駿河に逃れ、今川氏親(うじちか)らに歌道を指南した。家集『為和卿集』。64歳。 上冷泉家(冷泉家)7代になる。 ◆冷泉 為村 江戸時代中期の公卿・歌人・冷泉 為村(れいぜい-ためむら、1712-1774)。男性。法名は澄覚。父・前権大納言・為久(ためひさ)。1738年、従三位になる。1744年、参議、1759年、正二位権大納言、民部卿を兼ねる。1721年、10歳で玉津島法楽月次御会に参加した。歌集『冷泉為村卿家集』、歌論『樵夫問答』。63歳 宮廷歌壇の第一人者であり冷泉家中興の祖になる。霊元法皇(第112代)から古今伝授を受け、烏丸光栄、中院通躬らに学ぶ。門人に関東の武家歌人がいる。小沢蘆庵、石野広道、慈延などがいる。 上冷泉家(冷泉家)15代になる。 ◆冷泉 為理 江戸時代後期-近代の公卿・歌人・冷泉 為理(れいぜい-ためただ、1824-1885)。詳細不明。男性。父・冷泉為全(ためたけ)。1849年、従三位。のち権中納言、1865年、正二位。第122代・明治天皇即位の礼で宣命使を務め、即位の詔を読み上げた。家集『冷泉為理詠草』など。62歳。 上冷泉家(冷泉家)20代になる。 ◆冷泉 為紀 江戸時代後期-近代の公卿・華族・冷泉 為紀(れいぜい-ためもと、1854-1905)。男性。父・冷泉為理(ためただ)。宮内省御用掛、御歌所参候、伊勢神宮大宮司、平安神宮宮司などを歴任した。1889年、貴族院議員になる。52歳。 有職故実に精通し、宮中での歌の指導をした。神前結婚式の創始に貢献した。伯爵。上冷泉家(冷泉家)21代になる。 ◆冷泉 為臣 近代の冷泉 為臣(ためおみ、1911-1944)。詳細不明。男性。父・冷泉為系。国学院大学で歌学を学ぶ。冷泉家所有の古典籍を調査を始めた。1944年、太平洋戦争に出征し戦死する。33歳。 上冷泉家(冷泉家)23代になる。 ◆建築 冷泉家は現存唯一の公家屋敷になる。敷地は750坪(2479㎡)ある。 周囲を白壁の築地塀に囲まれた近世公家住宅になる。座敷と台所を別棟とし、正面に大きな式台を設け、脇に立蔀、供待、塀重門などを備えた屋敷構えになっている。表向きと奥向きを前後に分けた内部空間などに公家住宅の特色がある。 座敷・台所、御文庫、台所蔵、表門、附:土塀、庭塀、供待・台所門、立蔀、土地が重要文化財に指定されている。現代、1994年-2000年、冷泉家の解体復元修理が行われる。 ◈「冷泉家住宅・座敷・台所」(重文)は、江戸時代後期 、1790年に建てられた。 座敷部は桁行16.7m、梁間12.6m、一重、入母屋造、南面式台附属、入母屋造、北面突出部は桁行6.0m、梁間7.1m、両下造、こけら葺、東面庇付、銅板葺。 台所部は桁行16.6m、梁間10.8m、一重、一部二階、切妻造、妻入、桟瓦葺、南面、西面庇付、こけら・桟瓦葺。 取合部は桁行3.0m、梁間7.1m、一重、両下造、北面庇付、こけら葺。 ◈「表門(おもて-もん)」(重文)は、江戸時代後期 、1790年に建てられた。南側の築地塀に開けられている。かつて、日中は開け放されていた。屋根に載る留瓦(留蓋瓦、とめぶた-がわら)は、阿吽(あうん)の亀像瓦になる。この地が京都御所の北にあるため、北の方角の守護神・玄武神を表し、四神相応神の一つになる。中央の梁上にも、木彫りの亀が北向きに祀られている。 薬医門、一間一戸、本瓦葺、両袖塀付属、桟瓦葺。 ◈「塀重門(へいじゅう-もん)」は、敷地内の右手高堀に開く。勅使門ともいった。玄関と座敷棟・南庭を分けている。ハレ(晴)の出入り口として使われ、身分の高い客が利用した。 行幸・お成り・勅使到着の際には、輿は玄関を通らず、この門、南庭を通って、直接に上の間前の階(きざ-はし)を上がった。上の間に着き初めて輿から降り、平伏している冷泉家当主に面会したという。 ◈「旧輿舎(きゅう-こしのや)」は、表門の左手にある。「輿部屋」とも呼ばれる。貴人が乗る輿・駕籠を収納していた。 ◈「立蔀(たて-じとみ)」(重文)は、内玄関前にある。白川砂の白砂敷き(2間)に立てられている。格子に組んだ戸であり、表の通行人から、内玄関の視界を遮蔽するために衝立として用いられる。 かつて、日中は表門が開け放されていたという。昼間に門を閉めるのは「閉門蟄居(へいもん-ちっきょ)」と見做され、罪人の処置の一つとして避けられたためという。前庭がある。 ◈「供待(とも-まち)」(重文)は、内玄関の左手に南向きに設えてある。屋根付きの腰掛になる。来訪した客人の供をしてきた従者が、主人の用が済むまで待つ場所だった。 ◈「式台(しき-だい)」は、大玄関前にある。玄関式台とも呼ばれる。大水瓶が下に埋められているという。誰が何のために埋めたのかは不明という。 ◈「大玄関(おお-げんかん)」(8畳)は、正式の玄関であり、式台を敷設している。当主・賓客の出入りに用いられ、ハレの日の諸行事に集う人々が使用する。 ◈「内玄関(ない-げんかん)」(6畳)は、大玄関の左手にある。家人・日常的な来客に用いられる。 ◈「鑓の間(やり-の-ま)」(6畳)は、大玄関の北隣にある。用途については不明という。鴨居上に、かつて鑓を掛けたとみられる木製の段々状の受けがある。曲者などの侵入に対し、鑓を常備した部屋だったともいう。 ◈「鞘の間(さや-の-ま)」(4畳)は、庭に面した畳敷きの廊下になる。襖を外すとより大きな部屋として利用できる。状況に応じ、廊下・部屋としても利用できる。かつて、座敷棟西よりの身分の低い客・使者が利用したという。鞘の語源については不明であり、刀を納める鞘との関係があるともいう。 北隣の使者の間(下の間)(8畳)がある。身分の低い者、使いの者が通された。使者の間を挟み、さらにもう一つの鞘の間(6畳)がある。 ◈「中の間(なか-の-ま)」(客間、12畳)は、身分が同等の客が利用した。時には、上の間との間の襖を取り払い大部屋として使用する。 ◈「上の間(かみ-の-ま)」(対面の間、13畳)は、中央に位置しており冷泉家屋敷の中で最も格式が高い部屋になる。行事の際に祭壇を設ける身分の高い客が利用した。神事・年中行事の中心になる。冷泉家特有の使用目的による。 上の間の床は、東側中央にあり、神事の際の神座として用いられた。上の間・中の間の2つの部屋は、祭事には一つの部屋として用いられる。上の間・中の間の間に欄間はなく、大きく抜かれている。 襖は黄土色の地紙に、雲母で型押しした牡丹唐草の唐紙を使いる。歌会で絵柄が邪魔しないように、あえて季節感を排し無季的にしたためという。天井は竿縁天井、内法長押としている。南に狭い縁がある。 ◈「広間(ひろ-ま)」(14畳)は、上の間の北にある。北西に床・棚が設えてある。 ◈「御道(おみち)」(4畳半)は、広間の西隣になる。畳敷きの廊下であり、近代、大正年間(1912-1926)の一部改造の際に造られたという。 ◈「松の間」(8畳)は、座敷棟の北部分にある。かつて居間として使われていた。当主が日常生活に用いた。 ◈「御高居間(おたか-いま)」(鶴の間、8畳)は、北端中央にある。当主の居間になる。 ◈「居間」(6畳)は、北東端にあり、庭園に迫り出している。床が設えられている。 ◈「三畳敷」「六畳敷」は北東端にある。 ◈「表役所(おもて-やくしょ)」(8畳)・「役所(やくしょ)」(4畳半)は、玄関近くにある。使途は不明という。来訪者の取次などに使用されたともいう。 ◈「ダイドコロ(ダイドコ)」は、住宅の北西にある。旧膳組所だった。調理した料理を整え膳を組む。 ◈「台所棟」は西端に裏向きにある。禅院の庫裡に似ている。広い空間であり、様々な目的に使用される。三和土(たたき)の土間があり、かつて、下男・下女・出入り商人も出入りしていた。南西に飾り竈の「おくどさん」が据えられ、神仏に手向ける食事の煮炊き以外には使用しない。正月には、荒神松を立てる。 土間北には、祇園祭の長刀鉾・魔除けの藁束「赤熊(しゃぐま)」が掛けられている。いつの頃からか、祭礼後にいただき飾られるようになった。屋根裏に明り取りの格子窓が開けられている。その北に、米納戸・台所がある。 桟瓦葺、切妻屋根。 ◈「台所蔵(だいどころ-ぐら)」(重文)は、江戸時代中期 、1661年-1750年に建てられた。敷地の北西に独立して建つ。台所用品などの日常生活品を収蔵する。 土蔵造、桁行3.9m、梁間3.9m、二階建、切妻造、本瓦葺。 ◈かつて、土蔵8棟が建てられていた。戦後にこのうちの3棟が朽ちている。現在は、「御文庫(おぶんこ)」、「新御文庫(しんおぶんこ、御新文庫)」の土蔵2棟があり、敷地北東に東西に並んで建てられている。藤原俊成・定家など歴代の書写・蒐集した典籍類を納めている。 御文庫(重文)は、江戸時代前期-中期、1661年-1750年に建てられた。土蔵造、桁行3.9m、梁間2.9m、二階建、切妻造、桟瓦葺、西面庇付、銅板葺。 文庫の2階には神棚があり、文庫は冷泉家にとっては神殿になる。蔵には小さな通風孔が開けられ、典籍類の神に対して、日々の礼拝はここより行うという。 土蔵は耐火構造になっている。火災になると、目張りして一切の火が中に入らないようにした。さらに、屋根は置き屋根になっており、下に土壁で造られたもう一つの屋根がある。周囲に火が迫る前に上の置き屋根を落とした。 現代、2020年より、新蔵の土蔵「北の大蔵」の建設が始まった。2018年の台風21号で旧収蔵庫(プレハブ倉庫)の屋根が飛ばされたため、新しく漆喰壁土蔵の建設が続けられてきた。2025年6月に竣工式が行われた。 土蔵、東西14m、2階建。 ◈茶室「扇亭」は、かつて敷地の南東隅にあった。 ◆庭 南庭、坪の内、玄関前庭には白砂・松・ツツジの植栽がある。 ◈「南庭」には芝生、中国古制の影響により東に左近の紅梅、西に右近の橘が植えられている。その後、国風化により東は桜に替わる。現在の樹木は、現代、1982年に来訪の宮家手植えによるという。 ほかに松・槇などの植栽がある。東に池泉庭園がある。 ◈「広間前庭」は、路露地庭になっており、飛石・蹲踞などが据えられている。 ◈「居間前庭」には、ツバキがある。 ◈「坪の内(つぼのうち)」は、住宅の北側に2カ所ある。坪庭であり中庭でもある。西の坪の内には、紅白の萩が植えられている。本来は採光のために造られたという。 ◆文化財 古典籍1300点、古文書類は定家以来数万点を所蔵するといわれている。このうち、調査が進んでいるものは、全体の4分の1から3分の1ほどになるという。現在、国宝5件、重要文化財46件が指定されている。東京奠都の際に冷泉家が唯一、東京に遷らなかったために、関東大震災と東京大空襲で被災することもなく貴重な文化財が残されたといわれている。 ◈鎌倉時代前期、1197年の歌論書、藤原俊成自筆『古来風躰抄(こらいふうていしょう)』上下二帖(各28.9×20.8㎝)(国宝)は、初撰本になる。万葉集、古今集、詞花和歌集、千載集などの和歌の変遷を述べた。綴葉装、雲母散しの斐紙の料紙を用いる。 ◈鎌倉時代前期、1226年、藤原定家書写の嘉禄本原本、藤原定家の書写『古今和歌集』(22.9×14.6㎝)(国宝)は、157丁になる。校訂注記、ふり仮名、声点、濁点なども書き込まれている。表紙は薄茶斐紙、金銀泥水辺草花文、金銀箔砂子、本文料紙は斐楮交漉紙。綴葉装冊子。 ◈鎌倉時代の藤原定家筆『拾遺愚草(しゅういぐそう)』(国宝)(1233頃)。 ◈鎌倉時代の藤原定家自筆『明月記(めいげっき)』(1180-1241)54巻(国宝)(28.8㎝)は、約60年に渡り政治文化、日常生活、感想などを綴った。 ◈鎌倉時代中期、1234年の藤原定家書写『後撰和歌集』(国宝)(22.9×14.3㎝)は、綴葉装、表紙は茶の斐紙、金銀砂子散らした雲霞引、本文料紙は鳥の子紙。220枚。 ◈『豊後国風土記』(重文)、鎌倉時代中期の現存最古の写本になる。 ◈『続後撰和歌集』(重文)、藤原為家写本。 ◈『伊勢物語 下』(重文)、定家写本を鎌倉時代中期に写本した。 ◈私家集として、平安時代の『貫之集 村雲切』(重文)、『小野小町集 唐草装飾本』(重文)、『元輔集 坊門局筆本』(重文)など多数。 ◈「藤原為家自筆譲状」4通(重文) は、鎌倉時代中期、1268年-1274年、71歳-77歳までの間に書き記した自筆の譲状になる。為家は後妻・阿仏尼との間に為相が誕生すると、嫡子・為氏に与えていた播磨国細川庄、越部庄、伊勢国小阿射賀御厨などの所領・所職を悔返(くいかえ)した。相伝の文書とともに阿仏尼・為相母子に譲与している。この譲状はその旨を記し、没後の供養のことなどを遺言している。冷泉家の成立過程を示す文書であり、阿仏尼の『十六夜日記』成立の背景にもなった。 ◈江戸時代作の「吊香炉」は、木地に胡粉を盛り上げ菊を散りばめる。重陽の節句(9月9日)の室礼という。 ◈江戸時代後期-明治期作の「女性の衣裳」がある。掻取(かいどり、打掛小袖)、帷子(かたびら、夏の麻の着物)、単衣(ひとえ、裏のない衣)に公家風文様があしらわれている。江戸時代の簪(かんざし)、明治期の振袖は藍染2領、単衣仕立1領など。 ◈現代、1989年-2017年、古文書写真版複製本(影印本)『冷泉家時雨亭叢書』全100巻が完結した。 ◈現代、2024年に藤原定家が自筆した『古今和歌集』の注釈書『顕注密勘(けんちゅう-みっかん)』の原本が見つかった。冷泉家時雨亭文庫が発表した。 2022年に冷泉家の蔵で保管していた木箱を近代以降、約130年ぶりに開けて確認された。和歌の奥義を伝承する「古今伝授箱」であり、歴代当主が一生に一度だけ開け、秘伝を継承してきたという。 顕注密勘は、最初の『勅選和歌集』・『古今和歌集』について、和歌の先人による注釈に、定家が自説を書き加えた注釈書になる。上・中・下の3巻からなり、木箱にあった3巻のうち中・下巻が、筆跡・紙の製法などから原本と判断された。上巻の原本は火災で焼失したとされ、写本だった。記述の訂正・紙を足して書き加えるなど定家の推敲跡も確認された。 中巻は123枚、下巻は112枚、いずれも縦18㎝、横16.5㎝。 ◆冷泉家 冷泉家(れいぜい-け)は、藤原北家の御子左家(みこひだり-け)から分かれた。 冷泉家は、平安時代の藤原道長(966-1027)の4男(5男/6男)で和歌に秀でた長家(ながいえ、1005-1064)を遠祖とする。長家以後の子孫を後に御子左家と呼んだ。御子とは、第60代・醍醐天皇皇子の兼明親王(914-987)に因む。臣籍降下し左大臣になったため、天皇の御子(みこ)、左(ひだり)で御子左とした。平安時代末期に、その中から歌人の藤原俊成(1114-1204)が出る。さらにその子・定家(1162-1241)、その子・為家(ためいえ、1198-1275)と続く。それぞれが勅撰和歌集の撰者に就き、冷泉家の地位は確立した。為家の子に冷泉家初代・為相(ためすけ、1263-1328)が出る。 為家と宇都宮頼綱の娘との間に、後の二条家・為氏(ためうじ、1222-1286)、後の京極家・為教(ためのり、1227-1279)がいる。為家と阿仏尼(1222?-1283)との子に為相がある。為相邸は、万里小路西、高倉小路東、冷泉小路北、大炊御門大路南にあり、正面は冷泉小路に面していた。このため冷泉殿と呼ばれ、後に冷泉家と称した。 為家が為氏に一度譲った荘園、典籍の一部を、寵愛した為相に譲り直したことから、為氏と為相・阿仏尼の家領相続争いになる。阿仏尼は、鎌倉に赴き幕府に直訴した。以後、二条家(為氏)、京極家(為教)、冷泉家(為相)に三分裂した。 その後、主流の二条派は大覚寺統(後の南朝)と結び、京極派は持明院統(後の北朝)と結んだ。二条派と京極派は対立し、勅撰和歌集の撰者の地位を互いに争う。二条家の歌風は新勅撰集、京極家は新古今風だったという。京極家は鎌倉時代、二条家は南北朝時代の宮廷内の政争に巻き込まれ相次いで断絶した。以後、冷泉派と二条派が拮抗し、冷泉派は鎌倉の武士に勢力を拡大した。 鎌倉時代の為相の弟・為守(ためもり、1265-1328)は、狂歌の祖とされた。南北朝時代-室町時代の3代・為尹(ためまさ、1361-1417)は、権大納言まで昇った。 室町時代に冷泉家は兄・4代・為之(ためゆき、1393-1439)(上冷泉家/上の冷泉家)、弟・持為(もちため、1401-1454 )(下冷泉家/下の冷泉家)に分かれている。現在の冷泉家は本家の上冷泉につながる。後に、上冷泉家から藤谷家が分かれた。7代・為和(ためかず、1486-1549)は、戦乱を逃れ駿河の今川氏などに下った。 江戸時代に、冷泉家は宮中に和歌の家として仕えた。公家家格は羽林家(うりんげ)300石、上から摂関家、清華家、大臣家、羽林家、名家、半家になっていた。15代・為村(ためむら、1712-1774)は冷泉家中興の祖であり、多くの門弟があった。 近代に入り、伯爵が授与される。21代・為紀(ためもと、1854-1905)は伊勢神宮大宮司、平安神宮宮司などを務めた。近代の23代・為臣(ためおみ、1911-1944)は、冷泉家所有の古典籍の調査を手がけ、太平洋戦争で戦死している。現代、1981年に財団法人「冷泉家時雨亭文庫」が設立され、典籍、住宅の保存が行われている。 第三の家である冷泉家は、政治に深入りすることなく現代にまで引き継がれている。 ◆冷泉家の和歌 冷泉家では、伝統に立脚した歌を守り続けている。和歌を詠むこととともに、披講(和歌を声を出して歌う)では、懐紙を文台の上に広げ、和歌を詠みあげる。女性は袿袴(けいこ)、男性は狩衣を着用する。和歌会にともなう様々な作法も重視されている。たとえば、和歌を認(したた)める際には、重硯(かさねずり/じゅうずり)という複数の硯箱を重ねて一組とする。作詠した和歌は二つ折りにした半紙に認め添削を受け、懐紙・短冊に清書する。 正月の歌会始、七夕の乞巧奠(きっこうてん)のほか、月次歌会(尚光館、玉緒会)は毎月3回行われ、50人ほどの門人が集う。 ◆紅旗征戎非吾事 平安時代後期、1180年旧9月、藤原定家(1162-1241)は、若き日の日記『明月記』の中で、「紅旗征戎非吾事」、「紅旗征戎(こうきせいじゅう)吾が事に非ず」と記している。この頃、平清盛(1118-1181)は福原に遷都し、平家打倒のため、源頼朝(1147-1199)は以仁王(1150-1180)を奉じて挙兵した。 紅旗(朝廷の旗)をおしたて、外敵を征圧する征戎(戦争)を起すことなど、自分には関係のないことの意味になる。たとえ政情不安定な時代であっても政治には与せず、和歌・文化に専念する姿勢を示している。 定家は白楽天(白居易、772-846)の詩集中の「紅旗破賊非吾事」より援用したといわれている。定家以後も、「和歌の家」が続いた要因の一つに、この「紅旗征戎非吾事」が訓戒としてあったとみられている。 ◆墓 ◈長家は泉涌寺(東山区)の善能寺裏山にある。俊成は東福寺(東山区)南谷裏山の秋山にある。隣に俊成娘の墓もある。 ◈冷泉家では、定家の墓は厭離庵(右京区)としている。御影は二尊院(右京区)にある。為家は厭離庵、阿仏尼は大通寺(南区)、為相は鎌倉・浄光明寺、そのほか上善寺(上京区)に為益から為頼、真如堂(左京区)に為治から為臣、為任などが眠る。 ◆主な行事 ◈「御文庫参拝」(元旦)が行われる。典籍類は冷泉家では神として崇められてきた。吉書始(かきぞめ、新年初の和歌を詠み神に供える)・歌会始・当座式などが催される。 ◈「乞巧奠(きっこうてん)披講の座・流れの座」(旧7月7日)は、七夕の節句になる。牽牛(けんぎゅう、彦星)、織女(しょくじょ、織姫)の二つの星に供物をし、和歌などを捧げ技芸上達を祈る。 南庭に祭壇の「星の座」が設けられ、五色の布、糸、ウリ、ナスが供えられる。雅楽が奏でられ、和歌を朗詠する披講がある。最後に天の川に見立てた白布を挟み、男女が牽牛・織女に扮し恋の和歌を取り交わした。 ◆年間行事 御文庫参拝・吉書始め(かきぞめ)(元旦)、鏡開き(1月4日)、歌会始(1月5日)、七草粥(1月7日)、どんど・小豆粥(1月15日)、歌会始(1月20日)、節分・豆撒き(2月)、桃の節句(旧暦3月3日)、お花見(4月)、端午の節句(旧暦5月5日)、為家忌・上御霊神社神幸祭(5月1日)、加茂祭(5月15日)、上御霊神社還幸祭(5月18日)、夏百首(げのひゃくしゅ)(6月1日より)、大将さん(6月3日頃)、夏越(なごし)の祓(水無月晦日、6月30日)、お月見(旧暦6月16日一六夜)、為相忌(7月17日)、土用(7月20日頃)、七夕(8月10日頃、旧暦7月7日)、盂蘭盆会(8月13日-16日)、地蔵盆(8月24日)、乞巧奠(きっこうてん)披講の座・流れの座(8月下旬、旧暦7月7日)、定家の祥月命日に黄門影供(こうもんえいく)(旧暦8月20日)、重陽の節句(9月9日)、お月見(新暦9月、旧暦8月15日)、菊のお花見(菊満開の頃)、猪の子の日(11月立冬後の猪の子の日)、オシタケ(お火焚き)(11月8日に稲荷大明神、13日に新玉津嶋、18日に御霊、23日に大将軍、25日に天神)、事始め(12月13日)、大掃除(12月13日-25日)、餅搗き(12月28日)、鏡餅供え(12月29日)、大晦日・大祓い(12月31日)。 初夏に二尊院で定家の献詠法要会「小倉山会」。秋の「秋山会」(11月30日)は、東福寺で行われる俊成の献詠法要会。 冬の「初雪」は、江戸時代作の彩色俊成の像に初雪を供える。俊成が亡くなる間際に雪を所望したという故事にならったものという。餅搗き(12月28日までに)。 月次の歌会は3回。 *普段は非公開。建物内外・庭園の撮影禁止。 *年間行事(拝観)は非公開、中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『冷泉家-冷泉家時雨文庫』、『冷泉家の歴史』、『冷泉家の生活と文化』、『京の雅 冷泉家の年中行事』、『国宝への旅 1』、『京都大事典』、『日本の名家・名門人物系譜総覧』、『平成28年第52回 京都非公開文化財特別公開 拝観の手引』、「拝観の手引-令和4年度第58回京都非公開文化財特別公開」、「拝観乃手引-令和7年度 第61回京都非公開文化財特別公開」、『昭和京都名所図会 5 洛中』、ウェブサイト「文化遺産データベース」、ウェブサイト「日本經濟新聞 2024年4月18日」、ウェブサイト「朝日新聞 2025年12月14日」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

|

|

| |

|