|

|

|

| 東山天皇 月輪陵 (京都市東山区) Imperial mausoleum of Emperor Higashiyama |

|

| 東山天皇 月輪陵 | 東山天皇 月輪陵 |

|

|

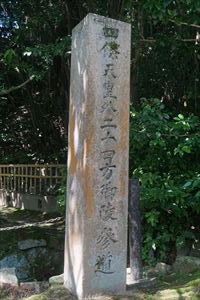

「四条天皇外二十四方御陵参道」の石標      |

泉涌寺境内の南東に月輪陵(つきのわ -の-みささぎ)がある。江戸時代中期の第 113代・東山天皇(ひがしやま-てんのう)が葬られている。 同域内には、歴代天皇陵、皇后陵、皇妃・皇子の墓、火葬塚、灰塚などが多数存在している。 ◆歴史年表 江戸時代、1709年、12月17日、東山天皇が亡くなる。月輪陵に葬られた。 ◆東山天皇 江戸時代前期-中期の第 113代・東山天皇(ひがしやま-てんのう、1675-1709)。朝仁(あさひと) 、幼称は五宮。京都の生まれ。第112代・霊元天皇の第4皇子。母は内大臣・松木宗条の娘・敬法内院(けいほうもんいん)藤原宗子(むねこ)。1682年、父・霊元天皇の希望により天皇の儲君(ちょくん)になり、親王宣下、1683年、皇太子になる。1687年、元服とともに践祚、即位した。以後、霊元上皇の院政が敷かれた。上皇は幕府に働きかけ、中絶していた大嘗祭を復活挙行した。皇室を敬う将軍・徳川綱吉の援助による。1702年、赤穂事件(忠臣蔵事件)は、東山天皇が派遣した江戸幕府への勅使接待が契機になった。天皇は、朝廷に圧力をかけていた吉良上野介に反発し、浅野内匠頭に肩入れしている。1709年、皇太子・慶仁(やすひと)親王(第114代・中御門天皇)に譲位し、太上天皇の尊号を受けた。歌集に『東山院御詠草』がある。京都で没した。34歳。追号の東山院は泉涌寺の山号に因む。 父・霊元天皇と対立した。関白・近衛基煕(もとひろ)により、朝幕の融和が進み、御料加増、山陵の修補があった。徳川綱吉も皇室を敬った。儲君の制を創始する。儲君治定は、立太子以前に皇嗣の身分を確定する意味があった。嘉仁(よしひと)親王(第123代・大正天皇)の立太子まで実質的な皇嗣冊立になる。300年以上も廃絶していた立太子も復興する。幕府の賛助により、大嘗会のほか、新嘗会、賀茂祭などが再興された。日蓮宗の日近(にちごん)を崇敬し、駿河・龍華寺に行幸し、朝廷の祈願所にした。徳川綱吉建立の寛永寺中堂に宸筆を与えた。 陵墓は月輪陵(東山区)になる。 ◆陵墓 石造の九重塔様式になる。 月輪陵の主な被葬者は、鎌倉時代の第87代・四条天皇(1231-1242)、室町時代の追尊・陽光院天皇(1552-1586)、安土・桃山時代-江戸時代の第108代・後水尾天皇(1596-1680)、江戸時代の第109代・明正天皇(1624-1696)、第110代・後光明天皇(1633-1654)、第111代・後西天皇(1638-1685)、第112代・霊元天皇(1654-1732)、第113代・東山天皇(1675-1710)、第114代・中御門天皇(1702-1737)、第115代・桜町天皇(1720-1750)、第116代・桃園天皇(1741-1762)、第117代・後桜町天皇(1740-1813)、第118代・後桃園天皇(1758-1779)になる。 112 霊元天(在位:1663-1687)→113 東山天皇(在位:1687-1709)→114 中御門天皇(在位:1709-1735) *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『検証 天皇陵』、『天皇陵 謎解き完全ガイド』、『歴代天皇125代総覧』、『図説天皇陵』、『歴代天皇年号事典』、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|