|

|

|

| 淳和天皇 大原野西嶺上陵・小塩山 (京都市西京区) Imperial mausoleum of Emperor Junna |

|

| 淳和天皇 大原野西嶺上陵 | 淳和天皇 大原野西嶺上陵 |

|

|

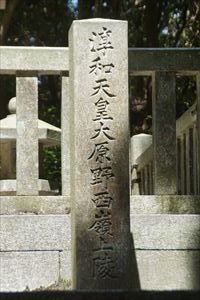

「淳和天皇御陵兆域原標」の石標  参拝道  制札  淳和天皇 大原野西嶺上陵  淳和天皇 大原野西嶺上陵  「淳和天皇 大原野西嶺上陵」の石標  円丘  参拝道  淳和天皇陵道  小塩山山頂 小塩山山頂 国土交通省京都国道工事事務所 小塩山無線中継所 国土交通省京都国道工事事務所 小塩山無線中継所 小塩山、OpenStreetMap Japan  小塩山よりの東の眺望、左端に比叡山、東山の山並み  小塩山(中央付近) |

洛西の小塩山(おしお-やま、642m)山頂に、大原野西嶺上陵(おおはらの-にし-のみね-の-みささぎ)がある。 平安時代の第53代・淳和天皇(じゅんな-てんのう)が葬られている。天皇は、山陵を営まず、散骨することを望んだという。 ◆歴史年表 平安時代、840年、5月8日、淳和天皇は淳和院で亡くなる。その遺詔により、5月13日、乙訓郡物集村(おとくにぐん-もずめむら)で火葬され、薄葬により大原野西山の嶺(にしやまのみね)に散骨された。小石で築かれた円塚があったという。 江戸時代、1699年、諸陵探索では、物集村の御廟塚(ごびょうづか、現在の火葬塚)を陵所にした。 1862年-1863年、文久の修陵では、この地にあった「清塚(きよづか)」が天皇の散骨地として修陵された。陵名は、大原野西嶺上陵に改められた。物集村の御廟塚は火葬塚に治定された。 ◆淳和天皇 奈良時代-平安時代前期の第53代・淳和天皇(じゅんな-てんのう、786-840)。大伴(おおとも)、西院帝、日本根子天高譲弥遠天皇(やまとねこあめたかゆずるいやとおのすめらみこと)、後太上天皇とも称された。京都の生まれ。父・第50代・桓武天皇、母・藤原百川の娘・松子(贈皇太后旅子[たびこ])の第3皇子。810年、平城太上天皇の変(薬子の変)により、兄・平城上皇(第51代)は失脚し、その皇子・高岳(たかおか)親王(真如)は廃太子された。第52代・嵯峨天皇の信頼篤く、皇太弟になる。823年、嵯峨天皇の譲位により即位した。冷然院(冷泉院)に住む嵯峨上皇は影響力を残し、皇太子に上皇の皇子・正良親王(後の第54代・仁明天皇)が立つ。大伴氏は、天皇への配慮から「伴氏」に改めた。824年、左右検非違使庁を設置し、制度を強化した。826年、上総、常陸、上野を親王任国に定める。833年、皇太弟時代の離宮南池院(西院とも)を整備した淳和院に移り、第54代・仁明天皇に譲位した。淳和上皇の皇子・恒貞(つねよ)親王が皇太子になる。 治水事業、律令制再建、令外官の勘解由使(かげゆし)の復活、検非違使制度の強化を行う。勅旨田、親王任国を置き皇室財政を強化した。漢詩に長じた。詩文集『経国集』(827)、滋野貞主による百科事典『秘府略』(831)、清原夏野らの令(りょう)の公的注釈書『令義解(りょうのぎげ)』(833)の編纂などに努めた。 温厚な性格だったという。当初、上皇の称号、待遇を辞退する。上皇が二人のため、嵯峨上皇を「先(前)太上天皇」、淳和上皇は「後太上天皇」と称した。京都で没した。55歳。 遺言により山陵は築かれず、大原野山中に天皇初の散骨が行われた。御陵は大原野西嶺上陵(西京区)になる。 なお、842年、嵯峨上皇没後、皇子・恒貞親王は廃位になった。(承和の変)。 ◆陵墓 小塩山(642m)山頂に長円丘が築かれている。周囲には石垣が積まれ、東面している。東西50m、南北40m。 平安時代、840年5月8日に、淳和天皇は亡くなる。遺詔に薄葬とあり、5月13日に、乙訓郡物集村で火葬後、遺骨は粉々に砕かれて大原野山中(西山嶺)上から散布された。(『続日本後紀』)。国忌(こき)、荷前(のさき/にさき、陵への奉献)もなかった。散骨葬のため山陵は築かれていない。その後、小石で築かれた円塚があったという。『延喜式』諸陵寮にも陵は記されていない。 江戸時代前期、1699年の諸陵探索では、物集村の御廟塚(ごびょうづか、現在の火葬塚)を陵所にした。江戸時代後期、1862年-1863年、文久の修陵では、現在地の「清塚(きよづか)」「経塚(きょうづか)」が天皇の散骨地として修陵されている。径2mほどの石積みの小塚5基が東西に立てられていたという。 なお、物集女(山城国乙訓郡物集女村、向日市)には火葬塚がある。 ◆小塩山 小塩山(おしお-やま)は、標高642mあり、大原山(おおはら-やま)、清塚山とも呼ばれた。乙訓西山の山の総称としても使われた。歌枕の一つに数えられる。 山頂付近には、カタクリ群生地・ギフチョウ生息地がある。市民団体「西山自然保護ネットワーク」により保護区域(3ha)が拓かれている。カタクリはユリ科の球根性多年草であり、早春に開花する。ギフチョウはアゲハチョウ科ギフチョウ属になる。原始的なチョウで、日本の特産種になる。スプリング・エフェメラル(春のはかない命、年に一度春だけに姿を現す生物)の代表といわれる。幼虫の食草は、カンアオイ類日本固有種のミヤコアオイになる。 51 平城天皇(在位:806-809) →52 嵯峨天皇 (在位:809-823) →53 淳和天皇 (在位:823-833) →54 仁明天皇 (在位:833-850) →55 文徳天皇 (在位:850-858) *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *小塩山へは徒歩で登る方法しかありません。登山道は複数あります。府道141号線は、山麓付近から先は一般車両の通行が禁止されています。府道を徒歩で登るとゆっくり歩いて片道2時間程度はかかると思います。なお、麓を過ぎると人家はまったくありません。 *参考文献・資料 『検証 天皇陵』、『天皇陵 謎解き完全ガイド』、『歴代天皇125代総覧』、『京都大事典』、『図説天皇陵』、『歴代天皇年号事典』、ウェブサイト「コトバンク」、  |

|

|