|

|

||

| 廬山寺・御土居 (京都市上京区) Rozan-ji Temple |

||

| 廬山寺 | 廬山寺 | |

|

|

|

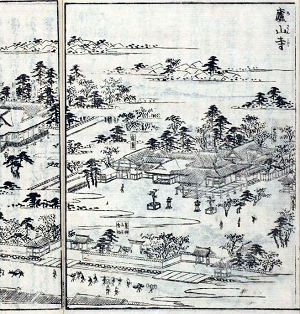

薬医門   「元三大師」の石碑    「紫式部邸宅址」の石標      手水舎  手水舎  手水舎        元三大師堂  元三大師堂  元三大師堂  元三大師堂  元三大師堂    鐘楼       紫式部、その娘賢子・第弐三位(だいにさんみ)の歌碑   本堂玄関    紫式部像、金井征之作   御黒戸(尊牌殿)  「源氏庭」  「紫式部邸宅跡紀元念碑」   桔梗                  国宝「源氏物語絵巻 柏木」           仁孝天皇皇子鎔宮墓、孝明天皇皇女寿萬宮墓  仁孝天皇皇子鎔宮墓、孝明天皇皇女寿萬宮墓  慶光天皇廬山寺御陵  慶光天皇廬山寺御陵  「雲水ノ井(くもみずのい)」跡。慶光天皇御陵の右手(東)の椿の生垣のなかにある。  「雲水ノ井(くもみずのい)」跡   日本画家・池田遥頓の筆塚  三条家の墓  有馬晴信の妻ジェスタの墓  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた蘆山寺、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた蘆山寺、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物より  【参照】江戸時代の『都名所図会』に描かれた蘆山寺(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター)

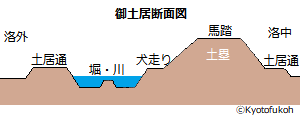

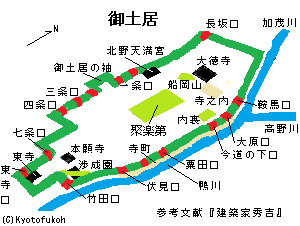

「史蹟 御土居」の石標、境内東側の墓地内  御土居、森になっている。  土塁南端の上り口  土塁の頂部  石垣 石垣 石垣、後世の修復工事による。一部に墓石が転用されている。 石垣、後世の修復工事による。一部に墓石が転用されている。 土塁の北端上り口  土塁の北端頂部    【参照】京都府立医科大学附属図書館の御土居(復元)  【参照】京都府立医科大学附属図書館の御土居(復元)  【参照】御土居(復元)の表示板 【参照】御土居(復元)の表示板 |

京都御所の東に位置する廬山寺(ろざん-じ)は、『源氏物語』の作者・紫式部邸宅跡といわれている。近代以前まで、御黒戸四箇院(黒戸四ヵ院、ほかに二尊院、般舟院、遣迎院)のひとつに数えられた。正式には慮山天台講寺(ろざん-てんだいこうじ)という。山号は日本廬山という。 天台円(圓)浄宗大本山。本尊は阿弥陀如来。 大師堂の如意輪観世音菩薩は洛陽三十三カ所第32番札所。京都七福神めぐり第3番(毘沙門天)。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 平安時代、938年/天慶年間(938-947)、良源(慈恵大師)により、船岡山南麓(北山とも)に宿坊・与(與)願金剛院(よがん-こんごういん)が開かれた。(寺伝) 鎌倉時代、1243年、法然の弟子・住心覚瑜(住心坊覚瑜)は、船岡山の南麓に再興した。中国の廬山に倣い、廬山天台講寺と称したともいう。覚瑜は、念仏修行の結社「白蓮社(びゃくれんしゃ)」を起こした。 また、1245年、覚瑜が出雲路(船岡山南麓とも)に中興したという。(寺伝)。第88代・後嵯峨天皇の勅による。中国・慮山の恵遠が覚瑜の戒香薫修により来現し、慮山の二文字を残し消えたことから、慮山天台講寺と名付けたともいう。天台別院になり、天台、法相、真言律、浄土の四宗兼学になったという。以後、多数の学僧を輩出した。 1304年、本光禅仙は、一条猪熊(上京区中社町付近、北小路とも)に法庵を結ぶ。与願金剛院、慮山天台講寺の両寺を再興したともいう。(寺伝) また、元亨年間(1321-1324)、覚瑜は、本願を覚瑜、開山を禅仙とし、出雲路に仏閣を建て廬山と号した。禅仙は北小路に草庵を結ぶ。同年間、明導照源が両者の跡を伝え、2寺を一所に合したともいう。(『山城名勝志』『山州名跡志』) 南北朝時代、1368年、廬山、與願両寺兼務の照源により、廬山寺が與願金剛院(よがん-こんこういん)に統合される。中国の廬山に倣い廬山天台講寺(ろざん-てんだいこう-じ)と号した。(寺伝)。また、同年/元亨年間(1321-1323)、照源は、金剛院と廬山寺を合わせ、猪熊一条北(上京区中社町)(船岡山とも)に廬山寺を開いたともいう。寺は女人の参拝ができる「洛中の叡山」といわれ、第96代・後醍醐天皇の勅願寺になった。同年、明導没後、仁空実導が継承し、法流は廬山寺流と呼ばれたという。 室町時代、1397年、焼失している。(『応仁記』) 1401年、旧1月、足利義満が参詣した。(『迎陽記』) 1404年、義満により明に派遣された明宝志が、明の唯実上人により中国の廬山寺に倣い、日本廬山寺と公称したという。その後、慮山天台講寺、日本湾慮山天台講寺などと称されたともいう。 1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失している。 1494年/明応年間(1492-1501)、焼失した。(『後法興院記』) 1501年、甘露寺元長が参詣した。(『元長卿記』) 1569年/永禄年間(1558-1570)、類焼した。同年、再興される。(『廬山寺縁起』) 1570年、塔頭として竹中坊、金光院、宝林院があった。(『言継卿記」『継芥記』) 1571年、織田信長の比叡山焼討ちの兵火に遭う。焼討ちは、第106代・正親町天皇の女房奉書により免れたともいう。 安土・桃山時代、1573年、第106代・正親町天皇の勅により、現在地に移転したともいう。 1585年/天正年間(1573-1593)、22世・超空の時、豊臣秀吉の命により、現在地の寺町通に移された。(寺伝)。57石を得る。 1591年、豊臣秀吉は境内東に御土居を築造させた。 江戸時代、1637年、寺地南北52間、東西55間あった。(『洛中絵図』) 1708年、宝永の大火により焼失した。 1712年、旧11月、御土居は寺領(493坪)として払い下げられた。(「京都御役所向大概覚書」) 1788年、天明の大火により焼失した。 1794年、現在の御仏殿(本堂)、御黒戸(尊牌殿)が、第119代・光格天皇の仙洞御所の一部、女院、閑院宮の移築により再建された。 近代以前、「御黒戸四箇院」と呼ばれ、宮中の仏事を司る寺院四寺(廬山寺、二尊院、般舟三昧院、遣迎院)の一つになっていた。 1867年、塔頭の金光院、十輪院、不動院が本寺に合併された。(『坊目誌』) 近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈後、塔頭・金光院、十輪院、不動院は本寺に併合される。(『坊目誌』)。金山毘沙門天像が安置される。 1872年、太政官布告により、宮中所属より比叡山延暦寺に属した。その後、第122代・明治天皇の勅命により、御黒戸四箇院中、当山のみが復興された。 1874年、官許により金山天王寺は廬山寺に合併された。 1948年、圓浄宗として、四宗兼学(円、密、戒、浄)の道場になった。 現代、1965年、歴史学者・角田文衛は境内が紫式部邸跡と発表した。「源氏の庭」が作庭される。 2005年、「平成洛陽三十三所観音」が復興された。 ◆良源 平安時代中期の天台宗の僧・良源(りょうげん、912-985)。男性。俗姓は木津氏、元三大師良源、慈恵大師。近江国(滋賀県)の生まれ。923年、12歳で比叡山西塔宝幢院の日燈の坊で理仙大徳の弟子になり、17歳の時、座主尊意から受戒した。論議に優れ、937年、興福寺維摩会の威儀師に選ばれ、叡山を勝利に導く。950年、村上天皇皇子・憲平親王の護持僧になる。950年、阿闍梨となる。963年、清涼殿での南都との法華十講の論戦に参加し、勝利した。964年、内供奉十禅師となる。965年、権律師になる。966年、55歳の若さで18世天台座主になり、以後19年に渡り在任した。その間、伽藍の増改築を行い、比叡山中興の祖となる。藤原忠平、その子・師輔、兼家の後援を得て、山内経営の基盤を築いた。また、問答形式の法会の広学堅義を始めた。970年、「二十六か条起講」を布告し、綱紀粛正も規 した。横川を独立させ、三塔体制を確立した。他方、権門勢力の影響を受け、世俗化、その後の派閥抗争の一因になった。981年、史上2番目の大僧正まで昇りつめた。74歳。 比叡山四大師(伝教、慈覚、智証)のひとり。良源が著した『極楽浄土九品往生義』は、極楽浄土往生者を位付し、それぞれの極楽の相違を述べ、後の浄土宗の展開になった。 元三(がんさん)大師の別名は、正月三日に亡くなったことによる。学識、政治力、霊感にも優れていたため、没後は、元三大師信仰が生まれた。鬼大師、魔滅大師(豆大師)、角大師、木葉大師、御廟(みみょう)大師、御鏡大師などとも呼ばれた。お神籤(おみくじ)の原型になった「観音籤」を考案したといわれている。また、漬物「定心漬」も発案したという。 ◆住心 覚瑜 鎌倉時代中期の僧・住心 覚瑜(じゅうしん-かくゆ、?-?)。詳細不明。男性。覚瑜(かくゆ)、住心坊覚瑜。法然の弟子。1243年、船岡山の南麓に、中国の廬山に倣い蓮社を結び、廬山天台講寺を再興したともいう。また、1245年、出雲路に再興したともいう。 ◆本光 禅仙 南北朝時代の僧・本光 禅仙(?-1340)。詳細不明。男性。1304年、一条猪熊(北小路とも)に与願金剛院、慮山天台講寺の両寺を再興したという。元亨年間(1321-1324)、北小路に草庵を結んだともいう。 ◆明導 照源 南北朝時代の天台宗の僧・明導 照源(みょうどう-しょうげん、1339-1368)。詳細不明。男性。仲円、示導に法を受ける。1368年、廬山、與願両寺を兼務し、廬山寺を與願金剛院に統合し、廬山天台講寺と号した。同年(元亨年間[1321-1323]とも)、金剛院と廬山寺を合し、猪熊一条北(上京区中社町、船岡山とも)に廬山寺を開いたともいう。廬山寺3世。『天台三大部猪熊抄』100巻を著す。29歳。 ◆仁空 実導 鎌倉時代後期-南北朝時代の僧・仁空 実導(1309-1388)。男性。静山、諡号は円応和尚。実導(じつどう)。京都の生まれ。父・藤原為信。比叡山で顕密二教をおさめる。西山・三鈷寺の示導(じどう)に学び、戒をうける。三鈷寺10世となり中興する。廬山寺・明導照源の法流を継ぎ、「廬山寺流」と呼ばれた。著作に『西山上人縁起』『論義鈔』。80歳。 ◆藤原 兼輔 平安時代前期-中期の公卿・歌人・藤原 兼輔(ふじわら-の-かねすけ、877-933)。男性。堤中納言。父・藤原北家・右中将・藤原利基の6男。邸が鴨川の堤近くにあり堤中納言と呼ばれた。第60代・醍醐天皇の外戚であり、897年、天皇即位後、非蔵人として仕えた。讃岐権掾・右衛門少尉、903年、内蔵助、内蔵寮次官、長官を歴任、左兵衛佐・右衛門佐・左近衛少将、五位蔵人を兼任、917年、蔵人頭、919年、左近衛権中将、921年、参議として公卿に列した。927年、従三位・権中納言に至る。『古今和歌集』以下の勅撰集に入集。家集は『兼輔集』。 57歳。 和歌、管弦に優れ、歌壇の中心的な人物として三十六歌仙の一人。 ◆藤原 為時 平安時代中期-後期の官吏・貴族・藤原 為時(ふじわら-の-ためとき、949?-1029?)。男性。父・藤原雅正(まさただ)の3男、母・藤原定方の娘。次女は紫式部。菅原文時に師事し文章生となる。977年、東宮・師貞親王の御読書始で副侍読。984年、第65代・花山天皇(師貞親王)即位により式部丞・六位蔵人に任じられた。紫式部の「式部」の由来になる。986年、天皇退位に伴い官職を辞任。官途に恵まれず第66代・一条天皇に詩で訴え、996年、越前守に任じられ、越前には紫式部も同行したという。1009年、正五位下・左少弁。1010年、藤原道長邸での宴席を早退して道長に非難される。1011年、越守、1016年、三井寺で出家した。80歳?。 歌人・漢詩人であり、詩は『本朝麗藻』、和歌は勅撰集に入集。 ◆紫 式部 平安時代中期-後期の歌人・作家の紫 式部(むらさき-しきぶ、973頃-1014頃)。女性。本名は香子(たかこ/かおりこ/よしこ)、女房名は藤(とう)式部。父・藤原為時、母・藤原為信の娘。幼くして母、後に姉も亡くす。漢籍に通じた。996年、父・為時が越前守に任じられ紫式部も下向する。997年、藤原宣孝(のぶたか)と和歌の贈答をし、求婚の書状が届く。宣孝は式部の又従兄弟に当たる。997年-998年、紫式部は単身帰京する。998年頃、複数の妻子ある地方官吏・藤原宣孝の妻になる。999年、式部は一人娘・賢子(かたこ/けんし)を産む。1001年、夫・宣孝と死別した。『源氏物語』起筆ともいう。1006年/1005年/1004年、内覧左大臣・藤原道長の娘・中野彰子(しょうし、のちの院号・上東門院)に仕える女官になったともいう。紫式部は侍講と して漢文学を教え、傍ら54帖の『源氏物語』を執筆した。物語は当初から宮廷で評判になる。1008年、彰子に『楽府』を進講する。藤原道長と女郎花の歌を贈答する。『源氏物語』が流布した。『源氏物語』冊子作りが進む。道長は『源氏物語』草稿文を持ち帰る。1009年、道長と歌を贈答した。1010年?、『宇治十帖』執筆を始める。『紫式部日記』消息文を執筆する。1013年、『紫式部集』を編集した。1014年、皇太后彰子の病気平癒祈願のために清水寺に参詣した。 通称名は藤(ふじ)式部と呼ばれた。候名(さぶろうな)の「式部」は、父の官名「式部丞(しきぶじょう)」に由る。『源氏物語』中の女主人公、紫の上に因み、紫式部と呼ばれるようになる。娘の賢子(大貳三位、だいにさんみ)も、第70代・後冷泉天皇の乳母になり、歌人としても知られた。寺伝によると、紫式部はこの地で育ち、結婚生活を送り、娘を育て亡くなったという。境内に歌碑が立てられ、関連資料が展示されている。59歳/40歳余?。 『源氏物語』は「桐壷」から始まる54帖からなり、光源氏の誕生と栄華、その晩年の苦悩、その死と子らの悲哀を描く三部構成になる。21帖「少女」巻では、漢学に通じた「漢才(からざえ)」に対し、かな(女手)を用いることを「大和魂」と記した。物語は彰子のために書かれたともいう。当初から宮廷で評判となる。紫式部は、自らの半生を物語に投影したという。12年の歳月をかけ、完成とともに亡くなる。 ◆大弐三位・賢子 平安時代中期-後期の歌人・大弐三位・賢子(だいにの-さんみ、999? -1082?)。女性。越後弁、弁乳母、典侍、藤三位などと呼ばれた。藤原賢子(ふじわら-の-かたいこ/けんし)。父・藤原宣孝、母・紫式部。1001年、3歳頃父と死別。1017年、18歳頃(14歳頃とも)、一条院の女院彰子(上東門院)に女房として出仕。藤原頼宗、藤原定頼、源朝任らと交際があった。関白藤原道兼・次男兼隆と結婚、一女をもうけた。1025年、親仁親王(第70代・後冷泉天皇)の誕生に伴い、乳母に任ぜられた。1037年までに、東宮権大進高階成章と再婚、1038年、為家を産む。女児も産む。1045年、後冷泉天皇の即位により女官最高位の従三位に昇叙した。1053年、夫、1068年、後冷泉天皇を喪う。藤三位(とうのさんみ)、越後弁(えちごのべん)、弁乳母(べんのめのと)とも呼ばれた。女房三十六歌仙の一人。83歳?。 ◆藤原 彰子 平安時代中期-後期の藤原 彰子(ふじわら-の-しょうし/あきこ、988-1074)。女性。院号は上東門院、大女院、東北院とも呼ばれた。父・藤原道長の長女、母・倫子(左大臣源雅信の娘)。999年従三位、従兄の第66代・一条天皇に入内し、女御宣下。1000年、皇后に冊立され中宮を号した。1008年、土御門殿で敦成親王(第68代・後一条天皇)を産む。1009年、敦良親王(第69代・後朱雀天皇)を産む。1012年、皇太后、1018年、太皇太后となる。1026年、落飾し法名を清浄覚とした。女院号を賜り、上東門院を称した。1036年、後一条天皇、1045年、後朱雀天皇を相次いで亡くす。後年、父道長が建立した法成寺の内に東北院を建て在所とした。87歳。 女房に歌人の紫式部、和泉式部、赤染衛門、伊勢大輔などがいる。 ◆ジェスタ 安土・桃山時代のジェスタ(?-?)。女性。父・中山親綱。第107代・後陽成天皇の正室の妹。1580年、公卿・菊亭に嫁ぐ。小西行長の計らいによりキリシタン大名・有馬晴信と再嫁。キリシタンに入信し洗礼名ジェスタ。 廬山寺(上京区)に五輪墓がある。 ◆慶光 天皇 江戸時代中期-後期の皇族・慶光 天皇(きょうこう-てんのう、1733-1794)。男性。典仁(すけひと)、自在王院と号した。父・閑院宮直仁(かんいんのみや-なおひと)親王の第2皇子、光格天皇の父。1742年、中御門天皇の猶子、1743年、親王宣下を受け閑院宮家を相続した。1780年、第6王子(光格天皇の即位により、太上(だじょう)天皇の尊号を希望し幕府に拒否された。(「尊号一件」)。62歳。1884年、中山忠能の発議により慶光天皇の尊号が追謚された。 天皇陵は廬山寺(上京区)にある。 ◆秋元 正一郎 江戸時代後期の国学者・洋学家・秋元 正一郎(あきもと-しょういちろう(1823-1862)。男性。名は安民、正蔭、逸民、御民、号は空室。姫路藩士。父・姫路藩(兵庫県)藩士・秋元右源次。小野藩藩士・大国隆正に国学を学び養子になる。のち辞して秋元氏に復姓し、小野藩の伴信友に学ぶ。姫路藩に戻り、藩校好古堂国学寮教授になり尊王論を説く。蘭学も修め、安政年間(1854-1860)、江戸で西洋帆船の構造を研究した。藩主・酒井忠顕に洋式船建造を進言し、諸藩にさきがけ西洋型帆船「速鳥丸」が建造された。後、諸藩の志士と交わり、勤王家として活動する。著『伊勢の浜荻』『安政三十六歌仙』など。40歳。 墓は蘆山寺(上京区)にある。 ◆角田 文衛 近現代の歴史学者・角田 文衛(つのだ-ぶんえい、1913-2008)。男性。福島県の生まれ。1937年、 京都帝国大学文学部史学科考古学専攻を卒業し、京都帝国大学大学院に入学した。1939年-1942年、日伊交換学生として留学する。1942年、帰国後、京都帝国大学文学部副手になる。1944年、召集令状を受け満洲に出征する。戦後、シベリア抑留された。1948年、 復員後、引き続き京都大学副手廃嘱になる。1949年、 京都大学大学院を退学し、 大阪市立大学助教授になた。1951年、古代学協会を創立した。1953年、大阪市立大学教授になる。1967年、 大阪市立大学を退職し、 平安博物館(現・京都文化博物館)を設立し館長になる。1968年、大谷大学で学位論文「紫式部とその時代」により文学博士号を取得する。1986年、勲三等瑞宝章を受章した。1988年、 平安博物館廃止・古代学研究所の新設により所長に就任した。1990年-2007年、古代学協会理事長、その後、名誉会長に就任する。著『増補古代学序説』『王朝の残映』など多数。95歳。 従四位。文献学・考古学を統合する古代学古代学を提唱した。平安京の考古学的研究を行い、冷泉家古文書の調査などに参加した。 ◆廬山 廬山の寺名については伝承がある。鎌倉時代中期、1245年、住心覚瑜が寺を再興した際に、寺名を慮山天台講寺と名付けた。 住心覚瑜の戒香薫修(かいこうくんじゅう、戒律を保つと功徳が自然に身に備わり、広く人びとに伝わり、敬愛される)により、中国江西省慮山(ルーシャン)の恵遠が現れ、慮山の二文字を残して姿を消したため、寺名を改めたという。 ◆堤第・源氏物語 平安時代にこの地には、紫式部の曽祖父・堤中納言兼輔(藤原兼輔、877-933)の屋敷があった。式部の父・藤原為時(949?-1029?)に譲ったことから紫式部邸宅跡と推定されている。 現代、1965年、文学博士・角田文衛(1913-2008)により、この地が紫式部の曽祖父、父の住居跡「堤第(つつみてい)」と確定された。室町時代の四辻善成(1326-1402)の源氏物語注釈書『河海抄』には、その位置が「正親町以南、京極西頬(つら)、今東北院向也」と記されている。中流貴族の兼輔は、鴨川の東、堤近くに苑池、寝殿などを建てている。南に法成寺、東京極大路を挟んで向かいに、染殿、清和院、斜め向かいに土御門殿があった。 歌人でもあった為時は、淡路守、越前守などを歴任した。紫式部も、この「旧い家」で生まれ育ち、一生の大半を過ごしたという。『源氏物語』の初稿本もここで執筆したという。『源氏物語』第11帖「花散里(はなちるさと)」に登場する紀伊守邸、「花散里」の屋敷も、この付近「中川(中河)」が設定されているという。 『源氏物語』第54帖は「桐壷」から始まる。光源氏の誕生と栄華、晩年の苦悩、その死と子らの悲哀を描く三部構成になる。紫式部は、自らの半生を物語に投影したとされる。執筆に12年の歳月をかけ、物語の完成とともに亡くなる。 『源氏物語』は、紫式部の生きた約100年前、第60代・醍醐天皇(在位: 897-930)、第62代・村上天皇(在位946-967)の頃の治世「延喜・天暦の治」を想定したという。山城のみならず、摂津、播磨、大和、近江、陸奥、常陸などの地方のことも物語に取り入れた。これらは、曾祖父・兼輔、父・為時、伯父・為頼、大叔父・典雅など受領経験者の見聞にも基づいている。また、筑紫の女性の友人との交流もあった。 ◆仏像・木像 ◈本堂に「薬師如来坐像」が安置されている。厩戸王(聖徳太子、574-622)作という。四天王寺造営に際し、工人疫病のために太子が自刻し、平癒祈念した。「小屋の薬師」とも呼ばれたという。(『山州名跡志』) ◈本堂に安置されている本尊「(来迎)阿弥陀三尊像」は、平安時代(12世紀/12世紀後半)作になる。恵心僧都(源信、942-1017)作によるともいう。 美仏であり来迎形式の三尊像になる。「阿弥陀如来」(100.7㎝)は来迎院を結ぶ。右脇侍の「勢至菩薩」(85㎝)は跪坐(大和坐り)をしており、上体を前方に傾け、蓮台の持物を持つ。左脇侍は「観音菩薩」(83.2㎝)であり跪坐し蓮華を持つ。 ◈大師堂の本尊「元三大師自作像」は、鎌倉時代作、慈恵大師自刻による。 脇壇に最澄(767-822)作という「聖観音像(船来迎[ふな-らいごう]観音)」、「御前立鬼大師像」が安置されている。「お前立鬼大師像」が祀られている。 ◈平安時代作、鎌倉時代作の「不動明王像」2体、「薬師如来像」、「金山毘沙門天像」が安置されている。 「金山毘沙門天像」は、近代、1868年に遷された。かつて空海(774-835)作という不動、弁財天があったという。 ◈「如意輪観音半跏像」(134.8㎝)(重文)は、鎌倉時代前期、1207年の作になる。かつて、大師堂に安置されていた。 創建当初の像は、厩戸王(聖徳太子)が北山に開基した金山天王寺の本尊だったという。脇持は毘沙門天像だったという。その後、焼失し、鎌倉時代に寺が再興された際に、天王寺の飛鳥仏を模して造立されたという。このため、飛鳥仏の姿を残している。第三十二番札所であり、現在は、元三大師堂内に御前立のみが安置されている。京都国立博物館委託。 ◈「兜跋(とばつ)毘沙門天」(102.5㎝)は、平安時代後期作になる。一木造、ヒノキ材。 ◈「地蔵菩薩坐像」は、明智光秀(1528-1582)の念持仏であり、光秀が寄進したという。三尊形式であり、岩窟を表した珍しい厨子内に安置されている。厨子は流木で造られたという。中央の地蔵菩薩坐像、脇侍の不動明王立像・毘沙門天立像からなる。 光秀は毎日、菩薩像を礼拝していたという。光秀が戦地に赴く際には中尊・地蔵菩薩坐像を取り外し、陣仏(じんぼどけ)として自軍の守り本尊にしていた。戦後は再び厨子に戻していた。 ◆黒戸四ヵ院 黒戸とは、宮中の仏間になる。近代以前まで、「御黒戸四箇院(おくろど-しかいん)(黒戸四ヵ院)」と呼ばれる4寺院があった。廬山寺(上京区)のほかに、二尊院(右京区)、般舟三昧院(上京区)、遣迎院(北区)になる。 御内仏殿に黒戸を用いていたため「黒戸」、「黒戸の御内仏」ともいう。宮中の仏事を司り、仏殿を守った。住職晋山は参内し、紫の衣を贈られるのを慣例としていた。南北朝時代-近代以前まで続く。京都御所内にはいまも「黒戸の間」が残されている。 廬山寺の黒戸(御黒戸、尊牌殿)には、第120代・仁孝天皇(1800-1846)が祀った第119代・光格天皇(1771-1840)、新清和院皇后(1779-1846)の尊牌が安置されている。 ◆金山天王寺 大師堂内にかつて安置された如意輪観世音菩薩は、旧金山天王寺(きんざん-てんのうじ)の本尊だったという。 金山天王寺は、飛鳥時代、586年に厩戸王(聖徳太子)により全国4カ所(ほか大阪・四天王寺、伊勢・天王寺、谷中・天王寺)に建立された天王寺の一つという。その後、数度の火災により伽藍、本尊ともに失い廃絶した。鎌倉時代前期、1207年に烏丸一条北に再建される。1219年に上立売室町東に移る。本尊は、四天王寺の本尊・飛鳥仏を模して造立された。 安土・桃山時代、1585年、廬山寺22世・超空により今出川通七本松に移された。近代、1874年2月に官許により廬山寺に合併になる。 ◆建築 2つの山門、大師堂、本堂(御仏殿)、尊牌殿、鐘楼などが建つ。 ◈現在の「御仏殿(本堂)」、「御黒戸(尊牌殿)」は江戸時代後期、1794年、第119代・光格天皇の勅命により仙洞御所の一部、女院、閑院宮の移築により再建された。 ◈「元三大師堂」は、江戸時代後期、1835年に再建された。西面し前面1間通りを畳敷きの外陣、内陣は護摩壇を丸柱で柱間1間に2間の方形に囲み、三面を1間の庇で取り巻く。奥に元三大師を祀る仏壇がある。般舟三昧院の元三大師堂とは両側1間を除き類似する。正面3間、奥行4間。 ◆文化財 ◈「慈恵大師筆遺告状」(国宝)は、平安時代中期、972年作になる。東京国立博物館寄託。 ◈「慈恵大師廿六箇条起請」(重文)は、平安時代中期、970年作になる。 ◈「選択本願念仏集」(重文)は、鎌倉時代前期、1198年に、法然(1133-1212)自筆による。法然が九条兼実の請いにより草稿した。表題から「南無阿弥陀仏 往生之業念仏為先」までは法然、その後は安楽房が法然の口述を筆記したという。 ◈絹本著色「普賢十羅刹女像」1幅(重文)は、平安時代後期、12世紀作になる。普賢菩薩は六牙の白象に乗る。10人の女神、十羅刹女(じゅうらせつにょ)、訶梨帝母(かり ていも、鬼子母神)が描かれている。 ◈「阿弥陀三尊像」1幅、「地蔵菩薩像」1幅、 ◈安土・桃山時代作の「後醍醐天皇像」1幅、安土・桃山時代作の「後陽成天皇像」1幅。 ◈「後伏見天皇宸翰願文」(重文)は、鎌倉時代後期、1321年作になる。 ◈「正親町天皇宸翰女房奉書」(重文)は、室町時代後期、1571年作になる。織田信長(1534-1582)による比叡山焼討後に、明智光秀(1528-1582)は、延暦寺の末の廬山寺を攻めようとした。第106代・正親町天皇(1517-1593)は、廬山寺が戒律を守護する寺であるとして焼討の中止を求めた。このため、廬山寺の焼討は免れた。その縁により光秀は当寺に念持仏・地蔵菩薩3尊を奉納したという。 ◈紙本墨書「後柏原天皇綸旨」1巻中の1通は、室町時代後期、1518年作になる。縦44.5×横32.3㎝。 ◈紙本著色「金山天王寺縁起絵巻」1巻は、室町時代、16世紀作になる。後奈良院宸筆の題箋、詞書は三条西公条の筆による。金山天王寺の廃寺後に蘆山寺に移されている。 第3段・第5段前半は朝廷絵所預・土佐光成の工房様式になっている。上記段を除く第1-10段は、狩野派様式の影響がある。聖徳太子による創建、本尊、尺阿による再興などが描かれている。なお、大覚寺(茨城県)にも縁起絵1本が伝えられている。縦34.8×横1463㎝。 ◈「水月観音像」1幅は、朝鮮・高麗時代、14世紀作になる。朝鮮での作例の定型図様になっている。岩座に半跏坐し、手に水瓶に挿した柳を持つ。足元に蓮台、宝尽しの水辺の景色が広がる。左上に月があり、兎・桂を描く。縦106.1×横52㎝。 ◈絹本著色「十王十一仏図」1幅は、鎌倉時代-室町時代、14世紀作になる。天蓋下に横3列4段に11仏・仏卓に加え、冥界で亡者魂を審判する10王を描き、各仏・王の対応関係を示す題箋も添えている。珍しい例という。截金は光背・蓮華座・衣文などに精緻に施されている。縦125×横55.9㎝。 ◈「源氏貝合せ」。 ◈「富士の間」は源氏物語の屏風で飾られている。 ◈和歌集「源氏物語礼賛」は、与謝野晶子(1878-1942)自筆による。 ◈「紫式部、『源氏物語』関連の資料なども展示されている。 ◈「降摩面」は鎌倉時代作。 ◆庭園 本堂前の枯山水式庭園の「源氏の庭」は、平安朝の庭園を再現している。現代、1965年に作庭された。白砂に洲浜形(源氏雲形)の苔島は金泥の雲を表現する。 庭は桔梗の花(6月-8月末)で知られている。『源氏物語』に登場する朝顔は、桔梗の花になるという。 ◆雲水ノ井跡 慶光天皇御陵の右手(東)、椿の生垣のなかに「雲水ノ井(くもみずのい)」跡がある。 平安時代後期、1030年、藤原彰子が法成寺内に建てた東北院にあった井戸とされる。寺は、法成寺四町の北東にあり、その名で呼ばれた。1058年、法成寺の焼失により東北院も類焼した。同年、再建される。1171年、再び焼失した。その後も法燈だけは続き、現在は真如堂近くの浄土寺(左京区)に移されている。 藤原彰子の女房には、紫式部のほかに、和泉式部(978頃-?)、赤染衛門(956頃?-1041∼)、伊勢大輔年(989頃?-1060頃?)などが集まり、華麗な文芸の舞台になっていた。井水では、紫式部が身だしなみの際に、水に顔を映したともいう。かつて境内には、「澗底(かんてい)の松」も植えられていた。謡曲『東北』に因んでいる。現在、水は涸れている。 ◆碑 ◈庭園に「紫式部邸宅跡紀元念碑」が立てられている。現代、1965年12月に建立された。考証者は角田文衛による。題字の揮亳は言語学者で、広辞苑の編纂者として知られる新村出(しんむら-いずる、1876-1967)であり絶筆になった。 かつて新村は角田に紫式部の墓の調査研究を託したという。その後、角田は邸宅跡を確定する。顕彰碑の建立に際して、角田の依頼により新村が題字を揮毫した。 ◈紫式部、その娘・賢子・第弐三位(だいにさんみ)の歌碑が立つ。小倉百人一首にもある紫式部の「めぐりあひて みしやそれとも わかぬまに くもがくれにし 夜半の月(影)」、 大弐三位「有馬山 ゐなのささ原 風ふけば いでそよ人を 忘れやはする」。 ◈日本画家・池田遥頓(1895-1988)の筆塚がある。 ◆御土居遺構 ◈境内東側にある墓地東端には、安土・桃山時代、1591年、豊臣秀吉によって築造された御土居遺構(国史跡)がわずかに残されている。江戸時代中期、1712年に寺の所有になった。寺町に唯一残る遺構として貴重になる。遺構の南北端以外は国史跡に指定されている。 土塁は、鴨川に平行し、南北方向に築かれている。南端、北端に上がり口がある。頂部に上ることもできる。現在は、樹木が繁茂しており森になっている。幅9m、高さ3m、長さ55m。 ◈境内南に隣接する京都府立医科大学附属図書館(上京区中御霊町410,清和院口寺町東入ル)の敷地内にも、かつて御土居は南北方向に続いていた。現在は消失している。 現代、1991年に保存修景計画研究会の提言があった。1992年の図書館完成に伴い、河原町通沿いに土塁様のサツキツツジの大刈込による「模擬の土塁様」が築造された。 ◆御土居 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)後、高倉より東、松原以南は、相次ぐ鴨川の氾濫により荒地になった。 安土・桃山時代、1591年に、豊臣秀吉(1536-1598)は京都の再興・改造を手がける。細川幽斉(1534-1610)、前田玄以(1539-1602)などに命じ、洛中の周囲をめぐらせる堤防・惣構施設の「御土居」の築造させた。諸国大名らにより同年1月に着工になり、閏1月に2カ月で完成したという。(近衛信尹『三藐院記[さんみゃくいんき]』)。また、2-4カ月/5カ月の突貫工事で完成させたともいう。 御土居は、北は上賀茂・鷹ヶ峰、西は紙屋川(天神川)・東寺の西辺、南は東寺南の九条通、東は鴨川西岸の河原町通まで築かれた。当時存在していた聚楽第、京都御所も土塁内側に取り囲んでいる。規模は、東西3.5km、南北8.5km、総延長は22.5kmにもなった。 御土居は、当初「土居堀」と呼ばれた。ほかに「京廻りノ堤」、「新堤」、「惣曲輪(そうぐるわ)」、「土居」などとも呼ばれ、江戸時代には「御土居」と称されるようになる。 御土居の構造は外側に堀(濠)、内側に台形状の土塁を築いた。工法は「掻揚城(かきあげしろ)」が採られ、掘った堀の土を積み上げて土塁を築き、積石・石垣で地盤を固めた。墓石・地蔵なども「礎石」として使われている。なお、当時の構築物では一般的なことだった。掻揚だけでは、土塁を築く土量が不足したとの見方もある。 土塁規模は一定しておらず、高さ3.6-5.4/6m、基底部幅10-20m、頂上部幅4-8m、犬走り1.5-3mあった。土塁頂上は、盛土の保護・強度を増すために竹林が植えられ覆われていた。このため、竹薮の伐採は厳禁された。土塁の外には、堀(幅3.6-18m/12.5-20m、深さ1.5-2.5m)が設けられていた。堀は河川・池・沼などの自然地形も利用して築造されている。堀には水が溜められ、江戸時代には、農業用水としても利用されている。 御土居には「京の七口」と呼ばれる出入口が開けられ、主要な街道に通じていた。出入口は特定されず、当初は10カ所あり、江戸時代前期には40カ所にも増えたという。 「普請太閤」といわれた秀吉の御土居築造の意図は、複合的なものとされる。一般的には、鴨川・紙谷川(天神川)などの氾濫に対する水害対策・防災的な堤防の意図が強かった。さらに、外敵に備える防塁の意味も加わる。平安京以来、京都は九条大路の南以外には羅城は築かれていなかった。御土居により初めて、本格的な城塞により囲まれることになる。 御土居築造により、都の開発は鴨川の間際まで進んだ。また、聚楽第・御所を取り込むように構築されたため、「洛中」・「洛外」の区分を生み洛中範囲の確定に繋がった。軍事的な城壁の役割、権勢誇示という政治的な意味合いもあった。それまでの権力支配(朝廷・公家・寺社)から町衆を分断させ、聚楽第を中心にした新都市の再編・支配が強行されたともいう。1591年の御土居築造が、1592年の文禄の役の前年にあたり、秀吉の朝鮮・明攻略を前提とした首都防衛機能の一環だったともいう。なお、築造に際して、小田原城の城下を模したとする見方もある。 御土居築造に先立ち、新たに「町割(天正町割)」も行われた。1590年に寺院に対し「寺割」が実施される。それまで散在していた寺院を強制移転させ、新たに寺町、寺之内、本願寺などの寺院町を形成させた。これにより、防御・防災、税徴収の効率化、寺院と民衆の結びつきの分断の意味もあったという。 平安京以来の条坊制は、東西南北一町四方(正方形)の区画を基本としていた。これでは、中心部に無駄な空地が生じる。秀吉は一部を除き、これを半町一町の短冊型(長方形)の区割りに再編する。半町毎に、新たな南北の道路(小路)を設けた。この新しい町割により、町家数・人口増加をもたらし、検地の効率も高められた。 御土居の保全は、京都所司代の命により、近郊の農民が駆り出されていた。江戸時代前期、1669年以降は、角倉了以の子・角倉与一が「土居薮之支配(奉行)」に任じられ、管理権を与えられている。この頃、御土居に繁茂した竹(土居薮)を民間に払い下げている。竹は資材として利用された。 御土居築造から40年ほどで、都の開発が御土居を越えて進行する。鴨川には新たな堤防が築かれ、東側の開発が進み土塁は取り壊された。御土居のうち堤防の役割を果たしていたものを除き、大部分は次第に撤去され、屋敷用地・道路などに転用される。なお、江戸時代中期、元禄期(1688-1704)までは、堀はまだ水堀としては機能していた。その後、築造後100年を経て堀は埋没し、周辺住民の生活廃材の捨て場になった。このため、後の発掘調査により土器・陶磁器、瓦、金属製品、石加工品、木製品などが多数出土している。 近代以降、1870年の京都府の「悉皆開拓」令により、府は土地の払い下げを通達している。以来、御土居の破壊が急速に進行する。「お土居薮地」は、田圃、畑、桑畑、茶畑などに開墾することが奨励された。1945年の第二次大戦後は、土塁遺構の大部分は消失し、現在はごく一部のみが保存されている。 ◆国史跡 近代、1919年の史蹟名勝天然祈念物保存法が施行し、1930年に京都市内の御土居8カ所が国史跡指定地になった。 その後、現代、1965年に北野天満宮境内の1カ所が追加され、現在、9カ所が国史跡指定地になっている。 1.紫竹御土居(鴨川)(北区紫竹上長目町・上堀川町)、2.大宮御土居(北区大宮土居町玄琢下)、3.鷹ヶ峯御土居(北区鷹ヶ峯旧土居町2)、4.鷹ヶ峯御土居(御土居史跡公園)(北区鷹ヶ峯旧土居町3)、5.紫野御土居(北区紫野西土居町)、6.平野御土居(北区平野鳥居前町)、7.北野天満宮(上京区馬喰町)、8.市五郎稲荷神社(中京区西ノ京原町)、9.蘆山寺(上京区来之辺町)になる。 土塁遺構は史跡指定地のほかに、大宮交通公園(北区紫竹北栗栖町3)、北野中学校(中京区西ノ京中保町1-4)を含む4カ所がある。 ◆中川 かつてこの地は「中川(中河)」と呼ばれた。中川と呼ばれる川があり、鴨川と桂川の間に位置したためという。水源は鴨川上流にあり、東京極大路の外郭に沿い流れた。「京極川」と呼ばれ、二条以北を「中川」と呼んだ。(『河海抄』)。京極殿と御堂の間にあったもという。(『扶桑京華志』)。 ◈「中川のわたり」(寺町通の今出川通-丸太町通間)には、『蜻蛉日記』の右大将道綱母(936?-995)も過ごした。藤原道長(966-1027)の中川の御堂も川に面してあり、藤原定家(1162-1241)の邸宅もあった。歌枕としても知られた。 ◈紫式部の曽祖父・藤原宣孝が堤中納言といわれたのも、邸宅に川の水を引き入れていたからという。邸は京都御苑、梨木神社参道から蘆山寺付近も含んでいたという。『源氏物語』中にも中川が登場する。光源氏は、方違の宿りとして紀の守の「中川のわたりる家」に出かけた。雨夜の品定めをにぎわした人妻の中の品の女を見かける。 第11帖「花散里」巻に、光源氏は故桐壷院の麗景殿女御、同母妹・花散里の里邸を訪ねる。屋敷は「中川のほど」にあった。 ◆文学 江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に挿絵入りで記されている。 ◆墓 ◈境内に、江戸時代中期の追尊天皇・慶光(きょうこう)天皇(1733-1794)の御陵がある。第114代・中御門天皇猶子・閑院宮典仁(すけひと)親王であり、光格天皇の父になる。 ◈宝蓮華院宮(第122代・明治天皇の妹)、江戸時代、第113代・東山天皇皇子。江戸時代、第119代・光格天皇皇子の御陵など数多い。 ◈御土居近くに平安時代の仏師・定朝(?-1057)と伝えられる墓がある。 ◈江戸時代初期の画家住吉派の祖、具慶(1631-1705)、如慶(1599-1670)、狩野正桜。 ◈室町時代-江戸時代のキリシタン大名・有馬晴信(1561-1612)の妻ジェスタの墓。 ◈公卿・中山忠親(1131-1195)以下24代の名を刻む「遠祖墳表記」が立つ。中山家は洛東中山・吉田寺の南にあり、中山に葬られた。戦乱により壊滅され、1897年に廬山寺内に遷された。この中で公卿・歌人・中山定規(1401-1459)は、『薩戒記』を著した。 ◈公卿・中山愛親(1741-1814)は、江戸時代、1789年、第119代・光格天皇が父・典仁(すけひと)親王に太上(だいじょう)天皇の尊号を贈ることを幕府に図る。だが、老中松平定信の反対でならなかった「尊号一件」に関与した。 ◈武将・宮部継潤(1528-1599)、公卿・歌人・中院通勝(1556-1610)、公卿・歌人・中院通村(1588-1653)、公卿・歌人・中院通茂(1631-1710)、公卿・中院通維(1738-1824)、公卿・歌人・清水谷実業(1648-1709)、公卿・清水谷公考(1845-1882)、公卿・野宮定基(1669-1711)、維新宮廷女房・中山績子(1795-1875)、大江磐代(おおえ-いわしろ、1744-1813)、公卿・野宮定功(1815-1881)。 ◈国学者・洋学者・秋元正一郎(1823-1862) 。 ◆花暦 源氏庭の桔梗は、6月-9月に花咲く。 ◆節分会 「追儺(ついな)式鬼法楽(鬼おどり)」(2月3日)は、節分に大師堂で行われる。近代、昭和期(1926-1989)初期に始まった。「鬼踊り」は、大正期(1912-1926)末に始まったともいう。 三鬼は、仏教の三毒とされる赤(貪欲)・青(瞋恚、しんい)・黒(愚痴)を表しており、三鬼の悪霊退散祈願として知られている。赤鬼は手に松明・剣、青鬼は斧、黒鬼は大槌を持つ。鬼は法螺(ほら)、太鼓の囃子で足拍子で踊り、追儺使の豆まきに遭うと退散する。これは、元三大師(良源)の修法中に邪魔をした三匹の鬼(悪霊)を、三鈷の法力により退散させたことに因む。 三鬼(赤鬼、青鬼、黒鬼)は、松明・斧などを振りかざし、元三大師が祀られている御堂へと進む。鬼らは加持祈祷の邪魔をしたため僧侶らの法力により追い払われる。その後、境内で「鬼は外、福は内」の掛け声とともに豆・餅が撒かれる。 ◆修行体験 毎日、随時に写経が行える。 ◆年間行事 初元三会(1月3日)、節分会・追儺式鬼法楽(14時15分、鬼の加持。15時、鬼踊り。16時、鬼の加持。古式焼式。)(2月3日)、春彼岸(春分の日)、盂蘭盆会(8月1日-8月16日)、 元三大師生誕会(9月3日)、秋彼岸(秋分の日)。 元三大師堂息災護摩修法(毎月3日)。源氏庭の拝観休み(1月1日、2月1日-2月9日、12月30日-31日)。 写経(毎日9:00-15:00の間に60-90分ほど)。 *年間行事は中止、日時、内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都歴史案内』、『京都府の歴史散歩 上』、『古都歩きの愉しみ』、『京のキリシタン史跡を巡る 風は都から』、『平安京散策』、『京都大事典』、『京都 四季の庭園』、『おんなの史跡を歩く』、『京を彩った女たち』、『紫式部と平安の都』、『平成28年第52回 京都非公開文化財特別公開 拝観の手引』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都時代MAP 平安京編』、『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京の福神めぐり』、『京都歩きの愉しみ』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、『週刊 京都を歩く 44 京都御所周辺』、『週刊 京都を歩く 18 桂・松尾』、『週刊 仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山』、『仏像を旅する 京都』、『広辞苑はなぜ生まれたか-新村出の生きた軌跡』、『豊臣秀吉と京都 聚楽第・御土居と伏見城』、『御土居堀ものがたり』、『洛中洛外』、『秀吉の京をゆく』、『京都の地名検証 2』、『京都の地名検証 3』、『京都大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都・観光文化 時代MAP』、『豊臣秀吉事典』、『御土居跡』、 『建築家秀吉』、延命地蔵大菩薩の駒札、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「御土居跡-京都市」、ウェブサイト「廬山寺」 、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」、OpenStreetMap Japan  |

|

|

|

|