|

|

|

| * | |

| 仁和寺 (京都市右京区) Ninna-ji Temple |

|

| 仁和寺 | 仁和寺 |

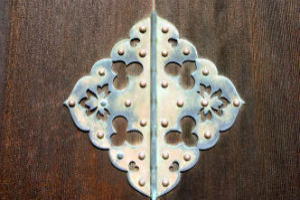

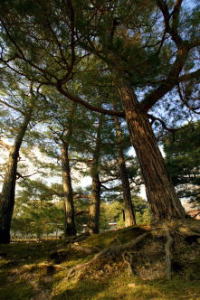

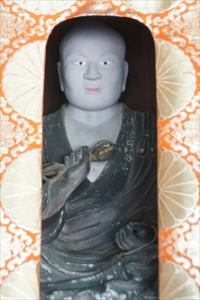

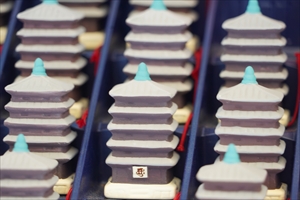

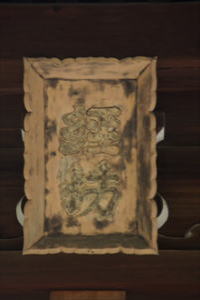

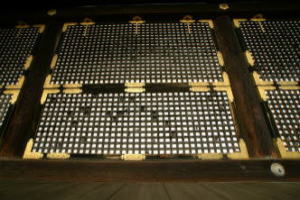

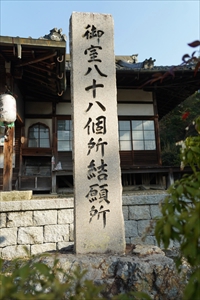

境内は仁和寺御所跡として史跡指定されている。  二王門(重文)      二王門  二王門、三手先組物    二王門、金剛力士像、阿像   二王門、吽像  仁王門、背面の唐獅子像  仁王門、唐獅子像  仁王門  仁王門から、中門を望む。背後の山は大内山。  東門  通用門    本坊表門 (重文) 、薬医門、総ケヤキ  フジバカマ  本坊表門  本坊表門、桜紋様  本坊表門「御室流華道総司庁」  勅使門  勅使門、桜の軒丸瓦   御衣黄桜  勅使門  勅使門、透し彫り  勅使門の彫刻装飾  勅使門     松   皇族門  皇族門、透かし彫り  大玄関  大玄関  玄関、懸魚(兎毛通)  玄関、蟇股  妻虹梁、ニ重虹梁   御室流華道  御室流、京都御所   渡廊  白書院  白書院  白書院東の南庭   白書院「功参造化」、 「功(わざ)が天のなせる業の域に入る」  白書院    砂紋引き   白書院、福永晴帆(1883-1961)の四季の松の襖絵がある。  白書院  白書院   渡廊  宸殿、板戸絵  宸殿、板戸絵  宸殿  宸殿  宸殿、蔀戸、縁、高欄   宸殿前の右近の橘、東側に左近の桜が植えられている。  宸殿南、帳台の間、鞘の間   宸殿、飾り金具まで亀岡末吉が手掛けた。  宸殿、板戸絵  網代塀  網代塀  宸殿東の北庭  宸殿東の北庭、借景に五重塔、茶室「飛涛亭」が入る。  宸殿東の北庭  宸殿東の北庭   宸殿北庭  宸殿北庭   宸殿板戸   宸殿北庭、築山、池泉も大規模、植栽も豊富  宸殿北庭  滝  宸殿北庭、五重塔、中門、茶室も借景になっている。  茶室「飛涛亭」   宸殿、下段の間(三の間)  宸殿、下段の間(三の間)  宸殿、下段の間に冬の交野の「鷹野行幸図」   宸殿  宸殿、上段の間、原在泉の花鳥画「孔雀と牡丹」  宸殿、上段の間(一の間)、書院造  宸殿、渡廊、建物の間は廊下で結ばれている。  宸殿  宸殿  宸殿、西面  霊明殿への渡廊   霊明殿  霊明殿  霊明殿、扁額「霊明殿」  霊明殿  霊明殿、須弥壇、歴代門跡の御霊(位牌)を祀る。須弥壇の上に掛る布が水引。   霊明殿、水引の菊華紋  霊明殿、閼伽棚  霊明殿北の鎮守社   霊明殿北の鎮守社  霊明殿北、土蔵?  茶室「遼廓亭(りょうかくてい) 」 (重文)  黒書院、宸殿の西側にある。  黒書院  黒書院、近代から現代の日本画家・堂本印象(1891-1975) の障壁画、1937年に描かれた。    渡廊  渡廊  木戸  木戸、桜の透かし彫りの意匠   済心塚(さいじんづか)  済心塚  露座の金剛華菩薩像、霊宝館の西にある。  霊宝館、宝物数千点をを展示保管する。開館は春季が4月1日-5月第4日曜日、秋季が10月1日-11月23日。    大内山  中門(重文)    中門  中門  中門  中門  中門  中門  中門、左の脇間、西方天(広目天)、左右鬼  中門、右の脇間、東方天(持国天)、左右邪鬼     茶所   茶所、猫を象ったおみくじ  茶所、紅白のさくらのおみくじ  茶所、五重塔のおみくじ  五重塔(重文)  五重塔  五重塔、相輪  五重塔、龍の鬼瓦  五重塔、ミツバツツジ  ミツバツツジ ミツバツツジ ミツバツツジ   サクラ      アセビ     五重塔  五重塔、初層に種字扁額。梵字で大日如来を示す。  五重塔、三手先組物、尾垂木、ニ軒垂木  五重塔内部、説明板より 五重塔内部、説明板より   ツバキ  九所明神  九所明神拝殿   九所明神本殿・左殿・右殿(重文)   九所明神、石燈籠  九所明神、石燈籠    九所明神、中殿(本殿)  九所明神、五所(左殿)  九所明神、四所(右殿)  九所明神の東にある。不明  観音堂(重文)  観音堂、鰐口   観音堂、千手ひも   経蔵(重文)   経蔵、扁額  経蔵、火頭窓  経蔵   経蔵 経蔵 経蔵 経蔵  金堂(国宝)   金堂  金堂  金堂  金堂、蔀戸      金堂  金堂  金堂  金堂  金堂  金堂   金堂  燈籠    シャクナゲ  ミツバツツジ         金堂  金堂、鬼瓦  金堂、亀瓦  金堂  金堂、妻  金堂   金堂北の山   鐘楼 (重文)  鐘楼    御影堂(みえどう)の中門(重文)  御影堂  御影堂  御影堂   御影堂  御影堂   御影堂(みえどう、重文)  御影堂、蔀戸、金具も清涼殿の物を使う。  御影堂  御影堂  御影堂  御影堂  御影堂  御影堂  御影堂、サルスベリ  御影堂、サルスベリ  御影堂、ツバキ  大黒堂   手水舎   ツバキ   ツバキ  令和阿弥陀堂  令和阿弥陀堂  令和阿弥陀堂、阿弥陀如来像、説明板より  令和阿弥陀堂、前庭    石造不動  石造不動  石造不動  石造不動  石造不動  石造不動、御室水掛け不動尊  石造不動、水掛不動尊    宇多法皇像(右、仁和寺蔵)、束帯天神像(菅原道真像)(左、北野天満宮像)、説明板より  宇多法皇(中央やや左)と菅原道真(右)、「北野天神縁起絵巻承久本(巻三)」(北野天満宮蔵)、説明板より  石造不動、紅白の梅一対   紅白の梅一対  閼伽井戸  閼伽井戸  閼伽井戸  御室桜   御室桜  御室桜  揚道桜  揚道桜  五本線の入る筋塀  江戸時代後期、1829年の絵図写本に描かれた「御室八十八カ所霊場」、説明板より  【参照】御室八十八ヶ所霊場、弁天池  【参照】御室八十八ヶ所霊場  【参照】御室八十八ヶ所霊場、霊山寺(りょうぜんじ)  【参照】御室八十八ヶ所霊場、成就山(230m)の一番高い所にある54番札所の延命寺。  【参照】御室八十八ヶ所霊場、結願所、大窪寺  【参照】御室八十八ヶ所霊場、大窪寺  【参照】御室八十八ヶ所霊場、大窪寺、弘法大師像  【参照】成就山の山頂  【参照】成就山から見た南東方向、京都市内市街地、右の山が双ヶ岡、仁和寺境内は画面の中央付近から左に広がる。  仁和寺全景  【参照】平安時代の仁和寺の復元模型(京都市平安京創生館、展示模型より)  【参照】平安時代の円教寺の復元模型、仁和寺に隣接していた。(京都市平安京創生館、展示模型より) 【参照】平安時代の円教寺の復元模型、仁和寺に隣接していた。(京都市平安京創生館、展示模型より) 弘法大師空海の供養をする正御影供(3月21日)  福王子神社の祭礼では、神輿は勅使門から南庭内に入る。  【参照】陶工・野々村仁清(?-1694?)の窯址(堅町)、境内の南東。  【参照】仁和寺御所跡から出土した緑釉薬の軒平瓦(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】仁和寺御所跡から出土した緑釉薬の軒平瓦(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所蔵) 【参照】宇多天皇大内山陵  【参照】宇多天皇大内山陵、境内北東の山中にある。 |

仁和寺(にんな-じ)は、大内(おおうち) 山の南麓、双ヶ岡(ならびがおか) の北に位置する御室(おむろ) にある。高雄へ向う周山(しゅうざん)

街道筋に建ち、3万坪(99174㎡)の広大な境内を有している。 皇室との関係深く、最初の門跡寺院であり、「仁和寺門跡」、「御室御所」ともいわれた。かつて「諸宗大本山の最上位」と称された。山号は大内山という。 真言宗御室派総本山。本尊は阿弥陀三尊、密教系寺院で安置するのは珍しいという。 神仏霊場会第92番、京都第12番霊場。水掛不動は、「近畿三十六不動尊」第14番霊場。金堂の脇仏大勢至菩薩、勢至菩薩(一周忌) は京都十三仏霊場めぐりの第9番札所。四国八十八箇所、京の「三弘法まいり」の一つ(ほかに東寺、神光院)。御朱印(7種類)が授けられる。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。「京都市のバリアフリー・車椅子の方にもおすすめできる神社・寺院スポット一覧 (10件)」(介護アンテナ)の一つに選ばれている。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 平安時代、886年、第58代・光孝天皇の勅願により大内山麓に創建された。国家安泰、仏法隆盛を祈願し、寺号は年号「仁和」により天皇により「仁和寺」と名付けられた。 887年、光孝天皇が亡くなる。第59代・宇多天皇は伽藍をほぼ完成させる。(『一代要記』) また、888年、旧8月、父・光孝天皇の遺志を継いだ宇多天皇により開創された。金堂に光孝天皇の等身大本尊・阿弥陀三尊が安置される。当初は「西山御願寺」とも呼ばれ、光孝天皇の一周忌法要が執り行われる。年号寺院「仁和寺」になる。東寺長者で空海弟子・真然を導師として盛大な落慶法要が執り行われる。(『日本紀略』『帝王編年記』『仁和寺堂院記』)。以後、真言密教寺院になる。 890年、別当初例になる幽仙の奏請により、年分度者2人が置かれる。以後、国家鎮護のため金光明経、法華経を転読した。(「太政官符(類聚三代格)」) 897年、 宇多天皇が退位し、上皇になる。 899年、宇多天皇は、第60代・醍醐天皇に譲位後、東寺一長者・益信(やくしん) を戒師として当寺で落髪した。天皇は仁和寺1世になり、寛平法皇と称した。境内巽の方角に円堂院(八角御堂)が建てられる。 901年、光孝天皇周忌により宇多法皇は当寺で法華八講を修した。(『日本紀略』) 903年、別当・観賢の奏請により声明業年分度者1人が置かれる。(「太政官符(類聚三代格)」) 904年、宇多法皇は寺内に僧房の尊称「御室(御座所) 」を設けて移り住んだ。このため、以後、周辺の地名も「御室」になり、当寺は「御室御所」とも呼ばれるようになる。(『仁和寺御伝』『古今著聞集』) 906年、朱雀院(第61代)が行幸する。 928年、観音堂が建立された。 931年、宇多法皇が仁和寺の御室で亡くなり、背後の大内山に葬られる。当初は、最澄の台密系寺院との深い関わりがあり、宇多法皇以後は空海の東密系になる。 天暦年間(947-957)、仁和寺の里桜有名になる。(『日本紀略』) 948年、寛朝は仁和寺御室を潅頂堂にする。 950年、宇多法皇皇子・敦実親王が出家入寺する。 951年、観音院の供養が行われた。 952年、朱雀法皇(第61代)が落飾し仁和寺に移る。寛空が仁和寺別当になった。(『仁和寺御伝』) 957年、仁和寺桜会が行われた。 967年、寛朝は仁和寺別当になる。 983年、第64代・円融天皇の勅命により、院家・円融寺(四円寺の一つ)を建立する。寛朝は落慶法要の導師を務めた。(『仁和寺諸院家記』) 985年、第66代・一条天皇中宮の上東門院彰子は、観音院を再建、供養する。円融天皇は寛朝を戒師として落飾した。 998年、済信が別当になる。一条天皇の御願により円教寺が建立された。 999年、源源信の忌日に、娘・倫子により7周忌の法事が営まれる(『御堂関白記』) 1004年、雅慶が東大寺、仁和寺別当になる。 1010年、藤原道長の妻・倫子は、観音院潅頂堂を供養する。(『日本紀略』) 1019年、第67代・三条天皇皇子・性信の仏名会の厳修に、藤原道長が参詣した。(『小右記』) 1055年、後朱雀天皇の御願により円乗寺が建立される。 1068年、性信法親王は禁中で、第70代・後冷泉天皇のために孔雀経法を修した。天皇の遺骨が仁和寺に納められる。 1070 年、後三条天皇の御願により円宗寺が建立される。 1073年、後三条院(第71代)は性信を戒師とし落飾する。 1075年、信覚が別当になる。 1083年、第72代・白河天皇皇子・覚行法親王(1075-1105)が性信に入室した。聡子内親王は第71代・後三条天皇のために大教院を創建する。 1096年、白河上皇は院家・成就院の両界曼荼羅を開眼した。(『仁和寺諸院家記』) 1099年、3世・覚行は、法親王の宣命を賜る。法親王の初例になる。(『仁和寺御伝』)。百口の僧により百万遍尊勝陀羅尼供養を修した。 1104年、獅子王宮は、仁和寺・成就院で覚行により出家する。 1109年、寛助は、伝法会を開催する。藤原顕季は100体の大威徳像を、宇堂を建てて安置した。(『仁和寺諸院家記』) 1113年、第73代・堀河天皇の遺骨が仁和寺円融寺に納められる。 1117年、北(喜多)院薬師堂が供養される。(『本要記』) 1119年、金堂、東西廻廊、鐘楼、経蔵、三面僧房、観音院、灌頂院など多くの堂宇が焼失した。金堂が再建供養される。(『百錬記』『中右記』) 1121年、観音院、潅頂院、仏母院を供養する。 1125年、白河院皇子・覚法法親王(1091-1153)が検校職に補任された。 1130年、鳥羽上皇(第74代)、皇后・待賢門院璋子の行幸がある。その発願で子院・法金剛院が供養される。 1137年、馬場で競馬が催される。(『古今著聞集』) 1139年、大教院が焼失する。(『錬抄』) 1142年、待賢門院は仁和寺法金剛院で出家する。 1153年、覚法、鳥羽院皇子・覚性法親王は、秘法の孔雀経法の本尊、道具類の仁和寺以外の使用を禁じる起請文を作成する。以後、仁和寺は東寺長者よりも優位に立ち、東寺長者も仁和寺より多く輩出した。仁和寺御所が焼失する。(『本朝世紀』) 1156年、保元の乱に敗れ、白河北殿を脱した崇徳上皇(第75代)は、如意越を断念し、仁和寺に出頭した。同母弟の覚性法親王に取り成しを依頼した。覚性は申し出を断り、上皇は寛遍法務の旧房に移り源重成の監視下に置かれた。 1178年、中興の祖、後白河院皇子・守覚法親王(1150-1202)は、建礼門院徳子のお産に際し、六波羅亭で孔雀明王法を修した。第81代・安徳天皇が生誕したことから、第80代・高倉天皇より礼状を贈られる。 1180年、父・以仁王の挙兵に際し、道尊は平家に捕らえられ、仁和寺で出家させられる。 1183年、平経正が都落ちの前に仁和寺を訪れる。(『平家物語』) 平安時代後期、周辺には院家、子院、70余りが建てられ、御願寺(四円寺、しえんじ)が建立された。第64代・円融天皇の円融寺、第66代・一条天皇の円教寺、第69代・後朱雀天皇の円乗寺、第71代・後三条天皇の円宗寺をいう。そのほか法親王、内親王らの院家(いんげ) 、子院など、寺院も78から106も建てられていた。 鎌倉時代、1186年、6世・守覚法親王は、空海が唐より持ち帰った経典類の書写『三十帖冊子』と空海筆の両界曼荼羅を東寺経蔵より、仁和寺・大聖院経蔵に借覧、移した。以後、守覚が真言長者になることを意味した。 1192年、後白河法皇の没後、殷富門院(いんぷ-もんいん)は仁和寺法金剛院で出家し、真如観と称した。 1205年、宣陽門院(第77代・後白河天皇皇女)は、長講堂で道法法親王により出家する。 1211年、御影堂が創建された。 1217年、証空は経蔵の虫払いの際に、善導の『般若讃』を発見したという。(『西山上人縁起』) 1242年、法金剛院など73の寺院を付属した。(『仁和寺諸道記」) 1276年、性助法親王は、蒙古調伏のために、仁和寺・大聖院で孔雀法を修した。 1278年、道融が別当になる。 1281年/1276年、性助法親王は、蒙古調伏のための孔雀経法を大聖院で修した。1281年、大奝が別当になる。 1229年、仁和寺宮家の桜の木が閑院内裏南殿に移植される。 1307年、後宇多院(第91代)は禅助を戒師として落飾する。 1311年、禅助が別当になる。 南北朝時代、1369年、大風雨により円宗寺、観音院、真言院が倒壊した。 1378年、大聖院御所が焼失する。このため、菩提院を仮御所にした。 室町時代、1401年、足利義満は、仁和寺永助の招きにより、青蓮院尊道とともに参詣した。 1431年、後小松上皇(北朝6代)は、一品助法親王を戒師として落飾する。 1468年/1467年、応仁・文明の乱(1467-1477) で、仁和寺に陣を敷いた西軍と攻撃を仕掛けた東軍の戦があり、東軍が攻め入り仁和寺は焼失する。金堂、御室、円堂院、堂舎、僧房が失われた。このため、双岡西麓に仮御所が設けられ移される。旧地は「本地野」と呼ばれ荒廃する。また、1671年に再建されるまで、西方寺(右京区)に寺基が移されたという。 1524年、覚算により、再建のための勧進が行われる。不調に終わる。 1525年、第104代・後柏原天皇は、痘瘡流行の際に、「般若心経」を書写して仁和寺、延暦寺に納め人々の安穏を祈念した。 安土・桃山時代、1575年、織田信長の100石の寄進があり、150年ぶりに旧地に戻る。 1591年、豊臣秀吉は860石の朱印地を与えた。 江戸時代、1617年、徳川秀忠は1500石の朱印地を与える。 寛永年間(1624-1644)/1641年以降、21世・覚深法親王が旧地に復興した。徳川家光の寄進によりに次々に堂宇が再建された。紫宸殿、清涼殿、常御殿などが移築される。御影堂、五重塔、観音堂、九所明神(1641-1644とも)が建立される。現在の建物の多くは、この時の再建による。 1634年、覚深法親王は、3代将軍・家光に再興を願い出、許可される 1637年/1606年、京都御所改造により紫宸殿、清涼殿が移され、金堂、御影堂になる。1637年、五重塔が建立されたともいう。 1641年、幕府は仁和寺再興奉行に、木下淡路守利富、青木甲斐守重兼を命じた。 1646年、覚深法親王により、旧地に伽藍の造営が完成し、落慶法要が執り行われる。仁和寺再建が完成した。この頃、桜も植樹される。野々村仁清が竪町に仁和寺御用窯(御室焼)を開く。 1660年、後水尾法皇は仁和寺に行幸し、野々村仁清の作品を取り寄せ鑑賞する。 寛文年間(1661-1673)、観桜が盛んになる。 1735年、御室の花見が禁じられた。 1757年、御室の花見が再開される。 18世紀(1701-1800)後半 、富くじを開始する。 1829年/1827年、成就山に「御室八十八カ所霊場」がつくられた。29世・済仁法親王の命により、寺侍医・久富遠江守文連が、四国霊場の土を持ち帰り完成させた。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震) で大破した。御室八十八カ所霊場のお堂・境内が転倒・破損した。(『宝暦現来集』『成就院日記』『京都地震実録』) 1850年、旧4月、第121代・孝明天皇は、「万民安楽、宝祚長久」の祈りを、仁和寺など七社七寺に命じた。 1852年頃、永楽和全が御室窯を開く。 1867年、代々法親王が門跡になり門跡寺院の筆頭にあった。だが、30世・純仁法親王(嘉彰親王)の還俗により皇族による門跡が断絶する。 1868年、嘉彰親王が還俗し、鳥羽・伏見の戦いの征夷大将軍に任じられ倒幕軍になる。戦の直後、境内には調練場が造営された。境内南の双ヶ岡の南端には射撃訓練場が設けられ、工事には仁和寺の僧侶、花園村の農民らが加わった。 近代、1871年、江戸幕府の定めた三門跡制(宮門跡、摂家門跡、准門跡)は廃止になり、門跡の称号も廃された。御所号、門跡、院家などの呼称は廃止され、千年の門跡寺院の歴史は終焉した。 1878年、各寺(大覚寺、広隆寺、神護寺、法隆寺、薬師寺、西大寺、唐招提寺)と合同し、西部真言宗と称した。 1879年、東寺支配になる。 1885年、旧門跡は復称を許された。 1887年、火災により御殿地区の宸殿、勅使門など20余りを焼失する。 1888年、内務省は再建費として500円を下付した。 1890年、真言宗各派分離により、御室派として独立した。大覚寺派、高野派とともに古義真言宗になった。10余の伽藍が再建された。 1895年、10月23日、英文学者・小説家・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が訪れている。 1896年、渡辺雲照が仁和寺門跡になる。 1900年、真言宗分離の際に御室派として独立する。 1903年、真言宗御室派と称した。 1906年、土宜法竜は仁和寺門跡御室派管長になる。 1909年、花園・安井門跡宸殿を移築改修し、黒書院が建てられる。 1911年、霊明殿が建立された。 1913年、再建される。勅使門が建立される。 1914年、京都府技師・亀岡末吉の設計により宸殿が再建されている。 1924年、御室桜は国の名勝に指定された。 1925年/1924年、大覚寺派、高野派(高野山)と合同し、古義真言宗になった。 1945年、終戦直前に近衛文麿は仁和寺を訪れている。戦後、独立し真言宗御室派と称した。 現代、1994年、ユネスコの世界遺産に、古都京都の文化財として登録された。 2012年、四国霊場八十八箇所の「京都三弘法まいり」が復活する。 2015年、二王門近くの世界遺産緩衝地帯(バッファゾーン) に出店予定のコンビニに対し、当寺と住民は景観などの悪化を招くとして計画の白紙撤回を求めた。京都簡裁に調停を申し立て、当社は出店を断念した。 2018年、9月、台風21号により、一部建物の損壊、倒木被害、御室八十八カ所霊場の建物損壊、成就山での倒木などがあった。 2020年-2027年、御室八十八カ所霊場の復興整備が7年計画(御室地区等整備プロジェクト)で始まる。 ◆光孝 天皇 平安時代前期の第58代・光孝 天皇(こうこう-てんのう、830-887)。男性。諱は時康(ときやす)、小松帝。父・第54代・仁明(にんみょう)天皇、母・贈太政大臣・藤原総継の娘・沢子の第3皇子。16歳で元服、常陸太守、中務卿、上野太守、大宰帥、式部卿などを歴任(遥任)した。849年、渤海国大使・王文矩は天子の位に就く相であるとした。884年、藤原基経(もとつね)の意向により、第57代・陽成(ようぜい)天皇の譲位を受けて55歳で即位する。ただ、政治の実権は基経が握り、実質的な関白の初めになる。885年、年号を仁和に改める。在位3年で亡くなる。小松郷大内山山麓での寺院建立は果たせなかった。 皇子の頃、仁和寺寺域内の小松野で過ごし「君がため春の野に出でて若菜摘むわが衣手に雪は降りつつ」(『小倉百人一首』)を詠んだ。『古今集』に2首入る。58歳。墓所は後田邑陵(のちのたむらのみささぎ、小松山陵)(右京区)。 ◆宇多 天皇 平安時代前期-中期の第59代・宇多 天皇(うだ-てんのう、867-931)。男性。定省(さだみ)、亭子院帝(ていじいんの-みかど)、寛平(かんぴょう)法皇。父・第58代・光孝天皇、母・尊称皇太后・班子(はんし)女王(式部卿・仲野親王の娘、第50代・桓武天皇の孫)の第7皇子。884年、源姓により臣籍に下り、官人になる。887年、病の父・光孝天皇の希望、太政大臣・藤原基経の推挙により親王に復した。その初例になる。皇太子、践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)、即位した。その後、基経との間に権力争いが起こる。勅書中、橘広相が起草した「阿衡の任」の解釈をめぐり、基経は「実権のない礼遇」として天皇に抗し政務を怠業する。半年後、天皇が譲歩し勅書を改めた。(「阿衡(あこう)事件」)。891年、基経の没後、関白を置かず、基経に諫言した菅原道真、基経の子・藤原時平を起用する。897 年、13歳の皇太子・敦仁(あつひと/あつぎみ)親王(第60代・醍醐天皇)に譲位し、帝王学の訓戒「寛平御遺誡(ごゆいかい)」を与え、道真の重用を求めた。太上天皇と称せられる。899 年、仁和寺で出家(空理、後に金剛覚)、仁和寺1世になる。太政法皇になり、出家した上皇を「法皇(太上法皇)」と称した初例になる。仁和寺内の御所が「御室(おむろ)」と尊称された。東大寺で菩薩戒、901年、東寺で伝法灌頂を受ける。道真は時平の讒言(ざんげん)により太宰府へ左遷になる。宇多法皇は内裏宮門に座り込み抗議した。913年、詩宴「亭子院歌合」を開く。沈滞していた詠歌への意欲を刺激した。 基経の死後は藤原氏を抑え、菅原道真を起用した。摂関政治の弊害を改める親政を行う。律令の原則に立ち返る。(「寛平(かんぴょう)の治」)。仁和寺内に御所を営み、亭子院、六条院にも住む。和歌、音楽を好み、琵琶の名手として知られた。歌集『亭子院御集』、『古今集』などにも収められた。天皇日記の初例『宇多天皇日記』を著す。寺家宝蔵目録『仁和寺御物実録』がある。 仁和寺御室で没した。65歳。境内北の大内山陵(北区)に葬られた。 ◆益信 平安時代前期-中期の真言宗の僧・益信(やくしん/えきしん、827-906)。男性。俗姓は品治(ほんじ)、本姓は紀氏。勅諡号は本覚大師、通称は円城寺僧正。備後(広島県)の生まれ。行教の兄ともいう。奈良・大安寺で幼年に出家し、法相宗、密教を学ぶ。元興寺(がんごうじ)・明詮(みょうせん)に法相を学び、宗叡、源仁に真言密教を学ぶ。887年、源仁から伝法灌頂を受け阿闍梨になる。888年、権律師、東寺二長者に補せられた。890年/891年、第7代東寺長者。894年、東大寺別当・法務に任じられる。899年、仁和寺で宇多上皇(第59代)の戒師を務めた。900年、僧正。901年、宇多上皇に伝法灌頂を授けた。藤原淑子の病平癒に霊験あり、帰依を受けて東山の山荘を円城寺として開山した。真言宗御室派広沢流の祖。著『金剛頂蓮華部心念誦次第』1巻 。80歳。 1308年、本覚大師の号を賜る。法流は寛朝に至り広沢流とよばれる。 ◆観賢 平安時代前期-中期の真言宗の僧・観賢(かんげん/かんけん、854/853-925)。男性。俗姓は秦氏/伴氏、通称は般若寺僧正。讃岐国(香川県)の生まれ。872年、真雅(空海の実弟)の許で出家・受戒した。東寺の聖宝より三論・真言密教を学び、895年、灌頂を受けた。900年、仁和寺別当になる。弘福寺別当・権律師になり、延喜年間(901-923)、東寺長者・法務・検校を歴任・兼任した。919年、醍醐寺初代座主(ざす)・金剛峰寺座主になった。空海への諡号を賜るために朝廷に働きかけ、921年、空海に諡号「弘法大師」を得て、後の大師信仰に道を開く。923年、権僧正に任じられる。著『大日経疏鈔』。72歳。 事相(密教修法)・教相(密教理論)に通じた。分裂しかけた真言宗を東寺中心に統合し、天台密教に対抗した。般若寺を創建した。最澄(伝教大師)に先を越された空海のために、諡号を朝廷に奏請した。空海が唐から請来した『三十帖冊子』を東寺の経蔵に納めている。 ◆済信 平安時代中期-後期の真言宗の僧・済信(さいじん/せいじん、954-1030)。男性。真言院僧正、仁和寺僧正など。父・左大臣・源雅信(敦実親王とも)。雅慶に師事し、真言密教、法相教学も学ぶ。989年、寛朝に灌頂を受け、権律師に任じられた。東大寺別当、勧修寺長吏、東寺長者法務を歴任した。1019年、大僧正、1020年、僧として初めての牛車宣旨を受けた。1027年、藤原道長の葬儀の導師を勤めた。弟子に延尋・性信入道親王などがいる。77歳。 仁和寺観音院灌頂堂の後方に葬られたという。父・雅信は成就山に葬られている。仁和寺境内に済信塚がある。 ◆性信 平安時代中期-後期の真言宗の僧・性信(しょうしん、1005-1085)。男性。俗名は大中臣(おおなかとみ)、与四郎、性信法親王、大御室(おおおむろ) 。常陸(茨城県)の生まれ。父・第67代・三条天皇、母・藤原済時の娘の第4子。1011年、親王宣下を受け師明親王になる。1018年、仁和寺の済信(さいしん)のもとで出家、東大寺で登壇受戒した。後に仁和寺2世になる。以後、仁和寺は門跡になる。1023年、伝法灌頂を受ける。1025年、灌頂阿闍梨になり、1059年、高野山で灌頂院建立を発願し、護摩800余日を修した。1077年、法勝寺検校、1083年、二品に叙され、皇子出家後の叙品の始まりになる。89歳。 孔雀経法、薬師法により天皇皇子の病いを治し、「弘法大師の再来」と称された。広沢流を広め、弟子・寛助(かんじょ)が後継になった。 ◆覚性 法親王 平安時代後期の仁和寺門跡・覚性 法親王(かくしょう-ほっしんのう、1129-1169)。男性。父・第74代・鳥羽天皇、母・待賢門院璋子の第5皇子。1129年、親王になる。仁和寺北院の覚法により出家、灌頂を受け、1153年、仁和寺5世・門跡になる。1167年、総法務。1156年、保元の乱後、兄・崇徳上皇は弟の法親王を頼り仁和寺に立ち寄る。その後、捕えられ讃岐に流され憤死した。89歳。 ◆隆暁 平安時代後期-鎌倉時代前期の真言宗の僧・隆暁(りゅうぎょう、1135-1206)。男性。本姓は源、通称は勝宝院法印、宰相法印、弥勒寺法印。一条能保(よしやす)の養子。仁和寺の寛暁のもとで出家した。1181年、養和の飢饉で犠牲になった遺体ごとに「阿字」を記し、4万2300余の成仏を祈願したという。(『方丈記』)。1194年、法印にすすむ。1200年、大僧都、東寺二長者になった。72歳。 ◆殷富 門院 平安時代後期-鎌倉時代前期の皇族・殷富 門院(いんぷ-もんいん、1147-1216)。女性。亮子(りょうし)内親王、法名は真如観。京都の生まれ。父・第77代・後白河天皇、母・藤原季成の娘・成子(せいし、高倉三位局)の第1皇女。同母兄弟に以仁王(もちひと)・守覚法親王・式子内親王。1156年、内親王宣下(せんげ)、即日、伊勢斎宮になる。1157年、斎宮を退下した。1180年、以仁王の邸にいたという。1182年、第81代・安徳天皇の准母として皇后と呼ばれる。のち第82代・後鳥羽天皇の准母になる。1187年、院号宣下、殷富門院と称した。1192年、後白河法皇より、金剛勝院・押小路殿を伝領した。法皇の没後、仁和寺法金剛院で出家し、真如観と称した。仁和寺東南の安井殿に住む。1200年、御願寺として御堂を建て蓮華光院と号した。70歳。 安井門跡(蓮華光院)の祖。猶子に、道尊、仁和寺僧・良恵(九条兼実の子)、長仁親王(後鳥羽院第2皇子、仁和寺御室道助入道親王)、東宮守成親王(第84代・順徳天皇)がいる。鎌倉時代初期の女院御所は文芸の場になる。蓮華光院法華堂に葬られた。 ◆道尊 平安時代後期-鎌倉時代前期の皇族・僧侶・道尊(どうそん、1175-1228)。男性。号は安井宮御室。父・以仁王(第77代・後白河天皇第3皇子)の第2王子。1180年、父の挙兵に際し平家に捕らえられ、仁和寺で出家させられる。殷富門院は蓮華光院に引き取り養育した。1193年、一身亜闍梨に補され、1204年、法印、権僧正に任じられる。1206年、東大寺別当、1207年、東寺長者、仁和寺別当になる。1209年、僧正、1221年、大僧正に昇進した。53歳。 第83代・土御門天皇、第84代・順徳天皇、第86代・後堀河天皇の護持僧を務めた。 ◆道円 法親王 鎌倉時代前期-中期の皇族・道円 法親王(どうえん-ほうしんのう、1224/1210-1281/1240)。男性。西院宮、安井宮。父・第83代・土御門天皇の皇子。真言宗の僧。1231年、道助入道親王より灌頂を受ける。仁和寺の蓮華光院、西院に住し、西院宮、安井宮と称された。58歳/31歳。 ◆宣陽 門院 平安時代後期-鎌倉時代中期の宣陽 門院(せんよう-もんいん、1181-1252)。女性。名は覲子(きんし)、法名は性円智。 後白河法皇(第77代)の第6皇女、母は寵妾・丹後局(高階栄子)。1189年、内親王、准三宮。1191年、天皇の生母でなく、后位につかない内親王として初めて院号を受ける。1192年、法皇は死の直前に御所六条殿、持仏堂の長講堂、膨大な荘園群(長講堂領)を女院に譲与した。六条西洞院を御所にした。法皇・後鳥羽天皇の近臣が後見した。1196年、源通親(みちちか)と結び、九条兼実(かねざね)を失脚させた。1200年、第82代・後鳥羽天皇の子・雅成親王を養育する。1205年、長講堂で道法法親王により出家し、性円智と称した。1221年、雅成は承久の乱で鎌倉幕府により但馬に流される。その後、関白・近衛家実の娘・長子(鷹司院、第86代・後堀河天皇の中宮)を養女にした。後、九条道家との政争に敗れた。仁和寺菩提院・行遍を信任し、1238年、行遍が供僧設置を図る東寺に所領寄進した。1251年、上西門院領を鷹司院に譲与する。1252年、伏見殿で没した。72歳。 ◆狩野 孝信 室町時代後期-江戸時代前期の画家・狩野 孝信(かのう-たかのぶ、1571?-1618)。男性。幼名は与次、名は右近、右近将監、法名は円大院孝信日養。京都の生まれ。父・狩野永徳の次男、狩野光信の弟、子・守信(探幽)・尚信・安信。妻は織田信長の家臣・佐々成政の娘という。徳川氏に仕え、兄・光信の死後、慶長年間(1596-1615)後半-1615年、狩野派の中心存在になる。1613年、慶長内裏造営に際し総帥として、障壁画「賢聖障子」(現在は仁和寺)を制作した。1614年、名古屋城本丸御殿の障壁画制作を主導した。48歳?。 光信様式の華麗さ力強い筆法、濃い隈取の面貌描写を加え、探幽様式の先駆になった。伏見城本丸書院、「後陽成天皇像」(泉涌寺) 、明兆筆「五百羅漢像」補作2図(東福寺) 、「三十六歌仙」板絵など。 墓は妙覚寺(上京区)にある。 ◆顕証 安土・桃山時代-江戸時代前期の僧・顕証(1597-1678)。男性。寛永年間(1624-1642)、仁和寺再興をし、中興者とされた。経庫の典籍の聖教目録「顕証目録」を編纂した。高山寺経庫の聖教も整理した。81歳。 ◆覚深 入道親王 室町時代後期-江戸時代前期の真言宗の僧・覚深 入道親王(かくしん/かくじん-にゅうどうしんのう、1588-1648)。男性。良仁(かたひと)親王。父・第107代・後陽成天皇、母・典侍・中山親子の第1皇子。1594年、親王宣下を受ける。1600年、徳川家康は豊臣政権に近かった親王を廃し、天皇第3皇子・政仁(ことひと)親王(後の第108代・後水尾天皇)を立てる。1601年、良仁親王は、仁和寺・真光院に入室し落飾した。仁和寺21世。1614年、一品に叙せられ、法中第一座の宣下を受けた。1634年、3代将軍・徳川家光より寺領20万石の寄進を得て、慶長造営の建物を移して、仁和寺再建に尽力した。墓は仁和寺宮墓地にある。61歳。 ◆野々村 仁清 江戸時代前期-中期の陶工・野々村 仁清(ののむら-にんせい、?-1694?)。男性。名は清右衛門、通称は清兵衛。丹波国野々村(美山町)の生まれという。瀬戸、美濃、京都・粟田口などで学ぶ。1647年頃、御室仁和寺門前に御室窯を開き御室焼を始める。明暦年間(1655-1658)、仁和寺の「仁」、清右衛門の「清」より「仁清」と称し、その銘印を作品に捺した。京焼色絵陶器を完成させる。轆轤の技に優れ、銹絵(さびえ) 、染付、色絵などの茶器、懐石道具などを生んだ。 ◆尾形 光琳 江戸時代前期-中期の画家・尾形 光琳(おがた-こうりん、1658-1716)。男性。名は惟富、伊亮、方祝、幼名は市之丞、別号は道祟、寂明、長江軒。京都の生まれ。父・呉服商・雁金屋(かりがねや)の尾形宗謙の次男。弟は陶芸家の尾形乾山、曾祖父・道柏の妻は本阿弥光悦の姉。少年時代から能楽、茶道、書道などに親しんだ。父、山本素軒より狩野派の画法を学ぶ。1687年、父の遺産を相続する。35歳頃より光琳と称した。30歳代の終りより画家になる。1701年、法橋に叙せられた。1703年、奢侈禁止令の咎により「京市中住居お構い」により京都を追われる。1704年、江戸に一度出る。「中村内蔵助像」を描く。1709年、京都に戻る。作品に繰り返される絵柄で構成された「燕子花図屏風」(国宝、18世紀前半)。宗達を模写し、宗達の「風神雷神図屏風」を意識した傑作「紅白梅図屏風」(国宝、18世紀前半)などがある。本格的な画業を始めたのは、晩年の20年ほどだった。屏風絵のほか、香包、扇面、団扇、小袖、蒔絵、水墨画など幅広く手がけた。妙顕寺・興善院に葬られた。59歳。 仁和寺境内にある「遼廓亭」は、かつて嵐電御室駅付近にあり、それを移したという。光琳の住居跡ともいう。光琳好みの書斎とされている。大覚寺の障子絵「たわむれるうさぎ図」(重文)はこの亭より通い描いたという。 ◆純仁 法親王 江戸時代後期-近代の仁和寺門跡・純仁 法親王(あきひと-しんのう、1846-1903)。男性。伏見宮の生まれ。3歳で仁和寺を相続し、13歳で第121代・孝明天皇の親王として嘉彰(よしあき)と称し、仁和寺で得度した。仁和寺30世門跡に就く。1867年、還俗し、1868年、鳥羽・伏見の戦いでは軍事総裁に就く。征討大将軍に任じられ、錦旗を授けられた。その後、会津征討越後口総督になり、東京、京都に凱旋した。1869年、仁和寺総務職を解かれる。1870年、東伏見宮と改称した。57歳。 ◆渡辺 雲照 江戸時代後期-近代の真言宗の僧・渡辺 雲照(わたなべ-うんしょう、1827-1909)。男性。姓は渡辺、字は大雄、釈(しゃく)雲照、雲照律師。出雲(いずも)国(島根県)の生まれ。父・渡辺忠左衛門の4男。1836年、岩屋寺慈雲(いわや-じじうん)のもとで出家した。1844年、高野山に遊学し華厳・密教・天台・雲伝(うんでん)神道を学んだ。1868年-1869年、廃仏棄釈に対し、「諸宗同徳会盟」に加わり戒律主義による仏教の復興運動に努力した。1874年、山科派本山勧修寺(かじゅう-じ)門跡になる。1879年、真言宗教学の統一のため、東京湯島・霊雲寺に真言宗各派代表を集め、委員長として大成会議を開催する。戒学復興の主旨が容れられず、宗門を離れ、1883年-1884年、東京・京都に「十善会」を設立する。1887年、目白僧園を開き戒律主義による教育を行う。1890年、全国各地に十善会支会の設立させ雑誌『十善宝窟』を発行した。1896年、仁和寺門跡になる。主著『末法開蒙記』。83歳。 ◆土宜 法竜 江戸時代後期-近代の真言宗の僧・土宜 法竜(とき-ほうりゅう、1854-1923)。男性。幼名は光丸、本姓は臼井、字は覚意、号は雲外、木母堂。尾張(愛知県)名古屋の生まれ。父・吉造、母・かつ。4歳の時、伯母の貞月尼を通じて出家し、法竜と称する。1869年、高野山で真言・天台両宗などの教義を学ぶ。1883年、米国シカゴで万国宗教会議が開かれ、日本仏教の代表のひとりとして参加した。会議終了後、パリ・ギメ博物館仏教部の要請で5カ月間滞在した。ロンドンで滞欧中の博物学者・民俗学者の南方熊楠と知り合う。1906年、仁和寺門跡御室派管長、1920年、高野派管長、真言宗各派連合総裁、高野山大学総理などを兼任した。70歳。著『南方熊楠 土宜法竜 往復書簡』 上田照遍に師事した。南方との文通が続き、南方の宗教観に大きな影響を与えた。 ◆小泉 八雲 近代の英文学者・小説家・小泉 八雲(こいずみ-やくも、1850-1904)。男性。イギリス名はラフカディオ・ハーン(Hearn,Patrick Lafcadin)。ギリシャのリュカディア(レフカス)島の生まれ。父・チャールズ・ブッシュ・ハーン(アイルランド人軍医)、母・ギリシャ人(シチリア島)・ローザ・カシマチ。1856年、両親離婚し、父親の生家、アイルランド・ダブリンで大叔母に養育される。1862年頃、フランス・イプトー学校に在学した。1863年、イギリス・アショー学校に入学する。1866年、在学中に遊戯事故で左眼を失明した。父がスエズで死亡する。1867年、大叔母破産し学校を中退する。 1868年、ロンドンで放浪生活した。1869年、渡米する。1874年、 オハイオ州シンシナティ ・ 「エンクワイラー」新聞記者になる。日曜新聞「イ一 ・ジグランプス 」を発行する。1876年、「シンシナ ティ ・コマ シャル」新聞に移る。 1875年、短い結婚生活があった。1877年、ニュー ・オーリンズに移る。1878年、「ニュー ・ オーリンズ ・シティ・アイテム」社に移る。1881年、 「イム ズ ・ デモクラット」社の文学部長になる。1882年、フランスの詩人・小説家・ゴーチェの翻訳を刊行した。ギリシャで母が亡くなる。1887年-1889年、西インド・マルチニーク島に移る。1890年4月、ハーパー社の通信員として横浜着、8月、B.H.チェンバレンの紹介で島根県松江尋常中学に赴任する。12月、小泉セツ(節、松江藩士の娘)と結婚した。同僚・西田千太郎、県知事・籠手田安定らと親交した。1891年11月、熊本第五高等学校に移る。1894年11月、外国人居留地の神戸に移り、英字新聞「ジャパン・クロニクル」紙に論説記者として入社した。『知られぬ日本の面影』をアメリカで出版する。1895年、イギリス国籍から日本国籍になる。小泉家を継ぎ、小泉八雲を名のった。8月、上京し、東京帝国大学文科大学講師になり英文学を講じた。1903年3月、大学を退職する。1904年4月、東京専門学校(早稲田大学の前身)講師に移る。9月、急逝した。著『心』『霊の日本』『怪談』など多数。55歳。 ヨーロッパ文学の新潮流をアメリカに紹介した。日本文化の根底にある霊的な部分、儒教・神道・仏教に裏づけられた日本人を愛した。日本の風俗・習慣・伝説・信仰などの研究を深め欧米に伝えた。セツから聞いた昔話をみとに、多くの怪談も執筆し、鳥・草木・虫などにも関心を示した。ほか、印象記・随筆、批評・論文・伝説など幅広く執筆した。教え子に土井晩翠・厨川(くりやがわ)白村・上田敏らがある。 墓は東京・雑司ヶ谷墓地(現・雑司ヶ谷霊園)にある。 ◆亀岡 末吉 江戸時代後期-近代の建築家・亀岡 末吉(かめおか-すえきち、1865-1922) 。男性。内務省、宮城県、京都府技師を歴任した。社寺建築の調査・保存事業、設計は「亀岡式」と呼ばれた。 京都では、東山忠魂堂、東本願寺勅使門、仁和寺では宸殿、霊明殿、勅使門、書院などを手掛けた。57歳。 ◆岡本 慈航 江戸時代後期-現代の真言宗の僧・岡本 慈航(おかもと-じめい、1866-1957)。男性。島根県の生まれ。1879、教員の伯父に従い、岡山県真庭郡久世町に移り住む。1880年、同町・吉禅寺に入寺し、辻慈明により得度した。1889年、東京専門学校英文科(現・早稲田大学)に入学し、卒業後、高野山大学で密教学を学ぶ。1894年、岡山県薬王寺の住職になった。1897年、真言宗連合宗務所に入る。1909年、御室派宗務長に就任た。1915年、真言宗京都大学(現・種智院大学)学監になり、真言宗京都中学校校長を兼務する。1936年、真言宗御室派管長に就任し、仁和寺門跡になった。1957年、徳島県板野郡の荘厳院で亡くなる。92歳。 ◆近衛 文麿 近代の政治家・近衛 文麿(このえ-ふみまろ、1891-1945) 。男性。父・摂家筆頭の公爵・近衛篤麿。1916年、貴族院公爵議員。西園寺公望の随員としてパリ講和会議に出席した。1931年、貴族院副議長、1933年、同議長に就任する。1937年、第1次近衛内閣組閣後に日中戦争になる。3次にわたり首相をつとめた。1940年、大政翼賛会設立、日独伊三国同盟を締結する。1941年、近衛内閣は総辞職、日米開戦になる。 終戦間際の1945年1月、文麿は終戦工作を行い仁和寺に立ち寄る。終戦後、A級戦犯容疑でGHQにより逮捕直前に服毒自殺した。54歳。 墓は大徳寺に「近衛家墓所」がある。◆松本 明慶 現代の仏師・松本 明慶(まつもと-めいけい、1945-)。男性。京都市の生まれ。1964年、京仏師・野崎宗慶に弟子入りする。1980年、京都仏像彫刻展で京都市長賞を受賞(以後十数回受賞)した。1985年、京都仏像彫刻展で京都府知事賞を受賞(以後十数回受賞)する。1988年、フランス国立ギメ美術館(ルーブル美術館東洋別館)収蔵仏像100体を修理する。1991年、総本山より大仏師の称号を受ける。2005年、「松本明慶佛像彫刻美術館」(上京区)が開館した。2011年、京都府文化賞(功労賞)を受賞、2013年、京都市文化功労章を受賞した。 「平成の名仏師」と称されている。 ◆仏像・仏画 ◈「阿弥陀三尊像」(国宝) は平安時代作であり、創建時の金堂・本尊だった。三尊は霊明殿に安置されている。 「阿弥陀如来坐像」(89.5/89㎝)は、平安時代前期、886年/888年の金堂創建時の本尊とも、10世紀(901-1000)初頭作ともいう。宇多天皇が亡父・光孝天皇追善のために造立したともいわれ、天皇の等身大像という。 全体に太めの造形で重厚さが漂う。柔和な表情を見せる。寸詰まりの顔の輪郭、単純、小ぶりな目鼻立ちの特徴がある。結跏趺坐し、弥陀定印(正印阿弥陀)を結ぶ。妙観察智印とも呼ばれその先駆例になる。もとは密教の阿弥陀仏の印相であり、大陸の影響による信仰に変化があったとみられている。臂・肩を張り衣文は太造りになっている。衲衣(のうえ)が右肩に少しかかる偏袒右肩の最古例とされる。平等院鳳凰堂の阿弥陀如来像につながるとされる。翻波式衣文。光背二重円相部、蓮華座は当初のものという。 ヒノキ材、一木造、頭部・体部に背面から内刳がある。乾漆(木屎漆)仕上げ漆箔、截金。光背は金色の透かし彫り、周辺は後補による。 ◈本尊の向かって右、左脇侍に「勢至菩薩立像」(123.4㎝)(国宝)、右脇侍に「観音菩薩立像」(123.3㎝)(国宝)が控える。いずれも丸顔の童顔で、幼児のような体形をしている。定印の阿弥陀如来坐像は密教の曼荼羅に由来し、本来は両脇侍を伴わない。真言密教系の本尊が大日如来ではなく、阿弥陀三尊になったのは、初代別当の天台僧・幽仙による。また、宇多天皇の父帝の極楽往生を祈願したためともいう。 二菩薩立ちは古い三尊形式であり、二菩薩が侍立した最古例になる。平安時代前期の作例としてはほかに例がなく、密教系から顕教系に移る過渡期(原点回帰期)の阿弥陀如来という。日本では奈良時代の密教布教以前には、両脇侍を伴う顕教系の三尊像が流行した。その後、平安時代前期に両脇侍を伴わない密教系の阿弥陀如来像が造られる。平安時代後期になると、再び両脇侍を伴う顕教系の三尊像が流行している。なお、空海が唐から持ち帰り善通寺(香川県)に伝えられた錫杖(国宝)頭部には、定印の阿弥陀如来像・立像の脇侍が刻まれており、仁和寺の三尊には唐の影響があったとも見られている。 仁和寺の二菩薩は遷座を繰り返しており二菩薩の特定は不確定とされている。菩薩の宝冠・訓(せん)・垂髪(すいはつ)は写実的な銅板透し彫り、鍍金。銅製垂髪、檜材、一木造、内刳りあり。漆箔は後補。 ほかに、一具同時作と見られる二天像がある。 ◈「阿弥陀三尊」は金堂に安置されている。江戸時代前期、1644年に本尊として安置されている。脇侍は「観音菩薩」、「勢至菩薩」であり、ともに蓮華を掲げる。 ◈「薬師如来坐像」(10.7㎝)(国宝) は、平安時代後期、1103年作の秘仏で小仏になる。霊明殿の本尊として安置されている。1103年の火災で大部分を焼失し、その後再現されたともいう。定朝の流れをくむ仏師・円勢、長円父子作とされる。かつて歴代法親王本坊の北院の本尊として安置されていた。病気平癒のご利益があるという。 左手に薬壺を載せる。白檀製の壇像、全体の大部分は素地仕上げ、着衣、光背、台座にも細かい截金文様が施されている。頭光に七仏薬師、光背に日光・月光菩薩立像、台座腰部に十二神将立像が浮彫りされている。現代、1986年に調査のために初めて開扉された。(非公開)。 ◈「吉祥天立像」(166.6㎝)(重文)は、平安時代中期、10世紀(901-1000)後半の作になる。内刳なく尖った宝冠を被る。 ◈「薬師如来坐像」(10.7㎝)は、霊明殿の本尊になる。平安時代後期の円勢、長円作。院家の喜多(北) 院の本尊だった。現代、1988年に霊明殿の本尊の調査が行われる。1989年、重文に指定、1990年に国宝指定になる。 ◈「愛染明王坐像」(51.7㎝)(重文)は、霊宝館に安置されている。平安時代後期の作になる。獅子冠の髭を髪際に垂らす。漆黒、六角の厨子に納められている。木造、彩色、截金。 ◈「文殊菩薩坐像」(62.5㎝)(重文)は、霊宝館安置に安置されている。鎌倉時代(13世紀)作になる。卵形の顔、衣文の写実性、波状縁などにより宋代の影響がみられる。円光背。木造、彩色。 ◈「悉達(しっだ)太子坐像」(54.2㎝)(重文)は、鎌倉時代中期、1252年、大仏師・院智(いんち)作による。出家前の釈迦(ガエタマ・シッダールタ[悉達太子])を表している。(胎内文書)。かつては厩戸王(聖徳太子)像と伝えられていた。耳の傍に髪を束ねる角髪(かずら)姿をしている。眉間に白毫がある。衣、袖端を長く垂らし宋風になっている。彫像としては唯一の作例になる。 木造、寄木造、玉眼。京都国立博物館寄託。 ◈「吉祥天立像」(164.2㎝)(重文)は、平安時代作。霊宝館安置。 ◈「増長天立像」 (108.2㎝)(重文)は、平安時代前期作、内刳がない古式になる。 ◈「多聞天立像」(109.1㎝)(重文) は、平安時代作。 ◈「弘法大師像」(75㎝)、「宇多法皇」(75㎝)、「2世・性信親王」(80㎝)は、御影堂内陣須弥壇上、唐破風屋根厨子内に安置されている。江戸時代、寛永期(1624-1645)作。木造、寄木造、玉眼嵌入。 ◈観音堂の、禅宗様の須弥壇に寛永期の本尊「千手観世音菩薩像」(149㎝)、脇侍として「不動明王」「降三世明王像」、「従属・二十八部衆像」(90㎝)。 「風神・雷神像」を安置する。風神は4本指で「東・西・南・北」を表し、雷神の手は3本で「過去・現在・未来」を表す。風神・雷神ともに共に2本の足の指は天地を表すという。 ◈「金剛華菩薩像」は、屋外に置かれる露座であり霊宝館の西にある。金剛界曼荼羅の金剛華菩薩であり、左手に宝相華を盛った器を持ち、右手で支える。花芸上達の仏になる。現代、1981年作、大仏師・長田晴山(1920-)作による。 ◈令和阿弥陀堂の本尊は「阿弥陀如来像」になる。現代、2019年に松本明慶の作による。 ◈レプリカの「薬師如来坐像」(25㎝)は、現代、2025年春に、原寸大で「アートリサーチ」(西京区)により、高精細3D技術・3Dプリンターの技術で造られた。 もとになった薬師如来坐像は、平安時代中期、1103年に造仏された。病気平癒の仏として知られ、通常は非公開になっている。 視覚障がい者は、レプリカ像を実際に触ることができる。仁和寺ではデジタルアーカイブ、バリアフリー推進のため、所蔵仏像の高精細データ活用を進めている。 樹脂製。 ◆建築 伽藍配置は、南の二王門から中門、東西に五重塔、観音堂を挟んで金堂と、二つの門と金堂は等間隔に一直線上に配され、その背後(北東)に御陵のある大内山がある。 ◈「二王門(仁王門、南大門)」(重文) は、江戸時代前期、1637年-1644年頃/1644年/1641年-1645年に建立された。「京の三大門」(ほかに知恩院三門、南禅寺三門)のひとつ。和様、山廊はなく階上には上がれない。左右1間には二王が安置されている。猪目懸魚。三手先斗栱、間斗束を組む。 朱塗、5間3戸、二階二重門、入母屋造、本瓦葺、高さ17.8m。 ◈「勅使門」は、近代、1887年に焼失し、1913年に建立された。親柱、控柱、扉など彫刻装飾で埋め尽くされている。現在、天皇家ゆかりの訪問者に対してのみ開かれる。 設計・亀岡末吉、施工・服部才次郎。和風、前後を唐破風、左右を入母屋造、檜皮葺、四脚門。 ◈「中門」(重文) は、江戸時代前期、1641年-1645年に建てられた。伝統的な手法になる。側面の妻部には二重虹梁蟇股がある。 3間1戸八脚門、単層、切妻造、本瓦葺。 ◈「御影堂中門 」(重文) は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1644)に建立された。 1間平唐門、檜皮葺。 ◈「本坊表門」(重文)は、安土・桃山時代-江戸時代前期、1596年-1615年頃に建てられた。禁中の御台所門を移したという。木割は太く、雄大な意匠からなる。 一間薬医門、総ケヤキ造、本瓦葺。 ◈「金堂」(国宝) は、平安時代前期、888年に創建された。平安時代中期、1119年に焼失する。安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615) /1613年、造営の内裏紫宸殿が、1642年に現在地に移築された。移築は寛永年間(1624-1643) ともいう。後水尾天皇中宮・東福門院の意向によるという。 安土・桃山時代の建築であり、現存最古の紫宸殿の遺構になる。慶長期の紫宸殿の構造をほぼ受け継ぎ、宮廷建築の数少ない遺構になる。ただ、移築後、本瓦葺に変わり、内部に須弥壇が設けられている。垂木軒は三段あり三軒(みのき)と呼ばれる。飛檐軒を疎垂木、ほかを繁垂木にした。 内部は、内陣、外陣に分かれ、密教系仏堂の様式になる。須弥壇が設けられている。かつて、本尊の阿弥陀三尊像(国宝)が安置されていた。現在は、江戸時代前期、1644年の運節作、本尊・阿弥陀三尊像(阿弥陀如来座像、左脇侍に勢至菩薩像、右脇侍に観音菩薩像)、四天王、梵天、帝釈天などが安置されている。来迎壁には浄土図(阿弥陀浄土の楼閣、阿弥陀来迎図)、観音図などが彩色画が描かれている。天蓋は布に金糸銀糸の刺繍が施されている。正面柱間に半蔀。妻戸。四周に組高欄付き縁。7間5間、南面に1間の向拝付、単層、入母屋造、本瓦葺。 金堂の屋根に載る「亀瓦」は、亀の上に黄石公(こうせきこう) という仙人が書物を手にして立つ。黄石公は中国、秦(前778-前206) 末の隠者で、前漢の張良に兵書を授けたという。兵法の祖として仰がれ、兵法書『三略』が知られている。 亀は3000年-4000年に一度限り水面に顔を出すとされる。黄石公はその亀を3、4回見たとされ、永遠の象徴として金堂屋根に安置されているという。 ◈「御影堂(みえどう、祖師堂)」(重文) は、当初、鎌倉時代前期、1211年に創建された。その後、江戸時代前期、寛永年間(1624-1643) /1641年-1645年に再建された。慶長造営時の旧清涼殿の材を用いている。正面に蔀戸、側面に板扉、舞良戸、四方に垂木を廻している。縁・高欄付。5間5間、単層、宝形造、向拝一間、檜皮葺。 ◈「五重塔」(重文) は、江戸時代前期、1637年/1644年/1624年-1644年の建立という。古代の和風建築になる。各層はほぼ同じ大きさ(逓減率が低い)になっている。初層内西に、須弥壇中央に定印の大日如来、脇に五智如来(胎蔵界) の無量寿如来、天鼓雷音、宝幢如来宝、開敷華王如来が描かれている。中央に心柱、彩色画、菱格子文、格天井などで飾られている。三手先の組物。基壇上に縁はない。軒反も少ない。相輪は下より露盤(四角い部分)、覆鉢(半球)、請花、宝輪(九輪)、水煙、竜舎(球体)、一番上に宝珠(球体)がある。塔身32.7m、総高36.18m。方3間、本瓦葺。 ◈「本坊」は、正式には「旧御室御所御殿」という。勅使門、宸殿、白書院、黒書院、霊明殿、社務所などが建つ。 ◈「宸殿」は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1644) に、御所の常御殿から移築された。近代、1887年に焼失した。1909年-1914年に再建されている。公的な行事が行われる。 亀岡は建物の設計のみならず、扉、欄間、飾り金具、屋根瓦の意匠まで徹底した。仁和寺ではほかに勅使門、霊明殿、皇族門、渡廊を手掛けた。三間あり、書院造の一の間上段に床、床框に螺鈿細工、違棚、付書院、帳台構がある。折上小組格天井。二の間、三の間に原在泉(1849-1916筆) の障壁画、装飾がある。在泉は京都原派の祖・在中の曾孫、明治天皇御大喪絵巻を制作した。上段の間・付書院と中段の間の間に欄間がある。帳台構襖の引手金具は、鬼面に水晶の目を入れ、朱房を口に咥え金色に輝く。磯村才治郎作。宸殿前に白砂の庭が広がる。化粧材には木曽御料林産のヒノキ材を用いている。東端に車寄がある。 設計・亀岡末吉、施工・服部才次郎。 寝殿造、書院造も融合している。入母屋造、檜皮葺、前後に軒唐破風。 ◈「黒書院」は、宸殿の西側にある。近代、1909年に建立された。安田時秀設計の花園・安井門跡宸殿を移築改修した。門跡の公式対面所として使われる。西南より柳の間、松の間、秋草の間、西北より上段の間、葵の間、竹の間など6室からなる。近現代の画家・堂本印象(1891-1975) の襖絵がある。入母屋造、瓦葺。 ◈「白書院」は、非公式対面所であり、かつては宸殿として使われていたとみられている。近代、1937年に描かれた福永晴帆(1883-1961)筆の四季の松の襖絵がある。 ◈「霊明殿」は、近代、1911年に建立された。御殿内の唯一の仏殿になる。鎌倉、室町時代の様式を取り入れた。本尊の薬師如来坐像、歴代の位牌を安置している。 渡廊により繋がれている。外縁に閼伽棚、屋根上の露盤宝珠が特徴的になる。中備(なかぞなえ)に蟇股があり、左右対称の繊細な彫刻が施されている。向拝中備に扇状模様(パルメット、葉が扇状に広がる植物文様)が施されている。天井は小組格天井。 設計・亀岡末吉、施工・服部才次郎。宝形造、3間3間、檜皮葺。 ◈「経蔵」(重文) は、江戸時代前期、寛永・正保年間(1624-1648)/1641年-1645年の建立による。禅宗様の手法による。 顕証上人が経典、聖教などを収蔵するために建立した。釈迦如来・文殊菩薩・普賢菩薩など6体を安置し、壁面には八大菩薩や十六羅漢が描かれる。廻転式の八角輪蔵が据えられている。各面に96箱、総計768の経箱が納められ、天海版の『一切経』もある。 内部は鏡天井、床は瓦敷。禅宗様、正面中央に両開きの板唐戸、左右に花頭窓付、正面桟唐戸。3面4面/方3間、単層、宝形造、本瓦葺、八角輪蔵付。 ◈「観音堂(灌頂堂)」(重文) は、かつて平安時代中期、928年に建立された。現在のものは江戸時代前期、寛永年間(1624-1644)/1641年-1645年に再建された。平面は古式、細部には新古の様式が混入する。外陣、内陣、内陣奥に鏡天井。 禅宗様の須弥壇に寛永期の本尊の千手観世音菩薩像、脇侍として不動明王、降三世明王像、二十八部衆像を安置する。須弥壇の背後や壁面、柱などに、白衣観音などの仏や高僧を極彩色で描く。伝法潅頂、法流の相承などに使用される。 正面柱間すべてに板扉。周囲に縁、高欄付。和様と禅宗様による。5間2間/5間5間、前後に1間の向拝付。一重、入母屋造、本瓦葺。正面に鰐口が掛る。 ◈「大黒堂」は、江戸時代初期に建立された。 ◈「鐘楼」(重文) は、江戸時代前期、1644年に建立された。純和様からなり、規模は大きく、階上は朱塗で高欄付。裾袴式。梵鐘は外部から全く見えない。 3間2間、袴腰付、入母屋造、本瓦葺。 ◈「霊宝殿」は、近代、1926年に建立された。校倉造風になる。宝物を展示保管する。 設計・片岡建設事務所、施工・竹中工務店。RC構造。 ◈「令和阿弥陀堂」は2019年12月に建立された。永代供養位牌堂になる。 ◆鎮守社 鎮守社の九所明神社は、五重塔の北東隅にある。「九所明神本殿(中殿)」(重文) 、「左殿」(重文) 、「右殿」(重文) は、鎌倉時代前期、1212年に境内南より遷したという。初代別当・天幽仙が勧請した。現在の社殿は江戸時代前期、寛永年間(1624-1643) /1641年-1644年に建立された。 中殿に八幡三所(石清水八幡宮)を祀る。五所(左)として、賀茂下上、日吉(日吉大社東本宮)、牛頭天王(武答天神)、稲荷(伏見稲荷)。四所として松尾、平野、小日吉(日吉大社西本宮)、木野島(蚕の社)を祀る。ただ、祭神については諸説ある。 本殿は一間社流造、左殿・右殿は三間社流造/四間社流見世棚造、檜皮葺/杮葺。向背に蟇股がある。透し堀で囲んでいる。 拝殿は、切妻屋根、縋破風、銅版葺。 社前に「織部型石燈籠(キリシタン燈籠)」3基が立つ。2基は、江戸時代前期、1644年に建立された。 ◆茶室 ◈茶室「遼廓亭(りょうかく-てい) 」(重文) は、江戸時代前期-中期の、1661年-1750年に建てられた。天保年間(1830-1844) に門前(堅町)にあった尾形光琳(1658-1716) 邸から移築されたとみられている。光琳の設計によるとも、その弟・陶工・乾山の住居だったともいう。江戸時代に現在地に移されたという。 「四方正面の亭」とも呼ばれる。草庵風と書院式を加味した茶席になる。光琳好みの有楽斎作「如庵」と同様式(写し)という。一重、二畳半台目、四畳半の水屋と広間、控えの間・勝手の間、縁からなる。葺下し屋根の下に袖壁、その中に躙口を開く。内外ともに錆壁(さびかべ)、長い苆(すさ)が散らされる。南面入母屋造、北面寄棟造、杮葺。 露地庭は、書院式茶庭であり、築山、小池、飛石、延壇で構成されている。 現代、2022年の庭園整備事業に伴う京都市埋蔵文化財研究所の発掘調査により、現在の土塀の内側に、もう一つの土塀が存在したことが確認された。茶室から人の往来を見えなくするためだったとみられている。 ◈南東隅の茶室「我前庵(がぜん-あん)」(3畳半向切席)は、炉先板壁、床脇に三角地板、躙口外に囲い壁がある。板壁は、中柱に取り付き半畳が火灯形に空けられている。床の間は、畳を入れ、床柱はコブシ、床落掛は杉面皮、床框に松を用いる。天井は棹縁に杉のへぎ板などの化粧屋根裏、あえて表に出した「苆(すさ)」入り錆壁になる。道具畳横に道庫、その右上に窓、東側に下地窓、連子窓、南側に躙口、上に連子窓、天井に突上窓と窓が多く開けられているのも特徴になる。如庵との違いは半畳の連子窓の大きさ、位置、茶道口の形などに限られている。南に躙口、蹲踞。屋根は小間に片入母屋、主室に寄棟・杮(こけら)葺。 北西に小書院(4畳半2室)、西に床、北、東に障子(4枚)、外に深い軒(軒内に杉面皮の切目縁を廻す)を捨柱で支える。北、東に濡縁を廻す。その南、水屋の間(4畳半)は南の出入り口に腰高障子、上に欄間窓、その右の水屋流し、西側の勝手との間の襖、押入襖に光琳好みの丹冊形の引手の意匠が施されている。東外に呉板の濡縁、その外に竹縁が付けられている。後に付加した勝手の間(2畳2室)、玄関よりなる。 露地庭は築山、北より東、南へ小池、飛石、延段を配した書院式茶庭になる。 ◈「飛濤亭(ひとう-てい) 」(重文) は、草庵茶室であり、小丘に建てられている。江戸時代後期、天保年間(1830-1844) /1830年-1867年の第119代・光格天皇遺愛という。天皇の弟・深仁法親王の時、度々行幸があった。 室(4畳半)は、南西に貴人口(障子2枚立)のみがある。右に月の出形の下地窓、霞を象る刀掛がある。貴人畳、東側南よりに踏込床(台目幅奥行2.5寸)、栗なぐりの床柱、「苆」入り錆壁の洞床、西に腰高障子(2枚)、北寄りに下地窓、壁は長苆入り錆壁。天井は床前貴人畳上に白竹棹縁、杉粉板の網代張、廻縁に樫皮付き・竹、点前畳上は落天井、竹の棹縁・網蒲張、廻縁に赤松皮付丸太、1坪は掛込天井(隅木に竹の垂木に杉粉板を張る)。 北側に板の間(半間)、東に水屋、その北に勝手(2畳、1畳半)、押入などを備える。 四畳半、一重、入母屋造、茅葺、杮(こけら)葺の庇付。 露地に蹲踞、灯籠、飛石を据える。 ◆庭園 「仁和寺御所庭園」として、現代、2021年3月に国の名勝に指定されている。御殿は回廊で結ばれ、宸殿・黒書院・白書院など7棟、茶室「飛濤亭(ひとう-てい)」「遼廓亭(りょうかく-てい)」がある。庭は、7代目・小川治兵衛(1860-1933により整備された北庭・南庭・前庭・露地庭などがある。 ◈宸殿北の「北庭(ほくてい)」は江戸時代前期、寛永年間(1624-1643) に作庭されたとみられている。1690年/1690-1691年に加来道意(かく-どうい、?-?)、白井童松(しらい-とうしょう、?-?)らにより改修された。近代、1887年に火災で荒廃する。近代以降、大正期(1912-1926)に作庭家・7代目・小川治兵衛(1860-1933) により整備された。滝組に江戸時代の作庭が残る。 池泉回遊式庭園になる。建物の高床式の直線的な縁と庭園の描く曲線が対比されている。手前に白砂、斜面を利用した滝組から落された水は、「心字の池」に流される。松などの豊かな植栽がある。高い築山に茶室「飛濤亭」が建ち、その奥に中門、さらに五重塔も借景としている。 ◈「南庭(なんてい)」には枯山水式庭園がある。7代目・小川治兵衛(1860-1933) により整えられた。勅使門、二王門が借景になっている。平庭の庭面の大部分を占める白砂に砂紋が東西に引かれ、わずかに松、杉、宸殿前に左(東)に桜(「左近の桜」)、右に橘(「右近の橘」)が植えられている。本来は「左近の梅」「右近の橘」になる。宇多天皇が桜を好んだことから「左近の桜」に改めたという。 ◈黒書院南に「坪(壷)庭」がある。寝殿造の建物と庭園を一体とした「庭屋一如(ていおく-いちにょ)」が見られる。渡廊下に囲まれた庭面は、苔・石組・植栽で構成されている。 ◈本坊庭隅に網代塀が建てられている。 ◆障壁画 ◈宸殿の絵は御所御用絵師・原在泉(1849-1916)筆により、近代、1913年に描かれた。 上段の間の床に「遠山流水」、襖絵に四季折々の情景が描かれている。春の「桜花」、中段の間に夏の「葵祭之図」、秋の「大堰川三船之図」、下段の間に冬の交野の「鷹野行幸図」がある。 長押上の壁に雁行の絵がある。 ほかに、谷文晃(1763-1840)筆「雪竹図」4面、森徹山(1775-1841)筆「秋山狐鹿図」4面、東洋(1755-1839)筆「高士探梅図」、違棚天袋小襖絵に岸駒(1749-1838)筆の金地墨画「山水図」4面がある。 ◈黒書院に、近現代の画家・堂本印象(1891-1975)筆の襖絵がある。 ◈白書院に、近代、1937年に描かれた福永晴帆(1883-1961)筆の四季の松の襖絵がある。 ◆御室 御室(おむろ)の「室(むろ)」とは、僧坊のことをいう。出家した天皇(法皇)が住した室(庵)、住坊は「御室」といわれ、御所の役割を果たしていた。入寺した院の皇子も「御室(おむろ)」と尊称された。古くは「みもろ(三諸、御諸)」「みむろ」と呼ばれ、やがて「おむろ」転化したともいう。 宇多天皇は、寺内に御所を営み、「御室」といわれた。やがて、「御室の仁和寺」の呼称が、御室の地名の由来にもなった。 ◆門跡寺院・四円寺 真言宗広沢流の中心寺院である仁和寺は、天皇、皇室との深いかかわりを持つ。近代まで、代々法親王が門跡になる門跡寺院の筆頭にあった。 宇多天皇(867-931)は、仁和寺1世になった。2世は「大御室」と呼ばれた性信(しょうしん、第67代・三条天皇の第4皇子・師明親王) (1005-1085)、以後、鎌倉時代まで歴代の天皇皇子が継承した。3世は、第72代・白河天皇第3皇子・覚行親王(1075-1105)が就く。覚行は、平安時代後期、1099年に法親王の宣下を受けその初例になる。中興の祖、6世・喜多院御室守覚(後白河天皇第2皇子) (1150-1202)は、200巻を著している。 それ以後、近代にいたる30世・純仁法親王(1846-1903)まで、宮家出身者が住持になっている。創建以来、仁和寺に関わった天皇は9人、入道親王27人、法親王23人、親王・内親王12人、皇族出身の僧19人にものぼる。歴代の門跡は、周辺の子院の四円寺(しえんじ、円融寺、円教寺、円乗寺、円宗寺)、岡崎の六勝寺の事務統括の検校を兼任していた。 仁和寺の全盛期は平安時代後期-鎌倉時代初期という。山麓一帯、東は紙屋川、南は広沢池までも寺域に含み、多くの伽藍が建てられていた。新しい門跡は新たな御室を建てた。たとえば、寛空(884-972)は円堂院御室、寛朝(916-998)は遍照院御室、済信(954-1030)は北院御室、守覚(1150-1202)は喜多院御室などがある。子院(四円寺)として、平安時代前期、983年に円融天皇(959-991)御願の円融寺(龍安寺)、平安時代中期、998年に一条天皇( 境内の周囲の山々には天皇陵が散在している。北の大内山には宇多天皇大内山陵、西の村上山に村上・円融天皇陵、東の朱山に一条・堀河、後朱雀・後冷泉・後三条陵、西南には光孝天皇陵がある。 ◆蓮華光院 かつて、仁和寺とも関係する蓮華光院が存在した。 鎌倉時代前期、1200年、殷富門院(いんぷもんいん、亮子内親王) (1147-1216)の御願により、仁和寺境内(右京区)に御堂が建てられる。道尊(高倉宮以仁王の遺児)(1175-1228)が引き継ぎ、院家の一つになる。「安井御所」、「安井法華堂」と呼ばれた。右京区太秦安井北御所町にあったともいう。殷富門院は、鎌倉時代前期、1192年に出家し、1216年に亡くなり、安井付近に埋葬されたという。 道円法親王(第83代・土御門天皇皇子)( 江戸時代、東岩倉山観勝寺旧地・下河原(左京区南禅寺)に道場を建立し、安井門跡は復活する。江戸時代前期、1695年、崇徳院御影堂のあった東山安井(東山区)に、後継の道恕により寺が移される。この時、観勝寺の真性院、光明院も移る。この境内の一角に金毘羅宮(現在の安井神社)が祀られた。両寺は、近代、1873年に大覚寺に移り、1876年に廃寺になる。東山安井には御殿が残り、小学校の校舎として使われる。その後、1908年に殿舎は仁和寺に移された。旧地(東山安井)には、鎮守社の安井金毘羅宮(安井神社)が現存する。 ◆真言宗 真言宗の法流には仁和寺の広沢流と、醍醐寺・随心院(曼荼羅寺)の小野流の二流がある。前者には益信(827-906)、第59代・宇多天皇(867-931)、寛空(884-972)、広沢池にあった遍正寺の寛朝(916-998)がいる。このため、仁和寺は広沢流本山と号している。 小野流は聖宝(832-909)、観賢(854-925)、淳祐(890-953)、元杲(914-995)などがおり、二つを併せて真言事相の野沢二流という。後七日御修法は二大法流が交代で行っている。その後、二流は12流に分かれた。 ◆真言声明 平安時代前期、敦美親王息・寛朝(916-998)は、真言声明中興の祖とされている。寛朝以後、真言声明相応院流の拠点になる。後に、天台声明妙音院流始祖・藤原師長弟子・藤原孝道(1166-1239)は仁和寺内に住し、声明を伝授していた。 ◆石立僧 中世、寺には作庭を行う石立僧(いしだてそう)が存在した。平安時代末期、徳大寺法眼静意(1061-1151)、伊勢房林賢(?-?)は、法金剛院の作庭を行ったという。鎌倉時代初期の静玄は、鎌倉・永福寺の作庭に関わる。 仁和寺の心蓮院に伝えられる、平安時代末期の作庭の秘伝書『山水並野形図』は、『作庭記』と並び、世界初例の作庭に関する理論書とされている。 ◆鳥羽・伏見の戦い 江戸時代末、1868年に鳥羽・伏見の戦いが起こる。仁和寺30世・純仁法親王(1846-1903)は、1867年に還俗した。鳥羽・伏見戦いでは軍事総裁に就き、征討大将軍に任じられた。仁和寺宮嘉彰親王(純仁法親王)(1846-1903)は「錦御旗(白地東雲文様金襴)」二流を掲げて出陣した。 旗は岩倉具視(1825-1883)が発案したという。後鳥羽上皇( 官軍の兵2500に対して、幕軍は2万5000-3万と圧倒していた。だが、この御旗により、旧幕府軍内に「賊軍」にされたとの動揺が走り、形勢逆転になり新政府軍が勝利したという。 出陣に際して迎えに来た西郷隆盛(1828-1877)が下乗し、馬を繋いだという松の木が京福電鉄御室駅付近にあったという。 ◆太平洋戦争 近代、太平洋戦争末期に、仁和寺では重要な会議が行われた。1945年1月20日、近衛文麿(1891-1945)は突然、仁和寺の霊明殿参拝に立ち寄る。さらに、黒書院で39世・岡本慈航(1866-1957)らと密談した。また、近くの近衛家別荘・陽明文庫虎山荘に場所を移した。茶室には、近衛、岡本のほかに前首相、米内光政海軍大臣が同席している。連合軍側の無条件降伏受け入れの際に、天皇の戦争責任回避策について協議が行われたという。近衛は、宇多法皇(867-931)の例に倣い、天皇を落飾させ仁和寺に入寺することでまとめたとされている。 終戦後、GHQは天皇の戦争責任を不問にした。近衛は、A級戦犯として極東国際軍事裁判で裁かれることになる。巣鴨拘置所に出頭を命じられた。最終期限日の1945年12月16日未明、近衛は荻外荘で服毒自殺した。 現在、霊明殿正面に掛る扁額「霊明殿」は、近衛がその時に揮毫したものという。絶筆といわれている。 ◆文化財 ◈北宋時代(11世紀/11-12世紀)の絹本著色「孔雀明王像」(国宝) は三面六臂、請雨、安産孔雀経法を修する時に掛けられた。写実性を極め洗練された表現により、羽を広げた孔雀を精緻に描いている。167×102.6cm。京都国立博物館寄託。 ◈鎌倉時代の太子16歳の孝行像「厩戸王(聖徳太子)像」(重文)、鎌倉時代の「八幡神影向図」(重文)、平安時代-南北朝時代の「別尊雑記」(重文)、平安時代「四天王図像」(重文)、平安時代の「密教図像」(重文)、平安時代の「弥勒菩薩画像集」(重文)、平安時代の「高僧像」(重文)など多数ある。 ◈平安時代の空海著『秘密曼荼羅十住心論』(重文)。 ◈平安時代、空海(774-835)の在唐中(804-806)に書写されたという楷行草の真筆「三十帖冊子」(国宝) は、かつては34帖あったとみられる。密教関係の経典、儀軌などからなり、一部に橘逸勢(?-842)も書き加えたとみられている。 装訂は粘葉装(でっちょうそう)の帙(ちつ)表紙になっている。高野山、東寺の間を行き来していた。東寺の守覚法親王(1150-1202)が借り受けている。後に、仁和寺に移された。現代、2009年-2014年に修復されている。 ◈鎌倉時代の年代記『御室相承記』6巻(国宝)は、初代・宇多天皇(空理)より6世を欠く7世・道法法親王までの記録になる。 ◈平安時代の医書で日本最古の写本・丹波康頼(912-995)撰述の『医心方』巻一、五、七、九、十、粘葉装(国宝) は、平安時代中期、984年に康頼が宮中に献上した。隋、唐の医学書200数部より康頼が要約している。かつては30巻あった。平安時代末期-鎌倉時代初期の抄本という。 江戸時代、丹波家の子孫・多紀(たき)家では、『医心方』の復刻のためにこの写本を借りている。 ◈平安時代『黄帝内経太素』3巻、巻子(国宝)は、奈良時代に渡来した世界最古の抄本になる。平安時代後期、1167年に丹波頼基が筆写した。もとは、唐の楊上善が勅命により667年-683年に注を加えた。黄帝が6人の名医と医学上の問題を問答する形式を採る。奈良時代以降の医学思想の根幹になった。 ◈『黄帝内経明堂』巻一、その一、その二は、臨床、鍼灸を記している。かつて3巻あり、楊上善の注書11巻があった。1296年、丹波長高の書写の中の一つが含まれる。 ◈『新修本草』巻四、五、十二、十七、十九、巻子本は、飛鳥時代、659年、勅命により『本草集注』を補訂している。かつては54巻あり、850種の薬品が掲載されている。中国では亡失している。奈良時代に日本に渡来し医生の必読書になった。 ◈「高倉天皇宸翰消息」(国宝)は、守覚法親王の孔雀経法により高倉天皇中宮・建礼門院徳子に言仁親王(安徳天皇)が誕生したことへの礼状になる。「守覚法親王消息」の兄弟の往復書簡、鎌倉時代中期、1246年の「後醍醐天皇宸翰消息」(国宝)など歴代天皇の宸筆、江戸時代の「御経蔵聖教」、密教の図像集『別尊雑記』など多数ある。 ◈「大毘廬紗那成仏経疏(だいびるしゃなじょうふつきょうしょ)」(重文)は、「大日経」(8世紀初頭)の注釈書になる。平安時代後期の僧侶が、弟子に教えを伝授した際に使用した。墨・朱による訓点が書き込まれている。当時の読み方が分かる史料にもなる。 ◈鎌倉時代の「厩戸王(聖徳太子)像」(重文)、安土・桃山時代、狩野孝信「牡丹図」、「賢聖障子図」、曽我直庵「架鷹図」。 ◈鎌倉時代の絹本著色「八幡神影向図」(重文)は、称徳天皇による和気清麻呂の宇佐八幡宮への派遣を描く。神護寺との関わりを示すものという。 ◈紙本金地著色「車争図」六曲一双(京都市有形文化財)は、室町時代の土佐光茂(とさ-みつもち、1496?-?)筆による。『源氏物語』第9帖「葵」巻より、賀茂祭の行列、六条御息所、葵の上の車争いを描く。光茂の数少ない現存作になる。 ◈「宝相華迦陵頻伽𡑮冊子箱(ほうそうげかりょうびんがまきえそくそっしばこ)」(国宝)は、作者不詳。空海(774-835)が唐で書写した経典「三十帖冊子」を納めた箱であり、第60代・醍醐天皇(885-930)の命により平安時代中期、919年に作られた。 空海没後に経典は散逸の危機にあったため、経典は集められ箱に入れられ東寺の経蔵に納められた。鎌倉時代前期、1186年に仁和寺の守覚法親王(1150-1202)に貸し出され、その後は仁和時に伝えられてきた。近代、1900年の第5回パリ万博でも出品され展示されている。 平安時代作の漆器例は数少なく、制作年が判明しているものは貴重とされている。貼重ねた麻布に黒漆、金銀粉を蒔いた研出(ときだし)蒔絵が施されている。唐草模様の宝相華文様、上半身が女性、下半身が鳥の姿をした28人の迦陵頻伽は、いずれも所作が異なり、和風の表情で描かれ、琵琶・笛・太鼓などの楽器を奏でる。霊鳥は、西アジアに起源があるともいわれ、極楽浄土に咲く花々の中で、美しい声で仏法を囀っる。 乾漆製、縦37cm、横24.4cm、高さ8.3cm。 京都国立博物館寄託。 ◈「仁和寺笈文書(おい-もんじょ)」(重文)。 ◈南北朝時代の「金銅火焔宝珠舎利塔」(国宝)は、舎利、宝珠などを納めていたとみられている。 ◈紺表紙「小双紙」(重文)。 ◈「日本図」は、鎌倉時代前期、1305年に制作された。現存最古の日本地図といわれている。ただ、西日本部分は描かれていない。行基の原型を基にした「行基図」の一種ともいう。 ◈江戸時代末、1868年の鳥羽・伏見の戦いで、仁和寺宮嘉彰親王(小松宮彰仁親王)が初めて掲げた「錦御旗(白地東雲文様金襴)」(縦3m、幅70㎝)がある。絹製で、金氏の雲の模様がある。岩倉具視が発案し、大久保利通、品川弥次郎が協力、国学者・玉松操が考案した。霊明殿に掛る水引を御旗に仕立てたともいう。 ◈仁和寺門跡・仁和寺宮嘉彰親王(小松宮彰仁親王)は戊辰戦争の官軍総督であり、着用した軍服、軍帽がある。黒地で金色の刺繍が袖口、帽子にも施されている。洋袴には縦に2本の太い赤線が入る。 ◈単色「戊辰戦争絵巻」(上下2巻)は、近代、明治期(1868-1912)作になる。39場面が描かれ、会津藩上陸、錦の御旗を掲げた出陣、四候会議も描かれている。江戸時代後期、1867年、島津久光、松平慶永、山内豊信、伊達宗城が、兵庫開港の勅許、長州処分について朝廷から諮問をうけるために京都で開かれた。現代、2021年にデジタル化され彩色された。全長40m。 ◈霊明殿の扁額「霊明殿」は公家・政治家・近衛文麿(1891-1945) 筆による。 ◈ 「御室の塔」は、人間国宝・型絵染作家・稲垣稔次郎(1902-1963)の現代、1961年の最後の作品なる。五重塔を背景として、御室桜を花見する人々が描かれている。2022年に遺族により寄付された。 ◆野々村仁清・御室焼 江戸時代前期の陶工・野々村仁清(にんせい、?-1694?)は、丹波桑田郡に生まれた。粟田口、尾張瀬戸、再び粟田口を経て、江戸時代前期、1646年、1647年頃、茶人・金森宗和の援助により、仁和寺門前(堅町[たてまち] )に窯を開く。茶道具を多く制作し、御室焼と称した。仁清の号は、仁和寺の「仁」と自らの名の「清」から取ったといわれている。 清水焼は、寛永年間(1624-1644) に、仁清により始まったともいう。金森の指導のもと、中国風から日本風の意匠による色絵京焼を完成させた。金砂子、截金を用い、蒔絵の手法も取り入れられた。仁和寺には仁清作の「色絵瓔珞(ようらく)文花生(もんはないけ)」(重文)、「黒褐釉肩衝茶入」(重文)がある。 窯跡は堅町と芝橋にある。「陶工仁清窯址」(堅町)の碑は境内の南東にある。ここには以前、映画監督・脚本家・伊藤大輔(1898-1981) の邸宅があった。碑はその門前に立てられ、かつて茅葺の門があったという。 ◆御室門前 仁和寺の門前、双ヶ岡の北付近一帯は、古く「西山の里」「西の山里」と呼ばれていた。宇多法皇の御室(御在所)に因み御室と呼ばれるようになる。 門前には多くの文人なども移り住んだ。平安時代中期、1028年頃? 、菅原道真の5世孫で菅原孝標の次女も、界隈の「西山の家」に住み『更級日記』を記した。 鎌倉時代-南北朝時代の歌僧・頓阿(とんあ/とんな、1289-1372)の庵室「蔡花園」もあったという。 鎌倉時代-南北朝時代の随筆家・歌人・吉田兼好(1283-1350? ) は、双ヶ岡西麓に晩年に移り住んだという。ゆかりとされる長泉寺には塚がある。『徒然草』中、「仁和寺の法師」の僧坊は、現在の御室会館付近という。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)以降、御室御所に出仕していた坊官らが住んだ。 江戸時代の画家・工芸家・尾形光琳(おがた-こうりん、1658-1716) 、弟の絵師・陶工の乾山(けんざん、1663-1743) も付近に住んでいた。 ◆水掛不動・道真ゆかりの名水 境内の「御室水掛け不動尊(石造不動明王像/一願不動)」は、「菅公腰掛石」の上に安置されている。その下に大岩があり、下より湧水している。平安時代前期-中期の学者・政治家・菅原道真(845-903) ゆかりの岩とされ、学問の願掛けがある。霊水は、特に幼児の難病平癒に霊験あるという。「近畿三十六不動尊」14番霊場になっている。 伝承がある。平安時代前期、901年、道真は太宰府左遷に際して、最後の別れに仁和寺を訪れた。宇多法皇は道真を抜擢していた。道真は、法皇に無実を訴えようとする。その時、法皇は御影堂で勤行中のため、道真はこの石に座ってしばらく待ったという。法皇は道真のために醍醐天皇のもとに赴いたが、藤原菅根は天皇に取り次ぐことはなかった。 不動尊の由来についても伝承がある。かつて、堀川の一条戻橋が洪水で流された。復旧工事で橋の下より不動尊が見つかる。しばらくその地に安置された。その後、心無い者の悪戯があり、不動尊は仁和寺に帰りたいと告げた。このため、橋付近の人々の手により、不動尊は仁和寺に無事に遷され、岩上に安置された。「水掛不動」と呼ばれる。その後、石下より泉が湧きだしたという。後に堀も造られたという。以来、水をかければ一願だけ叶うとされ、一願不動の信仰が生まれた。 道真が法皇に奉った歌「流れ行くわれは水屑(みくず)となりぬとも きみ柵(しがらみ)となりてとどめよ」。 石造不動(水掛不動尊)は、「菅公腰掛石」の上に置かれている。大岩の下より湧水している。不動尊はかつて洪水で水に浸かったため水を嫌うとされ、膝から下に水を掛けるという。 御室 水掛不動明王 ◆御室流華道 御室流華道は花を愛した宇多天皇を流祖にする。歴代門跡が家元となり、称号を授与してきた。 生花(古典花)、自由花(盛花、投入花)、創作花がある。生花は、密教の三大(体、相、用)に基づき、3本の役枝で表されている。 ◆御室桜 ◈境内に植栽されている「御室桜(おむろ-ざくら)」(国の名勝) は、木の張り丈が低い。遅咲きで、根元より単弁の香り高い白花が咲くことで知られている。開花するのは市内でも一番遅く、例年、4月20日以降といわれている。 御室の桜の起源は、平安時代ともいう。鎌倉時代後期、1229年に仁和寺の桜1株が閑院内裏南殿(紫宸殿)前に移されたという。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で花見は中断した。現在の木は、江戸時代(17世紀前半) に植えられたという。桜は境内一円に植えられ、各層の見物人が訪れた。江戸時代前期、正保年間(1644-1648)に観桜は復活する。寛文年間(1661-1673)以降は、上皇などの観桜があり、その後、宮中に花枝が献上されるようになった。 江戸時代前期、寛永年間(1667-1673) には、第108代・後水尾天皇なども訪れたという。江戸時代中期、1735年には花見があまりに盛んなため、一時禁止されている。その後、1757年に復活した。『都名所図会』(1780) 、『都花月名所』(1793) にも花見の様が取り上げられている。歌にも詠まれた。「ねぶたさの春は御室の花よりぞ 花に来て御室出るや宵月夜」与謝蕪村。「お多福桜」とも呼ばれている。樹高が低いことから、俗謡に「仁和寺や 足もとよりぞ 花の雲」「わたしやお多福 御室の桜 はなが低うても人が好く」とも形容された。 桜の品種はオムロアリアケという。樹高は3mほどある。全体の9割以上は「御室有明」であり、ほかに「有明」「御車車返し」「欝金」「稚児桜」「妹背」「殿桜」などの種類があり、200本ほどが植えられている。根は盛土の中に張っており、地中にはわずか60㎝-80㎝しか延びていないという。根の下には粘土層があり、根が伸張しない。近代、1924年に国の名勝に指定された。 ◈御室桜の中の「泣き桜(なき-ざくら)」は、現在は「揚道桜(ようどう-ざくら)」と呼ばれている。最も遅咲きであり、花期も4⽉中-下旬境内に遅れる。 かつて、御室桜の中で最も遅く花を咲かせるため泣き桜と呼ばれていた。近年、新品種であることが発見され、当時の仁和寺49世門跡・南揚道(みなみ-ようどう、?-2020)(在任:2008-2013)の名をとり品種名にした。 御室桜が枝・幹が上に向かい伸びるのに対し、揚道桜は横に広がるように伸びる。境内で1本のみが確認されてており貴重種になる。現在、「御室桜研究プロジェクト」の名のもと、組織培養法による増殖が進められている。 ◆代継の松・紅白梅 第59代・宇多天皇(867-931)、菅原道真(845-903)、仁和寺、北野天満宮(上京区)には深い縁がある。宇多天皇は道真を重用した。即位後の891年旧2月に道真を蔵人頭補任している。道真は天皇の「寛平の治世」を支え、宇多法皇後も交流した。 北野天満宮境内の一ノ鳥居近くに植えられている影向松(ようごう-の-まつ)の北に隣接し、小ぶりの「代継(よつぎ)の松」が植えられている。この松は、代々にわたり仁和寺の法親王により寄進され植え替えられてきた。 江戸時代前期、1688年旧8月の北野天満宮の『宮仕記録』には、仁和寺の第23世・寛隆法親王(1672-1707)が寄進した松について記されている。この頃にも、北野天満宮の松が枯れると仁和寺から松を寄進するという慣習があった。近代、明治期(1868-1912)まで慣わしは続いたという。現在の松は、現代、2023年7月に奉納され、影向松が枯れた際に備えられている。 なお、仁和寺境内の不動明王(一願不動)の台座岩は「菅公腰掛石」と呼ばれている。平安時代中期、901年旧2月1日に、道真は太宰府に向かうことが決まる。その前に道真は、仁和寺に宇多法皇を訪ね最後の別れを告げた。出家した法皇が法要(勤行)の最中だったため、道真は石に座し侍ったという。 現在、参道奥には北野天満宮から奉納された紅白の梅一対(菅公縁結びの梅)が植樹されている。 ◆宇多天皇・黒猫 第59代・宇多天皇(867-931)は愛猫家としても知られた。平安時代前期、在位(887-897)中の日記『寛平御記(『宇多天皇御記』『寛平聖主記』)』には、飼っていた黒猫についても記されている。 もとは、父・第58代・光孝天皇(830-887)に献上された猫であり、884年頃に譲られたとみられている。その後、889年の宇多天皇の日記に初登場する。毛色は墨のように真っ黒く、音もたてずに雲上を黒竜のように歩いていたという。 現代、2024年より、仁和寺では宇多天皇・黒猫に因み描き入れた御朱印、おみくじの授与を始めている。 ◆八十八カ所巡り・京の三弘法巡り 「御室八十八カ所霊場(成就山八十八カ所)」は、西門から成就山(じょうじゅさん、標高236m)、麓にかけてある。四国の八十八ヵ所霊場を模した四国霊場の第1番札所・霊山寺(りょうぜんじ)から第88番札所・大窪寺(おおくぼじ)まで諸堂を巡る。約3㎞、2時間ほどの行程になる。 江戸時代後期、1829年/1827年に、29世・済仁法親王は、寺侍・久富遠江守文連(ひさとみ-とうとうみのかみ-ふみつら)に命じ四国霊場を巡拝させた。各札所の堂下の土(砂)を持ち帰えらせた。仁和寺境内裏山に土を敷き、諸堂が完成し、同じ本尊を安置した。 霊場の一番高い所に第54番札所の延命寺がある。第27番札所に宇多源氏の始祖・源雅信(みなもと-の-まさざね、920- 993)の墓という巨石が置かれている。その先に、大師像(地蔵)、第80番札所に御室の黒石がある。第88番札所近くには薬師湯があり、現代、1971年頃まで使われていた。 江戸時代中期以降に、「京の三弘法巡り(三弘法参り)」が行われた。四国巡礼の前に、空海ゆかりの京都三弘法(東寺、仁和寺、神光院)を、弘法さんの縁日(毎月21日) に巡礼した。道中無事祈願と、お礼参りでも巡った。東寺で菅笠、仁和寺で金剛杖、神光寺で納札箱を求め、四国へ旅立った。近代、1868年の神仏分離令後に廃絶し、現代、2012年に復活する。現在は、ミニチュアの菅笠、金剛杖、納札箱、御朱印帳が用意されている。 2018年の台風21号により、霊場の建物損壊があり、山も荒廃した。復興には7年の歳月がかかる。このため、「OMURO88」のプロジェクトにより、霊場88堂のキャラクター化が進められた。関連グッズの売り上げの一部は、お堂、参道の整備費に充てられる。 ◆御室八十八カ所霊場 「御室八十八カ所霊場(成就山八十八カ所)」は次のようになる。 1 霊山寺(りょうぜんじ)(本尊・釈迦如来)、2 極楽寺(ごくらくじ)(阿弥陀如来)、3 金泉寺(こんせんじ)(釈迦如来)、4 大日寺(だいにちじ)(大日如来)、5 地蔵寺(じぞうじ)(勝軍地蔵菩薩)、6 安楽寺(薬師如来)、7 十楽寺(じゅうらくじ)(阿弥陀如来)、8 熊谷寺(くまだにじ)(千手観音菩薩)、9 法輪寺(ほうりんじ)(涅槃釈迦如来) 、10 切幡寺(きりはたじ)(千手観音菩薩)、11 藤井寺(ふじいでら)(薬師如来)、12 焼山寺(しょうさんじ)(虚空蔵菩薩)、13 大日寺(だいにちじ)(十一面観音菩薩)、14 常楽寺(じょうらくじ)(弥勒菩薩) 、15 国分寺(こくぶんじ)(薬師如来)、16 観音寺(かんおんじ)(千手観音菩薩)、17 井戸寺(いどじ)(七仏薬師如来)、18 恩山寺(おんざんじ)(薬師如来)、19 立江寺(たつえじ)(延命地蔵菩薩)、20 鶴林寺(かくりんじ)(地蔵菩薩)、21 太龍寺(たいりゅうじ)(虚空蔵菩薩)、22 平等寺(びょうどうじ)(薬師如来)、23 薬王寺(やくおうじ)(薬師如来)、24 最御崎寺(ほつみさきじ)(虚空蔵菩薩)、25 津照寺(しんしょうじ )(延命地蔵菩薩)、26 金剛頂寺(こんごうちょうじ)(薬師如来)、27 神峯寺(こうのみねじ)(十一面観音菩薩)、28 大日寺(だいにちじ)(大日如来)、29 国分寺(千手観音菩薩) 、30 善楽寺(ぜんらくじ)(阿弥陀如来)、31 竹林寺(ちくりんじ)(文殊菩薩)、32 禅師峰寺(ぜんじぶじ)(十一面観音菩薩)、33 雪蹊寺(せっけいじ) (薬師如来)、34 種間寺(たねまじ)(薬師如来)、35 清瀧寺(きよたきじ)(薬師如来)、36 青龍寺(しょうりゅうじ)(波切不動明王)、37 岩本寺(いわもとじ) (五仏)、38 金剛福寺(こんごうふくじ)(三面千手観音菩薩)、39 延光寺(えんこうじ)(薬師如来)、40 観自在寺(かんじざいじ)(薬師如来)、41 龍光寺(りゅうこうじ)(十一面観音菩薩)、42 仏木寺(ぶつもくじ)(大日如来)、43 明石寺(めいせきじ)(千手観音菩薩)、44 大宝寺(だいほうじ)(十一面観音菩薩)、45 岩屋寺(いわやじ)(不動明王)、46 浄瑠璃寺(じょうるりじ)(薬師如来)、47 八坂寺(やさかじ) (阿弥陀如来)、48 西林寺(さいりんじ)(十一面観音菩薩)、49 浄土寺(じょうどじ)(釈迦如来)、50 繁多寺(はんたじ)(薬師如来)、51 石手寺(いしてじ)(薬師如来)、52 太山寺(たいさんじ)(十一面観音菩薩)、53 円明寺(えんみょうじ)(阿弥陀如来)、54 延命寺(えんめいじ)(不動明王)、55 南光坊(なんこうぼう)(大通智勝如来)、56 泰山寺(たいさんじ)(地蔵菩薩)、57 栄福寺(えいふくじ)(阿弥陀如来)、58 仙遊寺(せんゆうじ)(千手観音菩薩)、59 国分寺(こくぶんじ)(薬師如来)、60 横峰寺(よこみねじ)(大日如来)、61 香園寺(こうおんじ) (大日如来)、62 宝寿寺(ほうじゅじ)(十一面観音菩薩)、63 吉祥寺(きちじょうじ)(毘沙門天)、64 前神寺(まえがみじ)(阿弥陀如来)、65 三角寺(さんかくじ )(十一面観音菩薩)、66 雲辺寺(うんぺんじ)(千手観音菩薩)、67 大興寺(だいこうじ)(薬師如来)、68 神恵院(じんねいん)(阿弥陀如来)、69 観音寺(かんのんじ)(聖観音菩薩)、70 本山寺(もとやまじ)(馬頭観音菩薩)、71 弥谷寺(いやだにじ)(千手観音菩薩)、72 曼荼羅寺(まんだらじ)(大日如来)、73 出釈迦寺(しゅっしゃかじ)(釈迦如来)、74 甲山寺(こうやまじ) (薬師如来)、75 善通寺(ぜんつうじ)(薬師如来)、76 金倉寺(こんぞうじ)(薬師如来)、77 道隆寺(どうりゅうじ)(薬師如来)、78 郷照寺(ごうしょうじ)(阿弥陀如来)、79 天皇寺(てんのうじ)(十一面観音菩薩)、80 国分寺(千手観音菩薩)、 81 白峯寺(しろみねじ)(千手観音菩薩)、82 根番寺(ねごろじ)(千手観音菩薩)、83 一宮寺(いちのみやじ)(聖観音菩薩)、84 屋島寺(やしまじ)(千手観音菩薩)、85 八栗寺(やくりじ)(聖観音菩薩) 、86 志度寺(しどじ)(十一面観音菩薩) 、87 長尾寺(ながおじ)(聖観音菩薩)、88 大窪寺(おおくぼじ)(薬師如来) 。 *四国八十八箇所と御室八十八カ所霊場の表記が一部異なりますので、四国八十八箇所で表記しています。 ◆京都十三仏霊場めぐり 勢至菩薩(一周忌) は京都十三仏霊場めぐりの第9番札所になっている。室町時代、8代将軍・足利義政が歴代将軍の供養を十三仏に祈願したことから始まったという。また、貴族にはそれ以前よりの信仰があったともいう。 十三仏とは中陰法要、年忌法要の際の十三体の仏・菩薩をいう。中陰法要は、葬儀後、初七日の不動明王、二十七日の釈迦如来、三十七日の文殊菩薩、四十七日の普賢菩薩、五十七日の地蔵菩薩、六十七日の弥勒菩薩、七十七日の薬師如来とあり、これらを終えた満中陰により新たな生を受け、続いて百日の観音菩薩、一周忌の勢至菩薩、三回忌の阿弥陀如来、七回忌の阿閦(あしゅく)如来、十三回忌の大日如来、三十三回忌の虚空蔵菩薩と追善法要が続く。 ◆大内山 大内山(おおうちやま、240m)は、御室山とも呼ばれている。仁和寺近く北西に位置している。歌枕の一つであり、大内とは、禁中、内裏を意味した。名は宇多法皇の営んだ御室御所に因んでいる。 ◆御室つづれ 絹の「御室つづれ(綴織り)」は、菩提院の僧が唐より持ち帰った製法という。寺が衰微した時、寺侍が伝えた。いまも帯地に使われている。 ◆祇園女御 伝承として、祇園女御が晩年を過ごしたとされる威徳寺は、仁和寺境内にあった。女御は堂を建てたという。(『仁和寺堂舎記』)。僧・禅覚を養子としたという。室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失した。 ◆築地塀 仁和寺は周囲を「築地塀(ついじべい)」により囲まれている。 古代律令制では、築造できるのは五位以上の身分の者に限られていた。宮中、御所、宮地、門跡などに見られる。横に定規筋(じょうぎ-すじ)という白い筋が入る。3本、4本、5本の3種があり、5本が最高位であり、仁和寺は5本の線が入る。これは「筋塀(すじべい)」と呼ばれている。 築地は「築き泥(つきひじ)」の転訛といわれている。柱を立て板囲いをして、その中に泥粘土を打ち込む。このため、塀に厚みがあり堅牢になる。表面には白や黄土の漆喰を塗って仕上げる。屋根は本瓦葺、板葺などがある。石を並べたもの、花山院のように草花を植えた例もある。(『大鏡』) ◆文学 ◈『源氏物語』第34帖「若菜上」巻の、朱雀院が娘・女三宮を弟・光源氏に委ねた後に出家し、入寺した「西山なる御寺」は、仁和寺といわれている。(『河海抄』『花鳥余情』) ◈平安時代中期の菅原孝標の女『更級日記』、鎌倉時代の『平家物語』7巻の「経正都落」の「青山(せいざん)の琵琶」、鎌倉時代の吉田兼好『徒然草』。 ◈英文学者・小説家・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、近代、1895年10月23日に京都を訪れ、仙洞御所(上京区)などを見物した。その前に、御室御所の御用邸で開かれていた掛物の展覧会を2時間ほど鑑賞し愉しむ。おもに画学生の風景画などの出展作品が数千点あり、八雲は作品を買い漁ったと記している。 八雲はある書に目を留めた。落款のかわりに、幅に小さな手の跡が朱で捺してあった。八雲は、6歳の児童が天皇の御前で揮毫したという和歌一首の筆の巧みさに驚嘆している。(『仏の畑の落穂』) ◈井上靖(1907-1991) は等持院(北区)近くに下宿していた。仁和寺の仁王門を好み、『楼門』にも描写されている。随筆『仁和寺の楼門』では、「私はいつも石段に腰を降ろしたり、石段を上って閉ざされた門の前へ立ったりして、そこで躰が冷たくなるまで月光に曝されたものである」と書いている。『石の面』では、茶室「遼廓亭」も舞台になった。 ◈川端康成(1899-1972)の『古都』(1962)に登場する。 ◆映画 ◈時代劇映画「西鶴一代女」(監督・溝口健二、1952年、新東宝)では、お春(田中絹代)のねぐらの設定で境内で撮影された。溝口は、関東大震災後に京都に移り御室周辺に住んでいた。 ◈時代劇映画「旗本退屈男 謎の南蛮太鼓」(監督・佐々木康、1959年、東映京都)、時代劇映画「赤穂浪士」(監督・松田定次、1961年、東映)。 ◈御室八十八カ所では時代劇映画「剣法奥義 二刀流雪柳」(監督・深田金之助、1956年、東映)の撮影が行われた。境内裏手の土塀では、時代劇映画「四十七人の刺客」(監督・市川崑、1994年、東宝)、時代劇映画「どら平太」(監督・市川崑、2000年、製作委員会)が撮影されている。 ◆野生生物 ヤマトムチゴケ(苔類、準絶滅危惧種)、アラハシラガゴケ(蘚類、絶滅危惧種)がある。2015年現在。 ◆済心塚 「済心塚(さいじんづか)」は、二王門と中門の間、参道の東にある小古墳をいう。松の木が植えられている。2世・性信法親王の師・済信大僧正(954-1050) の聖徳を偲ぶ塚という。 ◆発掘調査 現代、1993年、2002年などの京都市埋蔵文化財研究所による仁和寺境内・周辺の発掘調査により、平安時代-鎌倉時代に、境内南西部で八角円堂・僧房跡、周辺を区画する遺構が検出されている。院家が仁和寺周辺に展開し、仁和寺を中心として平安京・京都西部が市街地化していた。天皇直系の皇子が仁和寺門跡となることで、真言宗寺院を院権力で統括していった。 江戸時代-近代以降は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1644)の復興期の遺構を検出した。復興以降も、仁和寺の区画の改築、庭園の造成事業が続けられた。 ◆指定避難所 仁和寺(御室会館)は、京都市の指定避難所(右京 御室学区)の一つに指定されている。 指定避難所とは、大規模地震などにより、長期の避難が必要な場合に開設される。災害の危険性があり避難した人を、災害の危険性がなくなるまで必要な間滞在させ、また災害による帰宅困難者を一時的に滞在させるための施設をいう。災害対策基本法に基づき指定される。 ◆墓 境内背後(北)の大内山には、第59代・宇多天皇(うだてんのう、867-931)の大内陵、第62代・村上天皇(926-967) 陵などの陵墓がある。 ◆宿坊・修行体験 ◈宿坊の「御室会館」に宿泊できる。普段は非公開の金堂堂内を拝観し、朝のお勤めにも参加できる。 ◈「松林庵」が境内にある。現代、2018年に開かれた。木造の建物で宿泊できる。国内外の富裕層向けであり、「文化体験の場所」になる。 ◈「食堂(じきどう)」は、現代、2022年に開かれた。江戸時代後期の土蔵を修繕している。和の間、令の間がある。外国人富裕層に向けており様々な食文化体験ができる。 ◆アニメ ◈アニメーション『薄桜鬼』(原作・オトメイト、監督・ヤマサキオサム、制作・スタジオディーン/ディー・エル・イー、2010年4月-6月全12話、「碧血録」(2010年10月-12月、全10話・総集編)、「黎明録」(2012年7月-9月全12話)、「〜御伽草子〜」(2016年4月-6月全12話・特別篇) の舞台になった。 ◆花木 ◈御室桜(4月20日以降)。 ◈成就山参道(御室八十八カ所霊場/成就山八十八カ所)は、ツバキ(1月-2月)、ミツバツツジ(3月下旬-4月)、サクラ(4月上旬-中旬)、青モミジ(4月上旬)、紅葉(10月下旬-12月上旬)。 ◆年間行事 修正会(1月1日)、御室流の流祖奉献全国挿花大会献花式(1月6日) 、初祈祷会(大般若会)(1月7日)、献米供(護摩授与式)(1月21日)、節分会(2月節分)、常楽会(2月15日)、土砂加持(3月3日)、彼岸会(彼岸)・正御影供(3月21日) 、春季名宝展(4月1日-5月第4日曜日)、仏生会(4月8日)、桜まつり(4月)、観音大祭(4月18日)、御室流華道全国挿花大会(5月中旬)、鎮守大般若会(5月下旬)、宗祖弘法大師誕生会(6月15日)、開山忌(9月8日)、彼岸会(彼岸)、秋季名宝展・霊宝館(10月1日-11月23日)、秋の華会(10月-11月)、伝法灌頂(12月1日)。 弘法大師空海の供養をする御影供(毎月21日) 、大黒天護摩供(毎月28日)。 *ほぼ一般的な順路に従って案内しています。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *一部室内撮影禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 22 仁和寺』、『旧御室御所 仁和寺』、『旧御室御所 世界文化遺産 仁和寺』、『旧版 古寺巡礼 京都 11 仁和寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『事典 日本の名僧』、『京都古社寺辞典』、『京都の寺社505を歩く 下』、『證空辞典』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『仏像』、『京都の仏像』、『京都仏像を訪ねる旅』、『京都の仏像 入門』、『京都・美のこころ』、『絶対に訪ねたい!京都の仏像』、『京都傑作美仏大全』、『仏像を旅する 京都』、『京都の近代化遺産 近代建築編』、『庭を読み解く』、『増補版 京の医史跡探訪』、『京の医学』、『洛西探訪』、『世界遺産のツボを歩く』、『足利義満と京都』 、『今月の寺 昭和58年11月号』、『京の茶室 西山 北山編』、『おんなの史跡を歩く』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『紫式部と平安の都』、『京都学問所紀要 第2号』、『原色日本の美術15 桂離宮と茶室』、『京都滋賀 古代地名を歩くⅡ』、『京都で日本美術をみる』、『仏の畑の落穂』、『シネマの京都をたどる』、『日本映画と京都』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『京都隠れた史跡100選』、『京都で日本美術をみる』、『京都大事典』、『京のみどり 73号』、『京都 神社と寺院の森』、『京都の歴史災害』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、『京の福神めぐり』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 仏教新発見 12 醍醐寺 仁和寺』、『週刊 古寺を巡る 43 仁和寺』、『週刊 日本の仏像 第25号 仁和寺 国宝薬師如来と御室』、『古寺名刹巡礼の旅 10 洛北きぬかけの路』、『週刊 古社名刹巡拝の旅 26 吉田山と白川』、『週刊 京都を歩く 38 御室』、『週刊 仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『京の冬の旅 2022 -別冊旅の手帖』、『京都の災害をめぐる』、「朝日新聞2025年3月15日付」、京都市平安京創生館、ウェブサイト「発掘調査から見る仁和寺-京都市埋蔵文化財研究所」、ウェブサイト「文化財データベース-文化庁」、ウェブサイト「総本⼭仁和寺御室桜研究プロジェクト-住友林業」、ウェブサイト「介護アンテナ」、ウェブサイト「松本明慶佛像彫刻美術館」、ウェブサイト「産經経新聞 2025年6月19日付 」、ウェブサイト「コトバンク」 |

| |

|