|

|

|

| 狩野元信邸跡・狩野派 (京都市上京区) Site of Kano,Мotonobu Residence |

|

| 狩野元信邸跡・狩野派 | 狩野元信邸跡・狩野派 |

|

|

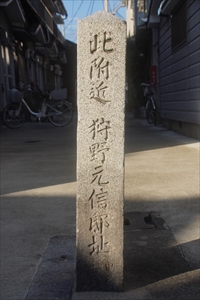

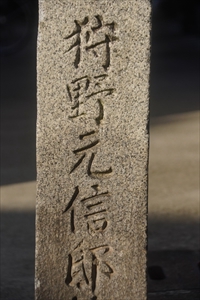

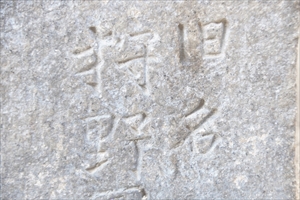

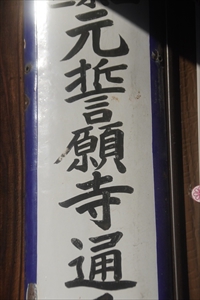

「此附近 狩野元信邸址」の石標  「狩野元信邸」、石標  「旧名 狩野(図の上部分)」、石標  【参照】「元誓願寺通」の通り名  【参照】「元図子町」の町名 |

元誓願寺通小川東入ル北側の元図子町(もと-ずし-ちょう)に、「此附近 狩野元信邸址(かのう-もとのぶ-てい-あと)」と刻まれた石標が立つ。 室町時代後期、この地には画家・狩野元信(かのう-もとのぶ)の邸宅があり、狩野家歴代も住んだという。 ◆歴史年表 室町時代、狩野元信(1476-1559)の邸宅がこの地にあり、以後、狩野家歴代が住んだという。 弘治・永禄年間(1555-1570)、元信の屋敷があったと記されている。(『京羽二重織留』) 近代、1917年、1月、石標は京都市教育会により立てられた。 1928年、6月、石標は京都史蹟会が引継ぐ。 ◆狩野 元信 室町時代後期の画家・狩野 元信(かのう-もとのぶ、1476-1559)。男性。幼名は四郎二郎、法名は永仙。大炊助(おおいのすけ)と称した。後に「古法眼」と呼ばれた。山城国(京都府)の生まれ。父・狩野派始祖・正信の長男/次男。土佐光信の娘を妻にしたともいう。子・祐雪(ゆうせつ)、松栄(直信)、秀頼?、孫・真笑(しんしょう)ともいう。父の跡を継ぎ幕府の御用絵師になった。1486年、足利義政に仕え、その後も足利義澄・義稙・義晴に用いられた。永正年間(1504-1521)、父に代わり活躍した。1507年、「細川澄元像」、1513年、細川高国の命により「鞍馬寺縁起絵巻」を制作する。同年頃、大徳寺大仙院客殿障壁画「四季花鳥図屏風」(真体)を一門・相阿弥とともに制作した。構成・手法は、後の安土・桃山時代の花鳥図障壁画の原型になる。1535年、内裏に水墨の屏風を納める。1539年-1553年、石山本願寺(大坂本願寺)障壁画、1541年、大内義隆(よしたか)より明に贈る金屏風・金扇の注文を受けた。1543年、妙心寺霊雲院蔵旧方丈障壁画「山水花鳥図」(行体)は、元信自身が手がけた。1546年、記録所の障子絵を描く。83歳。 狩野家2代目。大炊助と称し、越前守・法眼になる。父・正信の画風を発展させ、宋・元・明画・漢画・阿弥派の水墨画に土佐派の技法を折衷した。狩野派の筆法による真・行・草の三画体を考案する。狩野派の基礎を築く。工房を組織し、多数の門人を率いた分業による制作を確立した。障壁画・屏風絵巻・絵馬・扇面画など多方面で制作する。武家・宮廷・寺院・堺町衆まで幅広い層の支持を得る。ほか代表作に、「禅宗祖師図」、「瀟湘(しょうしょう)八景図」(妙心寺東海庵)、大和絵手法の「清凉寺縁起絵巻」(清凉寺)、「禅宗祖師図」、「神馬図扁額」 (室津賀茂神社)、「琴棋書画図屏風」などがある。 ◆狩野 正信 室町時代中期-後期の画家・狩野 正信(かのう-まさのぶ、1434-1530?)。通称は四郎次郎、大炊助、号は性玄、祐勢。関東の武家出身とされ、伊豆(静岡県)・狩野氏、上総(千葉県)・狩野氏の出ともいう。2子があったとされ、元信が家督を継ぐ。京都に上り、周文、小栗宗湛(そうたん)に学んだという。宗湛の後を継ぎ室町幕府の御用絵師になったとみられる。正信は法華宗徒にもかかわらず、臨済宗の僧・季瓊真蘂(きけい-しんずい)らの知己を得て、1463年、相国寺雲頂院昭堂の壁画「観音図」「十六羅漢図」を制作する。1483年、8代将軍・足利義政の東山山荘(現・銀閣寺)の障壁画「瀟湘(しょうしょう)八景図」を描く。1485年、東山山荘持仏堂(東求堂)に「十僧図」、1487年、「涅槃(ねはん)図」などを制作した。1489年、「足利義尚像」(地蔵院蔵)、1496年、没した日野富子の肖像画を描く。墓は妙覚寺(上京区)にある。97歳。 狩野派の始祖。大炊助、越前守、法橋、法眼に任じられた。水墨画を中心とする宋元画風の唐絵から脱し、やまと絵技法を心がけた。多数の肖像画・仏画・障壁画・位牌入泥・工芸など幅広く手掛ける。作品は「周茂叔愛蓮図(しゅうもしゅくあいれんず)」、「竹石白鶴図屏風」 (真珠庵)、「崖下布袋図」など。 ◆狩野 探幽 江戸時代前期の画家・狩野 探幽(かのう-たんゆう、1602-1674)。男性。幼名は釆女(うねめ)、通称は守信、別号は探幽斎、生明、白蓮子、筆峰居士など。山城国(京都府)の生まれ。父・狩野孝信の長男。次弟・尚信、末弟・安信、永徳の孫。幼少より絵を描く。父、狩野興以に学ぶ。1611年、「山野胡馬図」を描き、江月宗玩(こうげつ-そうがん)に賛を求めた。1612年、駿府(静岡県)に赴き徳川家康に謁し、江戸へ出る。1614年、2代将軍・徳川秀忠の御前で「海棠(かいどう)に猫」の席画を描き、祖父・永徳の再来と称賛された。1616年、江戸城家康霊廟天画を描く。1617年、江戸幕府御用絵師になる。1619年、女御御対面所三之間障壁を描く。1621年、鍛冶橋門外に屋敷を拝領した。1623年、弟・安信に狩野宗家を譲り、自らは別家し鍛冶橋狩野家を興した。1626年、第108代・後水尾天皇の二条行幸に際し上洛し、二条城障壁画を一門を率いて完成する。1627年、大坂城の障壁画、1632年、徳川秀忠霊廟、1633年、名古屋城上洛殿の障壁画「帝鑑図」・「四季花鳥図」などを手掛け、江戸狩野様式を確立した。1635年、出家し、江月宗玩より探幽斎の号を授かる。弟子・益信を養子に迎える。1638年、法眼に叙された。1640年、「東照宮縁起絵巻」(日光東照宮蔵)を奉納する。1641年、京都御所造営時の内裏再興に加わる。1647年、江戸城の障壁画、1648年、大徳寺本坊方丈の障壁画「山水図」、1650年、加賀支藩大聖寺藩主・前田利治の江戸屋敷に、俵屋宗雪と共に「金碧草花図」を描く。1656年、大火により家は焼失した。1662年、画家として最高位の宮内卿法印に叙される。墓は池上本門寺(東京都)にある。73歳。 狩野派中興の祖、鍛冶橋狩野派の祖。作風は、初期の二条城二の丸殿舎大広間襖絵「松に鷹図」では、安土・桃山時代様式による永徳の作風復活を志した。その後、江戸狩野様式を創始する。余白の多い水墨画により淡泊・瀟洒な作風は、以後の狩野派規範になる。幕命により、日光東照宮・増上寺・寛永寺・江戸城紅葉山などの徳川家霊廟装飾、大坂城・二条城・名古屋城・京都御所(寛永・承応・寛文度造営)・南禅寺・大徳寺・聖衆来迎寺などの障壁画制作に関わった。一門の組織整備を行い、奥絵師を頂点に表絵師・諸大名お抱え絵師・町狩野と組織化した。ほか主要作品は、南禅寺本坊小方丈「竹林群虎図」、二条城二の丸御殿障壁画「鵜飼図屏風」、 「紫宸殿賢聖障子絵」などがある。古画の模写・写生帳「探幽縮図」も残している。小堀遠州、松花堂昭和乗り、林羅山、佐久間将監、江月宗玩、隠元隆琦らと親交があった。 ◆狩野 永徳 室町時代後期-安土・桃山時代の画家・狩野 永徳(かのう-えいとく、1543-1590)。名は源四郎、州信(くにのぶ)、号は永徳。父・狩野松栄の長男。若年より祖父・元信に学んだとみられる。1552年、祖父・元信が永徳を引き連れ、室町幕府13代将軍・足利義輝への正月参賀に赴いた。1553年、近衛前久邸の座敷絵を制作する。1566年、父・直信とともに、大徳寺聚光院の障壁画「四季花鳥図」「琴棋書画図」を描く。永徳は室中(仏間)を担った。1567年、近衛家の座敷絵を任され、弟子とともに制作する。1574年、織田信長が上杉謙信に贈った細密画「洛中洛外図屏風」(上杉家)を制作した。1576年、信長の安土城天守・御殿の障壁画を制作する。1585年、豊臣秀吉の大坂城、1587年、聚楽第、1589年、正親町院御所、1588年、大徳寺山内の天瑞寺、1590年、京都御所などの一連の障壁画は永徳の指導下に制作された。1590年、天正内裏の制作中に急逝する。48歳。 法眼か法印になる。画風は雄大豪快な構図に金地極彩色で描き、元信以来の様式を発展させた。城郭建築に適した安土・桃山様式を生み、狩野派全盛に貢献した。長谷川等伯・海北友松にも影響を与える。障壁画の多くは建物ともに失われた。現存するのは聚光院の障壁画、「唐獅子図屏風」、上杉本「洛中洛外図屏風」、障壁画断片を掛幅に改装した水墨「許由巣父図」、「伯夷叔斉図」などになる。ほか、南禅寺本坊の障壁画(前身は正親町院御所とも)、「檜図屏風」(八条宮智仁親王邸の障壁画とも)も関与した可能性が指摘されている。 ◆狩野派 室町時代中期に狩野派(かのう-は/かの-は)は興り、家業を世襲した。近代、明治期(1868-1912)初期まで400年にわたり続く。日本絵画史上最大の流派であり、画風は中国の北宋画を基礎にし、抑揚の強い水墨画の線、土佐派的な濃い彩色法を調和させていた。常に武家政権と結びつき画壇に君臨し続ける。 室町時代中期、15世紀中頃、狩野正信(1434-1530)は、小栗宗湛(おぐり-そうたん、1413-1481)の後を継ぎ足利義政らに仕え、幕府の御用絵師に任じられた。正信は狩野派の始祖になる。 正信の子・元信(1476-1559)は、初期流派の基礎を築く。元信の3男・松栄(直信)(1519-1592)が家督を継いだ。 安土・桃山時代に松栄(直信)の長男・永徳(1543-1590)は、元信の画風を受け継ぎ完成させる。織田信長・豊臣秀吉にも仕えた。豪放で華麗な金碧(きんぺき)障壁画を完成させる。永徳の没後、弟子・山楽(1559-1635)、永徳の長男・光信(1561/1565-1608)らに継承される。永徳の弟・宗秀(1551-1601)、永徳の次男・孝信(1571-1618)、永徳の弟・長信(1577-1654)、永徳の甥・甚之丞(?-?)らも活躍した。 光信の子・貞信(1597-1623)、弟・孝信)は早世している。光信の高弟・興以(?-1636)、孝信の遺児・守信(探幽、1602-1674)らがおり、ほか探幽の弟・尚信(1607-1650)、孝信の子・安信(1613/1614-1685)らにより継承された。 以後、狩野宗家の跡を継いだ尚信の弟・安信系統の宗家「中橋家(中橋狩野)」、探幽系統の分家「鍛冶橋家」、尚信系統の分家「木挽町家」が生まれた。この「狩野三家」は江戸へ移住し「江戸狩野」と呼ばれる。さらに、尚信の孫・岑信(1662-1709)が立てた「浜町家」が加わり「奥絵師四家」と呼ばれた。その下に16家の表絵師があり、「江戸狩野」を形成した。 永徳の高弟・山楽は京都に残り、その子・山雪(1590-1651)は幕末期の永岳(1790-1867)まで「京狩野」として継いだ。探幽の門人・鶴沢探山(1655-1729)は京都に移り、門系から石田幽汀(1721-1786)が出ている。ほか、各藩に召しかかえられた狩野派門人らが生まれる。画風は次第に保守・形式・装飾化が進んでいく。一門からは久隅守景(くすみ-もりかげ、?-?)、英一蝶(はなぶさ-いっちょう、1652-1724)などが離れている。 その後、江戸時代後期-近代に門系からは狩野芳崖(1828-1888)、橋本雅邦(1835-1908)らが出ている。 ◆元図子町 石標には、「此附近 狩野元信邸址 旧名狩野」とある。以下は埋没し「図子(辻子)」と刻まれているとみられている。 江戸時代前期に付近は「せいぐわんしノずし(誓願寺のずし)」(『洛中絵図』、1637)と記されていた。その後、「元誓願寺図子町(もとせいがんじ-ずし-ちょう)」とも呼ばれたという。「元図子町(もと-ずし-ちょう)」は略称として使われていたという。(『京町鑑』、1762) 付近は俗に「狩野辻子(かのう-の-ずし)」とも呼ばれた。室町時代後期、弘治・永禄年間(1555-1570)に、付近に絵師・狩野元信の屋敷があったことに因むという。(『京町鑑』『京羽二重織留』、1689) 現在の周辺町名は「元図子町」になっている。かつての「狩野辻子」は、新町通今出川下ル徳大寺殿町の中ほどから西へ入る小路をいった。西半分は「元誓願寺辻子」と呼ばれた。付近は誓願寺(中京区)の旧地になる。現在は狩野辻子と元誓願寺辻子を合わせ「元図子町」と呼ばれている。なお、町の東西通りは元誓願寺通になる。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、『京都大事典』、『京都市の地名』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|