|

|

||||

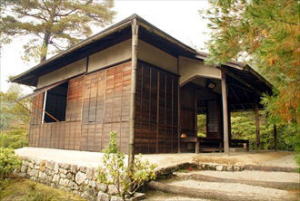

| 修学院離宮 (京都市左京区) Shugakuin Imperial Villa |

||||

| 修学院離宮 | 修学院離宮 | |||

|

|

|||

総門    スギゴケ       苑路  紅葉  ツツジ  全景、左下が下離宮、右が中離宮、左上が上離宮、3離宮の間を結ぶのが田畑の中の松並木。案内板より。

御幸門、花菱紋   ツツジ    中門  寿月観の御輿寄  寿月観の御輿寄  寿月観の御輿寄     ツツジ    遣水  池  朝鮮燈籠  袖形燈籠  櫓形燈籠  ツツジ   ツバキ  モッコク  寿月観   寿月観  寿月観  寿月観、雨戸の金具  寿月観、雨戸  樋  寿月観、上段の間  寿月観  寿月観、杉戸  寿月観、花菱模様  寿月観、欄間  寿月観、水墨画襖絵「虎渓三笑図」  寿月観  寿月観  寿月観、飛石  寿月観、蹲踞  寿月観、前庭の遣水   寿月観、前庭の白糸の滝       ツバキ     東門  松並木(御馬車道)、中離宮へ    アマガエル   中央奥は比叡山      棚田

林丘寺と刻まれた石標と石碑  林丘寺の石標   林丘寺  林丘寺               テイカカズラ  テイカカズラ   中門   土蔵  傘松  楽只軒   客殿   客殿  客殿、霞棚、修学院八景を詩歌に詠んだ色紙  客殿  客殿、青、金箔の菱形模様  客殿、青、金箔の菱形模様  客殿、襖の和歌、色紙、腰張の群  客殿、鯉の絵の杉戸絵  客殿、鯉の絵の杉戸絵  客殿、祇園祭山鉾の杉戸絵  客殿、網干欄干  客殿、前庭  客殿、前庭  客殿、前庭     客殿、前庭  客殿前庭、織部燈籠   客殿、前庭  隣接する林丘寺への石段  ツツジ  隣接する林丘寺の門  客殿  客殿  客殿、網干欄干  客殿、障子は石垣貼り  客殿、仏間  客殿、金具  楽只軒  楽只軒  楽只軒  楽只軒  楽只軒  楽只軒、煤の跡、黒い部分  楽只軒  楽只軒    土蔵   林丘寺の正門  松並木(御馬車道)、上離宮へ   周辺の秋の山並み、本山(御茶屋山)、左に比叡山  大刈込  水田  棚田     棚田   スミレ   ヤマザクラ

御成門  御成門    山の紅葉  サザンカ    石段、生垣     隣雲亭  隣雲亭  隣雲亭      隣雲亭  隣雲亭  隣雲亭、洗詩台  隣雲亭、三和土(たたき)   隣雲亭よりの京都市内の眺望   隣雲亭よりの浴龍池、万松塢、北山の山並み   隣雲亭よりの景観  隣雲亭よりの景観  隣雲亭よりの景観   隣雲亭よりの景観  隣雲亭よりの景観  隣雲亭よりの京都市内の眺望  中央奥は愛宕山  横山  隣雲亭、山寺型燈籠    滝見燈籠   大滝(雄滝)  大滝(雄滝)    滝よりの浴龍池への流れ   腰掛跡  浴龍池  シャクナゲ   浴龍池、千歳橋(廊橋)  千歳橋(廊橋)   千歳橋(廊橋)  千歳橋(廊橋)  千歳橋(廊橋)  千歳橋(廊橋)      楓橋(木橋)、浴龍池  モリアオガエルの卵  窮邃亭(きゅうすいてい)  窮邃亭  窮邃亭、扁額「窮邃」  窮邃亭  窮邃亭  窮邃亭、三和土  窮邃亭  窮邃亭  窮邃亭   土橋  土橋、欄干  土橋     三保ヶ島、浴龍池    浴龍池  浴龍池  浴龍池  浴龍池  水盤(石船)  西浜、浴龍池    浴龍池、御舟屋  浴龍池、御舟屋  浴龍池、御舟着   浴龍池     浴龍池、立石、舟綱      浴龍池  浴龍池     浴龍池より市街地の眺望   浴龍池、西浜      万松塢、浴龍池  西浜苑路    浴龍池、隣雲亭  浴龍池    万松塢、腰掛待合  浴龍池、滝よりの水の流入路    大刈り込み   大刈り込み  大刈り込み  大刈り込み、近景、遠景  舟着場         古井戸   【参照】林丘寺  【参照】比叡山の山容   【参照】修学院離宮の南を流れている音羽川  |

洛北の修学院離宮(しゅうがくいん-りきゅう)は、比叡山(四明岳、838m)、本山(ほんざん、御茶屋山、280m)の二つの山の西麓に位置している。江戸時代の第108代・後水尾天皇が営んだ山荘庭園であり、音羽川の扇状丘陵地の傾斜を巧みに利用して造られた。庭園は、雄大な景観を楽しむことができるため「帝王の庭園」の異名もあった。「修学院の御山荘」「御茶屋」とも呼ばれた。 高低差のある上離宮(上御茶屋)、中離宮(中御茶屋)、下離宮(下御茶屋)の3カ所からなり、それぞれの間は松並木、苑路により結ばれている。庭園内に水田・畑地(7万9663万㎡)が広がり、里の景色として離宮の重要な景観を形作る。田畑の耕作はいまも農家により続けられている。建築家・ブルー・タウト(1880-1938)は、修学院離宮を「眼は見る」、桂離宮を「眼は思惟する」と評した。 現在、総面積54万5755㎡の敷地があり、樹林は3万7940㎡、庭園は8万6731㎡を占めている。修学院離宮は、宮内庁所管の皇室用財産(国有財産)として管理されている。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 2つ星観光地(庭園は1つ星)」(改訂第4版)に選ばれている。アメリカ合衆国の日本庭園専門誌"Sukiya Living Magazine, The Journal of Japanese Gardening"の「しおさいプロジェクト」「日本庭園ランキング(数寄屋生活空間)」に、2014年に第44位に選ばれている。修学院離宮・修学院離宮庭園 は、 「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 江戸時代、1641年、後水尾上皇皇女・文智女王は、修学院に草庵を営み、円(圓)照寺を創建する。上皇は小川坊城俊昌らを遣わし、鹿苑寺の鳳林承章に命じ、衣笠山麓で山荘敷地の場所選定を行う。 1647年、後水尾上皇は、女院長谷殿に御幸する。 1648年、後水尾上皇は、女院長谷殿に御幸し、山上の茶屋に登り山谷を視察する。岩倉、長谷、幡多枝(はたえだ、幡枝)に小規模な山荘(仮の離宮)を造営する。 1653年、後水尾上皇は、修学院の円照寺に行幸する。上皇はこの地に御茶屋造営を決意した。 1654年、後水尾上皇は、女院長谷殿に御幸した。 1655年、旧3月、後水尾上皇は円照寺・文智女王を訪ね、当寺の「隣雲亭」からの素晴らしい眺めにより修学院の御茶屋造営を決意したともいう。御茶屋造営が始まる。円照寺の草庵を山端に移し、新たに「隣雲亭」が完成した。 1656年、円照寺を大和国八島に移転させる。修学院御茶屋造営が本格化する。現場監督・平松可心により幡多枝殿御茶屋が着工した。 1657年、修学院・御茶屋で後水尾上皇女院が煎茶会を催した。 1658年、後水尾上皇が長谷殿を御幸する。お忍びで桂別業(現在の桂離宮)を訪れる。 1659年、旧3月、下御茶屋、隣雲亭、寿月観、滝などが完成する。後水尾上皇が行幸し披露した。上皇は修学院八景詩を五山長老に命じる。鳳林承章、妙法院宮堯然法親王、照高院道晃法親王らが招かれる。(『隔冥記』) 1660年、後水尾上皇、東福門院が揃って初の行幸になる。 1661年、上御茶屋が完成する。新池(浴龍池)が完成する。後水尾上皇の行幸、披露があった。以後、例年の行幸になる。鳳林承章、相国寺、北野社社僧ら80人が招かれる。 1662年、後水尾上皇は智忠親王、穏仁親王、良尚法親王を招き舟遊びをする。 1663年、後水尾上皇は滝見の宴を開く。上皇は桂別業を2度御幸した。 1664年、上御茶屋で修学院焼の窯口開を行う。 1667年、後水尾上皇は愛娘・品宮常子内親王を伴い行幸する。 1668年頃、後水尾上皇第8皇女・朱宮光子内親王の朱宮御所が、中御茶屋の地に造営される。楽只軒を創建する。後水尾上皇が扁額を揮毫した。 1671年、後水尾上皇は品宮常子内親王を伴い朱宮御茶屋、下御茶屋、上御茶屋を訪れる。この年、9度の御幸があったという。(『元陵御記』) 1678年/1677年、上御茶屋の隣雲亭が焼失する。東福門院が亡くなる。 1679年、上御茶屋の隣雲亭が再建された。後水尾上皇の最後の御幸になる。 1680年、旧8月、後水尾上皇が亡くなる。 1682年、光子内親王は出家、朱宮御所を林丘寺に改めた。東福門院の女院御所の奥対面所(中御茶屋・客殿)、切手御門などを林丘寺に移築した。 1684年/1682年頃、東福門院は、女御御所の一部、奥御対面所(中御茶屋、客殿)を林丘寺の庭に移す。 1709年、1708年に焼失した仙洞御所に上御茶屋・止々斎が移される。(その後、止々斎は1788年に焼失した。) 1721年/1722年、荒廃していた離宮を修復する。霊元上皇(第112代)は初めて離宮に行幸した。以後、10年にわたり春秋に行幸する。 その後、荒廃し、窮邃亭以外の建物は消失した。 1824年、11代将軍・徳川家斉により大修理(寿月観の新造、隣雲亭の復興、窮邃亭の修理、蔵六庵の新造)が行われる。京都所司代・内藤信敦は千歳橋石橋台を献納する。光格上皇(第代119)は零元上皇以来の御幸になる。以後、12年にわたり毎年行幸になる。 1827年、水野忠邦は千歳橋屋形を献納した。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震) で、茶屋・石垣が破損した。(『宝暦現来集』) 1861年、和宮が降嫁を前に訪れる。 近代、1877年、第122代・明治天皇が行幸した。フランス特命全権公使が招かれ午餐の会が催された。同年、1890年とも、三離宮は松並木(御馬車道)で結ばれた。 1879年、第8回京都博覧会(会場・大宮御所、仙洞御所)の開催に伴い、御茶屋が100日間の特別公開になる。 1880年、第9回京都博覧会の開催に伴い御茶屋が特別公開になる。 1882年、第11回京都博覧会の開催に伴い御茶屋が特別公開になった。 1884年、修学院御茶屋は宮内庁移管になり、修学院離宮になる。 1885年、林丘寺の一部(中御茶屋、楽只軒、客殿)は宮内省に返還され宮内省管轄になり、修学院離宮の中離宮に編入された。 1915年、第123代・大正天皇即位礼に参列した各国使節を、上御茶屋の隣雲亭に招待する。 現代、1964年、宮内庁は修学院離宮に隣接する水田(8万㎡)を買い上げ付属農地にした。 1974年、一般参観が始まる。 1986年、イギリスのチャールズ皇太子、ダイアナ妃が参観する。 2003年、窮邃亭、千歳橋、万松塢の腰掛待合が修復される。 ◆後水尾 天皇 安土・桃山時代-江戸時代前期の第108代・後水尾 天皇(ごみずのお-てんのう、1596-1680)。男性。名は政仁(ことひと) 、幼称は三宮、法名は円浄。父・第107代・後陽成天皇、母・関白・近衛前久の娘・前子(さきこ、中和門院)の第3皇子。1600年、親王宣下、1611年、後陽成天皇から譲位され即位した。江戸幕府は朝廷に政治的な介入、統制を行い、1613年、「公家衆法度」「勅許紫衣(しえ)法度」、1615年、「禁中並公家諸法度」を公布した。1618年、典侍・四辻与津子(およつ)との間に第1皇子・賀茂宮、1619年、文智女王(梅宮)が誕生した。幕府は、1616年、家康の死、1617年、後陽成上皇の死もあり、予定されていた将軍徳川秀忠の娘・和子(東福門院)の入内を延期する。幕府は与津子を排し、天皇の延臣6人を流罪処分にした。その後、1620年、和子(東福門院)が入内になり女御とした。1624年、和子は皇后宣下、中宮になる。武家出身の中宮は異例であり、平清盛の娘・徳子(建礼門院)以来になる。1627年、紫衣事件では、天皇が僧侶に与えていた紫衣着用の勅許を幕府が無効にした。幕府に抗議した大徳寺などの僧らを幕府は流罪にした。幕府は仙洞御所の造営を開始する。天皇は退位を決意し、1629年、東福門院が産んだ7歳の興子(おきこ)内親王(後の第109代・明正天皇)に突然に譲位した。女帝への譲位は一代で血統が絶えるため、幕府には打撃になる。後水尾上皇は仙洞御所に住み、第109代・明正天皇、第110代・後光明天皇、第111代・後西天皇、第112代・霊元天皇まで4代に院政を敷いた。禅宗の一糸文守に傾倒し、1651年、相国寺で落飾し円浄と号した。 幕府による所司代などを通じての干渉、「禁中並公家諸法度」の制定、紫衣事件、1629年、春日局(お福)の無位無官の身での拝謁強行などにより幕府へ不満を持つ。明暦年間(1655-1659)、修学院御茶屋を造営する。学問を好み「学問講」を設けた。智仁親王らに歌学を学び、1625年、親王から古今伝授を受けた。『伊勢物語御抄』『当時年中行事』、歌集『後水尾院御集』 (原名『鴎巣集(おうそう)』) がある。茶道、華道に通じ、2世・池坊専好は天皇の庇護を受け、天皇は立花の会を催した。85歳。 陵墓は泉涌寺内の月輪陵(東山区)になる。 上皇は、1641年、山荘の造営を試み、衣笠山麓で場所選定を行う。1647年、幡枝離宮の造営、明暦年間(1655-1659)、修学院御茶屋を造営した。計画すべてに関わったという。自ら土をこねて模型を作り、現地に運び実況検分させた、女官を現場に赴かせて指示を伝えた。上皇自ら女中に変装し、現地検分に度々訪れたともいう。修学院御茶屋には東福門院を連れ、60回以上(公式31回)も行幸したという。 ◆東福門院 江戸時代前期の第108代・後水尾天皇中宮・東福門院(とうふく-もんいん、1607-1678)。女性。名は和子(かずこ/まさこ)。江戸の生まれ。父・江戸幕府2代将軍・徳川秀忠、母・御台所達子(浅井長政3女、お江与の方、崇源院)の娘・和子(まさこ)。1620年、14歳で入内したことにより、禁裏の財政を支える。2皇子5皇女を産み、1624年、中宮。1629年、天皇が第2皇女・興子内親王(第104代の女帝・明正天皇)に突然の譲位をしたため院号宣下を受けた。その後、第110代・後光明天皇、第111代・後西天皇、第112代・霊元天皇の3天皇の養母になる。72歳。墓所は泉涌寺内月輪陵(東山区)にある。 茶の湯を宗旦に学び絵も嗜む。修学院御茶屋造営の費用を徳川家に依頼し、上皇とともに修学院御茶屋を度々訪れた。 ◆文智 女王 江戸時代前期の皇女・文智 女王(ぶんち-じょおう、1619-1697)。女性。幼称は梅宮、沢宮。法号は大通。 父・第108代・後水尾天皇、母・四辻公遠(よつじ-きんみち)の娘・典侍の四辻与津子(およつ、明鏡院)の第1皇女。1619年、およつが梅宮を懐妊し、2代将軍・徳川秀忠は怒り、娘・和子の入内を延期する。天皇は譲位を宣言しこれに対抗、秀忠はおよつの兄・四辻季継、高倉嗣良らを処罰した。この「およつ御寮人事件」後、1620年、和子入内が再決定した。1631年、梅宮は権大納言左大将・鷹司教平に降嫁する。病弱なため6年で離縁した。1640年、一糸文守により出家、各所で修行した。1641年、修学院に草庵(円照寺)を営む。上皇がこの地に山荘を営むことを望み、1656年、大和添上郡八島村に草庵を移した。1669年、大和の山村の現在地に再移転した。1667年、仙洞御所で行われた3代将軍・徳川家光17回忌追善の観音懺法の導師を務めた。1678年、東福門院の最期を後水尾上皇とともに看取ったという。1680年、上皇臨終の際に、妹・光子内親王とともに看取った。79歳。 ◆朱宮光子 内親王 江戸時代前期-中期の皇女・朱宮光子 内親王(あけのみやてるこ-ないしんのう、1634-1727)。女性。幼称は緋(朱)宮(あけのみや)、号は普明院。 父・第108代・後水尾天皇の第8皇女。照山元瑶。元瑶内親王、林丘寺宮、朱宮、緋宮などとも呼ばれた。女官を生母として生まれた。1638年、後の後水尾天皇中宮・徳川和子(東福門院)の養女になり、内親王宣下を受けた。1680年、法皇没後、天竜寺の僧・天外(天竜寺塔頭三秀院・定西堂とも)のもとで剃髪した。1707年、霊元天皇皇女・亀宮(元秀女王)の入寺により隠居した。 33人の異腹の子を実子扱いにした。和歌、書、特に絵画に優れた。94歳。 ◆平松 可心 江戸時代前期の公家・平松 可心(ひらまつ-かしん、1614-?)。男性。父・西洞院時慶の末子。1645年、出家。公家の交野(かたの)家の祖。後水尾法皇、近衛基熙の信を得る。修学院離宮の建築、作庭、意匠などに関わる。 ◆円照寺 後水尾天皇の第1皇女・文智女王(ぶんち-じょおう、幼名・梅宮)は、江戸時代前期、1640年に22歳で一糸文守(仏頂国師)を師として出家し、大通文智尼になった。1641年、修学院の地に草庵を結ぶ。これが円(圓)照寺の始まりになる。 1655年、後水尾による修学院御茶屋(修学院離宮)の造営にともない、円照寺は移転を迫られる。1656年に継母である中宮東福門院(徳川秀忠の娘)の助力により、大和国添上郡八嶋の地(奈良市八島町)に移り、八嶋御所と称した。1669年、山村(奈良市山町)の現在地に再度移転した。以後、歴代住持として皇女が入寺し、山村御所と呼ばれた。 ◆林丘寺 江戸時代前期、1668年頃、後水尾上皇第8皇女・朱宮光子内親王の朱宮御所(音羽御所)が中御茶屋の地に造営される。1680年、父・後水尾上皇が亡くなる。1682年、光子内親王は出家し照山元瑶と号し、朱宮御所を林丘寺に改めた。その後、皇女入寺が続き尼門跡になる。近代、1885年、林丘寺の一部(中御茶屋、楽只軒、客殿)は宮内省管轄になり、修学院離宮の中離宮に組み込まれた。 現在、林丘寺は修学院・中離宮の楽只軒、客殿の東に隣接して存在する。 ◆修学院・修学寺 修学院の地名は、かつて存在した比叡山三千坊の一つに数えられた修学寺(修学院)に由来している。 平安時代初期、官吏・佐伯公行は、延暦寺の勝算僧正(しょうさん、939-1011)に帰依、官位上昇になれば一寺を建立すると誓う。その後、播磨守に昇進したことから、不動尊を寄進し、勝算は修学寺に奉安した。以後、周辺の地名として修学院が用いられる。 勝算は、平安時代中期、991年、1008年に園城寺長吏となる。993年、円仁、円珍両門徒対立の際に、比叡山から逃れ門弟と修学院に居した。一条天皇、中宮・藤原彰子、藤原頼通らの病いを加持で治療したという。源信の妹・安養尼を蘇らせ、教理の論争に勝った源信も感謝したという。 平安時代中期、永延年間(987-989)、第64代・円融天皇 (在位:969-984)は修学寺を篤く信仰し官寺にした。鎌倉時代、元亨年間(1321-1324)、虎関禅師が寺を訪れ、吉田兼好も訪ねている。南北朝時代までは存在したという。14世紀(1301-1400)、兵火により焼失し、以後、再建されなかったという。 ◆仏性院 平安時代、修学院離宮内に仏性院(ぶっしょう-いん)という寺院があった。大納言・藤原行成(972-1028)の創建による。歌人・源順(みなもとの-したごう、911-983)が詣で、秋を惜しみ詩を作った。(『本朝文粋』巻8) 江戸時代中期、宝暦年間(1751-1764)までは礎石が残っていたという。 ◆建築・文化財・庭園 下離宮(下御茶屋)、中離宮(中御茶屋)、上離宮(上御茶屋)の独立した3カ所からなり、それぞれに建物と庭園がある。 ■下離宮 下離宮は修学院離宮内でもっとも低い位置にあり、規模も小さい。上離宮、中離宮へ向かう玄関口にあたる。 建物は、現在、「寿月館」のみが建つ。かつて「蔵之庵」、「彎曲閣」、そのほか亭、台所、万人の住居などもあった。 ◈表門 西面した「表門(表総門)」は参観者出入口になる。太い白木磨き丸太の門柱に、扉、袖垣に竹材を用いる。竹を縦に隙間なく並べ、木賊(とくさ)貼りと呼ばれている。近代、大正期(1912-1926)に造られた。桂離宮にも同様の表門がある。 ◈御幸門 「御幸門(みゆきもん)」は、行幸の際にだけ開かれていたためこの名がある。石段上に建てられ、大棟に瓦を載せ、板戸扉上に羅文、扉に後水尾上皇が好んだ花菱模様の透し彫りが施されている。両袖に袖塀がある。かつて門は現在地の右手にあった。零元上皇(第112代)の時に現在地に移された。切妻造、杮(こけら)葺。 ◈中門 「中門(ちゅうもん)」は内庭に通じる。たすき掛けの木戸であり、欄間には透し彫りが施されている。門の左手に「修学院十境」の一つだった菩提樹の名残がある。現在は代わりにシナノキが植えられている。 ◈寿月観御輿寄 「寿月観(じゅげつかん)」の玄関が、御輿寄(おこしよせ)(10畳半、間口3m)になる。御輿寄の下には、切石の石段が10段ほどが積まれている。正面に玄関があり、舞良戸、遣戸、2枚の明障子、紅殻色の土壁がある。間口2間。 御輿寄より、寿月観一の間の床の間の後ろを通り、二の間に進める。ただ、実際に、客人の御輿は御輿寄側(西側)より昇降することはなく、反対の東側の寿月観濡縁に直に着けられていたという。 ◈寿月観 寿月観は、寄棟造と入母屋造の2棟を鉤の手(L字)に配した数寄屋風造になる。屋根は2棟を繋いで杮(こけら)葺にしている。後水尾上皇、霊元上皇の行幸に際しては、御座所として使用された。下離宮でもっとも主要な建物になる。現在の建物は江戸時代後期、1824年に第11代将軍・徳川家斉が第119代・光格天皇のために再建し、改造した。かつての建物は、現在のものよりも規模が大きく、岩倉殿(東福門院三女・顕子内親王の山荘)の一部古材により建てられた。土台は池を掘った土を盛り、石垣を築き土留している。 6室あり室は鉤型をしており、一の間(15畳)に御座所になった北西隅の上段(3畳)、二つの床、飾り棚がある。杉の面皮柱、杉丸太の長押、壁は赤みの色土壁になる。御座所の右脇に琵琶床(琵琶が置かれていた)、違棚上の天袋に金泥の飛翔する丹頂鶴、下段地袋に白い蘭と岩の絵は原在中(1750-1837)筆による。襖絵は岸駒(1756-1839)の水墨画「虎渓三笑図」4面による。その上の欄間に杉板材の花菱模様の透し彫りがある。ほかにも、一の間には、上皇が好んだ菱形模様が多用されている。一の間縁側壁に掛る扁額「寿月観」は、後水尾上皇筆による。修学院での御茶屋造営以前の岩倉殿行幸の際に書かれたという。一の間長押の釘隠しは、曲水と水葵を組み合わせた意匠を施している。 二の間(12畳)、三の間(6畳)がある。どの部屋からも庭園を鑑賞することができる。三の間は腰障子、欄間に星七宝文の透し彫りがある。濡縁を廻している。茶室(5畳)はかつて、女院(東福門院)御座の間として使われた。床の間(1間半)、化粧棚、水屋が付く。肘掛窓、突上板戸が開くと池泉を一望できる。三の間南妻に掛かる扁額「蔵六庵」も、後水尾上皇筆による。蔵六庵は随臣控えの間として、かつて寿月観の北側に建てられていた。三の間の襖絵は、岡本豊彦(1773-1845)筆の泊り舟になる。二の間杉戸に、光格上皇が好んだ作者不詳の杉戸絵があり、夕顔が描かれている。仙洞御所より移された。 寿月観前庭は室内から眺める額縁庭園になる。奥の山が借景になっている。白砂に飛石が打たれ、南西に緩やかな浅い遣水が流れている。流れには「どんと落ち」という溜り部分が造られ、流れと水音にも変化をつけている。流れは蔵六庵の南西の苑池に注ぐ。滝口の白糸の滝は、滝上に置かれた三角形の石が富士山の姿を表している。創建時の石組みによるのではなく、後世のものという。袖形燈籠、矢倉燈籠などが立てられている。 ◈蔵六庵など 寿月観の北にあった「蔵六庵(ぞうろくあん)」は、お供の者の控え所だった。かつて「修学院十境」のひとつに数えられた。蔵六とは『雑阿含経(ぞうあごんぎょう)』にある言葉で、亀を意味し、頭と尾、4本の足を指して六を隠す生き物になる。亀は仙人が住み不老不死の地である蓬莱山を背負う霊獣とされた。蔵六庵は、近代、1885年に撤去された。 ◈湾曲閣 寿月観の南に二階亭の「湾曲閣(隣月亭)」があった。二階より比叡山に連なる眺望が可能で、観月もできたという。当初は「隣月亭」と呼ばれていたという。現在は、遣り水の南に櫓形燈籠が立ち、近くに庭石の石組みが25個ほど残されている。 ◈御清所 「御清所(おきよどころ)」があった。 ■中離宮 中離宮(中御茶屋)は、後水尾上皇の構想にはなかった。上皇皇女・朱宮光子内親王の朱宮御所(音羽御所)を前身にしている。その後、御所は尼門跡の林丘寺に改められた。近代、寺の境内、建物の一部が皇室に返還され、修学院離宮に組み入れられ、中離宮として整備された。 ◈表門 「表門」は北面している。竹垣を袖とし、扉も竹の木賊貼りによる。 ◈旧表総門 「旧表総門」は隣接する林丘寺の門だった。東福門院の御所より移された。棟門、本瓦葺。いまも音羽川沿いに南面して建っている。 ◈中門 「中門」は中離宮の庭に通じる。たすき掛け、杮(こけら)葺。 ◈客殿 「客殿」は林丘寺の旧御殿になる。江戸時代前期、1678年に東福門院没後、1682年、光子内親王のために女院御所(奥対面所、御休憩の間)を移している。造営は1677年になる。かつて、林丘寺の書院として用いられ、霊元天皇の行幸に際して、御座所として使われた。後水尾上皇と東福門院の奥向き用の書院として使われ、東福門院好みの意匠が各所に施されていた。 室内は一の間(15畳)、二の間(四季の間)(10畳)、三の間(10畳)、内の間(6畳)がある。西北隅に途中で折り曲がった階段を上がり楽只軒と繋がる。南と西に畳縁、板戸、板張りの濡縁を廻し、一部に網干の欄干がある。入母屋造、平屋、木賊(とくさ)葺、二重垂木。当時は雨戸と戸袋はなく、戸襖により戸締りをしていた。 一の間は、かつて林丘寺宮の御居間として使われていた。一の間の床(1間)、違棚(1間半)は大小5枚の板による飾棚(違棚の霞棚)があり、峰に霞棚引く様を思わせる。「日本三名棚(天下の三棚)」(ほかに、醍醐寺・三宝院醍醐棚、桂離宮・新御殿桂棚)の一つに数えられる。下地の貼付けは、金泥の雲形による。床右手の壁に、八条宮智仁親王らが詠んだ創建当時の「修学院八景」を題材とした16枚の和歌・漢詩色紙が下地に貼られている。金閣寺・鳳林承章の名もある。一番下の棚地袋小襖には、友禅染の張場の様子を描く。その上右に三角棚、その小襖に更紗(さらさ)模様、引手に「ぶりぶり、振振毬杖(ぶりぶりぎっちょう)」という子どもの玩具の意匠を用いている。これは、正月飾り、魔除けにも用いられた。 地袋の引手金具は羽子板形による。一の間の襖絵は色紙の四角形、下の腰張は群青と金箔で菱形につなぐ幾何学的な文様で彩られている。一の間長押に14個の釘隠しがある。彩色の青銅製七宝細工の花車形(牡丹、椿など)は、色彩鮮やかに精巧な細工が施されている。二の間の竹葉形の釘隠しは葉が金に輝く。地袋に扇面形、ほかに襖引手として一の間の菊花形、二の間に七宝細工の尾長鳥形の丸紋引手、木瓜形(徳川将軍家の三葉葵紋は周囲に一六弁菊)などの技巧の限りを尽くした引手がある。これら引手の葵紋は、東福門院が徳川家康の孫であることを誇示している。 一の間、二の間の境、南縁座敷東面、西面の杉戸に作者不詳の「鯉の絵」がある。「大鯉」と「鯉と鮒」の2枚であり、ともに円山応挙(1733-1795)筆という「金色の網」が被せてある。網の絵は凝り、網の綻びの部分までも描き込まれている。後に網が加えられたのは、鯉の絵のあまりの出来栄えに、鯉が毎夜、杉戸を抜け出して庭の池で泳いだためという。これを止めるために描かれたという伝承がある。 縁座敷北面(楽只軒側)に、極彩色で描かれた祇園祭の「船鉾」の見事な杉戸2枚がある。その裏側になる楽只軒との境の引き違い杉戸には「放下鉾」、「岩戸山」も描かれている。作者不詳とも、狩野敦信(外記、1640-1718)筆ともいう。船鉾の絵のある傍の階段に、群青に金の雷文つなぎの唐草が貼られている。二の間に「長谷寺の春景色、満開の桜」の襖絵がある。 一の間北側の内仏間(6畳)には仏壇がある。当初からのものではなく、女院御所の奥対面所の移築後に加えられた。上方の仏間の棚に、水玉透かしの欄間がある。「逆浪の欄間」とも呼ばれている。下に曲線の波形と水玉の意匠による。水玉部分が丸く刳り貫かれている。下の地袋に、四季景色の4枚の扇面張り付けの小襖がある。 客殿北の板縁に高欄の網干欄干がある。木の柵が斜めに交差しており、海浜に漁網を干した様を表すという。造営当初からの欄干になる。 ◈楽只軒 中離宮の「楽只軒(らくしけん)」は、客殿の移築以前、朱宮御所の時に既に建てられており、中離宮では最も古い建物になる。江戸時代前期、1668年、またその前年の建立による。当初は後水尾上皇の御座所であり、1668年に上皇の第8皇女・朱宮光子内親王に下賜され、その後、林丘寺宮の居間になった。 一の間(6畳)、二の間(8畳)、その外の鞘の間、南に板縁があり、床は低く造られている。 一の間(吉野の間)の床柱は磨き丸太、床と貼付壁に狩野探幽の子・狩野探信(1653-1718)筆の金地の「吉野の桜」、二の間(龍田の間)貼付壁に、作者不詳の「龍田川の紅葉」の絵がある。一の間、二の間の間の長押に、後水尾上皇筆の扁額「楽只軒」が掛る。楽只軒の軒名は詩経より「詩曰、楽只君子、万寿無期」に依拠しているという。扁額縁は3本の竹で縁取られ、緑色七宝、三種の竹で飾られており文字も緑色になる。二の間(龍田間)室内の壁が黒変している。林丘寺2代・普光院宮が疱瘡に罹患し、その平癒のために、幾日にもわたり護摩を焚き続けたことからその煤により変色したという。近年、修復が施された。 平屋建、屋根は杮(こけら)葺で、屋根の上部には裳裾(もすそ)を付けた瓦葺になる。 一の間の前庭は遣水、石組(立石、伏せ石)、石橋、織部燈籠、楓などの植栽がある。楽只軒の南の縁は床が低く抑えられ、部屋内から見ると庭との一体感を増す効果がある。遣水の流れは、楽只軒の下手に注いでいる。 ■上離宮 下離宮と上離宮の標高差は40mほどある。浴龍池を見下ろす高台(海抜150m)に、茶屋「窮邃亭(きゅうすいてい)」、中島の岩山に「隣雲亭」が建つ。かつて池の畔に「止々斎」があった。 ◈御成門 「御成門(おなりもん)」は、竹垣を袖とし、扉付、欄間に花菱の透し彫り文様がある。杮(こけら)葺。 ◈隣雲亭 「隣雲亭(りんうんてい)」は、離宮内の最高所(海抜150m)に建てられており、ここより西、北、南方角を見晴らすことができる。離宮全体のみならず京都市内、西山、北山も望める。「隣雲亭」は文智女王の円照寺にあった。江戸時代前期、1655年に後水尾上皇の命により新たに「隣雲亭」建てられる。その後、1659年(1660年とも)に離宮内に再建され、1677年(1678年とも)に焼失した。1679年に再建され、後に荒廃する。現在の建物は江戸時代後期、1824年に再建され4代目になる。 全体に簡素な造りになる。装飾などもほとんど施されていないのは、建物が眼窩の景色を愛でることに主眼が置かれていることによる。一の間(6畳)、二の間(3畳)、一の間脇の板間、三方吹き放しの洗詩台(せんしだい)(4畳)がある。洗詩台の二方に手摺が付く。洗詩台は本来、別棟として建てられていた。かつて崖上に迫り出しており、現在より規模も大きかったという。江戸時代前期、1663年に後水尾上皇が使用し、滝音を聞きながら詩歌の想を練ったという。また、観月も行われ、桂離宮が月の出を愛でたのとは対照的に、西の月の入りを鑑賞したという。ほかに、「控えの間」の6畳2室、8畳1室がある。 花菱模様の透かし彫りの欄間、釘隠しが施されている。間仕切り、外回りにも明かり障子を用いる。西側と南側に深い土庇があり、その下に縁を廻らせる。屋根は緩やかな勾配を付けた杮(こけら)葺、入母屋造、数寄屋風になる。 土庇の下の土間に白い三和土(たたき)がある。「一二三石(ひふみいし)」が見られる。葛石で縁取りし、白漆喰に小さな鞍馬の赤石と、黒の賀茂川真黒石が使われている。石は1個、2個の組、3個の組があり、これらの組を等間隔に三和土に配置し埋め込んでいる。洗詩台の東側裏手に「山寺形燈籠」が据えられている。 隣雲亭からの眺めに、後水尾上皇は「深くなる青葉の山の麓川(ふもとがわ)夏しも白き波の上かな」(御集)、霊元法皇は「遠方(おちかた)の山より上に雲よりも白きをみれば淀の川上」と詠んでいる。 ◈窮邃亭 茶屋「窮邃亭(きゅうすいてい)」は、池の中島高台にある。後水尾上皇時代より残る唯一の建物になる。上皇の御休み所として用いられた。浴龍池、西浜の景色を全面で楽しむために建物は細い柱で支え、西側、北に肘掛窓を開いている。創建時に建てられ、江戸時代後期、文政年間(1818-1830)に修復されている。 三方四方18畳の1室がある。西と北に矩折れ、御座所の上段(6畳台目畳)は、黒漆塗り框、落掛になる。中央に畳2枚(1畳半)がある。小壁で囲み、眺望のために中敷居内部に肘掛寄を造る。低く2間の欅一枚板になっており、江戸時代後期、1824年の改修の際に加えられた。棹縁天井になる。下段(12畳)に分かれている。明障子の窓、外は突上の板戸になる。 水屋(1間四方)は東北隅に突き出ており、板間に簀子を張り、天袋と地袋に棚、脇壁に下地窓、地袋の戸に竹により網代網、井桁の桟の意匠がある。南と東に深い庇があり、下は土間と縁を廻らせる。南の板縁上部に、後水尾上皇筆の金色の「窮邃」の扁額が掛る。地は八角形の板を重ね中央に水引を置く。屋根の棟瓦には菊花紋章が付いた瓦露盤、切籠形の宝珠頭が載る。杮(こけら)葺、宝形造。2003年修復工事が行われた。 ◈腰掛待合 現在、万松塢の西岸に西面して「腰掛待合」がある。江戸時代後期、1877年の第122代・明治天皇の行幸の際に建てられたという。四方吹き放し、杮(こけら)葺。腰壁は紅殻色に塗られている。現代、2003年に修復工事が行われた。近くに舟着もある。 ◈外腰掛 「外腰掛」はいまはなく、隣雲亭の北、苑路の脇の高台、浴龍池を見下ろす位置にわずかな礎石だけが残されている。間口4m、奥行き2mほどあり、腰掛(60cm)を三方に廻らせていた。江戸時代末の台風により倒壊し、その後再建されていない。 ◈御舟屋 浴龍池の北西の岸に、杉皮葺の簡素な御舟屋(御舟宿)があり、屋形舟が係留されている。浴龍池ではかつて、楼船(7間12.5m、25人乗りの高瀬船)を浮かべて頻繁に舟遊びが行われていた。後水尾上皇も行幸のたびに舟を出していたという。 御舟屋近くの岸辺には舟着場の切石二段も残り、足元を灯すための置き燈籠、崩家形燈籠が据えられている。舟綱の立石は、舟の綱をこれに結わえていた名残りになる。浴龍池の万松塢の西岸、隣雲亭下にも舟着があった。 ◈止々斎 茶屋「止々斎(ししさい)」は、かつて浴龍池の北西隅の畔にあった。行幸の際の休憩所、食事処としても使われ、上離宮でもっとも規模の大きい建物だった。その名は「法華経」の「止々不須説(止みなん止みなん須<すべから>く説くべからず)」にある。御舟着より舟遊びの舟が漕ぎ出し、管弦が奏でられ詩歌の会も催された。後水尾上皇も行幸の際には必ず舟遊びをしたという。 止々斎は、江戸時代前期、1709年に仙洞御所内茶室「又新亭」の地に移される。その後、江戸時代後期、1788年に焼失し、第119代・光格天皇のために再建されるが、再び焼失した。 現在、上離宮の浴龍池畔の止々斎跡にはわずかな礎石、石で囲った中に水盤(石船、2m×1.4m)が残されている。水盤は、かつて止々斎跡の庭に置かれ花生けに利用されていた。 ◈千歳橋 中国風の「千歳橋(ちとせばし)」は、浴龍池に架かる。中島と万松塢の間を繋ぐ廊橋になる。江戸時代後期、1824年、京都所司代・内藤信敦は千歳橋石橋台を献納した。その後、1827年、水野忠邦が千歳橋屋形を献納する。白川石(長さ5m×厚さ40cm)の2基の橋脚の上に、一枚石を渡している。東に宝形屋根があり青銅金箔の口に瑞草を咥えた鳳凰が載る。西は寄棟の四阿風屋根(崩家形)になる。 ドイツ人建築家のブルーノ・タウトは、中国風の造りが修学院離宮の景観にそぐわないと評した。ただ、さまざまな意見がある。現代、2003年に修復工事が行われた。橋の傍にかつて、「千貫(ちぬき)の赤松」という見事な大木があった。その後枯死し、いまはない。 ◈土橋 土橋(幅3m×長さ16m)は、やや反りがあり橋桁の上を土が覆っている。浴龍池の中島と北の対岸を結ぶ。栗木の欄干に丁寧に手斧がけしている。菊花紋の留め金具が使われている。 橋の右手に三保ヶ島(みほがしま)があり、比叡山を富士山に見立て、三保の松原に因んでいる。寿月観の「富士の白糸の滝」とともに「東」が意識されている。 ◈楓橋 楓橋は高い橋脚の木橋で、中島と掘割に架かる。付近に楓が多く、紅葉谷もあることから紅葉橋と呼ばれる。 ◆文化財 寿月観に後水尾天皇の扁額「寿月観」「蔵六庵」「楽只軒」、窮邃亭に「窮邃」が掛かる。 中離宮客殿には、襖、長押に装飾性の高い引手、釘隠しが随所に施されている。一の間引手の菊花形三葉葵紋(縦11cm)は、銅板鍍銀の鏡板に鍍金菊花と菊葉を交互に配し、中央に魚子地(ななこじ)、象嵌七宝の青地に金の三葉葵紋になる。 霞棚地袋の羽子板形(7cm)は、底に蓬莱紋(松竹鶴亀)、雲形の象嵌七宝による。二の間の尾長鳥形(8cm)は、引手全体を鳥が丸く取り囲む意匠であり、鳥は銅板打ち出しによる。尾に墨差し、底板に霞状に鍍金と墨差しが施されている。 仏間小襖の四葉円形(5.2cm)は、周囲四方に唐草、子葉が飛び出している。 一の間長押の釘隠しは、花車形(10.4cm)であり、白や赤、青色などを用いて牡丹、椿、菖蒲を表している。二色の色の間は、無線七宝という金属線により輪郭をとるのではなく、釉(うわぐすり)を用いて紋様を表す特殊な技法による。 二の間長押の笹竹形(12cm)は、鍍金後にあえて一部の鍍金を掻いて質感を出し、葉には細かい虫食いの穴も入れている。 上離宮には修学院焼きの窯跡がある。かつて上皇、貴族らが作陶し福引などに利用したという。 ◆庭園 庭園は、書院方式の小池泉回遊式庭園になる。舟遊式も取り入れる。現在、比叡山の山裾に上離宮の浴龍池、田園風景、さらに上離宮、中離宮、下離宮の独立した3つの庭園が苑路で結ばれ、全体としての景観も調和させている。離宮内に音羽川の流れを引き入れ、滝(雄滝、雌滝)を設けた。下離宮から上離宮までの高低差は40mあり、清流の早い流れ、遣り水も造られている。苑路は砂利敷きになっており、各所に燈籠10基が置かれている。 庭園は細部に至るまで後水尾上皇の設計により作庭、造営されたといわれている。上皇はこの地の地勢を選び、現地を訪ねた。桂山荘(桂離宮)も訪れ作庭の参考にしたという。自ら粘土で模型を造り、庭の一木一草、踏み石、捨石にいたるまで検討を重ねた。上皇の甥・小川城俊昌、金閣寺の鳳林承章、側近の勧修寺光豊、平松可心らも関わる。造営の費用はすべて幕府が負担した。 当初は上御茶屋(上離宮)、後に下御茶屋(下離宮)が造られ、後水尾上皇時代には二つの庭のみで構成された。庭園は、高所より俯瞰で鑑賞することが意図されている。庭園は回遊するだけではなく、池で舟遊びし、観月し、茶を喫し、詩歌を詠じ、芸能、宴を楽しむ場でもあった。春には花見、秋には紅葉と松茸狩りなども行われた。中御茶屋(中離宮)は朱宮(あけのみや)御所としてあり、近代に入り中離宮として組み入れられた。 上離宮は、大規模な土木工事により生まれた。現在の浴龍池(よくりゅうち)の北東にある御三社谷、野神谷、古久美谷などの3つの谷川を西側で堰き止め、人造湖の浴龍池が生まれた。池の標高137mの地点にあり、1万1500㎡の広さを有している。池の深さは50cmであり、堤に対する水圧を考慮している。池には3つの中島(三保ヶ島、中島、万松塢)が造られた。島は本来北東から南西にあった山続きの尾根であり、これを削って3つの島が造られている。池の西側に、南北方向にほぼ一直線に4段石組を築き、土留めにした。石垣の最上部、斜面に樫の大刈込(堰堤15m、幅7m、長さ200m)を築造した。数10種(66種とも)という常緑樹をここに混稙している。主な植栽はツバキ、サカキ、ツツジ、サツキ、アセビ、ドウダン、サザンカ、スギ、ヒノキ、ケヤキなどになる。大刈込の下、石垣の部分には景観を保つため、3段の高生垣(目隠しの大刈込)が造られた。 当初、離宮に垣根などはなく農民、近郊の人々も自由に出入りする山荘だった。現在、庭園を形作る重要な景観の一つとして8万㎡の水田、畑が広がり、20数件の契約農家が耕作に従事している。収穫物はそれぞれの所有になる。 庭園内の松、楓などの手入れは「御所透かし」という、独特の造園技術が取り入れられている。これは樹木の葉を自然な形で間引きする。松は毎年5-6月に新葉一枚一枚を手入れする。ほかの離宮も同様で作業は一様ではなく、樹木の種類、木々の生えている場所によっても微妙な変化をつけている。 庭園内には燈籠10基が置かれている。下離宮の寿月観にある「袖形燈籠」は、着物の袖に似ているとしてこの名が付けられた。鰐が口を開いているようにも見えることから「鰐口(わにぐち)」とも呼ばれる。切れ込みの上にある釘に釣り燈籠を下げた。桂離宮の「方形切石の手水鉢」との類似性が指摘されている。「朝鮮燈籠」は、朝鮮半島の寺院、墓所に見られる。四隅に反りのある笠に切子型宝珠が載り、切子型燈籠になる。 ◆参観順路 参観者は休所でのビデオ鑑賞後、下離宮、中離宮、上離宮の順に苑路を周る。全行程は約3㎞、1時間20分ほどかかる。参観者の前後には解説の宮内庁職員と皇宮警察が付き添い案内する。 ◈下離宮 西面した「表門(表総門)」は参観者出入口になる。参観者休所を経て北へ緩やかな登りの苑路を「御幸門(みゆきもん)」へ向かう。道の両脇には楓、松などの植栽がある。 御幸門より下離宮に入る。門は行幸の際に開かれていたためこの名がある。石段上に建てられ、大棟に瓦を載せ、板戸に後水尾上皇が好んだという花菱紋の透し彫りが施されている。門はかつて現在地の右手にあり、霊元上皇(第112代)の時に現在地に移された。切妻造、杮(こけら)葺。 御幸門の脇の門より入り、右手に折れると「中門」がある。欄間には透し彫りが施されている。門の左手に「修学院十境」の一つだった菩提樹の名残がある。中門の脇の門を潜る。 左手の坂上に切石の石段が積まれており、「寿月観」の「御輿寄」が見えている。正面に玄関があり、白い障子、遣戸、明障子、紅殻色の土壁が見える。御輿寄は石段下からのみの参観になる。 緩やかな坂になっている苑路を進むと、左右に池泉が見えてくる。中島に架かる石橋を渡る。中島右手に「袖形燈籠」がある。着物の袖に似ているとしてこの名が付けられた。鰐が口を開いているようにも見えることから「鰐口(わにぐち)」とも呼ばれる。苔、石組みの間に後水尾上皇植栽の楓が続く。左手に「朝鮮燈籠」(四隅に反りのある笠に切子型宝珠が載る、切子型燈籠)が立てられている。遣水、「櫓形燈籠」、飛石を経る。これらの燈籠は月見の際の灯りとしていた。 石段を進むと左手に数寄屋風の書院「寿月観」が見えてくる。後水尾上皇筆の扁額「寿月観」が南軒下に掛る。三の間南妻には、上皇筆「蔵六庵(ぞうろくあん)」の扁額が掛る。当初、北側にお供が控えた茶室「蔵六庵」が建てられていたことに因む。一の間(15畳)のうち上段(3畳)、床(1間半)、脇に琵琶床、違棚が見える。違棚上の袋棚の小襖に原在中筆の丹頂、地袋小襖に蘭、襖に岸駒筆の絵がある。二の間襖絵に岡本豊彦筆の泊舟の絵がある。かつて「彎曲閣(わんきょくかく)」は寿月観の南、現在の前庭の櫓形燈籠の先にあった。二層で、御幸の際の御座所として使われ、当初は「隣月亭」と呼ばれていた。現在は枯山水の石組み25個ほどが残る。 寿月観前庭は室内から眺める額縁庭園になっている。奥の山が借景になり、白砂に飛石が打たれ、緩やかな浅い遣水が流れる。滝口の白糸の滝、その上の三角形の石は富士山に見立てた。後世の作による。茶室「蔵六庵」跡を左に見て東門へ出る。 視界が開け、正面(東)に比叡山などの山並み、田畑の光景、松並木が見える。右手に折れ中離宮へ向かう。直線、緩勾配の松並木(幅2.5m、御馬車道)が南へ通じている。並木はかつての畔道であり、周囲には棚田、田畑があり、いまも農家により耕作が続けられている。右手下には京都の市街地も見える。 松並木の終わり左手の林の中に、修学院離宮に隣接する尼寺・林丘寺をわずかに見ることができる。 ◈中離宮 中離宮には「表門(中門)」がある。参観者はその脇の通用門から中離宮内に入る。直線の苑路を進み、右に折れ「客殿」「楽只軒」へ向かう。右手に傘のように刈り込まれた傘松がある。この付近が旧書院跡になる。 「客殿」は、隣接する林丘寺の旧御殿になる。江戸時代前期、1678年に東福門院没後、1682年、光子内親王のために女院御所(奥対面所)を移している。造営は1677年になる。上皇と東福門院の奥向き用の書院として使われ、東福門院好みの意匠が各所に施されていた。室内は一の間(15畳)、二の間(四季の間)(10畳)、三の間(10畳)、内の間(6畳)がある。西北隅に途中で折り曲がった階段を上がり楽只軒と繋がる。一部に網干の欄干がある。入母屋造、平屋、木賊(とくさ)葺、二重垂木。 一の間の床(1間)、違棚(1間半)は大小5枚の板による飾棚(違棚の霞棚)があり、峰に霞棚引く様を思わせる。「日本三名棚(天下の三棚)」(ほかに、醍醐寺・三宝院醍醐棚、桂離宮・新御殿桂棚)の一つに数えられる。床右手の壁に、八条宮智仁親王らが詠んだ創建当時の「修学院八景」を題材とした、16枚の和歌・漢詩色紙が下地に貼られている。一の間、二の間の境、南縁座敷東面、西面の杉戸に作者不詳の「鯉の絵」がある。「大鯉」と「鯉と鮒」の2枚であり、ともに円山応挙(1733-1795)筆という「金色の網」が被せてある。後に網が加えられたのは、鯉の絵のあまりの出来栄えに、鯉が毎夜、杉戸を抜け出し庭の池で泳いだためという。これを止めるために描かれたという伝承がある。楽只軒との境の引き違い杉戸には「放下鉾」、「岩戸山」も描かれている。二の間に「長谷寺の春景色、満開の桜」の襖絵がある。 客殿北の板縁に高欄の網干欄干がある。木の柵が斜めに交差しており、海浜に漁網を干した様を表すという。造営当初からの欄干になる。 中離宮で最も古い建物になる「楽只軒」がある。客殿の移築以前、朱宮御所の時に既に建てられており、中離宮では最も古い建物になる。一の間(6畳)、二の間(8畳)、その外の鞘の間、南に板縁があり、床は低く造られている。一の間(吉野の間)の床柱は磨き丸太、床と貼付壁に狩野探幽の子・狩野探信(1653-1718)筆の金地の「吉野の桜」、二の間(龍田の間)貼付壁に作者不詳の「龍田川の紅葉」の絵がある。一の間、二の間の間の長押に、後水尾上皇筆の扁額「楽只軒」が掛る。二の間(龍田間)室内の壁が黒変している。林丘寺2代・普光院宮が疱瘡に罹患し、その平癒のために幾日にもわたり護摩を焚き続けたことからその煤により変色したという。平屋建、屋根は杮(こけら)葺で、屋根の上部には裳裾(もすそ)を付けた瓦葺になる。 縁先に靴脱ぎ石が置かれ、飛び石が前庭に続いている。池、遣水、小滝、石組、手水鉢、ツツジ、楓などの植栽がある。池に架かる石橋を進み、生込燈籠、綾部燈籠(下部にマリア像)、手水鉢などが置かれている。網干の欄干が見える。 楽只軒の古井戸を左に見て通用門へ戻る。松並木道を北へ戻り、東へ進み上離宮へ向う。 ◈上離宮 松並木道を東へ上る。松(高さ2.5m)は「御所透かし」という造園技術で、丁寧に間引き手入れされている。 杮(こけら)葺の「御成門」から入る。上りのやや狭い苑路を進む。付近に楓の大木が多く植栽されている。急な登りの石段があり、両側は視界を遮る大刈込になって続く。これは、次の展開のための演出効果を狙っている。石段を登り詰め背後を振り返ると突然視界が開ける。上離宮の浴龍池、中島の万松塢(ばんしょうう、岩盤の尾根)、赤松、黒松、楓などの植栽はもとより、山端、松が崎、宝が池、遠景の北山、愛宕山、西山、市街地などが一望できる。 最高所(海抜150m)に建つ茶室「隣雲亭(りんうんてい)」(6畳、3畳の控室)に着く。板間の「洗詩台」土間の三和土(たたき)には「一二三石」があり、白漆喰に赤と黒の石が埋め込まれ、沓脱石がある。浴龍池とは、かつて中島の万松塢の露出した岩盤が、あたかも龍の背のように見えたことから名付けられた。 大滝(雄滝)の滝音が聞こえる。洗詩台、利休好みの「山寺形燈籠」を経て丘を下る。右手に「滝見燈籠」が見えてくる。その先、右手の森の中に高さ6mの大滝(雄滝)の石組が見える。那智の滝を模したものといわれ、音羽川の流れを引いている。水は下の浴龍池に注がれている。滝を近くで参観することはできない。 川を渡り、浴龍池の東岸を北上すると、左手に「腰掛跡(外腰掛跡)」の礎石が残る。浴龍池の中島と万松塢という中島が見える。その間に架かる千歳橋(廊橋)が見えてくる。江戸時代後期、1824年に京都所司代・内藤紀伊守信敦の寄進による。宝形造、寄棟造の四阿が一つになっている。中島にかつて、赤松の巨木「千貫の松」があったが枯死した。 中島と掘割に架かる木橋の楓橋を渡る。右手奥の紅葉谷は深く橋脚も高い。この付近には楓が多く植えられており、この橋名が付けられた。紅葉の頃はもっとも美しい。 中島の頂へ上がると「窮邃亭(きゅうすいてい)」が建てられている。上段(6畳)、下段(12畳)があり、上段の間西に御肘寄があり、眼窩に浴龍池、西浜を望み、入日を楽しむことができる。南の軒下に後水尾上皇筆の「窮邃」の扁額が掛けられている。杮(こけら)葺、宝形造。 やや反りのある土橋を渡る。右手奥に三保ヶ島(三保島)といわれる中島が見える。本来は山続きの尾根を削り中島にした。山向こうの比叡山を富士山に見立て、島に生える松を三保の松原として三保島と名づけた。紅葉谷は紅葉の名所になっている。 対岸左に折れる。浴龍池の岸に杉皮葺の簡素な御舟屋(御舟宿)があり、屋形舟が係留されている。池ではかつて、楼船を浮かべて舟遊びが行われていた。近くに置き燈籠の「崩家形燈籠」が据えられている。切石を2段に積んだ直線的な舟着場がある。立石は、舟綱を結わえるためのものだった。 右手に四角い水盤(2m)があり、石船ともいわれる。かつて花生けとして使われていたという。江戸時代前期、1709年に仙洞御所に移されその後焼失した「止々斎(ししさい)跡」になる。 西浜(200m)に向かう。ほぼ直線の州浜になっており、苑路に楓、松が植えられている。左手に比叡山の山並みが望める。中島の万松塢の西岸には四方吹き放しの簡素な腰掛待合が建ち、丘上に隣雲亭も見えている。苑路を挟んで右手には、4段石組と樫の大刈込が続く。付近は最上部にあたり、ツバキ、サカキ、ツツジなどを混植している。 再び御成門へ戻る。 ◆源氏物語 『源氏物語』第38帖『夕霧』巻に登場する「小野の山荘」の位置とは、現在の三宅八幡神社から修学院離宮付近ともいう。 落葉の宮は、夫・柏木を亡くし、母・一条息所とともに山荘に籠る。柏木の友・夕霧は、妻・雲居の雁がありながら、落葉の宮を訪ね道ならぬ恋になる。 ◆十景・八景 後水尾上皇は、鹿苑寺長老の鳳林承章(ほうりん-じょうしょう、1593-1668)に、「修学院離宮十景色」を選定させた。下の茶屋は、1.菩提樹、2.寿月観、3.蔵六庵(現存しない)、4.弯曲閣(現存しない)、上の茶屋は、5.洗詩台、6.隣雲亭、7.窮邃亭、8.止々斎(現存しない)、9.浴龍池、10.万松塢になる。 江戸時代前期、1669年に修学院離宮内外の景色「修学院八景」が選定されている。五山長老の詩、智忠親王、宮家、公卿の歌が寄せられた。1.隣雲(隣雲亭)の夜雨、2.茅檐(ぼうえん、茅の軒端、建物の特定はされていない)の秋月、3.遠岫(えんしょう、彼方の山)の帰樵、4.平田(山里の田圃)の落雁、5.修学(修学寺)の晩鐘、6.松崎(松ヶ崎村)の夕照、7.村路の晴嵐、8.叡峰(比叡山)の暮雪になる。 ◆野生生物 修学院離宮周辺で複数の菌類が確認されている。 フロウソウ(菌類、準絶滅危惧種)、ウチワチョウジゴケ(菌類、絶滅危惧種)、ウスタケ(菌類、準絶滅危惧種)、ハツタケ(菌類、準絶滅危惧種)、アカモミタケ(菌類、準絶滅危惧種)、ショウゲンジ(菌類、準絶滅危惧種)、マツタケモドキ(菌類、準絶滅危惧種)、シバフダンゴタケ(菌類、要注目種)がある。2015年現在。 107 後陽成天皇(1586-1611)→108 後水尾天皇(1611-1629)→109 明正天皇(1629-1643)→110 後光明天皇(1643-1654)→111 後西天皇(1654-1663)→112 霊元天皇(1663-1687) *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『探訪日本の庭 六 京都二 洛中 洛北』、パンフレット『修学院離宮』、『ポケットガイド④ 修学院離宮』、『京都の御所と離宮 ② 仙洞御所 修学院離宮』、『京の御所と離宮』、『桂離宮 修学院離宮』、『秘蔵写真 京の御所と離宮』、『京都の離宮 桂・修学院』、『京都御所 離宮の流れ』、『京都御所 大宮・仙洞御所』、『修学院離宮』、『庭の都、京の旅』、『京都で建築に出会う』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『歴代天皇125代総覧』、『京都大事典』、『修学院離宮物語』、『京都 古都の庭をめぐる』、『続・京都史跡事典』、『源氏物語を歩く旅』、『京都の地名検証』、『京都大事典』、『京都の歴史災害』、『週刊 日本庭園をゆく 5 離宮の庭2 修学院離宮』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|||

|

|

|||