|

|

|

| * | |

| 相国寺 (京都市上京区) Syokoku-ji Temple |

|

| 相国寺 | 相国寺 |

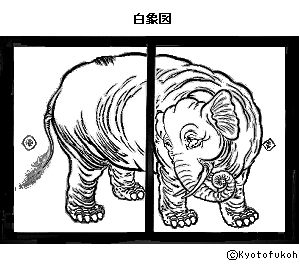

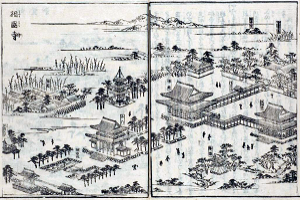

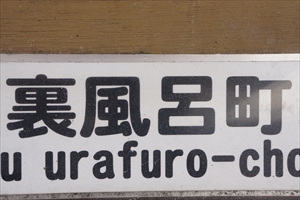

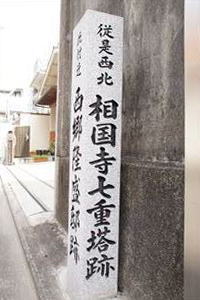

総門    丸瓦「萬山年」  勅使門    天界橋と放生池(功徳池)  放生池(功徳池)   法堂(はっとう) 法堂(はっとう) 法堂    法堂  法堂    法堂    法堂内陣、須弥檀。天井の「鳴き龍」  天龍図(蟠龍図)、狩野光信筆。説明板より  法堂、床は敷瓦(せん)の四半敷。  法堂、東にある玄関廊  法堂   法堂  法堂  法堂 法堂 法堂  法堂   法堂  法堂    ヒガンバナ    庫裏  庫裏    庫裏前  方丈、唐門       方丈     方丈庭園   方丈西の庭園   方丈北庭園(裏方丈庭園)   方丈北庭園、滝組、枯池   方丈東の坪庭    開山堂(円明塔)   開山堂    開山堂、前庭(龍渕水の庭)  開山堂、前庭(龍渕水の庭)  開山堂、前庭(龍渕水の庭)   開山堂、前庭  開山堂、前庭(龍渕水の庭)  開山堂、前庭(龍渕水の庭)、流水の後  開山堂、前庭(龍渕水の庭)  開山堂、前庭(龍渕水の庭)     境内に広がるアカマツの林  経蔵  経蔵、宝珠    経蔵  フヨウ  浴室   浴室  浴室  浴室  浴室  浴室  鐘楼  鐘楼、組物  鐘楼、袴腰と壇の部分               放生池(功徳池)、ハス  三門址  鐘楼  鐘楼、梵鐘    三門跡の礎石  仏殿跡の土壇  ヒガンバナ  承天閣(じょうてんかく)美術館     宗旦稲荷社  宗旦稲荷社  宗旦稲荷社  宗旦稲荷社   弁財天社、手水舎  弁財天社、手水舎  弁財天社  弁財天社   弁財天社、本殿、春日造   八幡宮  八幡宮  八幡宮  八幡宮   後水尾帝歯髪塚  「後水尾天皇御歯髪塚」の石標  流水路  流水路  参道   江戸時代の『都名所図会』に描かれた相国寺(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター)  【参照】境内東に残る「塔ノ段町」(上京区)  【参照】境内東に残る毘沙門町(上京区)  【参照】境内東に残る「裏風呂町」(上京区)  【参照】七重塔復元CG、京都歴史地理同好会の説明板より。  【参照】七重塔跡?、京都歴史地理同好会による。  左から藤原定家、足利義政、伊藤若冲「斗米庵(とべいあん)若冲居士墓」  鎌倉時代の公家・歌人・藤原定家(1162-1241)  室町時代幕府8代将軍・足利義政(1436-1490)  江戸時代の絵師・伊藤若冲「斗米庵(とべいあん)若冲居士墓」(1716-1800)  伊藤若冲、墓石の裏には詳しい経歴が書かれている。  平安時代末の公卿・藤原頼長の墓(首塚)  副碑  禁門の変長州藩殉難者墓所  禁門の変長州藩殉難者墓所  禁門の変長州藩殉難者墓所  禁門の変長州藩殉難者墓所  【参照】法然水、相国寺の北(相国寺北門中之町)の住宅地にある。  【参照】復元された水路石垣(同志社大学今出川キャンパス、烏丸通東側)  【参照】水路石垣遺構(同志社大学の説明板より)  【参照】石垣道路(赤線部分)の航空写真(同志社大学の説明板より) |

相国寺門前町(しょうこくじ-もんぜん-ちょう)の相国寺(しょうこく-じ)には、4万坪(132231.4㎡)の境内が広がる。古代、この地には、出雲氏一族の住む出雲郷があり、現在の出雲路橋付近、鴨川の西を上出雲郷(雲上里)、東は下出雲郷(雲下里)といった。 足利将軍家ゆかりの禅寺であり、寺号の「相国」とは、中国語で大臣(宰相)の意味という。京童の囃子歌では、「相国寺の声明面(しょうみょう-づら)」と称され、独特の節回しの梵唄(ぼんばい)が伝えられている。 山号は万年山という。正式には「相国承天禅寺(しょうこく-じょうてん-ぜんじ)」という。 臨済宗相国寺派大本山、本尊は釈迦如来。 山外塔頭に鹿苑寺(金閣寺)、慈照寺(銀閣寺)、真如寺の3寺がある。山内塔頭は13寺がある。全国に末寺が100余がある。 神仏霊場会第99番、京都第19番。京都五山の第2位。 ◆歴史年表 かつてこの地には、伝教大師(最澄)開創の出雲寺、源空の神宮寺(後の百万遍知恩寺)、安聖寺の旧跡があった。 南北朝時代、1382年、旧10月、室町第(室町殿)花の御所東の現在地に建立された。発願、開基は3代将軍・足利義満による。勧請開山はすでに没していた夢窓疎石とし、資寿院を建て開山塔にした。事実上の開山は、2世として天龍寺の春屋妙葩(しゅんおく-みょうは)による。妙葩の命名により、当初は「万年山承天相国寺」と称した。 1383年、旧12月、周信の勧めにより、寺名を「相国承天禅寺」に改める。(『空華日用工夫略集』同年条)。「相国」とは太政大臣を意味し、義満の位に因む。「承天」は、第100代・後小松天皇の意を受け承り創建されたことを意味した。当時の総門は一条通に面し、義満の室町第の一部をなしていた。寺領が定まり、寄進状が与えられる。2世・妙葩が住持として入る。旧10月、起工した。 1384年、旧3月、大仏殿立柱になる。(『空華日用工夫略集』同年条)。山号を万年山、寺号を相国承天にする。 1385年、旧11月、仏殿が完成する。周信を導師として仏殿に本尊・毘盧遮那仏、普賢菩薩、文殊菩薩を安置し、法要が行われる。(『空華日用工夫略集』同年条) 1386年、旧7月、義満は、宗教の統制と支配のために周信と相談し、京都五山を制定し寺格を定める。相国寺は第2位になる。(『扶桑五山記』・「円覚寺文書」)。三門立柱、上棟される。3世・空谷明応(くうこく-みようおう)が入る。五山(五山・十刹・諸山)第2位に列せられた。 1388年、僧堂が落慶になる。 1390年、7間の八講堂が完成した。南面に金箔が貼られていたともいう。(『蔭凉軒日録』)。「天下第一の伽藍」と称された。旧2月、足利尊氏の33回忌仏事が修される。 1391年/1392年、法堂(法雷堂)が竣工される。 室町時代、1392年、旧8月、10年の歳月をかけて諸堂が整う。勅旨により慶讃大法会が修せられた。盛大な落成供養が執り行われ、導師は明応が務める。五山十刹の住持が参列した。「桟敷左に在り右に在り、 都鄙群集して堵(かき)のごとく、綺羅充満して市をなす。」と記されている。(『相国寺供養記』)。6世・絶海中津(ぜっかい-ちゅうしん)が入る。 1393年、大塔立柱になる。 1394年、旧9月24日、本坊(直歳[しっすい]寮)より火が出て全山焼失した。(『大乗院日記目録』、同年の条)。旧11月、仏殿と山門再興の事始が行なわれた。義満は八講堂で、父・義詮の33回忌法要を執り行う。 1395年、旧2月、仏殿、開山塔(崇寿院)の立柱が行われる。義詮忌、法華八講を修す。 1396年、法堂など伽藍再建(立柱)され、旧6月、仏殿(三世如来殿)供養になる。(『相国寺諸回向并疏』)。崇寿院の昭堂が完工した。 1397年、旧2月には、中津が再び相国寺住持になる。以来、相国寺は夢窓門派の徒弟院になった。 1399年、旧9月、義満は父・義詮33回忌追善供養のために、京都随一の高さを誇った七重大塔(360尺、107m/110m)を境内東方の寺域外に建立した。塔内に大日如来、両界曼荼羅を表す仏像が安置された。導師は青蓮院尊道法親王、呪願は仁和寺永助、千僧供養には延暦寺400人、興福寺300人、園城寺100人、東寺100人、東大寺100人の僧が出仕し、塔上より花弁(散華)が撒かれた。(『相国寺塔供養記』『薩戒記』) 1401年、義満により京都五山の第1位になる。法堂が完成する。 1403年、旧6月、七重大塔は落雷により焼失した。(『兼宣卿記』) 1404年、義満は七重塔の再建を決め、立柱の儀を行う。(『吉田家日次記』同年条、『大乗院日記目録』同年条) 1405年、方丈、蔵殿が落成になる。13世・在中中淹 が入る。 1407年頃、伽藍が復興される。三門が落成になる。京都五山第2位に復した。 1410年、京都五山の第2位に戻されるともいう。 1416年、旧1月、七重塔が暴風雷雨により焼失したという。(『看聞日記』)。以後、再建されなかった。 1418年、法界門、薬師堂などが焼失する。(『看聞日記』) 1424年、旧4月、誠中中欵が31世になる。義持は方丈に赴いて観音懺法を聴聞した。 1425年、旧8月、塔頭・賢徳院(後のの普廣院)/乾徳院より出火し、常徳院、雲頂院、鹿苑院、僧堂、惣門 、方丈、法堂、仏殿、山門、風呂、鎮守八幡、法界門にまで飛び火した。(『薩戒記』)。義持は仏殿再建を始める。(『看聞日記』) 。11月、義教により仏殿立柱の式が行なわれ、義持も列席した。 1431年、義教により再興が始まる。大仏殿立柱になる。 1436年、仏殿が再興され、釈迦三尊を安置した。僧堂が完成する。 1438年、法堂が完成する。 1440年、旧12月、三門が落慶法要になる。 閣上に安置する十六羅漢は5体を義教が出資、11体は高僧が1体15貫ずつを出資した。 1441年、義教は鹿苑院に参詣し、蔭凉僧録に命じ「相国寺十境」を定める。 1455年、旧9月、順渓等助の入院の式が行な われた。義政も出席した。 1458年、義政による再興が続く。 1463年、法界門などが落成される。この頃、寺域は南は一条、北は上御霊神社、東は寺町、西は大宮に達した。 1464年、義政は、この頃40数回も相国寺に参詣している。(『蔭涼軒日録』) 1466年、比叡山僧兵と京極入道の兵火により、鹿苑院塔、南門、蔭凉軒東門、鎮守堂などが焼失した。法界門が完成した。 1467年、旧10月、応仁・文明の乱(1467-1477)の際には、境内が東軍・細川勝元方の陣地になる。西軍は寺内の密通者に火を放たせる。西軍・山名宗全方による攻撃があり、惣門近く、蓮池付近で激しい戦闘になる。(『応仁記』『続史愚記』)。三門などが焼失した。 1468年、開山塔が再建される。崇寿院に改められる。 1470年/1467年、旧10月3日、七重大塔が落雷(戦乱とも)により焼失したという。その後、再建されることはなかった。 1473年、義政は父・義教の33回忌に普広院を建立した。再興が始まる。 1477年、旧1月、維馨梵桂(いけい-ぼんけい)が入院し、新法堂で祝聖開山諷経が行なわれた。 1478年、法堂(立柱上棟式)、山門が再興される。仮仏殿が立柱になる。浴室が初開きになった。 1479年、旧8月、土一揆は京都に攻め入った。旧12日夜、東門前に迫り、 門前衆が追っ払う。旧9月、方丈が全焼した。 1485年、横川景三の頃、法堂、方丈、惣門、山門、 土地堂などが再建されていた。 1490年、義政が亡くなり、大徳院を影堂として慈照院に改める。 永正年間(1504-1551)、復興された。 1551年、旧7月、天文法華の乱で、坂本から京都に入った管領・細川晴元の武将・香西元盛、三好政勝軍(3000人)は、相国寺に陣を敷いた。当主・晴元に叛いた三好長慶の家臣・松永久秀・長頼兄弟の軍と門前石橋を挟んで戦う。寺は全焼失した。雲頂院、鹿苑院、普廣院、大智院、法住院、方丈、法堂などが焼けた。(『厳助往年記』『万年編年精要』) 1554年、旧3月、91世・仁如集堯(にんじょ-しゅうぎょう)の時、方丈再建の地鎮祭が行われる。 1569年、織田信長の庇護の下、所領からの地子銭が納められる。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、朱印寺領1762石1斗余を有した。 安土・桃山時代、1574年、旧3月、信長は入洛し、当寺に寄宿した。茶会が開かれ、松井友閑、千利休、今井宗久、津田宗及らが集い、信長は方丈で点前を披露した。(『津田宗及茶湯日記』) 1576年旧4月-1585年旧3月、信長は塔頭・鹿苑院の敷地を没収した。 1582年、長谷川等伯が「竹林猿猴図」屏風を作成したとみられる。 1584年、相国寺中興の祖になる92世・西笑承兌(せいしょう-じょうたい)が入り、以後復興される。その後、豊臣秀吉は寺領1300石を施入する。 1596年、浴室が再建される。 1598年、西笑は、秀吉の追善のために豊光寺を創建する。 江戸時代、1603年、圓光寺(旧伏見学校)は相国寺の境内に移された。 1605年、旧10月、豊臣秀頼により現在の法堂が再建された。盛大な落慶供養が行われた。 1609年、徳川家康の寄進により、三門が建立される。 1615年、江戸幕府は「五山十刹諸山之法度」を発した。鹿苑僧録職が廃され、以後、南禅寺金地崇伝に代わられた。 1620年、旧2月、新町辺りから起こった火の類焼により、方丈、開山堂、鹿苑院、蔭涼軒、常在光寺、豊光寺、圓光寺、大光明寺、 瑞春軒、久昌軒、雲泉軒、徳渓軒、桂芳軒、ト隠軒、養源軒の2堂12院が焼けた。 1623年、圓光寺は大名・細川忠利により縮小して再建された。以後、相国寺と圓光寺の間に寺地を巡る対立があった。 1631年、第108代・後水尾天皇により再建される。旧殿を移築し、方丈にした。 1645年、庫裡(香積院)が再建される。 1654年/1653年、第108代・後水尾天皇により三層宝塔が再建される。出家落髪時の髪・歯が上層柱心に納められる。 1666年、後水尾上皇は開山塔を再建する。 1667年、圓光寺は幕命により、沢雲住持の時、愛宕郡修学院村に移転している。 1680年、旧8月19日、後水尾天皇は亡くなった。仏師法橋了無は、無学祖元木像、高峰顕日木像を造り、開山塔に安置する。 1682年、寺域東西4町、南北6町に及ぶ。 1765年、伊藤若冲は「釈迦三尊像」、「動植綵絵」を相国寺に寄進する。 1768年、東本願寺門跡光遍上人が、若冲筆の「動植綵絵」一覧を相国寺に申し入れ許可される。 1769年-1775年、大坂市中で富くじを実施し、収益は山門修理などに用いた。 1783年、日光准皇后宮公遵法親王が、若冲筆の「動植綵絵」を観覧した。 1788年、旧1月29日-旧2月1日、天明の大火で多くの伽藍を焼失している。鹿苑院、総門、山門、方丈、庫裏、開山堂、三層宝塔、毘沙門堂、鐘楼、塔頭子院21所を焼き尽くした。法堂は、廊下を破却し類焼を免れた。浴室も焼け残る。宝塔の跡地に、後水尾天皇の歯髪塚を築造した。その後、103世・梅荘顕常(ばいそう-けんじょう)、105世・維明周奎(いみょう-しゅうけい)らによって再建が進められた。 1797年、総門が再建される。 1802年、恭礼門院旧殿を開山塔として再建する。方丈、庫裡再建になる。 文化年間(1804-1817)までに、伽藍が再建される。現在の寺観が整えられた。 1807年、113世・梅荘顕常(ばいそう-けんじょう)の時、現在の方丈、庫裏が再建される。総門、開山堂なども建てられた。 1808年、閣懺法が方丈で行われるようになる。 1818年、僧堂が完成した。 1819年、原在中の方丈襖絵が完成する。 1820年、相国僧堂が開かれる。大通院を僧堂常在にあてる。誠拙周樗(せいせつ -しゅうちょ)を師家とした。 1843年、鐘楼が落成になる。 1862年、島津久光が兵をひきいて上洛し、相国寺は薩摩藩に境内の西南一帯6945坪(現在同志社大学の敷地)を貸与した。薩摩はこの地に薩摩屋敷を設けた。 1868年、旧2月、王政復古後の外国使臣初参内で、入京のフランス公使・レオン・ロッシュの宿舎になった。鳥羽・伏見の戦いでの薩摩藩負傷者は、塔頭・養源院内の野戦病院、薩摩病院に収容された。イギリス人外科医・ウィリアム・ウィリスは、通訳アーネスト・サトウとともに病院を訪れ、治療にあたった。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、塔頭の統廃合、寺領の上知などが行われ、7万坪の寺領は2万5000坪に減じた。 1870年、独園承珠(どくおん-しょうじゅ)が126世・相国寺住持になる。 1876年、相国寺派総本山として独立している。 1889年、伊藤若冲の「動物綵絵」を皇室に献納する。その際の1万円の下賜金で、1万8000坪(59504㎡)の寺領を買い戻した。 現代、1984年、承天閣美術館が開館する。 1997年、普明国師 六百年遠諱記念事業として、『相国寺史料』全10巻付録1巻が完成した。 2004年、境内北東に、鴨川上流の水を送っていた「禁裏御用水」跡が発掘された。 2007年、承天閣美術館の新展示室が完成する。 2020年、境内北側の旧境内地(旧京都成安高校跡地)で、16世紀中頃の大規模寺院建築とみられる礎石建物跡が発見された。 ◆春屋 妙葩 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の僧・春屋 妙葩(しゅんおく-みょうは、1311-1388)。男性。別号は芥室、不軽子、諡号は智覚普明国師、七朝の国師と称され、歴代7代の天皇に国師号を贈られた。甲斐(山梨県)の生まれ。夢窓疎石(むそう-そせき)の甥、1322年、甲斐・慧林寺の道満につく。1325年、得度、1326年、南禅寺住持の疎石のもとで登壇受戒した。疎石に従い鎌倉の浄智寺・瑞泉院(後の瑞泉寺)に移る。1327年より、鎌倉・浄智寺の元の渡来僧・竺仙梵僊(じくせん-ぼんせん)に師事、鎌倉・円覚寺に赴く。1334年より、梵僊の書状侍者、1335年、京都の疎石に参じた。1336年、南禅寺・元の渡来僧・清拙正澄(せいせつ-しょうちょう)に梵唄(声明)を学んだ。1345年、天龍寺・雲居庵主、疎石により春屋の号を受け印可を得た。1357年、等持寺に住した。1351年、疎石没後、無極志玄(むきょく-しげん)につき、1359年、その没後は同派領袖の一人になる。1363年、天龍寺に住した。1368年、南禅寺山門破却事件で延暦寺と対立した。管領・細川頼之の裁定に反発し、強硬派の妙葩一派は朝廷、幕府に抗議したため、妙葩らは丹後・雲門寺に10年間隠棲する。1379年、頼之失脚後、天龍寺・雲居庵、南禅寺住持に戻り、足利義満の外護により禅宗最高要職・天下僧録司に任じられた。宝幢寺住持、寿塔を建て鹿王院と名付ける。1382年、天龍寺再住。1384年、義満創建の相国寺勧請開山を疎石とし、自らは2世に就く。鹿王院で亡くなり、当院に葬られる。78歳。相国寺・大智院(上京区)にも分葬された。 『夢窓国師年譜』などを著す。五山版の祖録、外典など出版事業に業績を残した。独自の節を生み「相国寺の梵唄(ぼんばい)」「相国寺の声明面(しょみょうずら)」などと称された。 ◆空谷 明応 鎌倉時代後期-室町時代前期の臨済宗の僧・空谷 明応(くうこく-みょうおう、1328-1407)。男性。俗姓は熊谷、諡号は仏日常光国師。近江(滋賀県)の生まれ。父・熊谷直勝。9歳で広済寺の志徹に志徹(してつ)により出家した。その後、夢窓疎石(むそう-そせき)、臨川寺・無極志玄(むごく-しげん)に学び法を嗣ぐ。陵永(とうりょう-えいよ)、中巌円月(ちゅうがん-えんげつ)、蒙山智明(もうざん-ちみょう)らに参じ、道学兼備の人として絶海中津(ぜっかい-ちゅうしん)と共に叢林の「二甘露門」と称された。1375年、美濃・天福寺、京都の大光明寺、足利義満の請いにより、1384年、等持寺、1386年、相国寺3世に昇住した。1394年、火災後の相国寺に再任され復興にあたる。天龍寺40世、鹿苑院の塔主・僧録を勤めた。五山文学者としても知られ、満らの帰依をうけた。諡号は仏日常光国師。著『常光国師語録』。80歳。 ◆義堂 周信 鎌倉時代後期-南北朝時代の僧・義堂 周信(ぎどう-しゅうしん、1325-1388)。男性。別号は空華道人(くうげどうにん)。土佐(高知県)の生まれ。7歳で松園寺・浄義に学び、14歳で剃髪、翌年、比叡山に上り受戒した。1341年、禅宗に帰依し臨川寺の夢窓疎石(むそう-そせき)に師事、周信と称した。後に法嗣になる。法兄・方外宏遠(ほうがい-こうおん)に学ぶ。1351年、師没後、建仁寺の臨済宗黄竜派・竜山徳見(りゅうざん-とっけん)に参じた。1359年、法兄・春屋妙葩(しゅんおく-みょうは)の命により、関東公方・足利基氏の招請に応じ鎌倉に下り、基氏、氏満父子の教育係、上杉朝房、能憲の帰依を受ける。石室善玖(せきしつ-ぜんきゅう)、中巌円月(ちゅうがん-んげつ)、不聞契聞(ふもん-かいもん)を知り、常陸・勝楽寺、鎌倉・善福寺、瑞泉寺、円覚寺・黄梅院などの住持、報恩寺開山。1380年、3代将軍・足利義満の召還により帰京、義満庇護により相国寺建立を進言、建仁寺、等持寺に住した。1385年/1384年、南禅寺、南禅寺・慈氏院、上生院、常在光院などに住した。南禅寺・慈氏院に退隠し塔された。 中国文化に通じ、中巌円月、絶海中津(ぜっかい-ちゅうしん)と並び五山文学の代表、絶海とは双璧とされた。日記『空華(くうげ)日用工夫略集』、『重編貞和類聚祖苑聯芳集』を編じた。64歳。 ◆絶海 中津 南北朝時代-室町時代前期の臨済宗の僧・絶海 中津(ぜっかい-ちゅうしん、1336-1405)。男性。津野氏、字は要関、蕉堅道人、諱は中津、諡号は仏智広照国師、浄印翊聖国師。土佐(高知県)の生まれ。1348年、天龍寺の僧堂になる。西芳寺の夢窓疎石(むそう-そせき)に師事し剃髪、1350年、春屋妙葩(しゅんおく-みょうは)に従う。1351年、具足戒を受け大僧になる。1388年、妙葩没後、1353年、建仁寺・竜山徳見(りゅうさん-とくけん)、大林善育(だいりん-ぜんいく)、放牛光林(ほうぎゅう-こうりん)に参じ、1364年、報恩寺・義堂周信(ぎどう-しゅうしん)、建長寺・青山慈永(せいざん-じえい)、大喜法忻(だいき-ほうきん)に参じた。1368年、入明、杭州・中天竺山・季潭宗泐などに参じ、1376年、皇帝・洪武帝に謁した。1378年、帰国、1379年、天竜寺・性海霊見(しょうかい-れいけん)に参じ前堂首座、1380年、甲斐・恵林寺、1383年、相国寺・鹿苑院、1384年、摂津に隠棲する。1385年、有馬・牛隠庵、阿波・普済院に住し、大雄山宝冠寺を開く。足利義満に呼び戻され等持寺に住した。1391年、等持院、1391年/1392年、相国寺6世、1397年、相国寺再住、1401年、相国寺三住。 足利義満の帰依を受けた。僧録に就く。義満の明との勘合貿易に際し国書を起草、義満が明の冊封を受けた文書を起草する。五山文学者、詩僧といわれ、詩文集『蕉堅稿』、『絶海和尚語録』などがある。70歳。 ◆足利 義満 南北朝時代-室町時代前期の室町幕府第3代将軍・足利 義満(あしかが-よしみつ、1358-1408)。男性。幼名は春王、法名は道有、道義、法号は鹿苑院。父・2代将軍・義詮、母・紀良子は石清水八幡宮検校善法寺通信の娘、第84代・順徳天皇の玄孫に当たる。1366年、後光厳院(北朝第4代)より義満の名を賜り改名した。従五位下に叙する。1367年、10歳で将軍職を継ぎ、朝廷内で権力を振い、天皇祭祀の形骸化を謀る。地方の有力守護大名を弾圧し権力を掌握、公武権力共に手にする。1377年より、「花の御所」の築造を始める。夫人・日野素子が女児を産む。その後、亡くす。1378年、室町の「花の御所」に幕府を移す。権大納言に任ず。従二位。1380年、従五位。1381年、内大臣。1382年、左大臣、相国寺を建てた。1383年、源氏長者になる。奨学院、淳和院別当。准三后の宣下を受けた。1384年、右大臣を辞す。1390年、土岐康行の乱により土岐を滅ぼす。1391年、明徳の乱で幕府への反乱を撃破する。1392年、勢力の衰えた南朝を吸収し南北朝を合一、全国統一した。1394年、義持に将軍職を譲り隠居する。実際には太政大臣として政治上の実権を握り続ける。義教誕生。1395年、出家して東大寺で受戒。道義と号した。1398年、北山第を立柱、1399年、大内義弘の謀反を鎮圧した。1401年、北山文化が盛んになり、明の倭寇取締。1402年、明の使僧を北山第に引見する。1403年、明帝より朝貢貿易上の「日本国王源道義」の詔書を受け取る。1404年より、明との勘合貿易を再開した。北山に大塔建立を計画する。1405年、日野業子が亡くなる。1407年、日野康子を北朝第6代・第100代・後小松天皇の准母となす。1408年、北山第に後小松天皇を迎え、子・義嗣を親王とした。自らの上皇位を目前に急死した。病死とも、暗殺ともされる。 相国寺建立に際しては、3度にわたり自ら「もっこ」を担いだといわれている。臨川院の位牌には「鹿苑院太上(だいじょう)法皇」、相国寺過去帳には「鹿苑院太上天皇」と記されている。義満の、君主の地位を奪取する皇位簒奪(こういさんだつ)とする見方もある。没後、朝廷は「太上天皇」の称号を贈る。だが、幕臣会議で辞退となり一日太上天皇に終わる。等持院で火葬され、鹿苑院に葬られた。49歳。 ◆瑞渓 周鳳 南北朝時代-室町時代後期の臨済宗の僧・瑞渓 周鳳(ずいけい-しゅうほう、1391-1473)。男性。臥雲山人(がうん-さんじん)、竹郷子、刻楮子(こくちょし)。和泉(大阪府)堺の生まれ。1405年、相国寺の無求周伸(むきゅう-しゅうしん)により受戒し、法を嗣いだ。後に、厳中周(げんちゅう-しゅうがく)に学ぶ。天龍寺に属した。景徳寺、等持寺の住持を歴任し、1438年、関東公方足利持氏と上杉憲実の対立を将軍足利義教の使として調停した。1441年/1440年、相国寺42世、1446-1447年、1456年-1460年、1467年-1473年の3度にわたり僧録司(鹿苑院主)を務めた。1471年、第103代田後土御門天皇よりの生前の国師号特賜、紫衣も辞退し、夢窓の追諡を求めた。天章澄(てんしょう-ちょういく)、惟肖得巌(いしょう-とくがん)らに師事し、五山文学を学ぶ、五山学芸を集大成した。将軍・足利義教・義政に重んじられ、外交に携わり、明への国書の起草も行う。抄物『刻楮』、日録『臥雲日件録』、外交文書作例集『善隣国宝記』、詩文集『臥雲稿(がうんこう)』など多数。興宗明教(こうしゅう-めいきょう)禅師と勅諡された。83歳。 門下からは横川景三(おうせん-けいさん)、綿谷周瓞(めんこく-しゅうてつ)、桃源瑞仙(とうげん-ずいせん)などの文学僧が輩出した。 ◆西笑 承兌 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗僧・西笑 承兌(せいしょう/さいしょう-じょうたい/しょうたい、1548-1608)。男性。号は月浦、南陽、字は西笑。山城(京都府)の生まれ。幼くして出家し、中華承舜(にんじょ-しゅうぎょう)の法を嗣ぐ。一山派の仁如集堯ら学ぶ。1584年、相国寺92世になり、夢窓派に転じた。1585年、五山・十刹・官寺の住持任免などに携わる鹿苑僧録(ろくおんそうろく)に就く。多くの寄進が相次ぎ、中興の祖になる。その後、南禅寺、再度、鹿苑僧録に就く。1592年・1597年、文禄・慶長の役で、南禅寺・玄圃霊三(げんぽ-れいさん)らと肥前国名護屋に赴き、朝鮮在陣の諸将への檄文作成を行う。1596年、明使の招来した明の国書を大坂城で読み、秀吉は「封爾為日本国王」に激怒し、慶長の役に繋がる。1600年、関ヶ原の戦後は徳川家康に仕え、対外交渉、畿内寺社に関わる。著『西笑和尚文集』『異国来翰認』、『鹿苑日録』中に、日記『日用集』がある。夢窓派。梵唄に優れた。60歳。 豊臣秀吉、徳川家康の政治顧問として重用され、寺社行政、明・朝鮮との外交文書の起草、朱印船貿易の朱印状の作成に関わる。 ◆三要 元佶 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・三要 元佶(さんよう-げんきつ、1548-1612)。男性。閑室(かんしつ)元佶。肥前国(熊本県)の生まれ。父・野辺田伝之助、晴気城主・千葉胤連ともいう。幼少で円通寺で得度、金庭口菊に師事、その法嗣。足利学校の九華老人・玉崗瑞與に学ぶ。1587年、足利学校の9代庠主になる。1591年、小田原の後北条氏滅亡に伴い、豊臣秀次に従い京都に移る。1600年、関ヶ原の戦いでは、徳川家康の陣中に随行し、易の占筮によって功績をたて、南禅寺の坐公文(いなりくもん、入寺せずに官銭を得る)を得た。1601年、家康の建立した伏見・円光寺の開山、学校の主宰。1603年、家康の命により円光寺は相国寺に移る。三要は寺社訴訟など政務を行う。1609年、家康建立の駿府・円光寺に移る。佐賀・三岳寺の開山。駿府・円光寺で亡くなる。 四書五経に通じた。家康に与えられた木活字により慶長古活字本の伏見版を手がけた。帰依した家康には禅、政治諮問、武術兵法も授けた。金地院崇伝、西笑承兌、板倉勝重らとともに、寺社奉行、行政訴訟、朱印状の事務取扱、外交文書起草の任にも関わる。59歳。 ◆長谷川 等伯 室町時代後期-江戸時代前期の画家・長谷川 等伯(はせがわ-とうはく、1539-1610)。男性。名は又四郎、帯刀(たてわき)、号は信春。能登(石川県)畠山家家臣・奥村家の生まれ。染め物屋を営む長谷川宗清の養子になる。義父から絵を教わる。雪舟門弟・等春の弟子・宗清に学び、1564年、信春(しんしゅん)と称し、熱心な法華信徒として仏画「十二天像」を描く。1571年、本法寺を頼り、妻・妙浄、子・久蔵と共に上洛、狩野永徳に入門するが後に出る。千利休、本法寺10世・日通、大徳寺・春屋宗園らと親交を結ぶ。大徳寺塔頭・三玄院事件により世に認められ、長谷川派は狩野派に拮抗した。1590年、仙洞御所対屋障壁画を、京都所司代・前田玄以は等伯に描かせようとする。だが、永徳は勧修寺晴豊によりこれを覆した。1590年、その永徳は急逝する。1591年、等伯は、秀吉が愛息を弔うために建てた祥雲寺障壁画を手掛け、派を確立した。1599年、亡き子・久蔵菩提のために「仏涅槃図」を完成させた。「自雪舟五代」と署し、雪舟画系であるとした。1604年、法眼に就く。1610年、家康に招かれ江戸に着き亡くなる。長谷川派の祖。72歳。 狩野派とともに、1589年頃、大徳寺にある南宋の牧谿(もっけい)の絵に多大な影響を受け、相国寺に「竹林猿猴図屏風」がある。水墨画の最高傑作といわれる1593年頃の「松林図屏風」 (東京国立博物館蔵)は、子・久蔵の死を乗り越えて描いた下絵とされる。 ◆狩野 光信 室町時代後期の画家・狩野 光信(かのう-みつのぶ、1561/1565-1608)。幼名は四郎次郎、源四郎、のち右京進と称した。京都の生まれ。父・永徳の長男。子・貞信。年少より父に従い、1576年、安土城の障壁画を描いたとみられる。父没後、狩野家の中心になり、1592年、肥前(佐賀県)名護屋城の障壁画、1598年、宮中の屏風、1600年、滋賀園城寺勧学院客殿の障壁画「四季花木図」、1603年、京都の徳川秀忠邸(二条城)「洛中洛外図」などを描いた。1605年、相国寺法堂天井画「雲竜図」 、高台寺霊屋「浜松図」などを描く。1606年、幕府の命で江戸に下る。1608年、帰京途中の桑名で病没した。44歳/48歳 父の豪壮な画風に対し、大和絵の風の優美・叙情的な作風であり、永徳様式から甥・探幽を中心とする江戸狩野様式への橋渡しをした。織田・豊臣・徳川の3氏に仕えた。禁裏、大坂城・聚楽第・二条城・伏見城の障壁画を制作した、現存作は少なく、光信・周辺作として、法然院方丈「花鳥図」、滋賀・都久夫須麻(つくぶすま)神社本殿などがある。 ◆後水尾 天皇 安土・桃山時代-江戸時代前期の第108代・後水尾 天皇(ごみずのお-てんのう、1596-1680)。男性。政仁 (ことひと) 。法名は円浄。父・第107代・後陽成天皇、母・関白・近衛前久の娘・前子(さきこ、中和門院)の第3皇子。1600年、親王宣下、1611年、父・後陽成天皇から譲位され即位した。江戸幕府は朝廷に政治的な介入、統制を行い、1613年、「公家衆法度」「勅許紫衣(しえ)法度」、1615年、「禁中並公家諸法度」を公布した。1618年、典侍・四辻与津子(およつ)との間に第1皇子・賀茂宮、1619年、文智女王(梅宮)が誕生した。幕府は、1616年、家康の死、1617年、後陽成上皇の死もあり、予定されていた将軍・徳川秀忠の娘・和子(東福門院)の入内を延期する。幕府は与津子を排し、天皇の延臣6人を流罪処分にした。その後、1620年、和子(東福門院)が入内になり女御とした。1624年、和子は皇后宣下、中宮になる。武家出身の中宮は異例であり、平清盛の娘・徳子(建礼門院)以来になる。1627年、紫衣事件では、天皇が僧侶に与えていた紫衣着用の勅許を幕府が無効にした。幕府に抗議した大徳寺などの僧らを幕府は流罪にする。幕府は仙洞御所の造営を開始する。天皇は退位を決意し、1629年、東福門院が産んだ7歳の興子(おきこ)内親王(後の第109代・明正天皇)に突然に譲位した。女帝への譲位は一代で血統が絶えるため、幕府には打撃になる。後水尾上皇は仙洞御所に住み、第109代・明正天皇、第110代・後光明天皇、第111代・後西天皇、第112代・霊元天皇まで4代に院政を敷いた。禅宗の一糸文守(いっし-ぶんしゅ)に傾倒し、1651年、相国寺で落飾し円浄と号した。1655年-1659年、修学院離宮を設計、造営した。追号は遺詔により後水尾院。 30数人以上の子があった。後水尾天皇の「水尾」とは、嵯峨水尾にあった第56代・清和天皇を意味する。清和天皇と境遇が似ており、自ら決めたという。また、父・後陽成天皇とは不仲だったという。幕府による所司代などを通じての干渉、「禁中並公家諸法度」の制定、紫衣事件、1629年、春日局(お福)の無位無官の身での拝謁強行などにより幕府へ不満を持つ。明暦年間(1655-1659)、修学院御茶屋を造営する。学問を好み「学問講」を設けた。智仁親王らに歌学を学び、1625年、親王から古今伝授を受けた。『伊勢物語御抄』『当時年中行事』、歌集『後水尾院御集』 (原名『鴎巣集(おうそう)』) がある。茶道、華道に通じ、2世・池坊専好は天皇の庇護を受け、天皇は立花の会を催した。 陵墓は泉涌寺内の月輪陵(東山区)になる。歯髪塚は相国寺内(上京区)、相国寺塔頭・瑞春院(上京区)にもある。85歳。 上皇の落飾に立会い、戒師をつとめたのは、相国寺94世・听叔顕啅(きんしゅくけんたく) 、唄師は 95世・鳳林承章(ほうりん じょうしょう)、剃髪師は96世・覚雲顕吉だった。 ◆大典 顕常 江戸時代中期-後期の臨済宗の僧・大典 顕常(だいてん-けんじょう、1719-1801)。男性。梅荘顕常(ばいそう-けんじょう)、竺常、北禅老人。父・近江国(滋賀県)の儒医。8歳で黄檗山に入る。11歳で臨済宗に改め、相国寺・慈雲庵で得度した。儒学者・宇野明霞(うの-めいか)に学ぶ、独峰慈秀の法嗣。慈雲庵住持になる。1752年頃、伊藤若冲と知り合い、若冲を支援した。41歳で病により退隠、1772年、相国寺に戻る。朝鮮修文職に任じられる。幕命により対馬に赴任し、朝鮮との外交文書を作成した。1767年、若冲と淀川を下る。1779年/1777年、相国寺113世。黄檗僧・大塩に文学を学ぶ。詩文に優れ、「京都禅林中最高の誌僧」といわれた。『昨非集』を著す。 若冲の号も名付けたという。「大盈(たいえい)は若冲(むなしきがごとく)も、其の用は窮(きわ)まらず」(『老子』)に因む。83歳。 ◆伊藤 若冲 江戸時代中期-後期の画家・伊藤 若冲(いとう-じゃくちゅう、1716-1800)。男性。京都・錦小路の青物問屋「桝屋(ますや)」の生まれ。1738年、父没後、4代当主・桝屋(伊藤)源左衛門を襲名した。1751年頃、宝蔵寺に父母の墓をたてる。1752年頃、相国寺の僧・大典顕常(だいてん-けんじょう)より、若冲の居士号を与えられる。大典は若冲を支援した。萬福寺の中国僧・伯珣照浩(はくじゅん-しょうこう)とも交流した。1755年、40歳で家督を弟・宗巌に譲り、隠居し作画に入る。1758年頃、「動植綵絵」連作着手。1759年、鹿苑寺大書院障壁画を制作する。1760年、売茶翁が「動植綵絵」を絶賛し、一行書を贈る。1764年、金比羅宮奥書院上段の間に障壁画を描く。1765年、「動植綵絵」「釈迦三尊像」を相国寺に寄進(1770年に寄進完了)、相国寺と永代供養を契約した。宝蔵寺に亡弟の墓を立てた。1773年、萬福寺で道号「革叟」を授かる。1766年、相国寺に寿蔵(寿陵)を建てた。1767年、大典と舟で淀川を下り、拓版画「乗輿舟」制作。1768年、『平安人物誌』に大西酔月、円山応挙に次いで3番目に若冲の名が載る。1774年、若冲らが奔走し、錦市場の再開が許される。1776年頃、石峰寺五百羅漢の石像を制作を開始する。1788年、天明の大火で家を焼かれた。1790年、大坂・西福寺に襖絵「群鶏図」を描く。1791年/1790年頃より、石峰寺の門前に草庵「斗米(とべい/とまい)庵」を結び、深窓真寂禅尼(心寂、末弟・宗寂の妻)と住んだ。斗米翁とも号した。名の由来は、米一斗(14kg)の謝礼で、墨画を描いたためという。一時、相国寺・林光院に住した黄檗宗・売茶翁(月海元昭)が、茶を売り一日の糧を得ていた逸話に倣ったという。1798年、石峰寺の観音堂に天井画「花卉図」を遺す。1800年、石峰寺に土葬され、相国寺で法要が行われた。 商いに興味を抱かず、妻帯肉食を拒み、狩野派、中国宋元画、清国・南蘋派に学ぶ。障壁画、画巻、水墨画、木版、拓版画に及び、花鳥、特に鷄の写生に専念する。画風により「奇想の画家」といわれた。石峰寺境内に墓がある。相国寺には生前墓の寿蔵がある。 85歳。 ◆誠拙 周樗 江戸時代中期-後期の臨済宗の僧・誠拙 周樗(せいせつ-しゅうちょ、1745-1820)。男性。伊予国(愛媛県)の生まれ。鎌倉・円覚寺仏日庵の東山周朝に師事し、その法嗣、1783年、円覚寺前堂首座。1820年頃、相国寺に移り、当寺は一時、関山派古月下の禅になる。和歌を香川景樹に学び、歌集に「誠拙禅師集」がある。号は無用道人。諡号は大用(だいゆう)国師。著『忘路集』。76歳。 ◆原 在中 江戸時代中期-後期の画家・原 在中(はら-ざいちゅう、1750-1837) 。男性。号は臥遊。京都の生まれ。生家は酒造家だった。石田幽汀(ゆうてい) 、円山応挙、山本探淵に学ぶ。元、明の画を独学し、土佐派に学び、原派を形成した。御所の寛政度(1789-1801)造営で、常御殿の杉戸絵などを描いた。作品は相国寺方丈の障壁画「補陀落図」「琴棋書画図」などがある。 精緻な画風の原派の初祖になる。有職に詳しく、山水花鳥画を得意とし、設色(彩色)のものに優れた。墓は天性寺(中京区)にある。88歳。 ◆維明 江戸時代中期-後期の画僧・維明(いめい、1731-1808) 。詳細不明。男性。名は周奎(しゅうけい)、大奎、号は羽山。若狭(福井県)の生まれ。相国寺の光源院で修行し、住持になる。この頃、伊藤若冲に画を学ぶ。後に相国寺第115世になった。78歳。 若梅図は天下第一といわれ、鶏図もよくした。 ◆玉潾 江戸時代中期-後期の浄土宗の僧・画僧・玉潾 (ぎょくりん、1751-1814)。詳細不明。男性。俗姓は馬場。名は正邃。法号は曇空、別号は墨君堂。近江(滋賀県)の生まれ。永観堂の画僧・玉翁(ぎょくおう)に墨竹を学ぶ。 洛東山科に住した。茶道、華道、蹴鞠もきわめたという。64歳。 ◆独園 承珠 江戸時代後期-近代の僧・独園 承珠(どくおん-しょうじゅ、1819-1895)。男性。備前国(岡山県)の生まれ。8歳で叔父の掌善寺・泰宗につく。18歳で豊後・帆足万里(ほあし-ばんり)門下になる。23歳で上京し、相国寺・大拙承演(だいせつ-じょうえん)に参じた。1855年、塔頭・心華院(大光明寺)、1870年、相国寺126世住持になる。 1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈に対し、臨済、曹洞、黄檗三宗の総管長になる。1872年-1875年、教部省が設置した神仏合併の大教宣布運動のための教導職道場・大教院(東京芝増上寺内)の教頭に就く。高知に退耕庵(国清寺)、鹿児島に相国寺鹿児島別院(南洲寺)を開いた。塔頭・豊光寺で没した。77歳。 ◆仏像・木像 ◈本堂須弥壇中央に本尊の「釈迦如来像」を安置する。鎌倉時代の仏師・運慶(?-?)作という。結跏趺坐禅定印を結ぶ。 ⋄脇侍は向かって左に「阿難(あなん)尊者像」、右に「迦葉(かしょう)尊者像」を安置する。「2世・大津櫪堂老師木像」を安置する。「祖師堂(達磨、臨済、百丈、夢窓)」、「土地堂(大権修利菩薩)」などの壇もある。 ⋄江戸時代前期、1653年、京仏師・吉野右京藤原種久作の「夢窓疎石像」が安置されている。 ◈開山堂の正面奥に勧請開山「夢窓疎石像」木像(114cm)が安置されている。室町時代中期頃の作とみられ、1466年までに再建された開山堂に安置された。曲彔(きょくろく、椅子)に坐した法被姿であり、小柄で痩身で「夢窓肩」と呼ばれるなで肩の特徴が表現されている。 当初、開山堂が「資寿院」と呼ばれた時に安置されていた夢窓国師像は焼失している。 ⋄開山堂の西の壇の「無学祖元(仏光国師)像」木像(93cm)は、江戸時代前期、1680年旧9月に仏師・法橋了無作による。100世・汝舟妙恕の寄附による。江戸時代中期、1782年旧7月には仏師・清水隆慶により補修されている。1788年、天明の大火の際には避難し焼失を免れた。 ⋄仏光国師像の左隣りに、夢窓疎石の師「高峰顕日(仏国国師)像」木像を安置している。江戸時代前期、1680年旧10月に、101世・太虚顕霊の寄附により、仏師・了無により制作され、円明塔に奉安された。 ⋄ほか、西の壇に開山「春屋妙葩(普明国師)像」木像、開基「足利義満僧形像」木像を安置する。東の壇には相国寺有縁の宮家位牌・像を安置している。 ◈かつて仏殿に釈迦三尊を安置していた。室町時代中期、1435年旧9月、足利義教は仏殿に安置する三尊仏の仏師を決めるように命じた。鹿苑院主・宝山乾珍(ほうざん -けんちん)は建仁寺に赴く。本尊釈迦仏を大進法印、左右脇士を大蔵法印に決定した。旧11月、義教は鹿苑院で、自ら弥陀仏と弥勒仏の眼鼻口に一刀を打ち込んだ。1436年に仏殿が再興され、中央に釈迦、 左弥陀、右弥勒の三尊仏が開眼された。尊氏の遺髪2茎を弥陀、1茎を弥勒の髻中に納めたという。洛中五山の中で、仏殿に三仏を安置したのは、相国寺 と建仁寺だけだった。 ◆建築 伽藍配置は南から勅使門、放生池がある。その北に法堂、方丈が直線状に建ち並ぶ。 ◈かつては三門、仏殿があった。現在の境内に広がるアカマツ林(般若林)付近になる。かつてはこの地に学林寮なども建てられていた。仏殿は、室町時代後期、1536年の天文法華の乱以後、再建されていない。現在は土壇が残る。 三門は江戸時代後期、1788年の天明の大火で焼失後は再建されていない。現在は、三門跡の礎石、石積み基壇も残る。 ◈「七重大塔」(109m)が境内東方に建立された。室町時代前期、1399年/1401年に建てられている。京都随一の高さを誇った平安時代の白河院の法勝寺(ほっしょうじ)、八角九重塔を意識しており、初重に大日如来、金剛界の五仏、二重に胎蔵界大日如来、扉に二十四天像が描かれていた。 2年後に失火、1403年に落雷により焼失する。その後、北山第に移されたという。再び相国寺に再建され、1467年/1470年、戦乱により焼失し、その後再建されることはなかった。 現在跡地には、東門前町に上・下塔之段という地名のみが残る。近年まで礎石が残っていたという。現在は宅地になり遺跡は破壊されたという。ちなみに毘沙門町、裏風呂町もそれぞれ毘沙門堂、浴室の旧跡地になる。なお、室町時代の町田家本「洛中洛外図」(1521-1528)の俯瞰図はこの塔から見渡した景観ともいう。ただ、この時、塔は既に失われていたともいう。端渓周鳳(1392-1473)は漢詩「塔上眺望」を残した。塔に登って見渡すと、さながら晴れた空を歩いているようだと表現した。 ◈「勅使門」(京都府指定有形文化財)は、総門の西に並立して建てられている。安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1614)の創建という。御幸門とも呼ばれ、特別時のみに開けられる。 江戸時代後期、1788年の天明の大火での焼失を免れた。現代、2004年9月に修復落慶法要が営まれた。一間一戸の四脚門。 ◈「総門」(京都府指定有形文化財)は、創建時には平安京北限の一条通にあり、室町殿の総門を兼ねていたという。室町時代中期、1466年旧3月に落成し、10日に足利義政(1436-1490)が始めて通行したという。江戸時代後期、1788年の天明の大火などで焼失した。現在の門は、1797年に第113世・梅荘により復興された。日常の門になる。薬医門。 ◈「唐門」は、江戸時代後期、1841年に建立された。門の奥に書院がある。 一間一戸の四脚門。屋根は唐破風。 ◈「法堂(はっとう)」(重文)は、雷音堂、いまは無畏(むい)堂、本堂とも呼ばれる。仏殿を兼ねる。当初の建物は室町時代前期、1392年に建立された。建物は4度焼失し、過去に5度再建されている。 現在の建物は江戸時代前期、1605年に豊臣秀頼の寄進による。現存する法堂としては日本最古であり、京都五山禅院中最大になる。 鏡天井(高さ10.79m)には、狩野光信(1561/1565-1608)筆の「蟠(ばん)龍図」が描かれている。天に昇る前の蹲(うずくま)る姿という。堂内で手を叩くと音が反響し「鳴き龍」といわれている。円相外の龍雲は剥落している。 上層の軒の斗栱(ときょう)は詰組。中央5間に桟唐戸、両脇に花頭窓。床は瓦敷、裳階のため単層、入母屋造の唐様、禅宗様建築、5間4間(外見は7間6面)、正面28m/28.72m、側面22m/22.80m、高さ22m。切妻造、本瓦葺、左右に本瓦葺の玄関廊付。 ◈「方丈勅使門」(京都府指定有形文化財)は、方丈正面に開く。 一間一戸の四脚門、屋根に唐破風。 ◈「方丈」(京都府指定有形文化財)は、江戸時代後期、1807年に建立された。方丈としては大規模な建築になる。なお方丈は、初建以来幾度も焼失を繰り返している。 方丈の語源は、大乗経典『維摩経』に登場する俗人・維摩居士の居室が一丈四方であったことに由来する。後に住職の居室住職自身も呼称にもなった。 室内は六間取(北三室、南三室の六間)で広さは表方丈と裏方丈を合わせて168畳ある。室中に遠塵斎(加藤信清)(1734-1810)筆「観音菩薩画像」が掲げられている。線は法華経経文によって描かれている。張即之の扁額がある。 14間9間、桁行25m、梁間16m、単層、入母屋造、桟瓦葺、切妻造。 ◈「開山堂(開山塔、円明塔)」(京都府指定有形文化財)は、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失している。江戸時代前期、1666年/寛文年間(1661-1673)に第108代・後水尾天皇により皇子・桂宮第三世穏仁親王のために再興された。その後、江戸時代後期、1788年の天明の大火で焼失した。1807年の移築により再興されている。第116代・桃園天皇皇后・恭礼門院(きょうらいもんいん、1743-1796)旧殿(黒御殿)が移され、増築・一部改造がなされて仏堂になった。恭礼門院が住した旧殿の女院御所(京都御所南西)は、後に賀陽宮家の邸宅になる。当初は資寿院と号した。室内中央に「圓明」の額が掛かる。円山応挙の絵がある。前庭にはかつて水が流れ、今出川の一部だった。「龍渕水」と呼ばれた。 現在は前方の礼堂、奥に続く中央の祠堂ある。礼堂は5間4面、入母屋造、桟瓦葺。南正面に広縁、落縁、縁高欄付。 ◈「鐘楼」(京都府指定有形文化財)は、江戸時代後期、1788年の天明の大火で焼失し、1844年/1843年に再建された。「洪音楼(こうおん-ろう)」「袴腰付鐘楼」ともいわれ、花崗岩の壇上に建つ。和様と禅宗様(唐様)の折衷様であり、大型の建物としては有数という。 鐘は、江戸時代前期、1629年に鋳造された。1789年旧4月に鐘が購入され仮楼にかけられた。各区画の中に多くの陰刻銘があり、順調な気候、災害・戦がなく、国が豊かで人々の安らかなことなどを願う趣旨の文言が刻まれている。 ◈「天響楼(てんきょう-ろう)」は、現代、2011年に建立され落慶法要が行われた。鐘は、中国開封大相国寺により二つ鋳造され、一つが日中佛法興隆・両寺友好の記念として寄進された。「友好紀念鐘」の銘、「般若心経」の経文が刻まれている。 ◈「僧堂」は、塔頭・大通院内にある。もとは大通院宮栄仁親王菩提所の元伏見大光明寺にあったものが、江戸時代に移築された。 ◈「経蔵」(京都府指定有形文化財)は、江戸時代後期、1788年の天明の大火によって焼失した宝塔の跡地に、120世・盈冲和尚の寄進により、1860年に落成した。 当初は宝塔が再興される際に蔵経置場を兼用し、経蔵を兼ねた。その後、仏舎利がほかに遷され経蔵として使用されている。「高麗版一切経(宋版も含む、大般若は元時代の普寧版)」が納められている。 ◈「浴室」(京都府指定有形文化財)は、室町時代前期、1400年頃に創建された。その後、安土・桃山時代、1596年に再建され、現代、2002年6月に復元された。 格式高い寺の浴室であることから「宣明(せんみょう)」と呼ぶことが許されていた。本来は、皇室・将軍家に限られ、足利義満が創建した相国寺の浴室は宣明と称せられた。 宣明とは浴室の別名であり、宋の禅宗建築を描いた巻物「大唐五山諸堂図」に、「天童山宣明様」として描かれている。経典『首楞厳経(しゅりょう-ごんきょう)』中には、16人の菩薩が風呂の供養を受けた際に、跋陀婆羅(ばつだばら)菩薩らが、自己と水が一如(一つ)であることを悟ったとある。菩薩の言葉に「妙觸宣明、成仏子住」とあり、宣明とは明らかであり鮮明の意味になる。この故事にならい禅宗寺院の浴室は宣明と呼ばれ、跋陀婆羅菩薩を祀っている。 なお、禅宗では「威儀即仏法」とされており、日常の立ち居振る舞いのすべてが修行の場になる。浴室は心体の垢を落とす重要な役割を担うと考えられていた。蒸し風呂だが、かけ湯しながら入る。 ◈「庫裏」(京都府指定有形文化財)、「宗務本所」、「台所(香積院、こうしゃくいん)」は、江戸時代後期、1807年の再建による。五山の大型庫裏の遺構として、歴史にも貴重とされている。入口土間に竈があり、屋根に煙出しがある。正面左寄りに大きい唐破風に桟唐戸、切妻造、本瓦葺。 面向かって左側にある大玄関は、近代、1883年に2世国師の五百年遠忌に際して設けられた。それまでは韋駄天を祀る室だったという。 ◈「蔵経塔」(京都府指定有形文化財)がある。 ◈「承天閣美術館」は、現代、1984年に開館になった。相国寺、金閣寺、銀閣寺などの文化財を調査研究・収蔵展示している。展示室、収蔵庫、講堂がある。 鉄筋、平屋建、一部二階建。 ◆茶室 室町時代前期、1398年、金閣寺古材で造られた茶室「夢中庵」がある。 ◆鳴き龍 法堂は、江戸時代前期、1605年、豊臣秀頼の寄進による。鏡天井(高さ12m/10.79m)に、絵師・狩野光信(1565/1561-1608)筆の「蟠(ばん)龍図(鳴き龍)」(1605)が描かれている。現存最古であり、光信最後の作品になった。直径9mの円内に逆遠近法で描く。龍は仏法の守護神であり、水を司り火除の神でもある。 堂内の須弥檀両脇、一定の場所に立ち下から手を叩くと、音が天井と床の間を複数回反響し、その残響音が龍の鳴き声であるかのように聞こえることから名付けられた。1秒間に約16往復した音(音速毎秒345m)は、最後に天井板(5cm)に吸収される。また、天井は一定の高さではなく、須弥檀両脇上部がそれぞれ周囲よりやや高くなった「むくり」構造(凹面)になっており、その下の2点でのみ集音され、反射している。 ◆文化財 ◈鎌倉時代後期、1297年の無学祖元墨蹟、紙片墨書「与長楽寺一翁偈語(ちょうらくじいちおうにあたうるのげご)」(国宝)は、禅林墨蹟の傑作という。仏の教えを韻文調で記した。故事「撃竹大悟」を引く。上野国長楽寺住職・一応院豪に請われて書いた。唐代の禅僧・香厳智閑(1210-1281)が掃除している際に、小石が竹にぶつかる音で悟りを開いたという逸話に因む。 ◈夢窓国師・墨跡「別無工夫」、普明国師・墨跡「応無所住而生其心」、足利義満・筆「放下便是」。 ◈紙本写本「西笑和尚文案」(重美)、江戸時代、1605年、西笑承兌による全10冊からなる文書下書きになる。 ◈室町時代の明兆・筆「二世春屋妙葩頂相(ちんそう)」1幅(重文)、中国浄慈寺の祖芳道聯の賛がある。 ◈「開基足利義満画像」(重文)は、室町時代前期、1424年の伝・土佐行広( ◈室町時代の「足利義満坐像」。 ◈安土・桃山時代、16世紀後半の長谷川等伯・筆、代表作の一つ紙本墨画金泥引「竹林猿猴図屏風」六曲一双(重文)(154×345㎝)は、竹林と木に遊ぶ手長の母子猿、枝にぶら下がる父猿を軟らかな表現で描く。大徳寺の中国の画僧・牧谿(もっけい)画に倣うが金泥も施され、独自性も垣間見える。猿家族の団欒の描写は牧谿にはない。 ◈「開山夢窓疎石木像」(重文)。 ◈「十牛頌」10幅(重文)は、室町時代の絶海中津・筆による。足利将軍のために中国輸入の紙に書かれた。 ◈元時代の陸信忠筆「十六羅漢図」16幅(重文)。画僧・周文筆「十牛図」。元時代の絶海中津賛のある「寒山行旅山水図」(重文)。室町時代の「足利義満坐像」。 ◈「鳴鶴図(めいかく-ず)」2幅(重文)は、明時代(14世紀)の文正画といわれる。絶海中津(ぜっかい-ちゅうしん、1336-1405)が持ち帰った。白鶴が羽を広げて飛び立つ様子を描いている。北宋時代の文人・蘇軾(そしょく、1037-1101)の詩に因む。蘇軾は、左遷され失意のうちに、深夜に湖北省の赤壁の友を訪ねた。すでに友の姿はなかった。その時、一羽の鶴が揚子江を横切り、澄んだ声で鳴きながら去って行った。 絵は狩野派、伊藤若冲にも影響を与えた。 ◈明代、林良・筆「鳳凰石竹図」(重文)。江戸時代の円山応挙・筆「牡丹孔雀図」(重文、1771)、円山応挙・筆の紙本墨画淡彩「瀑布図」(重文)、江戸時代の俵屋宗達・筆、烏丸光広・賛「蔦の細道図屏風」(重文)。長谷川宗也・筆「龍虎図屏風」。 ◈吉山明兆・筆「白衣観音像」は観音懺法の本尊として掛けられる。 ◈狩野探幽・筆「観音図」、狩野尚延・安信・筆「猿猴図」の3幅対は、江戸時代作になる。第108代・後水尾天皇が仙洞御所で相国寺僧を招きて観音懺法を営んだ。この時、3兄弟に描かせ、後に相国寺に寄進された。 ◈円山応瑞・筆「朝顔狗子図」。 ◈御用絵師の狩野常信・筆「源氏物語図屏風」(六曲一双12枚)には、右隻に光源氏が六条院屋敷で新年を迎えた様、左隻に夕霧が雲井雁との結婚を許された場面が描かれている。 ◈「伏見大光明寺勧進帳」は、大光明寺再建時に、工費を寄進した戦国大名の花押が見られる。徳川家康、毛利元就、上杉景勝らが列なる。 ◈中国宋代に吉州窯で焼かれた「玳皮盞(たいひさん)天目散花文茶碗」(国宝)。 ◈安土・桃山時代の「古瀬戸天目茶碗」は、大光明寺に寄進された50個のうちの2つであり、多くは失われたという。室町時代の「古瀬戸丸壺茶入」には、箱表に小堀遠州の「七夕」の銘がある。 ◈江戸時代の本阿弥光悦・作「赤楽茶碗 加賀」(重文)は、かつて裏千家4代・仙叟宗室が金沢で所持していた。やわらかい赤みが特徴になっている。 ◈江戸時代、伝・小堀遠州「東山殿唐物肩衝覚」。 ◈第108代・後水尾天皇(1596-1680)の宸翰「圓明」がある。天皇は皇子・穏仁親王の死を悼み、開山堂を再建して親王像を安置し、追善供養した。塔号は、宿老・鳳林承章(ほうりん-じょうしょう)、覚雲顕吉、春葩宗全の3人に、2つずつ案を提出させた。承章の提出した「圓明」 を採用し、「圓明塔」と号した。 現在、開山堂中央に揚げられた「圓明」の勅額は、 宸翰を本字としている。 ◈「方丈」扁額は中国の名筆家・張即文の筆であり、欅の一枚板に彫られている。 ◈「華皿(けざら)」は、江戸時代前期、1645年に第108代・後水尾天皇(1596-1680)が寄進した。天皇は譲位後に出家し、仙洞御所で行われた観音懺法(せんぽう)の法具一式になる。法要の際には、僧の机に置かれ、教本、散華(さんげ)などを載せるのに用いた。 真鍮製であり、蓮の線刻、透かし彫りが施されている。 ◆障壁画など ◈方丈襖絵は、室中の間の原在中(1750-1837)筆「中国補陀洛山図」があり、観音菩薩の霊場の普陀落山が描かれている。竹の間に玉璘筆「竹の図」、梅の間に維明周奎(いみょう-しゅうけい、1731-1808)筆「老梅図」12面、御所移しの間に土佐派(土佐光則とも)筆「吉野山桜図」がある。御所の清涼殿より拝領した。聴呼の間に原在中筆「八仙人図(仙人図)」、琴棋画の間に原在中筆「琴棋書画図」がある。中国文人の間で士君子の嗜みとされた。 ◈開山堂に円山応挙(1733-1795)筆という「雪景山水図」10面、杉戸絵「狗に芭蕉図」2面、「雪竹図」2面がある。原在中筆の「白象図」がある。 ◆若冲作品 伊藤若冲筆のものとしては、現代、1984年に承天閣美術館に、鹿苑寺大書院にあった障壁画が移された。 江戸時代中期、1765年作、若冲筆の色彩鮮明な絹本着色「釈迦三尊像」(釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩)(各210.3×111.3㎝)がある。中国の張思恭の作品を感銘を受けて模写した。 江戸時代中期、1759年、若冲筆の大書院の襖絵は、相国寺113世・大典禅師(梅荘顕常)の推挙による。「大書院障壁画」(重文)50面のうち一の間「葡萄小禽図」(重文)は、葡萄の枝と虫食った葉まで描写されている。 二の間に「松鶴図」(居士若冲の銘がある)、三の間「芭蕉叭々鳥図」は、大胆な余白のとり方をしている。ほかに一の間「葡萄図」、二の間「松鶴図」、三の間「月夜芭蕉図」、四の間「双鷄図」、四の間「秋海棠図」、四の間「菊鷄図」、狭屋の間「竹図」など。 なお、「葡萄小禽図」は承天閣美術館新館第2展示室に常設展示されている。 ◆若冲・動植綵絵 江戸時代の画家・伊藤若冲は、相国寺の僧・大典顕常(後に113世住持、梅荘顕常)と親交があった。「若冲」の号も、大典が老子「大盈(たいえい)は沖(むな)しきが若きも、其の用は窮まらず(大いなる完成は、欠けているように見えるが、その働きは衰えない。」から与えられた居士号という。若冲作品が寺に伝わっている。 若冲が10年の歳月を費やし、動植物を描いた代表作の「動植綵絵(どうしょくさいえ)」30幅(1758-1766)は、「山川草木悉皆仏性」を、観音経の「三十三応身」になぞらえて描いた。綿密な描写、画絹や絵具にも注意を払っている。裏彩色の効果も用いた。鳥、特に鶏(8幅)は、だまし絵の手法で描かれている。ほかに、魚介類、昆虫、草花が多種、濃密に色鮮やかに描かれた。売茶翁は「丹青活手妙通神」、色遣いは神業と称賛している。 江戸時代中期、1765年、「動植綵絵」24幅、絹本著色「釈迦三尊図」3幅は、伊藤家(亡父33回忌)と若冲自身の永代供養を願い相国寺に寄進される。色彩鮮やかな絹本著色「釈迦三尊図」(215×110.8㎝)は、東福寺の伝・張思恭筆「釈迦三尊図」の模写になる。釈迦のほか、緑の獅子に乗る文殊菩薩、白象に乗る普賢菩薩が原画に忠実に再現されている。釈迦如来像左下の侍者の袈裟には、亀甲繋ぎの文様が若冲により新たに加えられている。1766年に「動植綵絵」6幅が追加され、全30幅になる。若冲は、相国寺に寿塔を立てた。この年、絵公開の契機になったのは、住民の夢告により見つかった毘沙門天立像の法要のためだった。以後、法要「観音懺法会」に際して、方丈の間に「釈迦三尊図」、「動植綵絵」12幅が掛けられた。1766年の虫干しでは、「動植綵絵」24幅が、長谷川等伯の作品とともに公開された。江戸時代後期、1788年の天明の大火の際にも無事運び出されている。 近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈により寺が窮乏に陥る。1889年に「動植綵絵」と寄進状、売茶翁の一行書は第122代・明治天皇に献納される。この時の下賜金1万円により境内は守られたという。現在、「動植綵絵」は宮内庁三の丸尚蔵館が蔵している。「釈迦三尊図」は相国寺に残る。 境内に若冲の生前墓の寿蔵がある。かつては、塔頭・松鴎庵に立てたものという。遺体は石峰寺に埋葬され、四十九日の法要は相国寺で大典により営まれている。 ◆庭園 ◈「方丈南の前庭」は、枯山水式庭園であり、白砂のみが敷かれ、「本来無一物」の世界とされている。西側築地塀沿いには赤松が一列に植えられ、白砂の中央には敷石道が北丈に向かっている。借景は山内の伽藍のみになっている。白砂は、太陽の反射を利用して室内を明るくする役割もある。 ◈「北の裏庭(裏方丈庭園)」は、大がかりな枯山水式庭園になる。430㎡の広さある。江戸時代中期、1783年の改作という。庭面は東西にあり、滝口からの流れがある。掘り下げた谷筋を流れ下る様は、敷き詰めた小石で表わされる。枯れ流れは長さ30mになる。手前は枯山水式であり、白砂、石による。苔、石組、植栽、背後の大規模な築山は、自然の地形を利用し巨木の植栽がある。 裏庭は、室町時代作とされ『作庭記』にも記されている。作庭当初は、山水の庭だった。 九州産業大学、京都大学の2017年来の調査研究によると、枯山水式庭園「北の裏庭(裏方丈庭園)」には、「雨庭」としての機能もあることが分かった。雨庭とは雨水を一時的に貯め、その後、時間をかけて地中浸透させる植栽空間であり、治水効果が期待されている。庭の総貯水量は300tあり、総雨量430㎜の降水にも対応できる。降雨時の雨水の半分は地下に染み込んだとみられることから、この浸透機能を加えて、850㎜の降雨量でも処理できる可能性があるという。 ◈「開山堂の前庭(南庭)」は、枯山水式の平庭であり、周囲を御影の葛石切石で縁取りし、囲んだ長方形の庭面になる。手前一面に白砂が敷かれている。石が据えられ、松などの植栽、背後にも楓などの豊かな植栽がある。奥部に軽くなだらかな苔地築山があり、築山と流れの山水の庭にもなっている。塀の外の松などの高木、伽藍も借景に取り入れられている。白砂の表庭と周囲の裏庭(龍淵水の庭)が一体になった珍しい構成になっている。 なお、二様の庭の間にかつて幅5尺(1.5m)ほどの小川が流れており、寺では「龍淵水」と称されていた。龍には開山堂を守護する意味も含まれていた。流れは賀茂川を水源にして南流する御用水であり、上御霊神社、相国寺境内、開山堂に導かれ、蛇行しながら庭を通り抜けていた。開山堂を出た水路は「碧玉構(へきぎょくこう)」と称され、功徳院を経て禁裏御用水として御所庭園と流れ込んでいた。近代、1935年頃に水源が途絶えている。なお、現在も川の遺構があり、碧玉溝も、石組も残る。立石なども残されている。 ◆創建時の相国寺 南北朝時代、1382年旧10月に、室町第(室町殿)花の御所東の現在地に相国寺は建立された。発願、開基は3代将軍・足利義満による。勧請開山はすでに没していた夢窓疎石とし、資寿院を建て開山塔にした。事実上の開山は、2世として天龍寺の春屋妙葩(しゅんおく-みょうは)による。 妙葩の命名により、当初は「万年山承天相国寺」と称した。釈迦三尊像(釈迦、文殊・普賢菩薩)を安置した。当初の境内は144万坪(476万㎡)(東は寺町通、西は大宮通、南は一条通、北は御霊神社)を有したという。近隣の邸宅、寺院、家屋が強制立ち退きになる。南の室町一条あたりに総門があった。仏殿、法堂の立柱が行われ、妙葩が最高責任者として指揮をとり、義満も工事の視察をした。旧12月、義満は亀山法皇の南禅寺建立にならい、義堂周信と共に相国寺に赴き、相肩してもっこを担い土を運んだ。義満はこれを3度も行っている。 妙葩が住持として入寺した。以後、10年に渡り伽藍の造営が続けられる。創建当時は5塔頭があった。 ◆相国寺境内・寺号 現在の境内地には、平安時代、最澄(767-822)開創といわれる出雲寺、鎌倉時代、法然(1133-1212)の開いた神宮寺(百万遍知恩寺)、円爾(えんに、1202-1280)の安聖寺が存在した。 相国寺境内は、足利義満の室町第の東隣にあり、義満の権勢誇示の意図があったといわれている。南北朝時代、1392年の相国寺の落慶法要の前年、1391年には守護大名・山名満幸の明徳の乱が起こり、義満は制圧している。1392年には、南北朝対立が北朝勝利に終わる節目を迎えている。 相国寺の寺号は春屋妙葩により名付けられた。南北朝時代、1382年旧9月、嵯峨の臨川寺の三会院で、夢窓国師の法要が営まれた際に、足利義満は、妙葩、義堂周信に一寺建立を相談した。旧10月、3人は天皇の勅許を仰ぐ意向と寺号について相談をした。周信は春屋は義満が左大臣の位にいることから、左大臣は唐での官職名「相国(しょうこく)」を示した。国を相(たす)ける宰相、太政大臣、左大臣という意味がある。また、北宋の開封の皇帝の寺「大相国寺」に因んでいる。中国の五山制度始まりの寺院になる。 周信は「相国承天禅寺」と名付けた。「承天」は、100代・後小松天皇の意を受け、帝に奏上し承ったことを意味している。新しい寺建立について奏上し、天皇から思し召しを承るの意味がある。 なお、相国寺と中国の相国寺(河南省開封市)は姉妹寺院として交流している。両寺院に友好の碑が立つ。 ◆僧録 3代将軍・足利義満の時、室町幕府でも、五山、十刹、諸寺の人事、訴訟などを統括する行政の枢軸になる「僧録司(そうろくし)」の制度が置かれる。中国の制に倣い、禅寺院の統制、僧侶の出所進退を管理するための制だった。 南北朝時代、1379年、春屋妙葩が南禅寺住持になり禅宗最高要職・天下僧録司に任じられた。やがて、臨済宗の最高機関として五山以下の諸寺を管轄し、外交にも関わる。相国寺塔頭・鹿苑院(ろくおんいん)の絶海中津が僧録に任じられ、住持が兼務する鹿苑院僧録になる。6代将軍・足利義教の時、院内に蔭凉軒(おんりょうけん)が設けられた。軒主は将軍職が兼務する。実際には、留守職の僧侶らの蔭凉職が実務を握り、伸長して政治にも介入した。一時は鹿苑院僧録司を凌ぐ程だった。 江戸時代前期、1615年、江戸幕府による山十刹諸山之法度制定以後は廃止され、幕府の直接支配になる。4年後、南禅寺の崇伝により金地院僧録が取って代わる。 ◆五山 五山は、禅宗(臨済宗)の主要寺院をいう。「京都五山」に、南禅寺・天龍寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺がある。「鎌倉五山」に、建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺がある。 五山制度はインドに由来し、中国では南宋代の五山官寺制度があり、五山、その下に十刹、35カ寺の諸山が置かれた。 日本では鎌倉時代末に、当初は鎌倉五山として採り入れられた。南北朝時代に京都の寺院も入るようになる。1341年に5カ寺の定めが崩れ、1386年以降は、京都五山が鎌倉五山より優位に立った。室町時代に官寺の制度として確立した。 1386年、義満は、宗教の統制と支配のために義堂周信と相談し、京都五山を制定し寺格を定める。義満は創建した相国寺を、何としても五山に入れるために万寿寺を除くか、相国寺を準五山にするか、六山するかと問う。 周信は唐には「五山之上」がある。天皇によって建立された南禅寺を「五山の上」にすれば、相国寺が五山の位に入るとした。このようにして、相国寺は五山の第2位になる。室町時代前期、1401年に天龍寺と入れ替えられ第1位になった。1410年に第2位に戻されている。 ◆五山文学 相国寺は五山文学の中心地だった。南北朝時代-室町時代、五山僧による漢詩文学が盛んになる。開山の夢窓疎石とその門下の学僧・義堂周信(1325-1388)、6世・絶海中津(1334-1405)、瑞渓周鳳(1392-1473)、景徐周麟(1440-1518)などの学僧、画僧で日本の水墨画の先駆・如拙(?-?)、その弟子・周文(?-?)、周文の教えを受けた雪舟(1420-1506)らが知られている。 ◆対馬の輪番制 江戸時代(1635-1866)、朝鮮通信使との接伴、文書の作成などを行った碩学僧侶が、南禅寺を除く五山の僧により、輪番(「以酊庵(いていあん)輪番」)で2人ずつ、2年毎に対馬に送られていた。 相国寺塔頭・慈照院には、朝鮮通信使来日時の遺墨、絵画などの関連史料が残されている。 ◆十坊住持制 住持の初代から5世・雲谿支山(うんけい-しざん)までは、門派にとらわれず実力によって住持を選ぶ「十坊住持制(じゅうぼうじゅうじ)」を採っていた。 足利義満は6世・絶海中津(ぜっかい-ちゅうしん)を信頼し、夢窓派が継承する「徒弟院」に変えた。室町時代には、五山制度下でそれまで原則とされていた十坊住持制は形骸化していった。 ◆西班・東班 室町時代、五山には教学の専門家で住持に就くことができる「西班(せいばん)衆」と、寺院の経理や荘園経営など会計を専門に行う「東班(とうばん)衆」に分かれていた。これは、中国宋代の寺院機構を取り入れている。 寺内での法会、秉払(ひんぼつ、説法)などの際に、法堂に集った僧は、住持を中に挟み東西に分かれて席に着いた。西班は西側、東班は東側に並んだ。 西班は、最高位の「首座(しゅそ)」、「書記」、「蔵主(ぞうす)」、「知客(しか)」、「浴司(よくす)」、「殿司(でんす)」の6位階があり、これらを「六頭首(ちょうす)」と呼んだ。 西班衆は修行のほか、疏偈(しょげ)の文、諷経(読 経)、法会奠供準備などを担った。彼らは、経典の研究、詩文作成、朱子学の研究、法式梵唄(ほっしきぼんばい)にも精通していた。五山文学者も輩出している。 住持になれるのは、西班衆の中からであり、首座位の僧が秉払になると、一度、境外塔頭の真如寺、等持院の住持になり西堂位を得た。本寺住持に戻り、 最長老の東堂位を得る。住持の任期は、一年か半年の者もいた。退院すると、山内の塔頭に隠栖した。 東班の最高位を「都聞(つうぶん)」、「都管(つうがん)」、その下に「都寺(つうす)」、「監寺(かんす)」、「副寺(ふうす)」、「維那(いのう/いの)」、「典座(てんぞ)」、「直歳(しっすい)」の各役職を置き「東班六知事」と呼んだ。禅僧のことを「東班衆」と総称した。 東班は、寺内の金銭出納・修理営繕・寺領管理などにあたった 。相国寺の室町時代の画僧・天章周文(てんしょう-しゅうぶん)は、雪舟の師であり、この東班衆の一人だった。経済的手腕に優れた東班衆の中には、荘園経営に乗り出す庄子(しょうす)も出た。普廣院・蔵集軒に止住していた都聞・得岩正盛は、大富裕の僧になった。 ◆禅 前5世紀、現在のネパールの釈迦は、菩提樹の下での坐禅により悟りを得た。6世紀前半、南インドの達磨大師は、これを中国に伝える。平安時代、宋より栄西は臨済宗と看話禅(公案を重視し、研究理解することで大悟に至る)を、鎌倉時代、道元は曹洞宗と黙照禅(座禅を重視し、無念無想となることにより悟りを得る)を日本に伝えた。 臨済宗の公案禅は、師家が弟子に公案といわれる問題を出題し、坐禅の中でその答えを見出すことより悟りを得ようとした。江戸時代、臨済宗中興の祖・白隠は、公案の体系化を行っている。 ◆鹿苑院 かつての相国寺の塔頭に鹿苑院があった。当山開基の足利義満の墳塔になっていた。南北朝時代、1382年に日野宣子の中陰道場として安聖寺で供養を営み、弁道所としたことを始まりとする。相国寺創建に伴い、安聖寺は聖寿寺に移され、跡地には小御所が建てられた。これを、1383年に鹿苑院と改める。初代・院主は絶海中津(ぜっかい-ちゅうしん)、その後も夢想派が継承し、僧録を兼帯、「鹿苑僧録」といわれた。焼失と再建を繰り返し、室町時代前期、1425年、室町時代後期、1467年、1527年、1551年に焼失した。安土・桃山時代、1576年-1585年、浄土宗・報恩寺の替地に当てられている。寺領など少なく、財政的な基盤は脆弱だったという。江戸時代前期、1615年、徳川家康は僧録を停止し廃した。以後、院主と僧録は分離し、最後の院主は54世・昕叔顕啅(きんしゆく-けんたく)になった。 室町時代-江戸時代の歴代院主の日記は『鹿苑日録』(1487-1651)と称された。景徐周麟(けいじょ-しゅうりん)、梅叔法霖(ばいしゅく-ほうりん)、西笑承兌(さいしょう-しょうたい)、有節瑞保(ゆうせつ-ずいほ)、昕叔が書き、禅宗寺院のみならず、室町幕府の日明貿易、社会情勢なども記録された。 ◆蔭凉軒・蔭凉軒主 寮舎「蔭凉軒(いんりょうけん)」は、鹿苑院の南坊にあった。南北朝時代、1386年に足利義満(1358-1408)が鹿苑院内に心斎の室を開創したことを前身にする。この寮舎を義持(1386-1428)が継承し、応永年間(1394-1428)、「蔭凉軒」と命名したという。室町時代前期、1425年、相国寺炎上に際し蔭凉軒も焼失した。室町時代中期、1439年、義教(1394-1441)により再建される。1441年の嘉吉の乱(かきつのらん)で閉鎖され、1458年、再開した。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失し、以後再建されなかった。その後は、在任中の蔭凉職の私寮舎を蔭凉軒と呼んだ。 将軍の小御所であり軒主は将軍であり、留守職として鹿苑僧録司に属する近侍の禅僧が任じられた。最初は仲方中正が就く。次第に僧録司を凌ぐ力を有し、後に蔭凉職と呼ばれた。江戸時代前期、1615年に僧録司とともに廃されるまで続く。最後は蘭秀等芳になる。軒主歴代の日記『蔭凉軒日録』があり、前半を季瓊真蘂(きけい-しんずい)、後半を亀泉集証(きせん-しゅうしょう)が記した。 ◆護国廟 相国寺の鎮守社、護国廟には、室町幕府将軍足利家が源氏の流れをくむことから、その氏神の八幡神を祀っていた。(『扶桑五山記』) ◆鎮守社 ◈「宗旦(そうたん)稲荷社」が祀られている。祭神は白狐神(陀き尼尊天とも)になる。正しくは、「夕顔稲荷」と呼ばれたという。寺鎮守、福神、吉凶予言、祟り示現稲荷、狐変化伝承になる。商売繁盛、開運、技芸上達の信仰がある。 逸話がある。安土・桃山時代-江戸時代の茶人・千宗旦(1578-1658)は、塔頭・慈照院に茶室を建てた。披露の日、来客があり茶席の時間に遅れた。だが、茶室ではすでに客人が歓談している。宗旦が遅れた詫びを入れると、来客は不審な顔をした。宗旦はすでに点前を済ませ、いま帰ったばかりだという。 その後も、同じようなことが続いた。宗旦はある時、そのもう一人の宗旦に問いただす。その茶人は、自分が境内の薮に住む白狐という。日頃より宗旦宗匠の茶風に憧れ、その姿を借りて茶に親しんでいるという。狐は、近所の茶人の宅へ赴き、茶を飲み菓子を食い荒らすことが度々あった。また、ある時、偽宗旦は本人の前で点前を披露し、その正体が露見した。だが、宗旦は茶人の見事な点前に感心し、以後許して可愛がったという。(『喫茶余録』、1830年) 幕末、狐は雲水に化けて僧堂で勉強した。この頃、僧堂の経営が成り立っておらず、狐は会計係に任じられ立て直したという。狐は、御所に度々出かけ、皆も狐であることを知っていたという。武者小路石井家には、庭に宗旦腰掛石があり、狐は囲碁が好きで、夢中でやっていると思わず尻尾が出ていたという。狐は、源平合戦を見ており、戦況を詳しく語ったという。ただ、勇士の顔は知らないと語ったという。 お告げにより灸屋が繁盛したともいう。出町の豆腐店「丁字屋」(今出川通寺町東)が、宗旦狐のお告げにより経営が持ち直したともいう。主人は、狐が取ってきた蓮の葉を売って歩き、大豆を買って商売が続けられたという。老狐が死ぬ前日、門前の豆腐屋を挨拶に訪れ、主人は好物の油揚げでもてなしたともいう。ある時、狐は猟師に撃たれて死んだ。油揚げを盗み、野犬に追いかけられ井戸に落ちて絶命したともいう。豆腐屋がお礼に持参した(誤って揚げた)鼠の天麩羅を食べ、狐は忽ち神通力を失う。老狐に化し、野犬に追われ、井戸に嵌りあえなく死んだともいう。碁仲間の豆腐屋に騙され、荒神橋で死んだともいう。 人々はこの雅狐を手厚く葬った。幕末、伏見稲荷から神位を受け、慰霊のために境内の社に祀られたという。 塔頭・慈照院には、宗旦造営という茶室「頤神室(いしんしつ)」があり、宗旦狐の軸が掛けられている。また、窓は狐が逃げ出した際に破ったため、修理を施して少し大きくなったといわれている。 ◈「弁財天社」(京都府指定有形文化財)は、江戸時代前期、1676年に京都御苑内久邇宮邸の守護神として建立された。近代、1880年、宮家の東京移転に伴い、相国寺の独園が朝彦親王の寄進を受けた。その後、1885年に山内の現在地に遷されている。弁天講を組織して広く信仰を集め、現代、1957年に弁天講が復活される。現代、2013年、解体修理が施された。 春日造、桟瓦葺。 ◈「鎮守」は創立当時には今出川通の北にあり、現在の御所八幡町(上京区)はその旧跡という。足利義満(1358-1408)が男山八幡(八幡市)から御神体を奉迎した。この時、男山八幡から当寺までの沿道に白布を敷きつめたという。 ◆鴬宿梅 境内にある塔頭・林光院に「鴬宿梅(おうしゅく-ばい)」がある。平安時代中期、天暦年間(947-957)、第62代・村上天皇の時、清涼殿の梅が枯れたため、紀貫之娘・紀内侍(きのないし)の家の梅を移植させた。すると、枝に「勅なればいともかしこし鶯の宿はと問はばいかが答へむ」の歌が結び付けてあった。天皇は深く恥じ、元の場所に戻したという。 後世、室町時代前期、応永年間(1394-1428)、夢窓疎石が境内に林光院を創建した。その後、相国寺に移り、梅も移されたという。 ◆塔頭 塔頭は12院ある。慈雲院、慈照院、長徳院、豊光寺、大光明寺、瑞春院、養源院、普広院、玉龍院、光源院、林光院、大通院(専門道場、僧堂)。 山外塔頭として、義満により創建された金閣寺、義政により創建され銀閣寺がある。現在では、相国寺僧侶が任期制により金閣寺、銀閣寺の運営を行っている。 ◆後水尾天皇髪歯塚 江戸時代の第108代・後水尾天皇(1596-1680)の毛髪や歯を納めた「後水尾天皇髪歯塚(はつしつか)」がある。 後水尾天皇は、後陽成天皇第3皇子であり、1600年に日親王宣下、1611年に即位した。1620年、将軍・徳川秀忠の娘・和子を女御として迎える。1629年、女一宮興子内親王(明正天皇)へ突然に譲位した。その理由は、天皇の病とともに、紫衣事件(1627-1629)、春日局参内への不満などによるとみられている。朝儀復興、宮廷文化、宮廷歌壇を確立した。泉涌寺月輪陵に葬られた。 かつて、足利義満が建立した宝塔が建てられていた。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失する。後水尾天皇は、江戸時代前期、1631年に相国寺に旧殿を移し方丈にしている。1653年、焼失した大塔再建の際に三層宝塔(高さ30m)を建てた。塔は法堂の西南にあり、天皇の出家落髪の髪と歯を上層心柱に納めた。 江戸時代後期、1788年、天明の大火により宝塔は焼失している。その後、現在の歯髪塚が建てられた。塔は南へずらし、塔跡は御陵に編入された。 ◆桜塚 墓地に「桜塚(さくら-づか)」と呼ばれる五輪塔(90㎝)がある。平安時代末の公卿・藤原頼長(1120-1156)は、1156年、保元の乱で斬首された。これは、平安時代前期、810年、平城太上天皇の変(薬子の変)以来の死刑執行になった。その頼長の墓(首塚)という。 平安時代、白河北殿の東、現在の京都大学熊野寮の東南角(左京区川端通丸太町下る東竹屋町)には、「桜塚」と呼ばれる古塚があったという。宇治悪左府頼長(藤原頼長)の社旧地といわれた。(『拾遺都名所図会』巻2)。塚は、かつて、「左府(さふ)塚」と呼ばれたという。左府とは左大臣の唐名であり、転訛し桜塚になったともいう。 近代、1888年、この地に第一絹糸紡績会社が創設され、工場に塚が取り込まれた。1902年、合同し絹糸紡績会社になる。1911年に鐘淵紡績に合併される。1907年に工場増築により塚を発掘すると、五輪塔の立つ塚の下に石棺らしきものが発見されたという。 五輪塔は相国寺墓地に遷され、脇に経緯を記した副碑を立てた。 ◆レオン・ロッシュ 近代、1868年2月、維新政府はフランス・イギリス・オランダの3国に対して、京都に招き御所参内を計画した。諸外国に対して正統政府としての地位を示すためだった。フランス公使・レオン・ロッシュ(1809-1900)は相国寺を宿舎にした。 イギリス公使・ハリー・パークス(1828-1885)一行は、知恩院に宿泊した。知恩院より出発し、第122代・明治天皇の謁見を受けるために御所に向かい、新橋通、縄手通にまたがった地点で、暴漢2人に襲われる。パークスに怪我はなかった。犯人の朱雀操(林田衛太郎)は、その場で斬殺、三枝蓊(さえぐさ-しげる)は後に処刑される。(「パークス襲撃事件」「縄手事件」) 事件後、イギリス公使一行は宿舎に戻り、御所での謁見はフランス・オランダ国公使のみで行われた。 ◆アカマツの林 境内に広がるアカマツの林は般若林という。 かつては学林寮、仏殿、山門などがあり、江戸時代後期、1788年の天明の大火で焼失後は再建されていない。 ◆墓 ◈墓地(延寿堂墓地)には、室町幕府8代将軍・足利義政、鎌倉初期の公家・歌人・藤原定家と並んで、江戸時代の絵師・若冲の墓もある。かつて、各塔頭にあったものが、第二次世界大戦後に並べて立てられたという。 室町時代幕府8代将軍・足利義政(1436-1490)の墓は、塔頭・慈照院より遷された。宝篋印塔。 鎌倉時代の公家・歌人・藤原定家(1162-1241)の墓は、塔頭・普広院にあった。普広院が冷泉家の宅地の一部を買収した縁による。地輪に宝篋印塔の基礎を用いている。花崗岩の五輪塔、高さ1m。 江戸時代の絵師・伊藤若冲(1716-1800)の墓には「斗米庵(とべいあん)若冲居士墓」とある。 ◈禁門の変長州藩殉難者墓所がある。碑文には「1864年の蛤御門の変(禁門の変)で薩摩藩士は長州藩士と戦い、長州の首20あまりをこの地に葬り塔を建てた。歳月を経て世の人も知る者も減る。明治39年(1906)、山口県人桂半助が偶然に塔を見つけ、毛利公爵に報告した。調べると葬られたのは29とも21ともいう。姓名も詳細も知ることができなかった。おそらく湯川庄蔵、有川常槌といった戦死者も含まれているだろう。公爵は塔を整備することを命じ、当寺に供養料を寄付、永く冥福を祈ることになった。相国寺住職東嶽、明治四十年(1907)」とある。 ◆天界橋・放生池 勅使門の北に、少しクランク型に屈折して放生池(功徳池、蓮池)があり、石橋の「天界橋(てんかい-きょう)」が架けられている。 天界橋と放生池では、室町時代後期、1551年の天文の乱(天文石橋の乱、石橋の戦)の際に、橋を挟んで管領・細川晴元、三好長慶が激突したという。 天界とは、かつて池が門前にあり、橋が御所との境をなしていたためという。功徳池の功徳も、御所に接しているからという。 石橋は合戦当時の石材を用いている。池にいまは蓮が植えられている。 ◆遺跡 ◈「三門礎石」は、勅使門の北に礎石が遺されている。三門は、江戸時代後期、1788年の天明の大火で焼失し、その後再建されていない。 ◈「仏殿跡」は、法堂の南に礎石が遺る。ある。室町時代後期、1551年の石橋の乱で焼失し再建されていない。 ◈ 承天閣美術館付近より、創建時の防御的な土塁(幅5m、高さ2.5m、外の溝幅2m、深さ1m)が見つかった。ほかに石列、井戸、土壙、溝、堀状遺構などがあった。 ◈ 隣接した旧同志社中学校では南北の溝、室町時代後期、1551年焼却の際の瓦だめなどが見つかっている。 ◈ 現代、2004年に承天閣美術館東付近より、7世紀半-後半の20棟の竪穴住居(一辺1.7-5.3m、多くは3-4m)が見つかった。9棟で竈、鉄滓(こうさい)、坩堝(るつぼ)、鞴羽口(ふいご-はぐち)、砥石、鍛造剥片、行基葺瓦などが出土している。ここで鉄製品を製造していた。 8世紀の掘立柱建物1棟(梁間2間、桁行3間以上)、柵列跡2カ所(柱間180cm、柱穴堀形1m四方)が見つかっている。これらは、上出雲寺、下出雲寺の造営に関わった出雲郷の工人住居、工房跡と推定されている。 ◈ 現代、2020年4月に、相国寺北側の旧境内地(上京区相国寺門前町、旧京都成安高跡地)で、16世紀中頃の大規模な寺院建築とみられる礎石建物跡が発見された。1800㎡を発掘調査した民間会社「文化財サービス」が発表した。 建物跡は東西12m、南北16m以上、南北に長かった。少なくとも7本の柱で支えられていた。礎石が3つ残り、柱間は3.9mと広かった。北側に溝跡が沿い、焼け瓦などが埋土から見つかり、16世紀中に寺院は廃絶したとみられる。 寺院は文献には見当たらない。室町時代後期、1551年に、相国寺に陣取った幕府管領家・細川晴元方を家臣・三好長慶の軍が攻め境内の大半が焼失した。この戦渦により焼失した可能性がある。後の江戸時代には、相国寺の塔頭・「却外軒(ごうがいけん)」が建てられた。 周辺では、16世紀前半の堀跡(幅2m、深さ1.2m)、それ以前の溝跡(幅1.2m、深さ最大0.5m)も見つかっている。 ◆法然水・龍淵水 相国寺建立以前、この地には功徳院神宮寺という寺院があり、庭池には浄土宗開祖・法然も閼伽(あか)水に使った井戸があった。法然は、ここから加茂社に参詣した。その井戸は、今も「法然水」として残る。寺は、知恩寺の前身になる。 開山堂前庭には、かつて「今出川」の流れがあり、「龍淵水(りゅうえんすい)」と呼ばれていた。 ◆禁裏御用水・水路 ◈現代、2004年、境内北東の現在の承天閣美術館の地に、境内南にある御所に鴨川上流の水を送っていた「禁裏御用水」跡が発掘された。 水路は、北から南へ走り、石組みはなく、幅約2m、深さ約1mあった。開削時期は安土・桃山時代とみられている。禁裏御用水は、鴨川上流から2km引かれ、近代、1912年に「御所水道」が完成するまで、御所の生活、防火、庭園用の多目的用水として使われていた。 禁裏御用水の流路は、鴨川上流から相国寺境内を通り、今出川、近衛邸の池へ引かれていた。京都御所、京都御苑内では室町時代中期から、「御溝水(みかわみず)」と呼ばれる小川が流れていた。御溝水は、禁裏御用水の御所内での呼称で、京都御所、大宮・仙洞御所、京都御苑の周りを流れる小川のことをいう。 ◈現代、2010-2012年の同志社構内良心館での発掘調査により、相国寺の室町時代の水路、石垣の遺構が見つかっている。15世紀に、境内の水路東岸に設けられた。石垣は1辺1.5m以上の巨石も組まれ、緑色、青色の庭石が用いられた。水路脇の建物の基礎周りに造られており、建物は儀礼仏事を行い、庭園様の水路と組み合わされていた。 西辺には水路堤上に、南北方向の礫石道路が400mにわたりあった。平安京の東洞院大路の延長として設けられた。現在、一部は構内に復元されている。 ◆文学 ◈江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に挿絵入りで記されている。 ◈近代、1907年4月、夏目漱石は当寺を訪れている。『門』の中では、苦悩する主人公・野中宗助が級友に倣い当寺で参禅した。 ◆修行体験 維摩会は、近代の相国寺住職126世・荻野独園禅師が在家を対象として始めた坐禅会であり、以来歴代住持が指導する。毎月第2・第4日曜日坐禅9:00-10:30、法話10:30-11:00、1月は第2日曜日、8月は第2・第4日曜日、休会は12月第4日曜日)。 智勝会(居士の坐禅会、第2・第4日曜日9:00-11:00)。 ◆祭礼 ◈「観音懺法(せんぼう)会」(6月17日)は、相国寺の創建以前より室町殿の観音殿で毎月18日に行われており、相国寺の創建以後は、17日に衆僧により執り行われるようになった。 観音菩薩に自らの罪を懺悔する。声明・梵唄が唱和される。法堂には明兆筆「白衣観音像」、脇侍に伊藤若冲筆の「普賢・文殊菩薩」が掲げられる。若冲は、江戸時代中期、1765年に永代供養として寄進した。 ◈「開山毎歳忌」(10月20日-21日)では、開山・夢窓疎石忌で、法堂須弥壇に曲椂(きょくろく、曲彔、椅子)に法被を掛けた疎石像が安置される。20日に宿忌、21日に半斎が行われる。献粥諷経、諸堂焼香、奠供十八拝、出斑焼香などが続く。妙心寺、大徳寺、南禅寺、建仁寺、東福寺、萬福寺重役が出頭し、西本願寺、百萬遍知恩寺の使僧が焼香する。 ◆映画 ◈時代劇映画「女帝・春日局」(監督・中島貞夫、1990年、東映)の撮影が行われた。方丈は江戸城大奥に設定された。大姥局(草笛光子)はおふく(春日局)(十朱幸代)を乳母に取り立てようとする。民部卿の局(名取裕子)、おつめ(鳥越マリ)らが控えた。 ◈時代劇映画「赤穂城断絶」(監督・深作欣二、1978年、東映京都ほか)では、境内の宗旦稲荷付近が登場する。赤穂浪士を侍らが追い、橋本平左衛門(近藤正臣)に行方を尋ねる。 ◆アニメ ◈アニメーション『ぬらりひょんの孫〜千年魔京〜(第2期)』(原作・椎橋寛、監督・福田道生、制作・スタジオディーン、第2期2011年7月-12月、全24話・総集編2話)の舞台になった。第二の封印「相剋寺(そうこくじ)」として登場した。 ◆年間行事 元旦祝聖(1月1日-3日)、臨済忌・百丈忌・西笑忌・独園忌(1月15日)、羅漢講式(1月18日)、常光忌(2月1日)、仏涅槃会・舎利会(2月15日)、大施餓鬼・講中斎(大方丈で布教師による説教、亡者回向)(3月彼岸)、春の特別拝観(3月24日-6月4日)、仏誕生会(法堂須弥檀中央に花御堂が据えられる。梵唄の中、浴仏偈を唱えながら行導する)(4月8日)、鹿苑忌・崇陽記(足利義満の命日法要)(5月6日/5月21日とも)、観音懺法会(6月17日)、山門施餓鬼(8月1日)、後水尾天皇忌(8月21日)、斗米庵若冲忌(9月15日)、秋の特別拝観(9月15日-12月8日)、仏光忌(9月24日)、大施餓鬼(大方丈で布教師による説教、亡者回向)(9月彼岸)、普明忌(春屋妙葩の忌日法要)(10月3日-4日)、達磨忌(10月5日)、開山毎歳忌(10月20日-21日)、仏国忌(11月21日)、臘八大接心(12月1日-8日)、仏成道会(12月8日)、冬至祝聖(12月21日)、除夜諷経( 23:30より除夜の鐘が撞かれる。)(12月31日)。 開山忌(毎月1日)、維摩会(獨園により始められた在家対象の座禅会。)(毎月第2・4日曜日)。特別公開は春(3月24日-6月4日)、秋(9月15日-12月8日)で、方丈、法堂、浴室が公開される。 *行事は日時内容変更中止の可能性があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都の五山寺院 その歴史と系譜』、『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『古寺巡礼京都 2 相国寺』、『京都・山城寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『拝観の手引』、『歴史のなかの宗教 日本の寺院』、『京都歴史案内』、『足利義満と京都』、 『別冊太陽 長谷川等伯』、『日本の仏教を築いた名僧たち』、『庭を読み解く』、『相国寺』、『京都古社寺辞典』、『事典 日本の名僧』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『掘り出された京都』、『京の医学』、『京都秘蔵の庭』、『朝鮮通信使と京都』、『上京幕末「大政奉還その前夜」』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『若冲の花』、『若冲への招待』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『京の寺 不思議見聞録』、『意外と知らない京都』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京の怪談と七不思議』、『お稲荷さんの起源と信仰のすべて 稲荷大神』、『京都 神社と寺院の森』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『週刊 京都を歩く 38 御室』、『週刊 日本の美をめぐる 金と墨の 長谷川等伯』、『週刊 古寺を巡る 47 相国寺』、『週刊 仏教新発見 27 相国寺 金閣寺 銀閣寺』、『週刊 古寺名刹巡礼の旅 10 洛北きぬかけの路』、『週刊 日本の美をめぐる 34 竜安寺石庭と禅の文化』、『週刊 古寺名刹巡礼の旅 42 御所界隈 京都』、「京都新聞2020年5月1日付」、ウェブサイト「相国寺」、PDF「相国寺物語」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「神殿大観」、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」 |