|

|

|

| 京都新城跡 (京都市上京区) Site of Kyoto-shinjo Castle |

|

| 京都新城跡 | 京都新城跡 |

|

|

仙洞御所・大宮御所  現在の仙洞御所、 OpenStreetMap Japan |

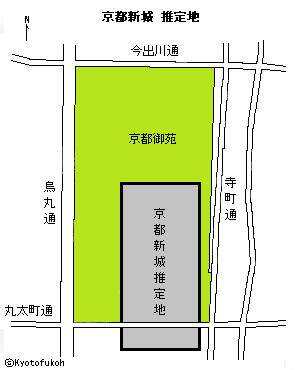

安土・桃山時代、現在の京都御苑内の仙洞御所(宮内庁所管)内に、豊臣秀吉が築造し、わずか数カ月だけ存在した京都新城(きょうと-しんじょう)があった。 新城は破却された聚楽第に替わるものだった。史料は少なく、「幻の城」といわれている。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1597年、正月、豊臣秀吉は、京都新城の築城を命じた。(『言経卿記』)。1月頃、京都新城は当初、下京東部に造営されたという。 4月5日、秀吉は、禁裏東南に接した地に、秀吉の次男・拾丸(秀頼、1593-1615)居城の縄張りを始める。(『義演准后日記』) 5月22日、 秀吉が上洛し、新城の築造を監督する。 9月、主要部分が完成した。(『義演准后日記』)。9月26日、秀吉・拾丸父子が伏見城から上洛し新城に入る。徳川家康らも供奉する。(『言経卿記』) 9月28日、諸大名が参集し、拾丸は禁裏に参内した。元服し、以後、諱を秀頼と称した。(『義演准后日記』) 10月1日、秀吉は新城の普請監督中に、松葉で目を突いて怪我をする。 10月12日、秀頼は新城に半月滞在しただけで退去した。 1598年、8月、秀吉は伏見城で亡くなる。 1599年、秀吉の正室・北政所が大坂城より新城に移る。 1600年、関ヶ原の戦いの直前に、城の門、堀、石垣が破壊されたという。戦い後に、北政所は一時、新城を退出した。その後、高台院屋敷(高台院殿)として半分を利用してる。 江戸時代、1624年、高台院(北政所)が亡くなる。 1627年、城の跡地は仙洞御所として転用され、造営が始まる。 現代、1997年以降、新城跡地で6回の発掘調査が行われた。 2019年、11月、仙洞御所の防火水槽地中化工事に伴い、跡地で京都市埋蔵文化財研究所による発掘調査が始まる。 2020年、5月、京都市埋蔵文化財研究所は、京都新城のものとみられる石垣の一部・金箔瓦破片が仙洞御所から出土したと発表した。 2022年、京都市文化財保護課は、堀の石垣を確認した。 ◆豊臣秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣秀吉(とよとみ-ひでよし、1537-1598)。男性。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎、小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の百姓、織田信秀の足軽・木下弥右衛門、母・百姓の娘・なか(天瑞院)。1551年、家出、後に今川氏の家臣・松下之綱、1554年、織田信長に仕える。1561年、浅野長勝養女・ねねと結婚し、木下藤吉郎秀吉と名乗った。戦功を重ね、1573年、小谷城主、羽柴姓と筑前守、信長の天下統一に伴い西国を転戦した。1582年、備中高松城の毛利軍と戦いの最中に本能寺の変が起こり、和睦し軍を返し、山崎で明智光秀を討つ。1584年、小牧・長久手で織田信雄、徳川家康の連合軍に敗れる。1585年、紀州根来と雑賀、四国・長宗我部元親を服した。関白に昇る。1586年、聚楽第、広寺大仏造営に着手し、太政大臣に昇り豊臣の姓を賜わる。1587年、九州征討、聚楽第が完成する。10月、北野天満宮で北野大茶湯を催した。1588年、第107代・後陽成天皇が聚楽第を行幸する。検地、刀狩を行う。1590年、小田原の北条氏直らの征討した。朝鮮使を聚楽第に引見する。1591年、利休を自刃に追う。1592年、文禄の役を始める。甥の養子・秀次に関白職を譲り、太閤と称した。1593年、側室・淀殿に秀頼が生まれると、1595年、秀次を謀反人として切腹させ、妻妾子女らも処刑した。1597年-1598年、朝鮮を攻めた慶長の役に敗れた。1598年、3月、醍醐寺で「醍醐の花見」を行う。8月、伏見城で没した。没後、豊国廟に豊国大明神として祀られた。62歳。 秀吉は京都で様々の「都市改造」を行う。1585-1591年、洛中検地・洛中地子免除(1591)、1586年よりの方広寺大仏建設、1586-1587年、聚楽第・周辺の武家邸宅街建設、1589年、禁裏・公家町の修造整備、1590年、新町割建設(短冊形町割)、1590年、三条大橋などの橋梁・道路建設、1591年、御土居築造、寺院街(寺町・寺之内)建設などになる。 ◆豊臣秀頼 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名・豊臣秀頼(とよとみ-ひでより、1593-1615)。男性。幼名は拾(ひろい)、お拾、拾丸。大坂城に生まれる。父・豊臣秀吉、母・側室茶々(淀殿)の次男。誕生2カ月で豊臣秀次の娘(槿姫?)と婚約する。1595年、秀次の自刃後、伏見城に移る。1596年、禁裏で元服した。1598年、秀吉没後、家督を継ぎ遺命により大坂城に移る。1600年、関ヶ原の戦いは、東西軍共に秀頼のための戦いとした。戦後、徳川家康は秀頼を直轄地のみの知行とし、一大名に落とされる。1603年、後の2代将軍・徳川秀忠の娘・千姫と結婚した。1611年、二条城で家康と会見する。1614年、方広寺鐘銘事件後、家康と決裂し、大坂冬の陣になる。1615年、夏の陣になる。大坂城落城と共に秀頼と母は自害、子・国松も捕らえられ殺された。妻・千姫は家康の命により城から救出される。秀頼と側室の間の娘・奈阿姫(天秀尼)は、千姫の助命により仏門に入った。23歳。 ◆おね 室町時代後期-江戸時代前期のおね(1542-1624)。女性。寧、禰々、ねね、北政所(きたのまんどころ)、高台院湖月尼、高台院。父・尾張国(愛知県)の杉原定利、母・朝日。織田家足軽頭・浅野長勝の養女に妹とともになる。1561年、14歳で織田信長の家臣・木下藤吉郎(豊臣秀吉)に嫁ぐ。藤吉郎とは幼馴染であり、当時としては珍しい恋愛結婚だった。人望も厚く、福島正則、加藤清正、浅井長政、黒田長政、加藤嘉明などの諸大名にも慕われた。1588年、女性としては最高位の従一位准三后叙任する。子はなく智仁親王を養子にする。1598年、秀吉は北政所の感謝のために醍醐の花見を盛大に催した。その後、秀吉は亡くなる。側室・淀殿とともに、その子・秀頼を補佐した。同年に亡くなった実母・朝日の菩提寺・康徳寺を建立した。1599年、大坂城西の丸を退去し、京都新城(現在の仙洞御所)へ移り、豊国社、方広寺など秀吉ゆかりの社寺の運営・供養などを行う。京都新城の破却後は、三本木(京都御苑内白雲神社東裏)に隠棲する。1600年、関ヶ原の戦いで、兄弟も東西に分かれての戦いになる。1603年、落飾し、高台寺化粧御殿に移った。第107代・後陽成天皇より高台院の号を贈られる。1605年、現在の円徳院境内地に移る。1606年、秀吉菩提のために高台寺を建立した。この時、徳川家康の多大の援助があった。徳川と豊臣の対立に際し、調停も試みたが終生沈黙し、中庸の立場を守った。1615年、大坂城落城の際、高台寺より大坂で立ち昇る煙を見ていたという。現在の塔頭・円徳院の住房(北庭)で亡くなり、翌夕、高台寺霊屋内の土饅頭に葬られた。77歳。 ◆京都新城 京都新城について、正式名もなく、長らく「幻の城」といわれていた。また、「太閤御屋敷」(『言経卿記』)、「御屋敷」、「京都禁裏辰巳角新宅」、「新城」、「秀頼卿御城」とも呼ばれた。新城の築城により、禁裏との結びつきを強め、権力強化・権勢誇示をはかる意図もあった。 安土・桃山時代、1587年に豊臣秀吉により内野に築城された聚楽第は、関白の政務を執るための城であり、平安京大内裏を意識していた。1595年に、秀吉の命により、関白・豊臣秀次が謀反の疑いで自害に追い込まれる。同年に、秀次の居城だった聚楽第は、秀吉により徹底的に破壊された。 秀吉は、聚楽第に代わる秀頼・豊臣政権の拠点として、新たな関白家邸宅(京都新城)の築造を計画した。秀吉が生涯最後に築いた城であり、聚楽第に匹敵する規模・構造だった可能性がある。当初は「三条坊門より四条坊門まて四町、又西は東洞院より東へ四町」に予定されていた。(『言継卿記』)。その後、場所は突然変更される。 1597年10月に内裏の東、現在の仙洞御所付近、「ワカセカ池ト云所」(阿古瀬ヶ原は遺構という)に建てられている。栄華の舞台になった藤原道長(966-1028)の邸宅「土御門第」跡という。「北は土御門通より南へ六町、東は京極より西へ三町」(『言継卿記』)であり、後の大宮御所・仙洞御所の範囲だった。東西400m、南北800m、32万㎡の敷地を占めたという。 1598年に秀吉の死後は、正室・高台院(北政所)の屋敷になり、「高台院屋敷」と呼ばれた。1600年の関ヶ原の戦いの直前に、城の門、堀、石垣が破壊されたと、当時の僧の日記に記されているという。 江戸時代前期、1624年に高台院が亡くなり、徳川幕府により解体された。1627年より跡地に後水尾上皇(第108代)の仙洞御所を造営した。幕府には、豊臣の痕跡を抹消する意図があったみられている。 ◆発掘調査 ◈現代、2005年に完成した京都迎賓館の建設工事に伴い発掘調査が行われた。大規模な南北方向の堀(幅6m、深さ2m、長さ140m)が見つかっている。京都新城との関係は不明ながら、新城の完成時期に掘られていた。江戸時代前期に埋められ、整地後に公家屋敷が建てられている。 ◈2019年11月に、仙洞御所内の防火水槽の地中化工事に伴い、京都市埋蔵文化財研究所による京都新城の発掘調査が始まる。2020年5月に、京都市埋蔵文化財研究所は、仙洞御所内の消火設備の設置に伴い、新城の石垣の一部が仙洞御所内から出土したと発表した。遺構が出土したのは今回が初めてになる。 125㎡が調査され、石垣は地表3m下から発見された。東向きで堀に接し、本丸を囲んでいた堀外側の石垣と見られている。安土・桃山時代の技法により、自然石(50㎝-110㎝)を用いた野面積(のづら-づみ)だった。大小の2種類の石を組み合わせており、3・4段積み(高さ1-1.6mにより)であり、南北8mにわたっていた。石垣は平らな面・線を揃え、丁寧に造られていた。石垣の上半分が意図的に破壊され、当初の高さは2.4mほど(5・6段積み)あったとみられる。石材長辺を石垣奥方向きに積み、耐震性を高めており、江戸時代前期、1605年の慶長大地震以降の特徴が見られた。 石垣の周辺地表下2mの地点からは、豊臣家の家紋「五七桐紋」の入った金箔の軒丸瓦8個、「菊」文様のなどが入った大量の金箔瓦破片なども出土した。金箔瓦は、安土・桃山時代、1576年の織田信長による安土城、1583年の秀吉による大坂城、1587年の秀吉による聚楽第でも用いられている。 石垣と同規模の堀(推定幅3m以上、深さ2.4m)も出土した。堀跡は、本丸西側の側壁遺構とみられている。この西堀は、多量の土・小石で埋め戻され、埋土には石垣を落とした転落石も含まれていた。堀の埋め立てと石垣の破壊は同時期と見られている。1600年の関ヶ原合戦が迫り、内裏直近に造営されていた新城の城郭が、戦に使われるのを防ぐための措置だったとの見方もある。 ◈現代、2022年度の京都市文化財保護課による発掘調査で、堀の石垣が出土した。2020年の調査地の南45mの地点で、東面の石垣とみられる。上下に積まれた石垣巨石2個だった。上段の石(奥行1.3m、幅0.78m以上、高さ0.45m以上)、下段は一部の確認に終わった。矢穴のある割石が積まれ、裏込め石(2m以上)が確認された。堀幅は推定値20mに比べ10.8mと狭くなっており、架橋など入り口部分の可能性、天皇家への配慮により意図的に狭められたともいう。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『秀吉の京をゆく』 、「京都新聞2020年5月12日付」、「産経新聞2020年5月12日付」、「朝日新聞2020年5月13日付」、『京都 秀吉の時代-つちの中から』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|