|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日吉大社 (滋賀県大津市) Hiyoshi-taisha Shrine |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日吉大社 | 日吉大社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

二の鳥居  社号標   大鳥居  大鳥居  大鳥居   神奈備山の八王子山  神奈備山  東に見える琵琶湖越しの近江富士・三上山  日吉馬場(ひよしのばんば、ひえのばんば)  日吉馬場の両端にある石造常夜燈

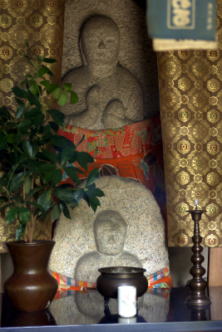

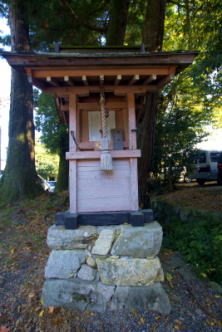

早尾地蔵堂(子育て地蔵、早尾地蔵尊、六角地蔵堂)  早尾地蔵堂  穴太衆積みの石垣  地蔵尊像  求法(ぐほう)寺走井堂  求法(ぐほう)寺走井(はしりい)大三(がんさん)大師堂(走井堂、求法寺)(重文)  大三大師堂  大三大師堂  大三大師堂  境内脇の比叡山延暦寺根本中堂への表参道・東坂(本坂、東塔坂)  延暦寺東塔・根本中堂への石標  摂社・早尾神社  摂社・早尾神社、祭神は素戔鳴尊(すさのおのみこと)

宝篋印塔、仏教施設の遺構  大宮川に架かる大宮橋(重文)  大宮橋の石の欄干  清流、大宮川の流れ  穴太衆積の石垣、水路(溝)  走井橋(重文)  走井橋、大きく湾曲した巨木の松の枝  走井祓殿社  双葉葵紋、東本宮系にはカモの神も祀られている。  走井の泉  二宮橋(重文)

山王鳥居(惣合鳥居、合掌鳥居)  山王鳥居  江戸時代、寛政年間(1789-1800)の常夜灯  神馬舎  神猿舎  神猿舎のニホンザル  猿塚  子安子立社  惣社  神宮寺跡?

祇園岩  大威徳石(だいいとく)  古墳?   石造宝塔  手水舎  橋殿橋  大宮川   西本宮楼門(重文)   楼門、棟持猿  柿  柿の実   西本宮拝殿(重文)  ご神木の桂の木  西本宮本殿(国宝)  西本宮本殿前面に一間の向拝が付く。  西本宮本殿七社の本殿上の獅子・狛犬  西本宮本殿背後、後ろ側に庇は付かない  西本宮縁高欄  西本宮、一番下の向拝下の床を浜床(鐘打)という。   西本宮、下殿(げでん)  下殿、献饌のための台、「案(あん)」  社殿、浜床の周りを溝が囲んでいる。  溝には、水が引かれている。  竹台、本殿の両端に二つある。  大宮竈殿社、祭神は奥津彦神(おきつひこのかみ)、奥津姫神(おきつひめのかみ)

拝殿(重文)  本殿(重文)  下殿の床下に大きな露岩がある。  橘  宇佐竈殿社  気比社  包丁塚

宵宮道、石段、石垣が白山宮に続いている。  白山宮拝殿(重文)  摂社・白山宮本殿(白山比咩神社、客人権現)(重文  霊丈石、白山姫神の勧請にまつわる雪丈岩  滝口  剱宮社  小白山社  八坂社  北野社  校倉  救済地蔵  忍耐地蔵  境内の杉木立の中を谷川から引かれた清らかな水が流れている。  恵比須社

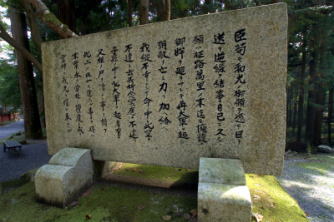

日吉山王金銅装神輿(重文)   新田義貞願文碑

楼門(重文)  楼門  三猿の絵馬  神猿の置物  樹下神社本殿・拝殿  樹下神社拝殿(重文)  樹下神社拝殿、神輿が置かれている。  樹下神社(樹下宮、十禅師神社)本殿(重文)  樹下神社、下殿  樹下神社、下殿の霊泉「亀井」  大物忌神社、祭神は天知迦流水姫(あまのちかるみずひめのかみ)  東本宮拝殿(重文)  東本宮本殿(国宝)  東本宮本殿、前に付いた向拝。  東本宮本殿の組高欄  東本宮本殿、回廊背後の中央三間部分の廻縁と高欄は一段高く造られている。  内御子社  神饌所  神饌所  日吉雄梛  日吉雌梛  多羅の木  穴太衆積、境内周囲にも積まれている。  末社・竈殿社(二宮甕殿社)、祭神は奥津彦神(おきつひこのかみ)、奥津姫神(おきつひめのかみ)  末社・樹下若宮社  亀井霊水  稲荷社  摂社・新物忌神社、祭神は天知迦流水姫(あまちかるみずひめ)  末社・下七社、巌滝社、祭神は市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)、湍津島姫命(たぎつしまひめのみこと)、夢妙幢(妙幢童菩薩)  須賀社  猿の霊石  摂社・中七社の八柱社、祭神は五男神三女神  氏神神社(山本神社)  末社・氏永社  日吉大社古墳群  東本宮の裏にも森の中の古墳時代後期の横穴式石室 |

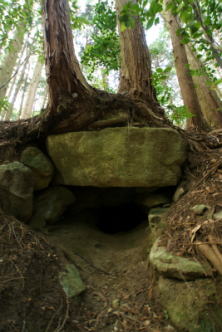

比叡山延暦寺の東、大津市坂本の日吉大社(ひよし-たいしゃ)は、平安京の表鬼門(東北)に位置し、方除・厄除の大社とされてきた。また、比叡山延暦寺天台教学の護法神でもあった。日吉社、日吉山王とも呼ばれる。正式には山王総本宮日吉大社という。近江国一の宮。 神体山の八王子山の麓、大谷川と小谷川の間に13万坪(42万9752㎡)の境内を有し、国指定史跡になる。西本宮と東本宮を中心として、本宮摂末社40社が建ち並んでいる。 全国に3800社ある日吉、日枝、山王神社の総本宮になる。旧社格は官幣大社、現別表神社。名神大社、平安時代、1081年に確定した二十二社の制の下八社の一つとされ、平安時代-中世には日本最大の神社だったという。 山王七社として主祭神の西本宮に大己貴神(おおなむちのかみ、大国主神)、主祭神の東本宮に大山咋神(おおやまくいのかみ)、宇佐宮に田心姫神(たごりひめのかみ)、牛尾宮に大山咋神荒魂(おおやまくいのかみのあらみたま)、白山宮に菊理姫神(くくりひめのかみ)、樹下宮に鴨玉依姫神(かもたまよりひめのかみ)、三宮宮に鴨玉依姫神荒魂(かもたまよりひめのかみのあらみたま)を祀る。 方除け、厄除け、縁結び、家内安全、夫婦和合、商売繁盛などの信仰を集めている。神猿守 、神猿みくじ、厄除守、三猿鈴守 、神猿一刀彫 、神猿土鈴、蒔絵守 、梛守 、香守、恵美寿守などが授与される。 神仏霊場会第149番、滋賀第17番。「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 創建の詳細は不明。 弥生時代、BC23年、東本宮は崇神天皇の勅命により地主神の大山咋神(山末之大主)を牛尾山(小比叡峰、八王子山)山上に祀ったのに始まるという。 古墳時代(3世紀後半-7世紀半)、磐座を祀る神奈備の八王子山(牛尾山)は地主神の比叡山の神(大山咋神)が祀られていた。 350年、八王子山より大山咋神を里宮に勧請し、彦神(男神)の和魂(にぎみたま)を祀ったという。 飛鳥時代、667年、近江京遷都後、翌668年、第38代・天智天皇は大津京鎮護のため、大和三輪山の大神(おおみわ)神社から大己貴神(大物主大神)を比叡の山口に勧請した。大宮(西本宮)に勧請した。(『日吉社禰宜口伝抄』)。京都上賀茂神官・宇志丸(うしまる)が禰宜に就いた。大己貴神は大比叡(おおびえ)神とされ、地主神・大山咋神は小比叡(おびえ)神と呼ばれ、東本宮(二宮)に祀られた。 奈良時代の『古事記』(712)には、大山咋神(山末之大主神[やますえののおおぬしのかみ] )が、日枝(ひえ)山(比叡山)に坐していると記されている。 平安時代、785年、最澄は比叡山に草庵を結び、788年、一乗止観院を建立すると、日吉社を比叡山寺の護法神、守護神とし、日吉大神を「山王権現」と称した。 791年、第50代・桓武天皇の勅願により神輿の「大比叡」「小比叡」が新造され、唐崎へ渡御した。(『耀天記』)。山王祭の始まりともいう。 794年、平安京遷都により、当社が京都の表鬼門に当たることから、鬼門除け・災難除けの社として崇敬された。 850年、西本宮(大宮)は従二位、東本宮(二宮)は、従五位下の神階を叙された。(『三代実録』) 859年、大比叡神(西本宮)が正二位、小比叡神(東本宮)が従五位上に叙された。(『三代実録』) 865年、聖真子、八王子、客人宮に神輿が造られる。(『耀天記』) 880年、西本宮の大比叡神・大己貴神が正一位に昇り、東本宮の小比叡神・大山咋神は、従四位になる。(『三代実録』) 887年、天台僧・相応は、大宮権現に卒塔婆を建立し、法華経一部を納めたという。二宮権現神殿を改修したという。 仁和年間(885-889)、宇佐八幡宮より田心姫神が勧請され、宇佐宮が建立された。 891年、天台僧・相応は、大宮権現神殿を完成させたという。 927年、日吉神社とあり、西本宮(大宮)を意味するとみられている。(神名帳『延喜式』) 942年、天台宗の神宮寺、根本多宝塔が建立された。 978年、延暦寺の18代天台座主・良源は、日吉社山王三聖祭を盛大に行う。延暦寺の勢力拡大に伴い当社は膝下領域になる。 982年、7月条、第64代・円融天皇が幣帛使を遣わした。(『日本紀略』) 11世紀(1001-1100)、熊野信仰とともに日吉信仰も起こる。 1039年、8月、朝廷より格別の崇敬を受けた二十二社中の下八社の一つとされた。(後の二十二社の制)。室町時代中期まで続く。 1053年、八王子山に牛尾宮が建立された。 1067年、焼失している。 1071年、10月、第71代・後三条天皇が最初の行幸を行う。(『扶桑略記』)。賞として僧官が初めて配置され、行幸を観賞した。天台座主を検校、綱任を別当、権別当の社僧が定められる。(『耀天記』)。以後、歴代天皇、上皇、女院、貴族の参詣が続く。大臣・将軍、庶民の参籠も多かった。 1072年、日吉山王祭に初めて官幣が奉じられた。 1074年、踏歌の節会に端を発し、日吉祭が新宮に移された。その後の祭りも園城寺により妨害され、延暦寺と園城寺の間で抗争になる。 1077年、第72代・白河天皇が行幸した。(『扶桑略記』) 1081年、八王子山に園城寺の悪僧が籠り、朝廷は前陸奥守源頼俊に追補させた。同年、確定した二十二社の制の下八社の一つとされる。 1086年、9月、関白・藤原師実が初の参詣し、参籠した。(『扶桑略記』) 1091年、2月、白河法皇が参籠した。(『扶桑略記』)。その後もたびたび行幸し、公卿も参詣参籠した。 1092年、境内での神人殺人事件に端を発し、日吉神人が2度京都に下った。 1094年、日吉社の神輿が中堂に振り上げる。 1095 延暦寺僧徒が、日吉社の神輿を担いで入京している。 1105年、山王社の神輿が洛中に入った。これが初例ともいう。 1109年、山宮の牛尾宮、三宮宮の里宮である十禅師宮(樹下神社)が建立された。十禅師宮に神輿が造られる。(『耀天記』) 1113年、清水寺別当人選に端を発し、清水寺本寺・興福寺大衆と延暦寺衆徒が宇治で合戦になる。 1115年、七社の最後の神輿が造立された。(『天台座主記』) 1123年、延暦寺僧徒が蜂起し、日吉社の神輿7基を担いで入京した。 この御輿振りを平忠盛、源為義が防ぎ、鴨川河原に神輿が放置された。(『白錬抄』) 1160年、後白河法皇(第77代)が行幸している。以後、たびたび行幸、参籠している。 中世(鎌倉時代-室町時代)、日吉馬場の周囲に寺家、社家、日吉社彼岸所(参籠施設)、生源寺、政所、里房など建ち並ぶ。山門(延暦寺)領荘園を管理する中心地であり、比叡山上への補給地になる。 鎌倉時代、1224年、天台僧の山王礼拝講が始まる。神仏習合が強まり、神前で社僧による法華経も誦した。本地垂迹説、仏・菩薩を本地とし、神は衆生救済のための仏の生まれ変わりとする山王思想が広がる。 第82代・後鳥羽上皇(1180-1239)は、日吉社に度々参詣した。僧兵の武力を頼みにしたという。 1203年、八王子山に城が築かれ、堂衆が籠城する。朝廷方の軍との間に合戦があった。 1221年以降、後鳥羽上皇が鎌倉幕府討幕の兵を挙げた承久の乱が起きた。 1259年、焼失している。 1319年、社領は20国90所あった。(『日吉社領注進記』) 室町時代、隆盛を極め東西両本宮を中心とし、境内108社、境外108社の摂末社、多宝塔、鐘楼、彼岸所などの仏教施設も建ち並んだ。 1394年、9月、3代将軍・足利義満が夫人、義持らを伴い3日間参籠している。(『日吉社室町殿御社参記』)。延暦寺の大衆・坐禅院直全、円明坊兼慶、杉生坊暹春(すぎうぼう-せんしゅん)が準備にあたる。 1401年、2月、足利義満が参籠した。5月、義満は北山第より参籠する。この時、日明貿易再開のための国書「日本准三后道義書上」を作成したとみられている。 1421年、足利義持が参籠した。 1431年より、境内の祭神を社参する秘密社参が行われるようになる。 応仁・文明の乱(1467-1477)後、坂本は京都を逃れた公家が滞在した。長引く戦乱により以後廃れる。 1493年、債権や債務の放棄を命じる徳政令(1491)を求め、志賀徳政一揆が起こり焼失している。 1494年、一揆により焼失した。 1538年、足利11代将軍・義晴が社参している 1564年、足利13代将軍・義輝が社参している。 1570年、奈良・多聞院英俊が参詣した。(『多聞院日記』) 1571年、9月、元亀の兵乱で、織田信長は、浅井、朝倉と通じた延暦寺、日吉社、坂本の民家も含め焼討ちし、虐殺を行った。日吉社の堂舎、偶像、神輿も悉く焼き捨てられた。(『耶蘇会士日本通信』『日吉兵乱火炎之記』) 安土・桃山時代、1582年、祝部行丸(はふりべ-ゆきまる)による再建願が勅許された。 1583年-1601年、豊臣秀吉の援助で復興が始まる。 1586年、西本宮が再建される。 1587年、日吉祭も復活した。 1595年、東本宮、十禅師が再建された。 1598年、聖真子が再建された。 1599年、客人宮、三宮が再建された。 1601年、八王子が再建され、山王七社の社殿が復興になる。 江戸時代、1681年、社家によるご神体改めの習合撤廃事件が起こる。 1684年、延暦寺とのご神体改めをめぐる争論に敗れたため、樹下家、生源寺家の7人が遠島流罪、追放などの厳しい処分を受けた。 1685年、延暦寺は日吉社に対して神仏習合の山王一実神道に基づくことを厳守させる「掟」を下し、日吉社は祭祀以外の権限をすべて奪われた。 近代、1868年、3月、神仏分離令後の廃仏毀釈では、全国に先駆けて仏教施設の破却が行われている。(『日吉神社神仏分離史料』)。さらに延暦寺から独立する。それまでの神名の日吉山王大権現は、日吉大社に改称された。別当、社僧は還俗になった。 1926年、祭神は復している。 1937年、天台座主による参拝が行われた。 1941年、天台座主、一山僧による五色の奉幣と神前読経が復活した。 現代、1947年、神仏習合の法儀である山王礼拝講が復活している。 ◆天智天皇 飛鳥時代の第38代・天智天皇(てんじ-てんのう、626-672) 。別名は葛城(かずらきの)皇子、中大兄(なかのおおえの)皇子、天命開別天皇(あめみことひらかすわけのすめらみこと)、江天皇。中大兄(なかのおおえ)。第34代・舒明天皇の皇子。母は宝皇女(のち第35代・皇極・第37代・斉明天皇)。孝徳・斉明天皇の皇太子。645年、中臣鎌足らと蘇我蝦夷・入鹿父子を滅ぼし新政府樹立した。646年、大化改新の詔を発布、以後孝徳天皇の皇太子として内政改革を遂行した。655年、母后斉明女帝の重祚(ちょうそ)後も皇太子として政権を掌握した。斉明天皇の没後即位せず7年間政務をとる。(称制)。663年、白村江(はくそんこう)の戦で唐・新羅軍に敗れた。667年、近江の大津に遷都し、668年に即位し、671年まで在位した。初の令(りょう)近江令、戸籍の庚午年籍(こうごねんじゃく)をつくった。漏刻を作り候時(とき)を知らせた。万葉集に歌を収める。46歳。 墓所は山科陵(東山区)になる。 ◆白河天皇 平安時代の第72代・白河天皇(しらかわ-てんのう、1053-1129)。諱は貞仁(さだひと)、別名は六条院、法名は融観。第71代・後三条天皇の第1皇子、母は中納言・藤原公成の娘・茂子。1072年、20歳で即位した。1075年、法勝寺の創建に着手する。父の遺言に背き、1086年、8歳の子・善仁(たるひと)親王(第73代・堀河天皇)に譲位後、自らは白河院として院政を行った。1087年、別業の鳥羽殿(南殿)を建立する。1107年、5歳の孫・第74代・鳥羽天皇を即位させ、1123年、曾孫・第75代・崇徳天皇を即位させ、3代にわたり43年間の強権的な執政を行う。院領荘園の主であり、天皇家・院宮家の頂点にあり「治天の君(ちてんのきみ)」といわれた。院御所は主に六条院とした。200カ所以上の倉を有し、1077年、六勝寺の初めである法勝寺、1095年頃、白河に白河殿を建立した。熊野参詣は9度行う。延暦寺衆徒の嗷訴(強訴)に苦慮し、源平の武士を登用しその台頭を促す。西三条殿内裏で亡くなる。日記『白河院御記』。77歳。 衣笠山山麓で荼毘に付され、香隆寺に埋葬される。その後、1131年、成菩提院(成菩提院陵)に改葬された。 熊野大社とともに日吉社の崇敬篤く、1160年に京都に新日吉神宮を創建し、日吉大神の分霊を祀った。日吉大社と新日吉神宮併せて、50回あまりの行幸を行った。後白河法皇撰の「梁塵秘抄」には、「東の山王恐ろしや、二宮客人の行事の高の王子、十禅師山長石動の三宮、峯には八王子ぞ恐ろしき。神のめでたく験ずるは…日吉山王賀茂上下…」(神分三十六首)とその神威への畏怖のを歌っている。 ◆相応 平安時代前期の天台宗の僧、天台修験の開祖・相応(そうおう、831-918)。俗姓は櫟井(いちい)、通称は建立大師、南山大師。近江国(滋賀県)に生まれた。845年、15歳で比叡山に登り鎮操に師事、17歳で得度受戒し相応と称した。858年、第55代・文徳天皇の女御・多賀幾子(藤原良相の娘)の病を加持した。861年、第56代・清和天皇の招きにより内裏に参内している。葛川、吉野金峰山で修行の後、865年、無動寺谷明王堂を建立しした。 文徳天皇皇后明子(染殿皇后、藤原良房の娘)を加持したという。山王権現を崇敬し、887年、891年と日吉社の造営を行っている。889年、第59代・宇多天皇の加持の功により内供奉となる。88歳。 ◆新田義貞 鎌倉時代末期-南北朝時代の武将・新田義貞(にった-よしさだ、1301-1338)。通称は小太郎。上野(こうずけ)(群馬県)の生まれ。朝氏(ともうじ)の子。1317年頃、家督を継ぎ、上野国新田荘の一族惣領になる。1331年、元弘の乱で幕府側に属し楠木正成を千早城に攻めた。1333年、上野に帰国、護良(もりよし)親王の令旨を得て北条氏に背き討幕の兵を挙げた。鎌倉幕府を滅ぼし、上洛した。後醍醐天皇の建武新政で、越後守、越後守護、上野介を兼任する。1334年、従四位上、播磨守を兼任した。1335年、中先代(なかせんだい) の乱を機に足利尊氏が建武政府に背き、尊氏追討のため東下した。箱根竹ノ下の戦いに敗れた。京都合戦で勝利し、尊氏を九州に追う。1336年、尊氏に摂津兵庫で敗れ北陸に逃れた。越前・金崎城を中心に北陸経営に努めた。1338年、斯波高経軍の藤島城攻めにより戦死した。38歳。 ◆犬王道阿 室町時代の猿楽・犬王道阿(いぬおう、?-1413)。猿楽日吉座の大夫。大和の田楽本座・一忠に学ぶ。観阿弥の目にかない、風流歌舞の近江猿楽で人気を博した。足利義満の庇護を受け、その法名「道義」から一字をもらい「道阿」に改めた。1408年、北朝第6代・歴代第100代・後小松天皇の北山第行幸の天覧能を勤めた。観阿弥の没後、命日には供養を行う。世阿弥も犬王を高く評価し、世阿弥にも影響を与えたという。 ◆祝部行丸 室町時代-安土・桃山時代の日吉社社家・祝部行丸(ほふりべ-ゆきまる、1512-1592)。詳細は不明。社家・生源寺行貫の子。日吉社社家始祖・琴御館(ことのみたち、宇志丸)の37代に当たるという。本地垂迹、北斗信仰、天台教学の神仏習合の影響を受け、山王七社と北斗七社の対応、また、日吉社を皇城鎮護社とも考えていた。1571年、元亀の乱、信長の比叡山焼き討ちの際には、長男行広とともに伊香立(大津市)に逃れたという。その後、出雲、美濃、尾張、越前、加賀、山城などを巡り、1575年、坂本に戻った。当初は、伊香立村八所神社に山王七社を勧請した。日吉社の再興に尽力し、1582年、信長没後、1586年、大宮正遷宮を果たし中興の祖になった。80歳。 墓は、聖衆来迎寺(下坂本)にある。 ◆織田信長 室町時代-安土・桃山時代の武将・織田信長(おだ-のぶなが、1534-1582)。幼名は吉法師、三郎、官名は上総介。尾張(愛知県)生まれ。父は守護代家老・織田信秀、母は土田御前。1551年、父没後、家督を継ぐ。1559年、尾張国を統一、1560年、桶狭間の戦で今川を討つ。1567年、美濃国平定、1568年、上洛し足利義昭の将軍職就任を助け、二条御所の造営を行う。1569年、イエズス会・フロイスの京都往還を許す。軍資金提供を要求 し拒否した自治都市・堺を攻める。1570年、姉川の戦で浅井・朝倉を破る。1571年、浅井らに与した延暦寺を焼討ちした。1573年、将軍義昭を追放し室町幕府を滅ぼす。示威のため上京を焼く。1575年、長篠の戦で徳川家康と連合し武田を破る。1576年、拠点になる安土城を築く。1580年、石山本願寺(大坂本願寺)と和睦、中国の毛利氏攻略に動く。1582年、家臣・明智光秀に討たれ本能寺で自害した。(本能寺の変)。49歳。 戦で鉄砲を初めて実戦使用した。検地、関所廃止、楽市・楽座の制を整える。キリスト教を保護した。墓は本能寺、阿弥陀寺にある。建勲神社は信長を祀る。 ◆樹下茂国 江戸時代後期-近代の神職・樹下茂国(じゅげ-しげくに、1822-1884)。号は耕雲。家は代々日吉大社の下級神職・祝(はふり)だった。尊攘派として岩倉具視の命を受けて活動した。1868年、神祇(じんぎ)事務掛になる。神仏分離に際し、日吉大社の仏像、仏具などの破却を先導し、職をとかれる。晩年、修史館に勤めた。「皇親系図」の編修に関わる。63歳。 ◆建築 ◈西本宮、東本宮、宇佐宮の3本殿は「日吉三聖」と呼ばれる。独特の建築様式の「日吉造」、「聖帝造(しょうたいづくり)」であり、当社にのみある。これらは、平安時代以来の王朝邸宅の建築様式という。また、平安時代、887年に相応が東本宮を造立し、890年に西本宮を同形に改造した時に始まるともいう。 日吉造は入母屋造の一種で、周囲は板壁に囲われている。正面中央にのみ扉を設け、内陣の前面と両側面の3方に1間の庇(外陣)を取り付け、背面は切り落とした様に見える。このため、3間2間の身舎(みや、家屋の中心)の前面、両側に庇が突き出て、一連の屋根で覆われている。これらは、2面に庇がある厳島神社、4面に庇がある北野天満宮、八坂神社などの様式の途上段階になるとみられている。 さらに、正面に1間の向拝が付く。浜床(はまゆか)を付け縁高欄を廻している。背面は「すがる破風」といい、両端に庇の屋根が付く。屋根には千木、堅鰹木がない。母屋柱根元には小縁を廻らし、礎石が見えない。 床下は、下殿(げでん)といわれ格子や戸が付く。下殿は山王七社にのみ見られる。内陣下の床下に設けられており、内部は板間になり、四方は板張りにより閉ざされている。神仏習合期の近代以前にはここに本地仏を安置していた。 ◈「求法(ぐほう)寺走井(はしりい)大三(がんさん)大師堂」(重文)は、走井堂、求法寺とも呼ばれた。安土・桃山時代、1571年に織田信長により焼失した。江戸時代、1714年に再建された。 もとは、天台宗第4世・座主の安恵の里坊だったという。比叡山中興の祖・18世座主の慈恵大師(912-985、元三大師)が休憩し入山修行を決意したとして、求法堂とも名づけられた。また、橋殿、走井の地名に因み、走井堂ともいう。 正堂(内陣)前面に礼堂(外陣)がつながり凸型になっている。間口3間、奥行3間、入母屋造。礼堂は間口5間、奥行3間、中央部の3間、1間を内陣に取り込み、礼堂は柱を省略し、虹梁、太瓶束にしている。西教寺本堂(1739)にもみられる棟梁・中島次郎左衛門の手による。屋根は入母屋造。正面に軒唐破風、杮(こけら)葺。 ◈「西本宮楼門」(重文)は、安土・桃山時代、1586年頃の建立という。2階建階上に縁、屋根一つの3間1戸、入母屋造、檜皮葺、丹塗り、極彩色の蟇股に、3匹の神猿、松が彫られている。 ◈「西本宮拝殿」(重文)は、安土・桃山時代、1586年に建立された。柱間は四方とも開放し、屋根妻飾は木連(きつれ)格子(狐格子)、回り縁は高欄付、折上小組格天井、方三間、一重、入母屋造、檜皮葺、妻入。 ◈「西本宮本殿」(国宝)の祭神は大己貴神になる。安土・桃山時代、1571年の織田信長の比叡山焼討ちにより焼失後、1586年に再建された。1597年に改造された。 背面中央の庇部分の軒を切り上げ、この部分が垂直に断ち切られたような形で、さらに縋(すがる)破風(本屋根から突き出た部分に付く片流れの破風)になっている。柱は総円柱で礎石に立ち小縁をめぐらす。腰長押、内法長押、柱頭に舟肘木。正面に蔀戸、左右に板扉、後端に横連子の窓、天井は折上小組格天井、外陣は化粧屋根裏。 3間2間の身舎(もや)の前面、両側面に1間の庇、1間の向拝と浜床、縁高欄を廻らせている。後ろ側に庇は付かない。勧請殿、5間3間、日吉造、檜皮葺。 一番下の向拝下の床を浜床(鐘打)という。より地面に近いこの浜床でも祝詞奏上、奉幣などの神事が行われる。湖西地方の古社にみられるという。7段の階段(木階)上は大床と呼ばれている。 下殿(げでん)、中央付近に入口の帳(布)がある。周囲は板張りで囲まれている。内部床は板張りで、かつては畳も敷かれていたという。山王七社の床下にのみ造られている。近代以前はここで仏式の法儀が行われ、須弥壇にはそれぞれの本地仏が祀られていた。西本宮本殿には釈迦如来が祀られていた。江戸時代、山王祭では下殿に宮仕が集まり、二十一社に神酒を供えていたという。 軒端には近代以前、七社にのみ正面軒上に3面の懸仏(かけぼとけ、仏像、名号・神像、梵字などを円盤状にあらわし、神社・仏寺の内陣に懸けたもの、御正体)、また鰐口(わにぐち、堂前に太い綱とともにつるしてある円形の大きな鈴)が掲げられていたという。西本宮には、三尺三寸(1m)ほどの釈迦、不動、毘沙門天三面が掲げられていた。 なお、七社の本殿上には木製の獅子・狛犬が対で祀られている。本殿の右は「獅子」、左は「狛犬」と呼ぶという。本来は本殿内陣に祀られ、その後、本殿の上に置かれた。さらに、境内全体の守護のために本殿の前、境内入口などに置かれたという。このため、木製から石造に変えられた。当社本殿上の木製の獅子・狛犬とは、2番目の過渡形態になる。 ◈「宇佐宮拝殿」(重文)は、安土・桃山時代、1598年に建立された。柱間は吹放し(開け放し)、回り縁に高欄、小組格天井、妻飾は木連(きつれ)格子(狐格子)、桁行3間、梁行3間の方3間、一重、入母屋造、妻入、檜皮葺。 ◈「宇佐宮本殿」(重文)は、祭神は田心姫神(たごころひめのかみ)であり、大己貴神の妃神になる。安土・桃山時代、1598年に建立された。最澄入唐の際に、宇佐八幡宮に航海安全祈願したことにより、円珍により平安時代、貞観期(859-877)に勧請されたともいう。 3間2間の身舎(もや)の前面、両側面に1間の庇、正面階段前に吹寄格子(ふきよせこうし)の障壁がある。5間3間、日吉造、檜皮葺。 下殿の床下に大きな露岩がある。ただ、磐座ではないという。 ◈「白山宮拝殿(重文)」は、安土・桃山時代、1598年に建立された。方3間(桁行3間・梁間3間)、入母屋造、妻入、檜皮葺。 ◈摂社「白山宮本殿」(重文)は、白山姫神社、白山比咩神社、客人権現とも呼ばれた。祭神は白山姫神を祀る。安土・桃山時代、1598年に建立された。 11世紀(1001-1100)後半、慶命により加賀の白山比咩神(しらやまひめのかみ)を勧請したという。平安時代、858年、相応により勧請されたとも、1039年までに、宮龍法師広秀により創始されたともいう。祭祀の祭にも開扉されず「開かずの御殿」ともいわれている。 勧請殿、3間2間、三間社流造、檜皮葺、向拝1間、浜床付、前室正面に蔀戸。 ◈「東本宮楼門」(重文)は、安土・桃山時代、天正・文禄年間(1573-1593)に建立された。縁付、斗栱(ときょう)は上下層とも三手先(みてさき)。三間一戸形式楼門、入母屋造、檜皮葺。 ◈「東本宮拝殿」(重文)は安土・桃山時代、1596年頃に建立された。方三間の入母屋造、檜皮葺、妻入。 ◈「東本宮本殿」(国宝)は、安土・桃山時代、1595年に建立された。祭神は大山咋神(和魂)になる。八王子山の大山咋神荒魂を祀る牛尾宮の里宮になる。なお、東本宮の位置は小谷川の氾濫により中世以降に移動している可能性があるという。以前は現在地より北西方向にあったとみられている。 回廊背後の中央3間部分の廻縁と高欄は一段高く造られている。縁からは北を望む形になり、遥祭殿の機能をもたらされていたとみられている。下殿の須弥壇には仏(薬師如来)が祀られていたという。近代、神仏分離令(1868)後の廃仏棄釈により破却された。 遥拝殿、5間4間、日吉造左右に1間の廂、檜皮葺。 ◈「樹下神社拝殿」(重文)は、安土・桃山時代、1595年に建立された。 柱間が四方とも格子、格子戸になっている。屋根の妻飾は木連格子(きつれこうし)、天井は小組格天井、回り縁は高欄付き。3間3間、一重、入母屋造、檜皮葺、妻入。 樹下神社拝殿と本殿を結ぶ線と、東本宮拝殿と本殿を結ぶ線が交わる。 平安時代、1184年、後白河法皇は行幸し、この拝殿で「十講」を行ったという。 ◈「樹下神社本殿」(重文)は、樹下宮、十禅師神社とも呼ばれる。祭神は鴨玉依姫和魂(かもたまよりのひめにぎみたま)を祀る。 安土・桃山時代、1595年に建立された。後方3間2間が身舎、その前方1間通しの廂が前室になる。床下が日吉造と共通している。向拝階段前に吹寄格子の障壁を立てる。格子、破風、懸魚(げぎょ)などに豪華な飾り金具を施している。 遥拝殿、大型の三間流造、檜皮葺。 殿下奥(西側)の土間には霊泉「亀井」が湧く。 八王子山の山宮の三宮宮には、鴨玉依姫荒魂が祀られており、この地はその真東に位置した里宮になっている。十禅師とは、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を権現とし、国常立尊(くにのとこたちのみこと)から数えて第10の神、地蔵菩薩の垂迹になる。 ◈「牛尾宮(牛尾神社)拝殿」(重文)は八王子山の山頂下に建てられている。祭神はもとは地主神、大山咋神荒魂(おおやまくいのかみあらみたま)を祀る。当初は平安時代、1053年に建立された。現在の建物は、安土・桃山時代、1595年に建立された。江戸時代、1691年ともいう。 拝殿が後部の本殿正面縁を取り込む様式で、崖上に建つ。拝殿妻を正面とし、入口は左側に設けられ、軒唐破風が付く。 拝殿は、3間5間、一重、 入母屋造、檜皮葺、懸造(舞台造)。 ◈「牛尾宮本殿」の祭神は鴨玉依姫荒魂(かもたまよりのひめあらみたま)を祀る。安土・桃山時代、1595年に建立された。本殿と拝殿は崖地に建てられ、建物は一体化している。本殿は拝殿の入母屋造の妻を正面にしている。唐破風屋根が付けられている。低いが下殿もある。 本殿は、三間社流造、檜皮葺。 牛尾宮の祭神・大山咋神と三宮宮の祭神・鴨玉依姫は夫婦になる。摂社・牛御子社に山末之大主神荒魂を祀る。 山王祭では、夜に行われる「午ノ神事」(4月12日)で、牛尾宮の神輿、三宮宮の神輿が拝殿から出御し、坂を下り東本宮拝殿へ向かう。 ◈「三宮宮拝殿」(重文)は、安土・桃山時代、1599年に建立された。拝殿はその後部にある本殿正面の庇を取り込む様式で崖上に建つ。拝殿の妻を正面とし、入口は右側にあり、軒唐破風が付く。4間5間、一重、入母屋造、檜皮葺、懸造(舞台造)。 ◈「三宮宮本殿」(重文)、「唐門」は、安土・桃山時代、1599年に建立された。三宮宮(三宮神社)の祭神は鴨玉依姫荒魂(かもたまよりのひめあらみたま)になる。低いが下殿がある。三間社流造、檜皮葺。 ◆摂社・末社 最下段の表以外(一部重複)の小社は次のようなものがある。 ◈「走井祓殿社」は、大杉の間に挟まれるようにしてある。祭神は瀬織津比咩(せおりつひめのかみ)、速開都比咩(はやあきつひめ)、気吹戸主(いぶきどぬし)、速佐須良比咩(はやさすらひめのかみ)の4座になる。 ◈「子安子立社」の祭神はいざなぎ尊、いざなみ尊 になる。 ◈「惣社」には、山王二十一社を祀る。 ◈「宇佐竈殿社」の祭神は奥津彦神(おきつひこのかみ)、奥津姫神(おきつひめのかみ)になる。 ◈「剱宮社」の祭神は瓊々杵尊(ににぎのみこと)になる。 ◈「小白山社」の祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)になる。 ◈「八坂社」、「北野社」が祀られている。 ◈「恵比須社」の祭神は事代主神(ことしろのぬし)になる。 ◈「内御子社」の祭神は猿田彦神になる。 ◈末社「竈殿社(二宮甕殿社)」の祭神は奥津彦神(おきつひこのかみ)、奥津姫神(おきつひめのかみ)になる。 ◈末社「樹下若宮社」の祭神は鴨玉依彦になる。 ◈「稲荷社」の祭神は宇賀之御魂神(うかのみたま)になる。 ◈「須賀社」が祀られている。 ◈「氏神神社(山本神社)」の祭神は鴨建角身神(かもたけつぬみ)、日吉社社家始祖の琴御館宇志丸(ことのみたちうしまろ)を祀る。 ◈末社「氏永社」の祭神は祝部希遠(はふりべ-まれとう)になる。平安時代後期の日吉社社家・生源寺家祖であり、当社社家の祖・琴御館宇志丸から23代目に当たる。 ◈末社「流護因社」の祭神は護因法師であり、日吉社に奉仕した社僧だった。 ◈摂社「産屋神社」の祭神は鴨別雷神(かもわけいかづちのかみ)になる。山王祭では、宵宮落し神事でみあれ(御生、神の誕生・来臨)の神になる。 ◈「鼠社(子社)」の祭神は大国主命(おおくにぬしのみこと)になる。逸話が残されている。平安時代、第72代・白河天皇の頃(在位1073-1087)、三井寺の頼豪は皇子の生誕を祈念し、成就したことから天皇により戒壇の建立を許された。だが、延暦寺の横槍が入る。頼豪は怒り、100日の行を修するが、その護摩の火により焼死したという。その怨念は鉄の牙をもつ84000匹の鼠に化身し、叡山の仏像、経典を食い尽くしたという。そこで、山の高僧が猫に化し、この鼠の社に封じ込めたという。 ◆神体山・磐座・大山咋神 神奈備山、神体山である牛尾(うしお)山(381m)は、円錐形の山容を見せている。八王子(はちおうじ)山、日枝(ひえ)山とも呼ばれる。地主神が坐す日枝山と称されてきた。(『古事記』)。比叡山の大比叡(おおひえ)に比して小比叡(こびえ)とも呼ばれた。山頂東下に磐座の金大巌(こがねのおおいわ)があり、古代祭祀跡とみられ信仰の対象になった。当社の始まりもこの山宮(やまみや)にあったとみられている。 磐座を挟んで2社の奥宮(牛尾神社、三宮神社)がある。山宮・牛尾神社に対して、現在の東本宮は里宮(さとみや)として建立されたとみられている。三宮神社の里宮は樹下神社になる。山宮と里宮の歴史的な経緯について、里宮が先行したともみられている。BC90年に里宮が創建されたともいう。(『日吉社禰宜口伝抄』)。ただ、詳細については不明。 なお、八王子山の北東、比叡山中の横高山(767m)近くに、垂釣岩(鯛釣岩)という大岩があり、これも磐座という。『古事記』(712)中の、大山咋神(山末之大主神[やますえのおおぬしのかみ])が鎮座した神奈備山、「近淡海国の日枝の山」とは、この小比叡山、波母山(はもやま)ではないかともいう。かつては、ここに二宮権現という社があったという。なお、大山咋神は、 山末之大主神のほかに鳴鏑(なりかぶら)大神の異称もあったという。(『日吉社禰宜口伝抄』) 大山咋神は、葛野の松尾山(松尾大社)にも鎮座し、カモ氏の鳴鏑(なりかぶら、丹塗りの矢の精、雷神)を用いる神という。カモ氏、渡来系の秦氏との関連もあるともいう。大友郷(坂本)にも、漢人系渡来人が住んでいた。 最澄の父・三津首百枝は、八王子山西に草庵(後の神宮禅院、神宮禅寺、神宮寺)を結び、男児出生を寺に祈願し、7日間参籠したという。5日目に霊夢を得て男児(最澄)を授かったという。また、最澄は後に、比叡山に入る前に、父の指示によりここに入り、修行を行ったという。後に最澄は、西本宮を深く崇敬し、当社は比叡一山の地主神、天台一宗の護法神になる。神仏習合を深め、全国の天台系寺院の境内鎮守になる。山門領にも鎮守神として勧請され発展した。 近年、八王子山で発掘調査が行われた。最澄はこの山から大宮渓谷、悲田谷を経て、尾根越えで東塔北谷に至ったという。 ◆日吉七社・山王七社・祭神 現在の祭神は、西本宮に大己貴神(第1位)、東本宮に大山咋神(第2位)を祀る。宇佐宮に田心姫神(第3位)を祀る。上位の3柱を「山王三聖」といった。大己貴神と大山咋神の主祭神2神は、それぞれ異なる祭祀の発祥形態になる。その下に7社、さらに21社がある。 2本宮と5摂社は「日吉七社、山王七社」と呼ばれている。「上の七社」をいい、東本宮系では、東本宮(二宮)、樹下宮(十禅師)、牛尾宮(八王子)、三宮宮(三宮)、西本宮系では、西本宮(大宮)、宇佐宮(聖真子)、白山宮(客人、まろうど)になる。また、摂社・末社あわせ21社を上・中・下7社ずつに分ける。なお、これらの七社について、天台教学の神道論の北斗七星に比したともいう。さらに、中世末に境内の諸神を「内の百八社」、境内外を「外の百八社」と呼び組織が完成する。 八王子山は、古くより比叡山の神(大山咋神)が降り立つ神体山として崇められていた。やがて、八王子山には荒魂が祀られ、里宮には大山咋神の和魂が祀られた。新たに大神神社から大己貴神を勧請し勧請殿の大宮(西本宮)に祀られる。大己貴神は、朝廷との結びつき深い神であり、朝廷の鎮守神でもあった。大山咋神和魂は、遥拝殿の二宮(東本宮)に祀られることになる。大己貴神は、大比叡(おおびえ)神と呼ばれ、それに比して大山咋神は小比叡(おびえ)神となった。前者は、大物主大神、大国主神、後者は山末之大主神とも呼ばれた。 神仏習合時代に、大己貴神は、本地仏の釈迦如来、大山咋神は、薬師如来としても祀られた。 近代、東本宮と西本宮の祭神は入れ替えられ、西本宮の大山咋神を主祭神とし、東本宮の大己貴神は摂社・大神神社に格下げになった。また、本地仏は廃された。主祭神についてはその後戻されている。 東本宮系にはカモの神も祀られている。氏神神社に鴨建角身命(かもたけつぬみのみこと)、樹下神社に鴨玉依姫神(かもたまよりひめのかみ)、樹下若宮に鴨玉依彦神(かもたまよりひこのかみ)、産屋神社に鴨別雷神(わけいかづちのかみ)が祀られている。鴨別雷神にとって鴨玉依姫神は母、鴨玉依彦神は伯父、鴨建角身命は祖父になる。東本宮の大山咋神と鴨玉依姫神は夫婦になる。 4月の山王祭では、午の神事(12日)に、八王子山から2基(大山咋神荒魂、鴨玉依姫命)の神輿が下山し、東本宮の拝殿に安置される。婚儀、「尻つなぎの神事」の後、翌13日の神輿入れ神事では、御生れ祭りにより若宮(別雷神)が生まれる「宵宮落とし」が行われる。 ◆山王神道 当社は、日吉山王とも呼ばれた。山王神道、山王信仰と関わりがある。 奈良時代末期、インドを発祥とする本地仏が日本にすでに伝えられていた。神々とは、仏の衆生のみならず、本地インドの仏、菩薩が日本に迹(あと)を垂れ、救済のために仮に現れたもの(権現)とする本地垂迹説だった。 平安時代初期、延暦年間(782-806)、天台宗の開祖・最澄(766/767-822)は比叡山延暦寺を開いた。南都六宗に抗して新しく台頭した天台宗は、延暦寺を開くにあたり、この地の古い山岳信仰である地主神の比叡の神・大山咋(おおやまくい)神を取り込む。後に諸神も勧請し、山王二十一社とした。日吉山王社は、延暦寺一山の鎮守神、天台宗の護法神になった。 この山王については、最澄が入唐した天台山国清寺で地主山王元弼真君(さんのうげんひつしんくん)を守護神として祀っていたことに因んでいる。比叡山の守護神・日吉大神を「山王権現」と称したことに始まる。 平安時代中期、神社内に神宮寺が建立され、神仏習合の傾向が深まる。 平安時代末期-鎌倉時代に、天台神道(山王一実神道)が成立した。釈迦仏は、日吉山王権現大比叡神の本地仏とされる。神仏習合の三王(和光同塵)とは、大山咋神(大比叡神)、大己貴神(小比叡神)、宇佐八幡(聖真子=阿弥陀如来)を主体とした。 鎌倉時代後期-南北朝時代、吉田神道から出た延暦寺僧の慈遍、さらに吉田兼倶の唯一神道との融合があった。 また、「山王」の「山」の文字は、縦の「三」と横の「一」の組み合わせであり、逆に「王」は、横の「三」と縦の「一」の組み合わせであるとした。この三画は空仮中の三諦(空諦・仮諦・中諦。あらゆる事象を3つの観点から捉え、相互に完全無欠)であるとし、天台教学の一念三千(日常の人の心中には、全宇宙の一切の事象が備わる)、また、一心三観(円融三観、一切の存在には実体がないと観想する空観(くうがん)、仮に現象しているとする仮観(けがん)、この二つも一つであるとする中観(ちゅうがん)を、同時に体得すること)を表しているとした。 江戸時代、徳川家康没後の神号を巡り、天台宗の天海は臨済宗の金地院崇伝、家康側近の本多正純らと争う。天海は、「権現」として山王一実神道で祀ることを主張し、神号を「明神」とした吉田神道を退けた。天海は、家康を「東照大権現」として祀り、久能山より日光山に改葬し、以後、勢力を伸長させた。 ◆日吉・日吉社 日吉は、古く「日枝」「比叡」「裨衣」と書き、「ひえ」と呼ばれていた。平安時代以前は「比叡明神」「比叡大神」などと記された。平安時代、785年、延暦寺創建により、「日吉山王」「日吉権現」といわれる。931年に『偵信公記抄』に「比叡社」と初出する。平安時代以降は「え」を「吉」の字に替え、「ひよし」と呼び併用された。『延喜式』神名帳(927)には、「ひえ」「ひよし」と併記している。957年、『延喜式』に「日吉神社」が初出した。 鎌倉時代以降は「日吉社」と書かれた。近代以降は「日吉神社(ひえ-じんじゃ)」が公称になる。1945年、第二次世界大戦後、社格制度の廃止で「官幣大社」がなくなり、全国の摂社末社と区別するために現在の「日吉大社(ひよし-たいしゃ)」になった。 ◆琴御館宇志丸 飛鳥時代の日吉社社家始祖とされる琴御館(ことのみたち)宇志丸(宇志麿)は、常陸国の国師だったという。ただ、異説もある。鴨賀島8世の孫、上賀茂の祝(はふり)ぶあったともいう。琴御館とは家に伝来の琴があったことによるという。 第34代・舒明天皇(593-641)の時、常州より三津浜(唐崎)に移り、庭に松(唐崎の松)を植えたという。また、常陸を追われて唐崎に着いたともいう。 662年(?)、大比叡大明神(大己貴神)が松に影向し、宇志丸の導きにより西本宮に鎮座したという。宇志丸は、二宮、聖真子、八王子も建立したという。 平安時代後期に、琴御館宇志丸から23代目・祝部希遠の時、社家は、生源寺家(中祖・希遠)と樹下家(中祖・成遠)の二流に分かれたという。宇志丸妻の女別当(わけまさひめ)は後に唐崎神社の祭神になった。 ◆神仏習合・神宮寺 日吉七社の神像は、9世紀に造立されたという。その後、室町時代、1571年の比叡山焼討ちで焼失した。 日吉社の神は、天台仏教に含まれ本地仏として祀られ、延暦寺の護法神になった。七社のうち大宮は釈迦如来、三宮は薬師如来、宇佐宮は阿弥陀如来であり、「山王三聖」と呼ばれた。八王子は千手観音菩薩、客人は十一面観音菩薩、十禅師は地蔵菩薩、三宮は普賢菩薩として信仰された。 「神宮寺」は、最澄の父・三津百枝が子宝を祈念し、八王子山背後の西の渓谷に草庵「神宮禅院」を結んだ。その結果、最澄を授かったという。 当初は薬師如来が祀られ、最澄は十一面観音堂を建立した。また、母・妙徳が籠ったという大黒堂も建てられていたともいう。また、不動堂、二宮塔、日本一州総社、拝殿、舞殿もあったという。少なくとも平安時代、830年以前に、境内八王子山中、また西本宮付近に、神宮寺が存在していたともいう。 942年、根本多宝塔が建立されている。鎌倉時代、1329年に再建され、安土・桃山時代、1571年の焼き討ちにより焼失、その後は再建されなかった。 現在は、山王三聖を祀る小祠がある。近年の調査により、室町時代の遺構が確認された。さらにその下に平安時代、奈良時代の遺構もあるとみられている。 そのほか、西本宮近くに金堂、七重塔、大宮多宝塔、大宮と客人宮に護摩堂、山王七社に夏堂、聖真子宮に本地堂、東本宮近くに地蔵堂などが建てられていた。 求法寺走井大三大師堂(走井堂、求法寺)」の本尊は、自作という「元三大師木像」、脇仏は「如意輪観音」、「三十三所観音」、「不動明王」になる。 ◆平家 延暦寺は平家の氏寺であり、日吉大社は氏社に準じた。また、強訴の際には、山法師は平家一門との争いを引き起こした。 ◆新田義貞願文碑 境内に「新田義貞願文碑」が立てられている。南朝方の第96代・後醍醐天皇の巻き返しを図り奏上した必勝祈願文になる。 南北朝時代の武将・新田義貞(1301-1338)は、1332年、幕府による河内の楠木正成攻めに対して中途で帰国した。その後、幕府に抗し挙兵、足利尊氏の子・千寿王軍と合流、北条軍を破る。尊氏の六波羅攻めと呼応し、14代執権・北条高時の鎌倉幕府を滅亡させた。 第96代・ 後醍醐天皇の建武政府では、越後・上野の国司に任じられた。1335年、南北朝内乱では南朝方の侍大将になる。天皇を擁して比叡山に立てこもり、両朝の一時的和睦の際、後醍醐天皇の皇子・恒良親王を擁して越前に下向し、足羽七城の戦いで敗れ、藤島城付近の燈明寺畷で戦死した。 新田義貞は、秘密裏に当社に参拝し、南朝方の巻き返しを図り戦勝祈願文を奏上したという。その際に、名刀「鬼切」を奉納している。 ◆焼討ち 安土・桃山時代、1570年6月、織田信長は姉川の戦で北近江・浅井、越前国・朝倉の連合軍に勝利した。だが、三好方との野田城・福島城の戦いでは敗れ、また、連合軍は織田方の宇佐山城を落城させた。延暦寺は、浅井、朝倉方に味方している。 9月、信長が、坂本の両軍を攻めた志賀の陣では、連合軍は比叡山に逃れる。信長は延暦寺に両軍の引渡しを要求するが拒否される。こう着状態になり、12月、一度和睦になる。 1571年9月、信長は再び3万の軍勢で坂本へ侵攻する。坂本の町、日吉大社の大宮に火を放った。僧衆、神官、坂本の人々は、八王子山頂へ逃れ立て籠もった。火を放たれ、堂舎、諸像、神輿なども悉く焼失し、1000人が殺害されたという。社家50-60人も行方不明になった。女子ども、下人など多数が殺されたという。(『耶蘇会士日本通信』『日吉兵乱火炎之記』)。以後、日吉神社は滅し、社領は没収され明智光秀などに配分された。 延暦寺と信長が対立した契機は、信長が比叡山領を横領したからともいう。また、当時の比叡山の宗教的な堕落に起因しているともいう。近年の発掘で、延暦寺での焼討ち、大量殺戮については疑問も出されている。ただ、日吉社の焼討ち、八王子山での殺戮は否定されていない。焼討ちについて、佐久間信盛、武井夕庵、明智光秀らが信長にとどまるよう諫言したともいう。 安土・桃山時代の豊臣秀吉(とよとみ-ひでよし、1536/1537-1598)は、焼討ちの際に、陸路の香芳谷(樺尾谷、樺生谷)を攻めたが、人々の避難を見逃したといわれている。また、織田信長死後、秀吉は日吉社の復興に尽力し木橋などを寄進している。 復興に東奔西走した社家・祝部行丸が秀吉の幼名が日吉丸であり、あだ名が猿であったとして、日吉社と秀吉の縁を説いたといわれている。また、伝承として秀吉の母が日吉大社の社家の出身だったからともいわれている。 ◆鳥居 鳥居は「山王鳥居」(県指定文化財)の型式であり、特異なものになる。当社に始まるという。合掌鳥居、破風鳥居、総合鳥居、日吉鳥居とも呼ばれる。 山王鳥居とは、合掌した三角形部分の上を開くと「山」の字になり、下を開くと「王」の字になるためともいう。合掌鳥居といわれるのは、神仏習合の信仰の象徴として、合掌する形を表すことに由る。仏教の胎臓界・金剛界と神道の合一を表す惣合ノ神門、吽字門(うんじもん)を表し、山王信仰の象徴とされている。最澄が生み出したともいう。 山王鳥居は赤く、明神鳥居の笠木(かさぎ)の上に三角の破風形があり、中央に棟柱(棟束)を立て、左右より材を合掌形に組んでいる。その上に裏甲(うらごう)という雨覆を被せる。その頂上に烏頭(からすがしら)という反りのある木を置く場合もある。当社では置かない。型式は南北朝時代にはすでに成立していたともいう。分霊社で同様の例として東京赤坂鎮座、日枝神社などがある。 ◆神輿 山王神輿は、全国神輿の起源といわれる。現在は神輿収蔵庫に安土・桃山時代作の7基が収蔵されている。 平安時代、791年 第50代・桓武天皇の勅願により西本宮、東本宮の御輿2基が造られ、唐崎に渡御したという。1115年、7基が揃う。1123年に第72代・白河法皇が造り替えたという。 平安時代、延暦寺の下級の僧侶(悪僧、僧兵)、日吉社の神人が武装し、洛中の朝廷、権門に対して強訴(ごうそ)を繰り返した。これらは、山門の南都、寺門との対立の際に利用された。 白河院政の頃、1123年、延暦寺僧徒が蜂起し、日吉社の神輿7基が揃って入京した。 この時、御輿は日枝山(850m)を担がれて山越えしている。この御輿振り(御輿動座)を平忠盛、源為義が防いだため、御輿7基は鴨川河原に放置される事態になった。(『白錬抄』) 神輿振りは40回以上にのぼったという。 白河法皇は「天下の三不如意」として、「賀茂河の水、双六の賽、山法師(比叡山の僧兵)。是ぞ朕が心に随わぬ者」と嘆いたという。( 『源平盛衰記』) 室町時代、1571年、織田信長の元亀の兵乱で、日吉大社、延暦寺が焼討ちされる。この時、神輿7基も焼失した。 安土・桃山時代、1586年の西本宮再建時に新造された。1589年にさらに2基が新造されている。 現在、神輿収蔵庫に「日吉山王金銅装神輿(こんどうそんしんよ)」(重文)7基がある。 安土・桃山時代-江戸時代、17世紀作になる。「東本宮神輿」のほかに「西本宮神輿」、「宇佐宮神輿」、「白山姫神輿」、「樹下神輿」、「牛尾神輿」、「三宮神輿」がある。神輿の形はそれぞれ異なる。西本宮神輿は、屋根の上部が波形になっており、羽を広げた鳳凰を載せている。下部に高覧を廻らせている。7基の神輿の重量1.5-2tあるという。 樹下宮拝殿には山王祭で実際に使われる金銅装の神輿1基置かれている。現在の山王祭に使われている神輿7基は、1973年に新造され、重量600㎏に軽量化されている。 ◆神猿 当社と猿の関係は深い。「神」という字には「申(さる)」が含まれている。 山王神に釈迦が変じ、猿の姿で降りたという。それは、陰陽道の伝送の申(4月)であり、山王の縁日は申の日になった。猿は五行中の金神であり、朽ちず常住不滅の仏身に等しいとされた。 当社は平安京の表鬼門(東北)に位置している。方除・厄除としての神猿は、御所鬼門の猿ヶ辻の魔去るの木像、その北東の赤山禅院の拝殿屋根に祀られている瓦彫の猿、さらに北東にあたる当社の神猿と三重に配置されている。 京都・行願寺の平安時代中期の僧・行円が、日吉と宦者(つかはじめ)の神猿を結びつけたともいう。(『和漢三才図絵』) 当社では、猿は「神猿(まさる)」と呼ばれ、日吉山王大神の第一の使い、神使とされている。猿はすべての厄魔を取り去る「魔去る」、また「勝る」に通じ、魔除け、必勝の信仰になった。山王祭も、申の日に執り行われていた。 境内には、いくつかの猿にまつわる事象がある。 ◈ 「棟持猿(むなもちざる)」は、西本宮楼門の屋根裏隅木にある。彩色された猿の彫刻が四隅4匹に施され、それぞれ姿を変え棟を支えている。 ◈ 「神猿舎(まさるしゃ)」に、2匹の二ホンザルが飼われている。室町時代以来、安土・桃山時代、また江戸時代以来ともいう。江戸時代の絵図などには「猿飼所」「猿厩」と記されている。食費として年「一石」が当てられていた。(『日吉山王権現知新記』) ◈ 「猿塚(さるづか)」は、山王鳥居近くにある。石組があり、大きな平石は猿の霊を弔っている。もとは古墳であり、石室の蓋が露出している。古墳の穴は唐崎(日吉大社ゆかりの湖岸)まで通じており、神使の神猿が年老いて死期を悟ると自ら猿塚の中へ入っていくという。 ◈「猿の霊石」は東本宮参道の脇にある正面から見た凹凸が、しゃがみ込んだ猿の形に似ている。岩には、回峯行者が礼をするという。2m。 ◈「猿の馬場」は、奥宮への参道をいう。 ◈ 「猿柿」は、西本宮近くに植えられている。品種は「マメガキ」で、樹齢500年以上という柿の原種になる。比叡山に生息する猿の好物という。 ◈ 「神猿の装飾」は、樹下宮神輿(じゅげぐうみこし)(重文)に施されている。 松の上で神猿が遊ぶ様が彫られている。 ◈ 「3匹の神猿」が所蔵の掛け軸「日吉山王垂迹神曼荼羅(すいじゃくしん-まんだら)」(非公開)に描かれている。 ◆鬼門 古代中国では、北東方角を鬼門と呼び、異界の鬼が人間界に行き来する出入り口があると考えられていた。また、陰陽道では、東北の艮(うしとら)とは、北方の陰から東方の陽に転ずる急所とされ畏れられていた。節分とは、冬至を真北とすると北東(丑寅)に当たるため鬼を払う。 平安時代、鬼門信仰により、平安京の北東の表鬼門封じのため幾重もの社寺が配された。当社も「方除けの大社」として最北東端に位置している。 ◆聖女社 平安時代中期の天台宗の僧・尊意(866/876-940)は、926年に天台座主となり14年間在任した。ある時、女人禁制の比叡山内で美女の乗る車が空から降りる夢を見た。尊意が咎めると、美女は稲荷神といい舎利会を拝むためという。仏法を護持すると答えたので、日吉社に聖女社として祀ったという。 ◆廃仏棄釈 近代、1868年3月、神仏分離令後の廃仏毀釈は、全国に先駆けて日吉社の仏教施設の破却が行われ多大の損失を与えた。これには江戸時代、1681年に日吉社社家による、ご神体改めの習合撤廃事件が遠因にあるという。以後、延暦寺は日吉社に対する厳しい管理体制を敷いた。全国に先駆けた廃仏棄釈は、その処遇への反動ともみられている。 1868年、本殿の鍵は延暦寺が管理していた。4月、吉田神社配下の神威隊、日吉社社司・生源寺希徳らと100人余りの農民が社殿に押し入り、下殿の本地仏、経巻、仏具、さまざまな献納品などを焼き払った。(『日吉神社神仏分離史料』)。尊攘派の日吉社祝・樹下茂国(じゅげ-しげくに)は、焼却を先導し職を解かれた。それらを燃やす煙は、数日にわたり立ち昇ったという。坂本の人々の多くは破却に批判的だったという。 延暦寺から独立する。それまでの神名の日吉山王大権現は、日吉大社に改称された。諸社も改称される。東本宮と西本宮の祭神は入れ替えられ、西本宮の大山咋神を主祭神とし、東本宮の大己貴神は摂社・大神神社の祭神に格下げになった。別当、社僧は還俗になった。 ◆七 山王七社、山王二十一社中の上七社、中七社、下七社にみられるように、七の数にまつわる事例が多い。七は北斗七星と地の山王七社が呼応しているとする天台教学の思想に基づくという。ちなみに、本殿の昇段は7段、獅子・狛犬の尾も7束になっている。 ◆早尾地蔵堂 「早尾地蔵堂(子育て地蔵、早尾地蔵尊、六角地蔵堂)」は、平安時代初期の天台宗の開祖・最澄(767-822、伝教大師)自作の石地蔵尊といわれる。 伝承がある。地蔵尊は戦国時代の天台僧で西教寺開山・真盛(1443-1495、円戒国師・慈摂大師)として現れ、入寂の後に再び地蔵尊に戻されたという。最澄が童子養育に心を注ぎ刻んだということから、子育て地蔵ともいわれる。 ◆磐座・岩 ◈西本宮辺に「祇園岩」がある。古来より祇園の神で神仏習合神・牛頭天王(ごずてんのう)が宿る磐座として崇められきたという。石にたまる水で眼を洗うと目に良いとされ、別名・眼洗石ともいう。 牛頭天王は、祇園社の除疫神、蘇民将来説話の武塔天神、また、インド祇園精舎の守護神、陰陽道の天道神、神仏習合により薬師如来の垂迹、新羅の曽尸茂利(そしもり、牛頭)ともされ、日本神話の神素戔鳴尊と習合した。近代以降の神仏分離、廃仏棄釈により、牛頭天王は封印され、祭神は素戔鳴尊に再編された。 ◈西本宮辺の「大威徳石(だいいとく)」は、仏法守護の五大明王である大威徳明王が宿る霊石という。大威徳明王(やまーんたか)は降閻魔尊といい、文殊菩薩の眷属とされ、六面六臂六足で水牛に跨る。怨敵降伏など戦いの仏として祀られた。 ◈「金大巌(こがねのいわくら/こがねのおおいわ)」は、神奈備山の八王子山(378m)の山頂下にある。神が降臨したという高さ10mの巨大な磐座であり、東本宮に対して大岩が立てられている。八王子山山頂は、境内の西になる。神宮寺がかつて建立されていた。山頂近くに神宮禅院跡があるという。 ◆日吉の社に詣づる僧 鎌倉時代の鴨長明、『発心集四』に、「日吉の社に詣づる僧死人をとり棄つる事」という話がある。 京の法師が世俗を離れて日吉社へ百日参りをしていた。80日目に泣いているある若い女と出会う。母を病で亡くしたばかりだという。だが、神事のため誰も係わろうとせず、女一人身で途方に暮れているという。僧は、参籠の途中であったが、神に許しを請い、日が暮れてから葬ってやった。 僧は、死にかかわったため参籠を中断しようとした。しかし、「死ぬことの穢れは仮の戒め」として、神仏に許しを請い、夜明けに沐浴潔斎をして日吉社に向かった。 神がかりをしていた二宮の十禅師の巫女が、突然、僧を呼び止めた。巫女は、僧が夕べ行ったことを見たという。「だが、恐れることはない。感心なことをした。自分はもともと日本の神ではない。衆生のあわれみを救済するために出現した。忌むこともまた仮の方便であり、仏法の悟りあるものは自ずと分かる。だが、口外はしてはならない。愚者は咎める必要のないことを知らない。それに、善悪の判断はその人によって違うから」と諭した。 僧は、涙を流しながら日吉社の境内を出たという。(鎌倉時代、鴨長明、『発心集四』) ◆回峰行 延暦寺の北嶺行者は千日回峰行の際に当社に立ち寄り、東本宮、山王21社すべてに参詣し、坂本、八王子山を経て比叡山、根本中道へ向かう。 ◆祠官 旧祠官(しかん、神主)に樹下(じゅげ)家、生源寺(しょうげんじ)家がある。 ◆東坂 境内脇に、比叡山延暦寺根本中堂への表参道・東坂(本坂、東塔坂)がある。ここから延暦寺までは約3.5km、2時間の道のりになる。途中は、52段の石段の垢坂、南禅坊、閼伽坂、女人禁制(4月8日には禁が解かれた)の比叡山で最澄と母が会ったという花摘堂跡、覚運廟、天梯権現社(比叡山三大魔所)、円仁廟への分かれ道、聖尊院堂、法然堂などを経て、文殊堂、東塔・根本中堂に至る。 ◆三上山 神奈備山の八王子山山頂から琵琶湖、近江富士として知られる三上山(432m)が望める。 この山にも磐座がある。平安時代中期の武将・藤原秀郷(俵藤太)による大ムカデ退治伝説があり、ムカデ山ともいわれている。 ◆日吉馬場 日吉馬場(ひよしのばんば、ひえのばんば)は、春に桜並木になる。かつて、比叡山延暦寺の法華大会(10月1日-6日)に落ちた天台僧は、この脇の不浄道を通り故郷へ帰って行ったという。 ◆文化財 ◈鎌倉時代の「日吉山王曼荼羅」、「日吉山王本地仏曼荼羅」がある。 山王曼荼羅は、神仏習合の山王神道を絵図で描いている。延暦寺の里坊、山王六講などで鎮守本尊として礼拝された。2種あり、山王垂迹曼荼羅は、山王七社の神々を神影像で構成した。中央に僧形の大宮権現、左右に合掌する僧形の二宮権現、聖真子権現を描いている。 山王本地曼荼羅は本地仏(如来像、菩薩像)により構成している。 境内の神苑と社殿を描いた山王宮曼荼羅がある。 ◈掛軸「日吉山王垂迹神曼荼羅(すいじゃくしんまんだら)」は、江戸時代作になる。3匹の神猿が描かれている。 ◆石橋 ◈「大宮橋(おおみやばし)」(重文)は、大宮川に架かる。日吉三橋の一つであり、最上流に架かる。安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)に豊臣秀吉が木橋を寄進したという。江戸時代、1669年に現在の石橋に掛け替えられたという。西本宮(大宮)に通じる橋であることから名付けられた。石橋としては日本最古、最大という。橋桁12本。 ◈「走井橋(はしりいばし)」(重文)は、日吉三橋の一つに数えられる。大宮橋の下流に架かる。安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、豊臣秀吉が木橋を寄進した。江戸時代、1669年に現在の石橋に架け替えられたという。 走井の名は、橋の傍らにある清めの泉、走井の井水に因んでいる。山王祭では、この川中で神職、駕輿丁による禊(4月12日)が行われる。比叡山回峯行もこの橋を渡るという。 桁はなく、橋脚の頭に継ぎ材を置き、反りのある橋板を渡している。石造反橋、幅は4.6m、長さは13.8m。橋脚は方柱6本。 ◈「二宮橋(にのみやばし)」(重文)は、日吉三橋の一つになる。走井橋の下流に架かる。安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)に豊臣秀吉の寄進により木橋として架橋された。江戸時代、1669年、石橋に架け替えられた。 木造橋の形式により、橋脚は12本の円柱、その上に3列の桁、桁上に継ぎ材をならべ橋板を渡し、両側に高欄(板石、擬宝珠付親柱)を付けている。脚の貫もない。石造反橋、花崗岩製、幅5m、長さ13.9m。 ◈「橋殿橋(はしどのばし)」西本宮近くの大宮川にが架かる。かつて、大宮川には屋形の橋が架かっていた。現在は、橋が川の途中で失われた形になっている。 橋殿は「波止土濃(はしどの)」とも書き、「波止まりて土こまやかなり」と読むという。西本宮祭神の大己貴神の勧請にまつわる伝承がある。 飛鳥時代、668年、近江京遷都後に、第38代・天智天皇は、大津京鎮護のために大和三輪山の大神(おおみわ)神社(三輪明神)から大己貴神を大宮(西本宮)に勧請した。大己貴神は、大比叡(おおびえ)神、大物主大神ともいわれる。 琵琶湖上に顕れた大己貴神は、社家の宇志丸の導きにより、湖上の五色の波を尋ねやがて大宮川を遡る。五色の波が途絶えたというこの地に辿り着く。ここは、土細やかな霊地だとして現在の西本宮が建立されたという。 ◆石造物・石垣 ◈石造「常夜燈」は、日吉馬場の両端に44基ある。かつて山王二十一社の社頭に立てられていた。近代、1868年以後の廃仏毀釈によってここに集められたという。 ◈「石造宝塔」は、鎌倉時代のものという。延暦寺の飛地境内になっている。神仏分離令(1868)後の廃仏毀釈を免れた仏教施設という。 ◈「穴太衆積の石垣」は、自然石を野積みした石垣と水路(溝)からなる。境内の随所に見られる。水は大宮川から引かれている。 ◆古墳 「日吉大社古墳群」がある。境内八王子山麓を中心に約70基がある。3世紀-7世紀の直径5m-12mの小規模な円墳で、いまも横穴式石室が残されている。最大の円墳は18.2mの直径がある。 古墳と当社成立は偶然ではなく、何らかの関連があり、祖霊、死霊への畏怖、守護の意図があるともいう。 東本宮の裏にも森の中に、古墳時代後期の横穴式石室が残されている。本殿は古墳と対峙した形になっている。 ◆最澄ゆかりの遺跡 周辺に、日本天台宗開祖・最澄ゆかりの遺跡がある。八王子山山中に、最澄の父・三津首百枝が男児(最澄)の出生を祈願したという神宮禅寺(神宮寺)の遺跡がある。 ◆坂本 延暦寺が開かれ以来、坂本は門前町として表詣道になった。安土・桃山時代、1571年の織田信長による焼討ち後、天海により坂本の復興が行われている。延暦寺表参道(日吉の馬場)、八条通などの道を中心として、天台座主のための滋賀院、山を下りた僧のために慈眼堂などの多くの里坊、東照宮が建立された。 ◆穴太衆積 参詣路、境内の随所に南坂本の穴太(あのう)の石工集団、穴太衆が石積みした穴太積(穴太衆積)石垣(大津市指定文化財)が見られる。 延暦寺創建以来、石垣の構造物などを手掛けてきた。自然石を積み上げた野面積みであり、容易に崩れないといわれている。安土・桃山時代、1576年の織田信長の安土城築城の際にも関わったとみられている。ただ、今日ではさまざまな石工集団の手によるもので、そのなかに穴太衆も参加していたとみられている。 ◆霊水 ◈樹下神社の下殿に霊泉「亀井」が残されている。 ◈東本宮の「亀井霊水」は、伝教大師(最澄)参拝の折、池中から霊亀が現れ、占いにより閼伽井としたという。 ◆大宮川 境内へは大宮川に架かる石橋を渡って入る。大宮とは西本宮のことであり、大宮川は神聖なものと考えられてきた。 境内には神域と参拝者の身体を清めるために大宮川から水を引き水路に流れている。 ◆樹木・笹 ◈「桂」は当社のご神木とされている。伝承がある。大和三輪より琵琶湖に顕れた大己貴神は、社家・宇志丸の教えた波止土濃近くで、桂の枝を地面に挿すと桂が育ったという。この地に宝殿を建て、桂の木で神像を彫ったという。 西本宮にご神木の桂の木が植えられている。愛染桂ともいう。大己貴神が地面に挿した桂が育ち大木になったという。縁結びのご神木として知られている。 山王祭は「桂の祭」と呼ばれている。西本宮例祭(4月14日)の「申の神事」では、桂の奉幣という神事が行われる。参列者は、冠や衣服に桂の枝を飾り、神縁を結ぶ。 ◈西本宮に「竹台」が本殿の両端に二つある。石柵の中に笹竹が植えられている。最澄(767-822) が中国天台山から持ち帰ったとされ、「丸く真っ直ぐに筋目正しく生きよ」との意という。 ◈東本宮に「日吉雄梛」が植えられている。女性が男性の幸せを祈る木、夫婦和合木といわれている。日吉雌梛は、男性が女性の幸せを祈る木という。雌雄二葉を斎戒奉封した梛葉守(なぎのはまもり)がある。 ◈東本宮に「多羅の木」がある。タラヨウ、多羅葉とも書かれる。モチノキ科モチノキ属の常緑高木、葉の裏に傷をつけると黒く変色し、インドで経文を書くのに使われた。「葉書の木」とも呼ばれる。 ◈サクラは、150本が日吉馬場にあり、4月初旬より山桜、染井吉野、紅しだれなどが咲く。 ◈紅葉は、11月10日頃-12月上旬に、湖西随一という樹齢100年以上の3000本の樹木がある。 ◆猿楽・田楽 南北朝時代-室町時代、近江では日吉社に奉仕した猿楽座があった。日吉社は上三座(山階、下坂、比叡)、多賀社は下三座(敏満寺 [びんまんじ] 、大森、酒人 [さこうど] )だった。総領の山階座は、正月1日-7日、日吉社で神事に奉仕し、「翁」を演じた。日吉座としては猿楽日吉座の大夫・犬王道阿が知られている。 田楽は、山門の良阿法師に始まるという。山王祭でも田楽法師が奉納した。 ◆祭礼 ◈「山王祭」(3月上旬-4月15日)は、日吉祭、坂本祭とも呼ばれた。中世には比叡祭と呼ばれた。かつては陰暦四月中申(なかのさる)の日に行なわれていた。奈良時代、791年、第50代・桓武天皇の勅願により神輿「大比叡」「小比叡」の2基が新造され、初めて唐崎へ渡御した。(『耀天記』)。これが祭りの始まりともいう。平安時代、1072年に祭りに官幣が初めて奉じられた。 日本最大の祭りといわれ、20余りの祭礼によって構成されている。もとの地主神の祭礼に、新たな祭神の祭礼が加わり、さらに天台宗の儀式も取り入れられた神仏習合の祭礼になっている。 東本宮系祭祀は「山から里へのみあれ(御生れ、神の誕生・来臨)」(景山春樹)ともいわれ、それに対して西本宮系祭祀は「うみ(湖)から山麓へのみあれ」(嵯峨井建)ともいう。神輿により、東本宮御祭神・大山咋神、妃神の鴨玉依姫命が奈良から勧請され、婚姻、出産の物語を再現しているといわれる。 「神輿上げ神事」(3月第1日曜日)では、八王子山に牛尾神輿と三宮神輿の2基が御輿蔵より担ぎ上げられる。 「大榊神事」(4月3日)では、大榊が天孫神社(四宮社)に渡御される。天智天皇の大和・三輪明神勧請の際に、四宮社に一時留め置かれた故事に因んでいる。 例祭(4月12日-15日)(山王祭)では、「午(うま)の神事」(4月12日)に、生源寺で「読み上げ」の後、御輿の担ぎ手は八王子山の奥宮に向かう。2基の神輿(三宮、牛尾宮)が下山し、東本宮の拝殿に安置される。「尻つなぎの神事」では、神輿の前と後ろの轅(ながえ)をつないで「御生れのまつり」が行われる。大山咋神、妃神・鴨玉依姫命の婚姻を表わしている。 「神輿入れ神事」(4月13日)では、大政所(宵宮場)に4基の神輿(三宮、牛尾宮、東本宮、樹下宮)が渡御し安置される。拝殿の正面に産屋神社があり、2神の子・別雷神を祀っている。「献茶祭」では、日吉茶園で採れたお茶を神輿に献じる。「花渡り式」では、武者姿の稚児が大指物を引いて参道を練る。「未(ひつじ)の御供献納祭」は、平安時代以来続いている。京都室町仏光寺の日吉神社氏子による御供(子どもの玩具、人形など)が行われる。若宮(別雷神)の誕生に備える意味がある。 夜に「宵宮落とし神事」が行われる。担ぎ手は神輿振りを行う。神輿は激しく揺さぶられ、鴨玉依姫命の陣痛の苦しみを表現する。「とび」が大政所から飛び降りるのを合図にして、4基(三宮、牛尾宮、東本宮、樹下宮)の神輿は下に落とされる。若宮(別雷神)の誕生を表現する。若人らが神輿を担ぎ、鼠社まで先を争う。御輿は西本宮拝殿まで御渡し安置され、7基(西本宮、東本宮、宇佐宮、牛尾宮、白山姫宮、樹下宮、三宮宮)の神輿が揃う。 「例祭」「申(さる)の神事(桂の奉幣)」(4月14日)で、東本宮の例祭が行われる。西本宮の例祭では神饌が供され、宮司の祝詞奏上、奉幣使の祭詞奏上に続いて、延暦寺僧が五色御幣を行い、天台座主が般若心経を読経する神仏習合の行事がある。宮司の桂奉幣後に、厄除けになる桂の小枝を参列者に授与し、桂を神輿にも付ける。その後、7基の神輿(西本宮、東本宮、宇佐宮、牛尾宮、白山姫宮、樹下宮、三宮宮)が琵琶湖を台船で渡る神輿御渡が行われる。湖上の唐崎で「粟津の御供」を献じる。 神輿は日吉大社に還御し、「酉(とり)の神事」(4月15日)で各社を巡行する。これらは、三輪神社から大己貴神を当社に勧請したことを再現し、祭りは終わる。 ◈「山王礼拝講」(5月26日)では、西本宮での大社宮司の祝詞奏上の後、比叡山僧侶による法華八講、散華行道の法会という神仏習合の祭儀がおこなわれる。 伝承によれば、平安時代、1025年、社家・祝部希遠(まれとう)の時、山王大権現が顕れた。比叡山僧が修学修練を怠っていると嘆いて去ると、八王子山の木々が枯れたという。延暦寺の僧は怖れ、日吉社で八講を修したところ山の緑が戻ったという。 ◆年間行事 大戸開神事(西本宮拝殿で京観世流による日吉能の「翁」奉納。)(西本宮・東本宮 )(1月1日)、節分祭(東本宮)(2月3日)、紀元祭(西本宮)(2月11日)、祈年祭(西本宮)(2月17日)、牛神楽祭 (牛尾宮)(3月15日)、山王祭(4月12日-4月14日)、唐崎神社春季大祭 (4月28日)、昭和祭(西本宮・東本宮 )(4月29日)、茶摘祭(日吉茶園)(5月2日)、山王礼拝講(西本宮)(5月26日)、裏千家献茶祭(西本宮)(5月29日)、日吉東照宮例祭(6月1日)、庖丁まつり(西本宮)(6月第1・2水曜日)、大祓式(走井祓殿社)(7月30日)、唐崎神社みたらし祭(7月28-29日)、明治祭(西本宮・東本宮 )(11月3日)、講員大祭(西本宮)(11月第2土曜日)、表千家献茶祭(西本宮)(11月17日)、新嘗祭(西本宮)(11月23日)、菊花祭表彰式(11月下旬)、煤払式(西本宮ほか)(12月13日)、天長祭(西本宮)(12月23日)、大祓式・除夜祭(走井祓殿社、東本宮・西本宮) (12月31日)。 東西本宮月次祭・総社月次祭(毎月1日・14日)、東照宮月次祭・日吉東照宮(毎月1日)、唐崎神社清掃活動・唐崎神社月次祭(毎月28日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *参考文献・資料 『近江・若狭・越前 寺院神社大事典』、『比叡山諸堂史の研究』、『闘いと祈りの聖域 比叡山史』、『日吉大社と山王権現』、『日吉山王祭』、大津市教育委員会の説明板、『古社名刹巡礼の旅 比叡の山 滋賀 日吉大社 延暦寺』、『阿闍梨誕生』、『足利義満と京都』 、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『鳥居』、『京都の地名検証 2』、当社ウェブサイト、ウェブサイト「山王祭 いにしえ人に還る」、ウェブサイト「コトバンク」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 牛尾宮周辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

八王子山への参道八丁坂、急な坂道の九十九折を登り、岩境、牛尾宮、三宮宮までは30分かかる。 |

牛尾宮遥拝所、坂の登り口にある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

三宮宮遥拝所(左) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

八丁坂の登り口に建てられている神輿蔵 |

山道の参道、八王子坂、社殿までは1キロ、約30分の上り坂が続く。山王祭では、神輿が坂を引き上げられ下る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

牛尾宮(右)と三宮宮、境内の西にある八王子山の山頂下に建てられている。 |

牛尾宮(牛尾神社)拝殿(重文) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

牛尾宮本殿 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

三宮宮(三宮神社) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

三宮宮本殿(重文)、唐門 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

三宮宮 |

樹下神社拝殿に置かれた牛尾宮神輿(左)と三宮神輿 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

山頂からの琵琶湖の眺望 |

山頂からの琵琶湖の眺望、近江富士といわれる三上山が正面の樹間に見える。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

金大巌(こがねのいわくら、こがねのおおいわ) |

【参照】比叡山中の横高山(767m)近くの垂釣岩(鯛釣岩)という大岩、磐座という。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

八王子山山頂 |

八王子山山中にある石組 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

御灯道、八王子山中腹から西本宮に通じている。 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 大政所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

末社・流護因社 |

摂社・産屋神社 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

鼠社(子社) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

祇園石 |

琵琶湖 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||