|

|

|

| 天龍寺 (天竜寺) (京都市右京区) Tenryu-ji Temple |

|

| 天龍寺 | 天龍寺 |

|

|

勅使門    総門   中門(ちゅうもん)    放生池  法堂  法堂  法堂、龍雲図、案内板より     庫裏   庫裏  庫裏  前庭  庫裏、「達磨図」  庫裏、韋駄天  鬼瓦  唐門  大方丈  大方丈、扁額「方丈」  大方丈  方丈東の「方丈庭園」  方丈庭園    大方丈    大方丈、「龍雲図」  大方丈、菊華の釘隠し   曹源池庭園  曹源池庭園  曹源池庭園  曹源池庭園  曹源池庭園、池中にある三尊石  曹源池庭園  曹源池庭園、石橋   曹源池庭園    曹源池庭園、嵐山   曹源池庭園    方丈西           方丈と小方丈  茶室「祥雲閣」「甘雨亭」   多宝殿に向かう渡廊    愛の泉より流れている小川  「大堰川」、橋脚   多宝殿  多宝殿  多宝殿  多宝殿、後醍醐天皇像  多宝殿から観る桜    硯石  平和観音と愛の泉  観音菩薩        経堂   八幡社    八幡社  八幡社  八幡社  八幡社  飛雲観音  境内からの東、望京の丘からの景観  桜、望京の丘、京都市街地が一望できる。    僧堂南門  僧堂南門  【参照】境内から見える愛宕山   【参照】後嵯峨天皇陵、亀山天皇陵、法華堂が建てられている。 |

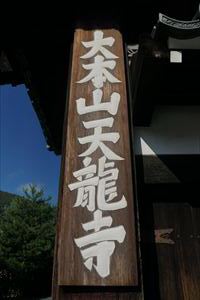

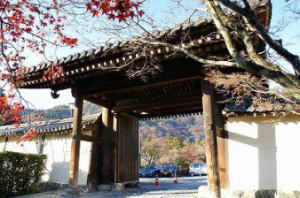

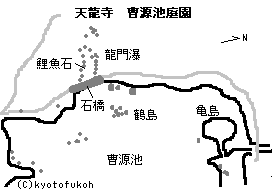

天龍寺(てんりゅう-じ)は、境内10万㎡を有する。日本で最初に史跡・特別名勝に指定された。山号は霊亀山(れいきさん)という。百人一首の小倉山別称の亀山に由来する。正式には天龍資聖禅寺(てんりゅう-ししょうぜんじ)という。 臨済宗天龍寺派の大本山。本尊は釈迦如来。 1994年に、「古都京都の文化財」として、「世界遺産条約」に基づく世界文化遺産に登録されている。「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン1つ星観光地(庭園も1つ星)」(改訂第4版)に選ばれている。天龍寺庭圉は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。「京都市のバリアフリー・車椅子の方にもおすすめできる神社・寺院スポット一覧 (10件)」(介護アンテナ)の一つに選ばれている。 ◆歴史年表 平安時代初期、承和年間(834-848)、この地には、第52代・嵯峨天皇皇后・橘嘉智子(檀林皇后)の旧嵯峨院別館があった。皇后は別館を日本初の禅寺・壇林寺に改める。 その後、第60代・醍醐天皇皇子・前中書王兼明親王(さきのちゅうしょおう-かねあきら-しんのう、914-987)の亀山の山荘が営まれている。 第66代・一条天皇(在位: 986-1011)の頃、荒廃した。 鎌倉時代、1255年/建長年間(1249-1256)、後嵯峨上皇(第88代)により、仙洞御所(仙洞亀山殿、嵯峨殿)が営まれた。権大納言・西園寺実雄が造営の指揮をとる。広大な土地を有し、北は野宮神社、南は大堰川にまで及んだ。(『古今著聞集』巻8) 亀山上皇(第90代、1249-1305、在位:1259-1274)の離宮「亀山殿」が建てられる。第96代・後醍醐天皇(1288-1339)は、幼少期をこの地で過ごし修学する。 南北朝時代、1335年、第96代・南朝初代・後醍醐天皇は、亀山殿内に臨川寺を建立し、開山に夢窓疎石を迎えた。 1338年、後醍醐天皇の没後、足利尊氏は、夢窓疎石の勧めにより天皇の菩提を弔うために、亀山殿の地を新寺の建立地にする。 1339年、旧10月、光厳上皇(北朝初代)による院宣が下される。(「天龍寺重書目録」)。夢窓を開山、尊氏を開基として、勅願寺が創建された。当初は元号により、「暦応資聖(ししょう)禅寺」と称した。夢窓が住持を辞し、等持院主・古先印元を大勧進とした。都寺妙了と共に住持代行する。尊氏は荘園を寄進した。 1340年、仏殿、法堂、僧堂、庫裏、三門の造営工事が始まる。(『造営記』)。造営料所として尊氏の日向国、阿波などの庄を寄進し、光厳上皇は丹波弓削庄地頭職を寄進する。 1341年、夢窓が住持に復する。尊氏、夢窓も普請に加わり、芝土籠に土を入れ御堂へ運ぶ。寺号「暦応資聖禅寺」について、比叡山延暦寺などの反発により、直義が見たという大堰川から天に昇る金龍の夢(瑞夢)により、旧7月、「天龍資聖禅寺」に改められた。旧12月、直義により造天龍寺宋船(天龍寺船)2隻の元王朝派遣の許可が下りる。直義は、天龍寺を五山十刹位第2位にした。 1342年、旧4月、将軍・足利尊氏は、天龍寺を京都五山の第2位に定めた。秋、寺の造営費捻出のために、夢窓により、元へ貿易船、「造天龍寺宋船(天龍寺船)」が派遣される。国内に元の文物が持ち込まれ、莫大な利益をもたらした。法堂上棟、三門立柱し、尊氏、直義が参詣する。 1343年、仏殿、法堂、土地堂、祖師堂、方丈、書院、庫裏、三門、外門、総門、鐘楼など70余りの伽藍が完成する。(『造営記』)。春、天龍寺船が帰港した。 1344年、後醍醐天皇の霊廟が完成する。(『天龍紀年考略』)。ほぼ寺観を整える。北朝初代・光厳天皇が行幸した。 1345年、仏殿、法堂が完成し、後醍醐天皇の七回忌に、開堂法要が執り行われた。落慶法要は、夢窓が導師を務めた。尊氏、直義、守護大名など多数が参加した盛大なものになる。光厳上皇の臨幸供養は、延暦寺衆徒の延暦寺、東大寺以外の臨幸供養は認められないとした強訴により、取り止めになる。翌日の御幸になる。尊氏、直義も法会に加わる。(『太平記』『園太暦』『帥卿記』)。北朝第2代・光明天皇が入山する。夢窓により庭園が完成した。当時の境内は、東は釈迦堂、西は亀山、南は嵐山、北は法金剛院に及び、36町を有していた。 1346年、夢窓が「天龍寺十境」を定める。仏徳を賛美する韻文・頌(じゅ)を作る。光厳上皇が臨幸した。夢窓は雲居庵に退隠する。 1347年、光厳上皇が臨幸する。 1348年、輪蔵が完成した。 1350年、旧8月、光厳院、光明院が臨幸する。(『臨幸記』) 1351年、旧7月、僧堂が完成する。(天龍寺紀年考略)。夢窓が再住し、後醍醐天皇十三年忌仏事後、退院した。 1356年、焼失する。 1358年、旧1月、多くの伽藍が焼失した。雲居塔、多宝院、亀頂塔、霊庇廟は焼失を免れた。(『空華日用工夫略集』)。龍山徳見(りゅうさん-とくけん)を住持に再任し、春屋妙葩(しゅんおく-みょうは)が復興大勧進職に就く。(『園太暦』)。旧9月、将軍・足利義詮は、天龍寺を京都五山の第2位にする。(1度目の大火災) 1359年、幕府は天龍寺再建のために、棟別銭を徴する。 1360年、春屋は足利基氏の要請により、夢窓直弟子10人を鎌倉に遣わした。 1363年、旧11月、春屋は綸旨を得て入寺する。 1364年、春屋は光厳上皇の寿塔金剛院を山内に営む。 1367年、旧2月、塔、塔頭以外は全焼する。(『太平記』)。相国寺開山の春屋により再興、修復されている。(「天龍寺文書」)。倭寇禁止を願い、来日した高麗の訪日使節団(代表・金竜)が雲居庵に滞留する。(2度目の大火災) 1373年、旧9月、仏殿、法堂、僧堂、衆寮、東司、三門が焼失している。(『後鑑』)。明の太祖朱元璋が倭寇の取締の件で来日し、天龍寺に招かれる。(3度目の大火災) 1374年、旧8月、再建が始まる。(『花営三代記』) 1379年、旧4月、綸旨により僧禄(禅林統括機関)が置かれ、初代に春屋が任じられる。(鹿苑寺文書) 1380年、旧12月、東廊、文庫、庫裏が焼失した。春屋が再興する。(『空華日用工夫略集』)(4度目の大火災) 1382年、東廊、文庫、庫裏が再建される。春屋が再住する。 1383年までに、仏殿が再建になる。 1386年、旧7月、将軍・義満は京都五山の第1位に定めた。最盛期には塔頭・子院150寺を数えた。 1387年、2402石の寺納米、5721貫の銭貨を得る。 室町時代、1394年、浴室、総門を焼失する。旧2月、後亀山上皇は、泰成親王を伴い、天龍寺に御幸した。足利義満と初めて対面した。 1401年、義満により相国寺と交替し京都五山第2位になる。 1410年、京都五山第1位に復する。以後、変化はなかった。 1419年、法界門を焼失した。 1420年、朝鮮回札使・宋希環は宝幢寺で4代将軍・義持朝鮮国王書簡を手渡し、義持書簡を得る。(『老松堂日本行録』) 1426年、100余の塔頭が描かれている。(『応永鈞命図』) 1441年、徳政一揆は嵯峨、天龍寺放火を迫る。 1443年、日本通信使書状官・申叔舟が、天龍寺、西芳寺を訪れた。(『保閑斎集』) 1445年、焼失する。 1447年、旧7月、浴室、七堂を放火により焼失している。雲居庵は残る。(『臥雲日件録』)。(5度目の大火災) 1451年、足利義政の遣明船10船のうち、3船(1号、3号、9号)が天龍寺船になる。 1461年、幕府は勘合符を与え、僧堂造営費を朝鮮国に募る。 1462年、勘合船に3船が天龍寺船になる。 1468年、旧9月、応仁・文明の乱(1467-1477)の西嵯峨の乱により臨川寺とともに焼失した。(『碧山日録』)(6度目の大火災) 1523年、法堂のみが再建される。 安土・桃山時代、1585年、旧11月、豊臣秀吉は朱印状により寺領1720石を寄進した。法堂が上棟される。 1596年、慶長伏見の地震で倒壊する。 江戸時代、1604年、徳川家康は黒印状で寺領7020石を安堵する 1615年、幕府により五山十刹諸山法度の規定を受ける。 1734年、連環結制が始まる。五山持ち回りで、雨安居時に10人ずつの参加を得、結制(集団的坐禅)を行なった。 1815年、旧1月、法堂、方丈などを焼失する。その後、再建される。(『年中記録』)(7度目の大火災) 1830年、文政の地震により所々が破損した。嵐山・天龍寺の上の山、平地も裂けたという。(『甲子夜話』『浮世の有様』) 1864年、旧6月26日、浪士ら100余人が天龍寺に集結する。(『甲子戦争記』)。旧7月、蛤御門の変(禁門の変)で、長州兵1000人が寺に籠もり、御所に向けて出陣した。その後、幕府軍・薩摩藩兵の探索により、山内での収奪と砲撃が行われる。薩摩により火がかけられ仏殿、庫裏、僧堂、塔頭などが損傷、焼失した。(『寿寧院日記』)(8度目の大火災) 1866年、臨川寺客殿を移して仮本堂にする。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈による混乱があった。以後、衰微する。 1870年、現在地、直作地以外は上知になる。 1876年、臨済宗各派とともに独立し、天龍寺派の大本山になった。 1877年、上地により寺領(嵐山、亀山、嵯峨)などの大半を失う。境内は10分の1(30ha)に減じている。 1879年、朝廷より下賜金が下される。 1883年、6月、天龍僧堂(雲居庵)が開かれた。 1894年、法堂を起工する。 1899年、法堂、方丈、庫裏が再建される。 1900年、仮法堂を書院(集瑞軒)にした。 1924年、小方丈が再建になる。 1934年、多宝殿、茶室「祥雲閣」、小間席「甘雨亭」が建立される。 1941年、多宝殿奥殿、廊下が建立された。 現代、1952年、27000坪(89256㎡)が譲渡される。 1962年、5月9日、湯川秀樹、朝永振一郎、坂田昌一の3博士が呼びかけ人になり、日本版パグウォッシュ会議「科学者京都会議」が開催される。(『京都の歴史10 年表・事典』) 1994年、「古都京都の文化財」として、「世界遺産条約」に基づく世界文化遺産に登録されている。 2000年、龍門亭が建立された。 2006年、旧境内地の発掘調査で、室町時代の石組の掘が発見された。 ◆夢窓 疎石 鎌倉時代中期-南北朝時代の臨済宗僧・夢窓 疎石(むそう-そせき、1275-1351)。男性。伊勢国(三重県)の生まれ。父・佐々木朝綱、母・平政村(北条政村?)の娘。1283年、市川・天台宗の平塩山寺・空阿大徳に師事、後に剃髪する。1292年、奈良・東大寺の慈観につき受戒した。平塩山寺・明真没後、建仁寺・無隠円範(むいん-えんぱん)に禅宗を学ぶ。1295年、鎌倉に下向、東勝寺・無及徳栓、建長寺・韋航道然、1296年、円覚寺・桃渓徳悟、建長寺・痴鈍空性に参じた。1297年、建仁寺・無隠円範、1299年、建長寺・一山一寧(いっさん-いちねい)のもとで首座、1303年、鎌倉・万寿寺の高峰顕日(こうほう-けんにち)に禅を学び、1305年、浄智寺で印可を受ける。浄居寺を開山した。1311年、甲斐国牧丘の龍山庵、浄居寺に一時隠棲する。美濃国・虎渓山永保寺(古谿庵)を開き、北山、土佐、鎌倉、三浦、上総と移り、1325年、第96代・南朝初代・後醍醐天皇の請により上洛、南禅寺住持になる。1326年、北条高時に鎌倉・寿福寺の請を避け伊勢国・善応寺を開く。鎌倉・南芳庵に居し、1327年、瑞泉寺を開く。1329年、円覚寺に入り高時、北条貞顕の信を得る。1330年、甲斐・恵林寺を開き、1331年、瑞泉寺、1332年、恵林寺に移り、播磨・瑞光寺を開く。1333年、鎌倉幕府が滅亡、建武の新政を開始した後醍醐天皇に招かれ、1334年、南禅寺に再住した。1336年、臨川寺・西芳寺開山に迎えられた。足利家の内紛の観応の擾乱で調停し、北朝方の公家、武士が帰依する。尊氏は後醍醐天皇らの菩提を弔うため、疎石の勧めで全国に安国寺を建立、利生塔を設置した。1339年、天龍寺を開山した。1342年、建設資金調達のため、天龍寺船の派遣を献策した。1346年、雲居庵に退隠する。1351年、天龍寺再住になる。最晩年は臨川寺・三会院(さんねいん)に移り亡くなった。77歳。 夢窓国師・正覚国師など、歴代天皇より7度の国師号を賜与され「七朝帝師」と称された。北条高時、後醍醐天皇、足利尊氏らの帰依を受け外護を得た。夢窓派としては、無極志玄、春屋妙葩など門下は13000人にのぼる。多くの作庭も行う。能書家としても知られた。 疎石は、後醍醐天皇が亡くなる2カ月前に、僧形の天皇が乗り物に乗り、亀山宮に入る夢を見たという。1339年、天龍寺開山、1342年、建設資金調達のため天龍寺船の派遣を献策した。1345年、天龍寺庭園完成、雲居庵を開創した。1346年、天龍寺を辞したが、亡くなる1351年、再び再任されている。77歳。 ◆後醍醐 天皇 鎌倉時代中期-南北朝時代の第96代・南朝初代の後醍醐 天皇(ごだいご-てんのう、1288-1339)。男性。名は尊治(たかはる)。父・第91代・後宇多天皇、母・談天門院藤原忠子の第2子。1302年、親王宣下。1304年、大宰帥、1308年、持明院統の第95代・花園天皇の皇太子に立つ。1318年、即位し、1321年、親政を開始する。鎌倉幕府打倒計画、1324年、正中の変の失敗、引き続く倒幕計画、1331年、元弘の変の失敗により、京都を脱し笠置山に逃れた。1332年、隠岐島に流されたが脱し、1333年、挙兵、足利尊氏の協力により復権し、天皇中心の政治「建武の新政」を行った。1336年、新政に失望した尊氏は離反し、武家政治の再興を図る。天皇は、吉野朝廷(南朝)を開き、以後、二つの朝廷が並立する南北朝時代(1336-1392)になった。京都に戻ることなく吉野で亡くなる。 儀式典礼に詳しく、学問、和歌も好んだ。52歳。 ◆足利 尊氏 鎌倉時代後期-南北朝時代の武将・足利 尊氏(あしかが-たかうじ、1305-1358)。男性。初めは高氏。源頼朝同族の家の生まれ。父・貞氏、母・上杉清子。第96代・後醍醐天皇の鎌倉幕府倒幕の元弘の乱(1331-1333)に対し、初めは幕府軍に付く。その後、倒幕に転じた。1333年、六波羅探題を急襲し幕府を滅ぼした。後醍醐天皇自ら政治を行った建武新政により厚遇される。従三位、武蔵守に叙任され、天皇の諱(尊治)の一字を与えられ尊氏に改名する。1335年、関東で北条時行の反乱(中先代の乱)を鎮め、天皇と対立した。後醍醐軍との攻防の後、持明院統の豊仁親王(北朝第2代・光明天皇)への譲位で天皇と和睦した。1336年、建武式目を制定し新幕府(室町幕府)を開く。吉野に移った後醍醐天皇は、南朝を建てた。1338年-1358年、征夷大将軍になる。1339年、後醍醐天皇が吉野で死去し、尊氏は弟・直義(ただよし)とともに天皇のために盛大な法要を営む。1341年、後醍醐天皇追善のために、暦応資聖禅寺(天龍寺)を建立した。1352年、当初は直義と二元政治を執り、観応の擾乱で殺した。京都二条万里小路邸で死去した。夢窓疎石に帰依した。法名は等持寺殿仁山妙義、長寿寺殿。 54歳。 墓所は京都・等持院(北区)にある。 ◆春屋 妙葩 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の僧・春屋 妙葩 (しゅんおく-みょうは、1311-1388)。男性。芥室、不軽子、国師号は知覚普明など。七朝の国師と称され、7代の天皇に国師号を贈られた。甲斐(山梨県)の生まれ。夢窓疎石の甥になる。1322年、甲斐・慧林寺の道満につく。1325年、得度、1326年、南禅寺住持の夢窓のもとで登壇受戒した。夢窓に従い鎌倉の浄智寺・瑞泉院(後の瑞泉寺)に移る。1327年より、鎌倉・浄智寺の元の渡来僧・竺仙梵僊(じくせん-ぼんせん)に師事、鎌倉・円覚寺に赴く。1334年より、竺仙の書状侍者、1335年、京都の夢窓に参じた。1336年、南禅寺・元の渡来僧・清拙正澄(せいせつ-しょうちょう)に梵唄(声明)を学んだ。1345年、天龍寺・雲居庵主、夢窓により春屋の号を受け印可を得た。1357年、等持寺に住した。1351年、夢窓没後、無極志玄(むきょく-しげん)につき、1359年、その没後は同派領袖の一人になる。1363年、天龍寺に住した。1368年、南禅寺山門破却事件で延暦寺と対立、管領・細川頼之の裁定に反発し、強硬派の春屋一派は朝廷、幕府に抗議したため、春屋らは丹後・雲門寺に10年間隠棲する。1379年、頼之失脚後、天龍寺・雲居庵、南禅寺住持に戻り、足利義満の外護により禅宗最高要職・天下僧録司に任じられた。宝幢寺住持、寿塔を建て鹿王院と名付ける。1382年、天龍寺に再住した。1384年、義満創建の相国寺勧請開山を夢窓とし、自らは2世に就く。鹿王院で亡くなり、当院に葬られる。相国寺・大智院にも分葬された。78歳。 『夢窓国師年譜』などを著す。五山版の祖録、外典など出版事業に業績を残した。 ◆後嵯峨 天皇 鎌倉時代前期-中期の第88代・後嵯峨 天皇(ごさが-てんのう、1220-1272)。男性。邦仁(くにひと)。名は邦仁(くにひと)、法名は素覚。父・第83代・土御門天皇、母・土御門通宗の娘・贈皇太后・源通子(つうし)の第2皇子。1221年、母を亡くし、朝廷と幕府の内戦である承久の乱で、父・土御門上皇は四国に移された。以後、外家・源通方に養われ、没後は祖母・承明門院源在子に土御門第で養育された。1242年、12歳の第87代・四条天皇は急逝する。九条道家は、第84代・順徳天皇皇子・忠成(ただなり)親王を擁立しようとした。幕府は承久の乱に挙兵したとして拒む。邦仁親王は北条泰時(ほうじょう-やすとき)に擁立され、幕府の意向で即位した。1246年、在位4年で第2皇子・久仁(ひさひと)親王(第89代・後深草天皇)に譲位する。幕府の朝廷に対する干渉により、1252年、第2皇子・宗尊(むねたか)親王を、最初の宮将軍(6代将軍)として鎌倉に下した。1259年、第3皇子・恒仁(つねひと)親王(第90代・亀山天皇)が即位し、後嵯峨上皇は院政を続ける。1268年、出家し素覚と称した。後嵯峨法皇は死に先だち、死後の治天の君(天皇家の惣領)の決定も幕府に委ねた。 譲位後は天龍寺の地に離宮亀山殿、嵯峨殿を築き、後深草天皇、亀山天皇に対して27年間の院政を敷いた。兄・後深草天皇よりも弟・亀山天皇を愛したため、後深草天皇の皇子・熙仁(ひろひと)親王を差置いて、亀山天皇皇子・世仁(よひと)親王(後宇多天皇)を皇太子に立てた。このため、没後、後深草天皇系(持明院統)と亀山天皇系(大覚寺統)の対立、両統迭立(てつりつ)激化の一因になった。高野、熊野を詣で、経論を書写供養した。和歌に優れ、藤原基家、藤原為家らに『続古今和歌集』を撰ばせた。『続後撰集』などに歌が収められている。53歳。 陵は嵯峨南陵(右京区)になる。 ◆亀山 天皇 鎌倉時代中期-後期の第90代・亀山 天皇(かめやま-てんのう、1249-1305)。男性。名は恒仁(つねひと)。父・第88代・後嵯峨天皇、母・西園寺実氏の娘・大宮院姞子の第3皇子。1259年、即位し、大覚寺統最初の天皇になる。1274年、皇子の第91代・後宇多天皇に譲位、院政をとる。持明院統との対立になる。同年、1281年、2度のモンゴルの襲来があり、石清水八幡宮に参籠した。(文永・弘安の役)。1289年、剃髪し、金剛源と称した。1291年、離宮を改め禅寺にし、南禅寺の起りになる。評定制を大改革した。和歌、漢詩文に秀で、『続拾遺集』を撰ばせた。 山城亀山法華堂に葬られる。陵墓は亀山陵(右京区)になる。57歳。 ◆鈴木 松年 江戸時代後期-近代の日本画家・鈴木 松年(すずき-しょうねん、1848-1918) 。男性。名は賢、字は百僊。京都生まれ。父・絵師・鈴木百年の長男。幼少より父に学ぶ。1881年、京都府画学校の教員になる。「いま(曾我)蕭白(しょうはく)」といわれた。内国勧業博覧会などで受賞した。天竜寺法堂の天井画を描く。弟子に上村松園がある。70歳。 ◆若狭 成業 近現代の南画家・若狭 成業(わかさ-せいぎょう、1887-1957)。男性。名は忠太郎、別号を如岳、物外道人(もつがい-どうじん)。秋田県の生まれ。初め小野崎如水・高橋晁山に入門した。東京芸術学校を卒業後、寺崎広業、山元春拳に弟子入りする。山元と自ら絶縁し、京都の富岡鉄斎門下の山田介堂に学んだ。中国へ歴遊し、王一亭・呉昌碩と親交し影響を受けた。巽画会会員。 天龍寺第8代管長・関牧翁の友人であり、1957年に方丈襖絵を描いた。4ヵ月後に没し、「画龍院如意物外居士」の法名が付けられた。71歳。 ◆関 牧翁 近現代の臨済宗の僧・関 牧翁(せき-ぼくおう、1903-1991)。男性。関巍宗(ぎそう)、号は叱咤室。群馬県の生まれ。慶応義塾大学医学部中退した。武者小路実篤の「新しき村」を経て、1928年、岐阜の寺で得度した。京都・妙心寺を経て、1930年、天龍寺専門道場で関精拙(せき-せいせつ)に師事し、後の養子になる。1939年、専門道場師家(しけ)・管長代理になり、1946年、精拙の後を継ぎ天龍寺住持、天龍寺派第8代管長になる。天龍寺規則・宗制の改正を行う。著『牧翁禅話』など。87歳。 ◆平田 精耕 近現代の臨済宗の僧・平田 精耕(ひらた-せいこう、1924-2008)。男性。平田高士。京都の生まれ。1933年、生家の天龍寺塔頭・松巌寺で得度した。京大文学部哲学科卒。ドイツ・ハイデルベルク大留学を経て、1967年、天龍寺派宗務総長。1971年、花園大教授。1980年、禅文化研究所理事長、1989年、同所長。1991年、臨済宗天龍寺派管長・天龍寺住職に就く。 理論家、国際派として禅の普及に尽力した。著『禅からの発想』など。83歳。 ◆加山 又造 近現代の日本画家・加山 又造(かやま-またぞう、1927-2004)。男性。京都市の生まれ。父・西陣織の図案家。 1944年、京都市立美術工芸学校日本画科を卒業。 1949年、東京美術学校日本画科を卒業した。山本丘人(きゅうじん)に師事した。新制作協会展に出品し、1951年、1954年、1955年と新作家賞を受ける。多摩美大教授、1963年、東京芸大教授。1956年、新制作協会会員になる。1973年、第5回日本芸術大賞を受賞した。 1974年、創画会が結成され会員になった。 1980年、芸術選奨文部大臣賞受賞。 1997年、文化功労者。1998年、天龍寺法堂の天井画「雲龍図」を完成した。2003年、文化勲章受章。琳派技法を現代に生かした。作品に身延山久遠寺の天井画、「冬」「千羽鶴」 など。76歳。 ◆仏像・木像 ◈大方丈(本堂)中央の仏間に、本尊「釈迦如来坐像」(88.5㎝)(重文)を安置する。紫地の金襴布の向こうにある。 平安時代後期作になる。天龍寺の創建は、南北朝時代、1339年であり、それ以前に造仏されている。その詳細については不明。天龍寺が過去に受けた8度の火災で罹災しなかった。山内で最も古い。 割矧(わりはぎ)造であり、頭部手体幹部を一材で彫出し、膝前は別材を接ぎある。耳の後ろから前後に割矧し、ひび割れを防ぐために内刳りを施している。螺髪は彫出している。仕上げに漆箔が施されていた。 木造、ヒノキ材、漆箔(剥落)、現在は素地、彫眼。 台座・光背は失われている。 ◈大方丈に、秘仏の「聖(しょう)観世音菩薩立像」(重文)を安置する。一面二臂、かつては薬師如来脇侍、月光菩薩とみられている。 ◈法堂(はっとう)の中央須弥壇上に、「釈迦三尊像」を安置している。「釈迦如来坐像」、「文殊菩薩坐像」、「普賢菩薩坐像」になる。 後の壇に、南北朝時代の「開山・夢窓疎石木像」(重文)、室町時代作の「開基・足利尊氏木像」、「光厳上皇位牌」、「歴代住持位牌」などを安置している。 ◈多宝殿に「後醍醐天皇像」が安置されている。 ◈境内の「飛雲観音」は、仏師・西村公朝(1915-2003)の作による。現代、1980年に建立された。台座揮毫は管長・関牧翁、清水寺貫主・大西良慶、戦没した19歳の特攻兵・高崎文雄による。菩薩像の左手に載る火焔宝珠は十字架を刻む。 ◆建築 伽藍配置は、鎌倉・建長寺を踏襲している。東を正面として西へ縦長に配置されている。東より、総門、中門・勅使門、放生池、法堂、唐門、大方丈が建つ。 ◈「勅使門」は、安土・桃山時代-江戸時代前期の慶長年間(1596-1615)の建立による。山内最古の建物になる。江戸時代前期、1641年に御所・明照院禁門より移築したという。伏見城遺構ともされた。切妻造、四脚門、本瓦葺。 ◈「中門(ちゅうもん)」は、安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)の建立による。親柱が棟木を受ける禅宗様になっている。切妻造、四脚門、禅宗様、本瓦葺、練塀。 ◈「法堂(はっとう)」は、江戸時代後期、1864年の兵火により焼失した。江戸時代中期(後期とも)に建てられた旧座禅堂(雲居庵、選仏場)を近代、明治期(1868-1912)に移築して再建された。禅宗七堂伽藍の一つになる。法堂は説法堂の意であり、住持が仏に代って衆に説法する場所をいう。正面扉上に掲げられている「選仏場(せんぶつじょう)」とは、僧堂を意味している。仏殿としても使用されている。天井に雲龍図が描かれている。正面須弥壇には釈迦三尊像を安置する。 東面している。天井は鏡天井、堂内床は塼敷。5間4面、単層、寄棟造、桟瓦葺。 ◈「大方丈」は、江戸時代後期、1864年に兵火で焼失した。近代、1899年に再建される。境内で最大の建物になる。 中央の「室中」(48畳敷き)に釈迦尊像を祀る。左右の部屋(24畳敷き)は3室を通して使うこともできる。西側(裏)は曹源池に面している。正面の「方丈」の扁額は天龍寺第8代管長・関牧翁筆による。襖の雲龍の絵は物外道人(若狭成業)筆による。 東面している。6間取り(表3室、裏3室)の方丈形式、正面、背面に広縁、その外に落縁ほ廻している。正面30m、奥行き20m、入母屋造、桟瓦葺。 ◈書院の「小方丈」は、近代、1924年に建立された。2列に部屋が並ぶ。来客、接待、行事、法要などに使用される。 ◈「多宝殿」は、近代、1934年に関精拙により建立された。後醍醐天皇の尊像を祀る祠堂になる。この地は、かつて亀山上皇の離宮が営まれ、後醍醐天皇の学問所があった。後醍醐天皇像、その両側に歴代天皇の尊牌が安置されている。宿敵・足利尊氏像のある法堂とは150m離れている。 後醍醐天皇の吉野朝の紫宸殿を模して建てられた。拝堂は合いの間を通して祠堂と繋がる。拝堂には正面に1間の階段付き向拝付、広縁、拝殿は半蔀。入母屋造、檜皮葺。 ◈「庫裏」は、近代、1899年に建立された。台所兼寺務所の機能を持つ。七堂伽藍の一つ。 方丈や客殿と棟続きで、屋根には煙出し櫓がある。切妻造。 ◈「僧堂(そうどう)」は、専門道場であり、修行僧(雲水)住している。 ◈「精耕館(せいこうかん)」は、現代、2000年に、開山夢窓国師650年遠諱記念事業として建立された。天龍寺国際宗教哲学研究所であり、天龍寺史編纂所として宗教哲学書などの古文書などをを収蔵している。海外向けの研究書なども出版物も発行している。 ◈「龍門亭(りゅうもんてい)」は、2000年に、開山夢窓国師650年遠諱記念事業として建立された。曹源池の南側にある。夢窓が選んだ「天龍寺十境」の一つ龍門亭を再現した。天龍寺直営「篩月(しげつ)」の精進料理が出されている。 ◆茶室 ◈茶室「祥雲亭(しょううんかく)」は、小方丈の廊下の北にある。近代、1934年に多宝殿を建立した際に、7代・管長の関精拙により建立された。 表千家の茶室「残月亭」を写した。もとは、利休が聚楽屋敷内に建てた。12畳敷の広間、2畳の上段の間を床の間とした。表千家にある広間の中で格式が高い。 ◈「甘雨亭(かんうてい)」は、水屋で繋がる。裏千家14代家元・淡々斎の命名による。近代、1934年に関精拙により建立された。4畳半台目、通い口前に三角形の鱗板を付ける。 ◆庭園 庭園は、夢窓疎石の開山に伴い築造された。「前庭」と「内庭」がある。内庭は「方丈庭園」と「書院庭園(曹源池庭園[そうげんち-ていえん])」に分かれている。 ◈「前庭」は法堂の東に位置している。ほぼ長方形の庭面であり、両側は築地塀により囲まれている。左右対称の地割があり、勅使門、池、法堂、赤松の疎林から成る。 ◈「方丈庭園」は大方丈の東にあり、白砂敷きに砂紋が引かれた平庭になる。 ◈大方丈の西にある「書院庭園」は、「曹源池庭園(そうげんち-ていえん)」と呼ばれている。池泉廻遊式であり、亀山々麓に広がり、山を取り込んだ大規模な借景式庭園になっている。1200坪(4000㎡)の広さを占めている。史跡・特別名勝の第1号指定された。 室町時代、開山・夢窓疎石の最晩年の作庭といわれている。夢窓にとって作庭とは、修行の一つだった。曹源池の名称は、夢窓が池の泥を揚げた時、池中から「曹源一滴水(そうげんの-いってきすい)」と記した石碑が現れたことに因むという。禅語「曹源一滴水」とは、「正しい源から流れ出る真実の禅、すべての源」という意味があるという。 平安時代この地には、第60代・醍醐天皇皇子・前中書王兼明親王の亀山の山荘があり、その池泉が庭の原型とされている。それを改修したともいう。庭は、第96代・南朝初代・後醍醐天皇への鎮魂の意味を含んでいるともいう。 庭園が境内の西に位置するのも、西方浄土の方角を意味している。大方丈前には白砂が敷かれ、その先に曹源池(心字池)がある。亀山を背後にし、呼応して池は亀の形をしているという。池泉の中央に中島は造られていない。正面に「岩島(鶴島)」、北(右手)に「亀島」があり、亀の頭になる。これらの鶴石、亀石は神仙思想の長寿延年を意味している。 池中央正面には、2枚の巨岩を立て龍門の滝とした滝石組(龍門瀑、滝頭石組)があり、石橋が架かる。江戸時代には滝組から、掛樋により水を落していた。背後の谷を隔てた亀山山裾に、湧水地があるという。なおこの地点より、「曹源一滴水」と刻んだ石が出土している。 三段の滝石組は、最も上に「遠山石(観音石)」、中ほどに「鯉魚石(りぎょせき)」、下に「水落石」を立てる。その左に「碧巌石」がある。鯉はすでに下段を昇り切り、中段に向っている。通常では鯉魚石は滝の下に置かれる。曹源池の石は滝の流れの横に置かれ、すでに鯉から龍になろうとしている姿を表し珍しいという。 これらの枯滝石組、鯉魚石は、中国黄河中流域にある龍門瀑の故事に由来する。龍門瀑は流れが激しく、滝を昇りきった鯉は、天に昇り龍に化するといわれた。禅ではそれにたとえ、厳しい修行の後に悟りを開き、仏になる戒めとしていた。南宋からの渡来僧・鎌倉建長寺の蘭渓道隆(らんけい-どうりゅう、1213-1278)が日本に伝えたといわれている。 滝の左方には坐禅石が据えられている。3枚の自然石(青石、緑泥片岩)の橋は、夢窓により据えられた。3石の「平石」と間に「橋脚石」、脇の「橋添石」とで組まれている。後に「三橋石」と呼ばれた。 3石は「虎穴の三笑」の故事に因み、儒教、仏教、道教の三宗を表し、それらを超越することを意味しているという。また、石は、禅修業に必要な師、環境、本人の意志を表しているという。立石(垂直方向)の石組のなかで、橋は横(水平方向)の石組であり、全体の構図を安定させる意味も持つ。現存最古の石橋とされ、その後の庭園作庭に影響を与えた。石橋の左には5つの「夜泊石」が並べられている。 龍門瀑の右手にある鶴島に、三尊形式の「岩島」がある。中心の立石の釈迦牟尼仏、低い立石の普賢菩薩、横石の文殊菩薩から成る。浮島のような岩、岸は洲浜型の出島、汀などがみられ、浄土庭園の様式がある。池の右には、亀島が造られ、蓬莱連山を表している。 庭園は、亀山や嵐山、愛宕山を借景に取り入れている。なお、池には遠近法が取り入れられている。池の南(左手)は池の幅が広く、北(右手)は狭く造られている。このため、南では借景の山並みが近くに、北からは遠くに見える。 夢窓は、足利直義の問いに答えた『夢中問答集』で、「山水(庭)を好むは、定めて悪事ともいふべからず。定めて善事とも申しがたし。山水に得失なし。得失は人の心にあり」と語っている。庭を好むことは悪くも良くもなく、庭そのものに利害得失もない。それはただ人の心中にあるとした。 庭園は、修行の場でもある。雲水は夜に曹源池に向かう。「夜坐(やざ)」といわれる。 夢窓は、山内塔頭・雲居庵にもう一つの庭園を造っている。最後の作庭になった。庭は、江戸時代の『都林泉名勝図絵』(1799)にも記されている。現在の墓地付近に広大な池泉式庭園があり、いまは失われている。庭には龍門瀑が組まれ、西芳寺庭園との類似点があったといわれている。また、後に塔主として入った相国寺の春林周藤に追従した雪舟(1420-1506)にも、夢窓の作庭が影響したとみられている。 ◈「百花園(ひゃっかえん)」は、境内北西にあり、現代、1983年に造園された。多宝殿から北門への苑路で、桜、草花など多くの植栽がある。 ◆鎮守社 総鎮守社「八幡社」には、八万大菩薩を祀る。かつて亀山山頂に祀られていた。天龍寺十境の一つ霊庇廟(れいひびょう)と呼ばれ、南北朝時代、1344年に夢窓の霊夢により八幡宮として建立される。近代、1875年に現在地に遷された。1937年に増改築された。 ◆文化財 ◈ 南北朝時代の「不動明王像」(重文)、南北朝時代の「北畠親房消息」(重文)、中国渡来の元時代の「観世音菩薩像」(重文)、南宋時代の馬遠筆という「雲門大師像・清涼法眼禅師」(重文)、南北朝時代の「北畠親房消息」(重文)、明時代の「花鳥図」、元時代の「葡萄図」、塔頭妙智院に無等周位筆の絹本著色「夢窓国師像」(重文)など。 ◈ 夢窓国師筆「謝宋船綱司上堂語」。夢窓国師筆木額「篩月」。14世紀後半作とみられる「夢窓国師像」は、曲ろくに坐し、法印を結ぶ。 ◈ 木像の坐像「後醍醐天皇像」「足利尊氏像」。 ◈ 南北朝時代の夢窓疎石遺愛の硯石は、室町時代後期、1467年に遣明船で明に献上されたものが何らかの理由により持ち帰られたものという。 亀山天皇筆「三首の御詠」。 ◈ 室町時代前期、1426年、月渓中珊作という「応永鈞命絵図」(重文)は、寺領を書き記している。 ◈鎌倉時代前期、 1207年「嵯峨遮那院御領絵図」(重文)は臨川寺の前身とみられている。 ◈ 天龍寺船が中国より持ち帰った「天龍寺青磁」。 ◈ 禅堂本尊の文殊菩薩前に鉄製の立ち上がる「香炉」がある。 ◈ 大方丈の雲龍の絵は、現代、1957年に物外道人(若狭成業)によって描かれた。 ◈ 大方丈正面の「方丈」の扁額は関牧翁老師(天龍寺第8代管長)筆による。 ◈ 庫裡玄関の正面に置かれている「大衝立の達磨図」は、管長・平田精耕老師の筆による。方丈の床の間などに同じ達磨図が見られる。 ◆天龍寺と足利氏、後醍醐天皇 天龍寺と後醍醐天皇、室町幕府、足利氏との関係は深い。夢窓疎石は、師・仏国国師没後、俗世にまみれることを避けた。だが、隠岐から京都に還った後醍醐天皇に請われ、足利尊氏を通じて京都に呼ばれている。後醍醐天皇は夢窓に南禅寺、臨川寺を与えた。 天龍寺が建立されたのは、北朝方の室町幕府初代・足利尊氏が、北朝初代・光厳(こうごん)天皇の許可を受け、弟・直義とともに、南朝方の後醍醐天皇の菩提を弔うためのものだった。二人は、吉野で亡くなった後醍醐天皇の怨霊を恐れていたという。また、尊氏は天皇の政策には反したが、天皇個人を憎むことはなかったという。 二人に鎮魂の新寺建立を進言したのは、幕府の宗教政策の顧問になった夢窓だった。夢窓は、夢に亡くなった後醍醐天皇が嵯峨・亀山に御幸する姿を見たという。戦乱の犠牲者の追悼のためにも、諸国に一つ、臨済宗の寺院を安国寺に指定する。利生塔(五重塔、三重塔)の建立も進言し、実現させ、臨済禅は影響力を増した。 ◆五山 五山は、禅宗(臨済宗)の主要寺院をいう。「京都五山」に、南禅寺・天龍寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺がある。「鎌倉五山」に、建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺がある。 五山制度はインドに由来し、中国では南宋代の五山官寺制度があり、五山、その下に十刹、35か寺の諸山が置かれた。 日本では鎌倉時代末に、当初は鎌倉五山として採り入れられた。南北朝時代に京都の寺院も入るようになる。南北朝時代、1341年に5か寺の定めが崩れ、1386年以降は、京都五山が鎌倉五山より優位に立った。室町時代に官寺の制度として確立した。 天龍寺は、寺が完成する前の1341年に京都五山の第2位、1358年に第2位、1386年には第1位になった。その後、1401年に相国寺と交替し第2位、1410年には再び第1位になる。以後、変化はなかった。 ◆天龍寺船 室町時代、足利尊氏、光厳上皇は、天龍寺造営資金として土地の寄進をした。それでも資金不足だったため、尊氏の弟で副将軍の直義と夢窓は、モンゴルの来襲(元寇、1274、1281)以来絶えていた元貿易を再開させた。南北朝時代、1342年、幕府公認の「造天龍寺宋船」が派遣され、留学の禅僧も乗船している。 夢窓は、博多の商人・至本を綱司とし、交易の成否にかかわらず、一渡航につき五千貫文を天龍寺に納めさせ、寺の造営資金に充てた。幕府は、船を海賊などから保護する責任を負った。 なお、天龍寺船には先駆があり、鎌倉時代後期、1315年に火災にあった鎌倉・建長寺の造営費捻出のために、1325年に元に向けて「建長寺船」が出航している。 ◆五山版 天龍寺では、宋、元などの禅宗に関する復刻本「五山版」を出版してきた。南北朝時代に最も出版され、天龍寺開板は「天龍寺板」「臨川寺板」と呼ばれた。『夢窓国師語録』3巻(1365)、『虎丘語録』1巻(1394)、『宗鏡録』25冊(1370)など数多い。 ◆障壁画 大方丈の東西を仕切る襖には、南画家・物外道人(若狭成業)筆の障壁画「龍雲図」がある。龍は仏法守護神になっている。現代、1957年作であり、描き上げた4ヵ月後に亡くなる。「画龍院如意物外居士」の法名が付けられた。 ◆龍雲図 ◈法堂天井に「雲龍図」が描かれている。現代、1997年に、法堂移築100年・夢窓国師650年遠諱記念事業として、現代の日本画家・加山又造(1927-2004)筆による。 雲龍図は、天井(縦10.6m 横12.6m)に杉板(厚さ3cm)159枚を張り、全面に漆を塗り、さらに白土を塗った下地に描かれている。二重円相(直径9m)内に、墨色で描かれた「八方睨みの龍」は、龍図を見上げながら円を描いて堂内を回ると、どの方角からも睨んでいるように見える。 ◈それ以前には、近代、1899年作の鈴木松年(すずき-しょうねん、1848-1918)筆の「雲龍図」が描かれていた。雲に乗る龍の絵だった。損傷が激しく、現在ではその一部が保存されている。大方丈で一般公開(2月)している。 なお境内に、松年が描いた時に用いたという大きな「硯石」(2.6m)が碑として残されている。60人の僧がこの硯で墨を磨ったという。 ◈龍雲図は、龍が水を司る神であることから、仏法を守護し、修行僧に法雨、仏法の教えを降し、寺を火災から守るという意味もあった。室町時代、東福寺法堂に、画僧・兆殿司(明兆、1352-1431)が「蟠龍図(ばんりゅうず)」を描いたのが日本での初例といわれている。 ◆天龍寺十境 現在の境内は、かつての10分の1に過ぎない。南北朝時代、1346年、夢窓疎石が定めた「天龍寺十境(じゅきょう)」がある。これらすべては、かつての天龍寺境内を意味していた。 1.普明(ふみょう)閣(三門)、「壮麗な山門の雅称」。 2.絶唱渓(大堰川)、「大堰川」の清らかな渓水」。 3.霊庇(れいひ)廟(鎮守八幡宮/後醍醐天皇の廟)、「旧鎮守八幡宮」。 4.曹源池(そうげんち)(庭園)、「方丈裏の庭園」。 5.拈華(ねんか)嶺(嵐山)、「桜の美しい嵐山」、吉野の行在所より蔵王権現を遷し、吉野の桜を移植した。 6.渡月橋(現在地より川上にあった)、「朱塗欄干の美しい橋」。 7.三級巖(音無瀬 [となせ]の滝)、「川中にある三層の巨岩」。 8.萬松洞(ばんしょうどう、門前の松並木)、「門前通りの老松並木」。 9.龍門亭(音無瀬の滝を望む河畔の茶亭)、「嵐山を望む茶席」。 10.亀頂(きちょう)塔(亀山頂きの塔、九重塔)、「眺望絶景の亀山頂上の塔」。 ◆天皇陵 境内北西隅に、後嵯峨天皇陵(第88代、1220-1272)、亀山天皇陵(第90代、1249-1305)が東西に並ぶ。それぞれ法華堂が建てられている。 後醍醐天皇菩提塚(第96代、1288-1339)がある。 ◆文学 夏目漱石は、近代、1907年に天龍寺を訪ねた。『虞美人草』中で、寺を登場させている。「石に目を添えて遥かなる向こうを極むる行き当たりに、仰げば伽藍がある」と記した。翌日、保津川下りを体験している。 ◆名水 ◈「星の井戸」跡は、大昔、隕石が井戸に落ちたという。また、井戸に星が映ったことからこの名がついたともいう。 ◈近代、嵯山昌禎住持により、自らの衣代すら資金に当てて掘りあてたという「更衣泉」があったという。 ◈「弁天湯」(1876)は、塔頭の慈済院に沸いた温泉で、龍淵元碩住職により、寺の再建資金の捻出のために使われたという。 ◈「愛の泉」は、平和観音と愛の泉がある。観音像はかつて中国より伝来したという。夢窓国師が観音菩薩を篤く信仰した。泉は、地下80mより汲み上げられている。水を口に含むと愛と幸を授かるという。 ◆放生池 放生池には、初夏、蓮が咲く。池は、泮池といわれる左右対称のもので、反りのある桁行形式の石橋が架かる。俗世から聖地に入る境界を意味する。 ◆塔頭 塔頭に松巌寺、慈済院、弘源寺、三秀院、金剛院、妙智院、寿寧院、等観院、永明院、友雲庵、宝巌院、専門道場(僧堂)がある。 ◆遺跡 ◈現代、2006年、旧境内地の発掘調査で、室町時代の石組の掘が発見された。多量の焼け瓦、焼け土で埋め戻されており、室町時代、1468年の兵火による焼失の痕跡とみられている。その後、堀は縮小し、寺院財政の悪化を物語っている。 堀の幅2.7m、深さ1.3m。 ◈現代、2019年に民間調査会社「国際文化財」の発掘調査により、天龍寺近くの嵯峨遺跡(右京区)から、南北朝時代以降に創業し、14世紀中-15世紀後半の2期に操業した酒造りの遺構が出土した。天龍寺などが手がけた「僧房酒(そうぼうしゅ)」の関係遺構ともいう。透明度の高い「浄酒(すみざけ、清酒)」が寺院などで造られていた。 2018年の調査によると、口の広い甕(かめ)を180個分据えた跡、搾り機、貯蔵施設も確認された。一角からは木柱の基礎部分、建物跡(南北12m、東西14m)も見つかった。木柱は1.5m間隔で東西に2本確認され、根元(直径30㎝、45㎝)が残っていた。柱に段差を付けほぞ穴を開け、十字状に横木を通し、その上に重石として数個の巨石が置かれていた。木柱の近くには、大型の壺を据えた円形の穴なども見つかった。天秤型の酒搾り機では、布袋入りの醪(もろみ)を酒槽(さかふね)に収め、撥木(はねぎ)で酒槽の蓋を押し酒を搾った。木柱はこの撥木を支える男柱(おとこばしら)とみられる。穴は酒槽から搾り出た酒を受ける垂壺(たれつぼ)が据えられた跡とみられている。 ◆野生生物・植生 境内に本来の植生であるアラカシ群落(常緑広葉樹)が見られる。 ヤマトソリハゴケ(蘚類、絶滅危惧種)、アラハシラガゴケ(蘚類、絶滅危惧種)、チャボサヤゴケ(蘚類、絶滅寸前種)、ヤマトムチゴケ(苔類、準絶滅危惧種)がある。 寺周辺にキンイロネクイハムシ(昆虫類、絶滅寸前種)が生息する。2015年現在。 ◆花暦 枝垂れ桜・染井吉野など200本(4月上旬-中旬)には、境内の300本(1000本とも)の楓の紅葉と周囲の嵐山、亀山などの木々の紅葉も重なる(11月上旬-中旬)。 放生池は、蓮(7月上旬-8月中旬)が見られる。八重紅蓮、瓜紅白蓮、舞妃蓮など。アセビ(3-5月)、フヨウ・ハス・サルスベリ(6-8月)、ハギ(9-11月)、ツバキ・ウメ・サザンカ(12-2月)。 ◆天龍寺七福神めぐり 天龍寺七福神めぐり(2月節分)は、当初、近代、1930年に阪急電鉄嵐山線の開通を記念して、嵐山一帯の社寺で始められた。その後、廃絶する。現代、1960年より天龍寺山内に再構成されて復活した。 当日は、総門前で福笹を受けて7塔頭を巡る。山内では、嵯峨念仏狂言、年男の豆撒き、甘茶接待などが催される。 ◆映画 現代劇映画「制覇」(監督・中島貞夫、1982年、東映)の撮影が庭園で行われた。組長を引退した田所政雄(三船敏郎)は、妻・ひろ子(岡田茉莉子)と訪れる。 ◆アニメ ◈アニメーション『競女!!!!!!!!』(原作・空詠大智、監督・髙橋秀弥 、制作・XEBEC、2016年10月- 2018年12月、全12話)の舞台になった。曹源池庭園が登場する。 ◈アニメーション『ハイスクールD×D』(原作・石踏一榮、監督・柳沢テツヤ(第1期-第3期)・末田宜史(第4期)、制作・ ティー・エヌ・ケー(第1期-第3期)、パッショーネ(第4期) 、第1期2012年1月-3月、第2期2013年7月-9月、第3期2015年4月- 6月、第4期2018年4月-7月、第1期全12話 ・ OAD2話、第2期全12話・OAD1話、第3期全12話・OAD1話、第4期全13話)の舞台になった。 ◆修行体験・精進料理 ◈坐禅会(毎月第2日曜日、9:00-12:00、友雲庵(ゆううんあん)、7-8月は7月最終土・日曜日の暁天講座のみ、休会は2月)。 ◈龍門会(毎月第2日曜日、10:00-11:00、友雲庵)。 ◈写経(予約により随時、9:00-17:00、多宝殿)。 ◈境内の「天龍寺 篩月(しげつ)」で、庭園を望みながら精進料理が頂ける。年中無休。 ◆年間行事 茶礼・祝聖 修正会般若修行(1月1日)、修正般若満散行事(1月3日)、祝聖行事・和韻披露(1月15日)、月例開山忌(1月30日)、開制(2月1日)、天龍寺節分祭・天龍寺七福神めぐり(2月3日)、涅槃会・刺繍の涅槃図公開(3月15日)、灌仏会(花まつり)(4月8日)、雨安居入制大接心(4月15日)、三門施餓鬼・解制(7月15日)、盂蘭盆(8月13日-15日)、嵐山燈籠流し・川施餓鬼(天龍寺、大覚寺、清凉寺)(8月16日)、後醍醐天皇忌・八幡祭放生会(9月15日)、達磨忌(祖師忌)(10月5日)、雪安居入制大接心(10月15日)、開山毎歳忌 宿忌(10月29日)、開山毎歳忌(夢窓疎石忌日法要)(10月30日)、臘八大接心(12月1日)、成道会(12月8日)、歳晩渡諷経行事・除夜の鐘(23:30より法要、整理券配布後に、23:45より鐘が撞かれる。第一打と最後は僧侶が撞く。ほかは参詣者が撞く。)(12月31日)。 88 後嵯峨天皇(在位:1242-1246)→89 後深草天皇(在位:1246-1259)(持明院統)→90 亀山天皇(在位:1259-1274)(大覚寺統)→91 後宇多天皇(在位:1274-1287)(大覚寺統)→92 伏見天皇(在位:1287-1298)(持明院統)→93 後伏見天皇(在位:1298-1301)(持明院統)→94 後二条天皇(在位:1301-1308)(大覚寺統)→95 花園天皇 (在位:1308-1318)(持明院統)→96 後醍醐天皇(在位:1318-1339)(南朝、大覚寺統)→97 後村上天皇 (在位:1339-1368)(南朝、大覚寺統)→98 長慶天皇(在位:1368-1383)(南朝、大覚寺統)→99 後亀山天皇(在位:1383-1392)(南朝、大覚寺統)→100 後小松天皇(在位:1382-1412) 北6 (持明院統)→101 称光天皇(在位:1412-1428)(持明院統) *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市文化財ブックス23集 京都の五山寺院 その歴史と系譜』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、『京都・世界遺産手帳 10 天龍寺』、『朝鮮通信使と京都』、『日本の古寺大巡礼』、『京都美術鑑賞入門』、『旧版 古寺巡礼 京都 4 天龍寺』、『古寺巡礼 京都 9 天龍寺』、『仏像めぐりの旅 5 京都 洛北・洛西・洛南』、『京都・山城寺院神社大事典』、『足利義満と京都』 『京都ぎらい』、『歴代天皇125代総覧』、『京都の寺社505を歩く 下』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都大事典』、『事典 日本の名僧』、『京都・美のこころ』、『洛西探訪』、『庭を読み解く』『京都古社寺辞典』、『あなたの知らない京都府の歴史』、『庭の都、京の旅』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『京都隠れた史跡100選』、『掘り出された京都』、『京の福神めぐり』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、『京都 古都の庭をめぐる』、『週刊 日本庭園をゆく 3 京都洛西の名庭 1 西芳寺 天龍寺』、『週刊 仏教新発見 26 南禅寺 天龍寺』、『週刊 古寺を巡る 39 天龍寺』、『世界遺産のツボを歩く』、『京都の災害をめぐる』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「天龍寺」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「介護アンテナ」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|