|

|

|

| 赤山禅院 (京都市左京区) Sekizanzen-in Temple |

|

| 赤山禅院 | 赤山禅院 |

|

|

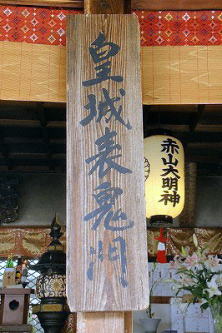

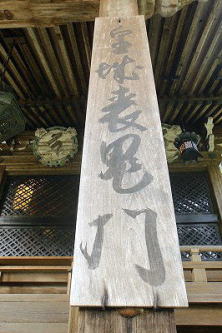

鳥居は比叡山延暦寺の結界を意味している。  「赤山大明神」の扁額   山門      逆立ちした狛犬    拝殿  拝殿  拝殿  拝殿、「皇城表鬼門」と看板  拝殿、屋根に瓦彫の神猿    カエデとカンザクラ  カンザクラ  雲母(きらら)不動堂  雲母(きらら)不動堂  雲母(きらら)不動堂 雲母(きらら)不動堂 雲母不動堂、本尊・不動明王  雲母不動堂  雲母不動堂、十二支の蟇股   再起延命地蔵   阿闍梨が千日回峰行で使った草鞋という。  地蔵尊(本地堂)  地蔵尊    神殿(本殿)  神殿、「皇城表鬼門」の木札   神殿、切妻  神殿、懸仏(かけぼとけ)の種字「カ」  神殿、獅子  神殿、背後の下殿  神殿  神殿、正念珠  神殿    福禄寿殿(堂)  福禄寿殿(堂) |

修学院の北西隣に、赤山禅院(せきざん-ぜんいん)がある。「赤山明神社」「赤山大明神」「赤山さん」「修学寺」などとも呼ばれている。 内裏の東北、表鬼門の方角にあたり皇城守護、方位除けの寺だった。比叡山の西麓は、かつて「西坂本」といわれた。日吉社とともに天台宗比叡山延暦寺の伽藍守護、鎮護社だった。延暦寺千日回峰行の平安京側の根拠地になっていた。 天台宗、比叡山延暦寺東塔西谷所属、比叡山延暦寺の別院。天台宗修験道本山管領所。本尊は赤山明神(唐名は泰山府君 [たいざんぶくん/たいざんふくん])を安置している。 神仏霊場会第107番、京都第27番。福禄寿殿は都七福神めぐりの一つ、福禄寿神を祀る。京の通称寺霊場元札所、表鬼門の赤山さん。京都洛北・森と水の会。 王城鎮守、方除けの神、近世以降は懸寄せ(かけよせ、集金)の神、商売繁盛、延命長寿、交通安全、航海安全、家内安全、病気平癒、ぜんそく封じなどの信仰を集めている。 ◆歴史年表 平安時代、この地には、大納言・南淵年名(みなふち-の-としな、808-877)が晩年に「小野山荘」を営んだ。 868年/813年、円仁(えんにん、慈覚大師)の遺命により、弟子の天台座主・安慧(あんえ/あんね)は、小野山に赤山法華院の赤山明神(唐名は山の神・泰山府君、太山府君)を勧請して創建したという。(『慈覚大師伝』『山門堂舎由緒記』)。同年、868年、第56代・清和天皇は、社殿を建立した。正四位の神階を授けられたという。(『赤山禅院略縁起』) 877年、年名は小野山荘に、貴族・学者・大江音人ら6人を招き、白楽天に倣い日本初の「尚歯会(しょうしえ)」を開催した。年名の没後、延暦寺が山荘を買収した。 888年、円仁の赤山禅院建立の遺志を継ぎ、弟子・安慧が、赤山明神を勧請したともいう。天台の鎮護社になる。 924年、新羅明神社が創建される。(『園城寺伝記』) 993年、智証(円珍)門徒・成算は、悪僧とともに赤山禅院を襲い、円仁の遺物、赤山大明神の笠、笏を破壊した。その後、円仁派が反撃し、比叡山の円珍派の坊舎を破壊した。赤山明神に正四位上の神階が授けられた。 鎌倉時代、1217年、後鳥羽上皇(第82代)の病気平癒祈願では、前陰陽博士・安倍道昌(業弘の子)による「泰山府君祭」で平癒した。以後、「赤山権現祭」は官祭になった。(『吾妻鏡』) 1261年、延暦寺の訴えにより、赤山権現祭は官祭になるともいう。(『歴代皇記』) 江戸時代、後水尾上皇(第108代、在位 :1611-1629)の修学院離宮御幸に際して、社殿修築と、赤山大明神の勅額を贈られた。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈後に荒廃した。赤山明神の寺号は、赤山禅院に改められた。 1885年、延暦寺の直轄になる。 ◆円仁 平安時代前期の天台宗の僧・円仁(えんにん、794-864)。男性。慈覚大師。下野国(栃木県)の生まれ。9歳で大慈寺の広智に学び、808年、15歳で唐より帰国した比叡山の最澄に師事し、その最期まで14年間仕えた。815年、東大寺で具足戒を受ける。比叡山で12年の籠山行に入る。だが、5年後、法隆寺、四天王寺での夏安吾(げあんご)講師、東北への教化を行う。一時、心身衰え、829年、横川に隠棲した。苦修練行を続け、夢中に霊薬を得て回復し、『法華経』書写を始め、小塔(如法堂)を建て写経を納めたという。836年、837年に渡唐に失敗、838年、最後の遣唐使として渡る。その後、遣唐使一行から離れ、840年、五台山を巡礼し、国清寺で学ぼうとしたが許可が下りなかった。現地では仏教弾圧(武宗・会昌の廃仏)があり、日本と新羅はこの間に国交断絶していた。円仁は、還俗させられる。長安で天台宗、真言密教などを学ぶ。山東半島、赤山新羅坊の新羅寺・赤山法華院で新羅仏教を学ぶ。847年、帰国、仏典、金剛界曼荼羅など多数を持ち帰った。新羅声明を天台声明として取り入れ、その祖になる。848年、比叡山に戻り、円珍に密教を教えた。854年、3世・天台座主に就く。862年、東塔に天台密教の根本道場・総持院を建立した。東京・瀧泉寺、山形・立石寺(円仁の遺体納葬の入定窟がある)、松島・瑞巌寺など多くの寺を開いた。『顕揚大戒論』ほか、9年6カ月の唐滞在記『入唐求法巡礼行記』(全4巻)を著す。70歳。 没後、日本初の大師号(慈覚大師)を贈られた。入唐八家(最澄・空海など)の一人。 ◆安慧 平安時代前期の天台僧・安慧(あんえ/あんね、795-868)。男性。俗姓は大狛(おおこま)。河内(大阪府)の生まれ。下野・大慈寺(小野寺)の広智(こうち)に師事した。13歳で比叡山の最澄、円仁に師事する。844年、出羽講師、862年、内供奉十禅師、864年、天台座主4世になる。著『顕法華義抄』『即身成仏義』。74歳。 ◆南淵年名 平安時代前期の公卿・漢学者・南淵年名(みなふち-の-としな、808-877)。男性。父・因幡守・南淵永河(ながかわ)。823年、坂田の姓を南淵に改めている。832年、文章生になる。筑前、尾張などの国司、勘解由(かげゆ)長官、右大弁を歴任した。864年、参議、866年、応天門の変に際して伴善男を尋問する。868年、従三位中納言、876年、大納言になる。『貞観格』『貞観式』の制定、『日本文徳天皇実録』の編纂にも関わる。71歳。 877年、この地にあった小野山荘に、貴族・学者の大江音人など知識人6人を招き、白楽天に倣い日本初の「尚歯会(しょうしかい)」(賀寿の詩会)を開催した。 ◆張保皐 新羅の重臣・張保皐(ちょう-ほこう、790?- 841?/846?)。男性。趙宝高。唐の軍人。その後、新羅では青海鎮大使の時、海賊を取り締まった。唐に新羅人居留地を作り、支配し、日本、唐、新羅の三国間貿易で巨万の利益を得た。839年、王位争いでは興徳王太子・祐徴を助け、閔哀王を討つ。娘を文聖王妃にしようとして暗殺された。 ◆仏像・神像 ◈「泰山府君(たいざんふくん)」は、神殿(本殿)に祀られている。中国陰陽道の祖神になる。 ◈「不動明王」は、雲母(きらら)不動堂に安置されている。かつて、寺院の修学院に安置され、廃寺に伴い雲母寺に遷され本尊になる。近代、1885年に雲母寺が廃寺になり、当院に遷された。 ◈「駒滝不動尊」は、御滝堂に安置されている。 ◈「福禄寿神」は、福禄寿殿(堂)に祀られている。都七福神の一つ、福禄寿神仙になる。赤山明神は天では福禄寿星、地では泰山府君とされ同じ神であるという。 ◆建築 山門、手水舎、拝殿、書院、地蔵堂(本地堂)、本殿(神殿)、弁天堂、福禄寿殿、金神社、相生社、不動堂(雲母不動堂)、御滝籠堂などがある。 ◈「拝殿」は、四間、瓦葺。 ◈「本殿(神殿)」は金堂様式になる。背後には祭祀が行われたとみられる下殿がある。懸仏(かけぼとけ)の種字「カ」が掛けられている。懸仏は平安時代の神仏習合の本地垂迹から生まれた。近代以前は、寺社には祀られ、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈により神社からは一掃された。 ◈「雲母(きらら)不動堂」は、雲母寺より移築されたという。移築部分は堂の背後にあたる。十二支の蟇股がある。 ◆赤山明神 御神体の赤山明神(泰山府君)は武将を象る神像であり、延命富貴の神という。 陰陽道の神である泰山府君は、天帝の孫であり、中国泰山(赤山[斥山] とも、山東省泰安市)の守護神になる。代々の皇帝が天の守護を祈る山になっていた。上代、東方は万物の始めとされ、人の生命気魄は五獄中の東獄(泰山)神とされた。また、赤山法花院において、新羅人が礼拝していた土俗的な神ともいう。姿は、頭に唐冠、朱の唐服、笏を持つ。また、左手に弓、右手に矢を持つ毘沙門天のような武神としても描かれた。 円仁は、比叡山を泰山に見立てた。泰山は道教の聖地五岳のひとつであり、陰陽道祖神・泰山府君は、病い、寿命など生死に関わる神、土俗的な山神とされた。陰陽道では、北極星(北辰)として、北辰玄極祭の祭神になった。泰山府君を祀る泰山府君祭は、陰陽師の行う代表的な祭りになっている。 赤山明神は天台宗の守護神であり、中世には道教の泰山府君と同一視された。仏教、神道、陰陽道、室町時代以降は福神とも習合する。赤山明神は、地蔵菩薩、輔星(北斗七星)、福禄寿などの神仏とも混淆した。神仏習合の三十番神の25番にも加えられている。 円仁が日本に戻る際に船が遭難しかける。この時、舳先に赤山明神が現れ守護した。赤山明神は、西の麓(西坂本)に住むと告げたという。(『源平盛衰記』)。円仁は比叡山の守護、天台密教の守護のために、泰山府君を唐から勧請しようとした。だが、果たせずに亡くなる。その弟子の天台座主・安慧が引き継ぎ勧請し、神殿を造り祀った。 以後、赤山明神は延暦寺別院になり、比叡山の西の鎮守社になる。ちなみに、東の鎮守社は近江・日吉社とされた。現在、比叡山山頂横川に、赤山明神を祀る祠がある。赤山禅院はその本拠であり、比叡山西麓の総鎮護になる。また、園城寺(三井寺)の伽藍鎮護の護法神は同神であり、新羅(しんら)明神と呼ばれている。この寺門派の新羅明神に対し、山門派の拠点として赤山明神が祀られたともいう。 泰山府君の逸話が残る。平安時代、白河院(第72代、在位:1073-1087)の時、三井寺・頼豪阿闍梨(1002-1084)は、戒壇を立てたいと願い出る。だが、白河院は延暦寺を慮り許さない。頼豪は皇子を祈殺すると言い残し、三井寺の持仏堂に籠もり念じた。江ノ中納言房卿が寺に遣わされ様子を覗うと、頼豪は果たして念じている。白河院は案じ、戒壇を許すことにした。その後、夢告があり、赤衣姿、左脇に弓を挟み鏑矢を引き絞った翁が現れた。自らを西塔の赤山(泰山府君)と名乗り、戒壇強要した悪僧を射止めるという。このため白河院は、前言を翻し、三井寺に戒壇を立てることを許さなかった。 平家の頃、公卿・源雅頼(1127-1190)に夢告があった。赤衣の官人(泰山府君)が現れ、義朝に御剣を預けたが、朝家に背いたため取り返して平清盛(1118-1181)に預けた。再び朝政を乱したとして、御前(源雅頼、1127-1190)が取り返し源頼朝(1147-1199)に渡すようにと告げた。以来、巷間、平家は終わりと噂されたという。 ◆新羅神社 境内の新羅神社(新羅明神社)は、平安時代中期、924年の創建という。 円仁と新羅との関りは深い。新羅(しらぎ/しんら、356-935)は、古代朝鮮半島南東部にあった国家をいう。平安時代前期、838年に円仁は、還学僧として入唐し、山東半島の港町・赤山(新羅商人留地、赤山新羅坊)で新羅人の中に暮らした。 張保皐(ちょう-ほこう、趙宝高、弓福、?-841)は、入唐請益僧・円仁が短期帰国の予定のため、長期不法在唐を助けた、また公験(パスポート)を発効させたという。保皐は新羅寺・赤山法華院に寄進し、円仁はその赤山法華院で新羅仏教を学ぶ。また、新羅声明を天台声明に取り入れた。 保皐は、円仁の9年6カ月の求法の旅を物心両面にわたり支援した。円仁の帰国時、すでに暗殺されていた保皐に代わり、直属の家来・将張詠が奔走し、円仁は新羅船による帰国を果たした。 847年、円仁は帰国後、新羅人が祀っていた赤山明神を日本に勧請することを願った。だが、果たせずに亡くなる。 なお、園城寺の伽藍鎮守は新羅(しんら)明神として祀られている。また、円仁は、唐より摩多羅神(またらじん)を将来し、比叡山、赤山、太秦・広隆寺の3か所に祀ったともいう。摩多羅神は、天台宗儀式の玄旨帰命壇(げんしきみょうだん)の本尊であり、念仏の守護神とされる。 ◆鬼門・神猿 当院の拝殿屋根には、瓦彫(陶製)の猿が安置されている。鬼門の方角である北東(艮)とは反対の方角である西南西(申[さる])を鬼門除けとした。鬼門除けのために比叡を守る日吉(ひえ)神使、大明神の眷属になる猿像が祀られた。猿は左手に邪気を祓う神楽鈴、右手に神の依り代になる御幣(幣串)を持つ。 古代中国では、北東方角を鬼門と呼び、異界の鬼が人間界に行き来する出入り口があると考えられていた。陰陽道では、北東の艮(うしとら)とは、北方の陰から東方の陽に転ずる急所とされ畏れられ、鬼門には方位の神の鬼門神・金神(きんじん/こんじん)を祀り固めた。この方角への出発、建築、移転、嫁入りは「金神七殺」を招くとものとして忌まれた。また、猿は夜明けを告げて叫ぶとされた。猿は闇を払い、日の出をもたらす生物であり、闇の悪鬼を祓う魔除けの眷属と考えられた。節分とは、冬至を真北とすると、北東(丑寅)に当たるために鬼を祓う意味があった。 平安時代には鬼門信仰により、平安京の北東の鬼門封じのために幾重もの社寺が配されていた。京都御所の鬼門である猿ヶ辻、その北東方向の位置に幸神社が祀られ、さらに北東に赤山禅院、さらに北東に比叡山延暦寺(日吉大社)が位置している。都の北東のほぼ直線上に4つの猿が祀られている。猿は、北東よりの邪気の侵入に対して四重に防御しているとされている。 また、猿は王城守護のために、京都御所の鬼門守護「猿が辻」の猿と向き合っているともいう。猿はかつて夜な夜な暴れ悪戯を繰り返したという。以来、猿が逃げ出さないようにと、御所同様に当院の猿も金網に囲まれ封じられている。猿は厄除け、疫除け、商売繁盛の神でもある。「厄難が去る」として信仰される。 御手洗井戸屋形、屋根瓦にも2匹の愛嬌ある猿の屋根瓦が載っている。 ◆西坂本 赤山禅院の周辺は、比叡山の西側にあり、坂本(東坂本)に対して「西坂本(西の坂本)」といわれた。延暦寺の守護神は、日吉山王神(東坂本)と赤山明神(西坂本)とされている。 叡山三千坊と呼ばれ、延暦寺系の寺院が多く建てられていた。 ◆雲母寺 雲母寺(きららじ、不動堂)は、平安時代前期、847年に、円仁が唐からの帰国後、比叡山に登る際に休憩した地であるという。また、雲母寺(うんもじ)ともいい、平安時代前期、883年、また元慶年間(877-884)に、天台宗の相応により、雲母坂の登り口、音羽谷に創建されたという。 門、堂は南面し、江戸時代前期の文人・石川丈山(1583-1672)筆による「雲母寺」の横額が掲げられていたという。伝教大師(最澄)自作ともいう本尊・不動明王立像(八尺、約2.4m)が安置されていた。 近代、1885年に廃寺になる。本堂(雲母不動堂)と本尊・不動明王は赤山禅院に遷された。いまは、境内の雲母(きらら)不動堂に不動明王を安置する。 ◆修学院 天台宗の修学院(しゅうがくいん)は、平安時代の第66代・一条天皇(在位986-1011)の頃に創建された。播磨守・佐伯公行が、延暦寺の勝算僧正(しょうさん、939-943)に帰依し、勝算を開山とした。桧峠の西にあったという。 永延年間(987-989)に官寺になる。その後、数百年して廃寺になり、地名の「修学院」のみが残った。本尊の不動明王像は、雲母寺に、その後、赤山禅院に遷された。 ◆親鸞 平安時代後期-鎌倉時代中期の浄土真宗(一向宗)の開祖・親鸞(しんらん、1173-1263)についての逸話が残る。 親鸞26歳の時、赤山明神で一人の女性に、比叡山延暦寺に一緒に参拝させてほしいと頼まれた。親鸞は、当時の比叡山が女人禁制の寺であったため断った。 女性は、比叡山に生息する動物はオスだけであるのか、仏教は全人を救済する者ではないかったかと問う。親鸞は何も答えなかったという。 ◆五日払い 赤山明神の賽(祭)日、5日に参詣して懸(かけ)取りに回ると、集金(懸寄せ)がよくできるといわれる。赤山(せきざん)を「しゃくせん(借銭)」と読み替え、貸金が取り立てられる商売保護、繁盛の神としての信仰も集めた。 これが商習慣の「五日払い」「五十払い(ごとばらい)」「五十日(ごとおび)」の起源とされている。このため、赤山明神は、掛取神(かけとりがみ)とも呼ばれた。 ◆正念珠 境内に「正念珠」がある。参拝する場合には、手の数珠を繰り赤山明神の真言を唱え、この正念珠をくぐり本殿で拝する。 本尊の誦修法(正念誦)を終え、境内を一巡した後に、入口の「還念珠」で数珠を持ち、功徳を衆生に回向するために発願文を唱える。 ◆千日回峯行 比叡山延暦寺の「千日回峯行」では、回峯700日までの比叡山内の巡拝(自利行)に加え、比叡山より雲母坂を往復し、諸仏諸菩薩を巡拝する約40㎞の「赤山苦行」(化他行)がある。赤山大明神に花を供するためという。 また、900日目の大行では、約60㎞の「京都大廻り」が修される。行者は夜半に比叡山無動寺谷の明王堂を出峯し、約30㎞の山廻りで明王堂に一度戻る。さらに京都へ下り、京都側の結界である赤山禅院では草履を履き替え、お加持(三力の統一、行者の法界力、一般社会の法界力、不動明王のご加護力)を行う。赤山禅院を出て、約30㎞の京都市内の神社仏閣を巡拝する。 比叡山からの主な行程は、明王堂を朝に出峯し、比叡山、雲母坂、赤山禅院、真如堂、行者橋、八坂神社、庚申堂、清水寺、六波羅蜜寺、因幡薬師、神泉苑、五条天神、北野天満宮、西方尼寺、上御霊神社、下鴨神社、河合神社などを経て、夕方に宿舎に着く。翌日は夜半に宿舎を出発し、逆に巡拝しながら午前中に無動寺谷の明王堂に戻る。 また、百日回峯行の75日目に行われる「京都切廻り」では、一日のみの京都の社寺巡拝が上記と同じ道順で行われている。 ◆都七福神まいり 室町時代に、京都では民間信仰として七福神信仰が始まったとされ、「都七福神」は最も古い歴史がある。恵比寿、大黒天、毘沙門天、弁財天、寿老人、福禄寿の七神の信仰があり、その後、各地に広まったという。 現在の「都七福神めぐり」は、京都恵比須神社の恵比須神、松ヶ崎大黒天妙圓寺の大黒天、六波羅蜜寺の弁財天、東寺の毘沙門天、萬福寺の布袋尊、赤山禅院の福禄寿、革堂(行願寺)の寿老人になっている。福がもたらされるという正月の参詣と毎月7日の縁日がある。 当院の本尊・赤山大明神は七福神の一つ福禄寿ともされる。境内に福禄寿殿が建てられ多くの福禄寿神仙が祀られている。福禄寿は三徳(幸運、高禄、長寿)のご利益があるという。福禄寿の姿をした木製手作りの「姿みくじ」(高さ5㎝、直径2㎝)が授けられる。 ◆狛犬狛犬 逆立ちした狛犬がある。 ◆尚歯会 唐の白楽天(772-846)は、6老人を招き「七叟尚歯会(しちそう-しょうしえ)」を催した。それに倣い、平安時代、877年3月、この地にあった南淵年名(みなふちの-としな、808-877)の小野山荘に、年名は老賢6人を招いた。日本初の「尚歯会(しょうしえ)」を開催した。「歯」は年齢、「尚」は尊ぶの意味であり、「年歯(ねんし)の高きを尊ぶ」を表した。敬老の意であり、高齢者が集い詩歌管弦を楽しむ。敬老会の発祥になった。 集ったのは、貴族・学者の大江音人(おおえの-おとんど、811-877)、公卿・藤原冬緒(ふじわらの-ふゆお、808-890)、文人・公家の菅原是善(すがわらの-これよし、812-880)、貴族・文室有真(ふんやの -ありざね/ありま、 ?-?)、菅原秋緒(すがわらの-あきお)、大中臣是尚(おおなかとみ-これなお)になる。なお、年名は、この年の4月に亡くなっている。 以後、平安時代中期、969年に藤原在衡(あきひら、892-970) は「粟田山荘」で、平安時代1130年に公卿・藤原宗忠(むねただ1062-1141 )は「白河山荘」で尚歯会を催した。 ◆気学発祥地 境内に「気学発祥地」の碑が立つ。気学(きがく、九星・気学)とは、近代、1909年に園田真次郎によりまとめられた。1924年に九星術を基本とした占術になる。生年月日の九星、干支、五行を組合わせた占術であり、方位の吉凶を占った。 ◆赤山の香水 拝殿近くに、「赤山の香水」の碑がある。 ◆樹木 紅葉の名所として知られている。ヤマモモがある。 ◆アニメ 赤山禅院参道周辺は、アニメーション『東のエデン』(原作・神山健治、制作・Production I.G、2009年4月- 6月、2013年7月- 9月、全11話、劇場版2009年、2011年)の舞台になった。 ◆年間行事 初詣(1月1日)、新春大護摩供(八千枚大護摩供、比叡山大阿闍梨により法修)(1月5日)、節分会(2月3日)、泰山府君祭・端午大護摩供(5月5日)、ぜんそく封じ・へちま加持(へちまが供えられ、大阿闍梨によるぜんそく封じの加持、へちま御牘・破魔矢の授与、御神酒・へちま汁・抹茶接待が行われる)(中秋名月)、数珠供養(11月23日)、紅葉祭(11月23日)。 泰山府君五日講御縁日(毎月5日)、比叡山大阿闍梨御加持日(毎月15日)、赤山大明神縁日御加持日(毎月25日)、雲母不動尊縁日御加持日(毎月28日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『比叡山諸堂史の研究』、『闘いと祈りの聖域 比叡山史』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市の地名』、『北嶺のひと 比叡山・千回峰行者 内海俊照』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 中』、『洛西探訪』『昭和京都名所図会 3 洛北』、『近江・若狭・越前 寺院神社大事典』、『日本の名僧』、『京都「癒しの道」案内』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都・美のこころ』、『史跡探訪 京の七口』、『京都隠れた史跡の100選』、『古都歩きの愉しみ』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京の福神めぐり』、『二河白道ものがたり』、『週刊 古社名刹巡拝の旅 21 大原道 京都』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

福禄寿殿(堂) |

福禄寿神仙、姿みくじ |

弁財天堂 |

弁財天堂 |

|

|

|

|

御滝堂、駒滝不動尊 |

御滝堂、駒滝不動尊 |

駒滝不動尊 |

|

|

相生社、縁結びの神 |

歓喜天 |

八幡大菩薩、天照皇大神宮、春日大明神 |

金(こん)神社、鬼門、方除の神、また、家を護り、家に金具を打つことを防ぐ神。 |

右より、十禅師権現、住吉大明神、新羅(しんら)大明神、賀茂大明神、平野大明神、西宮大明神、松尾大明神。新羅神社は、平安時代、924年創建という。 |

稲荷社、財産安泰の神 |

|

還念珠 |

手水舎、お猿 |

「我邦尚歯会発祥之地」 |

「小野山荘旧蹟」 |

「気学発祥地」の碑 |

十六羅漢、三十三観音 |

宝篋印塔 |

|

|

|