|

|

|||||||||

| * | |||||||||

| 琵琶湖疏水・岡崎公園・鴨川運河 (京都市左京区ほか) Biwako Sosui (Lake Biwa Canal) |

|||||||||

| 琵琶湖疏水 | 琵琶湖疏水 | ||||||||

|

|

||||||||

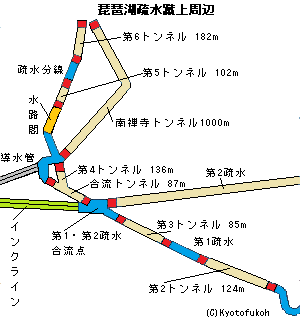

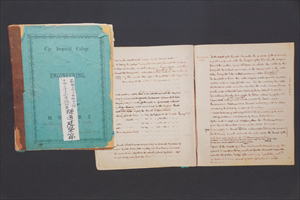

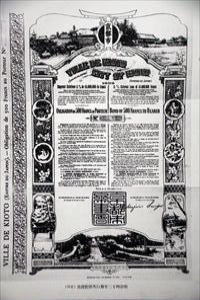

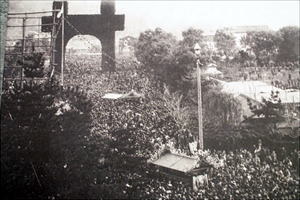

日ノ岡第3トンネル西口  旧九条山ポンプ場  第1疏水、第2疏水の合流点付近  【参照】第1疏水、第2疏水の合流点、京都市上下水道局の説明板より   大神宮橋   合流トンネル西口洞門  第4トンネル南口洞門笠石(1889年)、琵琶湖疏水博物館 第4トンネル南口洞門笠石(1889年)、琵琶湖疏水博物館 蹴上舟溜  本願寺水道水源地  琵琶湖疏水工事殉難者碑   蹴上疏水公園、噴水  田邊朔郎立像、蹴上疏水公園  紀功碑、蹴上疏水公園  山ノ内浄水場導水管、蹴上疏水公園  艇架台(台車)、インクライン頂部の蹴上舟溜  水中滑車  蹴上インクライン  インクライン  インクライン  インクライン   蹴上浄水場  ナイアガラ・フォール  水圧鉄管  第二期蹴上発電所  南禅寺プール跡  南禅寺プール跡  ねじりまんぽ  ねじりまんぽ ねじりまんぽ ねしじりまんぽ   ねじりまんぽ、陶額「雄観奇想」  ねじりまんぽ、陶額「陽気初處」  殉職者之碑  琵琶湖疏水記念館  琵琶湖疏水記念館  琵琶湖疏水記念館・南禅寺舟溜、 OpenStreetMap Japan  ペルトン式水車、琵琶湖疏水記念館  米国スンタレー式動力用発電機、琵琶湖疏水記念館  【参照】疏水計画の発端になった田邊の卒業論文草稿(1883年)、琵琶湖疏水記念館展示パネルより  【参照】嶋田道生「通水路目論見実測図」(1883年)の一部、琵琶湖疏水記念館展示パネルより  【参照】京都市外債仮証書、琵琶湖疏水記念館展示パネルより  琵琶湖疏水記念館洞門(扇ダム放水路出口)  琵琶湖疏水記念館洞門、石額「楽百年之夢」  蹴上インクライン脇の疏水流入口  南禅寺舟溜、正面は京都市動物園  南禅寺舟溜、噴水  京都市動物園  蹴上インクラインの旧ドラム室  巨大な輝き像  【参照】京都市三大事業起工式、岡崎公園(1908年10月15日)、琵琶湖疏水記念館展示パネルより

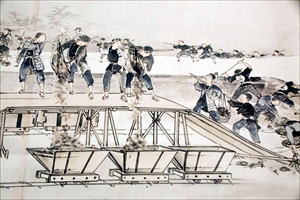

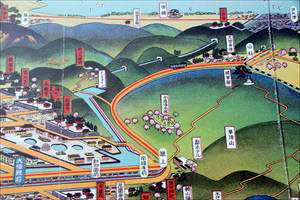

鴨東運河、左は白川合流点  白川合流点  慶流橋、平安神宮大鳥居   鴨東運河  鴨東運河、奥が東山連峰  鴨東運河、岡崎公園はかつての白河法皇による法勝寺跡  【参照】河田小龍「河東工場全図」の一部(1889年)、琵琶湖疏水記念館展示パネルより  【参照】「河東工場全図」の一部、鴨東運河の工事の様子、琵琶湖疏水記念館展示パネルより  【参照】1895年の鴨東運河(琵琶湖疏水記念館の説明板より)  【参照】吉田初三郎作「京都図絵」(1928)に描かれた琵琶湖疏水。上に琵琶湖がある。大礼記念大博覧会を中心に描いている。京都駅の掲示板より。  鴨東運河、平安神宮大鳥居、慶流橋   鴨東運河  鴨東運河  鴨東運河  鴨東運河、十石船  鴨東運河  鴨東運河  夷川舟溜、東山  府知事・北垣国道像、夷川舟溜  疏水工事、場所不明、夷川舟溜の京都市上下水道局説明板より  夷川発電所、夷川舟溜(夷川ダム)  夷川水力発電所  夷川水力発電所  夷川水力発電所  鴨東運河  鴨東運河  左は白川放水路、右は鴨東運河  鴨川運河接続点、左手が鴨川  左手が鴨川、右手が放水口   白川放水口  白川放水口(左)・冷泉放水口、手前は鴨川  冷泉放水口  疏水と鴨川の合流点、白川放水路放水口・冷泉放水口付近、左が鴨川  田辺小橋  鴨東運河、田辺橋  疏水放水路  鴨川運河

疏水分線  南禅寺水路閣(市指定史跡、国の史跡)、南禅寺境内  南禅寺・水路閣の上  疏水分線第5トンネル南口洞門

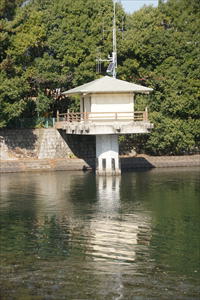

大津運河、 OpenStreetMap Japan  第1疏水取水口  三保ヶ崎水位観測所  旧三高漕艇部施設  「われは湖の子」碑  第1疏水取水口  第1疏水揚水機場   大津閘門  大津閘門  【参照】大津閘門の浮き木、大津閘門の木、琵琶湖疏水記念館屋外展示物より  第1疏水大津運河、第1トンネル東口洞門    【参照】第1疏水大津運河、第1トンネル東口洞門、大津まちなか元気回復委員会の説明板より  第1トンネル東口洞門  第1トンネル東口洞門の上  第1トンネル東口洞門の上  第2疏水取水口  第2疏水取水口、洞門、管理棟  【参照】隧道掘削中背内三井寺下、1887年、画・田村宗立、琵琶湖疏水記念館の展示パネル

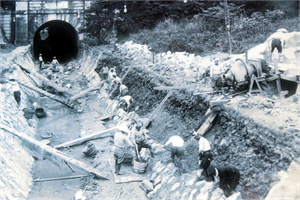

小関越道標  小関峠  喜一堂  喜一堂  小関越石点(測量標石)  小関峠  小関峠旧道  第1竪坑  【参照】第1竪坑工場風景、1890年、京都市上下水道局の説明板より  【参照】小関トンネル東口の埋立水路工事(大津市鹿関町)、1910年、琵琶湖疏水記念館展示パネルより  第2竪坑  第1トンネル西口洞門        緊急遮断ゲート   藤尾橋  藤尾橋、煉瓦積の橋脚   測水橋  洛東用水取水口  旧山科浄水場(現・藤尾ポンプ場)  【参照】第2疏水柳山トンネル東口埋立水路工事、山科区四ノ宮(1909年)、琵琶湖疏水記念館展示パネルより  【参照】第2疏水連絡トンネル工事の様子、藤尾山岳トンネル作業基地、琵琶湖疏水記念館展示パネルより  【参照】第2疏水連絡トンネル工事の横坑、琵琶湖疏水記念館展示パネルより

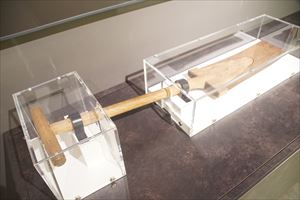

柳山橋(2号橋)  四ノ宮舟溜   【参照】四ノ宮舟溜、画・田村宗立「山科運河図四ノ宮」(1890年)、京都洛東ロータリークラブの説明板より  四ノ宮舟溜  四ノ宮舟溜、冬季  四ノ宮舟溜  四ノ宮舟溜  諸羽トンネル東口   第1疏水旧水路跡  旧石垣  第2疏水構造物  3号橋跡  疏水公園(旧諸羽船溜)   諸羽トンネル西口  諸羽トンネル西口  山科疏水、安祥寺橋付近    母子地蔵  毘沙門堂に架かる橋  安朱橋(4号橋)  救命浮き環  安祥寺川と疏水の交差部分  安祥寺川との交差部分、水路橋  第2疏水地上部  疏水清掃作業  【参照】安祥寺トンネル西口の埋立水路工事(山科区御陵)、1910年、琵琶湖疏水記念館展示パネルより  【参照】工事で用いたカンテラ(携帯用ランプ)、琵琶湖疏水記念館  【参照】工事で用いた鋤、琵琶湖疏水記念館  安祥寺橋  区民の誇りの木(ヤマザクラ)  安祥寺舟溜、冬季  冬季  第7号橋  おじぞうさん、地蔵尊  第2疏水施設  コンクリート槽  第8号橋  本圀寺正嫡橋  大岩橋    大岩橋  第10号橋  第2トンネル東口洞門  第2トンネル東口洞門、石額「仁以山悦智為水歓」  第2トンネル西口洞門   浄水場取水池   第11号橋   第11号橋  第2トンネル東口洞門  第2トンネル東口洞門、石額「過雨視松色」  【参照】測量に使用した石点、第2トンネル西口と第3トンネル東口の間に置かれていた。琵琶湖疏水記念館屋外展示物より

鴨川東岸沿いに南へ流れ下る鴨川運河、伏見へと向かう。

鴨川運河  墨染発電所 |

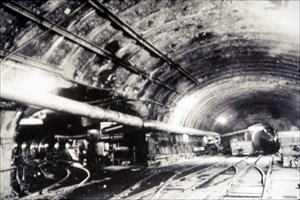

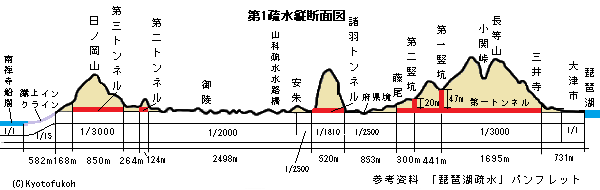

琵琶湖疏水(びわこ-そすい)は、現在、第1疏水、鴨東運河、鴨川運河、第2疏水、疏水分線、第2疏水連絡トンネルからなる。 近代、1869年の東京遷都後の京都再興のために様々な殖産勧業政策が採用された。琵琶湖疏水は滋賀県の琵琶湖から京都へ水を引き入れる近代最大の土木工事であり難工事だった。 疏水を利用して浄水場も設置され給水が始まる。発電所、京都御用水、灌漑用水などにも使用された。現在も引き続き京都に多大の貢献をしている。 2025年に琵琶湖疏水関連施設は、国宝(5カ所)・重要文化財(24カ所)に指定された。 ◆歴史年表 近代、1881年、1月、北垣国道は、第3代京都府知事に就任する。琵琶湖疏水を計画した。4月、北垣知事、府税務課地理係に琵琶湖疏水路線の予備調査を命じる。(「琵琶湖疏水及水力使用事業」)。調査・測量・設計に着手する。10月、「疏水線路測量略図」が完成した。当初は「京津間通船路」と呼ばれた。11月、知事は上京し、農商務省に初めて諮る。 1882年、3月、知事の依頼により、南一郎平が入洛し、実地調査・意見書・水利目論見票を提出した。4月、島田道生が疏水路線を測量する。 1883年、2月、「琵琶湖疏水工事測量図」原案完成する。(「琵琶湖疏水及水力使用事業」)。4月、「琵琶湖疏水計画書」が完成した。府・上京・下京商工業者による勧業諮問会を設置し、琵琶湖疏水事業につき諮問する。(「琵琶湖疏水及水力使用事業」)。5月、田邊朔郎が御用掛に任じられ、疏水工事を担当した。11月、勧業諮問会、上下京連合区会で疏水開削案の可否を問う。知事は疏水起工を内務、大蔵、農商務三卿に請願した。 1884年、2月、内務省はデレーケを疏水実地調査に派遣する。(「琵琶湖疏水及水力使用事業」)。5月、疏水起工伺を内務卿に提出した。5月5日、疏水起工伺を内務省で受理する。(「琵琶湖疏水及水力使用事業」) 。6月、内務卿より計画変更、工費増額(60万円→125万円)の指令がある。7月18日、工費増額付議ため上・下京連合区会、65万円の琵琶湖疏水予算を可決する。(『京都市政史』『京都の歴史10 年表・事典』) 。10月1日、疏水事務所が設置される。(「琵琶湖疏水及水力使用事業」)。10月、疏水起工再伺書を内務卿に提出した。11月15日、上・下京連合会開催され、琵琶湖疏水事業に関する議案全会一致で可決する。(「琵琶湖疏水及水力使用事業」) 1885年、1月、内務卿は大阪府、滋賀県に水害予防工費負担の指令を出す。同件について上下京連合区会を開催した。内務省に疏水起工追伺書を提出した。政府の起工特許指令を得る。6月2日、疏水起工式が挙行された。(「日出新聞」)。第1疏水工事(鴨川合流点まで、含鴨東運河)が始まる。主任技師・田邊朔郎により、長等山下の第1トンネルから工事が着工された。8月、第1トンネル竪坑掘削が着工(実質着工)される。10月、工事に囚徒が使われ始める。(『京都刑務所の沿革』) 1886年、3月、第1トンネル西口掘削が着工される。4月、第1トンネル竪坑掘削がトンネル線に到達し、東西掘削が始まる。6月、煉瓦製造場を宇治郡御陵村に置く。9月、第1トンネル東口掘削が着工する。 1887年、3月、第2・3トンネル掘削が着工する。5月、伏見インクラインが着工になる。8月、下京区役所への疏水工事賦課金免除出願者が500人に達する。(「中外電報」)。9月、疏水分線(蹴上より分岐)が着工する。南禅寺桟橋(水路閣)工事が着手される。第4・第6トンネル工事が着工される。12月、第2トンネルが完成する。 1888年、6月、第3トンネルが貫通した。ねじりまんぽが完成する。8月、南禅寺水路閣(高架水道橋)が建設される。8月16日、八木源助ら、浄心寺で疏水工事懇談会を開催し警察が中止命じる。(「日出新聞」)。8月31日、疏水工費未納者は、下京七組で1300人にのぼる。(「日出新聞」)。9月22日、林丑之助は、疏水工費負担軽減請願のため東京に向かう。(「朝野新聞」)。10月8日、高木文平・田邊らは渡米視察する。(「琵琶湖疏水及水力使用事業」) 1889年、2月、第1トンネルが貫通した。鴨東運河工事が着工した。3月、第3トンネルが完成した。5月、河田小竜は、「」を描く。(『画人河田小竜小伝』)。9月、第5トンネル工事が着工される。10月、大津閘門が完成する。 1890年、1月、蹴上インクラインが完成した。第1期蹴上発電所の工事が着工になる。2月、第1トンネルが完成する。第5トンネルが竣工した。3月、第1疏水工事(大津-鴨川合流点、鴨東運河を含む)が終わる。通水が行われた。4月9日、夷川舟溜で、第122代・明治天皇・皇后臨席により琵琶湖疏水竣工式(疏通式)が行われる。(「日出新聞」)。9月、御所用水路工事が着工になる。 [第1疏水・疏水分線] 1891年、5月、日本初の事業用の蹴上発電所が竣工した。7月、疏水運輸船第1号(大津-蹴上)が運航する。疏水工事により出土した六勝寺古瓦を京都博物館に寄付した。(「日出新聞」)。11月、蹴上発電所の送電が開始される。(「琵琶湖疏水及水力使用事業」)。12月、蹴上インクラインが営業運転を開始した。 1892年、第1疏水工事(鴨川合流点以南-鴨川運河)が始まる。8月19日、鴨川運河工事起工が正式決定し、運河水利事務所(深草村)設置される。(「琵琶湖疏水及水力使用事業」)。11月、鴨川運河が着工になる。 1893年、7月27日、一乗寺村有志らは、灌漑用水に疏水分水使用を出願する。(「日出新聞」)。7月、御所水道が落成になる。 1894年、1月、伏見インクラインが着工される。9月、鴨川運河が開通する。 1895年、1月、鴨川運河の舟運が始まる。2月、京都電気鉄道伏見線が開業する。3月、伏見インクラインが完成した。鴨川新運河が完工した。4月、岡崎で第4回内国勧業博覧会・平安遷都千百年紀年祭が開催された。 [第1疏水] 1896年、武徳会が京都初の水泳講習を、夷川舟溜の夷川水泳場で始める。9月、豪雨の琵琶湖大水害により水害を危惧した京都市は大津閘門を封鎖し、大津町(現・大津市)と対立した。 1897年、5月、第1期蹴上発電所の工事が完了した。8月、東本願寺の防火設備(設計・田邊朔郎)が完成した。 1902年、疏水工事殉職者弔霊碑が建立された。水利拡張のため、第2疏水計画が京都府に出願される。市会で第2疏水計画案を可決する。(「市会議事録」) 1904年、西郷菊次郎が第2代・京都市市長に就任する。 1903年、第3トンネル入口に日本最初の鉄筋コンクリート橋(第10号橋)が完成した。 1905年、第2疏水計画が滋賀県に出願される。 1906年、第2疏水計画が許可になる。3月19日、山城治水会など知事に第2琵琶湖疏水反対を陳情する。(「京都日出新聞」) 1907年、10月、第2期蹴上発電所が着工される。 1908年、10月、京都市三大事業の起工式が行われた。大津-京都の測量が完了した。6月、第2疏水の工事が始まる。 1909年、5月、蹴上浄水場が着工する。京都市長・西郷菊次郎は資金調達のためにフランスで市債を発行する。(2019年に完済)。8月、陸軍第16師団(伏見区)のための軍用水道の工事が起工する。 1910年、8月、軍用水道工事が完成し、給水開始した。 1912年、2月、第2期蹴上発電所が完成した。4月、第2疏水(蹴上-伏見)の改修工事が終わる。鴨川運河の川幅は2倍に拡張された。3月、蹴上浄水場が完成した。4月、蹴上浄水場の水道水供給が始まる。御所水道ポンプ室が建てられる。5月、京都御所水道防火工事が完成した。伏見発電所が起工される。6月、京都市営電車が営業開始する。11月、夷川発電所が着工される。 [第2疏水] 1914年、4月、夷川発電所が完工し使用開始する。5月、伏見(墨染)発電所が完工した。6月26日、両発電所の竣工式行われる。(「京都日出新聞」)。同年より、京都市は滋賀県に旧河川法の「発電用水利使用料」を毎年支払う。 1924年-1946年、京都市は滋賀県に毎年「寄付金」を支払う。 1930年、第1疏水堤防の一部が決壊し、天智天皇陵内、御陵地区が浸水した。 1931年、第1疏水(山科疏水)開水路底板をコンクリートで改修した。4月、伏見閘門が完成した。 1935年、「旧都復興計画」が立てられる。景観に配慮した復興、琵琶湖疏水・京阪電車地下化も盛り込まれた。 1941年、「田邊朔郎君紀碑」が鴨川公園より現在地(疏水公園)に移された。 1942年、4月、電力事業は、戦時中の配電統制令により、京都市から関西配電(現・関西電力)に移管された。 1943年、伏見インクラインが稼働中止になる。 現代、1947年より、京都市は滋賀県に毎年「感謝金」を支払う。 1948年、蹴上インクラインが稼動中止になる。 1951年、9月、疏水の舟運は途絶える。12月、疏水分線(鴨川以西)を土木局に移管した。 1961年、8月、疏水分線(旧白川通以北)を土木局に移管した。 1968年-1974年、導水路整備事業として、第1・第2疏水全線の大規模な改修が行われた。 [昭和の大改修] 1969年、夷川舟溜での水泳講習が終わる。 1970年、5月、国鉄湖西線拡張工事に伴い、諸羽トンネル(山科区四ノ宮舟溜-安朱)が完成する。疏水路の付替えが行われた。 1972年、3月、哲学の道の開通式が行われた。 1973年、11月、二の橋こみちの開通式が行われた。 1974年、5月、疏水路(大津-蹴上)の整備事業が終わる。 1976年、4月、六勝寺の小道が整備される。 1977年、5月、蹴上インクラインが復元(形態保存)された。 1978年、3月、山科疏水沿線が東山自然緑地公園として整備される。 1979年-1987年、鴨川運河の改修、京阪電車の地下化工事が行われた。 1982年、11月、「田邊朔郎博士銅像」が疏水公園に建立された。 1983年、7月、水路閣・インクラインが京都市の史跡に指定された。 1984年、2月、伏見区の疏水右岸に歩行者専用道路工事が行われる。 1988年、3月、疏水路(塩小路下流)の改修が終わる。 1989年、3月、夷川管理棟で疏水遠隔監視制御設備が完成した。8月、琵琶湖疏水記念館が開館した。京阪地下化により、鴨川運河は三条通手前より地下化される。 1990年、3月、疏水路(冷泉-塩小路)改築工事が完成した。4月、夷川舟溜に北垣国道像が再建された。琵琶湖疏水竣工100周年記念式を挙行した。 1992年、第2疏水連絡トンネルの工事が始まる。 1996年、6月、第1疏水関連の隧道、インクライン、水路閣など12カ所が近代遺産として国の史跡に指定された。 1988年、疏水路(塩小路下流)が完成した。 1999年、3月、第1疏水緊急遮断ゲートが完成する。12月、第2疏水連絡トンネル(バイパストンネル、第1疏水の下20m)の工事が終わる。 [第2疏水連絡トンネル] 2001年、蹴上発電所、夷川発電所、墨染発電所は、「土木学会選奨土木遺産」に認定された。 2006年、琵琶湖疏水は農林水産省の「疏水百選」に選定された。 2007年-2008年、経済産業省は「近代化産業遺産」として、「琶湖疏水関連遺産」を認定した。 2009年、琵琶湖疏水記念館が改装される。 2013年、12月、疏水船試乗(大津市長、京都市長)が行われた。 2015年、「琵琶湖疏水通船復活試行事業」として、琵琶湖疏水船下り実行委員会による大津・山科・蹴上間の試験運航が始まる。 2018年、3月、びわ湖疏水船(大津・三井寺-京都・蹴上、7.8km)が春・秋に就航した。 2020年、6月、文化庁は琵琶湖疏水(40の史跡、建築物)を日本遺産に認定した。 2023年、3月、大津閘門の電動化工事が完成する。 2024年、3月、びわ湖疏水船延伸便(大津港-大津・三井寺-京都・蹴上、9.3km)が運行する。 2025年、4月、京都市は滋賀県への「感謝金」支払いを更新し、以後は年2億3000万円を支払う。5月、琵琶湖疏水関連施設は、国宝(5カ所)・重要文化財(24カ所)に指定された。 ◆北垣 国道 江戸時代後期-近代の官僚・北垣 国道(きたがき-くにみち、1836-1916)。男性。号は静屋。父・鳥取藩郷士・北垣三郎左衛門。1847年、碩学家・池田草庵の「青渓書院」で漢学を学ぶ。1863年、攘夷派の平野国臣らによる生野の変に加わり失敗する。1864年、長州藩士として功を遂げた。1866年、長州藩「明倫館」で兵学を学ぶ。戊辰戦争(1868-1869)に参軍し、会津討伐で戦功をあげた。久美浜代官支配地で執政を行う。維新後、1869年、弾正少巡察、大巡察を歴任した。1870年、函館に出張し、樺太を巡回した。1871年、北海道開拓使7等に出仕する。1874年、鳥取県の少参事、1877年、熊本県大書記官、1879年-1881年、第4代・高知県令、1879-1880年、第7代・第8代・徳島県令を兼任した。1881年-1892年、11年にわたり第3代・京都府知事を務めた。京都商工会議所設立を認可し、琵琶湖疏水事業を勧めた。内務次官になる。1890年、琵琶湖疏水工事が完成する。1892年、第4代・北海道庁長官になる。1896年、退任し、拓殖務次官になる。男爵に叙せられた。1899年、貴族院議員、1912年、枢密顧問官を務めた。京都市の自邸で亡くなる。81歳。 1902年、銅像が夷川舟溜に立つ。銅像は、第2次世界大戦中に金属供出になり撤去され、戦後に再建された。墓は金戒光明寺(左京区)にある。 ◆南 一郎平 江戸時代後期-近代の建設事業者・実業家・南 一郎平(みなみ-いちろべえ、1836-1919)。男性。大分県宇佐の生まれ。父・庄屋の宗保(むねやす)。1856年、西国筋郡代・塩谷大四郎の広瀬井手事業に協力していた父没後、父の遺言から水利事業に取り組む。 1865年、 広瀬井手(いで)の第5期工事に着手した。 1869年、松方正義日田県知事が水路の視察を行う。国による直営工事の許可が下りる。1870年、 国からの援助が終了した。1873年、 広瀬井手を完工した。 1874年、松方正義の招きにより上京し、内務省農務課に勤務する。1875年 、全国に水利開墾事業を興すため適地調査に派遣される。 1878年、 安積(あさか)疏水工事着工準備担当として現地で指揮する。 1881年、京都府知事・北垣国道より琵琶湖疏水計画の実地調査依頼される。1882年、 琵琶湖疏水の意見書、水利目論見書を提出した。1883年、那須疏水開削のため測量実施した。1886年、退官し「現業社」を興す。1899年、 尚(ひさし)と改名した。 明治の三大疏水安積、那須、琵琶湖に関わる。 ◆籠手田 安定 江戸時代後期-近代の武士・官僚・籠手田 安定(こてだ-やすさだ、1840-1899)。男性。広太郎、源之丞。肥前国北松浦郡平戸村(長崎県平戸市)の生まれ。父・平戸藩士・桑田安親の長男。肥前平戸藩藩主・松浦詮(まつら-あきら)の近習を務めた。幕末、藩の京都探索掛として活動する。1868年、大津県判事試補になり、1869年、大参事、1873年頃、約300年ぶりに籠手田姓に復した。1875年、滋賀県権令、1878年、県令・滋賀県政を担当した。勧業・教育に力を入れる。琵琶湖疏水建設に猛反対し、県令を更迭される。1884年、元老院議官、1885年より、島根・新潟・滋賀の知事を歴任する。1897年、貴族院議員になった。60歳。 男爵。剣道を好み山岡鉄舟に師事し免許を得た。琵琶湖疏水反対理由として、調査・調整不足 、工事費見積りの甘さ、水運効用への疑問、滋賀県側に水門開閉権がない点などを指摘した。 ◆田邊 朔郎 江戸時代後期-近代の土木工学者・田邊 朔郎(たなべ-さくろう、1861-1944)。男性。江戸の生まれ。父・洋式砲術家・田邊孫次郎の長男。1861年、朔郎が9カ月の時、父が病死する。その後、生活困窮する。1868年、戊辰戦争を逃れ武州幸手に移る。1869年、叔父・太一のもとに移る。1871年、太一が外務省任官になりその援助を受けた。1874年、東京に戻り、湯島天神下の「共慣義塾」で英語、漢学、数学を学んだ。1875年、工学寮付属小学校に入学した。1877年、工部大学普通科に入学する。2年後、私費生として工部大学校土木科(東京大学工学部の前身)で学ぶ。1881年以来、京都での実地調査に基づく、実地科卒業論文「琵琶湖疏水工事の計画」を執筆した。土質調査の際に右手を負傷し、左手だけで製図、測量して書いている。叔父の破産後、借金して学業を続け、1883年、工部大学校を卒業した。卒論が京都府知事・北垣国道の目に留まる。請われて京都府疏水准判御用掛として採用され、琵琶湖疏水工事に従事する。1885年、疏水事務所の工事担当として疏水工事が着工した。1886年、疏水事務所の工事部長になる。1887年、工師として全体責任者になった。1888年-1889年、アメリカ合衆国に出張し、水力配置法の取調、ポトマック運河、モリス運河、リン市電気鉄道の調査を行う。1890年、琵琶湖疏水が完成する。疏水工事概要を作成した。国道の長女・しずと結婚した。媒酌人は榎本武揚だった。帝国大学工科大学教授に就任した。1891年、蹴上発電所が完成する。工学博士を授与される。1892年、震災予防調査会委員に任じられる。疏水工事報告書について英国土木学会より、テルフォード・メダルを授与される。1893年、内務省土木会委員に任じられた。1894年、義父・国道の依頼により北海道に出張し、北海道鉄道敷設のための調査を行う。1896年、東京帝大を退任し、北海道庁鉄道部長として官設鉄道の計画・建設にあたる。1897年、臨時北海道鉄道敷設事務調査嘱託に任命された。1898年、北海道鉄道部長に任命され、北海道に移る。1900年、ロシア・シベリア鉄道工事を視察した。アメリカ合衆国を訪ねる。鉄道部長を辞し、創設された京都帝国大学理工科教授に就任した。1901年、京都市土木顧問を兼務し、市の三大事業計画を推進する。1910年、京都帝国大学教授に就任した。京都市名誉顧問になる。1916年-1823年、京都帝国大学工科大学長に就任した。1923年、土木学会会長に就任する。1924年、京大名誉教授になる。勲一等瑞宝章を受章した。1929年、東京・万国工業会議副議長、土木文化会議委員長に推された。1938年、京都市から有功者として表彰された。 米国鉄道協会会委員、アメリカ合衆国土木会会員になる。編纂委員長として『明治工業紙』(全10巻)(1925-1931)に関わる。著『明治以前日本土木史』(1936)は日本土木史の基本文献になっている。81歳。 詩歌、漢詩文、書画、琴を嗜み、工事関連の石片を蒐集した。 墓は大日山墓地にある。顕彰碑(京都市長寄付の黒御影石)には「希英魂永留本市」と刻まれている。傍らに夫人・静子の墓もある。立像が疏水公園内に立つ。 ◆小原 益知 近代の建築家・小原 益知(おおはら-ますとも、?-?)。男性。1881年、工部大学校造家学科第3期生として卒業した。内務省土木局に入る。1888年、県庁舎移転計画に関与し、滋賀県に出向し琵琶湖疏水設計にも関わる。1890年、海軍省に移籍し海軍技師補になり、建築部門の責任者になる。1891年、海軍4等技師になる。1896年、台湾総督府に移籍した。1897年、台湾総督府人政局臨時土木部技師になる。1897年、営繕課長を務めた。1898年、離職し、後、東京市営繕課長に移る。 田邊朔郎と旧知の先輩であり、請われて琵琶湖疏水洞門の意匠を担当した。主な関わった作品は、滋賀県旧庁舎(1888)、琵琶湖疏水第3トンネル西口洞門(1888)、琵琶湖疏水大津閘門・琵琶湖第2疏水トンネル洞門、琵琶湖第1疏水第1トンネル洞門(1889)、江田島・旧海軍兵学校生徒館(1893)、旧麻布区役所監督(1909)など。 ◆嶋田 道生 江戸時代後期-近代の測量技師・嶋田 道生(しまだ-どうせい、1849-1925)。男性。菅蔵。但馬国(兵庫県)の生まれ。農家・島田甚兵衛の3男。1871年、アメリカ合衆国人・クラークに英語、数学を学ぶ。1872年、東京芝・増上寺境内の北海道開拓使仮学校第1期生として学ぶ。1873年、アメリカ合衆国人・ライマン技師から図式・測量術を学んだ。1874年、アメリカ合衆国人・マレー・S・デイ(開拓使測量長)から、北海道全国基線測量の指導を受けた。1875年、大三角、角度調査のため諸山に出張した。1877年、鹿児島県に就職し、1カ月後に熊本県に移籍する。1880年頃、高知県に移る。1881年、琵琶湖湖面水位の増減を観測した。1882年、高知県と兼務し、1883年、京都に移り、1884年、京都府5等属になる。1886年、疏水事務所の測量部長に就く。1892年、北海道での鉄道敷設のために測量を行った。1894年、北海道庁技師として転出した。1898年、官職を辞した。1917年、東洋美術社名誉社長になる。76歳。 琵琶湖に湖面水位観測のための量水標設置を提言し、琵琶湖疏水基本構想の際の測量図作成に当たる。島田の成案により農商務省の工事許可を得る。島田が主導した琵琶湖疏水工事のための測量は正確を極め、最難関の長等山トンネルの貫通時に高低差1.2mm、中心差7mmで結合した。 ◆田村 宗立 江戸時代後期-近代の洋画家・田村 宗立(たむら-そうりゅう、1846-1918)。男性。別号に月樵、十方明。丹波国(京都府南丹市)の生まれ。父・田村宗貫、母・佐野忠左衛門の次女・尚子。1855年、10歳の時、東山雙林寺住職の大雅堂清亮の塾に入門し南画を学ぶ。1856年、六角堂・能満院の画僧・憲海により得度、仏画を学ぶ。安文年間(1861-1864)初め、写真に啓発される。慶応年間(1865-1868)、独自の陰影表現による写実描写を生む。1871年、欧学舎支舎英学校に入学し、英語と油絵を学ぶ。1872年、粟田口病院に通訳・画家として勤め、ドイツ人医師・ランゲックに油絵の画法を学ぶ。1873年、横浜でイギリス人ジャーナリスト・ワーグマンの指導も受けた。1877年、第1回内国勧業博覧会に出品し褒状を受ける。1881年、京都府画学校の教師になった。1889年、画塾「明治画学館」を設立した。1901年、関西美術会の結成に参加し、晩年、日本画を能くした。作品「果蔬(かそ)図」など。72歳。 2代・玄々堂・松田緑山に銅版画を学び、石版画、焼物、彫刻、写真も手掛けた。琵琶湖疏水の絵図「第一竪坑」(39図)を描くた。 ◆河田 小龍 江戸時代後期-近代の画家・河田 小龍(かわだ-しょうりょう、1824-1898)。男性。父・土佐国(高知県)軽格の藩士・土生玉助維恒の長男。祖父の川田姓を継ぐ。後に河田姓に復した。島本蘭渓に画を学び、藩儒学者・岡本寧浦の門に入る。1844年、吉田東洋に従い上洛、京狩野家9代目・狩野永岳に就く。1848年、二条城襖絵修復に従事した。1852年、米国より帰国した漁師・中浜万次郎(ジョン万次郎、1827-1898)の取り調べに当たる。万次郎に読み書きを教え、自らは英語を学ぶ。その際の記録を絵を付け、『漂巽紀畧』5巻として上梓する。知人の坂本龍馬に万次郎から聞いた海外事情を伝え、貿易の重要性を説き、龍馬に影響を与えた。1889年、京都府疏水事務所庶務付属に採用され、琵琶湖疏水工事の記録画作成に当っている。作品は「河東工場図」「聖護院工場図」など。75歳。 ◆西郷 菊次郎 江戸時代後期-近代の政治家・西郷 菊次郎(さいごう-きくじろう、1861-1928)。男性。大隅国(鹿児島県)奄美大島の生まれ。父・安政の大獄後に奄美大島に配流されていた西郷隆盛、母・島民・愛加那(あいかな)。鹿児島の英語学校で学び、1872年、2年間米国に留学した。1877年、父・隆盛に伴い西南戦争に従軍し、右膝下より切断した。1884年、外務省に入省、米国、台湾(宜蘭 [イーラン]支庁長)などで勤務する。1904年、京都府知事・北垣国道の推薦を受け、京都市長に就任する。「京都市三大事業」などを推進し、1909年より、資金調達のためにフランスで市債を発行する。1911年、市長辞任後、鹿児島の島津家所有の金山経営を行う。のち夜間学校を開く。67歳。 ◆片山 東熊 江戸時代後期-近代の建築家・片山 東熊(かたやま-とうくま、1854-1917)。男性。長門国(山口県)萩の生まれ。父・文左、母・ハル。1867年、奇兵隊に入隊した。1868年、戊辰戦争に従軍する。1873年、工学寮第1期生として入学、造家学を専攻した。1879年、第1等の成績で卒業後、工部省、太政官、外務省、1886年、皇居御造営事務局、1887年、宮内省匠師になる。山県有朋の知遇を得る。離宮、皇族邸館、日本赤十字社、帝国奈良・京都両博物館などを設計した。1898年、東宮御所(迎賓館赤坂離宮)御造営事務局技監、1904年、内匠頭を歴任する。1908年、東宮御所が竣工した。のち東京帝室博物館の表慶館などを設計した。1914年、桃山御陵を造営する。1915年、退官する。1916年、勲1等旭日大綬章受賞した。64歳。 ◆高木 文平 江戸時代後期-近代の実業家・教育者・高木 文平(たかぎ-ぶんぺい、1843-1910)。男性。丹波桑田郡(京都府)の生まれ。代官の長男。弟に司法官・弁護士・高木豊三。1868年以降、田園開発し、生地に茶・桑栽培を導入した。1869年、私学校を設立し、考案した兵式体操を全国に普及させる。1875年、京都府監察になる。1879年、京都名品会社を設立する。1880年-1890年、府会議員になる。1882年、京都商工会議所の初代会長に就いた。1889年-1890年、市会議員になる。1894年、京都電気鉄道会社の社長、1906年、宇治電気会社取締役に就任した。68歳。 琵琶湖疏水計画に発電事業を加えた。京都経済界で指導的な立場にあった。 ◆ファン・ドールン 近代のオランダ人の土木技術者・ファン・ドールン(Cornelis Johannes Van Doorn,1837-1906)。男性。オランダのヘルデルランド州の生まれ。デルフト工業大学前身の専門学校を卒業し、土木技師の資格を得た。1872年、日本政府の招きにより来日し、大蔵省・内務省土木寮長工師(技師長)になる。利根川、江戸川の改修工事計画立案のために踏査した。この時、利根川筋、江戸川筋に日本初の日量水標を設置した。ほか、淀川、信濃川などの改修、砂防工事に従事する。1878年、仙台湾の野蒜(のびる)での新港開設に着工し指導した。同年、福島県猪苗代(いなわしろ)湖の疏水工事の設計を命じられ、1879年、同年着工し、指導した。1880年、離日している。1882年、疏水工事は安積疏水(あさかそすい)として完工した。1884年、新港計画は台風により放棄される。その後、ファン・ドールンは、母国オランダで土木技師として活動し、アムステルダムで没した。日本の技術者のために、著『治水総論』『治水要目』『堤防略解』などがある。69歳。 日本の治水土木事業の基礎を作った。 ◆デ・レーケ 近代のオランダ人の土木技術者・J.デ・レーケ(Johannis De Rijke,1842 -1913)。男性。父・土木請負業者。少年時代に土木業をおぼえ、のちアムステルダムの運河会社の上級技師になる。ファン・ドールンに認められ、1873年、ほかの3人の技師と来日する。大蔵省(のち内務省)土木寮に属し、大阪港、三国港、広島港、福岡港などの測量調査、淀川、木曾川、常願寺川の改修計画、利根川運河の計画改訂、淀川水系の砂防計画、印旛沼開削などを指導監督した。1884年、日本で初めて、西洋式下水道(東京都神田地区)の設計を行った。1901年、離日する。70歳。 日本で多くの著作、報告書を残し、河川砂防技術の基礎を築いた。 ◆ライマン 近代のアメリカ合衆国人の地質学者・鉱山学者・ベンジャミン・ライマン(Benjamin Smith Lyman,1835-1920)。男性。日本名は邉士来曼。アメリカ合衆国マサチューセッツ州ノーサンプトンの生まれ。ハーバード大学で法律学を学ぶ。その後、叔父の地質測量に参加し、ドイツのフライブルクの鉱山学校に入る。ペンシルベニア州の地質調査を行い、鉱床の走行線図を作成し注目された。1972年/1873年、北海道開拓使に招かれて来日し、北海道の地質・鉱床調査と測量を実施した。1976年、日本で初めての広範囲な地質図「日本蝦夷地質要略之図」・報告書を出版した。1981年、帰国後、ペンシルベニア州地質調査所次長を務めた。85歳。 日本の地質調査の基礎を作った。 ◆ランゲック 近代のドイツ人医師・フェルディナント・アダルベルト・ユンケル・フォン・ランゲグ(Ferdinand Adalbert Junker von Langegg,1828-1901)。男性。姓はヨンケルとも。オーストリアのウィーンの生まれ。ウィーン大学で哲学・法学の学位をとる。1853年、医学部を卒業後、オーストリアで卒業研修を受けた。内科・外科・産科・眼科の専門医の資格を得た。1859年、北イタリアのトレヴィゾ陸軍病院に陸軍中尉として着任する。同年、ソルフェリーノの戦い(第2回イタリア統一戦争)が始まる。イギリス国籍を取得し、イギリス外科学会ロイヤル・ソサイエティ会員になり、この間に吸入麻酔器を発明した。1860年以降、戦後退役し、ドイツのライプツィヒ大学に所属した。1872年、太政官(当時の日本政府)の招きにより来日し、京都府療病院(現・京都府立医科大学)の初代教師になる。西洋風の病院規則を作成し、「カルテ」の制度を日本に導入し、その語源になった。1876年、帰国し、後にイギリスに移住した。日本文化について著『瑞穂草』(1880)、茶の歴史に関した『扶桑茶話』(1884)などがある。73歳。 解剖学、麻酔科学、病理学、外科学、消毒法、精神医学などを教えた。明治期の日本で、近代医学の発展に貢献した。京都府の医師免許制度を発足させている。 ◆ワーグマン 近代のイギリス人の画家・ジャーナリスト・ワーグマン(Charles Wirgman,1832-1891)。男性。イギリスの生まれ。パリで絵の修業をし、帰国後、陸軍に入る。陸軍大尉退役後、1857年、「イラストレーテッド・ロンドン・ニューズ」の特派員画家として中国へ渡る。1861年頃、イギリス公使オールコック一行とともに、長崎から江戸へのぼる。東禅寺襲撃事件に遭遇し「浪士乱入図」を描く。以後、横浜に定住し、1862年-1887年、外国人向の時局風刺の漫画雑誌「ジャパン‐パンチ」を創刊する。横浜で没した。58歳。 生麦(なまむぎ)事件、薩英戦争など幕末維新の大事件を画で西欧に報道した。日本の風景・風俗を油絵、水彩で描き、明治期初期の日本の洋画発展の基礎に貢献した。高橋由一(ゆいち)、五姓田(ごせだ) 義松らに洋画技法を指導している。横浜居留地で、シェークスピア劇の最初の上演に協力した。 ◆琵琶湖疏水 琵琶湖第1疏水は、近代、1885年6月-1890年11月に、鴨川合流点まで(含、鴨東運河)、1892年11月-1894年9月に以南の鴨川運河が完工した。経路は当初の大津の三保ヶ崎-鴨川合流点間の11.1kmになる。広義には、後の鴨川東岸-伏見堀詰に至る鴨川運河8.9kmを含めた総延長19.9kmになる。 近代、1881年に、第3代京都府知事に就任した北垣国道(1836-1916)は琵琶湖疏水を計画した。着任3カ月後に、税務課地理係に調査を命じ、琵琶湖水面と三条大橋の落差が45mあり、疏水が実現可能であることを既に確認していた。かつての内務省の上司・伊藤博文(1841-1909)には、疏水構想を提案している。1871年11月の岩倉使節団に、伊藤は副使として加わっており、工部大輔を主任務とし米欧の巨大施設をつぶさに視察していた。 当初の疏水計画では、疏水分線を鹿ヶ谷で分水させ、落差を利用し工業用水車利用により、東山山麓一帯を工業地帯化させるものだった。主任技術者として、田邊朔郎(1861-1944)を工師(工事主任)として迎えた。朔郎は、工部大学校(後の東京帝国大学)を出て、卒業論文に「琵琶湖疏水工事計画」を書いている。測量主任・嶋田道生(1849-1925)も多大な貢献をした。 なお、大津から京都、伏見への通船路の計画は古くからあり、角倉了以などいつくかの計画案があった。江戸時代前期、1669年に京都の田中四郎左衛門による日本海と琵琶湖、京都を結ぶ計画も立てられている。琵琶湖疏水計画には、1879年-1882年の福島県の安積(あさか)疏水などが参考にされた。 北垣は内務卿・松方正義(1835-1924)に勧められて、安積疏水を見学している。この時、南一郎平(1836-1919)と出会い、琵琶湖疏水への協力を求めた。1882年2月、南は京都に入り、調査の上、3月に疏水開鑿を可とする「琵琶湖水利目論見書」を北垣知事宛に提出した。目論見書には、既に「井戸間風」と記され、後に採用された堅坑(たてこう)方式の工法が提案されていた。なお、南の構想の下敷きには、オランダ人土木技術者・ファン・ドールン(1837-1906)の計画書があったとする見方もある。 1883年11月に、京都府から琵琶湖疏水事業の起工伺書が提出された。内務省は、オランダ人技師のデ・レーケ(1842- 1913)の実地調査などから、脆弱な工法を補強し、京都府案の倍余りの工事費になるという「内務省土木局設計書」を示している。デ・レーケは、精密な測量結果を基礎にした田邉が立案した計画書に対し、日本人が作成した運河路線地図の実地製図技術を高く評価した上で、予算面から工事実施は無理との回答を日本政府に提出している。なお、嶋田が主導した琵琶湖疏水工事のための測量は正確を極め、最難関の長等山トンネルの貫通時に高低差1.2mm、中心差7mmで結合した。 疏水計画の当初の目的は、製造機械・運輸・田畑灌漑・精米水車・火災虞・井泉・衛生上に関する事などだった。その後、計画の変更も度々行われ、水力発電、上水施設、市電なども加わり、利用目的も時代での変遷がある。なお、疏水計画に対して、当初、滋賀県では琵琶湖の水位低下・干害を不安視した。大阪府では、淀川への水の流入・氾濫を案じて大きな反対運動が起きている。京都市では、負担金・疏水経路をめぐり、「不利・不急の工事」として批判・反対の動きも起きている。京都府としては、琵琶湖・淀川の水の増減に、疏水は影響を与えないと踏んでいた。 琵琶湖と京都の水位差は33mある。琵琶湖疏水は、大津市三保ヶ崎より取水され、長等山・小関峠、日ノ岡峠の下を抜けて蹴上に至る。疏水工事は、日本人による最初の近代的な土木工事として歴史的に評価されている。 1885年-1890年に、第1疏水では6本のトンネル工事が行われている。長等山第1トンネル道工事(2.436㎞/2444㎞)では、工期短縮のために第1堅坑道(下流から741m地点、深さ45m)を掘削水準高まで掘り下げ、さらに左右に掘り進めた。この「堅坑方式」は、日本初の工法の試みになった。完成後の、中心線の測定結果では誤差は僅かに6mmだった。竪坑道(シャフト)は、空気の送風、資源搬入、土捨場としても利用され、坑外設備(巻上機、リフト、送風機、蒸気機関など)も設置されていた。第2竪坑道は、第1竪坑道と、西口の中間に掘られている。第1疏水のトンネル工事では、頂設導坑式(オーストラリア方式)という掘削方法が用いられた。最初に天井近くの導坑を掘り、下方、左右と広げ、最後に最下部を掘った。すべての断面を掘削した後に、トンネル内側を煉瓦で巻立て補強した。 インクラインは2カ所、閘門・堰門は12カ所に設けられた。大津閘門は1890年に築かれた。当初は木製の扉が付けられ、現在は鉄製になった。支線(28.6km)は北上し、南禅寺、高野川、鴨川の下を潜り、堀川に流入していた。 使用された赤レンガは、御陵原西町のレンガ工場で造られた。最盛期には工場敷地4.4haがあり、12カ所の登りが開かれた。周辺で採取した土を使い、1886年から約3年間で1370万個のレンガを製造し、疏水工事用に使われた。工場では囚人労働も行なわれている。 疏水の石垣には、膳所(ぜぜ)城(大津市)の石垣も使用されたという。膳所城は、安土・桃山時代、1601年に徳川家康(1543-1616)が築城した。琵琶湖水を利用した天然の堀をめぐらせる水城だった。以来、本多6万石代々の居城になり、日本三大湖城の一つとして知られた。近代、1870年に廃城になり、城門などの遺構は大津市内の神社など十数カ所に移築された。膳所城址公園(大津市)内には遺構がある。 新しい素材、技術も用いられた。セメント(450t)は、大部分がイギリスから輸入される。ダイナマイト(10t)、雷管(25万発)、導火線(171km)、火薬はイギリス、ドイツのノーベル社から輸入された。 工事は人力に頼り、湧水に悩まされる難工事になる。1890年には、崩落事故が起き、65人の工夫などが生き埋めになる。幸いにも全員無事に救出されている。 この工事において、貫通したトンネルの誤差は極めてわずかなもので、測量精度の高さが確かめられている。延べ400万人の労力を投じ、3年6カ月をかけて疏水は完成した。完成後、祇園祭の山鉾が巡行し、大文字の送り火も行われるほど京都市民は大歓迎した。 疏水の利用例としては、水車による機械運転として、津田無線、三谷伸銅、夷川舟溜、鴨川運河の精米事業などがある。動物園(1903)、南禅寺水泳場(1923)、若王子プール(1950)などでの利用があった。防火水としては本願寺水道(1897)、御所水道(1912)が利用された。疏水分線での水車利用も、明治期(1868-1912)終わりまで小規模な精米などに利用された。 延長19.968m、勾配1/1000-1/7000、取水量8.35㎥/s、第1トンネル(延長2436m/2444m、高さ4.09m、幅員4.54m)、諸羽トンネル(延長520m、高さ4.52m、幅員5.4m)、第2トンネル(延長124m/125m、高さ4.09m、幅員4.54m)、第3トンネル(延長850m/852m、高さ4.09m、幅員4.54m)、合流トンネル(延長87m、高さ3.95m、幅員4.84m)、冷泉-塩小路暗渠(延長2847m、6.2-18.2m)、津田放水路(延長337m、内径2.0m)、開水路(延長12767m、幅員6.2-18.2m)。 工事は手作業による。工費125万2579円(うち27万円は遷都に伴う第122代・明治天皇からの下賜金利殖金による)。 ◆疏水分線 「疏水分線(支線)」は、近代、1887年9月-1890年3月に完成した。蹴上からは北に流れる水路になる。当初は幹線水路として計画された。その後、計画変更により規模縮小になる。蹴上から水流を分岐させた枝線水路になった。 分線の目的は、琵琶湖から幹線に流れ込む300の水量のうち、250個は水力発電水路に利用し、50個は水力、用水、防火用水に利用するというものだった。 延長は当初8390.4mあり、現在は所管替えにより3346mに短くなっている。現在の区間は、山科区日ノ岡一切経谷町19-3から左京区北白川久保多町58-8までになる。勾配は1/150-1/4000になる。 流路は、蹴上の琵琶湖疏水から分流北上し、左回りに大きく迂回する。南禅寺境内の水路閣、永観堂裏を抜け、哲学の道に沿い流れ、開水路の白川疏水に繋がる。 第4トンネル(延長136m、高さ2.4m、幅員2.5m)、第5トンネル(延長102m、直径2.4m)、第6トンネル(延長182m、直径1.8m)、管路(延長115m、直径1.0-1.5m)、開水路(延長2811m、高さ1.5-2.0m、幅員1.8-5.25m)がある。 ◆第2疏水 「第2疏水」は、近代、1908年10月-1912年3月に完成した。区間は大津市観音寺245地先-京都市山科区日ノ岡一切経谷町21-1になる。第2代市長・西郷菊次郎の行った京都市の三大事業(ほかに水道事業、市電開通及び幹線道路拡幅)の一つになる。 第1疏水に比較し、2m深いところに取水口が設けられている。水路は第1疏水のほぼ北に沿い、すべてトンネルで送水された。上水道の水源として利用するために、水の汚染を防ぐための措置だった。蹴上舟溜でトンネルを出て第1疏水に合流している。 第2疏水工事は大量の湧水があり難工事になった。第1疏水の各トンネル内部から横坑を延ばし左右に分かれて掘削した。小関トンネルでは、第1トンネル内から11本もの横坑が掘られている。 第2疏水の完成により、第1疏水の流量増加に伴い、第2蹴上、夷川、墨染の3発電所が新設された。蹴上浄水場も給水開始した。 延長7423m、勾配1/2200、取水量15.3㎥/s、トンネル(延長7369m、高さ3.95m、内径3.64m)、開水路(延長54m、幅員3.7m)。工事は掘抜き・鉄筋コンクリート管埋立、鉄筋コンクリート造。工費380万円。 ◆第2疏水連絡トンネル 「第2疏水連絡トンネル」は、現代、1992年4月-1999年12月に工事が行われた。区間は大津市観音寺245地先-京都市山科区安朱東海道町地先になる。大津・三保ヶ崎の取水口付近に竪坑(深さ25m)を築いて始められた。取水口が下げられ、琵琶湖の水位低下にも対応できる。すべて地下トンネルで第2疏水の安珠地区に繋がる。シールド・山岳トンネル工法が導入された。第1疏水に比較し、小関峠付近で3.64m深い地点を通る。 延長4529m、勾配1/500-1/1100、トンネル(延長4506m、内径3.4m)、接合部大津(延長16m、高さ15.9m)、接合部安朱(延長7m、高さ7.44m)。 工事は 鉄筋コンクリート造、形状円形断面(内径3.4m、延長4.5km)、工法は山岳トンネル工法(NATМ)(2.8km)・シールド工法(1.7km)、毎秒水量7.3m(基準水位-1.5m時)。工費118億円。 ◆鴨東運河 「鴨東(おうとう)運河」は、当初の計画にはなかった。当初はインクライン下から鴨川に直接つながる予定だった。 近代、1887年に府知事・北垣国道の構想により計画が立てられる。1890年4月に完成した。経路は仁王門通、冷泉通に沿い直角に折れ曲がっている。 ◆鴨川運河 「鴨川運河」は、大疏水のうち、鴨川に並行し南に流れ下る運河になる。伏見と琵琶湖疏水を結ぶ運河だった。計画案は経路、必要性を巡って紛糾し、議会可決はわずか1票差だった。近代、1890年に測量が始まり、1892年に設計変更され、11月に工事着工される。1894年9月に完成した。 1895年1月に、鴨川運河の舟運が始まる。3月に、伏見インクラインが完成している。二条-五条は当初、精米、紡績工場など疏水の水を利用した水車による工場が稼動していた時期もあったという。 落合-七条(3.34km)には13mの高低があり、8カ所の閘門が設けられた。伏見堀詰には、インクラインが設けられ、1895年-1943年に利用された。この鴨川運河により、大津、京都、伏見の舟運は結ばれた。 1894年には、運河の水力を利用した株式会社「津田電線」が設立され各種銅線を製造した。1907年には、工業用水を利用した合名会社「多田石鹸油脂製造所(三洋化成工業株式会社の前身)」が設立されている。1914年には、伏見(墨染)発電所が完成した。 延長8900m、高低差30m、幅員6m、水深1m、速力0.56/s、水量3.3t/s。 閘門(仁王門、孫橋、三条、四条、松原、五条、正面、七条)、暗溝(孫橋、一之橋上手2カ所、二ノ橋、三ノ橋)、筧(団栗、音羽川、七瀬川)、橋梁(吊木橋1、木橋26、土橋13)、舟溜(五条、稲荷前、伏見)がある。 ◆水力発電所 近代、1888年に田邊朔郎は、高木文平とアメリカ合衆国を視察した。アスペン電力会社の水力発電所を、急遽、疏水計画の付帯事業して取入れている。 1891年1月に、蹴上発電所(左京区粟田口鳥居口町)が竣工し、1895年11月に、世界で2番目、事業用発電所としては日本初の電力供給が開始された。発電機は、エジソン式直流発電機80kW、2台による。 この第1期(第1次)発電所の後、第2期発電所(1912-1936)が増設され、発電出力5MW、発電機5台により稼動した。第3期発電所(1936-)では発電出力5800kWに増強される。1942年に、京都市より関西電力に所有権が移る。その後、1952年に第2期発電所に、京都大学化学研究所付属の原子核科学研究施設が設置された。現在は、第3期発電所が稼働し、発電出力4500kWになる。 琵琶湖疏水にある夷川発電所(関西電力)は1912年に完成した。1914年に発電開始する。現在は無人運転で発電出力300kW、落差はわずかに3.420mになる。使用水量13.910毎秒㎥。 墨染発電所(伏見区)は、琵琶湖疏水の終点にある。1914年より発電開始された。発電出力2200kW、落差14.310m、使用水量12.710毎秒になる。 現代、2001年、蹴上発電所、夷川発電所、墨染発電所は、「琵琶湖疏水発電所群」として土木学会選奨土木遺産に認定された。 1894年に設立された京都電気鉄道株式会社は、この電力を利用し、1895年に、京都駅と伏見間に日本初の市電営業を開始している。市電は1978年に全廃された。 ◆インクライン 日本初のインクライン(傾斜鉄道,incline)は、米国ニュージャージー州モーリス運河に倣った。工事は近代、1887年-1890年に行われる。インクラインが設けられたのは、この区間が急勾配(15分の1)のため、船での往来ができなかったことによる。 頂部の蹴上舟溜と下部の南禅寺舟溜間582m、落差36m、勾配15分の1の坂を、艇架台(4輪付台車)に高瀬舟(三十石船)を載せ、10-15分で上下させた。当初、ドラムの動力として水車動力を計画していた。後に電力に変更され、モーターでワイヤーを牽引した。運転は1891年-1951年まで続き、旅客、貨物、近江米などを運んだ。1902年頃の最盛期には、貨物船14600隻、旅客船21000隻、年間20万人を運んだという。琵琶湖疏水の完成によって、大津、京都、伏見、大阪間の舟運が確立した。 現代、1948年、インクラインが稼動中止になる。1977年、復元され、桜の名所になっている。桜は16代・佐野藤右衛門が管理する。1996年、インクライン、水路閣など12カ所が近代遺産として国の史跡に指定された。 なお、伏見墨染と伏見城外堀跡間には伏見インクラインがあった。琵琶湖疏水伏見運河の一部であり、1894年に完成した。1914年に発電所も設置されている。その後、鉄道の開業などで次第に廃れた。伏見インクラインは、1959年に撤去された。 現在、蹴上インクラインは両勾配式、複線のままに保存されている。 ◆旧九条山ポンプ場 疏水沿いに建つ「旧九条山ポンプ場(九条山浄水場ポンプ室)」は、かつて「御所水道ポンプ室」と呼ばれた。近代、1912年に建てられた。設計は片山東熊による。 宮廷建築であり、御所に送水するための施設だった。1992年まで、京都御所には疏水の水を分水した専用水路「御所水道」が引かれていた。 ◆蹴上浄水場 京都市水道局所管の蹴上浄水場(東山区粟田口華頂町)は、1909年5月に工事着工になり、1912年3月に竣工した。自然流下方式により、4月より水道水の供給を開始している。琵琶湖疏水を水源にした日本初の急速濾過式浄水場になる。当初の供給能力は、6.8万㎥/日、1962年1月に拡張工事が行われ、供給能力は、19万8000㎥/日に増強された。1997年まで現役で役割を担う。現在は第2系統のみが稼働し、9.9万㎥/日になる。 琵琶湖疏水は1日200㎥を送水し、そのうち112万㎥が水道用に使われている。当初の疏水計画の中で、一番最後に挙げられていた飲料水の安定的な供給が、現在も疏水の最も重要な役割を担う。ツツジ、サツキの名所であり5月に一般公開されている。 市内の浄水場はほかに、1927年に完成の松ヶ崎(自然流下、21万1000㎥/日)、1956年に完成の山ノ内(ポンプ圧送)、1970年に完成の新山科浄水場(自然流下、36万2000㎥/日)がある。いまも琵琶湖疏水を水源にしている。 疏水公園に山ノ内浄水場導水管が展示されている。ダクタイル鋳鉄菅といわれ、浄水場への導水に利用されている。直径は1.65m。 ◆舟溜 ◈舟溜(ふなだまり)はダムとも呼ばれている。かつて、疏水を航行した船の溜まり場、調整場になっていた。第1疏水には5カ所(大津、四ノ宮、諸羽、日岡、蹴上)、鴨東運河に2カ所(南禅寺、夷川)、鴨川運河に3カ所(五条、稲荷、伏見)が設けられていた。 ◈蹴上舟溜付近では琵琶湖第1疏水、第2疏水の水が合流している。水は、上水道、発電所、閘門により支線にも振り分けられている。 ◈夷川舟溜付近には疏水の開通当時には、水車動力の精米所、紡績、煙草工事などが建てられていた。現在は夷川発電所、上下水道局疏水事務所がある。 ◆ねじりまんぽ ◈インクラインの盛土の下を潜る小さな隧道(トンネル)は、「ねじりまんぽ」と呼ばれている。近代、1888年に造られた。三条通(国道143号)から南禅寺へ通じる。ねじりまんぽは、関西・中部地方の方言で、鉄道の盛土下を潜るトンネルを意味した。 「マンボウ」「マンプー」「マンポ」「マンボリ」とも呼ばれた。 ねじりまんぽは、鉄道工事に用いられ、煉瓦・石積みなどのブロック状のものを積み上げたアーチ橋などに用いられた特殊工法だった。トンネル天井はアーチ状になっており、煉瓦は水平方向ではなく、螺旋状に捻じって組まれている。トンネルは、土盛に対して斜め方向に掘られている。または、上を乗り越している。 斜面に対して斜めにトンネルを掘った場合には、通常の水平方向に煉瓦を積むことはできなかった。土盛に対して直交させることで、アーチへの荷重をすべて橋台(トンネル内側壁)・地盤に垂直に伝え、強度を確保することができた。普通に煉瓦を積むと、アーチ円周方向に作用する力が、アーチ橋台部分に伝達されない部分が生じ、強度不足になった。なお、トンネル内部から見ると捻じれて積まれているものの、トンネル外側から見ると普通のアーチの積み方になっている。その後、ねじりまんぽの工法は、土木技術がコンクリート造に移行した段階で消滅している。 北垣国道揮毫の陶額「雄観奇想」、反対側には「陽気初處」が掛かる。高さ3m、幅2.6m、長さ18m。 ◈小説家・谷崎潤一郎(1886-1965)の『細雪』(1943-1948)の中では、「マンボウ」が登場する。近代、1874年に開通した、東海道本線の平松暗渠(兵庫県西宮-さくら夙川大阪-神戸間、径間1.8m)を題材にしているとみられている。 谷崎は、関西の一部の方言として「マンボウ」と記している。和蘭陀(オランダ)語の「マンプウ(Мanpoo)」を語源とし、転訛したとしている。ただ、オランダ語に該当する単語はないという。また、「マンブー」「マンボー」とも書き、「マンプ越ゆれば山科や」の唄があると紹介している。(「大阪毎日新聞」、1934) 語源としてほかに鉱山の坑道「間歩(まぶ)」、「マンホール」の転訛説などもある。 ◆橋 琵琶湖疏水に架橋されているおもな橋としては次のものがある。 ◈「新三保ヶ崎橋」は、現代、1960年に架橋された。 ◈「大津絵橋」は、現代、1993年に架橋された。 ◈「三保ヶ崎橋」は、近代、1890年に架橋された。長さ 13.3m、幅 9.8m。 ◈「北国橋」は、近代、1890年、現代、1974年、1993年に架橋された。長さ16.6m、幅 9.3m。 ◈「鹿関橋」は、近代、1890年に架橋(木橋)された。1928年に鉄筋コンクリートに架け替えられた。長さ15m、幅 5.5m。 ◈「1号橋」は、近代、1921年3月、現代、1971年8月架橋に架橋された。鉄筋コンクリート。 ◈「測水橋」は、三角橋になる。 ◈「2号橋(柳山橋)」は、当初は「十禅師橋」と呼ばれた。近代、1928年に一燈苑の移転後は「柳山橋」と呼ばれる。1968年12月に架橋された。鉄筋コンクリート。 ◈「3号橋」は、第1疏水旧水路の諸羽舟溜(現・疏水公園)付近に架けられていた。疏水は現代、1970年まで流れていた。その後、橋は撤去されている。 ◈「4号橋(安朱橋)」は、毘沙門堂道に架かる。近代、1928年1月に架橋された。現代、2000年6月に架け替えられた。鉄筋コンクリート造。 ◈「水路橋」は、第1疏水と安祥寺川の交差する地点に架けられている。橋上を疏水が流れる。煉瓦造のアーチ橋になる。 なお、そのすぐ北側の第2疏水(トンネル)と安祥寺川の交差する地点は、石積み4段堰になっている。 ◈「洛東橋」は、現代、1954年8月に架橋された。鉄筋コンクリート。 ◈「5号橋」は、三角橋。 ◈「6号橋」は、三角橋。 ◈「7号橋(妙応寺橋)」は、当初「妙応寺橋」と呼ばれていた。イノシシ出没後に、北側に侵入防止扉が付けられている。三角橋。 ◈「8号橋」は、三角橋。 ◈「正嫡橋」は、現代、1983年1月に架橋された。朱塗り鉄筋。 ◈「9号橋(大岩橋)」は、1924年2月に架橋された。三角橋。 ◈「第10号橋」は、第1疏水の第2トンネルの東にある。近代、1904年3月に田邊朔郎設計により架橋された。太鼓橋、黒岩橋、封じ山橋、山ノ谷橋とも呼ばれた。西にある第11号橋の実績を踏まえ、独自設計されている。本格的な日本初の鉄筋コンクリート橋になる。 ◈「第11号橋(国の史跡)」は、第1疏水の第2トンネルの東にある。近代、1903年7月に田邊朔郎設計により架橋された。日本初の鉄筋コンクート橋といわれる。「本邦最初鐡筋混擬土橋」との銘が入り、田邊朔郎がトロッコレールを用いて設計した。米蘭(メラン)式を採用した試験用の橋だった。この試作を経て、翌1904年に第10号橋を架橋した。アーチ形。 ◈「大神宮橋」は、近代、1923年3月に架橋された。 ◈「南禅寺橋」。 ◈「広道橋」は、1989年7月に改造された。 ◈「慶流橋」は、当初は木橋(幅3m弱)で、近代、1895年に朱塗りになる。現代、1963年に改造されコンクリート製になる。青銅の擬宝珠に「慶流元窮」と刻まれている。長さ24.2m、幅22m。 ◈「二条橋」は、当初は木橋(幅2.7m)、現代、1999年に改造された。 ◈「冷泉橋」は、当初はなかった。 現代、2002年に架橋された。 ◈「徳成橋」は、当初はなかった。 近代、1913年、現代、1995年3月に改造された。 ◈「熊野橋」は、近代、1923年に架橋された。 ◈「秋月橋」は、現代、1966年に架橋された。 ◈「田邊橋」は、近代、1927年に改名された。 ◈「田辺小橋」。 ◆疏水と安祥寺川の交差地点 ◈山科疏水の第1疏水(東西方向)と安祥寺川(南北方向)の交差する地点がある。疏水は水路橋(水路閣)の上を流れている。煉瓦造のアーチ橋が架けられている。 橋の北側に第2疏水(地下トンネル)と安祥寺川の交差する地点がある。川は石積み4段堰を落ちている。川の流れは、水路橋の下を潜り南に下っている。 ◆取水場 ◈「日ノ岡取水場」には、かつて日ノ岡舟溜があった。 現代、1968年に新山科浄水場建設の際に埋め立てられ、取水池が設置された。鉄筋コンクリート造。 ◆疏水八景 「琵琶湖疏水八景」として、1.疏水起点の「三保晴嵐」、2.第1トンネルの「古関早桜」、3.大岩山の雨景「廟野過雨」、4.諸羽神社周辺の夜景「諸羽寒月」、5.山科安朱の「安朱流蛍」、6.第3トンネルの「封山霜葉」、7.インクラインの「日岡返照」、8.南禅寺山内水路閣の「瑞龍霽雪」がある。(『日出新聞付録』、1946) ◆洞門 田邊朔郎の意向により、洞門の芸術性を高め格式を上げるために、旧知の建築家・小原益知が5つの意匠を担当している。アメリカ合衆国の『トンネル掘削、火薬、削岩機』(1882)を参考にした。意匠にはいずれも、西洋建築様式の意匠歴史が再現されている。 ◈第1トンネル東口洞門、第3トンネル西口洞門は、ペディメント(三角破風)の装飾が施されている。古代ローマ神殿様になっている。 ◈第1トンネル西口洞門、第2トンネル東口洞門は、石積壁中央にアーチがあり、両側に付け柱がある。アーチと軒の間に水平の帯石が用いられている。イタリア・ルネサンス風になっている。 ◈第2トンネル西口洞門は、赤煉瓦を積み、中央が最も高く段でに低くなっている。軒廻り外側には石が張り出す。尖頭アーチが開き、13-14世紀のゴシック様式になっている。 ◈第3トンネル東口洞門も、赤煉瓦を積み、軒廻り外側には石が張り出す。洞口両側に城郭様の方形の塔が立つ。その間はやや低く、同様の意匠が施されている。上心半円アーチが開く。ゴシック様式になっている。 西口洞門は古典主義意匠になる。 ◈疏水分線の第4トンネル南口洞門にも、かつて洞口の両側に城郭様の塔が立てられていた。後に、第2疏水開通時に改造され撤去された。洞門上に突き出していた旧笠石(1889年)は下側が歯型になっている。現在は、琵琶湖疏水記念館に一部が展示されている。 ◈疏水分線の第5トンネル南口には、第3トンネル東口洞門を単純化した意匠が用いられている。 ◆石額 琵琶湖疏水のトンネルの出入口、トンネル内、関連建物・構造物、周辺などにそれぞれ石額(扁額)が掲げられている。上流から次のようになる。 ◈第2疏水取水口の石額「萬物資始(ばんぶつとりてはじむ)」(国の史跡)は、古代中国・周時代の『易経』「乾為天(けんいてん)」に出典がある。「すべてのことがこれにより始まる」の意味になる。皇族・軍人・久邇宮邦彦王(くにのみや-くによし-おう、1873-1929)筆による。 ◈第1疏水第1トンネル(長等山)東口洞門に石額「気象萬千(きしょうばんせん)」がある。北宋・范仲淹(はん-ちゅうえん、989-1052)の『岳陽樓記(がくようろうき)』の一節による。「琵琶湖の景色が時の推移により千変万化する様の素晴らしさ」を表わしている。初代内閣総理大臣・伊藤博文(1841-1909)筆による。 なお、開閉扉(国の史跡)は、近代、1896年の大洪水時に設置された。 ◈第1疏水第1トンネル内壁の石刻「寶祚無窮(ほうそむきゅう/あまつひつぎきわまりなし)」は、『日本書紀』巻二による。「宝祚(ほうそ)は窮(きわ)まり無し」であり、「皇位は永遠である」の意味になる。官僚・政治家・北垣国道(1836-1916)筆による。 ◈第1疏水第1トンネル西口洞門の石額「廓其有容(かくとしてそれいるることあり)」(国の史跡)は、唐・韓愈(かんゆ、768-824)「送李愿帰盤谷序(そうりげんきばんこくじょ)」による。「廓(かく)として其れ容有り」であり、「疏水をたたえて悠然と広がる大地は、すべてを受け容れる器を有している」を意味する。軍人・政治家・山県有朋(1838-1922)筆による。 ◈第1疏水第2トンネル東口洞門の石額「仁以山悦智為水歓(じんはやまをもってよろこび、ちはみずをもってなるをよろこぶ)」(国の史跡)は、孔子(前552-前479)の『論語』「雍也(ようや)第六」による。「仁者は動かない山を楽しみ、智者は流れゆく水を楽しむ」の意味になる。政治家・井上馨(いのうえ-かおる、1836-1915)筆による。 ◈第1疏水第2トンネル西口洞門の石額「隨山到水源(やまにしたがいて、すいげにいたる)」(国の史跡)は、唐・劉長卿(りゅう-ちょうけい、709-7859)の「尋南渓常山道人隠居」による。「山に沿って行くと水源に辿り着く、疏水の流れの様」を表わしている。軍人・政治家・西郷従道(さいごう-じゅうどう、1843-1902)筆による。 ◈第1疏水第3トンネル西口洞門の石額「美哉山河(うるわしきかなさんが)」(国の史跡)は、中国前漢・司馬遷(前145?‐前86?)の『史記』、「孫氏呉記列伝」による。「なんと美しい山河であることか、国の宝である美しい山河を守ることは、為政者の徳が大切である」を意味している。公家・政治家・三条実美(さんじょう-さねとみ、1837-1891)筆による。 ◈第1疏水第3トンネル東口洞門の石額「過雨看松色(かうしょうしょくをみる)」は、唐・劉長卿の「尋南渓常山道人隠居」による。「過雨(かう)松色(しょうしょく)を看る」であり、「時雨が過ぎると、一段と鮮やかな松の緑を見ることができる」の意味になる。政治家・松方正義(1835-1924)筆による。 ◈蹴上合流トンネル北口の石額「藉水利資人工(すいりをかりて、じんこうをたすく)」は、第1疏水竣工式での第122代・明治天皇(1852-1912)の勅語による。「自然の水を巧みに利用して、人間の仕事に役立てる」の意味になる。土木工学者・田邊朔郎(1861-1944)筆による。 ◈蹴上インクラインねじりまんぽの 南西口に陶額「雄観奇想(ゆうかんきそう)」がある。出典は不明。「見事な眺めと優れた考え」を意味している。官僚・政治家・北垣国道(1836-1916)筆による。粟田焼陶工・帯山与兵衛(1856-1922)作の陶額になる。 ねじりまんぽの北東口の陶額「陽気発処(ようきはっするところ)」とは、南宋の朱熹(しゅき、1130-1200)の『朱子語類』による。「陽気発するところ金石もまた透ける/前向きの原動力は輝きを得て必ず成し遂げられる」の意味になる。官僚・政治家・北垣国道(1836-1916)筆による。 ◈第2期蹴上発電所入口正面に石額「亮天功(てんこうをたすく/てんのわざをたすく)」がある。孔子(前552-前479)編という『書経』の「舜典(しゅんてん)」による。「天功を亮(た)すく」とは、「それぞれの職務に応じて、天の仕事を助ける」を表わしている。皇族・軍人・久邇宮邦彦王(1873-1929)筆による。 ◈蹴上舟溜(疏水記念館内扇ダム放水路出口)に石額「楽百年之夢(らくひゃくねんのゆめ)」がある。「雄観奇想」「陽気発処」の落款による。「琵琶湖疏水の完成から百年、その夢を楽しむ」の意味になる。官僚・政治家・今川正彦(1911-1996)筆による。 ◆碑・像 ◈「殉職者慰霊碑」は、近代、1902年に田邊朔郎が私費で建立した。蹴上インクライン跡を登りきった一角にある。谷鉄臣筆とされる「一身殉事 萬戸霑恩(いっしん-ことにじゅんじ ばんこ-おんにうるほふ)」の銘がある。裏には事故死、病死した疏水工事殉難者17人の氏名が記されている。自死したポンプ主任・大川米蔵の名もある。 下請の犠牲者、囚人労働の犠牲者も含めると、実際の犠牲者はさらに増えるといわれている。 ◈「紀功碑」は、田邊朔郎の還暦を祈念し、当初は京都府が出町剣先(デルタ)に建立した。近代、1923年に現在地の蹴上疏水公園に移された。 ◈「田邊朔郎立像」は、近代、1982年に蹴上疏水公園に立てられている。 ◈「殉職者之碑」は、近代、1941年11月に蹴上疏水公園に琵琶湖疏水事業を所管していた、京都市電気局職員により立てられた。琵琶湖疏水事の建設工事中の事故死、病死者を追悼している。題字は京都市市長・加賀谷朝蔵(1886-1981)による。 ◈南禅寺舟溜近くに、「巨大な輝き」像が立てられている。題字揮毫・詩文撰・橋谷義人、製作・彫刻家・宮瀬富之(1941-)による。「三大事業に携わりし人達のご苦労に感謝し」とあり、「誰知萬里客懐古正踟蹰」と刻まれている。初唐の陳子昂(ちん-すごう、661-702)の詩「峴山懐古(けんざんかいこ)」から引用された。「誰が知ろう、万里を来た旅人が 昔を思い暫く佇むことを」。 ◆疏水船 ◈疏水を利用し伏見-大津間の運輸船、遊覧船が運航していた。木造の船は、船頭が舵を取った。大津に向かう上りの際には、水路沿いに人力で船を牽引した。 明治期には、遊覧船が蹴上-大津間で運行した。トンネルに入ると舳先に石油カンテラを灯し、船中央には提灯を下げて明りを取った。トンネルの両側には綱が渡してあり、船頭は暗がりで綱を手繰り寄せて船を進めていた。 ◈第1疏水の運輸船は五十石積(料金50銭)、三十石積(30銭)、十石があった。第1トンネル、第3トンネル内では舳先に前照灯(石油カンテラ)を灯すことが決められていた。夜間の運航もあった。船は京都市の許可を得て、船の後ろに鑑札をを掲げ、疏水中央を航行する決まりになっていた。 船便の最盛期は近代、1916年-1931年だった。大津から京都への船便として米(玄米、白米)が最も多く、野菜、煉瓦、石材もあった。夷川舟溜、鴨川運河沿いには精米用の水車小屋が建ち並んでいた。 京都から大津への船便は、糠が多かった。 鴨川運河の船便としては、50石積(料金40銭)、30石積(24銭)があった。京都から伏見へ木材、古俵、空樽、古紙、伏見から京都へは石炭、木炭が多かった。 ◆疏水周辺 ◈琵琶湖疏水の水は、山県有朋の別荘無鄰菴、平安神宮神苑、円山公園などにいまも流れている。かつては京都御所にも送られていた。 ◈現在の「岡崎公園」は、近代、1895年に開催された第4回内国勧業博覧会・平安奠都(てんと)千百年紀年祭(1895年)会場跡地になる。1904年に京都市営公園が開設されている。その時造営された平安神宮のほか、現在は、京都国立近代美術館、京都市美術館、京都府立図書館、京都市動物園、京都会館、京都市勧業館(みやこめっせ)などの施設が集中している。疏水沿いの散策道は、サクラなどの名所になっており、東山の景観とともに新しい都市景観を生み出した。 ◈「南禅寺水路閣」は、近代、1888年に建設された。南禅寺境内にある。市指定史跡、国の史跡であり、上部を琵琶湖疏水が流れている。ローマの水道を参考にしたといわれている。レンガ造、長さ93.17m、幅4.06m、高さ9m。 ◆琵琶湖 日本最大の湖・琵琶湖は、面積670㎢、最深部104m、貯水量は275億㎥で近畿1400万人の水瓶になっている。世界で3番目に古いという。400万年の歴史がある。断層による窪地に水が溜まってできた。動植物は1000種以上、固有種も60種ある。 かつて水質汚濁、富栄養化、湖岸の水生植物減、外来種問題、近年では地球温暖化にともなう冬場の湖水の全循環が機能せず、湖底の酸欠、水質低下低酸素傾向などの課題もある。 ◆国宝・重文 現代、2025年5月に、琵琶湖疏水施設のうち国宝5カ所(4所、1基)、重要文化財24カ所、ほか附(つけたり)指定337点が指定された。近代の土木構造物としては初めての国宝指定になる。 国宝は、第一隧道(京都市・大津市、1890年)、 第二隧道(京都市、1888年)、第三隧道(京都市、1889年) 、インクライン(京都市、1889年)、南禅寺水路閣(京都市、1888年) になる。 重要文化財24カ所(16カ所、4基、4棟)は、大津閘門・堰門(大津市・京都市、1889年)、 大津運河(大津市、1887年)、安朱川水路橋(京都市、1890年)、第一〇号橋(京都市、1904年) 、第一一号橋(京都市、1903年) 、夷川閘門(京都市、1890年) 、第五隧道(京都市、1890年)、第六隧道(京都市、1888年) 、日岡隧道(京都市、1912年) 、新旧両水連絡洗堰(京都市、1912年)、合流隧道(京都市、1912年) 、蹴上放水所(京都市、1912年) 、七瀬川放水所(京都市、1912年) 、蹴上浄水場第一高区配水池(京都市、1912年) 、旧御所水道大日山水源地喞筒所(京都市、1912年)、蹴上発電所旧本館(京都市、1912年)、川発電所本館(京都市、1914年)、伏見発電所本館(京都市、1914年)、本願寺水道水源池(京都市、1894年) になる。 *名称は竣工当時の記録によるため、現在とは異なるものがあります。完成年にも異なるものがあります。 ◆国の史跡 現代、1996年6月に琵琶湖疏水は、明治期における日本の土木技術水準の到達点を示す近代遺産として、次の12カ所が国の史跡に指定された。 第1トンネル入口(大津市三井寺町筒井)、第1竪坑(大津市稲葉台字小関)、第2竪坑(大津市藤尾奥町字割石)、第1トンネル(隧道)出口(大津市藤尾奥町字大谷)、第2トンネル入口(山科区御陵黒岩)、第2トンネル出口(山科区御陵封ジ山町)、第3トンネル入口(山科区御陵封ジ山町)、第3トンネル出口(山科区日ノ岡夷谷町)、山ノ谷橋(第10号橋)(山科区黒岩町)、日ノ岡第11号橋(本邦最初鉄筋混凝土橋)(山科区日ノ岡堤谷町)、インクライン(左京区粟田口山下町・左京区南禅寺福地町・草川町・東山区東小物座町)、水路閣(左京区南禅寺福地町)になる。 ◆近代化産業遺産 現代、2007-2008年に経済産業省は「近代化産業遺産」として、琶湖疏水関連遺産を認定した。「京都における産業の近代化の歩みを物語る琵琶湖疏水などの近代化産業遺産群」には次のものがある。 琵琶湖疏水(第1疏水の第1・第2・第3トンネルの出入口、第1竪坑、第2竪坑、日本初の鉄筋コンクリート橋、インクライン、疏水分線の水路閣)、琵琶湖疏水記念館所蔵物、琵琶湖疏水記念館所蔵資料、南禅寺境内水路閣、蹴上インクライン、蹴上浄水場、蹴上発電所になる。 ◆琵琶湖疏水・史跡 琵琶湖ある大津市側から琵琶湖疏水の史跡などを巡る。 ◈大津市の第1疏水の大津運河には、旧三高漕艇部施設があり、琵琶湖周航の歌碑が立つ。 すぐ北に第2疏水取水口・洞門があり久邇宮邦彦の石額「万物資始」が掲げられる。管理棟がある。 第1疏水は、新三保ヶ崎橋→第1疏水用水機場→大津絵橋→三保ヶ崎橋→京阪石山坂本本線架橋→北国橋が架かる。→洋式煉瓦造の大津閘門があり、鹿関橋を過ぎると右手に大津運河散策道が続く。サクラ古木の並木がある。→第1トンネル東口洞門に筆・伊藤博文の石額「気象萬千」(国の史跡)がある。 ◈小関越え-藤尾にかけて、第1疏水トンネル、第2疏水トンネルは並行している。第1疏水トンネル内に筆・北垣国道の石額「宝祚無窮」がある。 小関越えで、小関越え道標は水路決定のための測量工事で設定された。→喜一堂(峠の地蔵)、測量標石、第1竪坑(国の史跡)→第1トンネルの空気取り入れのための第2竪坑(国の史跡)→第1トンネル西口洞門に筆・山県有朋の「廓其有容」(国の史跡)が掲げられている。→現代、1999年に設置された地震対策のための緊急遮断ゲート→最初に架橋された藤尾橋→かつて第2疏水の開水部に設けられた測水橋から京都府に入る。→跨線橋→灌漑用の洛東用水取水口がある。 ◈第1疏水の山科疏水では、柳山橋(2号橋、十禅寺橋)→四ノ宮舟溜(重箱ダム)から諸羽トンネル(520m)に入る。 左手に逸れて第1疏水旧水路跡、水路跡の旧石垣→第2疏水構造物(U字鉄筋コンクリート)→3号橋跡→疏水公園(旧諸羽舟溜)が続く。 ◈安朱地区東端で開渠している第1疏水の北で、第2疏水と第2疏水連絡トンネルが合流し、第2疏水・安祥寺トンネルに繋がる。 開渠した第1疏水は毘沙門堂参道の安朱橋(4号橋)、煉瓦積の水路橋で安祥寺川と交差する。安祥寺川は第2疏水との交差部分は石積4段堰になっている。→安祥寺道が通る安祥寺橋→区民の誇りの木は、ヤマザクラであり、幹回り3mある。→安祥寺舟溜は、船頭の休憩、時間調整、土砂沈降に使われた。→第7号橋(妙応寺橋、三角橋)→おじぞうさんは、4人の兄弟姉妹が溺死した地点に祀られている。→第2疏水施設は第4埋立水路が第1疏水と並行して流れており、鉄柵で囲まれた開口部がある。→第8号橋周辺には、近代、1930年の疏水堤防決壊の際に、天智天皇陵、御陵地区が浸水した際の、修復工事のコンクリート槽、流路が残されている。→本圀寺に至る正嫡橋→鉄筋コンクリートの第10号橋(太鼓橋、黒岩橋)(1904年、国の史跡)は永興寺に至る。→第2トンネル(最も短い124m)東口に筆・井上馨筆「仁以山悦智為水歓」(国の史跡)、西口洞門に筆・西郷従道「隨山到水源」(国の史跡)が掲げられる。→浄水場取水池(旧日ノ岡舟溜)には、かつて日ノ岡舟溜があった。現代、1968年に新山科浄水場建設の際に埋め立てられ、取水池が設置された。→日本初の鉄筋コンクリート橋の第11号橋(1903年)があり、第3トンネル(850m)の東口洞門に筆・松方正義筆「過雨看松色」がある。 ◈蹴上では、第3トンネル西口洞門に三条実美の石額「美哉山河」(国の史跡)が掲げられている。→九条山浄水場(旧御所水道)ポンプ室→第2疏水合流出口に筆・田邊朔郎の石額「藉水利資人工」(国の史跡)がある。→蹴上舟溜→大神宮橋が架かる。 ◈蹴上インクラインは、三十石船・装置、踏切跡、工事の殉職者17人を慰霊する慰霊碑などがある。→左手に蹴上浄水場→インクライン線路→線路の坂下にねじりまんぽがあり、南西口に筆・北垣国道の石額「雄観奇想」、北東口に「陽気発処」が掲げられる。→右手に南禅寺プール跡(現在は浄水場の排水処理施設)→左手に蹴上発電所→南禅寺橋→右手に琵琶湖疏水記念館などがある。 ◈蹴上インクラインから北東に逸れると、蹴上疏水広場・噴水公園に向かう。田邊朔郎の立像、紀功碑、送水鉄管、ナイアガラフォール(第2疏水合流水路の洗堰)などがある。→山間の疏水分線に沿い、さらに進むと南禅寺水路閣(国の史跡)→南禅寺に至る。 ◈蹴上インクライン先は、南禅寺舟溜から西流し鴨東運河に入る。→広道橋→慶流橋→白川分岐点→二条橋→冷泉橋→徳成橋→熊野橋→夷川舟溜→北垣国道の立像→夷川発電所→秋月橋→田邊橋(旧川端橋)と続く。 西端で鴨川運河に繋がり、鴨川と並行して南下する。 ◆観光船 ◈「岡崎桜回廊 十石舟めぐり」(3月29日-5月6日)が催されている。琵琶湖疏水記念館-夷川ダム間の1.5km(25分)を水上から花見をする。 ◈「びわ湖疏水船」が運航している。通船復活事業により、現代、2018年3月以降に整備された。春・秋に大津乗船場(大津市大津閘門付近、京阪三井寺駅西側)-蹴上乗船場間(山科区、旧御所水道ポンプ室付近)で運航されている。2023年3月には大津閘門の電動化工事が完了し、2024年には、琵琶湖の大津港までの航路延伸が実現する。これにより、京都市と琵琶湖・大津市が航路(7.8㎞)で直結する。 現在は6コースあり、所用時間1時間5分-1時間25分。船は全長7.5m、定員12人(上り9人)、滋賀県の杢兵衛造船所製。 ◆膳所城石垣 廃城になった膳所城(大津市)の石垣は、琵琶湖疏水工事などに使われたといわれている。 膳所城は、安土・桃山時代、1601年に徳川家康(1543-1616)により琵琶湖湖岸(大津市膳所)に築城された。1600年の関ヶ原の戦後、西国大名の抑えのため、落城した大津城(大津市浜大津)の代替として築城された。以降、本多などの譜代大名が封ぜられ膳所藩の中枢になる。 近代、1872年に膳所城は廃城になり、本丸などは売却・解体され、神社建材に転用、城の石垣は琵琶湖疏水などの建設資材に転用されたという。 なお、現在、膳所城跡の旧本丸部分は膳所公園になっており遺構はない。 ◆文学 ◈小説家・田宮虎彦(1911-1988)の『琵琶湖疏水』では、鹿ケ谷の下宿に集う3人の学生の最期が描かれる。 ◈小説家・劇作家・菊池寛(1888-1948)には、『身投げ救助業』がある。かつて、冷泉橋付近は身投げの名所になっていた。橋の袂で土産物屋を開いている老婆は、これらの自殺者に長い竿竹を差し出して次々に救助していた。だが、命を救われた者は誰一人として感謝しなかった。ある時、老婆自身が身投げをする。幸いに助けられたが、恥ずかしさと憤りにかられ、以後、身投げ者を助けることはなかったという。 ◈小説家・大岡昇平(1909-1988)『黒髪』にも琵琶湖疏水が出てくる。 ◈小説家・中谷孝雄(1901-1995)『春の絵巻』には岡崎が登場する。 ◈ノンフィクション作家・田村嘉子(1932-2012)『京都インクライン物語』(1982)がある。 ◆映画 近代、1934年、8㎜の短編記録映画「疏水 流れに沿って」(20分)が弁護士・能勢克男により撮影された。その後、特高警察、戦後は進駐軍により押収された。現代、1976年に映画は発見された。インクラインの様子などが記録されており、貴重な資料になっている。 ◆アニメ ◈劇場版アニメーション『名探偵コナン 迷宮の十字路』(原作・青山剛昌、監督・こだま兼嗣、制作・トムス・エンタテインメント、2003年4月)の舞台になった。インクライン、疏水公園、義経大日如来などが登場する。 ◈アニメーション『四畳半神話大系』(原作・森見登美彦、監督・湯浅政明、制作・マッドハウス、 2010年4月-7月、全11話)に琵琶湖疏水周辺が登場する。第3話で、南禅寺舟溜り、南禅寺橋、大神宮橋、蹴上トンネル、蹴上発電所水槽見張所、夷川発電所などのシーンがある。 ◈劇場版アニメーション『ハル』(監督・牧原亮太郎、制作・WIT STUDIO、2013年6月8日)の舞台になった。夷川発電所が登場した。 ◈アニメーション『有頂天家族』『有頂天家族2』(原作・森見登美彦、監督・吉原正行 、制作・P.A.WORKS、第1期2013年7月-9月、全13話、第2期2017年4月-6月、全12話)の舞台になった。第1期第12話に夷川水力発電所、第2期第1話にも発電所が登場する。第2期第2話にも発電所があり、近くの秋月橋上に大きな招き猫が出てくる。 ◈アニメーション『響け!ユーフォニアム2(第2期)』(原作・武田綾乃、監督・石原立也、制作・京都アニメーション、第2期2016年10月-12月、全13話)のオープニングでインクラインが登場する。 ◆花暦 岡崎公園には、1700本の桜があり、疏水一帯は桜の名所になっている。 ◆年間行事 びわ湖疏水船運行(3下旬-5月下旬)。 ❊年間行事は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「上下水道局」、ウェブサイト「琵琶湖疏水記念館」、『琵琶湖疏水の100年 叙述編』、『琵琶湖疏水の100年 資料編』、『よもやまばなし 琵琶湖疏水』、『琵琶湖疏水 指導資料集』、『琵琶湖疏水 明治の大プロジェクト』、『琵琶湖疏水の散歩道』、『琵琶湖疏水の歴史散策』、『琵琶湖疏水』、『びわ湖疏水 探求紀行 インクライン編』、『びわ湖疏水 探求紀行 かもがわ運河編』、『びわ湖疏水 探求紀行 産業遺産編』、『びわ湖疏水 探求紀行 疏水船編』、『京をわたる 橋がつなぐ人と暮らし』、『京の下水道 第14版』、『京都市下水道史』、『みやびな川編 琵琶湖疏水』、『洛東探訪』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『土木人物事典』、『山科の歴史を歩く』、『京都大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都の地名検証 3』、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『鴨川・まちと川のあゆみ』、『京都・観光文化 時代MAP』、『琵琶湖疏水の歴史散歩』、『京都の歴史災害』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『言葉は京でつづられた。』、『京都の映画80年の歩み』、『地図で読む 京都・岡崎年代史』、『橋とトンネル-鉄道探求読本』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「文化財データベース-文化庁」、琵琶湖疏水記念館、『琵琶湖疏水記念館 常設展示目録』、ウェブサイト「ヨミモノ シガブン シンブン-滋賀県文化財保護協会」、ウェブサイト「第一琵琶湖疏水開発における調整要件」、ウェブサイト「京都市上下水道局」、ウェブサイト「琵琶湖から疏水を引いた人脈と技術」、ウェブサイト「宇佐市」、「朝日新聞 2025年6月4日付」、ウェブサイト「コトバンク」  |

||||||||

|

|||||||||

|

|

||||||||

| |

|||||||||