|

|

|

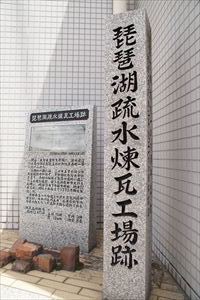

| 琵琶湖疏水煉瓦工場跡 (京都市山科区) Ruins of brickyard(Lake Biwa Canal) |

|

| 琵琶湖疏水煉瓦工場跡 | 琵琶湖疏水煉瓦工場跡 |

|

|

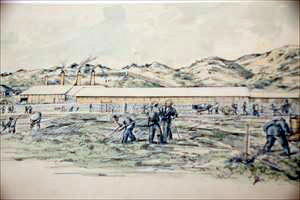

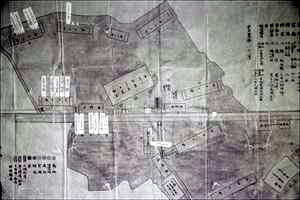

「琵琶湖疏水煉瓦工場跡」の石標  石造説明板  【参照】煉瓦工場、「琶湖疏水工事図巻」(田村宗立筆)、琵琶湖疏水記念館説明パネルより  【参照】煉瓦工場全体図、琵琶湖疏水記念館説明パネルより  煉瓦製造所で作られた煉瓦片  【参照】煉瓦、琵琶湖疏水記念館展示物より  【参照】煉瓦の刻印、琵琶湖疏水記念館展示パネルより |

地下鉄京阪御陵駅2番出入口脇に、「琵琶湖疏水煉瓦工場跡(びわこそすいれんがこうじょうあと)」の石標、解説の石板が立てられている。 この地には、近代に煉瓦製造工場「疏水用煉瓦製造所」があった。 ◆歴史年表 近代、1886年、7月、疏水用煉瓦製造所が稼働する。 1889年、10月末、工場は閉鎖される。 現代、1989年、11月、 京都市制・琵琶湖疏水工事竣工100周年記念として、京都洛東ライオンズクラブにより石標、石碑が立てられた。 ◆菊田宗太郎 近代の技師・菊田宗太郎(?-?)。詳細不明。1886年-1889年、疏水用煉瓦製造所の技師として従事した。 ◆煉瓦製造所 近代、1885年-1890年の琵琶湖疏水工事では、大量の煉瓦が必要だった。当時の京都に対応できる煉瓦製造工場はなかった。土木技師・田邉朔郎(1861-1944)の指示により、京都府は品質・経費なども考慮し、煉瓦工場新設を決定する。疏水用煉瓦製造所は、御陵村(原西町)一帯に設けられる。現在の三条通(府道143号線)を横断していた。この地は、原料の採取、製品運搬に便利なためだった。 技師・菊田宗太郎(堺煉瓦工場工場長)が起用される。煉瓦製造所は、1886年7月-1889年10月末まで稼働した。製造所では、東野森野町の土を採用する。原料の土は簡易鉄道、大八車などで製造所に運び込まれた。1368万7000個の煉瓦を製造し、1073万600個が疏水工事に使用された。 製造所敷地13471坪(44.5㎡)、工場10棟、窯場3棟、登窯12カ所、煙突8基。 ◆煉瓦 石碑の前には、煉瓦製造所で造された赤煉瓦7個も展示されている。疏水工事に使用された煉瓦には「疏1」などの刻印があった。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都洛東ライオンズクラブの説明板、琵琶湖疏水記念館、ウェブサイト「京都市 京都のいしぶみデータベース」、『山科の歴史を歩く』、『山科事典』、『びわ湖疏水 探求紀行 産業遺産編』、琵琶湖疏水記念館 |

|

|