|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 白河殿跡・白河南殿(蓮華蔵院)跡・六勝寺跡 (京都市左京区) Site of Shirakawanan-den,Rikusho-ji Temple |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 白河殿跡・白河南殿跡・六勝寺跡 | 白河殿跡・白河南殿跡・六勝寺跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

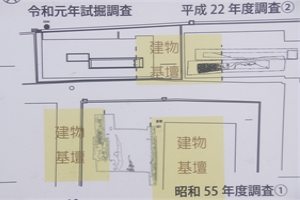

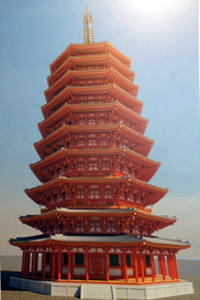

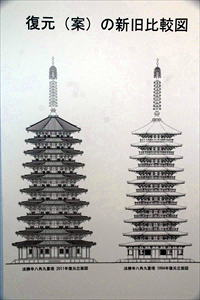

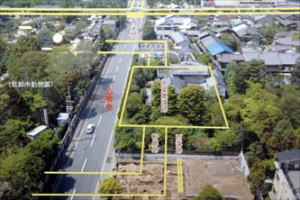

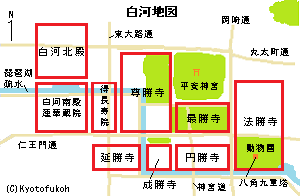

鴨東運河(琵琶湖疏水)、岡崎公園はかつての白河法皇による法勝寺跡  琵琶湖疏水付近にかつて白河南殿跡があったという。  「延勝寺跡」の石標、疏水沿い二条橋南  「延勝寺跡」の石標、京都市勧業館みやこめっせの北西  「円勝寺跡」の石標、旧京都市美術館(京都市京セラ美術館)敷地北側  「白河南殿跡」の石標、疏水沿い熊野橋西詰南  「尊勝寺跡」の石標、京都会館  「得長寿院(とくじょうじゅいん)跡」の石標、観音堂跡、疏水沿い徳成橋東詰南  「法勝寺九重塔跡」石標、動物園内、噴水池東  市立動物園内、噴水池にある転用された法勝寺塔の石材の一部。現在は、花崗岩の布石の一部とみられる石が、池の石橋として使われている。  「此附近 白河院址」の石標、動物園北の日本私立学校振興・共済事業団  法勝寺金堂基壇跡(京都市動物園北側)、平安時代後期、高さ2m、長さは55mある。基壇は砂土、粘土を版築している。この基壇上に、金堂(東西51m、南北25m)が建てられていた。  白河南殿跡、ファルコバイオシステムズ前 白河南殿(白河泉殿)、石は雨落溝に使われていた自然石の一部という。  白河南殿跡、現在の京都市文化財保護課の説明プレート、ファルコバイオシステムズ前  白河南殿の位置、右端に法勝寺の瓦葺八角九重塔、京都市文化財保護課の説明プレートより  白河南殿、現在地、京都市文化財保護課の説明プレートより  白河南殿の発掘調査、京都市文化財保護課の説明プレートより  【参照】六勝寺、法勝寺復元図、法勝寺は右端になる。南より南大門、八角九重塔、金堂、講堂、薬師堂、北大門が直線状に並んでいる。(京都市平安京創生館、展示パネルより)  【参照】法勝寺復元模型(京都市平安京創生館、展示模型より)  【参照】法勝寺の八角九重塔の復元模型(京都市平安京創生館、展示模型より)  【参照】法勝寺の瓦葺八角九重塔のCG復元(制作・竹中浩平)(京都市平安京創生館、展示模型より)  【参照】法勝寺の八角九重塔(瓦葺)の2011年(左)・1994年の立面復元図(京都市平安京創生館、説明板より)  塔の高さ比較。左端は法勝寺の八角九重塔(81m)、中央は現存する東寺の五重塔(56m)、右端は現存する醍醐寺の五重塔(42m)。(京都市平安京創生館、説明板より)  【参照】法勝寺跡の蓮華文軒丸瓦(京都市平安京創生館)  【参照】法勝寺の礎石という。大蓮寺(左京区)  【参照】東側からの俯瞰。中央の四角内が法勝寺の金堂基壇跡、道路を隔てて左に現在の京都市動物園がある。上部奥(道路の延長線上の小さな黄色い四角の塗りつぶし部分)に西大門があった。(京都市平安京創生館、説明板より)  【参照】北側からの俯瞰。手前の黄色い点線内が法勝寺の八角九重塔地業跡になる。中央上部に現在の京都市動物園の観覧車が見えている。(京都市平安京創生館、説明板より)

【参照】「法勝寺町」の地名  【参照】「最勝寺町」の地名  【参照】「蓮華蔵町」の地名 |

平安時代、白河(しらかわ)は、平安京と東海道・東山道を結ぶ重要な地にあたっていた。政治的にも重要な場所だった。白河(白川)、現在の岡崎付近は「京白河」と呼ばれ、別業(別荘)の建ち並ぶ地だった。 東西・南北の地区割りがされおり、院政期には、天皇・中宮の発願で六つの寺院である六勝寺(りくしょう-じ/ろくしょう-し)、白河殿(しらかわ-どの)などが建てられていた。 ◆歴史年表 平安時代初期、白河は「天狗のすみか」と呼ばれた。その後、貴族の別業などが建てられる。 972年、白河院は「花の名所」として知られる。 1074年、左大臣・藤原師実は白河の地を第72代・白河天皇に献上する。 1075年、白河天皇は法勝寺の造営を始める。 1077年、白河天皇の法勝寺(左京区岡崎法勝寺・南御所町など)が建立される。「国王の氏寺」と呼ばれた。金堂に毘盧遮那如来(金色3丈2尺)を安置した。金堂、講堂、阿弥陀堂、五大堂、法華堂、南大門、回廊、鐘楼、経蔵、僧坊、築地が造営される。旧12月、落慶供養が行われた。 1081年、法勝寺・八角九重塔地鎮により心柱が立つ。 1083年、法勝寺・八角九重塔(第一期、80m以上、金剛界五仏の安置)、八角円堂(3尺白檀愛染明王の安置)、薬師堂(丈六金色七仏薬師の安置)が建立される。供養が行われた。(『法勝寺供養記』) 1085年、法勝寺・常行堂が供養される。 1091年、法勝寺・八角九重塔・愛染堂・常行堂が地震により損壊した。 1095年頃、旧5月、白河上皇の院御所の白河南殿(白河泉殿)が創建される。供養が行われた。 1098年、法勝寺・八角九重塔(第二期)が再建された。 1102年、旧7月、第73代・堀河天皇(1079-1107)の尊勝寺(最勝寺町・岡崎西天王町)・金堂・講堂・中門・南大門・観音堂・五大堂などが建立される。供養が行われた。 1105年、尊勝寺・准胝堂・阿弥陀堂・法華堂が供養された。 1109年、法勝寺・北斗曼荼羅堂が供養される。 1114年、蓮華蔵院が供養される。 1118年、旧12月、第74代・鳥羽天皇(1103-1156)の最勝寺(最勝寺町)金堂などが尊勝寺北辺に建立される。供養が行われた。白河北殿(白河泉殿)が創建される。 1122年、法勝寺・小塔院(5寸塔30万基)供養される。 1126年、円勝寺・三重塔(東塔)が供養される。 1127年、円勝寺・三重塔(中塔・西塔)が供養された。 1128年、旧3月、待賢門院(1101-1145)の円勝寺(岡崎円勝寺町・岡崎成勝寺町)が建立された。 1129年、最勝寺・五大堂が焼失した。 1130年、蓮華蔵院・三重塔が供養される。最勝寺・五大堂が再建された。 1131年、宝荘厳院が供養される。 1132年、鳥羽上皇の得長寿院が建立になる。 1139年、旧10月、第75代・崇徳天皇(1119-1164)の成勝寺(岡崎円勝寺町・岡崎成勝寺町)が建立になる。 1140年、法勝寺・八角九重塔の心礎が修復された。 1141年、歓喜光院が供養された。 1142年、金剛勝院が供養される。 1144年、白河北殿が焼失する。押小路殿が新造される。 1149年、旧3月、第76代・近衛天皇(1139-1155)の延勝寺(岡崎円勝寺町・岡崎成勝寺町)・金堂・東西軒廊・東西回廊・塔・南大門・東門・西門・北門・一字金輪堂などが建立された。供養が行われた。 1151年、福勝院が供養される。 1156年、保元の乱により崇徳上皇の方の本拠になった白河北殿は焼失する。 1163年、延勝寺の九体阿弥陀堂が建立される。 1169年、法勝寺・八角九重塔に落雷がある。 1178年、法勝寺・八角九重塔は大風により損壊する。 鎌倉時代、1185年、旧7月9日、大地震により、法勝寺・廻廊・鐘楼・阿弥陀堂・常行堂・中門などが倒壊する。法勝寺・八角九重塔も大損壊する。得長寿院が倒壊した。(『玉葉』) 1186年、成勝寺の修復を諸国に課した。 1187年、法勝寺・八角九重塔が再建された。(第三期、源頼朝、備前国) 1198年、最勝寺・金堂・南大門が修造された。 1208年、法勝寺・八角九重塔が落雷により焼失した。執行・法印・章玄は衝撃のあまり亡くなる。岡崎殿が新造され、後鳥羽上皇が移る。 1213年、後鳥羽上皇により法勝寺・八角九重塔(第四期)が再建される。栄西により修復供養が行われた。 1214年、尊勝寺・南大門が倒壊した。 1219年、尊勝寺・西塔、延勝寺・塔・金堂、円勝寺塔3基・金堂、成勝寺・金堂・塔などが焼失した。 1225年、法勝寺・八角九重塔は九輪金物を取り外して倒壊した。延勝寺の堂宇が群盗の放火により焼失した。 1227年、尊勝寺・金堂が転倒した。 1228年、法勝寺・八角九重塔の九輪が暴風で倒れた。法勝寺・正庁・宝蔵が盗賊の放火により焼失する。 1232年、尊勝寺・五重塔が焼失した。法勝寺・八角九重塔が4代将軍・藤原頼経の助成により修理される。 1233年、法勝寺に群盗乱入し、円堂を破壊し、本尊を盗む。 1247年、法勝寺・阿弥陀堂が焼失した。 1253年、法勝寺・阿弥陀堂が再建供養される。 1268年、法勝寺・八角九重塔に落雷がある。 1273年、法勝寺・薬師堂が修造された。 1314年、最勝寺、尊勝寺・回廊・中門・二重楼門が焼失した。 南北朝時代、1342年、法勝寺・八角九重塔・金堂・阿弥陀堂・鐘楼・経蔵・総社宮・南大門・廻廊が焼失する。 室町時代、1468年、応仁・文明の乱(1467-1477)で法勝寺・八角九重塔は完全に焼失する。(焼亡)。周辺の聖護院、熊野神社も荒廃した。 16世紀(1501-1600)、法勝寺は廃寺になったという。1531年、放火により焼失したという。 江戸時代、一帯は田畑になる。土壇は「塔ノ壇」「五大堂址」「金山」「桜園」などと呼ばれていた。地名に「円照地」「道照地」「池ノ内」「御所ノ内」などが残されていた。 近代、1903年、かつての法勝寺の南半分に京都市動物園が開園した。 現代、1955年、岡崎グランド(旧最勝寺境内)に置かれていたという鵺塚(ぬえづか)、秘塚(ひめづか)が発掘調査された。 1959年、京都会館の建設に伴い発掘調査が行われる。 1992年、鵺塚、秘塚が発掘調査された。その後、塚は削られ、遺物は仲恭天皇陵に埋納された。 2010年、法勝寺八角九重塔の基壇跡(掘込地業の一部)が、動物園内観覧車付近で確認された。 ◆白河 天皇 平安時代後期の第72代・白河 天皇(しらかわ-てんのう、1053-1129)。男性。貞仁(さだひと)。六条院。法名は融観。京都の生まれ。父・第71代・後三条天皇、母・贈皇太后・茂子(もし)(摂関家ではない中納言・藤原公成の娘)の第1皇子。1069年、皇太子に立てられる。1072年、20歳で践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)、即位した。摂関家の勢力減退に乗じ、実権を伸ばした。後三条上皇の意向により、東宮は異母弟・実仁(さねひと)親王になった。1075年、法勝寺の創建に着手する。同年以降、荘園整理令を発した。1076年、嵯峨行幸を行う。1077年、六勝寺の初めになる法勝寺を創建した。1078年、清涼殿で殿上歌合が催された。1085年、実仁親王が病死する。父の遺言に背き、1086年、8歳の自らの第3皇子・善仁(たるひと)親王(第73代・堀河天皇)を皇太子に立て、即日譲位した。中宮・賢子(けんし/かたいこ)との間の皇子だった。自らは院政を敷く。1087年、別業の鳥羽殿(南殿)を建立する。1095年頃、白河に白河殿を建立した。1096年、皇女・郁芳門院(いくほうもんいん)の死を悼み、出家し法皇になり、融覚と称した。1107年、堀川天皇が亡くなり、5歳の孫・宗仁(むねひと)親王(第74代・鳥羽天皇)を即位させた。1120年、関白・藤原忠実が失脚し、摂関家の権勢は低下した。1123年、曾孫・顕仁(あきひと)親王(第75代・崇徳天皇)と、3代にわたり43年間の強権的な執政を行う。院政の始まりになる。1129年、西三条殿内裏(西対 [にしのたい])で亡くなる。77歳。 衣笠山山麓で荼毘に付され、香隆寺に埋葬される。その後、1131年、成菩提院(成菩提院陵)(伏見区)に改葬された。追号は、白河の地に因んで生前に白河院(しらかわいん)と定められた。 「治天の君(院政を執り行う上皇)」といわれた。「賀茂川の水、双六の賽、山法師(延暦寺衆徒の強訴)は、これ朕が心に従わざるもの」(天下の三不如意)と嘆いた。延暦寺衆徒の強訴に対し、源平の北面の武士を登用し、騒乱に備えた。荘園の整理を断行する。院御所は主に六条院とした。200カ所以上の倉を有し、熊野参詣は9度行う。中下級貴族の院近臣が形成された。白河に白河殿を営む。国王の氏寺といわれた法勝寺など多くの造寺造仏、写経を行う。院政の舞台になった鳥羽離宮などの大土木工事を行う。『後拾遺和歌集』『金葉和歌集』の撰進を命じ、勅撰集『後拾遺』に採録された。日記に『白河院御記』がある。 ◆藤原 師実 平安時代後期の公卿・藤原 師実(ふじわら-の-もろざね、1042-1101)。男性。京極殿、後宇治殿、法名は法覚。父・摂政・藤原頼通、母・祇子(きし)(因幡守・藤原種成[たねしげ]の娘)の3男/6男。1053年、元服し、1055年、従三位になる。1069年、左大臣、1071年、妻・源麗子(村上源氏)の姪・賢子(師房孫、顕房の子)を養女として、東宮(第72代・白河天皇)妃に入れる。1075年、叔父・教通(のりみち)の死により内覧、氏長者、関白になった。1086年、養女・賢子の産んだ善仁親王(第73代・堀河天皇)の即位により摂政になる。1088年、太政大臣になる。1089年、太政大臣を辞任し、1090年、摂政から関白になった。1094年、長男・師通(もろみち)に関白を譲り、京極殿、宇治別荘に住む。以後も政務に影響力を持ち続けた。1101年、病気により宇治の別荘で出家し没した。日記『京極関白記』、家集『京極前関白集』など。60歳。 従一位。摂関の時、白河天皇の勢力拡大に抵抗せず、院政成立の一要因になる。仏教の信仰篤く、有職故実、詩歌、音楽、書に優れる。 ◆六勝寺 皇室の御願寺として、六つの大寺「六勝寺(りくしょうじ/ろくしょうじ)」が相次いで造営された。いずれの寺名にも、「勝」が用いられたことから六勝寺と総称される。 境内の規模は、現在の岡崎公園を中心にする東西1.4㎞、南北0.7㎞に及ぶ。一帯は、院政期において、宗教施設であるとともに政庁、宮殿の役割も担った。 六勝寺とは、平安時代後期、1077年の第72代・白河天皇(1053-1129)の1番目「法勝寺(ほっしょうじ)」(左京区岡崎法勝寺・南御所町など)、1102年の第73代・堀河天皇(1079-1107)の2番目「尊勝寺(そんしょうじ)」(最勝寺町・岡崎西天王町、現在の京都会館付近)、1118年の第74代・鳥羽天皇(1103-1156)の3番目「最勝寺(さいしょうじ)」(最勝寺町、現在の岡崎グラウンド付近)、1128年の待賢門院(1101-1145)の4番目「円勝寺(えんしょうじ)」(岡崎円勝寺町・岡崎成勝寺町、現在の市立美術館付近)、1139年の第75代・崇徳天皇(1119-1164)の5番目「成勝寺(せいしょうじ)」(岡崎円勝寺町・岡崎成勝寺町、二条通南の現在の府立図書館付近)、1149年の第76代・近衛天皇(1139-1155)の6番目「延勝寺(えんしょうじ)」(岡崎円勝寺町・岡崎成勝寺町)をいう。 白河の地は北から南、東から西に傾斜しており、東西に二条大路末という通りが通じていた。その東端に中心になる法勝寺が建ち、威容を誇る八角九重塔が建っていた。ほかの寺院は傾斜地に階段状に建てられていた。六勝寺では、金堂を中心に伽藍が建てられ、園池は法勝寺、円勝寺にだけ造られた。僧房は法勝寺のみに限られていた。 造営費用は、受領、皇族、公卿、有力武士の寄進により、結果として受領の成功(じょうごう)、重任(ちょうにん)が常態化した。後に、武家の台頭につながる。 ほかに、平安時代後期、1132年に鳥羽上皇の「得長寿院」が建てられている。平忠盛寄進により、千体の聖観音が安置され、蓮華王院に匹敵したという。周辺にはほかにも多くの院御所、寺社が建ち並んでいた。 ◆法勝寺 「法勝寺(ほっしょう-じ)」の地には、かつて藤原氏の別邸があり、公卿・藤原師実(もろざね、1042-1101)により第72代・白河天皇(1053-1129)に献上された。平安時代後期、1075年に白河天皇の御願寺として法勝寺の創建が始まり、1077年に完成した。金堂・講堂・阿弥陀堂・南大門・西大門・築地などの伽藍の落慶供養が行われている。播磨守・高階為家(1038-1106)が造営した。 寺域は、南白河、現在の京都市動物園付近、二条通を挟んだ南北にあったとみられている。境内は南北4町480/300m、東西2町240/250mと広大であり、二条通北側には金堂があった。現在も2mの基壇跡(東西56m、南北30m)の石垣が遺されている。 法勝寺は六勝寺のうちで最初に造営された。六勝寺の筆頭寺院であり、最も格式高く、最も広大な寺域を持ち豪華な造りだった。僧・慈円(1155-1225)は「国王の氏寺」と呼んだ。境内に園池、僧房があり、国家的な仏教儀式が執り行われていた。(『愚管抄』)。1081年には法勝寺の象徴になる八角九重塔の造営が始まり、1083年に落慶供養が行われた。 金堂(7間4面、東西56m・南北30m)は、東大寺大仏殿に次ぐ巨大な建物だった。金色3丈2尺の本尊・ 毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)・胎蔵界四仏を安置するほか、金色釈迦如来・普賢菩薩・文殊菩薩を安置する講堂、不動尊・四大尊安置の五大堂、金色丈六の阿弥陀如来九体安置の阿弥陀堂、法華経を納めた多宝塔安置の法華堂、八角九重塔・鐘楼・経蔵などが建ち並んでいた。その後、薬師堂・常行堂・北斗曼荼羅堂・小塔院なども建てられた。伽藍配置としては、南大門・塔・金堂・講堂・薬師堂が線上に建ち、金堂の左右に二階の軒廊、南端に鐘楼・経蔵が建てられていた。 寺司・供僧・住学生は延暦寺・園城寺・興福寺・東寺などが担った。潅頂堂では、朝廷に関わる結縁潅頂が行われていた。寺の運営は、非常勤別当・権別当・常勤の執行(しぎょう)・三綱(上座、寺主、都維那)によった。執行には、武将・平清盛(1118-1181)の推挙により俊寛僧都(1143-1179)が任じられた。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で法勝寺は完全に焼失している。 安土・桃山時代、1590年に第107代・後陽成天皇(1571-1617)の詔勅により、法勝寺の寺籍は近江坂本の西教寺に移され廃絶する。西教寺の薬師如来坐像(重文)は、法勝寺の遺仏とされる。なお、西方寺(左京区)の本尊・阿弥陀如来坐像(重文)も遺仏という。 ◆法勝寺の八角九重塔 平安時代後期、1081年旧10月に、法勝寺の金堂南、瑤池の中央中島で、「八角九重塔」の建立が始まる。1083年旧10月1日に塔は完成した。八角形の屋根が九重になっており、初層には裳階(もこし)が付いていたため、実際には十層に見えた。この造営は国家的大事業だった。 後の室町時代前期、1340年の再建時には、高さ27丈(81m、現在のビル20-27階建相当)、相輪だけでも20mあったと記されている。(『院家雑々跡文』)。このため創建時には、同程度かそれ以上の高さがあったとみられている。現存する東寺五重塔(高さ56m)、醍醐寺五重塔(高さ39m)をはるかに凌いでいた。 1185年旧7月の地震で、塔は半壊し、塔以外の大半の建物も倒壊する。鎌倉時代前期、1208年旧5月に塔は落雷により焼失している。1213年旧4月に再建され、1228年旧10月には、暴風により九輪が倒壊する。1268年旧6月、1286年旧4月にも、落雷があった。 南北朝時代、1342年旧3月に再び大半が焼失する。その後、塔が再建されることはなかった。 市立動物園内に法勝寺の遺跡がある。噴水池には転用された法勝寺八角九重塔の石材の一部が残されている。かつて「塔の壇」と呼ばれる塔の土壇があった。現代、1946年、第二次世界大戦後、進駐軍により破壊された。 2010年の発掘調査では動物園内観覧車付近より、塔の掘込地業(基壇基礎)の一部が発見された。塔の地盤改良跡(850㎡/推定総面積820㎡、深さ1m/1.5m)は、巨石と粘土を用いて作られていた。また、現在、花崗岩の布石(階段の化粧石)の一部とみられる石が、池の石橋としていまも使われている。 ◆尊勝寺 2番目の「尊勝寺」は、第73代・堀河天皇の御願寺として、平安時代後期、1102年に建立された。1105年に阿弥陀堂で供養の儀式があり伽藍が完成した。法勝寺の西にあり、法勝寺に次ぐ境内(方4町)があった。東大寺と同じ伽藍配置だった。境内に園池があり、国家的な仏教儀式が執り行われていた。 遺構としては潅頂堂跡、五大堂跡、1104年建立の九躯阿弥陀堂跡(東西6間、南北15間以上、桁行35間とも、母屋南北48.6m、東西9.3m、庇を含め南北64.4m、東西25.5m)があり、堂は三十三間堂の起源になった。九体阿弥陀堂で現存唯一の浄瑠璃寺・阿弥陀堂の4倍の面積があり、史上最大規模だったという。観音堂跡(東西33m、南北19m)、塔跡などの遺構が見つかっている。 東西に2基の五重塔が建てられていた。潅頂堂では、朝廷に関わる結縁潅頂が行われた。ほかに、金堂、講堂、廻廊、中門、曼荼羅堂、薬師堂、鐘楼、経堂、南大門などが建てられていた。 鎌倉時代末期までに火災、地震により荒廃し、その後、廃絶した。 現代、1959年に京都会館建設に伴う発掘調査により、東回廊、金堂、東塔の基壇が発見された。その後も、五大堂、法華堂、西塔の地業などが確認された。琵琶湖疏水西側に阿弥陀堂跡とみられる建物跡も見つかっている。 ◆最勝寺 3番目の「最勝寺」は、第74代・鳥羽天皇の御願により、平安時代後期、1118年に建立された。寺域(方1町)は、法勝寺の西、尊勝寺の南、現在の京都美術館付近にあった。 塔は3基建ち、金堂、薬師堂、五大堂、などが建てられていた。平安時代後期、1129年に五大堂が焼失した。鎌倉時代末期には青蓮院門跡が管領する。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により廃されたという。 ◆円勝寺 4番目の「円勝寺」は、第74代・鳥羽天皇中宮・待賢門院の御願により、平安時代後期、1128年に建立された。寺域(方1町)は、現在の府立図書館付近になる。 金堂には、2丈の本尊・大日如来を安置し、丈六の四仏が安置されていた。五大堂、薬師堂、中御塔(五重塔)、東御塔(三重塔)、西御塔(三重塔)などが建てられていた。中世に兵火により焼失した。 ◆成勝寺 5番目の「成勝寺」は、平安時代後期、1139年に建立された。第75代・崇徳天皇の御願であり、円勝寺の西にあった。寺域(方1町)は六勝寺中で最も小さかった。 金堂、経蔵、鐘楼などが建てられていた。配流先で亡くなり怨霊として怖れられていた崇徳天皇の霊を鎮めるために、御八講が行われていた。境内に神祠が建てられ、天皇の御霊が祀られた。中世の頃に兵火により廃絶している。 ◆延勝寺 6番目の「延勝寺」は、六勝寺のうち最後に建てられた。第76代・近衛天皇の御願寺として、平安時代後期、1149年に完成した。 境内(南北1町、東西2町)は広大で、現在の勧業館の西、疏水沿いを東北端として、西は二条通の西方、南は現在の疏水最南端(仁王門通)付近とみられている。 金堂、東塔(三重塔)、中塔(五重塔)、西塔、一字金輪堂、廻廊などからなり、平安時代後期、1163年に武将・平忠盛(1096-1153)により九体阿弥陀堂が近衛家から移築・改築された。中世の兵火などで焼失し、その後廃絶した。 ◆得長寿院 「得長寿院(とくじょうじゅいん/とくちょうじゅいん)」は、鳥羽上皇(1103-1156)の御願寺だった。平安時代後期、1132年に平忠盛(1096-1153)が岡崎徳成町付近に建立する。白河南殿の東に千体観音堂(三十三間堂)が建てられ、1001体の十一面観音、等身聖観音千体が安置された。 当時、三十三間堂は蓮華王院(現在の三十三間堂)とともに2つ存在する。なお、後白河院は、父・鳥羽上皇の得長寿院三十三間堂を参考にして蓮華王院(三十三間堂)を建立したとされている。得長寿院三十三間堂は忠盛が造営を請負い、蓮華王院(三十三間堂)はその子・清盛が請け負っている。 平安時代後期、1185年、得長寿院は地震により倒壊し、以後廃絶した。2つの三十三間堂は、この時、21年間に渡り並存していた。 ◆白河南殿・北殿 中央の南北道路の今朱雀大路の東に、六勝寺などの寺院があった。西には院御所の白河北殿、白河南殿が配置されていた。 北は近衛大路末、南は三条坊門小路末、西は鴨川、東は白川まであり、東西1.5km、南北1kmの規模があった。後に北は吉田まで及んだ。鎌倉時代までは、寺院があり、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)後に荒廃する。 ◈「白河南殿(しらかわ-なんでん)」は、平安時代後期、1095年に建てられている。法勝寺の西方、白河北殿の南にあったため白河南殿と呼ばれた。「白河泉殿」、「白河御所」、「南本御所」、「白河阿弥陀堂御所」とも呼ばれる。2町四方(2ha)の広さがあった。範囲は現在の左京区聖護院蓮華蔵町、岡崎徳成町、秋築町、石原町、吉永町、杉本町付近になる。白河上皇の院御所として、院政のもう一つの舞台になる。 白河上皇は子・堀河天皇、孫・鳥羽天皇、曾孫・崇徳天皇と3代にわたって幼帝を擁し、43年間も政治の実権を握る。白河法皇が「天下の三不如意―賀茂川の水、双六の賽、山法師」と嘆いたのも、それ以外のすべては自らの意のままになるということを意味した。 平安時代後期、1114年、阿弥陀堂が建てられた。かつての大僧正覚円 (1031-1098)の房舎を改めたもので、敷地の西にあった。9体の丈六阿弥陀堂を安置した。「新堂」といわれた蓮華蔵院(三十三間堂)の前身になる。平安時代後期、1130年、三重塔が建てられている。池の東北に新たに九体阿弥陀堂が建てられ、3基の御塔が建てられた。南北朝時代、1340年、塔が焼失した。 現代、1980年以来、2010年、2019年に京都市文化財保護課による付近の発掘調査が行われている。現在地の南西部で地表面より1mの深さで平安時代後期の建物の石積み基壇2基が発見された。東部でも基壇が見つかり、付近に白河南殿の建物群が集中していた。東部、推定地の東端では湿地状の土壌があり、泉・池があったとみられている。泉殿の地名由来になった。 ◈「白河北殿」は、白河上皇の後に鳥羽上皇の政庁になる。平安時代後期の1118年に建てられた。付属の寺院である宝荘厳院があった。 平安時代後期、1156年、保元の乱(ほうげんのらん)の際には、崇徳上皇と高松殿(西の洞院大路三条)に陣取る後白河天皇が対立する。上皇方の白河北殿は奇襲をかけられ、藤原家成邸に放たれ、火が燃え移り焼失した。この時の上皇方の総大将格は藤原頼長だった。天皇方は平清盛、源義頼、源義康で、以後、武士政権の誕生になる。 現在、当時の遺構はほとんど残されていない。 ◆善勝寺 鎌倉時代前期、1191年頃、建礼門院(平徳子、1155/1157-1213)は、大原・寂光院より岡崎・善勝寺に移ったという。当寺は白河法皇の修理大夫・藤原顕季(あきすえ、1055-1123)を家祖とし、四条家の菩提寺になる。法勝寺の西南(円勝寺町)にあった。鎌倉時代前期、1219年の大火により善勝寺は類焼している。 このため、建礼門院は現在の高台寺にあった雲居寺(うんごじ)の北、鷲尾の金仙院に移った。金仙院は、中納言・藤原家成(1107-1154)が建立している。建礼門院は、1213年に金仙院で亡くなり、四条家の墓に葬られた。陵は、現在の高台寺境内、傘亭、時雨亭付近にあったという。 ◆鵺塚・秘塚 現在の岡崎グランドは、最勝寺跡といわれている。かつて、場内中央に方墳の「鵺塚(ぬえづか)」、場内東南隅に「秘塚(ひめづか)」といわれる古墳時代の墳墓があった。 近代、1894年、宮内庁は、前者を鎌倉時代の後高倉太上天皇(1223-1179)の陵墓参考地、後者は後高倉院の第1皇女・利子(りし)内親王(式乾門院)(1197-1251)の陵墓参考地とした。1992年に発掘調査が行われている。 現代、1955年に、京都市によるグランドの整備工事に伴い、鵺塚、秘塚が発掘調査された。六勝寺創建以前の火葬跡ともされた。何らかの祭祀に使われていたとみられている。その後、塚は削られ、遺物は仲恭天皇陵(伏見区)に埋納された。 ◆西天王塚 平安神宮(左京区)の蒼龍楼の背後、北東に古墳の方墳があり、現在は松が植えられている。六勝寺遺跡の一つである「西天王塚」とされる。 この地はかつて、平安時代の第74代・鳥羽天皇中宮・美福門院(1117-1160)が創建した歓喜光院の旧地とされている。陵墓参考地になっている。鎮守社の西天王社(須賀神社)(左京区)の跡ともいう。 71 後三条天皇(在位:1068-1072)→72 白河天皇(在位:1072-1086)→73 堀河天皇(在位:1086-1107)→74 鳥羽天皇(在位:1107-1123)→75 崇徳天皇(在位:1123-1141)→76 近衛天皇(在位:1141-1155) ※「上皇」は、皇位を退いた天皇の尊称。「法皇」は出家した上皇。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 各種説明板・案内板、『京の古代社寺 京都の式内社と古代寺院』、『遺跡から見た京都の歴史』、『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『京都・山城寺院神社大事典』、『歴史のなかの宗教 日本の寺院』、『院政期の京都 白河と鳥羽』、『社寺』、『平安京散策』、『平安の都』、『掘り出された京都』、『歴代天皇125代総覧』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都大事典』、『京都まちかど遺産めぐり』、『京都歩きの愉しみ』、『あなたの知らない京都府の歴史』、『地図で読む 京都・岡崎年代史』、京都市平安京創生館、京都市生涯学習振興財団・総合センター、ウェブサイト「コトバンク」 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||||||||||||||