|

|

|

| * | |

| 蹴上浄水場 (京都市東山区) Keage Purification Plant |

|

| 蹴上浄水場 | 蹴上浄水場 |

|

|

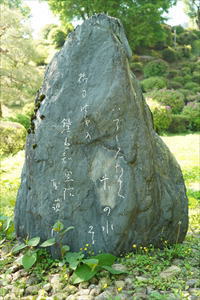

正門  正門    ブロック形成池   濾過室  濾過室 濾過室 濾過室  濾過室  濾過室  濾過室  濾過室   【参照】創設時の蹴上浄水場の模型、本館  【参照】創設時のインクラインの模型、本館  【参照】日本初の急速濾過施設の模型、本館  【参照】蹴上浄水場(1912年5月)、琵琶湖疏水記念館展示パネルより  【参照】蹴上浄水場の模型(1915年頃)、手前より低区配水池、濾過場、沈殿池、琵琶湖疏水記念館より  【参照】濾過場、沈殿池、琵琶湖疏水記念館展示パネルより  本館  第1高区配水池の流入弁室上部の煉瓦造建物、北西面  流入弁室上部の煉瓦造建物、西面   流入弁室上部の煉瓦造建物、南面   流入弁室上部の煉瓦造建物、北面  流入弁室上部の煉瓦造建物  流入弁室上部の煉瓦造建物、南面  流入弁室上部の煉瓦造建物、南面   流入弁室上部の煉瓦造建物、南面  流入弁室上部の煉瓦造建物の背後  第1高区配水池の流入弁室上部の煉瓦造建物(奥左手)、流出弁室上部の煉瓦造建物(手前右手)  流出弁室上部の煉瓦造建物  流出弁室上部の煉瓦造建物、東面   流出弁室上部の煉瓦造建物、北面  【参照】近代、1912年3月の高区配水池、説明板より  【参照】第1高区配水池の機械室の曳家工法、耐圧板設置、説明板より  第1高区配水池の機械室の曳家工法、レール設置、説明板より  第1高区配水池の機械室の曳家工法による移動、説明板より   第1高区配水池の機械室の内部、地下     第1高区配水池の煉瓦積外壁  第1高区配水池の機械室  計量器室、説明板より  計量器室の資材、敷地内  計量器室、配管、敷地内  計量器室に設置されていたベンチュリーメーター、本館  ベンチュリーメーター、本館  ベンチュリーメーター、本館   【参照】計量器室に設置されていたベンチュリーメーター、本館の説明板より  与謝野晶子の歌碑「御目ざめの鐘は知恩院聖護院いでて見たまへ紫の水」  「晶子」の自筆署名  歌碑の説明プレート  旅館「辻野」跡に植えられている4本杉  旅館「辻野」跡の一部  旅館「辻野」跡からの東の景観    ツツジ        |

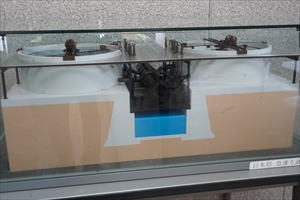

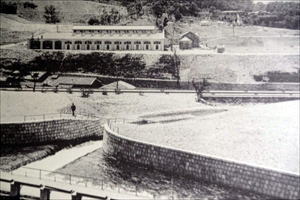

蹴上浄水場(けあげ-じょうすいじょう)は、粟田山山麓に広がっている。琵琶湖疏水を原水にしている。京都市内の水道水の99%は疏水の水を使用する。 日本最初の急速濾過式浄水場として給水を開始し、現在も稼働している。竣工当時の建築物で保存されているのは、第1高区配水池流入弁室(機械室)など数少ない。総面積は11万0989.73㎡ある。 設計は、近代の建築家・構造学者・日比忠彦、土木工学者・田邊朔郎による。 ◆歴史年表 近代、1909年、5月、蹴上浄水場は着工した。 1912年、3月、竣工した。(『明治工業史』)。4月、日本最初の急速濾過式浄水場として給水を開始した。 現代、1962年、11月、創設期の第1系統の改良とともに、新たに第2系統が新設された。 1985年 、厚生省(現・厚生労働省)が企画した「近代水道百選」に琵琶湖疏水とともに選定された。 1997年、9月、第1系統を休止し撤去し、新たに着水井、沈殿池、濾過池などを建設する。 2003年、10月、第2系統を休止し、新しい施設に切り替えた。 2007年、11月、経済産業省の認定する近代化遺産「京都における産業の近代化の歩みを物語る琵琶湖疏水などの近代化産業遺産群」の一つになる。 2012年、9月、沈殿池の増設工事が完了した。 2015年8月-2016年、2棟の歴史的建造物である流入弁室などを、一時的に移設させ戻す曳屋(ひきや)工事が行われた。 2025年、5月、蹴上浄水場第一高区配水池は、国の重要文化財に指定された。 ◆日比 忠彦 近代の建築家・構造学者・日比 忠彦(ひび-ただひこ、1873-1921)。男性。越前(福井県)生まれ。1887年、帝国大学工科大学土木工学科を卒業した。京都帝大理工科大学助教授になり、建築学を担当する。1902年、震災予防調査会臨時委員になり、ドイツ・フランスに留学を命じられる。1904年、米国を視察した。1906年、京都帝大教授になる。1920年、欧米の建築界を視察し、1921年、帰国後に没した。著『鉄筋コンクリートの理論及びその応用』など。49歳。 専門は建築材料学・構造建築学・材料強弱学で、鉄筋コンクリート研究の権威といわれた。 ◆田邊 朔郎 近代の土木工学者・田邊 朔郎(たなべ-さくろう、1861-1944)。男性。江戸の生まれ。父・洋式砲術家・田邊孫次郎の長男。1861年、朔郎が9カ月の時、父が病死する。その後、生活困窮する。1871年、叔父・太一が外務省任官になりその援助を受ける。1883年、借金して学業を続け、工部大学校土木科(東京大学工学部の前身)を卒業した。1881年以来の実地調査に基づく卒業論文「琵琶湖疏水工事の計画」が、北垣国道京都府知事の目に留まり、請われて京都府疏水御用掛になる。琵琶湖疏水工事に従事する。1888年-1889年、米国に出張し、米国保育水力配置法の取調、ポトマック運河、モリス運河、リン市電気鉄道の調査を行う。1890年、琵琶湖疏水が完成する。北垣の長女・しずと結婚した。帝国大学工科大学教授に就任した。1891年、蹴上発電所が完成し、東京帝国大学教授に就任した。1892年、震災予防調査会委員に任じられる。疏水工事報告書について英国土木学会より、テルフォード・メダルを授与される。1893年、内務省土木会委員に任じられた。1894年、北海道に出張し、北海道鉄道敷設のための調査を行う。1896年、東京帝大を退任し、北海道庁鉄道部長として官設鉄道の計画・建設にあたる。1900年、ロシア・シベリア鉄道工事を視察した。1910年、京都帝国大学教授に就任した。1916年-1823年、京都帝国大学工科大学長に就任した。退官後も各地の鉄道建設計画等に関与する。1923年、土木学会会長に就任した。1929年、東京・万国工業会議副議長、土木文化会議委員長に推された。ほかに、米国鉄道協会会委員、米国土木会会員になる。編纂委員長として『明治工業紙』(全10巻)(1925-1931)に関わる。著『明治以前日本土木史』(1936)は日本土木史の基本文献になっている。84歳。 田邊朔郎博士銅像は、蹴上疏水公園に立つ。青年期の像であり、市民の寄付による。墓は大日山墓地にある。顕彰碑(京都市長寄付の黒御影石)には「希英魂永留本市」と刻まれている。傍らに夫人・静子の墓もある。 ◆与謝野 鉄幹 近代の歌人・詩人・与謝野 鉄幹(よさの-てっかん、1873-1935)。男性。本名は寛(ひろし)。京都の生まれ。父・西本願寺支院住持・歌僧・与謝野礼厳(れいごん)、母・初枝の4男。幼くして仏典・漢籍・国書を学ぶ。1883年、父の事業の失敗により、大阪・安養寺の安藤秀乗の養子になる。 1889年、西本願寺で得度後、山口の次兄・赤松照幢の寺に赴き、徳山女学校の国語教員になる。布教紙『山口県積善会雑誌』を編集した。1890年より、鉄幹の号を用いる。1891年、養家を離れ与謝野姓に復した。1892年、女学校で女子生徒・浅田信子、林滝野との関係があり、女学校を辞し京都に帰る。上京し、落合直文の門に入る。1893年、創設された浅香社に参加し、和歌革新運動を進める。1894年、御歌所の古い歌風を排し、歌論「亡国の音(おん)」を発表した。1895年、朝鮮に渡り、「乙未(いつみ)事変」に遭い帰国した。1896年、出版社の明治書院編集長になり、跡見女学校で教えた。国家主義的な「虎剣流」の歌集『東西南北』、1897年、歌集『天地玄黄』を上梓し話題になる。1899年、東京新詩社を創立した。妻・浅田信子と離別し、林滝野と同棲する。1900年、『明星』を創刊・主宰し、北原白秋、吉井勇らを見出す。鳳(ほう、与謝野)晶子との関係から妻と離別した。1901年、晶子と再婚する。1901年、晶子の『みだれ髪』を刊行し、以後、『明星』は隆盛になる。1905年頃、鉄幹の号は廃した。1907年、太田正雄(木下杢太郎)、北原白秋らと九州を旅行し、紀行文『五足の靴』を発表した。1908年、『明星』100号で廃刊になる。1911年、パリ、ロンドン、ウィーン、ベルリンを歴訪する。1915年、第12回総選挙に京都府郡部選挙区から無所属で出馬し落選した。1919年-1932年、慶應義塾大学文学部教授に就任した。1921年、西村伊作らとお茶の水駿河台に文化学院を創設する。第2次『明星』を創刊した。1927年、『明星』が廃刊になる。1930年、雑誌『冬柏』を創刊した。1932年、「爆弾三勇士の歌」歌詞公募が一等入選を果たした。『与謝野寛短歌全集』、『与謝野寛遺稿歌集』など。63歳。 『明星』で与謝野晶子、茅野雅子、山川登美子らを育て、妻・晶子とともに浪漫主義詩歌を確立した。 墓は多磨霊園(東京都)にある。 ◆与謝野 晶子 近代の歌人・作家・思想家・与謝野 晶子(よさの-あきこ、1878-1942)。女性。鳳志よう(ほう-しよう)。大阪府堺の生まれ。父・老舗和菓子屋「駿河屋」の宗七、母・津祢の3女。店番をしながら文芸・歴史書・古典を独習した。9歳で漢学塾に入り、琴・三味線も習う。1888年、宿院尋常小学校を卒業し、宿院尋常小学校高等科、のち新設の堺女学校へ転校した。1892年、 堺女学校卒業し、同校補習科に入学し、1894年、卒業する。1895年頃より、歌を雑誌に投稿し始めた。1896年、堺敷島会尋常会員になる。1899年、浪華青年文学会(関西青年文学会)堺支会に入会する。機関誌「よしあし草」に鳳小舟の名で新体詩『春月』を発表する。1900年、浜寺公園の旅館での歌会で、歌人・与謝野鉄幹を知る。鉄幹、山川登美子とともに永観堂を訪れた。鉄幹が創立した新詩社の機関誌『明星』に短歌を発表する。1901年、東京に移り、官能の処女歌集『みだれ髪』を、鳳晶子の名で刊行し評判になる。実家の反対を押し切り、離婚した鉄幹と結婚し、子ども六男六女を出産した。1904年、日露戦争に出征した弟を思う長編詩『君死にたまふことなかれ』を『明星』に発表する。大町桂月が批判し反論した。1905年、歌集『恋衣』を山川登美子、増田雅子と合著で刊行する。1907年、選歌集『黒髪』刊行する。閨秀文学会の講師になった。1906年、歌集『舞姫』を刊行した。1911年、女性解放を唱えた文芸誌『青鞜』創刊号に「山の動く日きたる」の詩を寄稿した。1912年、『新訳源氏物語』4冊本の刊行を開始する。夫を追い渡欧し、単身帰国した。1918年、自選歌集『明星抄』を刊行する。国家による母性保護を主張する平塚らいてうと、女権主義を提唱して母性保護論争をする。1921年、建築家・西村伊作、画家・石井柏亭、夫らと文化学院(お茶の水駿河台)を創設し、学監に就任した。『源氏物語』を講義する。1923年、関東大震災により『源氏物語』完訳原稿数千枚が文化学院とともに焼失した。1924年、婦人参政権獲得期成同盟会の創立委員の1人になる。1928年、夫と満州、満蒙(現・中国東北部)へ旅行した。1930年、文化学院女学部長に就任した。1935年、夫・寛が亡くなる。1939年、『新新訳源氏物語』を完成させた。1940年、右半身不随の病床生活になる。65歳。 歌は5万首、歌集は『舞姫』など20数冊、詩作、現代語訳『源氏物語』、『栄花物語』、『和泉式部日記』、『定本与謝野晶子全集』全20巻、『与謝野晶子評論集』など。『日本古 典全集』の編集に加わる。自由主義を理念として政治・教育・社会などの評論活動、女性解放思想家としても活躍した。 墓は多磨霊園(東京都)にある。 ◆山川 登美子 近代の歌人・山川 登美子(やまかわ-とみこ、1879-1909)。女性。本名はとみ、号は白百合。福井県小浜の生まれ。父・若狭国小浜藩酒井家の重臣・山川貞蔵、母・ゑいの4女。大阪の梅花女学校を卒業した。1900年、新詩社に加入し、与謝野鉄幹に師事する。鉄幹への思慕を絶ち、父の意向に従い一族の山川駐七郎(とめしちろう)と結婚する。2年で夫と死別する。日本女子大学に入学し、『明星』に再起する。1905年、歌集『恋衣』(茅野雅子・与謝野晶子と共著)を刊行した。肺患を発病して大学中退した。郷里に帰り療養し没した。『山川登美子全集』2巻。31歳。 『明星』の三才媛(ほかに与謝野晶子、茅野雅子)の一人と謳われた。 墓は発心寺(小浜市)の山川家墓地にある。 ◆建築 創建当初の複数の施設は、老朽化に伴い撤去、建替えられている。 ◈ 「濾過室」は、鉄骨構造の大屋根であり、沈殿場を覆っている。当初、外壁は煉瓦を露出していた。後に改修され大部分はモルタルを塗られている。 ◈「計量器室」は、近代、1912年に通用門付近に建てられた。施設内では配水池から送られた水量をベンチュリーメーターで計測し、その後、家庭・工場などに送水していた。 現在、建物は解体されており、第2最高区配水池近くに石材が保存されている。ベンチュリーメーター4基は本館3階に保管されている。石造。 ◈ 「第1高区配水池」は、近代、1908年に田辺朔朗、日比忠彦により設計・起工された。1912年に竣工している。北にある流入弁室(機械室)、南の流出弁室、その間にある配水池の3施設(煉瓦造建屋・池外周の煉瓦造外壁など)により構成されている。現代、2017年6月に改良されている。2025年5月に、国の重要文化財に指定された。 敷地の最高部にある配水池とは、昼間に大量消費される上水を、夜間に一時貯水することができる施設になる。創設当時、明治期の建物であり、現在は浄水場内に残された唯一の施設になる。2007年に経済産業省の「京都における産業の近代化の歩みを物語る琵琶湖疏水などの近代化遺産群」の一つとして認定された。 流入弁室上部の煉瓦建屋の外観は、ゴシック様式(12世紀中期に北フランス、全ヨーロッパに広がり、15世紀か16世紀初頭まで続いた建築様式)になる。平面は「凸」形をしており北側に八角形の2塔(双塔)が立つ。中世期の城郭様の意匠になっている。北面の尖頭アーチの扉が開く。赤煉瓦の壁面の中程に、白い石のコーニス(突起部)が廻されている。配水地水面の高さと同じ水準を示した意匠になる。弁室は、煉瓦積のみで築造され、基礎・梁がない建屋になっている。なお、建屋の地下部分には、集水井などの配水池付属設備があり、かつて煉瓦壁が地上部と同様に地下6mまで存在していた。 施工は鴻池組、半地下式、煉瓦造、平屋建。 ◆曳家工事 「蹴上浄水場第1高区配水池改良工事」(工期2013年12月-2017年1月)では、歴史的建造物(煉瓦建屋)2棟の改築更新・耐震化工事が行われた。さらに、配水池の新設に際し、建屋2棟が施工の支障になるため、曳家(ひきや)工法が用いられた。建屋を一旦仮置き場所に移動させ、配水池の完成後に、元の位置に戻して復旧された。 最初に、北の流入弁室(機械室)建屋の補強のために、建屋の周囲を地盤面-1.7mまで掘削した。地盤面-1m/-1.5m部分で上屋の煉瓦壁を切断する。壁をサポートジャッキ(50cmピッチに設置)で仮受・撤去した後に、鉄筋・型枠の組立、コンクリート打設が行われた。内部補強壁が築造され、建物と一体化した鉄筋コンクリート製の下部に補強基礎が造られた。南の流出弁室についても、同様に補強基礎コンクリートが築造された。 その後、流入弁室については、補強基礎下部のレンガ躯体の高さ50㎝で部分的に人力撤去された。仮受油圧ジャッキ(100t/基×14台同調ジャッキ)・井桁鋼材が設置され建屋を仮受けした。ジャッキに加圧され建屋を支えた状態で、残りの煉瓦躯体を人力撤去し、建屋嵩上げの土台になる耐圧版が施工された。その完成後、油圧ジャッキ・井桁鋼材を組み上げ、曳行する高さの0.6mまで嵩上げされた。その後、軌道設備(枕木・レール・コロ棒など)が設置された。 2015年7月に4日間の日程で、流入弁室の移設が実施された。4台の推進ジャッキで1mを45分の速度で建屋を18m/17m移動させた。実際には、一旦北方向に約2m曳行し、さらに2.2mまで嵩上げし、西に15.5m曳行している。建屋下に井桁鋼材を設置しジャッキダウンし、レンガ建屋を仮移設箇所に設置した。その後、配水池の更新完了後に、再び曳家により元の位置に戻した。 2015年8月に3日間の日程で、南側の流出弁室でも曳家工事が行われている。同様の工程で、上屋(重さ500t)を地盤面から2.4mの高さに嵩上げし、南に7-8m移動させた。移動速度は11分間に15㎜の速さで、4台の推進ジャッキを動かした。その後、東に15m移設し仮置きした。 その後、旧配水池(9000㎥)の頂版・中壁・底版の撤去、側壁を除く内部躯体を撤去した。新配水池の築造では、既設配水池壁を土留として利用し、内部は少し掘り下げ築造された。ステンレス鋼板内張、弁室設備の更新などを行い、2016年秋に流出弁室が元の位置に戻された。2017年6月にすべての工事が完成した。 鉄筋コンクリート地下構造物(流入弁室・流出弁室の建物・外壁は煉瓦造)、施工は鴻池組・今井・城産特定建設工事共同企業体(JV)による。 ◆第1高区配水池 第1高区配水池とは、濾過池で濾過した後に、塩素消毒した水を貯水しておく施設になる。使用量の増える昼間の予備用に夜間に貯水することができる。配水池の水は自然流加により各配水区域に送られている。配水池の入口・出口には、地震時には自動弁が設置されており、作動し配水池の半分の貯水量を貯めておくことができる。 第1高区配水池の満水面の高さ:O.P.110m(大阪湾最低潮位)、貯水量:9000㎥(東西36.58m、南北25.62m、深さ5m、2池)、配水区域:山科北部・東山・稲荷・丸太町通以南-四条通以北。 ◆浄水場 蹴上浄水場は京都市水道局が所管している。水源は琵琶湖疏水になる。近代、1911年7月に粟田山山麓で着工し、1912年2月に竣工した。同年4月に日本最初の急速濾過式浄水場として給水を開始した。 濾過方式としては、1829年に開発された英国式水道があった。砂のみで原水を濾過し、水中の砂の表面にできる濾過膜を利用した。砂の物理的作用により細菌を抑留した。広大な濾過池が必要になる。 他方、米国式水道(急速濾過式)は、1896年にアメリカ合衆国で初めて使われた。原水にミョウバンを投じ化学的変化を起こし、次に砂で濾過した。濾過速度は英国式水道は3m前後/1昼夜であり、米国式は121m前後/1昼夜で、米国式の方が40倍も早い流速だった。米国式は施設規模も抑制される。他方、管理面で高い技術、経費も必要になる。 蹴上浄水場では、周辺土地が狭隘なため、米国式水道(急速濾過式)を採用せざるを得なかった。琵琶湖第2疏水から原水を取水し、琵琶湖第1疏水の下を潜り浄水場に送水された。鉄管(口径900㎜)2本で自然流下方式により三条街道を経て、サイフォンの原理で山中腹の浄水場に送られた。当時の浄水場では、「除砂井」、「沈殿池付属井」、「沈殿井」で様々な処理を経て、「濾過場」に送られた。円筒形の濾過槽(4列20基)では上から細砂、荒砂、砂利の3層を通して最終処理された。濾過池表面洗浄装置には、ジューエルの機械撹拌機併用の逆洗方式が採用された。上水道の給水方式は自然流下であり、高台に配水池を設けることで、水位からの水圧により送水が行えた。当初の給水能力は6万8100㎥/日だった。 現代、1962年11月に、創設期の第1系統の改良とともに、新たに第2系統が新設された。給水能力が19万8000㎥/日になる。1997年9月に、第1系統を休止し撤去し、新たに着水井、沈殿池、濾過池などを建設した。2003年10月に、第2系統を休止し、新施設に切り替えている。1日9万9000㎥になる。2012年9月に、沈殿池の増設工事が完了し、1日19万8000㎥/日になった。 現在の蹴上浄水場では次の処理を行っている。 ◈「取水池」では、琵琶湖疏水から取水された原水が導水管を通して浄水場に送られてくる。池で大きなゴミなどを回収する。 ◈「活性炭接触池」では、粉末活性炭と原水の接触時間を長くするために大池になっている。夏場には琵琶湖の藻類が炭酸ガス(CO2)を消費し、原水pHが上昇する。薬品沈殿池での処理が悪化するため、炭酸ガスを注入し中和する。 粉末活性炭接触池の有効容量:6750㎥、池の深さ:11.6m、池数:2。 ◈「急速撹拌池」では、原水の中に含まれるゴミ・微生物などを取り除き、消毒する。凝集剤、消毒剤を注入し沈殿させる。原水と薬品をすばやくかき混ぜるために撹拌機を使用する。 かくはん方式:フラッシュミキサ式、池の深さ:5.69m、池数:4。 ◈「フロック形成池」では、薬品を混ぜた原水をフロキュレータ(緩速攪拌装置)でかき混ぜ、フロック(細かな濁り、細菌の塊)ができる。連続して3台のフロキュレータの速さを変え、大きなフロックをつくる。 撹拌方式 :フロキュレータ式、池の深さ:3.9m、池数:4。 ◈「薬品沈殿池」では、大きくなったフロックは重いため池底に沈殿する。フロックは池底の掻寄機で寄せられ下水道へ送られる。 池沈殿方式: 傾斜板横流式、有効容量:2340㎥、池の大きさ:幅19.8m×長さ22.2m、池の深さ:5.6m、池数:4。 ◈「中間塩素混和井沈殿池」では、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)を混ぜる。 中間塩素混和井:有効容量 :343㎥、池の深さ: 4.8m、池の数 :1。 ◈「急速濾過池」では、砂(厚さ70cm)と砂利(厚さ20cm)層に水を通している。急速濾過池では、砂と砂利の目詰まりを防ぐため2日に1回洗浄している。 急速濾過池の面積:130㎡、砂面上水深:1.82m、標準濾過過速度: 135m/日、池数:14。 ◈「後塩素混和井」では、次亜塩素酸ナトリウムを注入して殺菌する。 後塩素混和井の有効容量:265㎥、池の深さ:4.0m、池数: 2。 ◈「送水ポンプ室」では、塩素(Cl)消毒し、水道水を送水ポンプで浄水場内の高所の配水池に送る。 送水ポンプ最高区: 4台、高区:4台。 ◈「配水池」では、塩素を均一化し、上水の品質を管理する。水道水は3区域(最高区、高区、低区)に分けられ、各配水池から配水管を通して市内区域へ自然流下で送る。 配水池の容量:最高区配水池:1万㎥、高区配水池:2万9000㎥、低区配水池:2万㎥。 ◆ベンチュリーメーター 「ベンチュリーメーター」は、本館3階に4基が保存されている。近代、1912年3月に軽量器室に設置され、給水量を量る計器だった。現代、1962年に新たに差圧伝送器が設置されるまで使用されていた。2025年にベンチュリーメーター5台は、国の重要文化財の附(つけたり)指定された。 創設時には浄水場からは配水幹線5本が出ていた。24インチ高区配水幹線2本、18センチ高区東山幹線1本、26インチ低区配水幹線1本、24インチ低区配水幹線1本であり、メーターは各配水管管に設置されていた。 計器は重りを利用して作動し、1週間に1度、記録用紙を取り換える際に重りを所定位置に引き上げていた。記録用メモリは平方根関数のグラフになっていた。 イギリス・ジョージケント社製。1台3200円(当時の白米10㎏は1円28銭)で購入。 ◆歌碑 近代の歌人・思想家・与謝野(鳳)晶子(1878-1942)の歌碑が浄水場敷地内の高区に立つ。現代、1954年11月3日(文化の日)に碑は除幕された。 歌碑が立つ付近には、かつて旅館「辻野」が建てられていたという。碑には自然石に自筆で、「御目ざめ 鐘は知恩院聖護院 いでてみたまえ紫の水」(歌集『夢之華』1906年)と刻まれている。 なお、当初、「鐘は知恩院聖護院」について、聖護院には鐘がないとの指摘があった。このため、晶子は「聖護院」を「真如堂」に変更する。さらに、ここにも鐘はなかったため、晩年の全集では「方広寺」に再変更している。ただ、これにより知恩院と方広寺間の距離が離れ過ぎてしまった。 かつて、粟田山山麓、現在の浄水場敷地内に旅館「辻野」があった。近代、1901年1月に歌人・与謝野寛(鉄幹、1873-1935)と晶子は投宿し、晶子はその際に歌を詠んだ。 1900年8月に、晶子は来阪した寛と北浜・平井旅館で初めて会う。堺浜寺・寿命館で催された歌会には、晶子、寛、僧・歌人・河野鉄南(1874-1940)、歌人・山川登美子(1879-1909)が参加している。11月に、晶子、寛、登美子の3人は京都・栗田山麓の永観寺に宿をとる。 1901年1月に寛と晶子は旅館「辻野」に2人だけで投宿した。1901年6月に、晶子は上京する。8月、歌集『みだれ髪』が刊行される。9月、寛は妻・林滝野と離婚し、10月、寛は晶子と再婚している。 登美子は、鉄幹を慕っていた。晶子、寛の結婚後、1901年に父の勧めた縁組に従い結婚した。翌1902年に夫は病没する。1909年に登美子自身も夫から感染した結核が元で、若狭の生家で死去している。 1940年11月に、辻野は浄水場用地として買収されている。 歌碑建立代表者、北島瑠璃子、京都歌人協会、街道社、雲珠短歌会、京都市水道局。 ◆ツツジ 敷地内の斜面に4900本のツツジ・サツキの植栽が広がっている。 ツツジの種類としては、オオムラサキツツジ、レンゲツツジ、キリシマツツジ(赤・紫)、ドウダンツツジ、ヤエツツジ、ヤエツツジなどになる。 ◆年間行事 「蹴上のつつじ」蹴上浄水場一般公開(4月25日-27日)。 ❊通常は非公開 ❊年間行事は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「上下水道局水道部蹴上浄水場」、蹴上浄水場の各種説明板・解説板、パンフレット「『蹴上のつつじ』一般公開」、『琵琶湖疏水の散歩道』、『京都の赤レンガ』、『琵琶湖疏水の100年 叙述編』、『琵琶湖疏水の100年 資料編』、『京都市の近代化遺産 産業遺産編』、『京都大事典』、『琵琶湖疏水 指導資料集』、『京都・湖南の芭蕉』、ウェブサイト「鴻池組」、ウェブサイト「日刊建設工業新聞 2015年8月17日」、ウェブサイト「わが国浄水技術の軌跡-水道機工株式会社」、ウェブサイト「与謝野晶子倶楽部」、琵琶湖疏水記念館、ウェブサイト「山川登美子記念館」、ウェブサイト「ネットミュージアム兵庫文学館」、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|