|

|

|

| 日向大神宮・大日山 (京都市山科区) Himukai-daijingu Shrine |

|

| 日向大神宮 | 日向大神宮 |

|

|

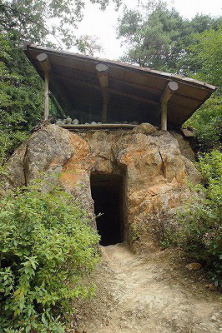

一の鳥居  「式内 大神宮」の社号石標        紅葉、サクラ   ツバキ  拝殿  外宮  外宮  外宮  外宮、千木は、外削ぎ、堅魚木は7つ。  外宮の御門の屋根、千木は外削ぎ、堅魚木は5つ。  両脇に立つ棟持柱(むなもちばしら)   内宮  内宮  内宮、四脚門の御門、板垣  内宮本殿、千木は内削ぎ  内宮本殿、千木は、内削ぎ、堅魚木は8つ。  内宮  社務所   神馬舎、神馬(しんめ)   神田稲荷神社・宇迦御魂命(うがたまのみこと)、保食神(うけもちのかみ)  厳嶋神社、福徳延寿  花祭神社・木花之佐久夜比売、猿多彦神社・猿田比古命  恵美須神社・事代主神(ことしろぬしのかみ)、天鈿女(あめのうずめ)神社・天宇受売神(あめのうずめのかみ)、八百万神、左は朝日泉・御井(みい)神社・水波能売神(みずはのめのかみ)  福土神社・大国主神、縁結びの神  多賀神社・伊邪那岐命、伊邪那美命、春日神社・天児屋命、五行神社・木火土金水の神  戸隠神社、開運、厄除けのぬけ参りがある。  洞窟内にある戸隠神社・天手力男神(あめのたじからおのかみ)、開運・厄除け  朝日天満宮・菅原道真  弁財天  菅公胞衣所と伝えられる塚  菅公胞衣所  神田大神  神田大神近くの狐  天龍龍神、地龍  神光大神、光高大明神  光吉大神  影向岩(ようごういわ)  御神木、桧の切株断面   伊勢神宮と銘のある石灯篭  境内の南東の峠にある伊勢大神宮遥拝所  近くの谷は「傘谷」と呼ばれる。  峠の伊勢大神宮遥拝所へ向う参道 |

日向山の西麓、東にある神明山(しんめいさん、日ノ山、日御山、140m)中腹に、日向大神宮(ひむかい だいじんぐう)はある。京都で古い社の一つとされている。一帯は、「京都市文化財環境保全地区」になる。 一の鳥居は、三条通に面している。この地は、粟田口と呼ばれ、交通の要衝地として、平安時代以降、東海道、大津、伊勢方面の出入り口になっていた。伊勢神宮とゆかり深く、近代以前は「京の伊勢」として伊勢への代参、東海道の旅人の安全祈願も行われていた。 「朝日宮」、「日岡神明宮」、「京のお伊勢さん」、近世以降は、「粟田口神明社(粟田口神明宮)」、「恵比須谷明神」などとも呼ばれた。 祭神は、内宮(ないく、上ノ本宮)に、天照大御神(あまてらすおおみかみ)、邇邇芸命(ににぎのみこと)、宗像三女神、多紀理毘賣命(たきりびめのみこと)、市寸島比賣命(いちきしまひめのみこと)、多岐都比賣命(たぎつひめのみこと)。外宮(げく、下ノ本宮)に、天津彦火瓊々杵尊(あまつひこほににぎのみこと)、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)を祀る。 道中安全、開運厄除け、厄除、縁結びなどの信仰がある。戸隠神社は穢れを清め、招福、福土神社は縁結びの信仰がある。御朱印が授けられる。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 古墳時代、487年頃、第23代・顕宗(けんぞう)天皇(在位:485-487)の時、勅願により日向(ひむか)の高千穂の峰から、天照大神の神蹟を勧請したことに始まるという。 飛鳥時代、第38代・天智天皇(在位:661-672)が神田を寄進し、神域の山を日ノ御山(ひのみやま、日御山)と名付けたともいう。 平安時代前期の第56代・清和天皇(在位:858-876)の勅願「日向宮」を贈られ、天照大神を粟田山に勧請したことに始まるともいう。 貞観年間(859-877)、伝承として菅原船津という人物により、社殿が修復されたという。 元慶年間(887-885)、清泉「朝日の水」が湧いたという。 第60代・醍醐天皇(在位:897-930)の時、官幣社に列した。 中世(鎌倉時代-室町時代)、衰微する。 南北朝時代、南北朝の争乱(1336-1392)で衰微する。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失した。 第105代・後奈良天皇(在位:1526-1557)、107代・後陽成天皇(在位:1586-1611)により勅額が贈られた。神宝、幣物などもしばしば奉納される。 江戸時代、1614年、近隣の農民・松井藤左衛門により再興され、仮宮を造営した。徳川家康の寄進により失った社領も戻された。 寛永年間(1624-1644)、伊勢の野呂左衛門尉源宗光により再興されたという。徳川氏に請い、社殿を再建し、子孫が奉仕したという。 1787年、境内の様子が記されている。(『拾遺都名所図会』) 1864年、「日山神明宮」と記されている。(『再撰花洛名勝図会』) 近代、1915年、内宮が再建された。 1921年、外宮が再建される。 ◆境内社 多賀、春日、天満宮、稲荷、厳島、戸隠神社などがある。 ◆建築 ◈ 「本殿」の造営年代は不明。江戸時代の『拾遺都名所図会』(1788)の記載から、少なくとも18世紀(1701-1800)末にはすでに建てられていたとみられている。京都市内では数少ない神明(しんめい)造本殿の例になる。大棟に並行する面、平から出入りする「平入り」の神明造になる。伊勢神宮に代表され、もっとも古い神社建築様式とされている。 内宮、外宮を構える。「内宮本殿」(京都市登録有形文化財)は、両脇に棟持柱(むなもちばしら、側面中央の柱で、壁面より外側に飛び出し、棟へ達する柱)を建て、屋根の棟には内削ぎの千木(ちぎ、先端を地面に対して水平に削る)と堅魚木(かつおぎ、屋根の上で棟に直角になるように並べられた木)を8本を載せる。平面は棟通で奥に内陣、正面寄りが外陣になっている。桁行正面1間、背面2間、梁行2間、茅葺、神明造。 ◈ 「内宮四脚門」の御門の屋根にも、内削ぎの千木と堅魚木6本が載り、両脇に板垣があり、本殿を囲ってある。この御門と板垣で敷地を区画する様式は、古式にのっとる。切妻造、茅葺。 ◈ 「外宮本殿」(京都市登録有形文化財)も内宮とほぼ同じ規模・形式を有している。ただ、屋根の千木が外削ぎ(先端を地面に対して垂直に削る)で、棟の上に載る丸太状の堅魚木は本殿7本と御門の屋根は5本になっている。桁行正面1間、背面2間、梁行2間、茅葺、神明造。 ◈ 「外宮御門」は、屋根の千木が外削ぎで、堅魚木は5本になる。 両脇に立つ棟持柱(むなもちばしら)は、側面中央の柱で、壁面より外側に飛び出し、上の棟まで達する。周囲に板垣がある。 ◆鳥居 鳥居は伊勢鳥居で、丸柱に五角形の笠木、貫に楔を打つ。小石根巻が付く。 ◆文化財 平安時代前期の第56代・清和天皇、室町時代の第105代・後奈良天皇、安土・桃山時代-江戸時代の107代・後陽成天皇の勅額がある。 神馬舎の神馬(しんめ)は徳川家寄進という。 ◆伊勢大神宮遥拝所 境内の南東の峠にある伊勢大神宮遥拝所は、現在、樹木のため見晴らしは効かない。以前は伊勢神宮が見えたという。 なお、この直線上に天智天皇陵、当宮、平安神宮、御所清和門などが並んでいる。 ◆朝日泉 境内の「朝日泉」は、平安時代、貞観年間(859-877)、都で疫病が流行した際に、「この宮地に湧きいづる清水の水をくんで万民に与えよ」との神告があったという。 第56代・清和天皇(在位:858-876)の勅願により、菅原船津が水を振る舞うと疫病が治まった。以後、泉は「朝日泉」と名付けられ、京名泉の一つに数えられた。 ◆大日山・東岩倉寺・観勝寺 境内の北に大日山(東岩倉山、288m)がある。粟田山の支峰であり、山頂近くには、いまも安井門跡性演僧正など50基ほどの墓が残されている。 飛鳥時代、行基(668-749)は、この山中に東岩倉寺を開いたとの伝承がある。 平安時代、794年、平安京遷都に際して、王城鎮護のために、京都の四方の山に経塚が造られ、大乗経を納めた。東岩倉山は、その「東の岩倉」の地ともいう。 中世(鎌倉時代-室町時代)、三井寺の行円が観勝寺を建立し、東岩倉寺の寺号を継いだ。その後、衰微する。鎌倉時代、1268年、三井寺の大円上人は、観勝寺を再興し、本尊・阿弥陀三村を安置した。傍らに真性院を再興し、本尊・聖観音像を安置したという。亀山上皇は、禅林寺殿(南禅寺)より観勝寺に度々参詣し、後に勅願寺にした。1281年、蒙古来襲の時、院宣により戦勝祈願させた。室町時代、1467年、赤松の軍勢が東岩倉山山中に布陣、山名・大内の軍勢と戦う。この戦乱により観勝寺は焼失した。 江戸時代には、大日堂に石造大日如来が安置され、大日山の山名の由来になる。元禄年間(1688-1704)、観勝寺、真性寺は、東山・安井の蓮華光院に移された。旧地は歴代の墓地になり、1873年に京都市共同墓地になる。 ◆菅公胞衣所 菅公胞衣所と伝えられる塚がある。胞衣(えな)とは胎盤をいう。平安時代の学者、漢詩人、政治家の菅原道真(845-903)は、左遷先の太宰府で亡くなった。 ◆御神木 平安時代の第56代・清和天皇(850- 881)の手植だったという桧の切株断面がある。かつて、地上3mのところで7股に分れていたという。 1934年の室戸台風で痛み、翌年に枯死した。周辺にも樹齢200年の桧が数10本もあったという。これらも、台風により倒壊した。 ◆花暦・樹木 紅葉が知られている。サカキの大木がある。 ◆年間行事 若水祭(朝日泉の若水を汲み、神饌献供、三が日に参詣者に若水授与される。)(1月1日)、節分祭(一年の厄払いのために、天の岩戸をくぐる「ぬけ参り」が知られている。16時より祈祷献火神事・古札焼納)(2月3日)、例大祭・外宮例祭・内宮例祭・神嘗祭(御神楽、人長の舞奉納。)(10月16日-17日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都市の指定文化財 第5集』、『山科の歴史を歩く』 、『京都の寺社505を歩く 下』、『鳥居』、『京都 神社と寺院の森』、『京都のご利益徹底ガイド』、『京都のご利益手帖』、『京都の隠れた御朱印ブック』  |

|

|

| |

|