|

|

||

| 白川・祇園新橋 (京都市東山区) Shirakawa・Gionshimbashi |

||

| 白川・祇園新橋 | 白川・祇園新橋 | |

|

|

|

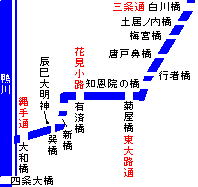

新橋  新橋通            巽橋

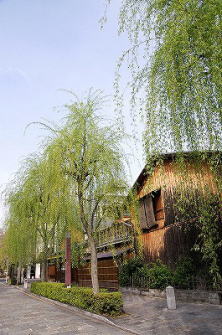

白川南通、かつてここには「大友」「大和屋」などのお茶屋があった。  白川      枝垂れ柳の並木   かにかくに祭  八朔     白川  白川畔には、老舗料亭、お茶屋などの町家が軒を並べている。  「祇園歌人」といわれた吉井勇歌碑   新橋通の街並、お茶屋、置屋街   花見小路通  新橋通  白川にかかる大和橋  【参照】大和橋、江戸時代後期「花洛名勝図絵」(1864)、説明板より  白川にかかる巽橋  巽橋  辰巳大明神  辰巳大明神  |

白川の流れる祇園新橋(ぎおん-しんばし、祇園元吉町)一帯は、お茶屋などが建ち並ぶ。家並みは保存され、石田畳みが敷かれている。白川には巽橋、新橋などが架かり、辰巳大明神が祀られている。 通りには枝垂れ柳、桜、楓が植えられ、街並は市の特別保全修景地区、国の伝統的建造物群保存地区に指定されている。祇園周辺は、「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 2つ星観光地(花見小路、白川通は1つ星)」(改訂第4版)に選ばれている。 ◆歴史年表 江戸時代中期、1670年、鴨川の改修工事により堤が築かれ、川幅が狭められ、新しい町が生まれた。弁財天町など祇園外六町などがあった。 1713年、元吉町など祇園内六町が開かれ、花街の始まりになる。この頃、祇園町北側は「新地」「新橋」とも呼ばれた。 宝永年間(1704-1711)、新橋通が開通した。 1865年、大火がある。 幕末-明治期、祇園新橋は隆盛を極める。大和橋のたもとにあったお茶屋「木屋」には、頼山陽、田能村竹田、篠崎小竹、中島棕隠らが遊興した。 近代、1945年、太平洋戦争中の建物強制疎開により、白川沿い北側のお茶屋などは撤去になる。 現代、1955年、11月、白川沿いに吉井勇歌碑が立てられる。 1973年、祇園新橋は京都市の「特別保全修景地区」に指定された。 1976年、白川沿いの白川南通、新橋道周辺は、国の「伝統的建造物群保存地区」に指定されている。 ◆磯田 多佳 近代の芸妓・磯田 多佳(いそだ -たか、1879-1945)。女性。本名は「たか」。お茶屋「大友」(下京区祇園本吉町)に生まれた。父は舞鶴田辺藩・武士の喜間太、母・ともの二女、姉は祇園一力亭の女将・おさだ。6歳で井上八千代に入門、1885年、第十五区尋常小学校入学(現・弥栄中学校)、1889年、小学校を4年で卒業し「女紅場」に入学、10代で芸妓になる。1902年、落籍した中島が死去、「大友」で芸妓に戻る。家業を継ぐ。1903年、画家・浅井忠と中村楼で出会う。1907年、浅井の勧めにより陶器を扱う「九雲堂」(四条通)を開く。1908年、「中村楼」で上田敏と出会う。1909年、「九雲堂」を兄に任せ、「大友」に戻る。1912年、谷崎潤一郎が「大友」を訪ねる。1915年、夏目漱石が「大友」を訪ねた。1945年、3月、建物強制疎開により「大友」が破却される。5月、逝去した。66歳。 舞、小唄、三味線、絵、歌、俳句などを嗜んだ。上田重子、三輪貞信に和歌、浅井忠に画を学び、夏目漱石、谷崎潤一郎、吉井勇などの文学者と交流し、「文学芸妓」と呼ばれた。 ◆吉井 勇 近現代の歌人・脚本家・吉井 勇(よしい-いさむ、1886-1960)。男性。東京の生まれ。父は海軍軍人・貴族院議員の吉井幸蔵。幼少期を鎌倉の別荘で過ごした。1900年、東京府立第一中学校に入学した。落第し、日本中学に転校した。漢学塾へ通う。1904年、攻玉社を卒業後、病により平塚の杏雲堂に入院、鎌倉の別荘へ転地療養した。『新詩社』の同人、1905年、新詩社を脱退する。1906年、与謝野寛とともに京都を訪れた。1908年、早稲田大学文学部高等予科に入学、政治経済科に転じ、中退した。「パンの会」を北原白秋らと結成する。1909年、森鴎外ら創刊の『スバル』編集の一人となる。戯曲『午後三時』を『スバル』に発表した。1910年、第一歌集『酒ほがひ』を刊する。1911年、戯曲集『午後三時』、1915年、歌集『祇園歌集』を刊行した。1919年、里見弴らと『人間』を創刊した。1921年、柳原徳子と結婚する。1933年、「不良華族事件」により徳子と離婚し、高知で隠棲した。1937年、国松孝子と再婚し、1938年、京都に移る。1948年、歌会始選者になる。京都で死去した。74歳。 墓は東京・青山霊園にある。蔵書、遺品の一部は京都府立総合資料館に収蔵されている。 ◆磯田 又一郎 近現代の日本画家・磯田 又一郎(いそだ-またいちろう、1907-1998)。男性。京都祇園の生まれ。養母は磯田多佳。京都市立絵画専門学校(現・京都市市立芸術大学)を卒業した。在学中に菊池契月、宇田荻邨に師事した。1927年、帝展に「敷蔭」が初入選する。1945年、養母の没後に「大友」跡地への吉井勇歌碑建立に尽力した。1949年、日展で「茶亭立秋」が特選・白寿賞を受賞している。1958年、小御所襖絵を完成させる。1961年以来、「都をどり」のポスター原画を18回も掛けた。1971年、紫綬褒章を受章する。晩年、南禅寺北の坊町に移り、多佳を看取る。90歳。 代表作「幻春」「望郷」など。花鳥風月、美人画、特に舞妓図に秀でた。日展・帝展・新文展で41回入選している。日展会友、関西美術展審査員。 ◆白川 現在の白川は、かつては支流であり、「小川」と呼ばれていた。本流は、法林寺の北を流れていた。安土・桃山時代、豊臣秀吉の三条大橋の架橋、護岸工事により川の流れは衰える。 現代、1965年の下水道工事により消滅している。 ◆大友 かつて、現在の白川南通はなく、一帯には、茶屋、置屋などが建ち並んでいた。その中に、文人などに愛されたお茶屋「大友(だいとも)」もあった。お茶屋の奥座敷は、白川にせり出す形で建てられ、床下には川の流れがあった。 大友の名物女将・お多佳(磯田多佳、1879-1945)は、「文芸芸妓」といわれた。「祇園歌人」の歌人・脚本家・吉井勇(1886- 1960)、小説家・夏目漱石(1867-1916)、小説家・谷崎潤一郎(1886-1965)、俳人・小説家・高浜虚子(1874-1959)、小説家・長田幹彦(1887-1964)、小説家・尾崎紅葉(1868-1903)、小説家・志賀直哉(1883-1971)、小説家・里見淳(1888-1983)、画家・藤田嗣治(1886-1968)、日本画家・横山大観(1868-1958)、洋画家・浅井忠(1856-1907)、日本画家・富田渓仙(1879-1936)などとの幅広い交流があった。大友は戦前の文化サロンになっていた。 夏目漱石は京都を4回訪れている。東京と京都を対比的に描いた『虞美人草』のほか、『門』『彼岸過迄』『夢十夜』の中でも京都を描いている。お多佳とも懇意にした。「春の川を隔てて男女かな」という句を詠んでいる。谷崎潤一郎には『磯田多佳女のこと』という一文がある。1910年の『新小説』に、お多佳は「日本代表婦人」の一人として選ばれている。 太平洋戦争(1941-1945)中の建物強制疎開、戦後の区画整理などで多くの茶屋が撤去された。1945年3月、お茶屋「大友」も壊される。その2カ月後、お多佳も急逝している。 戦後、1955年11月に、「大友」の跡地に、吉井勇歌碑が立てられる。お多佳の養子・磯田又一郎は多くの芸術家、文化人の協力を得て、吉井の古希を祝い歌碑建立に尽力した。 ◆街並・景観 祇園新橋地区は、白川、江戸時代末-明治期にかけての京風町家、石畳、並木などで構成されている。現代、1973年に京都市の「特別保全修景地区」、1976年に「伝統的建造物群保存地区」(1.4ha)に指定された。この地域に、3階建てのビル建設計画が持ち上がった際には、周辺の女将らの住民運動により街並みは守られた。 現在、50数軒の京風町家が建つ。本2階建町家茶屋様式、本2階建町家茶屋様式、本2階建川端茶屋様式、本2階建町家数寄屋風様式、大正期(1912-1926)に生まれた本2階建町家へい造り様式などが見られる。 通りの並木には、ヤナギ、ソメイヨシノ、シダレザクラ、ウメなどが植栽されている。 ◆かにかくに祭 白川沿いに「放浪歌人」「祇園歌人」といわれた吉井勇の歌碑がある。現代、1955年、吉井の古希(70歳)記念として、鞍馬石の碑が立てられた。 小説家・志賀直哉(1883-1971)、小説家・谷崎潤一郎(1886-1965)、言語学者・新村出(1876-1967)、理論物理学者・湯川秀樹(1907-1981)らが発起人になった。 石には、「かにかくに 祇園はこひし 寝るときも 枕の下を 水のながるる」(歌集『酒ほがひ』)と刻まれている。「かにかくに」とは、「かにもかくにも」を意味している。近代、1910年5月に吉井が祇園を訪れた際の20数種の句の一つになっている。 かつてこの地にお茶屋「大友」があり、祇園新橋を流れる白川の上に建てられていたという。吉井も常連客の一人だった。 吉井の命日(11月8日)には、祇園甲部お茶屋組合により、「かにかくに祭」が行われている。お茶屋関係者、芸舞妓により菊花が献花され、野点、おそば席が設けられる。 碑の右には、大友にあったという紫陽花がいまも花を付ける。お多佳が生前に愛した花という。「あぢさいの 華に心を 残しけん 人のゆくへも しら川の水」、谷崎潤一郎がお多佳を偲んで詠んだ歌がある。 親友の谷崎は、吉井が当初「かにかくに 祇園はうれし 酔ひざめての 枕の下を 水のながるる」とし、その後、改めたと書いた。(『オール読物』、1952年2月号)。吉井本人は親友の谷崎の思い違いに対し、草稿にとどめその事実を公にすることはなかった。 ◆文学 長田幹彦『祇園』(1923)に白川が書かれている。 水上勉『古都暮色(旧題『鳩の浮巣』)』(1979)には、真如堂近くの白川が描写されている。 ◆橋 白川に架かる橋がある。 ◈「大和橋」は、当初は木橋として架けられた。その後、江戸幕府により、1732年に石柱、石桁、石板形式で架け替えられた。現在の橋は、近代、1912年に四条通の拡張に際して架けられた。石橋、長さ6.5m、幅7m。 ◈「巽橋」は、江戸時代、1829年に木橋、その後、土橋を経て、現代、1957年に現在の橋になった。 長さ7.5m、幅2.6m。欄干は木製。石畳は1982年に整備された。 ◈「新橋」は、かつての架橋年は不明。江戸時代中期の絵図にすで描かれているという。現在の木橋は、現代、1958年に架けられた。欄干は木製。長き11.8m、幅9.2m。 ◆映画 映画「祇園の姉妹」(主演・山田五十鈴、監督・溝口健二、1936年、松竹キネマ)、「祇園囃子」(主演・木暮実千代、監督・溝口健二、1953年、大映)に白川、巽橋付近が映し出される。 映画「ゴー!ゴー!若大将」(主演・加山雄三、監督・岩内克己、1967年、宝塚)では、祇園新橋、祇園巽橋も登場する。 ◆アニメ ◈アニメーション『四畳半神話大系』(原作・森見登美彦、監督・湯浅政明、制作・マッドハウス、 2010年4月-7月、全11話)の舞台になった。 第2話「映画サークル『みそぎ』」では新橋で映画撮影する。 ◈アニメーション『有頂天家族』『有頂天家族2』(原作・森見登美彦、監督・吉原正行 、制作・P.A.WORKS、第1期2013年7月-9月、全13話、第2期2017年4月-6月、全12話)の舞台になった。第2期OPで祇園白川、辰巳神社、巽橋付近が登場する。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『祇園と舞妓』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京都大事典』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『週刊 京都を歩く 40 先斗町・祇園新橋』、『シネマの京都をたどる』、『琵琶湖・淀川 里の川をめぐる 白川』 、『ぎをん №229』、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

||