|

|

|

| もっこ橋・龍紋氷室 (京都市左京区) Мokkobashi Bridge |

|

| もっこ橋・龍紋氷室 | もっこ橋・龍紋氷室 |

|

|

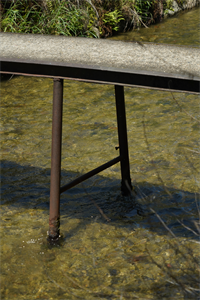

もっこ橋 もっこ橋   鉄製橋脚  白川分水、もっこ橋、旧工場の塀、サクラ、平安神宮大鳥居  旧工場の塀の通用口  【参照】1960年頃の白川分水、日本冷蔵工場(後方右手)、もっこ橋(手前)、「水車の竹中みち 実行委員会」の説明板より  水車の竹中みち  【参照】琵琶湖疏水・白川分水の分水界付近  【参照】分水界碑 |

岡崎の仁王門通から南流する白川分水に、一本橋の通称「もっこ橋(ばし)」が架けられている。「白川桜小橋」とも呼ばれる。 かつて、付近に京都初の製氷工場があった。橋は、氷の保存に使った大鋸屑(おがくず)の運搬に使用されていた。 ◆歴史年表 近代、1877年、山田啓助は龍紋氷室京都工場(寺町二条)を創業した。 1898年、現在地付近に京都初の製氷工場「龍紋氷室」(左京区岡崎円勝寺町、現在のマンション「ポルト・ド・岡崎」付近)が完成する。この頃、もっこ橋も架橋されたとみられる。 1900年、本社は左京区岡崎円勝寺町に移る。 1901年、工場では機械製氷を始める。 現代、1980年、工場は閉鎖された。 2016年、12月、公開された映画「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」に橋は登場した。 ◆山田 啓助 江戸時代後期-近代の実業家・製氷家・山田 啓助(やまだ-けいすけ、1844-1912)。男性。近江国蒲生郡馬淵村(滋賀県近江八幡市)の生まれ。父・宮村平太夫の5男。子・山田啓之助。 9歳で父と死別し、叔父・山田家に引き取られる。12歳で、伊勢松阪へ丁稚奉公に出た。22歳まで、伊勢伊賀間の行商人を手伝う。1867年、 兵庫開港に伴い神戸に移り、製茶貿易商の元に住み込む。新式銃・ゲーベル筒を輸入し、某藩への売り込みに成功し300両の利益を得た。以来、この資金をもとに貿易のブローカーになった。伯父の親戚筋、京都有栖川宮家家臣・山田奉膳家の養子になり、京都に移住する。京都市内で洋灯(ランプ)屋(寺町通二条上ル)を開業し、貸洋灯の制度を創業した。1871年、結婚する。有栖川家関係者で舎蜜局(せいみきょく)長の明石博高より新飲料水の知識を得て、「リモナード」缶詰卸売り(製造・店頭販売)を始める。果汁エキスの元祖・レモン水であり、清涼飲料水販売の先駆けになる。1876年、函館の天然氷が大阪を経由し京都に入り啓助は初めて「函館氷」を知った。1877年、天然氷を扱うものの商売は成功しなかった。京都市内の同業他社(奥田・樋口)と共同し、天然氷貯蔵倉庫(寺町通六角)を設営する。1878年、京都府庁職員・化学者・池田正三を知る。正三は、氷を夏中の熱病人の熱冷ましに用いることで、「人命救助」につながると諭した。啓助は、天然氷商品の有用性・重要姓に気づき、氷業に生涯を捧げることを決意した。1879年、神戸で氷を仕入れる。1880年、函館で300t余の天然氷「函館氷」を買い入れた。船運で神戸・弁天浜に陸揚げし、運送店の倉庫を改造し貯蔵した。京都へは、神戸より開通した鉄道便で送氷した。冬期貯蔵物は淀川から高瀬川の高瀬船便を利用した。以後2-3年、函館から天然氷(年間500-600t)を仕入れる。1904年まで、天然氷(毎年間560t)を函館から買い入れ、製氷池を探し販路拡張にも尽力する。1883年、自らが辰年生まれのため家号を「龍紋氷室」に定める。1884年以来3年間、京都・神戸・大阪・大津へ支店を出し、貯氷倉庫を設ける。1890年、「大阪凍氷株式会社」を買収し、河内・生駒山地区の製氷権を掌握した。京都では小野郷・八瀬地区の天然氷池を経営した。1892年、陸軍省所轄の函館五稜郭外濠の水面使用権を領有した。天然氷取扱の権利を公入札で獲得し、函館支店を設置し、大貯氷庫8棟も建設した。中川嘉兵衛が始めた五稜郭での採氷事業を継承する。1893年、東京支店を設置し、石作大貯氷庫を建設した。「龍紋氷」は大躍進する。1894年、機械製氷(人工製氷)の機運が勃興する。1898年、京都市に米国製の機械製氷工場(上京区岡崎町)を建設し、一昼夜20t(一カ年7000t)の生産能力を有した。以後、各地に貯氷庫を建設する。1907年、大阪支店に一昼夜50t(一カ年1万7500t)の製氷工場を建設した。1911年、東京支店に一昼夜60t(一カ年2万1000t)の生産能力の製氷工場建設し、その後、神戸支店・京都支店も増設した。1912年、長男・啓之助が家督を相続した。西須磨別邸(神戸市)で亡くなる。69歳。 氷の大衆化に尽力し、中川嘉兵衛に比して「西の氷王」といわれた。ほか材木業・倉庫業・海運業などにも携わった。 ◆池田 正三 江戸時代後期-近代の京都府庁職員・化学者・池田 正三(?-?)。詳細不明。男性。本名は有村幸助。子・猪之助。1885年、京都府庁出納局9等の頃、奄美大島の飢饉対策のために島に出向したという。1878年、府庁職員の時、人命救助に関わる氷の有用性について、実業家・山田啓助に説き、起業に影響を与えたという。 ◆もっこ橋 通称「もっこ橋」は、鉄製の一本橋であり、琵琶湖疏水から分流する白川分水から南に下った地点にある。北西から南東方向に架けられている。 近代、1898年の龍紋氷室の工場稼働時に架けられたとみられ、工場により架橋され、管理されていた。鉄製の桁を渡しており、天端はモルタルで舗装し、中央部分に1対の鉄製橋脚(直接基礎)がある。 「もっこ」とは持籠(もちこ)の促音化した言葉であり、「もっこう/もこ/もうこ」とも称され、「畚(もっこ)」とも記した。藁筵(わらむしろ)・藁縄などを網目状に編み四隅に綱を付け、天秤棒に吊り、土砂・堆肥・農産物などを運んだ用具をいう。 橋は、製氷工場「龍紋氷室」で使用した、氷の保冷で湿った大鋸屑(おがくず、鋸で木材をひいた際に出る木屑)の運搬に利用していた。大鋸屑をもっこに盛り、2人の人夫が前後で担いで橋を渡っていた。白川分水の西対岸にあった広場(左京区岡崎円勝寺町50、現・文教小学校校庭)に運ぶための近道の通路だった。なお、年代不明ながら大鋸屑の運搬にはトロッコが使用され、一本橋を渡っていたともいう。現在、旧工場の塀には通用口の痕跡がある。 当時は氷の保存・運送時の溶解を防ぐ ために、氷を大鋸屑で包んだ。溶け出した水を大鋸屑に吸わせることで、湿った大鋸屑から水分がゆっくりと蒸発される。この際に気化熱が奪われ、氷解速度を抑えることができた。大鋸屑の需要の高まりとともに値が高騰したため、濡れた大鋸屑を天日乾燥させ再利用する必要が生じていた。 橋長9.1m、幅員94-5㎝。 ◆天然氷・造氷・龍紋氷 近代、1870年に日本で最初に天然氷が商品として販売された。横浜の氷会社・中川嘉兵衛(1817-1897)は、函館の五稜廓外壕の天然氷「函館氷」を切り出し、船便で東京などに送り販売した。天然氷は庶民の間で大流行し、その後、各地に採氷業者が続出する。全国の池・湖の天然氷を切り出し、馬そり・船などで運び出し、氷室に貯蔵し販売する事業が隆盛になる。 なお、同年は日本人による造氷の始年になった。この夏に福沢諭吉(1835- 1901)は、発疹チフスを罹患し高熱に苛まれた。慶應義塾の塾生らは、諭吉を救うために氷の解熱作用に着目する。福井藩主・松平春嶽(1828-1890)が外国製の小型製氷機を所有し、使用方法が分からず放置していることを知った。塾生らはこの製氷機を借り受け、大学東校(現・東京大学)の宇都宮三郎(1834-1902)教授に製氷の試運転を依頼した。この時、製氷に成功し、諭吉の熱さましに使用され平癒したという。 1877年に、山田啓助(1844-1912)は龍紋氷室京都工場(寺町二条)を創業した。 「函館氷」の採氷事業を継承し、天然氷「龍紋氷」を販売する。以後、1887年までに京都・神戸・大阪・大津に支店を出店し、貯氷庫は大阪4棟、京都2棟、神戸1棟・大津1棟を設置した。さらに、氷の専売店も新設している。なお、1887年頃を境に、全国的に徐々に天然氷の販売は鈍り始める。 その後、1898年に啓助は、京都で最初の機械製氷工場「龍紋氷室」(左京区岡崎町円勝寺町140、現在のマンション「ポルト・ド・岡崎」付近)を完成させた。直輸入した米国製の機械製氷工場の草分けになる。当時の人工製氷は、アンモニアを冷媒とし、アンモニア気体を圧縮させ氷点下にする製造方法だった。一昼夜に20t(一カ年7000t)の生産能力を有していた。1900年に本社は左京区岡崎円勝寺町に移っている。1901年より機械製氷に着手した。1905年には、電力100馬力・水力1個により機械製氷を行っている。 近代、1912年2月に啓助は没している。この年の9月時点で、機械製氷の龍紋氷製造第一期計画は完了している。同年一カ年の機械製氷生産高は9万8000tあった。ほか天然氷は、五稜郭・大沼湖、内地各地の産額で5万tになった。「龍紋氷」の生産能力は計15万tあった。 全盛期の「龍紋氷室」は、本店(京都市上京区寺町通二条下ル妙滿寺前町)、支店は東京・大阪・京都・神戸・大津・奈良・函館にあった。 機械製氷工場は東京・大阪・京都・神戸に置かれ、分店は東京6店舗・大阪6店舗・京都3店舗、神戸2店舗にあった。 その後、1928年に龍紋氷室は「日東製氷」に合併される。なお、日東製氷はこの年に「大日本製氷」と名称変更している。現代、1980年に龍紋氷室は「日本冷蔵株式会社」(現在のニチレイ)に合併され、工場は閉鎖した。 なお、ニチレイは、近代、1942年12月に「帝国水産統制株式会社」の設立から始まる。国が戦時下に食料管理のため水産会社を集めて作らせた。戦後の1945年12月に民営会社「日本冷蔵株式会社」に改組され、1985年に「ニチレイ」に商号変更している。 ◆映画 2016年12月公開の「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」(東宝映画、監督・三木孝浩、脚本・吉田智子、主演・福士蒼汰、小松菜奈)に、もっこ橋が登場する。 原作・七月隆文(2014年)であり、京都市内を舞台にした恋愛小説だった。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 「水車の竹中みち 実行委員会」の説明板、ウェブサイト「ニチレイ」、ウェブサイト「氷と暮らしの物語 第2回 西の氷王・山田啓介の龍紋氷室-ニチレイ」、『京都岡崎の文化的景観調査報告書』、ウェブサイト「日本研究のための歴史情報 人事興信録データベース-名古屋大学大学院法学研究科」、ウェブサイト「戦間期における食料品生産流通環境の変化と企業対応 : 大日本製氷と帝国冷蔵-立教大学学術リポジトリ」、ウェブサイト「ウチコミ !」、ウェブサイト「レファレンス協同データベース」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|