|

|

|

| 墨染発電所・伏見インクライン (京都市伏見区) Sumizome electric power plant |

|

| 墨染発電所・伏見インクライン | 墨染発電所・伏見インクライン |

|

|

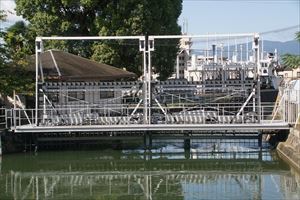

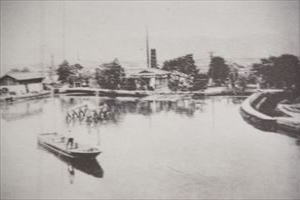

墨染発電所  墨染発電所  墨染発電所 墨染発電所 、OpenStreetMap Japan  【参照】伏見発電所(1914年)、琵琶湖疏水記念館展示パネルより  鴨川運河   【参照】鴨川運河の伏見上舟溜、琵琶湖疏水記念館説明板より  【参照】伏見インクライン、琵琶湖疏水記念館説明板より  【参照】伏見インクライン(中央斜めの太い線部分)、「鴨川運河平面図(複製)」、大正期(1912-1926)初期、琵琶湖疏水記念館  インクライン跡、南側  インクライン跡、西側  インクライン跡、北側  バス停「伏見インクライン前」 |

深草に関西電力の墨染発電所(すみぞめ-はつでんしょ)がある。水力発電所であり、琵琶湖疏水の最終地点である鴨川(伏見)運河に位置している。 建屋の設計者は不明という。 ◆歴史年表 近代、1894年、1月、伏見インクラインの工事着工される。 1895年、3月、インクラインが完成した。 1912年、5月、発電所は起工した。 1914年、5月、発電所は竣工する。運用開始した。当初は伏見発電所と呼ばれた。 1943年、8月、伏見インクラインは休止になる。 現代、1945年、伏見浄水場建設工事が完了し、供給開始した。 1959年、9月、伏見インクラインの電気施設が撤去された。 1960年、下ダムまでのレールが撤去される。 1965年、6月、発電所は現行の施設運転を開始した。 1968年、国道24号線工事のため、撞木町以西のインクライン埋立が始まる。 2001年、「琵琶湖疏水の発電施設群」として、墨染発電所は、夷川発電所、蹴上発電所とともに土木学会選奨の土木遺産に認定された。 ◆建築 墨染発電所は、近代、1912年5月に起工し、1914年5月に竣工した。発電所の建屋の設計者は不明、竣工当時の図面も現存しないという。当初は伏見発電所と呼ばれていた。2001年に、「琵琶湖疏水の発電施設群」として、夷川発電所(左京区)、蹴上発電所(左京区)とともに土木学会選奨の土木遺産に認定された。 建屋は、部分的に竣工当時の面影を残している。煉瓦を用いておらず、多くの外に開かれた窓がある。中央部に発電機室、西側に配電盤、電路装置が置かれた。 鉄筋コンクリート造、平屋建、一部2階建、高さ9.3m(31尺)、建築面積242.8㎡/234.4㎡(73.6坪)。 ◆墨染発電所 墨染発電所は、1914年7月に運用開始した。鴨川運河の水が送られていた。概要、諸元は次のようになる。 ◈水系名: 淀川、河川名:琵琶湖疏水、級別:1、流域面積:3690.0㎢。 ◈発電所は設置形式:地上式、建屋構造 :バレル式、材質: 鉄筋コンクリート、建屋面積(建坪) :234.4㎡。 ◈水車は当初、横軸フランシス型2重タービン(イギリス・ボービング社製)3台(うち予備1台)、1100馬力、毎秒360回転。励磁機用水車は横軸フランシス型単式タービン(イギリス・ボービング社製)1台、75馬力、毎秒700回転、調整器は油圧式。 現在は型式: カプラン、軸方向: 立軸、 設置台数:1台、総出力(定格) :2300kW。 ◈発電機は当初、3相交流回転界磁型(米国・ウエスチングハウス社製)、容量750kW、電圧125V、毎秒700回転、直流複巻発電機(米国・ウエスチングハウス社製)2台(うち予備1台)。励磁機用電動機(米国・ウエスチングハウス社製)1台。 現在は型式: 誘導式(立軸三相交流誘導)、設置台数: 1台。 ◈発電所の諸元は最大出力:2200kW 、常時出力 :1100kW 、最大使用水量:20.00㎥/s、有効落差:14.31m、取水位:29.81m、放水位 :14.06m、発電形式:水路式、発電方式:流込み式。 ◈当初運転開始:1914年5月、現行施設運転開始:1965年6月、事業目的:電気事業用。 ◈発電所設備は取水箇所数:1カ所、主要取水設備は取水河川:琵琶湖疏水、型式:琵琶湖疏水。 ◈水槽は種別:普通水槽、材質:コンクリート、縦:11.40m、横:19.40m、高さ:10.55m、余水路種別 開渠、管路、暗渠(京都市所管)、余水路延長:81.1m。 ◈放水路は種別:暗渠、総延長:278.0m、横 : 3.94m、高さ:2.47m。 ◆インクライン跡 伏見インクライン跡が発電所の南側にある。 近代、1894年1月に伏見インクラインの工事着工される。1895年3月に完成した。伏見墨染と伏見城外堀跡間にあり、延長236m/291m、幅9.1mあった。墨染の舟溜から15mの高低差、勾配1/10、通過時間5分だった。 インクラインは、勾配(こうばい)鉄道とも呼ばれた。標高差のある2つの水路の間輸送のための装置だった。東から西へ傾斜面にレールを敷き、伏見橋、撞木橋の下を抜けた。動力によりワイヤロープで、船・貨物などを載せた台車を牽引し昇降させていた。伏見インクラインは、当初、動力源に水車を利用した。上の舟溜から引いた鉄管(内径91㎝)の水圧で、アメリカ合衆国製のぺルトン水車を回し巻上機を作動させた。後に墨染発電所の電力を利用している。 その後、鉄道の開業などで次第に廃れ、1959年9月に、電気施設が撤去された。 1960年に下ダムまでのレールが撤去される。1968年に、国道24号線工事のため、撞木町以西のインクライン埋立が始まる。 伏見インクライン跡は、国道24号線に並行してあり、一部は京都市上下水道局疏水事務所伏見分所の誘導路になっている。西側のバス停名にかろうじて「伏見インクライン前」が残る。 *発電所の建物を周辺より見ることはできません。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「水力発電所一覧- 関西電力」、ウェブサイト「水力発電所データベース - 電力土木技術協会」、ウェブサイト「琵琶湖疏水の発電施設群 土木学会選奨土木遺産- 土木学会」、『京都大事典』、『京都の赤レンガ』、『琵琶湖疏水の散歩道』、『琵琶湖疏水の100年 叙述編』、『琵琶湖疏水の100年 資料編』、『びわ湖疏水 探求紀行 インクライン編』、『びわ湖疏水 探求紀行 かもがわ運河編』、琵琶湖疏水記念館、ウェブサイト「コトバンク」、  |

|

|

|

|