|

|

|

| 琵琶湖疏水第2竪坑 (京都市山科区) Second Vertical Shaft,Lake Biwa Canal |

|

| 琵琶湖疏水 第2竪坑 | 琵琶湖疏水 第2竪坑 |

|

|

最上部     最下部 |

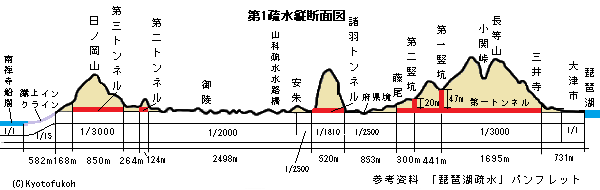

山科区四ノ宮小金塚に、琵琶湖疏水の第2竪坑(だいに-たてこう)(国の史跡)の地上部が見えている。竪坑は、小川を挟んで滋賀県との県境付近にある。大津市藤尾奥町の住宅地側から見ることができる。 竪坑は第1トンネル開削の際に、空気の取入れ、採光が目的だった。琵琶湖疏水の第1トンネルは、この竪坑の直下に通じておりいまも送水している。 ◆歴史年表 近代、1886年、3月、琵琶湖疏水の第1トンネル西口の掘削が着工になる。4月、第1竪坑の掘削が第1トンネル線に到達した。 1886年、11月5日、第2竪坑の開削が始まる。 1886年、12月9日、第2竪坑は第1トンネル線上に到達した。 現代、1996年、6月、琵琶湖疏水関連の第1疏水トンネル、第1竪坑、第2竪坑など12カ所は国の史跡に指定された。 ◆第2竪坑 近代、1886年、第1トンネル掘削工事では坑内の空気流通が悪化した。新たに送風機を設置するよりも経費がかからず、工期も短いことから、1886年3月21日に第2竪坑の開削が決定した。 1886年11月5日に掘削が始まり、12月9日に第1トンネル線上に到達した。工期は35日間であり、第1竪坑の5分の1の工期で完成している。 深さ22.7m、上部口径2.5m、下部口径1.36m、地上部に突出した部分の高さ4.5m、八角形の塔、煉瓦積(フランス積、長手と小口を一列で交互に並べる積み方)、角は石材を用いた。後に塔蓋は採光のためにガラスで覆っていたという。 ❊撮影は許可を得ています。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『琵琶湖疏水の100年 叙述編』、『琵琶湖疏水の歴史散歩』、『琵琶湖疏水の100年 資料編』  |

|

|

|

|