|

|

|

| 竹中精麦所跡・竹中庵 (京都市左京区) Remains of Takenaka wheat and barley mill |

|

| 竹中精麦所跡・竹中庵 | 竹中精麦所跡・竹中庵 |

|

|

旧竹中精麦所、白川分水  旧竹中精麦所   「時忘舎」の表札   「竹中精麦所跡」の石標  「時忘舎」のプレート  主屋  旧工場棟(現・時忘舎)  【参照】1964年頃の竹中精麦所の工場棟、「水車の竹中みち 実行委員会」の説明板より  水路  水路の白川分水への合流口  三谷稲荷社  「水車の竹中みち」の石標  水車の竹中みち  参考資料:『京都岡崎の文化的景観調査報告書』  水車の竹中みち、白川分水  白川分水、サクラ |

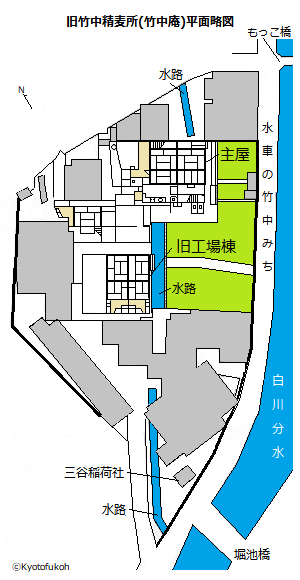

岡崎の琵琶湖疏水から南流する白川分水沿いに、「竹中精麦所跡(たけなか-せいばくじょ-あと)」がある。「竹中庵(ちくちゅう-あん)」とも呼ばれる。現在は、建物を改修しカフェ「時忘舎(じぼう-しゃ)」が営業している。 近代には、周辺の岡崎・夷川一帯は、琵琶湖疏水を利用した多くの水路、水力動力の水車を備えた工場地帯だった。 ◆歴史年表 近代、1890年、琵琶湖疏水が完成する。 1891年、「京都市有疏水水力使用条例」公布により、疏水の水力利用が始まる。水車用水使用申請第1号・2号同時に水路が許可された。 米商・山本熊次郎(下京区)は疏水から水路を引き、水車による精米を開始した。 その後、数人の土地所有者を経る。 1913年、敷地内に水路が作られ水車用水路として申請される。京都市で2番目に商用水路許可を取得した。 1914年、竹中亀吉は、水車動力により麦を精麦することを生業とし、竹中精麦所を創業する。 1916年、亀吉が水車跡地を購入し、5代目土地所有者として主屋・工場を整備する。 1917年、亀吉は疏水水力使用を申請している。竹中精麦所の水路は精麦所の大水車を回すために用いられる。 1940年、戦時下の食料管理法の強化などを理由に精麦工場は閉鎖される。 1944年頃まで、水車は確認されていたという。 現代、1945年以降、竹中家は貸家業を営んだ。 1965年/1970年頃、工場主要部分は解体される。 2014年、工場跡の改修工事が始まる。 2016年、旧竹中精麦所の区画保存のため、一般社団法人「水車の竹中保存会」が設立される。 2019年、3月、カフェ「時忘舎」が営業を始める。 ◆竹中 亀吉 近代の実業家・竹中 亀吉(?-?、たけなか-かめきち)。詳細不明。男性。滋賀県の生まれ。1914年、竹中精麦所を創業した。 ◆建築など 旧竹中精麦所の敷地は一反(300坪、1,000㎡)ある。東側は白川支流に沿う白川筋(水車の竹中径)に面し、板塀を設ける。現在は旧主屋(母屋)と旧精麦工場棟1棟の西側半分(奥側、後部)のみが残されている。これらの竹中家住居は「竹中庵(ちくちゅう-あん)」と呼ばれている。京都市の「歴史的風致形成建造物」に選定されている。 かつて、周囲には従業員の住居が点在していた。敷地南西端には三谷稲荷社(水車稲荷社)が祀られている。 ◈「工場棟」は、近代、1916年頃に2棟が建てられた。敷地の中央付近にあり、かつて水路上を跨いで建てられていた。内部の水路を利用し水車が設けられていた。 現代、1965年/1970年頃に、建物の老朽化に伴い、旧工場棟の主要建物は解体されている。旧工場棟の奥側半分は保存された。2014年に、工場跡の改修工事が始まる。旧工場棟は改修され、現在はカフェ「時忘舎」などに再利用されている。内部の柱・梁などは保存されている。取り壊された建物の前部跡は、現在は時忘舎の前庭になっている。 ◈ 「主屋(母屋)」は敷地の北東に現存している。近代、大正期(1912-1926)に建てられたとみられている。木造2階建の建物であり、町家建築様式の影響を受けている。屋敷型の農家型住宅であり、岡崎地区で農家型の類例はないという。 1階壁面より2階壁面が半間張り出し、1階を出桁造にしている。腕木一重で片持ちの大引より吊り金具で支持している。軒の出(1.5m)は深く平格子になっている。かつて、庇下の空間は製品の荷捌きにも使用されていた。 平面は、整形4間取で南側(土間境)の1列目が1間幅で2室(各4畳)あり、奥(北側)の2列目2個室の口の間になっている。正面(東側)4畳に西面・北面に差鴨居がある。天井は極太の棹縁を用いる。2列目は正面(東側)に座敷(6畳)、奥(西側)に和室(6畳)・階段がある。かつては、正面に仏間、奥は座敷になっていた。2階への階段は、当初は現在とは逆向きに付けられ、1階押入にかつての階段側面が残されている。 1階の下手側に2間土間がある。土間は前後で二分され、南側は通り土間・製品貯蔵庫になっている。壁面は湿気防止のためにブリキ内張りになっている。 かつては吹き抜けになっており、現在は床・天井を張る。南側妻面に開口部を設け、採光・煙出しに使用した。土間の南東隅に井戸を設けている。 土間奥に台所(ダイドコロ)があり、現在は、台所土間に床が張られている。床下には現在も水路が南流している。 2階はかつて、4間取で大広間としても利用されていた。精麦所の廃業後に貸間用の改修のため、階段の向きを変え中廊下にし、和室4室・洋室1室になった。南東隅にかつての本座敷(6畳)があり、長押を廻さず畳床(1畳)がある。床柱はトガを用いている。東側に縁・高欄が廻され、東側の眺望は白川・東山を望むことができた。 木造2階建、桟瓦葺、切妻造、平入。施行は安永工務店(左京区岡崎円勝寺町)。 東側に前庭(マエニワ)がある。かつて、疏水舟運により搬入された米・精麦製品の荷捌きのための空地として使用されていた。 ◈ 「三谷稲荷社(水車稲荷社)」は、敷地の南西端に現在も祀られている。水車・水路・一帯の安全祈願・商売繁盛などの信仰がある。 ◆竹中精麦所 近代、1890年、琵琶湖疏水が完成する。1891年の「京都市有疏水水力使用条例」公布より疏水の水力利用が始まる。水車用水使用申請第1号・2号同時に水路が許可された。 米商・山本熊次郎(下京区三条白川橋西入ル)は疏水から通水し水路を引き、水車を設けて精米業を開始した。その後、数人の土地所有者を経る。1913年に、敷地内に水路が作られ水車用水路として申請を行う。京都市で2番目に商用水路許可を取得した。その後、4代目土地所有者の手に渡り投資目的で転売される。 1914年、竹中精麦所は、水車動力により精麦(製粉)することを生業として創業した。1916年に、5代目になる土地所有者・竹中亀吉が敷地を購入し、主屋・工場を整備する。1917年に亀吉は疏水水力使用を申請している。 竹中精麦所は、水力動力により大水車(直径4.5/4m)を回し、商標「司麦」により精麦を行った。工場は2棟あり、工場内に水路が引かれ水車が設けられた。数十基の臼が置かれ、24時間稼働して精麦・精白を行っていた。袋詰めされた麦の卸問屋も営み、工場からの積み出しは、初期には荷馬車、後期は三輪トラックが用いられた。麦は主食・味噌材料用に出荷され、陸軍省にも納められていた。当時の日本陸軍は、ビタミンB1欠乏による脚気予防のため、兵食の米麦混食を行っていた。 1940年に工場は閉鎖される。戦況悪化に伴い、食糧管理法の強化などにより、穀物を民間で扱う事ができなくなったためという。1942年に、戦時下の食糧不足に対し、食糧管理法に基づき一部食糧は政府の統制下に入る。米麦・芋類・雑穀などの生産者からの買入、消費者への配給、価格も行われるようになった。 戦後の1945年以降は、竹中家では工場跡をべニアで仕切り貸家業を営んだ。部屋を間貸していたという。 ◆水路・水車 近代、1890年に琵琶湖疏水が完成し、同年に水車水路、水車用水使用申請第2号を行い、1891年に第1号・第2号は同時に許可された。 1917年に、竹中亀吉により改修石積みされた水路跡(幅2m)が残る。水は白川分水ではなく、その西側に琵琶湖疏水より引かれ、敷地の北東より南西方向に流れていた。水路(水位70㎝程、長さ180mほど)は、現在よりも水量があり、主屋・工場(現在の時忘舎)の下を流れ木製の大水車(直径4.5/4m)を回していた。水車は、三条通からも臨め、「水車の竹中」と呼ばれ親しまれていたという。流路は南流し、三谷稲荷社(水車稲荷社)の脇から廻り、堀池橋下流で白川支流に合流していた。1944年頃まで、水車の存在が確認されていたという。 現在、水路の遺構があり、旧工場棟の前面に石を積んだ法面が残されている。この地点の、工場棟内に水車が設置されていた。 周辺の岡崎、夷川一帯には、ほかにも疏水を利用した水車・水路は数多くあったという。現在は水路の多くが暗渠化され、原型をとどめる水車水路としては旧竹中精麦所の水路が唯一の存在になっている。 ◆疏水の利用 近代、1891年に琵琶湖疏水の水力利用は水車よる精米業で始まった。ほか、撚糸・針金製造・電線製造業でも利用されていた。 水力の難点は夏季の疏水の水量不足だった。年間の稼働日数は100日程度と、年間の大半は休業を強いられていた。その後、水力から1891年に使用が始まった電力利用に変化する。1903年にすでに電力精米の導入があり、次第に電力利用が主流になる。 水力利用は後に機械製造・製綿・糸組物、絵具製造・陶器原料・箔打ち・綿糸紡績・伸銅・真鍮針金製造・銅線製造などにも拡大した。これらも、1905年には電力利用が主流になっている。 周辺での水そのものの利用例としては、絹糸紡績の原料精錬・汽缶(蒸気機関)用水・染色加工・友禅洗浄・布晒し、大正期(1912-1926)-昭和期(1926-1989)初めには、レコード制作・家畜飼育・澱粉加工などがあった。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 「水車の竹中みち 実行委員会」の説明板、ウェブサイト「時忘舎」、『京都岡崎の文化的景観調査報告書』、ウェブサイト「烏丸経済新聞 2012年9月23日」、ウェブサイト「京都を彩る建物や庭園-京都市文化市民局」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|