|

|

|

| * | |

| 琵琶湖疏水工事殉難者碑(殉難者碑) (京都市左京区) Biwako Canal Victims Monument |

|

| 琵琶湖疏水工事殉難者碑 | 琵琶湖疏水工事殉難者碑 |

|

|

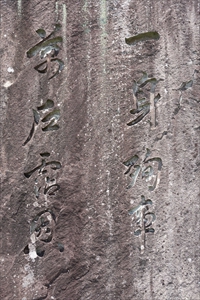

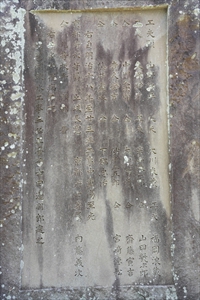

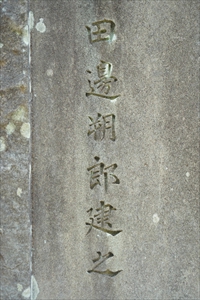

琵琶湖疏水工事殉難者碑  南面、「一身殉事 萬戸霑恩」  北面  北面、「田邊朔郎建之」 |

琵琶湖疏水の蹴上船溜近くに、「琵琶湖疏水工事殉難者碑(びわこそすい-こうじ-じゅんなんしゃ-ひ)」が立てられている。 碑は、琵琶湖疏水工事(1885-1890)の犠牲者17人の慰霊のために、田邊朔郎が私費で建立した。 ◆歴史年表 近代、1890年、4月24日、殉職者17人の追悼法会が執り行われた。 1902年、5月18日、田邊朔郎は私費を投じ殉難者碑を建立し、竣工式が挙行される。 1919年、12月、京都市制施行・第一疏水開通30年記念式典に際し、田邊は碑を京都市へ寄贈した。 ◆田邊 朔郎 江戸時代後期-近代の土木工学者・田邊 朔郎(たなべ-さくろう、1861-1944)。男性。江戸の生まれ。父・洋式砲術家・田邊孫次郎の長男。1861年、朔郎が9カ月の時、父が病死する。その後、生活困窮する。1868年、戊辰戦争を逃れ武州幸手に移る。1869年、叔父・太一のもとに移る。1871年、太一が外務省任官になりその援助を受けた。1874年、東京に戻り、湯島天神下の「共慣義塾」で英語、漢学、数学を学んだ。1875年、工学寮付属小学校に入学した。1877年、工部大学普通科に入学する。2年後、私費生として工部大学校土木科(東京大学工学部の前身)で学ぶ。1881年以来、京都での実地調査に基づく、実地科卒業論文「琵琶湖疏水工事の計画」を執筆した。土質調査の際に右手を負傷し、左手だけで製図、測量して書いている。叔父の破産後、借金して学業を続け、1883年、工部大学校を卒業した。卒論が京都府知事・北垣国道の目に留まる。請われて京都府疏水准判御用掛として採用され、琵琶湖疏水工事に従事する。1885年、疏水事務所の工事担当として疏水工事が着工した。1886年、疏水事務所の工事部長になる。1887年、工師として全体責任者になった。1888年-1889年、アメリカ合衆国に出張し、水力配置法の取調、ポトマック運河、モリス運河、リン市電気鉄道の調査を行う。1890年、琵琶湖疏水が完成する。疏水工事概要を作成した。国道の長女・しずと結婚した。媒酌人は榎本武揚だった。帝国大学工科大学教授に就任した。1891年、蹴上発電所が完成する。工学博士を授与される。1892年、震災予防調査会委員に任じられる。疏水工事報告書について英国土木学会より、テルフォード・メダルを授与される。1893年、内務省土木会委員に任じられた。1894年、義父・国道の依頼により北海道に出張し、北海道鉄道敷設のための調査を行う。1896年、東京帝大を退任し、北海道庁鉄道部長として官設鉄道の計画・建設にあたる。1897年、臨時北海道鉄道敷設事務調査嘱託に任命された。1898年、北海道鉄道部長に任命され、北海道に移る。1900年、ロシア・シベリア鉄道工事を視察した。アメリカ合衆国を訪ねる。鉄道部長を辞し、創設された京都帝国大学理工科教授に就任した。1901年、京都市土木顧問を兼務し、市の三大事業計画を推進する。1910年、京都帝国大学教授に就任した。京都市名誉顧問になる。1916年-1823年、京都帝国大学工科大学長に就任した。1923年、土木学会会長に就任する。1924年、京大名誉教授になる。勲一等瑞宝章を受章した。1929年、東京・万国工業会議副議長、土木文化会議委員長に推された。1938年、京都市から有功者として表彰された。 米国鉄道協会会委員、アメリカ合衆国土木会会員になる。編纂委員長として『明治工業紙』(全10巻)(1925-1931)に関わる。著『明治以前日本土木史』(1936)は日本土木史の基本文献になっている。81歳。 詩歌、漢詩文、書画、琴を嗜み、工事関連の石片を蒐集した。 墓は大日山墓地にある。顕彰碑(京都市長寄付の黒御影石)には「希英魂永留本市」と刻まれている。傍らに夫人・静子の墓もある。立像が疏水公園内に立つ。 ◆谷 鉄臣 江戸時代後期-近代の武士・官吏・谷 鉄臣( たに-てつおみ、1822-1905)。詳細不明。男性。旧姓は渋谷。初名は退一、字は百錬、通称は騮太郎、号は太湖・如意山人。近江(滋賀県)彦根の生まれ。父・殿医・渋谷家の長男。17歳-27歳、江戸、東北、越後、長崎で儒学・蘭方を学ぶ。父病のため家業をつぐ。滋賀初という種痘の技法を広めた。1860年、井伊直弼の暗殺後、1863年、彦根藩士にとりたてられた。家老・岡本半介に認められ、騮太郎ら3人は藩の外交係として、伊藤博文・井上馨・谷干城らと度々面会した。1868年、維新後に新政府の左院一等議官・宮内省京都支庁御用掛になる。後に官を辞し、京都に移る。従四位勲四等。84歳。 ◆巌本 琴城 近代の漢学者・巌本 琴城(いわもと-きんじょう、?-1903)。詳細不明。男性。名は範治。評論家・女子教育者・巌本善治の養父。もと因幡鳥取藩士だった。1881年、京都で古学の塾を開く。賀陽宮邦憲(かやのみや-くにのり)王の書の師だった。 ◆殉難者碑 近代、1890年4月9日に第一疏水竣工式の後、24日に、南禅寺本堂で琵琶湖疏水工事の殉職者17人の追悼法会が執り行われている。京都府知事・北垣国道ら議員80人が列席した。 1902年5月18日に、主任技師・田邊朔郎は私費を投じ殉難者碑を建立し、この日に竣工式が挙行された。1919年12月に京都市制施行・第一疏水開通30年記念式典に際し、田邊は殉難者碑を京都市に寄贈している。 碑文の南面には「一身殉事 萬戸霑恩」と刻まれている。一身殉事(いっしん-ことにじゅんじ)、萬戸霑恩(ばんこ-おんにうるほふ)とある。「霑(テン)」は、訓読みで「しおり・うるおす・ぬれる」などの意味がある。銘(題表)は谷鉄臣の作によるとされる。田邊作の漢詩原文は次のようになっている。「一身殉事萬戸潤恩功世傳追憶當年豈無涙今宵明月照碑前」 北に工事中の重傷至死(致死)者14人、罹病死者3人、計17人の職種・氏名が記されている。吏員・坑夫であり、火薬爆破、土石崩壊事故のほか、感染病死、自死したポンプ主任・大川米蔵の名もある。下請・囚人労働の犠牲者も含めると、実際の犠牲者はさらに増えるといわれている。 碑文は南に、「一身殉事 萬戸霑恩」 北に「工夫頭・山野治平、 火夫・大川米蔵、工夫・福岡浪蔵、工夫・久保時蔵 、工夫・米山泰一郎、仝(同)・山田幾次郎、仝・中川久次郎、 仝・大槻市蔵、仝・斎藤寅吉、仝・吉木栄吉 、仝・砂子三五郎 、仝 ・宮崎徳松、仝・藤井重介、 仝・下郡忠治、右自明治十八年(1885)至廿三年(1890)工事中重傷至死」 「京都府六等属・土岐長寛、京都府七等属・内藤義次、仝・九等技手・服部 晋 右工事中罹病而死」 「琵琶湖疏水工事主任・工学博士・田辺朔郎建之」 東に、「従四位・谷鉄臣 題表、正八位・巌本範治 記并書」 高さ203×幅140×奥行29cm。 *碑文は読みやすいように句読点などを書き加えています。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 琵琶湖疏水工事殉職者慰霊碑碑文、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「彦根観光協会」、『琵琶湖疏水の100年-叙述編』、『琵琶湖疏水及水力使用事業』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|