|

|

||

| * | ||

| 白川 (京都市東山区) Shirakawa River |

||

| 白川 | 白川 | |

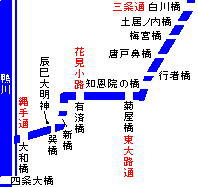

白川と「知恩院の橋」    琵琶湖疏水(上)と白川の合流点、白川の語源になった白砂が川底に沈殿している。  白川砂   白川と白川橋  白川橋  道標   「知恩院の橋」(新門前橋)   一本橋  唐戸鼻橋  梅宮橋(青屋橋)   【参照】白川女

|

白川(しらかわ)は、川底に白川砂が堆積し、白く輝いたことから名づけられた。美しさを称えられ、旧白川は藤原定家、紀貫之などの和歌にも詠まれた。後に流路が変わっている。 琵琶湖疏水の開通後は、白川は南禅寺舟溜で疏水に合流するようになる。さらに、神宮道に架かる慶流橋(けいりゅうばし)下、仁王門橋下流で、再び疏水を離れて白川になり、鴨川に併流する鴨東運河(疏水)に合流する。 ◆歴史年表 古代(奈良時代-平安時代)、扇状地に人が住むようになる。 平安時代、872年、右大臣・藤原氏宗が別業「東山白河第」で亡くなる。妻・淑子が住し、養子・源定省(第59代・宇多天皇)が育つ。 872年、藤原良房が亡くなり、自らの別業「白河院」近くに葬られる。 888年、淑子は山荘を円成寺(えんじょうじ)に改める。 935年、紀貫之は左大臣・忠平の「白河殿」にお供した。 11世紀(1001-1100)後半、旧白川沿い岡崎には、六勝寺(白河天皇の法勝寺、堀川天皇の尊勝寺、祟徳天皇の成勝寺、近衛天皇の延勝寺、鳥羽天皇中宮・待賢門院の円勝寺)などの別邸が相次いで造営され、後に白河上皇は院御所での院政を敷いた。 中世(鎌倉時代-室町時代)、それまでの本流は北白川、今出川から西へ流れ、鴨川に注いでいた。洪水により流路が変わり、現在の支流への流れに代わる。白川は、たびたび氾濫を起こす川だった。 江戸時代、川幅はいまよりも広く水量もあったという。 1691年、「白川橋」「大和橋」が記されている。 (『京大図絵』) 1762年、「石橋町」「知恩院古門前町」などが記されている。 (『京町鑑』) 1829年、巽橋が架設された。 (『京都坊目誌』) 近代、1890年、琵琶湖疏水事業が終わる。 明治期(1882-1912)、急流の白川筋には多くの水車が見られた。 1941年、6月28日、白川が氾濫した。 現代、2008年、治水対策のため今出川分水路(地下)が今出川に建設される。 ◆白川 白川は、比叡山南麓、大文字山、如意ヶ岳の東山の谷を水源にしている。花崗岩の砂礫の浸食、降雨時の増水により土石流が発生し、氾濫を繰り返してきた。縄文、弥生遺跡、白鳳期の寺院も埋没している。 かつて、白川本流は南禅寺西より三条通の北裏を西へ流れ、鴨川に合流していた。三条大橋の架橋以後、天井川になる。洪水により支流だった小川(こがわ)に水が流入、氾濫し、現在の白川の流れになったという。 流路は、北白川より南行し、岡崎で琵琶湖疏水と合流する。西行し、仁王門橋で疏水と分流、祇園白川を経て鴨川に合流する。全長は7.3km、流域面積12.5kmであり、一級河川(淀川水系3次支川)になる。 ◆白川砂 「白川砂(しらかわ-すな)」は、比叡山・大文字山に挟まれた花崗岩地帯より、風化した花崗岩が白い真砂(まさ)になり白川を流れ下ることで生まれる。これらの砂礫は堆積し、北白川扇状地を形成した。 花崗岩の風化により形成された石英砂(珪砂)は色が白く、水はけがよい。箒目を美しく描くことができるという特徴もある。雨水を含むと雲母が黒く変色し、乾くと白く輝く。このため、京都では白川砂として枯山水の庭園・燈籠・石碑などに重宝されてきた。最盛期には、北白川周辺に200-300軒の石工・石材関連業者が軒を並べていたという。 近代以降は、琵琶湖疏水の開削などにより、白川への砂の流入が断ち切られ、下流の河床での砂の堆積も減少した。白川砂は崩れやすく、過去に土石流の誘因にもなってきた。 ◆粟田焼 江戸時代前期、元和年間(1624-16514)、瀬戸の陶工・三文屋九右衛門により、粟田口三条通に窯が開かれた。粟田焼と呼ばれ、色絵陶器を生産し、後の京焼になった。 ◆白川女 白川は、「白川口商人」という商いの拠点になっていた。白川一帯(北白川仕伏町、下池田町)には、平安時代から花畑が広がり、花、番茶を頭の藤箕に載せて売る白川女(しらかわめ)がいた。 頭には白い手拭を被り、紺木綿の着物、三巾前垂、縞帯、白の腰布、黒の手甲、白脚絆、わらじ履きというもので、「花はいらんかえー」と声を出して売り歩いた。 現在でも、大八車に季節の花々を載せて売り歩く白川女がわずかにいる。時代祭(10月22日)の白川女献花列で往時の姿を偲ぶことができる。 ◆印地 平安時代末、北白川には白川印地の一団が住んだ。彼らは、祇園社門前で京印地との間で争い、死者を出す騒ぎになったという。 印地は、二手に分かれて石を投げ合い(印地投げ)により勝敗を決した。度々死者、負傷者が出たことから禁止になっている。 ◆白川橋 「白川橋」は、江戸時代に架橋された公儀橋になる。江戸時代前期、1662年旧5月の大地震で五条大橋が壊れた。京都所司代・牧野親成(ちかしげ、1607-1677)は、その石材を転用して白川橋を架け替えた。現在の橋は、近代、1932年に架けられている。 三条大橋の東に位置する橋の東は、「京の七口」の一つ粟田口(大津口)にあたり、東海道、大津、伊勢方面の出入り口になっていた。付近には、かつて、茶器・粟田焼窯元が多くあり、刀鍛冶の盛んな土地だった。 江戸時代、毎年旧12月20日(果の二十日)に罪人の市中引き回しが行われていた。六角獄を出され、三条、一条と市中を回り、一条戻り橋を経て、再び三条へ戻り、粟田口にあった刑場へ送られていた。 白川橋の東詰南の袂にある道標(石標)は、江戸時代前期、1678年に立てられた。京都で最も古いとされている。「京都為無案内旅人立之」と彫られている。 ◆一本橋 「一本橋」は、行者橋、古川町橋、阿闍梨橋、たぬき橋とも呼ばれた。架橋年については不明だが、18世紀末(1786年)の文献には記載があるという。現在の橋は、近代、1907年に架け替えられた。京都市は市道認定している。全長12m、幅67㎝、御影石の石橋が2列6枚並ぶ。切石の石橋の橋脚は2本立つ。 江戸時代には、粟田祭の剣矛が夜半に渡る曲渡り(曲差し)が行われていた。(『橘窓自話』)。現在では、祇園祭のお稚児さん、粟田神社の祭礼でも氏子が松明を持って渡る。 比叡山の回峰行の行者が75日目に行う「京都切廻り」の際に、この橋を渡って八坂神社へ向かう。阿闍梨になった行者は、粟田口・尊勝院元三大師に報告し、最初に入洛する時に渡る。橋の脇には、行者の加持を受ける人たちが待つ。 ◆梅宮橋(青屋橋) 梅宮橋(青屋橋)は、かつて二本の石橋だった。近代になり、橋のたもとにあった左官屋の寄進により、三本の石橋に架け替えられたらしい。 桁橋3本、橋脚2本になる。 ◆白河夜船 「白河(川)夜舟」という表現がある。京都を知らない人が白川のことを聞かれ、「夜船で通って寝ていたのでわからない」と答えた。 白川は狭く浅い川のため、船は航行することが出来ない。知ったかぶりをする人を揶揄する際に使われた。(江戸時代の俳諧作法集『毛吹草』) ◆水車 近代、明治期(1882-1912)、急流の白川筋には多くの水車が見られた。最盛期には30基が稼動し、金箔、精米、製粉、圧延、伸銅、織物の艶出、陶器原料の泥粉の製造工場が稼動していた。その後、動力が電力に替わると姿を消した。 ◆京津線 近代、1912年に開業した京津電気軌道は、当初、東山三条駅から白川を渡り、神宮道を通って、蹴上、大津へ向かっていた。 ◆文学 歌にも詠まれている。 「白川のしらずともいはじ底清み流れて世々にすまむと思へば」 (『古今和歌集』、恋三、666、平貞文)。 「春といへばさえゆく風に立つ波の花にうづめる 白川の里」 (『拾遺愚草員外』、上、藤原定家) ◆映画 現代劇映画「いちげんさん」(監督・森本功、1999年、スカイプランニング、ホリプロ)の撮影が行者橋で行われた。視覚障がい者の京子(鈴木保奈美)は恋人(エドワード・アタートン)と石橋に座り涼む。 ◆環境 現代、1960年半ば頃まで、友禅工場が反物を川で洗い川が汚染されていた。東山区の白川小学校では、2003年より年に一度の白川の清掃活動を続けている。これは、前身となる粟田、有済小学校の取り組みを引き継いだという。生徒による「白川キッズキレイ隊」が結成され、毎月放課後のゴミ拾いも行っている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の橋ものがたり』、『京都絵になる風景』、『京都大事典』、『琵琶湖・淀川 里の川をめぐる 白川』、『京都の地名検証 3』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京都の災害をめぐる』、『京都の治水と昭和大水害』、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

| |

||

| |

||