|

|

|

| 小関越石点(測量標石) (滋賀県大津市) Kosekigoe Survey Мarker |

|

| 小関越石点(測量標石) | 小関越石点(測量標石) |

|

|

小関越石点、南西角  北側  東側  真上、下が北   小関越道標  【参照】小関越  【参照】逢坂山に向かう山道  【参照】高圧送電線鉄塔  【参照】鉄塔から北方向の景色 【参照】鉄塔から北方向の景色 【参照】等正寺墓地名号碑  【参照】等正寺墓地名号碑  【参照】堀川第一橋、橋端石  【参照】堀川第一橋  【参照】伏見街道第二橋、橋端石  【参照】伏見街道第二橋  【参照】伏見街道第三橋  【参照】嶋田道生「通水路目論見実測図」(1883年)の一部、琵琶湖疏水記念館展示パネルより |

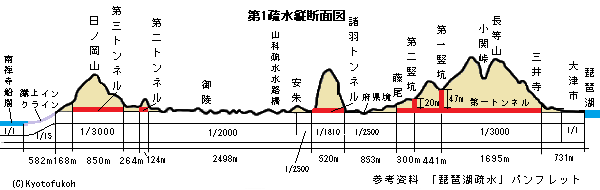

京都から大津に通じた小関越(こぜき-ごえ)から道を分かれ、逢坂山に向かう山道をやや登った山中に、「小関越石点(こぜきごえ-せきてん)」が残されている。 石点の直下には、琵琶湖疏水第1トンネルがあり通水している。石点は、最も難工事だった第1トンネルの掘削のための測量に使われた。石点は、「測量標石」、「几号(きごう)高低標」、「几号水準点」などとも呼ばれた。 ◆歴史年表 近代、1881年、4月、府知事・北垣国道は琵琶湖疏水の高低測量を命じた。8月、滋賀県三保ヶ崎に量水標が設置される。属・角田利永(税務課地理掛)らが疏水路線を三角法により量地測量する。10月、測量技師・嶋田道生により「疏水線路測量略図」が完成した。 1882年、2月、建築業者・実業家・南一郎平が入洛し、実地調査する。3月、南は府知事に意見書、水利目論見票を提出した。4月、嶋田、渡辺樵華、織田信道、野村万喜らが疏水路線を三角測量する。 1883年、2月、三角測量が終了した。実測全図も完成し、トンネル・運河の開削位置が決定する。8月、御用掛・田邊朔郎、嶋田、織田らが路線測量する。 1885年、4月、第1トンネルの測量が始まる。琵琶湖岸から第1トンネル西口までの高低測量、測量基点(大津大門町)を設置する。5月、測量に伴い視界を遮る三井寺山(長等山)の樹木が伐採される。6月、トンネル東口・西口の測量点、三井寺山石点、小関越石点が設置された。測量は終了した。 1889年、2月、第1トンネルは貫通する。 現代、1988年、6月、京都市水道局職員により、三井寺山石点(測量標石)が発見された。 2001年、2月、国土地理院技術者により、小関越石点が発見される。 ◆嶋田道生 近代の測量技師・嶋田道生(しまだ-どうせい、1849-1925)。但馬国(兵庫県)の生まれ。1871年、アメリカ合衆国人・クラークに語学、数学を学ぶ。1872年、東京・北海道開拓使仮学校第1期生として学ぶ。1873年、アメリカ合衆国人・ライマン技師から図式・測量術を学んだ。1874年、アメリカ合衆国人・デイとともに北海道全国基線測量を行う。1875年、大三角、角度調査のために諸山に出張した。1877年、高知県、1カ月後に熊本県に勤める。1880年頃、高知県に移る。1881年、琵琶湖湖面水位の増減を観測した。測量略図を完成させる。1882年、琵琶湖疏水の線路を測量した。京都府属を兼務する。1883年、測量技師として京都府5等属の専属になる。琵琶湖疏水近傍を測量した。実測図(1/2000)を完成させた。1884年、芦ノ湖疏水箱根トンネルを視察した。1885年、山口・鯖山トンネルを視察する。1886年、疏水事務所の測量部長に就く。1892年、北海道での鉄道敷設のために測量を行う。1898年、官職を辞した。1917年、東洋美術社名誉社長になる。76歳。 琵琶湖に湖面水位観測のための量水標設置を提言し、琵琶湖疏水基本構想の際の測量図作成に当たる。嶋田の成案により農商務省の工事許可を得る。嶋田が主導した琵琶湖疏水工事のための測量は正確を極め、第1(長等山)トンネルの貫通時に高低差1.2mm、中心差7mmで結合した。 ◆測量 琵琶湖疏水工事に伴い、トンネル、運河、舟溜、堤防、道路、インクライン、閘門など数多くの工事に際して測量が行われている。 琵琶湖疏水第1トンネル開削工事では、三角法による測量が行われた。測量地点は10カ所あり、東から大津石点(測量標石)、第1トンネル東口、三井寺山(長等山)石点、小関越石点、第1竪坑、竪坑側仮点、第2竪坑、西口側仮点、第1トンネル西口、藤尾村石点があった。1881年8月に量地測量が行われている。この結果、大津-京都間距離11.7km、高低差40mであることが分かった。 近代、1885年4月-6月の測量では、第1トンネル中心線の実測が行われた。トンネルが長いため測量は困難を極めた。三角形の一辺になる基線は、相場山-猫山、猫山-丸山間の2線として三角を組む。トンネル洞口に三角点は置けないため、東口から350m地点に大津石点、西口から303m西に藤尾村(小関越)石点を置いた。この2石点を基とし中心線伸長に経緯儀の目鏡を据えた。3点を同一線に見えるようにして18m毎に杭を立てた。竪坑内にも針金の重りを垂らして測量している。トンネル掘削中には、毎日高低差を測定し、後に洞口からの距離を測定した。 第1竪坑と西口間距離は733mあり、西口貫通の際の誤差はわずかに北へ1.4㎝、高低差は1.6㎝、坑内実測の長さは三角測量計算により36.4㎝に過ぎなかった。第1トンネル全線の延伸差113.1㎝長く、高低差1.2㎝、中心差は南に7.4㎝だった。なお、第2トンネル延伸差19㎝、第3-第6トンネルについては全て誤差は生じなかった。 ◆水準測量・石点 近代、明治期(1868-1912)初期に、水準測量はイギリスから導入された。標高を示す水準点(ベンチマーク)は内務省により設置され「几号高低標」と呼ばれた。主に構築物の垂直面に「不」の字が刻された。全国に166カ所設置され、現存は150数カ所という。 水準点は、水路に沿い設置される。大阪湾の最低干満面(OP)を基準にした海抜を示し、四角い石に〇印が付けられていた。四宮村北東に第1号、川端夷川北入ルまで13カ所、分線は第4トンネル北口に第1号、二脇川東まで19カ所に置かれた。水準器(トランシット)はアメリカ合衆国製の「Yレベル」(18インチ型)だった。望遠鏡と目盛り盤を備えた精密な測角機器だった。 琵琶湖疏水工事測量の水準点は、滋賀県に2カ所、京都市に3カ所あった。「小関峠東測点」(滋賀大津市藤尾奥町)、付刻対象は単独標石のほかに、「三井寺山(長等山)山頂東測点」(滋賀大津市園城寺町)の単独標石、 橋端石として京都市に「堀川第一橋親柱」(上京区堀川中立売)、「伏見街道第二橋親柱橋」(東山区東福寺陸橋下)、「伏見街道第三橋親柱」(東山区東福寺中門前、近傍から移設、近年大破)がある。 小関越石点は、花崗岩の台座(61㎝角、地上高北側42㎝、南側29.5㎝)上に中心から北寄りに標石(24.5㎝角、高さ29.5㎝)が載る。標石は現在、北寄りにやや傾斜している。台座と標石はセメントで接着され、東面にのみ「不」(横9㎝、縦12㎝)が刻まれている。標石、上面に十字が切られ、方位上に置かれている。穴(直径3.5㎝、深さ10㎝)が空く。花崗岩製。 ◆量水標 琵琶湖疏水の増減観測のために、近代、1881年8月に、取水口の三保ヶ崎に「量水標」が設置された。4月には滋賀県南郷、大阪府三島に量水標が設置され、水位を観測している。 ◆小関越 小関越(こぜき/こせき/おぜき-ごえ)は、大津市小関町から小関峠を越え、藤尾横木までの5kmほどの峠道をいう。大津市と京都市の県境にある逢坂山(標高325m)に連なりその北側に位置している。 古代には北陸道(西近江路)と呼ばれた。平安時代には逢坂の関(大関)には東海道・東山道が通り、小関越は間道として小関と呼ばれた。小関越は、西国三十三所観音の第14番札所、三井寺から第15番札所・今熊野観音寺に至る巡礼道としても利用された。 現代、1989年に小関越は滋賀県の「湖国百選 街道編」の一つに指定されている。 *小関越の峠から南東の逢坂山に向かう急な山道をやや登り、送電線北東角の森中にあります。周囲に人家はありません。現在は一部崖崩れ薮もあり注意が必要です。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『琵琶湖疏水の100年 叙述編』、『琵琶湖疏水の100年 資料編』、ウェブサイト「明治初期における几号高低標の設置経緯と残存状況」、『琵琶湖疏水の歴史散歩』、ウェブサイト「日本の測量史」、ウェブサイト「歴史事典-大津市歴史博物館」、大津市教育委員会の説明板、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

|

|