|

|

|

| 山科疏水 水路橋(安祥寺川と疏水の立体交差) (京都市山科区) Aqueduct of the Yamashina Canal |

|

| 山科疏水 水路橋 | 山科疏水 水路橋 |

|

|

水路橋、安祥寺川、南側  水路橋、北側  水路橋、北側 水路橋、北側 水路橋、北側 水路橋、北側 安祥寺川の4段堰  4段堰上から水路橋を見下ろす。  OpenStreetMap  京都市の駒札  第2疏水・疏水連絡トンネルの地上部分  第2疏水・疏水連絡トンネルの地上部分 第2疏水・疏水連絡トンネルの地上部分 |

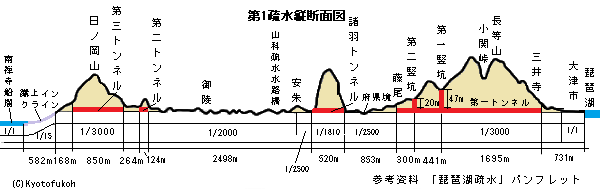

山科区安朱(あんしゅ)地区では、安祥寺川(あんしょうじ-がわ)上に琵琶湖第1疏水(山科疏水)の水路橋が架けられている。北から南へ流れる川と東から西に流れている疏水が立体交差している。 交差点のすぐ北側には、安祥寺川中に4段堰があり、付近の地下には第2疏水のトンネルが通水している。 ◆歴史年表 近世(安土・桃山時代-江戸時代)中期以前、山科川は櫃川(ひつかわ)と呼ばれていた。 近代、1885年、第1琵琶湖疏水(山科疏水)の建設が始まる。安祥寺川は改修され水路を変えた。 1887年、安祥寺川に水路橋が架けられ、河川上を琵琶湖疏水(山科疏水)が流れる現在の立体交差になった。 1890年、琵琶湖疏水が完成している。 ◆山科疏水・安祥寺川 東山山麓の東に広がる山科盆地は、かつて二毛作地帯だったという。疏水が開削される以前には、東西の山側に河川は無かった。このため、灌漑用水の多くは溜池に頼っていた。 近代、1885年に第1琵琶湖疏水の建設が始まる。安祥寺川は改修され、水路を変えた。1887年に安祥寺川の上を琵琶湖第1疏水(琵琶湖疏水)が流れる現在の立体交差になる。南北方向に流れている安祥寺川を跨ぐ形で、東西方向のアーチ橋(煉瓦造の水路橋、水路閣)が築かれた。この橋上を疏水が流れる。 疏水の通水後は、山科北部の山間からの谷水、河川の流れは疏水により遮られた。このため、東の藤尾-山科間には数カ所の分水口が設けられ、疏水から南の山科盆地側に疏水の水を分流している。 ◆第2疏水・疏水連絡トンネル 安祥寺川の4段堰下付近には琵琶湖疏水第2疏水(地下トンネル)が通水している。 この第2疏水(1912年完成)と第2疏水連絡トンネル(1999年完成)は、安朱地区東端の地下で合流している。 地上部はすべて埋立水路になっており、安祥寺川の東側は地上部の施設、児童公園(馬場ノ東児童公園、馬場ノ西児童公園)などに利用されている。 ◆安祥寺川 近世中期以前に、安祥寺川(あんしょうじ-がわ)は櫃川(ひつ-かわ)とも呼ばれていた。旧安祥寺川、山科川の下流を呼んだ。平安時代中期の私撰集に「ねぶれ共袖ひつ川のうづ巻に恋しき人の影なかりけり」(『古今和歌六帖』)と詠まれている。 旧安祥寺川は、かつて山科川の主流だった。山科北部から南西に流れ、山科盆地の西縁低所に流路があった。現在の山科駅北西の御陵山ノ谷に水源があり、南下し厨子奥を経て、条理遺構に沿い一直線に南に流れ下った。川田、西野山、栗栖の経て、勧修寺付近で山科川に合流していた。長さ3.5km。 現在の安祥寺川は、旧流路の東側になる。水源は東山、大文字山の南斜面にあり南流している。山科盆地北縁の安祥寺地区では、第1疏水の水路橋下を潜っている。山科駅の北で南西に流れを変え、さらに南流している。1kmの地点で新幹線高架を潜り、山科川に合流している。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 「京都市の駒札」、『琵琶湖疏水の歴史散歩』、『京都大事典』、ウェブサイト「コトバンク」、 OpenStreetMap  |

|

|

|

|