|

|

|

| * | |

| 本願寺水道水源地・本願寺水道 (京都市左京区) Source of Honganji water supply |

|

| 本願寺水道 | 本願寺水道 |

|

|

本願寺水道水源地  本願寺水道水源地  【参照】本願寺水道の鋼鉄管、東本願寺と環境を考える市民プロジェクトの説明板より  【参照】「大谷派本願寺火防用引水路線図」(1895年頃)、琵琶湖疏水記念館展示パネルより  【参照】本願寺水道「噴水防火大試験」の様子(1897年8月)、東本願寺と環境を考える市民プロジェクトの説明板より  マンホール、建仁寺前  マンホール、建仁寺前  鋳鉄管、五条大橋  鋳鉄管、五条大橋  渉成園、印月池  東本願寺、外堀  |

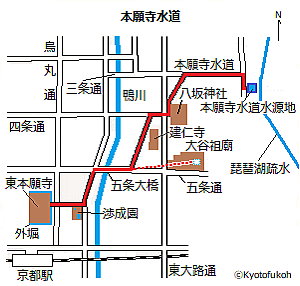

蹴上インクライン最上部付近、蹴上船溜近くに「本願寺水道水源地(ほんがんじ-すいどう-すいげん-ち)」が現存している。東本願寺を本山にする真宗大谷派が管理している。 近代に入り、琵琶湖疏水を利用し、東本願寺(下京区)の防火用水として整備された。 ◆歴史年表 近代、1894年、7月、本願寺水道の第1期工事(水源池-市街地-東本願寺間の配管)は着工された。同年に水源地は完成した。 1895年、3月、第1期工事は完成する。4月、第2期工事(東本願寺境内地の配管)が始まる。 1897年、8月、第2期工事は完成した。8月3日、東本願寺境内で「噴水防火大試験」が行われている。 現代、1950年、11月、京都駅舎失火に際し、京都市消防局は東本願寺外堀(本願寺水道による送水)で消防用水を調達した。 1979年、東本願寺境内の消火設備が一新され、本願寺水道による送水が終了した。以後も、東本願寺外堀、渉成園池には引き続き送水された。 2008年、老朽化・漏水のため本願寺水道の送水が全面停止される。 2025年、本願寺水道は国の重要文化財に指定された。 ◆田邊 朔郎 江戸時代後期-近代の土木工学者・田邊 朔郎(たなべ-さくろう、1861-1944)。男性。江戸の生まれ。父・洋式砲術家・田邊孫次郎の長男。1861年、朔郎が9カ月の時、父が病死する。その後、生活困窮する。1868年、戊辰戦争を逃れ武州幸手に移る。1869年、叔父・太一のもとに移る。1871年、太一が外務省任官になりその援助を受けた。1874年、東京に戻り、湯島天神下の「共慣義塾」で英語、漢学、数学を学んだ。1875年、工学寮付属小学校に入学した。1877年、工部大学普通科に入学する。2年後、私費生として工部大学校土木科(東京大学工学部の前身)で学ぶ。1881年以来、京都での実地調査に基づく、実地科卒業論文「琵琶湖疏水工事の計画」を執筆した。土質調査の際に右手を負傷し、左手だけで製図、測量して書いている。叔父の破産後、借金して学業を続け、1883年、工部大学校を卒業した。卒論が京都府知事・北垣国道の目に留まる。請われて京都府疏水准判御用掛として採用され、琵琶湖疏水工事に従事する。1885年、疏水事務所の工事担当として疏水工事が着工した。1886年、疏水事務所の工事部長になる。1887年、工師として全体責任者になった。1888年-1889年、アメリカ合衆国に出張し、水力配置法の取調、ポトマック運河、モリス運河、リン市電気鉄道の調査を行う。1890年、琵琶湖疏水が完成する。疏水工事概要を作成した。国道の長女・しずと結婚した。媒酌人は榎本武揚だった。帝国大学工科大学教授に就任した。1891年、蹴上発電所が完成する。工学博士を授与される。1892年、震災予防調査会委員に任じられる。疏水工事報告書について英国土木学会より、テルフォード・メダルを授与される。1893年、内務省土木会委員に任じられた。1894年、義父・国道の依頼により北海道に出張し、北海道鉄道敷設のための調査を行う。1896年、東京帝大を退任し、北海道庁鉄道部長として官設鉄道の計画・建設にあたる。1897年、臨時北海道鉄道敷設事務調査嘱託に任命された。1898年、北海道鉄道部長に任命され、北海道に移る。1900年、ロシア・シベリア鉄道工事を視察した。アメリカ合衆国を訪ねる。鉄道部長を辞し、創設された京都帝国大学理工科教授に就任した。1901年、京都市土木顧問を兼務し、市の三大事業計画を推進する。1910年、京都帝国大学教授に就任した。京都市名誉顧問になる。1916年-1823年、京都帝国大学工科大学長に就任した。1923年、土木学会会長に就任する。1924年、京大名誉教授になる。勲一等瑞宝章を受章した。1929年、東京・万国工業会議副議長、土木文化会議委員長に推された。1938年、京都市から有功者として表彰された。 米国鉄道協会会委員、アメリカ合衆国土木会会員になる。編纂委員長として『明治工業紙』(全10巻)(1925-1931)に関わる。著『明治以前日本土木史』(1936)は日本土木史の基本文献になっている。81歳。 詩歌、漢詩文、書画、琴を嗜み、工事関連の石片を蒐集した。 墓は大日山墓地にある。顕彰碑(京都市長寄付の黒御影石)には「希英魂永留本市」と刻まれている。傍らに夫人・静子の墓もある。立像が疏水公園内に立つ。 ◆本願寺水道 東本願寺は江戸時代だけでも4度の大火に遭っている。江戸時代後期、1788年の京都大火、1823年の失火、1858年の京都大火、1864年の禁門の変(蛤御門の変)だった。 ◈ 近代、1880年頃より東本願寺の再建が始まる。これを契機に、防火設備の導入が検討された。1890年に、京都府技師・田邊朔郎(1861-1944)は、東本願寺側から琵琶湖疏水を利用した防火施設構想の相談を受けた。 1894年7月に防火用水として「本願寺水道」工事は着工される。蹴上(左京区)の琵琶湖疏水を水源とし、西の水源地(貯水池)より東本願寺まで送水する設備だった。設計・総監督は田邊、工事監督は技師・竹内忠三(?-?)による。 本願寺水道は防火設備であり、日本初の設計になった。自然水利を用い、 動力に頼らず高低差による高水圧を活かした。1894年7月-1895年3月の第1期工事(水源池-市街地-東本願寺間の配管工事)に続き、1895年4月-1897年8月に第2期工事(東本願寺境内地の配管工事)は完成した。東本願寺は、当時の京都府年間予算の25%にも相当する工費を独力負担している。 水源地は、蹴上(左京区)の旧琵琶湖疏水事務所跡に設置されている。周辺は御影石で築造され、貯水池(長さ18m、幅9m、深さ3m)はセメントで固められた。東の疏水からトンネル(長さ54m、幅0.9m、高さ1.35m)により引水され、貯水池の東に鋳鉄管(口径30㎝)が設置されていた。 1895年1月-3月、送水本管(総延長4.665㎞)の鉄管埋設工事が行われている。導管はフランス製の鋳鉄管(口径30㎝)を埋設した。蹴上より市街地の三条通西、白川西岸を南下し、小堀通(東大路通八坂神社の石段下-白川)、祇園町南の花見小路、建仁寺前、大黒通(大和大路西)、五条通、五条大橋の桁で鴨川を渡り、渉成園(枳殻邸)北を経て、東本願寺(下京区)北の貯水池(現在の境内東北隅、3960㎡)まで通じていた。 ◈ 東本願寺境内での配管総延長は3.531㎞になる。鉄管(口径30㎝)を三大門(御影堂門、阿弥陀堂門、菊門)、御影堂(大師堂)、阿弥陀堂(本堂)、集会所周囲に配置した。ほか消火栓(27カ所)、バルブ(8カ所)、手押し加圧器を設置し、鉄管(口径10㎝)を北・南の手水鉢など境内に縦横に配管した。御影堂には、破風・二重屋根にカラマインパイプ(口径20㎝・10㎝)にホース口を取付た。日本の寺院初のドレンチャー(延焼を防ぐために設置される防火装置の一種)と放水銃が設置された。パイプ全線に消火栓(83カ所)、バルブ(38カ所)が取り付けられていた。 最大水圧51m、毎秒13.9l で送水されたという。水源池から東本願寺地盤面の高低差(落差)は48m、東本願寺の御影堂の最高点までは9mだった。このため、ポンプなしで消火栓の水圧を得ることができた。当時としては高圧の噴水を誇っており、世界的にも稀とされていた。水路全線(水源地-東本願寺)に鋳鉄管を用いたのも日本初であり、自家用防火用水工事としては最大規模だった。 ◈ 1895年2月-1896年6月頃、大谷祖廟(東山区)への引水工事が行われた。境内は高台にあり飲料水も乏しく、防火用水の確保も容易ではなかった。さらに、蹴上の水源地より12mほど高所にあった。このため、本願寺水道管から分岐し、鉄管(口径10㎝)を境内まで483m敷設した。直高18mには「ハイドロリックラム(自動揚水機、わずかに流れる水をより高い位置の貯水池に移動するために、その水の運動エネルギーを使う揚水ポンプ)」を設置した。これは、日本初の揚水の導入になった。さらに、境内には貯水池の余地もなく、北東の山腹(30m余高)に溜池を設けている。 ◈ 1897年8月3日に境内で「噴水防火大試験」が行われている。大噴水の停止後に、境内30数カ所より放水した。この時、五条大橋桁下の鉄管に破損が生じ、水量の7割しか得られなかったものの一定の成果を得ている。 現代、2008年に老朽化、漏水のために、本願寺水道の送水が停止されている。2025年に本願寺水道は、国の重要文化財に指定された。 工事概要: 最大水圧:170尺(51.5m)、鋳鉄管:フランスのクエージ水道会社製、経費:14万4303円(第1期工事9万3722円、第2期工事5万581円)、人員:26万1681人。 ◆本願寺水道の利用 琵琶湖疏水の水は、本願寺水道を経て東本願寺境内の外堀、東本願寺前の中央緑地帯(烏丸通)にある蓮の花を模った噴水、大谷祖廟(東山区)、渉成園(枳殻邸)(下京区)の印月池などにも送水されていた。 現代、1950年11月18日に、京都駅舎が失火により全焼した際に、京都市消防局は駅舎の400m北に位置する東本願寺外堀から消防用水を確保したという。 1979年に、境内の消火設備が一新され、本願寺水道の役割が終わる。ただ、以後も東本願寺外堀、渉成園池には引き続き送水された。2008年に、漏水のため本願寺水道の送水は全面停止される。現在、外堀では地下水を汲み上げている。 ◆本願寺水道の遺構 本願寺水道の遺構としては、水源地のほか、建仁寺の西門前の路上にあるマンホール、鴨川の五条大橋には、南付近橋桁に古い鋳鉄管が敷設された状態で残されている。 現在は疏水からの送水は停止しているものの、渉成園の印月池、東本願寺外堀、東本願寺前の噴水などは残されている。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 「東本願寺と環境を考える市民プロジェクト」の説明板、ウェブサイト「本願寺水道を歩こう-東本願寺と環境を考える市民プロジェクト」、『琵琶湖疏水の100年-叙述編』、『京都の災害をめぐる』、琵琶湖疏水記念館、東本願寺、ウェブサイト「NIKKEI STYLE 2012年6月26日」、「朝日新聞 2025年6月2日付」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|