|

|

|

| 京都霊山護国神社(京都神社) (京都市東山区) Kyoto-ryozen-gokoku-jinja Shrine |

|

| 京都霊山護国神社 | 京都霊山護国神社 |

|

|

参道途中に立つ「維新の道」の碑   「京都霊山護国神社 昭和の杜」の碑    手水舎  手水舎      拝殿  本殿  拝殿、「霊山招魂社」の扁額  拝殿        各連隊などの顕彰碑が建ち並ぶ。下はビルマ戦線の戦死者2953柱、第53師団歩兵第128連隊。   「顕彰」、砲兵第122連隊戦友一同  「愛馬の碑」の碑  「ああ特攻勇士之碑」  「慰霊」、騎兵第20連隊騎兵、第120大隊、捜索第16連隊、捜索第53連隊  「陸軍特別操縦見習士官之碑」  「星光萬年」、ビルマ派遣軍第53師団野砲兵第53連隊戦友一同  境内からの京都市内の眺望  境内全景    坂本龍馬(手前)・中岡慎太郎の墓  坂本龍馬(奥)・中岡慎太郎の銅像。   蛤御門の変の戦死者の墓石   高杉晋作墓  久坂元瑞墓  木戸孝允墓(1833-1877)、長州藩士、政治家。隣に妻・幾松の墓もある。  木戸公神道碑  安政の大獄犠牲者の慰霊碑、梁川星巌、三樹三郎、梅田雲浜、月照らの慰霊。  霊山表忠碑木戸公神道碑  従軍記念公園「昭和の杜」、戦没者の氏名が刻まれている。  パール博士顕彰碑(1997)  墓地よりの市街地の景観  【参照】霊山歴史館   【参照】幕末志士葬送の道   【参照】幕末志士葬送の道の南の墓地 |

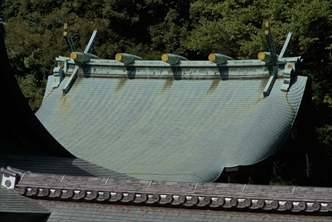

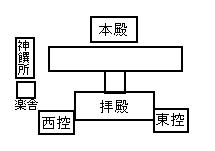

京都霊山護国神社(きょうと-りょうぜん-ごこく-じんじゃ)は、京都神社ともいわれている。 祭神は、1853年以降の幕末、維新に戦没した志士、第二次世界大戦までの京都府出身の戦死兵など英霊7万3000柱が祀られている。 ◆歴史年表 江戸時代後期、1809年、村上都愷(くにやす)は、時宗の正法寺境内に「霊明神社」を建立した。以後、幕末期の動乱で犠牲になった、尊皇攘夷の志士の葬儀が行われる。各藩の戦没者が祀られた。 1862年、旧12月14日、津和野藩・福羽美静、古川躬行、世良利貞ら60人が霊山に集う。祭主は古川、会頭・福羽は祝詞を奏上し、1853年以来の殉難者の霊を弔う。招魂祭私祭の始まりになる。霊山に長州清末藩処士・船越清蔵が葬られ、墳墓第一号になる。 近代、1868年、旧5月10日、第122代・明治天皇の太政官布告により、「霊山官祭招魂社」として、全国に先駆け当社が創立された。私祭から官祭になる。7月、山口藩主・毛利敬親により「山口藩招魂社」(祭神216柱)が建てられた。招魂社の始まりになる。 1869年、旧3月、京都府は「京都府招魂社」(祭神73柱)を建てた。旧9月、高知県は「高知藩招魂社」(祭神28柱)を建てる。 1869年-1870年、京都、長州、土佐、福岡、熊本などの旧諸藩が社殿を創建する。 1876年、養正社から「霊山表忠之碑」の建立申請が宮内卿へ出される。前年に、内閣顧問・木戸孝允、京都府権知事・槇村正直は、養正社を興した。 1877年、木戸孝允の遺言により特例で墓碑が立てられた。 1878年/1877年、皇室費用により社域が整備され、その後も続いた。 1879年、「霊山表忠之碑」(撰文・三条実美)が下賜金、一般の募金により建てられた。 1880年、10月15日-16日、霊山、東山一帯で官民での大招魂祭が催される。参席者にリモナーテ(レモネード)が振舞われた。 1929年、第124代・昭和天皇即位大礼の際の建物が移築される。 1936年、造営奉賛会により境内拡張、社殿の新造が行われた。 1939年、当社、ほか3社の官祭招魂社を合併し、「京都霊山護国神社」と改称される。斎殿、本殿、拝殿、祝詞舎、神饌所などが建てられた。第二次世界大戦の戦線拡大に伴い、護国神社制度の制定により各道府県に護国神社が指定された。当社社殿の造営、境内の拡張が行われ、京都府出身の一般戦没者も祀るようになる。 現代、1945年、第二次世界大戦後、「京都神社」と改称した。 1952年、「京都霊山護国神社」に復称された。 1968年、松下幸之助は、霊山顕彰会を設立し、荒廃した境内の整備、修復を行う。 1970年、有志により霊山歴史館が開館した。参道、史跡公園「維新の道」も整備された。 ◆船越 清蔵 江戸時代後期の武士・船越 清蔵(ふなこし-せいぞう、1805-1862) 。男性。名は守愚、号は豊浦山樵、変名は小出勝雄。長門(山口県)清末藩士。豊後・儒学者・理学者・帆足万里(ほあし-ばんり)に師事した。長崎で西洋医学を学ぶ。蝦夷地の国防・開発を論じた。萩藩藩校明倫館などで講義する。著『祖宗論』など。58歳。 霊山での墳墓第一号になる。 ◆福羽 美静 江戸時代後期-近代の武士・国学者・福羽 美静(ふくば-びせい、1831-1907)。男性。通称は美黙、文三郎、号は木園、硯堂。父・津和野(島根県)藩士・美質。藩校「養老館」で岡熊臣に学ぶ。1853年より、京都・大国隆正に国学、江戸・平田鉄胤に皇国学を学ぶ。1860年、帰藩し藩校教授になる。1862年、藩命により上洛して尊攘派と交わる。1863年、八月十八日の政変後、七卿とともに帰藩し、七卿の嫌疑解消に尽力した。1868年、徴士、神祇事務局権判事になる。1869年、侍講になる。1870年、神祇少副に任じられ神道国教化に努めた。その後、制度寮、神祇官、教部省、文部省に出仕、元老院議官などを歴任した。1887年、子爵、1890年、貴族院議員を歴任した。著『古事記神代系図』など。77歳。 1862年、討幕運動の犠牲になった尊皇志士を東山霊山に祀った。1863年、八坂神社境内に小祠を建立している。 ◆パール 近現代のインドの法学者・裁判官・ラダ.ビノード.パール(Radha Binod Pal、1886-1967)。男性。インドベンガル、カルカッタ(コルカタ)生まれ。 1941年、ベンガルの高等裁判所判事になる。1944年、カルカッタ大学の総長になる。1946年-1948年、第2次世界大戦後に連合国側の極東国際軍事裁判(東京裁判)で、インド共和国から派遣され判事になる。11人の判事の中で唯一、東條英機、板垣征四郎らの被告人全員を無罪にする「意見書(「パール判決書」)」を作成した。晩年は弁護士になる。80歳。 「昭和の杜」にパール博士顕彰碑が立つ。 ◆建築 拝殿右に東控、左に西控がある。拝殿の背後に本殿がある。本殿西に神饌所、楽舎が建つ。 ◈「斎殿」は、近代、1939年に御大典の建物の一部を移して建てられた。 ◈「本殿」は、近代、1939年に建てられた。三間社、流造。 ◈「拝殿」、「祝詞舎」、「神饌所」は、近代、1939年に建てられた。 ◈「霊山歴史観」は、現代、1970年に有志により建てられた。純和風、入母屋造、鉄筋コンクリート造。 ◆墓・慰霊碑 ◈ 霊山墓地(東山区清閑寺霊山町)は、正式名は、旧霊山官修墳墓という。幕末、維新の志士の墓300、1356柱がある。 おもな墓は、 土佐藩の坂本龍馬(1836-1867)、中岡慎太郎(1838-1867)、吉村寅太郎(1837-1863)、望月亀弥太(1838-1864)、那須信吾(1829-1863)、池内蔵太(1841-1866)。長州藩の桂小五郎(木戸孝允、1833-1877)・幾松(松子、1843-1886)夫妻、高杉晋作(1839-1867)、久坂玄瑞(1840-1864)、大村益次郎(1824-1869)、入江九一(1837-1864)、寺島忠三郎(1843-1864)、来島又兵衛(1816-1864)、有吉熊次郎(1842-1864)。小浜藩の梅田雲浜(1815-1859)。肥後藩の河上彦斎(1834-1872)、宮部鼎蔵(1820-1864)、横井小楠(1809-1869)、水戸藩の江幡広光(1838?-1864)、林忠五郎(1838?-1864)、住谷寅之介(1818-1867)。十津川郷士。福岡藩の平野国臣(1828-1864)。龍馬の従僕・山田藤吉(1848-1867)などになる。 1858年の安政の大獄関連としては漢詩人・梁川星巌(1789-1858)、儒学者・頼三樹三郎(1825-1859)、梅田雲浜、僧侶・月照(1813-1858)。1863年の天誅組の変は公家・中山忠光(1845-1864)、吉村寅太郎。1863年の生野の変は平野国臣。1864年の蛤御門の変は長州・久坂玄瑞、来島又兵衛、入江九一、寺島忠三郎。1864年の池田屋事件は長州・吉田稔麿、肥後・宮部鼎蔵などになる。 1867年の近江屋也事件では坂本龍馬、中岡慎太郎が暗殺された。墓は1868年に海援隊、近江屋の資金により立てられた。近江屋内儀・スミ(?-1915)が生涯にわたり墓参を続けたという。 ほかに、高知招魂社、山口招魂社、京都招魂社、岐阜招魂社、熊本招魂社、福岡招魂社、茨城招魂社、鳥取招魂社、六十七士骨碑、霊山表忠碑、木戸公神道碑などがある。 ◈ 陸軍特別操縦見習士官の慰霊碑がある。 近代、1943年10月以来、太平洋戦争の陸軍特別操縦見習士官は4期、2500人の募集が行われた。師範学校・専門学校・高等学校・大学に在学した学生を対象にした。戦局の悪化に伴い繰り上げ卒業した若者が多数を占め、特攻の予備役将校として多くの犠牲者を出している。 ◈ 近代以降の陸海軍、騎兵、捜索、歩兵、工兵、輜重兵、野砲、衛生、防疫給水部、駆逐艦『長波』など各連隊などの慰霊碑も数多く立つ。 ◈ 従軍記念公園「昭和の杜」に、現代、1997年建立のパール博士顕彰碑がある。 ◈ 幕末期の動乱による長州、土佐、薩摩各藩の維新志士、戊辰戦争戦没者は、1868年に鴨川河畔の河東操練場で戦没者慰霊祭が行われている。 京都の連隊は、第四師団下の第三八連隊が新設され、その後、第十六師団が増設された。京都からは日清戦争(1894-1895)に派兵されたが戦死者は出なかった。日露戦争(1904-1905)の二〇三高地攻撃にも参戦している。満州事変(1931-1932)、日中戦争(1937-1945)、太平洋戦争(1941-1945)ではフィリピン島、トラック諸島、硫黄島守備隊に派遣され多くの戦死者があった。これらの戦没者は当社に合祀されている。 ◆霊山歴史館 隣接する霊山歴史館では明治維新関連の資料・文献を保存・展示公開している。 ◈「近藤勇詩書屏風」は、江戸時代後期、1863年頃筆による。新選組局長・近藤勇(1834-1868)が活動資金を援助した京都の庄屋に贈った。漢詩で「丈夫、立志出東‥」とあり、かつて襖裏に記されていた。書体は、感化を受けた頼山陽(1781-1832)に類似している。後に、庄屋は襲撃を恐れ、近藤の署名を右面・左面の2カ所から削っている。縦171.8×横188.6㎝。 ◈「土方歳三の絶句」は、近代、1869年頃筆による。近藤勇の没後、蝦夷地に渡った新選組副長・土方歳三(1835-1869)が、新政府軍による箱館総攻撃の前日(旧5月10日)に、同僚らと別れの杯を交わした際に詠んだという。縦19.5×横26㎝。 ◆幕末志士葬送の道 幕末志士葬送の道(霊山正法寺道、龍馬坂)がある。江戸時代末期、1867年旧11月15日、近江屋で殺された坂本龍馬、中岡慎太郎、山田藤吉の遺体は、この坂道を担がれ霊山社へ運ばれ葬られたという。 葬送の道の南の墓地には、かつて土佐高知藩神霊社があった。その東に大和国で挙兵し戦死した吉村虎太郎、天誅組志士の墓があった。 ◆維新の道 参道途中に「維新の道」の碑が立つ。 第二次世界大戦後荒廃していた付近一帯を整備するために、現代、1968年に霊山顕彰会が発足した。1970年に「維新の道」と名付けられた。初代会長の松下幸之助揮毫による。結晶片岩。 ◆アニメ ◈アニメーション『暗殺教室』(原作・松井優征、制作・Lerche、第1期2015年1月-6月、第2期2016年1月-7月、第1期全22話、第2期全25話)で、近くの竜馬坂が登場する。 ◆年間行事 春季例大祭(4月28日)、御鎮座祭(5月10日)、みたま祭(8月13日-16日)、秋季例大祭(大政奉還記念)(10月14日)、龍馬祭(11月15日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『京都の寺社505を歩く 上』、『おんなの史跡を歩く』、『あなたの知らない京都府の歴史』、『京都の自然ふしぎ見聞録』 、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|