|

|

|

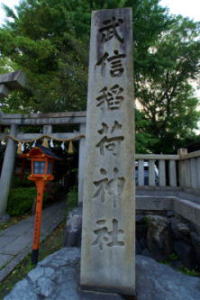

| 武信稲荷神社 (京都市中京区) Takenobu-inari-jinja Shrine |

|

| 武信稲荷神社 | 武信稲荷神社 |

|

|

拝殿   本殿    本殿  本殿  エノキ   龍馬とおりょうの絵馬  起上大明神  起上大明神  起上大明神  起上大明神   白蛇大弁財天  白蛇大弁財天  白蛇大弁財天  右より天満宮、金毘羅宮  天満宮  金毘羅宮  能勢妙見山常吉大明神  釘抜き地蔵、釘抜きさん  右より、太郎松大明神、七石大明神、白清大明神  太郎松大明神  七石大明神  白清大明神  伏見遥拝所  宮姫社  |

武信稲荷神社(たけのぶ-いなり-じんじゃ)は、三条通に近いことから「三条稲荷」とも呼ばれた。産土神として崇敬されてきた。 人名稲荷になる。 祭神は、宇迦之御魂大神(うがのみたまのおおかみ)、佐田彦大神(さだひこのおおかみ)、大宮能売大神(おおみやのめのおおおかみ)の三神。旧村社。 必勝開運、家内安全、商売繁盛、所願成就、病気平癒などの信仰を集める。勝駒の守護札授与があり、スポーツ、選挙関係者、受験の参拝も多い。藤原良相(よしすけ)が、一族の名付けをしたことから名付け命名ゆかりの社としても知られている。坂本龍馬とおりょうに因み縁結びの信仰も篤い。 授与品は必勝海運勝守、龍馬おりょう縁結び守、御朱印が授けられる。 ◆歴史年表 平安時代初期、859年、旧2月、西三条大臣といわれた右京大臣・左近大将・藤原良相により、藤原氏の学問所・勧学院(千本三条東、西ノ京観学院町、境内北側一帯)、一族の療養医療施設・延命院(境内の西側一帯)の守護社として創建されたという。(『三代実録』) 939年、雨乞祈祷が行われた。 延命院の廃絶後、当社のみが残る。 後(年代不明)、藤原武信(詳細不明)が篤く信仰し、旧地に近い現在地に社殿整備を行う。以後、「武信稲荷」と称されたという。 江戸時代、一時、青山播磨守の京都邸内に遷されたという。当社が邸内になったともいう。 元禄年間(1688-1704)、現在地に遷される。 近代、1871年、廃藩置県後に神社だけが残る。 現代、2025年、5月、平重盛・坂本龍馬ゆかりとされるエノキの大木が倒木する。 ◆藤原 良相 平安時代前期の公卿・官人・藤原 良相(ふじわら-の-よしみ、813-867)。男性。西三条大臣。父・左大臣・藤原冬嗣、母・美都子(尚侍・藤原真作の娘)の5男。良房の弟。834年、蔵人になる。842年、承和の変を経て参議、851年、従三位権中納言になった。857年、右大臣。866年、応天門の変では、伴善男とともに左大臣・源信を陥れようとしたという。邸内に崇親院を建て、藤原氏の困窮子女を収容した。延命院で病人を救護した。仏教に帰依した。『貞観格式』『続日本後紀』の編修に関わる。55/51歳。 贈正一位。娘の多可幾子、多美子はそれぞれ第55代・文徳天皇、第56代・清和天皇の女御になった。 ◆坂本 龍馬 江戸時代後期の尊攘派志士・坂本 龍馬(さかもと-りょうま、1835-1867)。男性。本名は直陰、直柔(なおなり)、別名は才谷(さいだに)梅太郎、通称は龍馬。土佐(高知県)の生まれ。父・土佐藩郷士・坂本長兵衛の次男。城下築屋敷(つきやしき)の日根野(ひねの)弁治道場で小栗流剣術を修行した。1853年、旧3月、江戸・北辰一刀流千葉定吉道場に剣術修行に出る。1854年、土佐で画家・河田小龍から西洋事情を学ぶ。1856年、旧8月、再び千葉道場に遊学し免許を得た。この頃、江戸で武市瑞山、久坂玄瑞らを知り、尊攘運動に入る。1858年、旧9月、帰国した。1861年、旧8月、武市らが結成した「土佐勤王党」に加盟し、出国する。1862年、旧1月、長州萩に久坂を訪ね、旧3月、脱藩した。大坂、京都を経て江戸に出る。軍艦奉行・勝海舟の弟子になり、航海術などを学ぶ。1863年、旧2月、勝の尽力により脱藩罪を赦免される。旧12月、土佐藩の召喚令に従わず、再び脱藩の身になった。1864年、勝の主唱した「神戸海軍操練所」設立に尽力し、塾頭になる。旧4月、肥前国に横井小楠を訪ねる。旧10月、勝の失脚後に操練所は解散になる。龍馬は薩摩藩の保護を受けた。1865年、旧5月、大宰府で三条実美ら5卿に薩長同盟を説く。旧閏5月、薩摩藩の援助の下で、長崎で株式会社の先駆・政治結社「亀山社中」を設立した。洋式銃砲の取り引きを行なう。1866年、土佐藩は長崎に貿易のための「土佐商会」を設立した。旧1月21日(新暦3月7日)、京都で龍馬は中岡慎太郎と協力し、対立していた長州藩・薩摩藩間の「薩長同盟」に尽力した。倒幕への布石になる。旧1月24日(新暦3月10日)、龍馬は伏見の旅館「寺田屋」で幕史に襲われる。寺田屋養女・お龍、大山彦八、三吉慎蔵らの機転で難を免れた。(寺田屋事件)。旧6月、第二次長州征討(四境戦争)で、「丑乙丸」を操り参戦した。1867年、旧1月、長崎の「土佐商会」に出張の藩参政・後藤象二郎と会談した。土佐藩は藩主・山内容堂の公武合体路線の行き詰まりから方向転換を求めていた。 旧4月、藩は龍馬の脱藩の罪を許した。亀山社中を「海援隊」に改め、海援隊長になる。紀州藩との「いろは丸事件」を解決する。旧5月、京都で「薩土密約(薩土討幕の密約)」の締結に立ち会う。旧6月、長崎からの藩船中で、後藤と大政奉還・公議政治などを原案にする新国家構想「船中八策」を策定した。京都で薩摩の西郷隆盛らとの間の「薩土盟約」に立ち会う。(10月破棄)。旧10月、土佐藩主・山内は「船中八策」案を元に、将軍・徳川慶喜に大政奉還を建白し、旧10月14日(新暦11月9日)、朝廷も許可し実現した。その後、龍馬は土佐、長崎、福井などに移る。旧11月15日(新暦12月10日)夜、京都「近江屋」で中岡とともに暗殺された。幕府見廻組刺客の手によるともいう。(近江屋事件)。32歳。 1869年、正四位追贈。松平春嶽、横井小楠、三岡八郎(由利公正)、大久保一翁(忠寛)、西郷隆盛らと親交した。墓は霊山墓地(東山区)にある。 ◆楢崎 龍 江戸時代後期-近代の楢崎 龍(ならさき-りょう、1841-1906)。女性。お龍(おりょう)、西村龍、春。京都の生まれ。父・青蓮院宮の侍医・楢崎将作、母・貞(夏)の長女。1862年、勤王家の父が安政の大獄で捕えられ、赦免後病死し家族は離散する。お龍は七条新地の旅館「扇岩」で働く。1864年頃、龍馬と出会い、親戚筋の知足院の仲介により、金蔵寺で内祝言を挙げた。1865年、秋頃、龍馬はお龍の身柄を「寺田屋」女将・お登勢に託した。春と名付けられ娘分として寺田屋に置かれた。1866年、旧1月、龍馬は寺田屋に投宿し、お龍の機転により伏見奉行配下の捕吏より脱出した。(寺田屋事件)。龍馬の刀傷治療のためにともに薩摩へ下る。お龍は途中の長崎で下船し、小曾根英四郎家に預けられた。1867年、下関の伊藤助太夫家に妹・起美と過ごす。龍馬暗殺(近江屋事件)後、1868年、土佐高知・坂本家に移り、妹・起美の嫁ぎ先の安芸郡・千屋家(菅野覚兵衛の実家)へ移る。1869年、寺田屋のお登勢を頼る。1875年、東京の呉服商人・西村松兵衛と再婚し、「ツル」に改名して横須賀に暮らした。妹・光枝がお龍を頼る。松兵衛と光枝が内縁関係になり、お龍は別居した。晩年、退役軍人・工藤外太郎に保護された。月琴を奏でた。 66歳。 墓は信楽寺(横須賀市)にあり、京都霊山護国神社(東山区)に分骨された。 ◆龍馬・おりょう 幕末の頃、境内南に六角獄舎(三条新地牢屋敷)があった。江戸時代末、安政の大獄(1858-1859)以後は、多くの政治犯、勤皇の志士が収容され、獄舎は「会所」といわれるほどだった。 1864年の禁門の変(蛤御門の変)の際に、獄舎に火の手が迫る混乱に乗じ、脱獄を恐れた幕吏は志士全員を斬首している。 坂本龍馬(1836-1867)が懇意にしていたおりょう(楢崎龍、お龍、1841-1906)の父で、医者・楢崎将作も投獄されていた。勤皇の志士を支援し、安政の大獄で捕らえられていた。父を案じた2人は、境内を何度も訪れ、エノキに登りその安否を窺っていたという。 龍馬も追われる身であり、身を隠した。おりょうは、木に「龍」と刻まれた字を見て、龍馬がまだ生きており、境内を訪れたことを知る。2人の共通の知人を訪ねて、再開を果たすことができたという。 なお、将作は獄死している。1866年の寺田屋事件で、おりょうの機転により龍馬は命拾いした。その後、2人は結婚している。 この伝承により、エノキは縁の木とされ、縁結びのご利益があるとされている。 ◆釘抜き大明神 「釘抜き地蔵(釘抜きさん)」が祀られている。ご神体は、鉄製の釘抜き(1m)になる。 かつて、神社近くに住んだ鍛冶屋の主人が、病いになり災難にも苦しんだ。当社稲荷に祈り、鉄を打ったところ自然に釘の形になったため祀ったという。以後、一家は幸運に恵まれたという。 体の病苦あるところをさすり、地蔵をなでると「病苦を抜く」として病いも治るという。 ◆末社 末社・宮姫社(弁財天)は縁結び、恋愛の神としても知られている。 ほかに、末社として白蛇弁財天、白清大明神、七石大明神、太郎松大明神、常吉大明神、金毘羅社、天満宮、法華経御塚、起上大明神など数多く祀られている。 ◆エノキ 境内には、水の神、弁財天が宿るというエノキの大木が数本ある。 本殿の南、ご神木の大エノキ(京都市指定天然記念物、1985)は、樹齢850年という。「宮媛(姫)さん」と呼ばれている。平安時代末、平清盛嫡男・平重盛(1138-1179)が、安芸宮島の厳島神社より苗木を移植した、種を蒔いたともいう。 幕末に、坂本龍馬は妻のお龍に自分が生きていることを知らせようと、幹に「龍」の字を彫った木とされ親しまれてきた。 現代、2013年、2024年に大枝が折れた。2025年5月24日には、内部の腐食により幹が途中で折れ倒木し、本殿屋根など4棟が破損した。神社では本殿などの修復、樹木の根元を残すなどして保存するという。 樹高22.5m、胸高幹周3.54m。 ◆年間行事 初詣(先着で振舞酒、おでんの接待)(1月1日-3日)、節分会(2月3日)、初午(2月6日)、御例祭(さつき祭り)(5月8日、催行は第2日曜日)、御火焚祭(11月8日、催行は第2日曜日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都大事典』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都 歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『京都のご利益手帖』、『女たちの京都』、『京に燃えた女』、『お稲荷さんの起源と信仰のすべて 稲荷大神』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『京都 神社と寺院の森』、『京都の隠れた御朱印ブック』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|