|

|

|

| * | |

| 八坂神社 (京都市東山区) Yasaka-jinja Shrine |

|

| 八坂神社 | 八坂神社 |

|

|

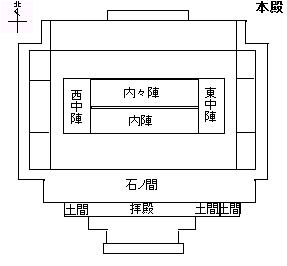

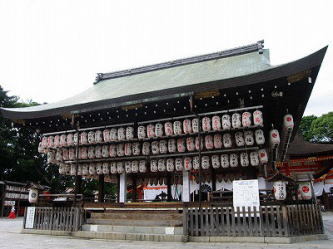

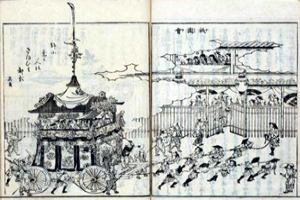

四条通  正門の西門  有栖川宮熾仁親王(1835-1895)筆の扁額「八坂神社」   正門の南楼門         南楼門  南楼門  台座に玄武の石彫がある。亀に蛇が巻きついている。       西楼門 西楼門 西楼門 西楼門 西楼門、石段、社号標   西楼門  西楼門  西楼門の狛犬  西楼門    本殿(重文)   本殿の西面、「龍吼」という柱があり、西を向いて手を叩くと反響して天龍が鳴くといわれている。 本殿見取り略図 祇園造   本殿   本殿  本殿  本殿    舞殿  舞殿   斎館   瑤池軒  瑤池軒  摂社・疫(みやみ)神社  摂社・疫(みやみ)神社  摂社・疫(みやみ)神社  太田社、白鬚神社  太田社、白鬚神社  太田社、白鬚神社  車の祓い所  祇園蛭子(えびす)社(北向蛭子社)  祇園蛭子社(北向蛭子社)  祇園蛭子社(北向蛭子社)  祇園蛭子社(北向蛭子社)  祇園蛭子(えびす)社(北向蛭子社)  祇園蛭子社(北向蛭子社)  大国主社  大国主社  大国主社  大国主社  稲荷社  稲荷社  稲荷社  稲荷社  稲荷社  命婦稲荷神社  命婦稲荷神社  命婦稲荷神社  命婦稲荷神社    大神宮社(だいじんぐうしゃ)  大神宮社、内宮  大神宮社、内宮  大神宮社、外宮  大神宮社、外宮   摂社・悪王子(あくおうじ)社  摂社・悪王子社  摂社・悪王子(あくおうじ)社   美御前社  美御前社  摂社、美御前社(うつくしごぜんしゃ)  美御前社、美容水。石板は紅加茂石、水盤は玄武岩。  美御前社  美御前社  神馬舎  神馬舎  神馬舎  十社   大年社(おおとししゃ)  大年社  日吉社(ひよししゃ)  日吉社  刃物(はもの)社  刃物社  刃物社  刃物社「刃物発祥地」の石標  五社  祖霊社(それいしゃ)  祖霊社  厳島社(いつくしましゃ)  厳島社   平忠盛燈籠    名水、「御神水」、「力水」、飲料可  美御前社にある美容水  絵馬堂     おけら参り   南楼門の門前にある二軒茶屋中村楼  二軒茶屋中村楼の名物の木の芽味噌田楽  「空也上人ゆかりの井戸」、南楼門外の西  神燈(月下氷人石)、南楼門の西  【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている「祇園会」(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) 【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている「祇園会」(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

八坂神社(やさか-じんじゃ)は、かつて、渡来系氏族により祀られた。平安時代、1081年に確定した二十二社の制の下八社の一つであり、朝廷より奉幣を受ける社の一つになっていた。近代以前は「祇園社」、中世以降は「祇園感神院(かんじんいん/かんしんいん)」「祗園寺」「祗園天神社」とも呼ばれ、神仏習合の地だった。「祇園さん」、「八坂さん」とも呼ばれている。 近代以降の祭神は、中座に素戔嗚尊(すさのおのみこと)、東座に櫛稲田姫命(くしいなだひめのみこと)、神大市比売命(かんおおいちひめのみこと)、佐美良比売命(さみらひめのみこと)、西座に八柱神子神(やはしらのみこがみ)として八島篠見神(やしましのみのかみ)、五十猛神(いたけるのかみ)、大屋比売神(おおやひめのかみ)、抓津比売神(つまつひめのかみ)、大年神(おおとしのかみ)、宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)、大屋毘古神(おおやびこのかみ)、須勢理毘売神(すせりひめのみこと)、傍座に稲田宮主須賀之八百神(いなだのみやじのすがのやみのかみ)、そのほかの神が祀られている。旧官幣大社。 神仏霊場会第116番、京都第36番。「四神相応の京 京都五社めぐり」の東、蒼龍にあたる。節分の無病息災・招副祈願の四方(よも/しほう)参り(東北・吉田神社、西南・壬生寺、東南・八坂神社、西・北野天満宮)の一つ。 家内安全、病気平癒、試験合格、良縁成就、商売繁昌、各種除災安全(移転、入居、旅行、交通、起工)、開運成就など、疫神社は無病息災、美御前社(うつくしごぜんしゃ)は美人祈願の信仰などを集める。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン1つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。八坂神社・祇園祭は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 年代不詳、この地はかつて、山城国愛宕(おたぎ)郡に属し、八坂郷には、高句麗系渡来氏族(るつまのいりさ)子孫の八坂造(やさかのみやつこ)一族が居住していた。同族の八坂馬養造(やさかのうまかいのみやつこ)も、この地に住む。馬の飼育に優れた氏族は、大和政権に奉仕した。氏族が移り住んだのは、飛鳥時代、656年ともいう。 飛鳥時代、656年、高麗人(こまびと)の進調使(調進使)・伊利之使主(いりしのおみ/いりしのおおみ、八坂氏祖)により、新羅国牛頭山(曽戸茂梨[そしもり]、慶州か江原道)の大神である、素戔嗚尊(須佐之雄尊)の神霊を八坂郷に祀ったのを始まりとするという。(社伝、『八坂郷鎮座大神之記』) 657年、感神院と社号を改めたという。(『八坂郷鎮座大神之記』) また、666年、任那国加良人の乙相奄鄒(おふさうあむす? )が来朝し、高麗国進調大使として、八坂郷に牛頭天王の神祠が建立されたともいう。(『感神院牛頭天王考』) 667年、感神院と称したという。(『感神院牛頭天王考』) 平安時代、863年、御霊会が行われたともいう。 865年、御霊会が行われたともいう。 869年、大疫になり、卜部良麻呂が日本66州にならい66本の矛を立て祀った。これが祇園御霊会の始まりという。(『祇園社本縁録』) 876年、都に疫病が流行した際に、八坂郷・常住寺の僧・十禅寺円如(えんにょ、南都、奈良興福寺の僧)は、東山山麓祇園林に天神が垂迹したとして一宇「観慶寺(かんぎょうじ、祇園寺)」を建立し、薬師如来像を安置したという。(『祇園社本縁録』『二十二社註式』『社家条々記録』『伊呂波字類抄』) また、元慶年間(877-885)/877年、摂政・藤原基経(もとつね)が、当社に祈願し疫病治癒したため、自らの邸宅を寄進した。この地に精舎を造り、感神院と称したともいう。また、同年間、牛頭天王は、明石浦、広峯社、東光寺(左京区)を経て現在地に遷されたという。(『二十二社註式』)。ただ、これは室町時代末-鎌倉時代に吉田神道、広峯社により流布された。 879年、疫病流行に際して、辰巳方の神、祇園社に祈念したともいう。 920年、「祇園」社の名がある。(『貞信公記』)。幣帛、走馬を奉ったという。 926年、修行僧が祇園天神堂を建立し供養したという。(『日本紀略』)。本殿の修理を行う。 927年、観慶寺は定額寺になり、祇園社の前身ともいう。 また、934年頃、観慶寺内に、感神院という坊が建立され、祇園社の別当になったともいう。同年、修行僧(円如)が祇園感神院社壇を建てたともいう。(『日本紀略』『東大寺雑集録』)。当初は、興福寺に属した。 935年、観慶寺は定額寺になる。 995年、二十一社に列した。 958年、都で疫病による死者があり、当社を含む平安京内外の社寺で仁王般若経の輪読が行われた。(『類聚符宣抄』) 970年以来、御霊会を行い、以後、恒例になる。 974年、南都・興福寺の支配を脱し、天台別院になると記されている。(『日本紀略』)。祇園社は日吉社の末社になる。 975年、疱瘡の災いを廃するため、朝廷より走馬、勅楽、東遊を奉幣した。 995年、朝廷より格別の崇敬を受けた二一社の一つに選ばれた。(後の二十二社の制) 999年、猿楽法師・無骨(むこつ)が大嘗会(だいじょうえ)の標山(しめやま)を模した作山(つくりやま)を引き、山鉾の原型になるともいう。 1072年、第71代・後三条天皇が稲荷社とともに行幸し、以後、歴代天皇の行幸が続く。 1081年、確定した二十二社の制の下八社の一つになる。 1105年、祇園社御霊会で、騎馬行列の馬長童と祇園神人との衝突が起きた。 1110年、藤原忠実が封戸を寄進する。 1123年、仮殿遷宮、正遷宮になる。旧7月18日、比叡山僧ら祇園内に立て籠もり、平忠盛・源為義ら追却し合戦になる。神殿内で命落とす者多く、後に改造した。(『百練抄』) 1147年、旧6月15日、平清盛が田楽を奉納した際に、配下郎党と祇園社神人の間で騒乱が起こる。以後、平氏と延暦寺僧兵の間での争いになり、僧兵による市中放火が相次ぐ。(祇園社乱闘事件) 1148年、宝殿、回廊、舞殿、南門が焼失した。本殿が焼失し、仮殿遷宮、正遷宮になる。 1187年、社殿が修造された。 1189年、仮殿仮殿遷宮、本遷宮される。 鎌倉時代、1214年、焼失した。仮殿遷宮、正遷宮される。 1220年、焼失した。(『百錬抄』)。仮殿遷宮、正遷宮される。 1227年、社殿が修造された。(「八坂神社文書」) 1249年、仮殿遷宮になる。 1250年、社殿が修造される。(「八坂神社文書」)、正遷宮になる。 1276年、仮殿遷宮された。 1278年、正遷宮される。 1304年、後宇多上皇(第91代)、第94代・後二条天皇が宸筆経を奉納し、讃岐国の一郷を寄進する。 1311年、播磨国広峯社は祇園社末社になる。(『祇園社家条々記録』) 中世(鎌倉時代-室町時代)、祇園社は興福寺の末寺であり、同じく末寺だった清水寺との間に抗争があり、三年坂で合戦になる。 1330年、仮殿遷宮になる。 1331年、正遷宮された。 南北朝時代、1385年、将軍家御師職(おししき)が設定される。以後、祇園社が将軍の祈祷を担う。 室町時代、1448年、仮殿遷宮される。 1466年、多宝塔、鐘楼以外を焼失する。本殿焼失する。 1467年、西大門を焼失した。 1470年、応仁・文明の乱(1467-1477)で、東軍により仮殿を放火される。以後、祇園会は中絶した。 1492年、再興される。本遷宮を行う。 1497年、現在の西楼門が再建された。 1500年、祇園会が規模縮小して再興される。くじ改めが始まる。 安土・桃山時代、1590年、豊臣秀吉は、祇園大塔を造営し、供養を行う。(「八坂神社文書」)。また、大政所の平癒を祈願し1万石を寄進する。 1600年、前田玄以が奉行になり本殿を修理する。 江戸時代、1645年より3年をかけ、徳川幕府により再興が進む。(「八坂神社文書」)。仮殿仮殿遷宮、本遷宮された。 1646年、本殿焼失する。 1654年、徳川家綱により現在の建物が再興になる。(「八坂神社文書」)、幕府は140石の朱印高を寄進し、境内諸役も免除する。本遷宮になる。 1662年、旧5月、寛文近江・若狭大地震(寛文京都地震)により被災する。(『殿中日記』) 天和年間(1681-1684)、幕府により祇園会の際に武具携帯が禁じられた。 1686年、仮殿遷宮になる。 1768年、仮殿遷宮、正遷宮になる。 1788年、天明の大火により祇園会の山鉾の大半が焼失する。 1789年、正遷宮となる。 1821年、中門が焼失する。仮殿遷宮される。 1826年、ドイツ人医師・博物学者のシーボルトは、知恩院、祗園社、清水寺、大行寺、方広寺、三十三間堂などを訪れている。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震)で、石燈籠すべてが倒壊した。(『京都地震実録』) 1861年、旧10月3日、和宮、江戸下向に先立ち、降嫁前に当社参詣し首途(かどで)の儀を行う。(『若山要助日記』) 1863年、新撰組は資金獲得のために境内北の祇園北林で相撲巡業を行い警護した。旧7月、津和野藩士らは、祇園社境内に小社を祀り招魂祭を斎行した。主唱者は家老・多胡真強、牧村三香、石河正養、福羽美静だった。後に、小社は壊され、神霊は福羽邸に遷された。 1864年、元治の大火(どんどん焼け)により山鉾の多くが焼失した。 1866年、祇園社石段下で新撰組七番組組長が頓死する。 近代、1868年、神仏分離令(神仏判然令)後の廃仏毀釈(神仏判然令)により、神仏習合色は廃された。祭神は牛頭天王・頗梨采女・八王子から素戔嗚尊・櫛稲田姫命・八柱御子神に改められた。社僧は復飾、社名も八坂神社に変わる。境内の寺は廃絶され、仏事も廃止された。薬師堂(観慶寺)などの伽藍は破却・移転になり、仏像、仏具は大蓮寺(左京区)などに遷されている。社域も3852坪と3分の1に狭められ国有地になり、境内の一部は京都市に払い下げられ現在の円山公園になる。 1870年、神領140石、神職22家、150石があった。(「八坂神社領並神職姓名扶録簿」) 1871年、官国幣社の制により、世襲は廃され官幣中社に指定された。 1873年、例祭は勅祭として行われ1877年まで続けられる。 1875年、清々講社が結成された。 1877年、例祭は官祭として行われ、1945年まで続く。悪王子社が四条京極より境内に遷される。 1885年、6月、琵琶湖疏水の起工奉告祭が執り行われた。 1913年、四条通の拡張、市電敷設工事に伴い、西楼門は北に移設された。 1915年、官幣大社になる。社家・建内家は廃され、祢宜として仕出になる。 1923年、山鉾の保存運営を行う山鉾町連合会(現在は祇園祭山鉾連合会)が発足する。 1943年、太平洋戦争により、祇園祭の山鉾巡行は中止になり、神輿渡御だけが行われる。 1944年、祇園祭の山鉾巡行、神輿渡御も中止になる。 現代、1945年、社格を廃し、宗教法人になる。 1947年、神輿渡御が復活する。長刀鉾は四条御旅所まで巡行する。 1952年、祇園祭が再興された。 1956年、山鉾巡行路が変更された。 1962年、仮殿遷宮、正遷宮される。 1966年、祇園祭の前後の祭りが統合された。 2002年、本殿の大改修が終わる。 2007年、西楼門の大修理が行われた。 2014年以降、山鉾巡行は、前祭、後祭に分けて行われる形に復した。 2016年、ユネスコ(国連教育科学文化機関)は、祇園祭の「山・鉾・屋台行事」を無形文化遺産代表リスト(人類の無形文化遺産の代表的な一覧表)に記載した。 2020年、本殿は国宝に指定された。 ◆伊利之 使主 飛鳥時代の渡来人・伊利之 使主(いりしの-おみ、 ?-?)。男性。伊利須使主(いりすのおみ)、伊利須意弥、伊理和須使主、伊和須。高句麗の人。日置(へき)氏、和(やまと)氏、島本(木)氏などの祖。656年、高句麗の副使として派遣された伊利之(いりし)ともいう。新羅国牛頭山(曽戸茂梨[そしもり]、慶州か江原道)の大神である、素戔嗚尊(須佐之雄尊)の神霊を八坂郷に祀り、祇園社の始まりになったともいう。 ◆卜部 平麻呂 平安時代前期の貴族・卜部 平麻呂(うらべ-の-ひらまろ、807-881)。詳細不明。男性。宿禰日良麿。伊豆国(静岡県)の生まれともいう。大中臣清麻呂の孫・智治麻呂の子とも、中臣氏族の卜部嶋足、卜部宮守の子とも。亀卜を習得し、神祇官の卜部になる。838年、遣唐使として入唐、839年、帰国、後に神祇大史・神祇少佑、857年、外従五位下に叙せられる。858年、神祇権大佑、宮主を兼ね、866年、三河権介、868年、従五位下。後、備後介・丹波介を歴任した。869年、大疫になり、日本66州にならい66本の矛を立て祀った。これが祇園御霊会の始まりという。75歳。 ◆十禅寺 円如 平安時代中期の僧・十禅寺 円如(?-?)。詳細不明。男性。円如(えんにょ)。南都、奈良興福寺の僧、八坂郷・常住寺の僧。876年、都に疫病が流行した際に、東山山麓祇園林に天神が垂迹したとして一宇、観慶寺(かんぎょうじ、祇園寺)を建立し、薬師如来像を安置したという。 ◆無骨 平安時代中期の猿楽法師・無骨(むこつ、?-?)。男性。頼信、无骨、仁安、仁難、仁南。法体で軽業の芸能により人気を博した。999年(998年とも)、祇園御霊会に大嘗会の標山(しめやま)を模した作山(つくりやま)を引く。祇園社社頭に渡そうとして、朝廷が禁じた。この作山が、その後の山鉾の原型になったともいう。 ◆祇園 女御 平安時代後期の祇園 女御(ぎおん-にょうご、 ?-?)。詳細不明。女性。祇園社脇の水汲み女、源仲宗の妻、仲宗の子・惟清の妻ともいう。白河法皇(第72代)の寵妃・法皇の下級官女として仕える。1104年頃、藤原公実の娘・待賢門院璋子を養女とし、法皇の養女として育てる。1105年、祇園社の東南に阿弥陀堂を建て住した。1111年(1109年とも)、仁和寺内に威徳寺を建立し晩年は移る。僧・禅覚を養子とした。1113年、六波羅蜜堂で一切経供養を営む。権勢を誇るが女御宣旨は下らず祇園女御と通称され、東御方、白河殿とも呼ばれた。 白河院が、ある事件での武勲により、平忠盛の思慮深さを愛で祇園女御を贈ったという。ただ、その時すでに女御は懐妊していた。法皇は女児であれば法皇が、男児であれば忠盛の子とするとした。男児であったため、忠盛が育てたのが平清盛だったという。(『平家物語』巻6「祇園女御」)。また、忠盛が賜ったのは女御の妹の方であり、清盛は妹と法皇の子ともいう。女御は養母だったともいう。八坂神社境内に忠盛の伝承にまつわる忠盛燈籠が立つ。 ◆後深草院 二条 鎌倉時代中期-後期の女性・後深草院 二条(ごふかくさいん-の-にじょう、1258-1306?)。男性。二条。父・中院大納言源雅忠、母・第89代・後深草天皇に仕えた大納言典侍(四条隆親の娘・近子)。幼少より後深草院御所で育った。後深草院の寵愛を受け、16歳で女児を産む。西園寺実兼、仁和寺御室性助入道親王、鷹司兼平らとも浮名を流した。1284年、御所を退き、東国西国の各地の寺社を詣でた。愛の遍歴記『とはずがたり』5巻の作者とされている。 二条は御所を退き、祇園社への千日参籠を思い立つ。 ◆祇園 梶子 江戸時代中期の歌人・祇園 梶子(ぎおん-かじこ、?-?)。女性。梶、梶女(かじじょ)。祇園の八坂神社近くの水茶屋「松屋」の娘。茶屋は石段下、下の鳥居付近にあった。梶子が店を継ぎ、歌人茶屋として全国に知られ繁盛した。養女・百合が店を継ぐ。その子・町(玉蘭)は、歌人・画家であり、池大雅と結婚する。梶子、百合、町は「祇園三女」として知られた。1706年、歌集『梶の葉』を著す。 ◆池 玉瀾 江戸時代中期の画家・池 玉瀾(いけの-ぎょくらん、1727?-1784)。女性。本姓は徳山、名は町、別号に松風、遊可。母・祇園下河原通りの茶屋「松屋」の女亭主・百合。歌人の母より和歌、書を学び、柳沢淇園より南画を学ぶ。のちに池大雅にも南画を学ぶ。大雅と結婚後、真葛原で同居し、徳山玉瀾の名で書画を描く。作品に「滝山水図」(出光美術館蔵)。墓は黒谷の西雲院にある。57歳。 母とともに八坂神社鳥居前で茶屋を営み、青木木米、頼山陽らも出入りした。 ◆長谷川 宗也 安土・桃山時代-江戸時代前期の画家・長谷川 宗也(はせがわ-そうや、1590-1667)。男性。名は信正、通称は新之丞。父・長谷川等伯の後妻の子。父に絵を学び、長谷川派として活躍した。現存の遺作絵馬「布袋大黒天角力図」(八坂神社) 、「柳橋水車図屏風」がある。78歳。 ◆長谷川 宗清 江戸時代前期-中期の画家・長谷川 宗清(はせがわ-むねきよ、1669?-1737)。男性。通称は宇右衛門。父・宗雪。「雪舟8代」と称する。1728年、祇園社(八坂神社)に「鍾馗(しょうき)図」を奉納した。伏見稲荷大社に遺作の絵馬「矢の根図」がある。 ◆小坂住坊 平安時代後期-鎌倉時代中期の浄土宗西山派の証空(1177-1247)が法然の吉水草庵に入室し、鎌倉時代前期、1213年、善峰寺の別所、西山往生院に移るまでの間住したという小坂住坊(こさかじゅうぼう)の場所は特定されていない。祇園社南鳥居と捨山王社の間付近にあったともいう。(『山城名勝志』) ◆祭神 近代、1868年の神仏分離令(神仏判然令)以前の祭神は、牛頭天王、あるいは武塔天神、 妃神・沙竭羅竜王(さがらりゅうおう)、頗梨采女(はりさいにょ/はりさいうねめ)を祀った。 祇園社の前身、観慶寺にあった神殿には、当初は天神、婆利女、八王子が祀られ、さらに牛頭天王、素戔嗚尊が加えられ、両者は習合していったとみられている。 牛頭天王は厄神を支配する神であり、素戔嗚尊はその後、神として垂迹されたものになる。 1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈(神仏判然令)により、祭神は素戔嗚尊・櫛稲田姫命・八柱御子神に改められた。 素戔嗚尊は、インドの釈迦の生誕地に因む、祇園精舎の守護神・疫神の牛頭天王といわれ、また、新羅・曽尸茂利(そしもり/そしり)との関係もあるとされる。これは韓国語で「牛頭・牛首」、また「高い柱の頂上(蘇塗)」を意味するともいう。韓国江原道の牛頭山は、熱病に効くという栴檀香(せんだんこう)を産し、厄病神の信仰を集めていたともいう。 祇園信仰は神仏習合のみならず、儒教、道教、インドの密教、陰陽道、キリスト教まで幅広い宗教と思想を融合しているとされる。 ◆御霊会 都での疫病の流行は、疫神や憤死した人々の怨霊による仕業と考えられ、それらの御霊を慰めるために歌舞芸能を尽くし、神輿を海に流す御霊会が始められた。 祇園社の祇園御霊会の記述についてはすでに平安時代、『三代実録』(865)の記事に見られる。平安時代前期、869年の神泉苑の御霊会(祇園会)で、流行していた疫病を鎮めるために、祇園社より神泉苑へ神輿が出て、66本の鉾を立てて祈願した。この疫神の祟りを祓う祈祷が、牛頭天王の信仰と結びつき、天王の加護による御霊会、町衆の祭り祇園祭へと発展した。 平安時代中期、970年以降、旧6月14日(新7月14日)に、祇園御霊会が執り行われるようになり、祇園祭は今日まで続いている。 祇園社には、神人(じにん)という奉仕をする人々あり、勢力を誇り、祇園会にも関わっていた。 なお、平安時代に御霊会が営まれたのは、平安京の条坊に近い洛外・条坊端の場所が多かった。出雲路・船岡・紫野・衣笠・花園・天安寺・東寺・西寺・城南寺・白川・祇園八坂・神泉苑などの地だった。 それ以前の平城京では、「道饗祭(みちあえ-の-まつり、四境祭)」があり、6月・12月の晦日に、都の四境(東北・東南・西北・西南)の路上で、疫神に供物を饗応していた。同日に大内裏四隅では、「鎮火祭(ひしずめ-まつり)」が行われており、合わせて「四角四境祭」と呼ばれていた。 ◆祇園社建立 建立年についても諸説ある。観慶寺境内に建立された、平安時代前期、祇園天神堂(897、926とも)、平安時代中期、祇園感神院(905)、祇園社(916)、感神院社壇(934)建立説もある。 ◆神仏習合・廃仏毀釈 平安時代前期、876年、都に疫病が流行した際に、八坂郷・常住寺の僧・十禅寺円如(南都、奈良興福寺の僧)は、祇園林に天神が垂迹したとして、一宇「観慶寺(かんぎょうじ/かんけいじ、祇園寺)」を建立し、薬師如来を祀ったという。寺には祇園天神を安置した神殿(祇園天神堂)があり、僧が奉仕していた。社僧として、目代(もくだい)など特別の役職が設けられた。 観慶寺は薬師堂を意味するようになり、寺は後に祇園社感神院と称された。社務執行は宝寿院歴代が世襲した。仏教的性格も強く、祇園社の名もインドの祇園精舎に由来している。興福寺の別院ともされ、その後、延暦寺の日吉社末社として影響下に置かれ、洛中の僧兵・神人の拠点にもなった。 常住寺は、平安京遷都に際して、奈良より山城国柏原に移る。野寺とも称された。884年に焼失する。祇園社は、平安時代中期、935年に観慶寺は定額(じょうがく)寺に列し、995年には二十一社にも列し、神社仏閣両者の性格を兼備していた。 近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈により、それまでの神仏習合色は廃された。社号も八坂神社に変わり、社家も廃止された。境内の寺は破却され、室町時代中期鋳造という「大釣鐘(祇園精舎の鐘)」は、八坂神社南の大雲院(祇園閣)に移された。本殿(天神堂)西側にあった観慶寺薬師堂に安置されていた本地仏「薬師如来像」は大蓮寺に遷された。 社域も大幅に狭められて国有地になり、境内の一部は京都市に払い下げられ、現在の円山公園になった。 ◆疫神社・蘇民将来 摂社・疫(みやみ)神社には、蘇民将来(そみん-しょうらい)を祀る。蘇民将来社ともいう。かつて西楼門外にあり、近代に入り絵馬舎西に移り、近代、1913年に現在地に移された。 疫病除けの神であり、北海の国の牛頭天王には伝承がある。 牛頭天王の体は人間のようで、頭には牛のような角が生えていた。このため、后になる者はいなかった。牛頭天王は、鳥のお告げにより、后を求めて南海へ旅に出る。ある国で一夜の宿を求めた。 富豪の鬼の大王・巨端(巨旦)将来(こたん しょうらい)は、立派な城門内に住んでいた。だが、巨端は残忍、吝嗇であり、牛頭天王を泊めることを拒み、牛頭天王に悪口をはき追い払った。 牛頭天王は、貧しい村の女に泊めてくれるところがないかを尋ねた。女は、蘇民将来という篤実の老人の家を教える。貧しい暮らしの蘇民将来は、自分たちの食事を減らし、温かい汁、粗末なご飯を用意し、火も燃やして快くもてなした。牛頭天王は、旅立つ時、蘇民将来に次のように言い残す。万が一、何か災いが起きれば、「蘇民将来之子孫也」と名乗ると、必ず災いから身を守ることができるだろうと伝え、茅の輪を与えた。 その後、牛頭天王は、竜宮で竜女と結ばれ、8人の王子が生まれる。10年後、牛頭天王は国に帰る旅の途上で、2人の将来のことを思い出す。巨端将来は、牛頭天王の報復を恐れ、千人の僧に読経させ、城は幾重にも兵に守らせた。牛頭天王の軍勢は巨端将来の城を攻めて滅ぼし、一族も撲滅する。巨端将来の国は疫病の流行により全滅した。 牛頭天王らが蘇民将来の家を訪れると、蘇民将来は再び歓迎した。牛頭天王は、一家と子孫は、疫病の難から逃れるとし、終生の加護を約束した。これが祇園祭の粽にある「蘇民将来之子孫也」の護符の由来とされている。(『簠簋内伝金烏玉兎集(ほきない でん きんうぎょくとしゅう)』、伝・安倍晴明の編纂) 7月31日の夏越祓えでは、大茅輪が設けられ、参拝者はこれを潜り厄気を祓い、「蘇民将来之子孫也」の護符を授かる。これにより祇園祭は全て終了する。 ◆建築 西楼門、南楼門、手水舎、拝殿、本殿、能舞台、斎館、本館、常盤殿、神輿庫、参集所、儀式殿、清志館、絵馬舎、祭器庫、神馬舎、神饌所、清々館、山鉾収蔵庫、摂社・末社などが数多く建てられている。 ◈ 正門の「南楼門」は、近代、1879年に再建された。 ◈ 「西楼門」(重文)は、室町時代後期、1497年の再建による。翼廊は近代、1913年に付け加えられた。同年、四条通の拡幅、市電敷設に伴い、門が通りの中心線からずれるため北側に移設された。かつて、西大門と呼ばれた。屋根小屋根と横材が外部に突き出し、駕籠の担い棒のように見えるとして駕籠門とも呼ばれた。本来は入母屋造が通例だが、珍しい切妻造になる。西楼門、舞殿、本殿の高さは同じで「三位一体」を表すともいう。楼門には蜘蛛の巣が張らず、雨垂れの後もつかないとの伝承もある。丹塗り、三棟造、3間1戸、切妻造、本瓦葺。 ◈ 「本殿」(国宝)は、江戸時代前期、1654年に建てられた。4代将軍・徳川家綱(1641-1680)により紫宸殿を模して再建されている。平安時代後期、1148年の建物の様式と類似しているという。修理費の寄進には、祇園祭の山鉾(やまほこ)町、神輿を担ぐ轅(ながえ)町が度々協力してきた。近代-現代、1929年-1950年、国宝保存法により国宝に指定される。現代、2020年に新たに国宝に指定された。 祇園造として知られている。本殿・拝殿が一つの大屋根で覆われ、大屋根にある庇はその外側に又庇が伸び、多くの部屋で構成されている。柱間正面母屋(身屋、5間、側面2間)に庇(1間、外陣)を三方に廻らしている。庇は建物面積を広げめるためであり、平安時代の工法になる。その前に礼堂(7間・2間)が建ち、入母屋造の檜皮葺の屋根で覆われている。参拝者は本殿の中の礼堂で礼拝する。これらは中世の信仰儀礼を示しているという。手狭は絵様複雑化の過渡を示す。さらに、礼堂正面に向拝(3間)、側面、背面にも孫庇、背面には閼伽棚が付く。母屋奥の中央3間に梁間1間の一段高い床の内々陣、両脇間、前を内陣としている。内々陣には3柱の祭神を祀る。外陣には「感神院」の扁額が掛る。本殿内後ろ側の「後戸(うしろど)」という部屋は、かつては会議などに称された。円山応挙(1733-1795)筆の衝立「番鶏図」がある。祇園造は本殿と拝殿が一つの入母屋造、平入の屋根で覆われる特殊な形で、八坂神社にのみ見られる。かつては本殿と拝殿が並べて建てられていた。千木、堅鰹木もなく、仏堂の影響がみられるという。蟇股、手挟に安土・桃山時代風の様式が残る。 朱塗り。7間6間、単層、入母屋造、檜皮葺。 ◈ 「拝殿」は近代、1868年に建立された。吹抜けになる。 ◈ かつて、拝殿との間に「中門」があった。近代、1821年に焼失後、再建されていない。 ◈ 「蛭子社社殿」(重文)は、江戸時代前期、1646年に建立されている。現代、1998年に、杮(こけら)葺に葺き替えられた。塗替えた。左右後ろの三方に庇屋根を付け、純粋の祇園造になる。三間四方流造、杮葺。 ◆摂社・末社 ◈摂社・「疫(みやみ)神社」は、西楼門外にあり、近代に入り絵馬舎西に移り、近代、1913年に現在地に移された。蘇民将来を祀る。蘇民将来社ともいう。7月31日の夏越祓えでは、大茅輪が設けられ、参拝者はこれを潜り厄気を祓い、「蘇民将来之子孫也」の護符を授かる。これにより祇園祭は全て終了する。 鳥居に扁額がなく、石に直接彫られている。 ◈摂社・「太田社」、「白鬚神社」は、近代以前は、祇園感神院本堂の薬師堂があった。 太田社の祭神は猿田彦神(さるたひこのかみ)、天天鈿女命(あめのうずめのみこと)になる。猿田彦神は、天孫降臨に際して、日神の使いとして先導した導きの神になる。天鈿女命は芸能の神であり、天照大神の天岩戸隠れの際に、岩戸の前で神楽を舞った。また、天孫降臨にお供をして猿田彦神と対面しともに導いた。宮廷神楽を奉仕した猿女君の遠つ祖になる。 ◈「祇園蛭子(えびす)社」は、北向蛭子社とも呼ばれる。祭神は、事代主神(ことしろぬしのみこと)になる。商売繁盛、福の神であり、事代主神は大国主の子、素戔嗚尊の孫になる。中古以来、現在地にあり、北向きに建てられ、現在も北向きに祀られている。 南北朝時代、1388年の八坂神社文書には、境内に3社の戎社(勅願、別建立)があったとされる。その後、合祀され一社になった。かつて、大坂今宮戎神社より、祇園祭の神輿を担ぐ神役を担っていたという。現在も、巡行の際には当社の宮司が参列している。現代、1999年より初えびす(1月9日、1月10日)が始まり、「えびす船」の巡行が行われている。 現在の社殿は、江戸時代前期、1646年に建立され、重要文化財指定されている。現代、1998年に、こけら葺きの屋根を葺き替え、塗替えた。左右後ろの三方に庇屋根を付け、純粋の祇園造になる。三間四方流造、杮(こけら)葺。 ◈「大国主社」の祭神は、大国主命(おおくにぬしのみこと)、事代主命(ことしろぬしのみこと)、少彦名命(すくなひこなのみこと)を祀る。出雲の神である大国主命(大黒さん)は、素戔嗚尊の子とも6代の孫ともいう。福の神、縁結び、恋愛成就の神になる。事代主命はその子になる。少彦名命は医薬の神になる。 ◈「大神宮社(だいじんぐうしゃ)」の祭神は、伊勢神宮の天照大御神(あまてらすおおみのかみ)(内宮)、豊受大神(とようけのおおかみ)(外宮)になる。天照大御神は皇室の祖神、素戔嗚尊(すさのおのみこと)の姉神、豊受大神は天照大御神の食事を司る神になる。春季祭(4月17日)、秋季祭(10月17日)。 ◈摂社「悪王子(あくおうじ)社」は、素戔嗚尊(すさのおのみこと)の荒魂(あらみたま)を祀る。悪とは強力の意味で、荒魂は現実に姿を顕した霊験あらたかな神の意味になる。もとは東洞院四条下ル元悪王子町にあり、安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、烏丸通万寿寺下ル悪王子町に遷る。安土・桃山時代、1596年、四条京極を経て、近代、1877年に八坂神社境内地に移転したという。 例祭(6月15日)には、元悪王子町、悪王子町の人々も参列する。なお、旧地の元悪王子町にも悪王子社の分霊が祀られている。 ◈摂社「美御前社(うつくしごぜんしゃ)」(京都府暫定登録文化財)は、多紀理比売命(たぎりひめのみこと)、多岐都比売命(たぎつひめのみこと)、市杵島比売命(いちきしまひめのみこと)の三女神を祀る。美を象徴する神になる。素戔嗚尊が天照大神と誓約(うけい)した際に、素戔嗚尊の持っていた十拳剣を振り漱いで生まれた三柱の女神(宗像三女神、弁天さん)は、清浄、純白の証になった。また、江戸時代、天然痘を患った女性の顔を治したという言い伝えがある。社殿前には神水「美容水」が湧く。美容の神として祇園の芸妓、舞妓さん、美容理容、化粧品業者の崇敬を集める。 ◈「十社」は右より、多賀社・伊邪那岐命(いざなぎのみこと、素戔嗚尊の父神)、熊野社・伊邪那美命(いざなみのみこと、素戔嗚尊の母神)、白山社・白山比咩命(しらやまひめのみこと、水の神)、愛宕社・伊邪那美命、火産霊命(ほむすびのみこと、火伏せの神)、金峰社・金山彦命(かなやまひこのみこと、鉱物・金属の神)、磐長比売命(いわながひめのみこと、延命長寿の神)、春日社・天児屋根命(あめのこやねのみこと、中臣氏の祖神)、武甕槌神(たけみかづちのかみ、武の神)、斎主神(いわいぬしのかみ、武の神)、比売神(ひめがみ、天児屋根命の妃神)、香取社・経津主神(ふつにしのかみ、武の神)、諏訪社・健御名方神(たけみなかたのかみ、武の神、松尾社・大山咋命(おおやまくいのかみ、素戔嗚尊の御子神・山の神)、阿蘇社・健磐龍神(たけいわたつのかみ、神武天皇の孫神)、阿蘇都比咩命(あそつひめのみこと、健磐龍神の妃神)、速甕玉命(はやみかたまのみこと、阿蘇氏の祖神)を祀る。諏訪社祭(7月2日)、十社祭(10月12日)。 ◈「大年社(おおとししゃ)」の祭神は、大年神、巷社神を祀る。大年神は素戔嗚尊の子であり、穀物守護の神、農耕の神として祀られた。祇園古宮(ぎおんこみや)、節分の神ともいわれた。大年社祭(2月3日)。 ◈「刃物(はもの)社」は、天目一箇神、刀鍛冶の神を祀る。未来を切り開くという信仰も集める。理容美容関係業界の信仰篤い。 ◈「日吉社(ひよししゃ)」の祭神は、大山咋神 (おおやまくいのかみ、おほやまくひのかみ)、大物主神(おおものぬしのかみ)になる。大山咋神は素戔嗚尊の三世の孫であり、大物主神は7世の孫で、大国主命の分魂(わけみたま)になる。京の北東の鬼門を守る方位除けの神。日吉社祭(4月初申日)。 ◈「五社」は、右より、八幡社・応神天皇(おうじんてんのう)(武の神、例祭日は9月15日)、竈社・奥津日子神(おきつひこのかみ)(竈の神、11月28日)、奥津日売神(おきつひめのかみ)(竈の神)、風神社・天御柱命(あめのみはしらのみこと)(風の神、4月4日)、国御柱命(くにのみはしらのみこと)(風の神)、天神社・少彦名命(すくなひこなのみこと)(薬の神、12月8日)、水神社・高龗神(たかおかみのかみ)(水の神、6月1日)、罔象女神(みずはのめのかみ)(水の神)を祀る。 ◈末社・「祖霊社」は、八坂神社の役員、関係物故者の御霊を顕彰し、祭神とする。春季祭(春分の日)、秋季祭(秋分の日)。 ◈末社「厳島社(いつくしましゃ)」の祭神は、市杵島比売命(いちきしまひめのみこと)を祀る。素戔嗚尊の持つ剣から産まれた三女神のひとりになる。容姿端麗で舞う。舞踏、謡曲の神になる。社祭(3月15日)。 ◆鳥居 以前は3基の鳥居があった。「一の鳥居」は四条京極の鴨川西岸に、「二の鳥居」は現在の石の鳥居の西(四条大橋東詰)に、「三の鳥居」は現在の石の鳥居の位置にあった。その後、一の鳥居は洪水で流出し、その後、再建されていない。二の鳥居は、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)以後、再建されていない。 「石鳥居」(重文)は南門前にある。かつて木造だった。江戸時代前期、1662年の地震により倒壊後、1646年(1674年とも)に酒井雅楽侯により建立される。日本最大といわれる。明神鳥居であり、東照宮形、島木の反り増しはあり、島木鼻の切り様は水切になる。柱は、江戸時代前期、1646年に建立された。ほかは後補による。有栖川宮熾仁親王(1835-1895)筆の扁額「八坂神社」が掲げられている。近代以前は、青蓮院尊純法親王の「感神院」の扁額が掲げられていた。高さ9.5m、柱間7.95m。花崗岩製。 ◆石造物 南楼門の台座に、玄武の石彫がある。亀に蛇が巻きつく。 西楼門の狛犬は、近代、1926年に造られた。西楼門の社号標は、1916年に建立された。神紋が入る。 ◆忠盛燈籠 「忠盛燈籠」は拝殿の東に立つ。鎌倉時代中期の作という。宝珠は五輪石塔の風輪、空輪、笠石も火輪で補われている。竿に連珠文、基礎に複弁反花、格狭間。六角型、石灯篭、高さ2.4m。花崗岩製。 平安時代後期、永久年間(1113-1118)、五月雨の夜、白河法皇(第72代、1053-1129)が、祇園女御(?-?)のもとへ赴く途中、このあたりで前方に鬼(光を放つ怪物)を見た。供の武将・平忠盛(1096-1153)が生け捕りにすると、鬼ではなかった。祇園の蓑を被った社僧(老法師)が油壺と松明を持ち、燈籠の燈明に火を灯すところだった。忠盛の冷静沈着さ、勇気に感動した天皇は、祇園女御を忠盛に与えたという。この時、女御は孕んでおり、生まれたのが清盛だったという。(『平家物語』) ◆文化財 ◈鎌倉時代後期、1331年の「祇園社絵図」(重文)。 ◈江戸時代前期、1657年の長谷川宗也筆、板地着色「大黒布袋角力図絵馬」1面(137.4×182.4㎝)は、大黒と布袋が相撲を取るさまを滑稽に描いている。宗也の数少ない作品の一つとされている。 ◈江戸時代中期、1776年の円山応挙筆「双鶏図衝立」(115×163㎝)は、写実的に庭先の雄鶏、雌鶏を描く。逸話がある。絵は大評判になり連日、来観者で溢れた。ある時、老百姓が絵を見て、絵描きは鶏の季節を知らないと呟いた。それをたまたま聞いていた応挙は、その老人の家を伺う。飼われている鶏の羽毛が、季節により変化する様を学んだという。 ◈江戸時代中期、1728年に奉納の長谷川宗清筆の絵馬「鍾馗(しょうき)図」。 ◈池大雅筆「蓬莱山」「富士山」。 ◈「出羽大掾藤原国路作太刀・剣」(重文)、「豊後国行平作太刀」(重文)、「越中守藤原正俊作 太刀」(重文)。 ◈伝・運慶作「狛犬像」。 ◈鎌倉時代の陰陽師・安倍晴朝(あべ-の-はるとも)が編纂したという占いの専門書で秘伝の『簠簋内伝金烏玉兎集(ほきないでん-きんうぎょくとしゅう)』が当社に保管されている。晴朝をはじめ、晴明子孫の陰陽師は、神人として祇園社に仕え、牛頭天王を祀っていた。 ◈神宝(京都市指定文化財)は、江戸時代前期の再建時に奉納された。「冕冠(べんかん)」「礼冠(らいかん)」は黄金で彩られ、祭神のために造られた。「靭(ゆき)」は蒔絵・螺鈿の装飾があり、矢を入れる武具になる。「草履(ぬき)」は祭神の履物になる。 ◈西楼門の「随神像」の老相・青年相1対は、江戸時代中期、1774年に造立された。七条仏所の仏師・康音・伝・朝の親子3代による。鎌倉彫刻の写実性が継承されている。 ◈「新年干支大絵馬」は、2021年より現代の日本画家・諌山宝樹(いさやま-たまじゅ)作による。 ◆月下氷人石 南楼門外に「奇縁氷人石(月下氷人石、迷子しるべ石)」とみられる燈籠(神燈)が立てられている。江戸時代後期、1839年に建立された。現代、1996年まで拝殿前に立てられ、現在地に移された。 表面に「神燈」と刻まれている。裏面に碑文があり、江戸時代後期、「天保十年(1839年)」と刻まれている。天保の飢饉に際し、町衆が施療活動を行った記念碑という。かつて、祇園社内にあった神宮寺の宝光院が関わったという。月下氷人石ともいう。迷子や尋ね人の掲示を行い、情報交換をする碑だったともいう。互いに紙を貼り付けて告示した。京都市内ではほかに、北野天満宮、誓願寺にも残る。高さ1m。 碑文「去る庚寅年の頃より五穀の実のり少なく、丙申歳になつては雨いたう降つゝき米価いよいよ貴(たか)く、是に因よるへなき輩の日々に鋨(うえ)かなしめる有さまを見るに忍かたけれは、心あらん人々と相議(はから)いて、教諭所より公に願ひ三条の河原に仮に救小屋を造て養おき、病るには医薬をもあたえ、はた便よき方に場を分ちて米銭を施ける事も全く大御代の御仁恵と仰き奉る、余に此後とてもかゝる事のあらんには今後まさりて施(ほどこし)の行れん事を、かしこくもこの祇園の広前に額つきて共に祈り奉れるよしを、天保十年己亥の霜月にかくは記し侍りぬ」 ◆燈籠 歌舞伎役者・映画俳優・8代目・市川雷蔵(1931-1969)、歌舞伎役者・市川寿海が寄進した燈籠が西楼門近くにある。 ◆水神・竜穴 牛頭天王は水神、竜蛇神でもある。社は、都の東、四神の東隅を守護するという青龍の位置にある。 本殿母屋地下には、池(青龍竜穴)があるという。神殿下に竜宮に通じる穴があるという。竜穴の深さは50丈(152m)あったという。かつては水を蓄え、竜穴は神泉苑、東寺・灌頂院の井戸に通じていたという。いまは、漆喰で蒲鉾型に塞がれている。 境内に「力水」「美用水」の湧水がある。 ◆不思議 当社の不思議といわれる伝承がある。 「正面の石鳥居」は、江戸時代に近江・芦浦の観音寺の僧が修理改修したという。一部が欠損し、石片は鞍馬にあるという。/「夜啼石(よなきいし)」は、捨山王社の前にある。夜になると声を出して泣く。/「二見石」は、舞殿の東にある。地軸心に達する。/「西楼門」は、雨垂の窪所がなく、蜘蛛の巣も張らない。/「龍穴」は、本殿下にあり、竜宮に通じている。/「忠盛燈籠」は、斎館北中ノ島にある。平忠盛盛の逸話が残る。/「龍吼」は、玄関入口の東の柱から西面して手を打つと天井図の龍が泣く。/「車寄」は、本殿東に車寄がある。 ◆千日回峯行 祇園社はかつて延暦寺に属した。このため、比叡山延暦寺の千日回峯行者は、京都大廻りの際に境内を廻り、日吉大社などを拝する。神楽殿に上がり、本尊を薬師を通し御所を拝する。この際に、当社の宮司が待立する。 ◆大将軍社 大将軍はかつて古代中国からもたらされた。日本の陰陽道では、金星(太白星)に関連する星神とされ、四方を司る神とされた。大将軍は3年ごとに移動するとされ、12年で一巡し四方を正す。その間、その方角で事を行うと「三年塞がり」と呼ばれた。凶になると怖れられた祟り神であり、諸事が忌まれた。ただ、遊行日が定められており、その間は凶事が回避されるといわれた。 平安京には、都の四方に守護神の大将軍神社が置かれている。東は東三条大将軍社(大将軍神社)、西は大将軍八神社、南は藤森神社境内の大将軍社、北は今宮神社境内の大将軍社、あるいは西賀茂大将軍神社をいう。 江戸時代以前には大徳寺門前にもあり、今宮神社に遷されたともいう。異説もある。また、かつて祇園社境内にもあったともいう。以後、大将軍信仰は全国的に広まる。平安時代中期-鎌倉時代に盛んになり、天皇から庶民にいたる信仰を集めた。 ◆空也の井戸 「空也上人ゆかりの井戸」は、南楼門外の西にある。 平安時代中期、925年、第60代・醍醐天皇が疱瘡に罹り、人々も病に苦しんでいたという。空也は、当社に参詣し、病の平癒を祈願した。その際に、この井水を白湯として施し、人々は癒されたという。 近代以前まで、井戸の付近には「藤屋」という茶店があったという。傍らに藤棚があり、屋号を「藤屋」といった。茶屋の初代は、この井水を沸かし、人々に与えた。参詣者は、以後、白湯を飲み、身を清めて参拝した。このため、「きよめの茶屋」とも呼ばれていた。後に、もう一軒の茶店(「中村楼」)が店を開いてからは、鳥居内の二軒の茶屋は「二軒茶屋」と呼ばれるようになった。 ◆祇園社乱闘事件 平安時代後期、1147年旧6月15日に祇園臨時祭(祇園御霊会、現在の還幸祭の翌日[新7月24日])に、中務大輔・平清盛(1118-1181)は祇園社に田楽を奉納した。 清盛を守護し武装していた郎党に対し、祇園社の神人が武装解除を求めた。郎党側は要求を受け入れず乱闘になる。騒ぎは深夜に及び、祇園社の権上座隆慶らは負傷している。この「祇園社乱闘事件」はその後も尾を引いた。 旧6月26日に、祇園社は当時の本寺だった延暦寺に訴えたため、清盛の父・播磨守・平忠盛(1096-1153)は乱闘の下手人をすぐに検非違使に引き渡した。事態はこれで収拾せず、旧28日に延暦寺衆徒・日吉社・祇園社の神人は、忠盛・清盛父子の流罪を訴え、神輿を曳いて入洛し、強訴(神輿振り)を実行しようとした。鳥羽法皇(第76代、1139-115)は彼らを一旦帰山させた。旧8月5日に法皇は、親子を擁護し贖銅(しょくどう、実刑の替りに銅を納める)という軽微な罰を下した。 その後、法皇は祇園神に対して謝罪を幾度も行う。1148年旧2月20日には法華八講が修されている。以来、祇園社の法華八講の始まりになった。 ◆新撰組 かつて境内に隣接して祇園北林、祇園南林という森があった。江戸時代後期、1863年旧8月7日より7日間、新撰組は京相撲と大坂相撲の融和のために、境内東の祇園北林で相撲巡業を行い警備している。新撰組の井出達は黒紋付き、白袴だったという。それに先立つ旧6月、京相撲と大坂相撲の二者は乱闘事件を起こす。興業は好評で、その後は壬生でも催された。 祇園石段下で1866年旧2月5日、大石鍬次郎の実弟・一橋家附臣造酒蔵が、新撰組隊士・今井祐次郎に斬殺された。旧4月1日、新撰組・谷三十郎が暗殺(頓死とも)される。犯人は斉藤一ともいう。 ◆文学 ◈江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に「祇園会」についてて挿絵入りで記されている。 ◈梶井基次郎『ある心の風景』では、主人公の喬が眠れない夜に、京都の街中を彷徨する。「街では自分は苦しい」と感じている。八坂に辿り着き、一時の心の解放を得た。「八坂神社の赤い門。電燈の反射を受けて仄かに姿を見せている森。そんなものが甍(いらか)越しに見えた。夜の靄(もや)が遠くをぼかしていた。」 ◆二軒茶屋 南楼門の門前にある「二軒茶屋中村楼」の創業は室町時代末期という。当初は門前の水茶屋「柏屋」から始まった。向かいには「藤茶屋」があり、「二軒茶屋」と呼ばれた。その後、「藤茶屋」は廃業する。 中村楼は江戸時代末期には料理茶屋だった。幕末、坂本龍馬(1836-1867)は、近江屋で中岡慎太郎と共に刺客に暗殺された。(近江屋事件)。その際に履いていた下駄には、中村楼の焼き印が押されていたという。また、遺品の中に下駄があったともいう。近代、1868年以降は高級料亭になり要人も立ち寄る。北隣ではいまも茶屋が営まれている。 祇園祭の長刀鉾稚児社参の際には、馬に乗った稚児が中村楼に入り休憩をとる。比叡山延暦寺の千日回峯行者は、京都大廻りの際に立ち寄り、昼食をとる。 名物の「木の芽味噌田楽」は、龍馬も好んだという。木綿豆腐に、白味噌、卵黄、胡麻、味醂、酒、刻んだホウレンソウ、木の芽をのせて炙っている。 ◆樹木 クスノキがある。 ◆結婚式 神前結婚式が挙げられる。 ◆四方参り 京都での節分に行われる「四方(よも/しほう)参り」とは、千年前から続く風習という。近年になり人気を博している。吉田神社(2月1-3日)、壬生寺(2月1-3日)、八坂神社(2月1-2日)、北野天満宮(2月1-2日)の順に4社寺を参り、邪鬼を祓い無病息災・招副祈願する。 節分の夜、最初に邪気(鬼)は、京都御所(上京区)の表鬼門に位置し守護する東北・吉田神社(左京区)に出現し、ここを追われる。さらに裏鬼門の西南・壬生寺(中京区)、続いて東南・八坂神社(東山区)、最後に西・北野天満宮(上京区)に逃げ入り、境内社の福部社の中に閉じ込められるという。 ◆節分祭 節分祭(2月1日-2日)では、邪気を祓い福を呼び込む。先斗町・宮川町・祇園甲部・祇園東の芸舞妓、年男・年女らが参拝者に豆の入った小袋を巻く。 ◆祇園祭 千年の歴史を持つ当社祭礼の祇園祭(7月1日-7月31日)は、吉符入りから疫神社夏越祭まで1か月間にわたって執り行われる。正しくは「祗園御霊会(ぎおんごりょうえ)」「祇園会」という。「日本三大祭」(ほかに大阪・天満祭、東京・神田祭)の一つに数えられる。 平安時代前期、869年/貞観年間(859-877)、京都に疫病が流行する。これは、牛頭天王の祟りであるとされ、勅により神泉苑に66本の鉾(2尺)を立てた。祇園の神を迎えて祀り、祇園社の神輿を神泉苑に送り厄除を祈った。平安時代中期、970年、祇園社での御霊会が初めて行われる。999年、猿楽法師・無骨(むこつ)が、大嘗会の標山(しめやま)を模した作山(つくりやま)を引き、山が加わる。 平安時代中期、空車、田楽、猿楽なども加わる。南北朝時代、現在の山鉾の形態になった。室町時代に、各町の特色ある山鉾に変わる。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)では祭りは中絶した。1500年に復活し、先祭26基、後祭10基の山鉾が巡行した。巡行の順位を決める鬮(くじ)取式が侍所で行われるようになる。安土・桃山時代-江戸時代、祭りは盛大になる。山鉾の経費を援助する寄町(よりまち)制度も整備され、地口米(じのぐち)が出された。以後、町衆の尽力により山鉾の装飾も豪華になる。近世以降、火災により多くの山鉾が消失した。 近代、1923年、山鉾の保存運営を行う山鉾町連合会(現在は祇園祭山鉾連合会)が発足する。1943年に大戦のために山鉾巡行が中止された。現代、1947年に復活し、現代、1956年、1961年に巡行路が変更になった。1966年に先祭、後祭の合同巡行になる。 2014年以降、山鉾巡行は本来の形に戻され、17日の前祭と24日の後祭に分けて行われている。2016年に、ユネスコ(国連教育科学文化機関)は、祇園祭の「山・鉾・屋台行事」を、無形文化遺産代表リスト(人類の無形文化遺産の代表的な一覧表)に記載した。現在、巡行している山鉾は33基(前祭23基、後祭10基)ある。このうち、曳き鉾7基、曳き山3基、傘鉾2基、舁き山20基になる。 ◆白朮(おけら)祭 12月28日寅の刻(午前4時)、「鑽火(きりび)式」では、本殿で狩衣・烏帽子姿の宮司が、檜の火鑽り杵と臼により火を起こす。(非公開)。火は12月31日大晦日の除夜祭で、檜の削り屑(木片)に移される。参拝者が願い事を書いた白朮(おけら)木と白朮の根を混ぜ、鉄灯篭で焚かれる。白朮も加えて鑽火とされることから「白朮火」、「白朮詣り」といわれている。 古くは、煙のなびき方でその年の豊凶を占った。参詣者同士は悪口雑言で互いに誹謗し、相手を沈黙させると、その年は吉兆になるとされた。「悪口(あくたれ)祭」、「罵倒祭」とも呼ばれた。 参拝者も、この火を火縄(ひなわ、吉兆縄)に採り、家に持ち帰る。正月の煮炊きに使うと、一年間、無病で過ごすことができるといわれている。燃え残りの縄は、火伏せのお守りにもなる。 元旦の「削掛(けずりかけ)神事」は、削掛の木を燃し、煙のたなびく方角で五穀の豊凶を占った。この火で、神前のお供えを調理する。 「おけら(朮、白朮)は、古名を「うけら、宇家良)ともいわれ、万葉にも詠まれた。キク科オケラ属の多年草であり、京都府レッドリストの絶滅危惧種に指定されている。草丈30-60㎝、9-10月に開花し、花色は初期では淡紅色で、白色に変化する。根茎の生薬名は「ビャクジュツ」という。アトラクチロン(セスキテルペノイド)などの成分を含み、健胃、整腸、利尿、止汗などの作用がある。匂いがきついことから疫神を祓うと信じられた。虫除けにも用いられた。 おけらは、八坂神社で1株だけ育てられてきた。NPO法人「国境なき環境協働ネットワーク」は、おけらの保全・育成に取り組んでいる。株分けされたおけら株を、周辺の小学校・中学校で育成している。 おけら火を受ける火縄は、近代、明治期以来、「上小波田(おばた)火縄保存会」(三重県名張市)が継承している。真竹を薄く削ぎ繊維状にして、これを縄状にない火縄にしている。 ◆映画 ◈現代劇映画「祇園の姉妹」(監督・溝口健二、1936年、大映京都)では、芸者・おもちゃ(山田五十鈴)が姉さん芸者・梅吉(梅村容子)と参詣する。 ◈現代劇映画「夜の河」(監督・吉村公三郎、1956年、大映京都)では、きわ(山本富士子)と武村教授(上原謙)が当社に参詣する。現代劇映画「京化粧」(監督・大庭秀雄、1961年、松竹京都)の撮影が行われた。 ◆アニメ ◈劇場版アニメーション『ハル』(監督・牧原亮太郎、制作・WIT STUDIO、2013年6月8日)の舞台になった。本殿、祇園祭も登場した。 ◈アニメーション『ガリレイドンナ』(原作・梅津泰臣・TeamGD、監督・梅津泰臣、制作・A-1 Pictures、2013年10月- 12月、全11話)の舞台になった。舞殿、本殿、西楼門が登場した。 ◈アニメーション『恋物語 ひたぎエンド 其ノ壹』(原作・西尾維新 、総監督・新房昭之、監督・ 板村智幸、制作・シャフト、2013年11月-12月、全6話)にも西楼門などが登場する。 ◈アニメーション『有頂天家族』(原作・森見登美彦、監督・吉原正行 、制作・P.A.WORKS、第1期2013年7月- 9月、全13話、第2期2017年4月-6月、全12話)の舞台になった。 ◈アニメーション『京都寺町三条のホームズ』(原作・望月麻衣・秋月壱葉、監督・佐々木勅嘉、制作・アニメーションスタジオ・セブン 、2018年7月-9月、全12話)の舞台になった。第7話で、本殿、西楼門などが登場する。 ◆年間行事 白朮(おけら)詣り(1月1日)、元始祭・初能奉納・かるた始め式(8:00に元始祭、9:00に初能奉納、13:00に能舞台でかるた始め式)(1月3日)、若菜祭(1月7日)、蛭子社祭(宵蛭子)(1月9日)、蛭子社祭(本蛭子)(1月10日)、成人祭(1月第2月曜日)、疫神社祭(1月19日)、節分祭(先斗町、弥栄雅楽会舞楽、宮川町奉納後豆まき)(2月2日)、節分祭(今様、祇園甲部、祇園東奉納後、豆まき)(2月3日)、紀元祭(2月11日)、祈年祭(大祭)(「浦安の舞」奉奏)(3月17日)、春分祭並春季皇霊祭遙拝式(3月春分)、端午祭(5月5日)、御衣祭(5月立夏)、御田祭(京丹波町の神饌田で御田植神事)(5月下旬)、御神楽奉納(「人長の舞」が奉納)(6月14日)、例祭(大祭)(「東遊」の神楽奉納)(6月15日)、鈴の緒奉納奉告祭(6月下旬)、大祓式(大茅の輪くぐり)(6月30日)、祇園祭(1日「吉符入」、7月17日「山鉾巡行、神幸祭」、7月24日「花傘巡行、還幸祭」、7月31日「疫神社夏越祭」)(7月1日-31日)、七夕祭(8月7日)、中秋名月・祇園社観月祭(9月12日)、秋分祭・秋季皇霊祭遙拝式・祖霊社秋季祭(9月23日)、神嘗祭遙拝式・神嘗奉祝祭(10月17日)、蛭子社祭(10月20日)、冠者殿社祭(四条御旅所)(10月20日)、七五三詣(11月1日-31日)、明治祭(11月3日)、御衣祭(11月立冬)、舞楽奉納(11月3日)、新嘗祭(大祭)(11月23日)、煤払式(12月21日)、鑽火式 (権桧の火鑽杵、火鑽臼で浄火を鑽り出し、「をけら灯籠」に移す)(12月28日)、大祓式・除夜祭(19:30頃-1日5 :00まで、おけら詣り、おけら酒の振る舞い。)(12月31日)、今宮戎神社鯛奉納(今宮戎神社福娘ら参詣)(12月31日) 。舞殿に干支の大絵馬が設置される。(12月-翌年の1月末)。 月次祭(毎月1日、15日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 八坂神社の各種説明板、『八坂神社』、『京都山城寺院神社大辞典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 中』『京都を歩く 1 祇園』、『お参りしたい神社百社』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都の寺社505を歩く 上』、『足利義満と京都』 、『京都大辞典』、『京都の地名検証 3』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『證空辞典』、『鳥居』、『京 no.55』、『京の医学』、『幕末京都 新選組と龍馬たち』、『新選組が京都で見た夢』、『新選組大事典』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『祇園祭-その魅力のすべて』、『京都・美のこころ』、『京都隠れた史跡100選』、『京を彩った女たち』、『京に燃えた女』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『日本映画と京都』、『京都絵になる風景』、『京都まちかど遺産めぐり』、『京都の歴史災害』、『京のしあわせめぐり55』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都 神社と寺院の森』、『週刊 日本の美をめぐる 37 リアルに描く円山応挙』、『週刊 古社名刹 巡拝の旅 6 祇園』 、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「武田薬品工業株式会社 京都薬用植物園」、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|