|

|

|

| 木戸孝允旧邸・達磨堂 (京都市中京区) Former Residence of Kido,Takayoshi,Daruma-do |

|

| 木戸孝允旧邸・達磨堂 | 木戸孝允旧邸・達磨堂 |

|

|

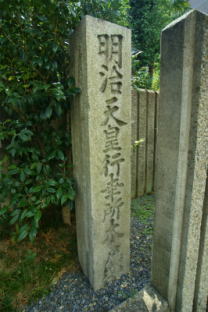

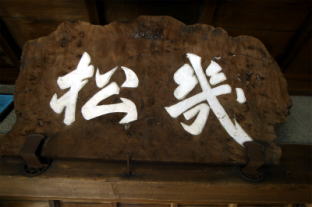

「明治天皇行幸所 木戸邸」の石標  「明治天皇行幸所 木戸邸」の石標  「木戸孝允旧跡」の石標  木戸孝允旧邸   木戸孝允旧邸、丸窓と障子  木戸孝允旧邸、東、南  木戸孝允旧邸、邸内より見た前庭、南側。  木戸孝允旧邸、前庭、かつて鴨川、東山の景観が得られたという。  木戸孝允旧邸、二階への階段  木戸孝允旧邸、二階、6畳出床(左)と隣室の3畳次の間。  達磨堂  達磨堂扁額「達磨堂」  達磨堂、達磨形の鬼瓦  達磨堂  達磨堂  達磨堂の陳列室  達磨堂  達磨堂  達磨堂  達磨堂  敷地に立てられていた「今出川橋」の橋脚  【参照】木戸孝允銅像、京都ホテルオークラ |

木戸孝允(桂小五郎)旧邸(きど-たかよし-きゅうてい)が鴨川畔に保存されている。 幕末-近代に勤皇の志士、新政府高官として活躍した孝允の京都別邸として使われ最晩年を過ごした。 後に、その子・忠太郎により達磨堂が併設され、日本一という達磨関連の蒐集物で知られている。 ◆歴史年表 近代、1869年、木戸孝允は鴨川畔の近衛家下屋敷を買い取り京都別邸にする。 1877年、1月、第122代・明治天皇の行幸に伴い、孝允は入洛する。その後、胃腸の持病により倒れる。5月6日、孝允は危篤に陥り、その報を聞き、妻・松子は東京を発つ。5月10日、松子は馬車を乗り継ぎ京都着、別邸で木戸の看病を続けた。5月19日、孝允を京都滞在中の明治天皇が見舞う。5月26日、孝允に脳病の発作があり、胃病により亡くなる。その後、子・忠太郎が住した。 1920年、4月より、言語学者・国語学者・新村出一家が旧木戸邸に一時住んだ。 1923年、12月、新村邸(上京区)への旧木戸邸母屋の移築が完成した。 1927年、忠太郎は達磨堂を新築し、達磨コレクションを陳列する。 1933年、11月、旧邸は明治天皇に関する史跡として、史蹟名勝天然紀念物保存法により史蹟指定された。 1943年、旧邸は忠太郎により京都市に寄贈される。 現代、1948年、6月、明治天皇関係史蹟(明治天皇聖蹟)とともに史蹟指定が解除された。 現在、京都市職員厚生施設になっている。 ◆木戸孝允 江戸時代後期-近代の政治家・木戸孝允(きど-たかよし/こういん、1833-1877)。本姓は和田、通称は桂小五郎(かつら-こごろう)、貫治、準一郎、号は松菊(しょうぎく)、木圭、竿鈴(干令)、変名は新堀松輔、あだ名は逃げの小五郎など。萩(山口県)の生まれ。長州萩藩医・和田昌景の次男。1840年、桂九郎兵衛(孝古)の養子になる。1849年、吉田松陰の門下になった。1852年、江戸に出て剣術・斎藤弥九郎の練兵館(神道無念流)に入り塾頭になる。後、江川太郎左衛門から洋式砲術を学ぶ。蘭学、造船術も学ぶ。水戸、越前、薩摩などの尊攘派と交わった。1860年、井伊大老の暗殺直後に、長州藩の軍艦・丙辰丸船上で水戸藩士・西丸帯刀らと「丙辰丸盟約」を結び、尊王攘夷に加わる。1862年、藩命により京都・長州藩邸へ入り情報収集を行う。1863年、8月18日の政変後に京都に潜伏した。1864年、6月、新撰組による池田屋襲撃では難を逃れた。7月、蛤御門(禁門の変)を防ぐことができず、但馬・出石に潜伏する。1865年、一旦、長州に帰藩した。1866年、長州藩代表として、京都・薩摩藩邸で坂本龍馬の立会により薩摩藩・西郷隆盛らと「薩長同盟」を結ぶ。1867年、長州藩を訪ねた大久保利通、西郷らと討幕挙兵を協議した。 1868年、新政府の太政官に出仕し、参与になる。由利公正、福岡孝弟らと「五箇条の御誓文」の起草に関与した。1869年、版籍奉還建白の実現に関わる。1870年、新政府の参議になる。1871年、西郷とともに廃藩置県の断行に関与した。開明急進派を主導し、漸進派の大久保と対立する。米欧遣外使節団(特命全権大使・岩倉具視)の全権副使として大久保、伊藤博文らと米欧視察する。木戸は諸国の憲法・法制を担当した。1873年、帰国後、憲法制定を建言した。西郷、板垣退助らの征韓論に対し、内治派(大久保、岩倉、木戸)らは、国力が充実していないとして反対し、西郷を下野させた。木戸は大久保の独裁政権成立後は大久保を批判した。1874年、富国強兵政策の台湾出兵(征台の役)の、征台論に反対し参議を辞する。1875年、一時、大久保らの政府主流派に妥協し政府に復帰する。第1回地方官会議(大阪会議)の議長になる。再び、大久保主導への不満から、1876年、辞職した。1877年、西南戦争の最中に京都で病没する。44歳。 「維新三功臣(ほかに西郷隆盛、大久保利通)」の一人。勝海舟、坂本龍馬、横井小楠ら開明派とも親交があった。 墓は霊山護国神社内墓地(東山区)にある。 ◆木戸忠太郎 近現代の満鉄技術者・木戸忠太郎(1871-1959)。木戸孝允の養子。母は松子の妹・信、父は土佐藩士・松本順造の子ともいう。1874年、3歳で木戸孝允の養子になったという。1886年、松子没後、一高、東京帝大理学部から満鉄に入る。地質課長の任に就き、1909年、満州鞍山の鉄鋼脈を発見したという。尾崎紅葉、柳田国男、巖谷小波ら文学者とも交流したという。88歳。 ◆木戸松子 江戸時代後期-近代の女性・木戸松子(きど-まつこ、1843-1886)。芸妓名は幾松、法名は翠香院。父は若狭小浜藩士・木崎(生咲)市兵衛、母は医師・細川益庵(太仲)の娘・末子。父は町奉行の祐筆であり、藩内事件の責により妻子を残し京都へ出奔する。一家離散し母は実家に戻る。その後、母の再婚に伴い、1851年-1852年、上洛、一条家諸大夫の次男・難波常二郎(恒次郎)養女になる。1856年、14歳で東三本木「吉田屋」より舞妓に出され、2代目・幾松の芸妓名を継ぐ。置屋「瀧中」に属した。勤皇芸者として売れっ子になる。1861年-1862年、桂小五郎(木戸孝允)と出会う。1864年、池田屋事件後、二条大橋に潜んだ桂に握り飯を届けたという。1864年-1865年、出石に潜伏した桂を迎えに行く。1870年、孝允と結婚し、長州藩士・岡部富太郎の養女になり、木戸松子と名乗る。社交界に登場し鹿鳴館で注目を浴びた。1877年、孝允没後、出家し翠香院と号した。晩年は三本木(木屋町とも)の寓居に暮らした。44歳。 墓は夫・孝允とともに霊山護国神社内墓地(東山区)にある。 ◆建築 敷地南端部分に孝允が別邸として使った小規模な木造二階建て家屋が残る。敷地はかつて東の鴨川まで広がり、船着き場があったという。別邸は、近衛家下屋敷「河原御殿」といい、江戸時代後期のものという。建物の材質、意匠などは、京都御苑の九条家「拾翠亭」に由来するという。近世の公家邸遺構になる。 1923年に達磨堂建築の際に別邸は改築され、ほかの建物は移築されている。 1920年4月より、新村出一家は旧木戸邸に一時住んでいる。1923年に新村は木戸家より旧木戸邸の一部だった平屋の母屋を譲り受けた。同年5月に上京区(現・北区]小山中溝町19番地)への移築が始まる。1923年12月に移築が完成し、以後、新村家は定住するようになった。木戸孝允と出の父・関口隆吉は、同郷であり幕末期に剣道場同門だった。1876年、県令だった隆吉は木戸の生地での士族反乱である萩の乱を治めたという縁もあった。 なお、一時、京都市による職員会館改築に対して、周辺住民の反対の声が上がったという。 ◈現存している「別邸」は、北西隅に玄関があり、1階は長押部分がなく、樟縁天丼を張る。10畳一間のみで南、東、北に障子がある。北の丸窓の障子と四角の障子が対の意匠として配置されている。三方に縁、東に現在は芝生が張られた前庭があり、かつて鴨川と東山を望むことができたという。2階へは玄関近くの北西隅の急な階段で上がる。北に6畳出床と、隣室の3畳次の間の2室がある。東に東山の山並みをいまも望むことができる。 宝形造、桟瓦葺、1階は屋根の下屋をおろしている(1階にも屋根付)。 ◈「達磨堂」は別邸の北に建てられている。1927年に、木戸忠太郎により建てられた。南向き正面に方1間入母屋造の前室を取り、ここが入口になっている。平屋の和風意匠で奥行深く平面形式であり、1階のほぼ全面が陳列室になっている。採光用の高窓が工夫され、天井中央に大ガラスを張る。また、南に達磨形の窓が開けられ凝っている。 寄棟造、妻入、四周に下屋をおろす。屋根に達磨の鬼瓦が載る。 ◆達磨堂 達磨堂は、木戸忠太郎の達磨関連蒐集物の陳列堂として建てられた。忠太郎は1909年、満鉄勤務時代の大連で初めて起上り達磨を手に入れた。以来、蒐集を始めたという。郷土人形、玩具、日用品、装飾品、書画など達磨に関するものを50年間にわたり集めた。その数は1万-3万点ともいう。達磨の人形は世界各地に及び、ロシアのマトリョーシカなども見られる。忠太郎をモデルにした眼鏡をかけた珍しい達磨もある。 その眼鏡の達磨を手に持つ本人肖像も掛けられている。入り口に、日本画家・下村観山(1873-1930)の衝立「達磨図」などもある。 ◆石標 敷地周辺に3基の石標が立つ。「木戸孝允旧跡」1基、「明治天皇行幸所木戸邸」2基になる。 「明治天皇行幸所木戸邸」の石標は、明治天皇が孝允を見舞った建物史跡のものになる。1933年11月に史蹟名勝天然紀念物保存法により史蹟に指定された。1948年6月に、明治天皇関係史蹟(明治天皇聖蹟)とともに指定解除される。この石標は1936年に立てられた。 *普段は非公開。 *参考文献・資料 『京都 歴史案内』、『京都市姓氏歴史大辞典』、『おんなの史跡を歩く』、『京都大事典』 、『広辞苑はなぜ生まれたか-新村出の生きた軌跡』、ウェブサイト「コトバンク」 |

【参照】「桂小五郎幾松寓居跡」の石標、中京区木屋町通通御池上ル東側上樵木町(料亭幾松) |

【参照】桂小五郎幾松寓居跡、桂小五郎(木戸孝允)と幾松(松子)が暮らしたという屋敷跡。 |

【参照】料亭「幾松」 |

【参照】料亭「幾松」 |

【参照】木戸孝允墓、霊山護国神社 |

【参照】木戸松子墓、霊山護国神社 |

|

|

| |

|