|

|

|

| 霊明神社 (京都市東山区) Reimei-jinja Shrine |

|

| 霊明神社 | 霊明神社 |

|

|

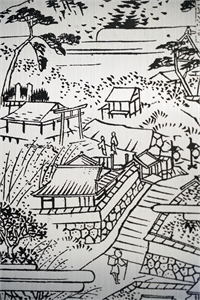

「志の聖地 霊明神社」「神葬の原郷」   社務所  本社  本殿  猿田彦御神石   猿田彦御神石  さざれ石  手水   境内からの京都市内の眺望  霊鷲山正法寺参道・霊山正法寺道  この奥(左手)に墓地がある。右手に正法寺がある。  【参照】幕末志士葬送の道(霊鷲山正法寺参道、霊山正法寺道)、霊明神社へ続く急な石段  【参照】霊明神社西京都城  【参照】霊明神社西京都城  【参照】坂本龍馬像  1868年の霊明神社本殿『隠玖免岐(おくずき)集』)、京都龍馬会銘板より  【参照】「幕末志士葬送の道」の碑、霊鷲山正法寺参道(霊山正法寺道)沿いにある。2010年、特定非営利活動法人、京都龍馬会が建立した。  【参照】「幕末志士葬送の道」  【参照】付近の墓地、もとは土佐高知藩神霊社が建ち、東側(左手)に吉村虎太郎ら天誅組志士の墓があった。墓は現在、霊山護国神社内に遷された。 【参照】付近の墓地、もとは土佐高知藩神霊社が建ち、東側(左手)に吉村虎太郎ら天誅組志士の墓があった。墓は現在、霊山護国神社内に遷された。 |

幕末期、志士の遺骸が葬送された霊山正法寺道沿いの急坂途中に、小社・霊明神社(れいめい-じんじゃ)はある。 当地は、招魂社・招魂祭の起源の地であり、維新後、東京招魂社・靖国神社へと引き継がれた。 祭神は本社に、天御中主尊(あめのみなかぬしのみこと)、熊野三柱大神として、菊理媛尊(くくりひめのみこ)、速玉男命(はやたまおのみこと)、事解男命(こととけおのみこと)。 相殿に天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)、猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)、天鈿女命(あめのうずめのみこと)、武甕槌命(たけみかづちのみこと)、經津主命(ふつぬしのみこと)。 末社に、猿田彦御神石を祀る。 ◆歴史年表 江戸時代、1807年、霊明舎(前身)に猿田彦御神石が遷される。 1809年、旧8月、初代・村上都愷(くにやす)が正法寺塔頭・清林庵所有の山林1000坪(3350.7㎡)を買い受ける。旧11月、霊明社が建立される。徳川政権下で神道による葬式・神葬祭を断行する。(霊明神社文書)。境内は東は方丈地境限り、西は往生院薮地限り、南は大道限り、北は高台寺限りの区域を有した。 1812年、旧5月、清林庵より500坪(1652.8㎡)を買い受けたともいう。 1820年、2世・美平の時、神祇管領吉田家の「神葬式許状」を得て、正式に神道葬祭が認められる。 嘉永年間(1848-1855)、900坪(2975.2㎡)を増地し、2,000坪(6611.5㎡)近い境内を有していた。 1843年、旧7月、3世・村上(丹波)都平(くにひら)が継承した。 1849年、旧2月、霊山に霊明社の屋敷が完成した。旧9月、正法寺往生院より新たに土地を買い付ける。 1856年、旧11月、清林庵より神道葬祭の永世承認を得る。 1862年、神葬祭を勧める長州・毛利家とつながる。在京志士の葬送・祭礼地になる。旧4月、松浦亀太郎(松洞、1837-1862)の実葬を行う。旧閏8月、本間精一郎(1834-1862)の弔祭を行う。吉田玄蕃(黙)により、船越清蔵(1805-1862)の墓が建立され神道葬が営まれる。安政の大獄(1858-1859)以降の殉難志士の「報国忠死の霊魂祭」が営まれた。 1863年、旧3月、勝木又三・中谷次郎・楢崎仲輔・松浦富三郎の埋葬を行う。土佐の吉村虎太郎(1837-1863)は、友で病死した宮地宜蔵 (1838-1863)の埋葬・祭祀を依頼した。(「村上都平宛吉村虎太郎書翰」)。旧7月、宮地は埋葬された。 1864年、旧3月、長州の久坂玄瑞(1840-1864)は、先祖永代供養を任せる。長州屋敷により、池田屋事件で暗殺された吉田稔麿(1841-1864)が埋葬される。(「里村文左衛門ほか宛塩屋兵助ほか書翰」) 旧7月、禁門の変で霊明社に嫌疑がかかる。 1867年、旧11月17日、近江屋事件で京都見廻組により暗殺された坂本龍馬(1836-1867)、中岡慎太郎(1838-1867)、世話役・山田藤吉(1848-1867)が葬られた。(「中岡源平宛清岡半四郎書翰」) 近代、1868年、旧3月、林田衛太郎(朱雀操、?-1868)・三枝蓊(1840-1868)を埋葬する。旧10月、霊明社の社号を許可される。霊明社、村上氏の境内地・墓地は公収(上知)になり、東山招魂社に譲られる。(霊明神社文書) 1877年、1880余坪(6214.8㎡)を公収(上知)され、14坪2合9勺(46.9㎡)を所有するのみになる。 1883年、8月、正法寺旧方広庵の墓地を購入し、南神葬墓地として開く。 1933年、社殿改築する。(『京都神社誌』) 1934年、遷座した。(『京都神社誌』) ◆村上 都愷 江戸時代中期-後期の霊明社初代・村上 都愷(むらかみ-くにやす、 1752-1819)。男性。名は久弥。父・江州彦根藩家中・小倉貫仲(つらなか、後に伊藤と改姓)。出生後ただちに美濃金森藩家中・村上文右衛門方へ預けられた。1756年、村上文右衛門が親になり、建仁寺町博多町の長谷川半兵衛展栄(のぶよし)、妻・茂登(もと)の養子になる。その後、名を長谷川掃部と改め、帯刀する。1793年、土御門東洞院殿(御所)に出仕した。1808年 中宮御所、1809年、東宮御所より、年々御祈願の御用を仰せつけられた。従六位上日向目源朝臣都愷と名乗る。この頃、建仁寺新地池殿町に住居し、主殿寮史生だった。1809年、神道信仰徹底のため、旧8月3日、正法寺の塔頭・清林庵の土地を買い受け、神道葬墓地を創設する。旧11月、霊明神社を創立した。1811年、旧閏2月1日、神祇伯・白川家に入門した。著『洛東霊山神石図・霊明舎』。68歳。 地下人(六位以下の貴族)。国学に志深く、門人を集めは神道を講じた。徳川幕府の宗教政策下で、神道による葬式(神葬祭)を断行する。霊明神社(東山区)に葬られる。 ◆村上 都平 江戸時代後期-近代の霊明社3世・村上 都平(むらかみ-くにひら、1821-1879)。男性。父・村上美平(よしひら)、母・伊曽(いそ)の2男。1843年、霊明社を継承した。1864年、禁門の変で霊明社に嫌疑がかかり、霊山を離れ潜伏する。1867年、霊明社に帰る。1868年、神職を認められた。1868年、官祭(京都府)招魂祭を執行し、官祭の初めになった。1878年、霊明神社祠掌を免じられた。 ◆吉田 黙 江戸時代後期-近代の神職・勤王家・吉田 黙(よしだ-しずか、1823-1898)。男性。通称は玄蕃。寺侍として曇華院(どんげいん)に仕えた。大原重徳、三条西季知、姉小路公知、沢宣嘉の邸に出入りした。1864年、禁門の変後、山城・綴喜郡の郷士を率いて御所警護にあたる。維新後、白峰宮、奈良・竜田、大和神社宮司になる。77歳。 ◆船越 清蔵 江戸時代後期の武士・船越 清蔵(ふなこし-せいぞう、1805-1862)。男性。名は守愚、号は豊浦山樵、変名は小出勝雄。尊攘派の長門(山口県)清末藩士だった。豊後の儒学者・経世家・帆足万里(ほあし-ばんり)に師事し、長崎で西洋医学を学ぶ。蝦夷地の国防・開発を論じた。萩藩藩校「明倫館」などで講義した。著『祖宗論』。58歳。 ◆末社 ◈ 末社・猿田彦神社は、旅立ち・交通安全・方災解除・厄祓・延命長寿・縁結び・安産などの神徳があるという。 ◈ 境外末社・花咲稲荷神社がある。 ◆神石 現在、末社・猿田彦神社に祀られている猿田彦御神石には伝承がある。江戸時代後期、1807年に霊明舎の境内に遷された。 平安時代前期、源融(822-895)の六条河原院造営に際し、神石は御殿内に土祖神(道祖神)として祀られていたという。その後、祇陀林寺(ぎだりん-じ)になる。後、数百年に渡り神徳は隠れた。 神石は五条御幸町の借家裏に、数百年にわたりあったという。住人が崇りに遭うことが数度続く。普請の際に出入作業の二人が落ちて大怪我をした。このため、家主が道者に依頼しお祓いをする。その夜、夢告に猿田彦大明神が現れる。この度、悪水の不浄に耐えかね遷座を望んだという。夢覚め、「お限り稲荷」と号されたという。 また、江戸時代に、神石は六条河原跡地、塩竈町の生薬屋権兵衛の持ち家裏に埋まっていた。傍らの住人の大怪我など、祟りを蒙ることが絶えず続いた。ある夜、権兵衛の夢中に、我は猿田彦大神なり、 数百年此の地に神徳隠れる。 悪水の流れの不浄に堪えかねる 。早く遷座をと告げたという。 そのお祓いを霊明神社の初世神主・村上都愷が請け負い、この地に遷されることになったという。神道葬祭場・霊明神社創設のために、土祖神として神石を祀ることにしたとみられる。(「神石奉送一札」「猿田彦命神石略傳」) 道路安全・旅立ち安全・縁結び・厄除け・方位などのご神徳があるという。 ◆文化財 ◈ 「神石奉送一札」は、江戸時代後期、1807年旧5月作になる。 ◈ 「猿田彦命神石略傳」は、江戸時代後期、1811年に初世・村上都愷が著した絵入り木版刷を、1853年に3世・村上都平が再版している。 ◈扁額「〇〇大一付」は、水戸藩士・藤田東湖(1806-1855)が揮毫し、彫刻した。 ◈『梅に椿』は、勤王画家・森寛斎(1814-1894)が、近代、1877年12月に霊山招魂祭中に揮毫した。 ◆神道葬祭 当社初代・村上都愷(くにやす、 1752-1819は、東山の霊山に神道葬祭場を創設し、神道葬祭を断行した。 これは、当時の幕府政策に反する行為であり、寺院・京都所司代の迫害を受けた。このため、神祇管領・吉田家の公認はあるものの、門人は表向きは頼み寺を持っており、寺がない場合は正法寺清林庵を檀家寺として宗旨請状を出してもらう必要があった。表面上は時宗の葬式を装った上で、神道式葬祭を行っていた。 江戸時代後期、1820年に2世・美平の時、神祇管領吉田家の「神葬式許状」を得て、正式に神道葬祭が認められる。 ◆志士の葬送の経緯 江戸時代後期、1862年旧11月18日に、勤王家・吉田玄蕃(1823-1898)の志により、長州清末藩士・国学者・船越清蔵(1805-1862)の墓を建立する。長州藩士参列のもとに神道葬を斎行した。以後、長州藩などの殉難志士の神道葬祭などの祭祀を執り行う。旧12月、国学者・平田篤胤(1776-1843)門下で国学者・神職・古川躬行(みゆき、1810-1883)、津和野藩の国学者・歌人・福羽美静(びせい/よししず、1831-1907)らの発起により、1858年-1859年の安政の大獄以降の殉難志士の「報國忠士の霊魂祭」が斎行される。これは、招魂社・靖国神社創建の起源になった。 1864年旧6月16日夜、一橋家の家老並で徳川慶喜の側用人・平岡円四郎(1822-1864)は、川村恵十郎(1836-1898)とともに家老・渡辺孝綱(?-?)の宿を訪問した。その帰路、京都町奉行所与力長屋(千本組屋敷)外で水戸藩士・林忠五郎(1838?-1864)・江幡定彦(広光、1838-1864)らにより襲撃された。平岡・従者は殺害される。川村の反撃により林は斬死し、江幡も重傷を負い、その後自害したという。林と江幡の葬祭について、鳥取藩士・河田佐久馬(景与、1828-1897)から依頼を受け、霊明神社3世神主・村上都平は霊山墓地での埋葬を執り行う。1864年旧6月、2人は霊山墓地に葬られた。水戸藩士で最初の葬祭になり、以後、霊明神社は水戸藩士・鳥取藩士志士も葬送する。1869年旧11月には、獄死した水戸藩士・若泉主税(1841-1867)も霊山墓地へ改葬されている。 後に霊明神社の敷地内に各藩の招魂社が建立される。当初は霊明神社の末社であり、その後に霊明神社の兼帯社という扱いになった。 近代以降、明治政府はこの地を日本初の官祭招魂社の場所と定めている。1868年-1869年の戊辰戦争犠牲者について、霊明神社では神葬・慰霊祭を行った。戦後は、政府関係者の祀りごとを務めた。 1875年、霊明神社・兼帯社に祀る殉難志士の神霊は「東京招魂社(後の靖国神社)」に合祀される。1876年には養正社が結成され、社域の拡張が始まる。1877年、霊明神社の墓地のほとんどは公収された。以後、「霊山官祭招魂社」は霊明神社から独立し、殉難志士の神葬墓地の大部分は官修墳墓になる。ただ、その後もしばらく、霊明神社の3世神主・都平、4世神主・歳太郎(都順)は京都招魂社社務(祠掌)に任じられ、官祭慰霊祭の斎主を務めた。 1939年に霊山官祭招魂社は、霊山・東福寺・泉涌寺・大雲院の各招魂社を合祀し、現在の京都霊山護国神社になった。 ◆墓地 幕末、長州藩士をはじめとする志士の神葬祭を執り行い、霊山に埋葬し、奥津城(墓)を造り、霊明神社は志士たちの聖地になった。 現在は、霊明神社の神道墓地が数カ所ある。創建当時の「上墓地」のほか、「南墓地」(京都東山温泉ホテルりょうぜんの南)、「西墓地」(二年坂に通じる国阿坂を降りた地)になる。 ◈南墓地に勤王画家・森寛斎(1814-1894)の墓がある。養子・雄山が建立した。4世・歳太郎により神葬された。 ◈西墓地には、近代、1869年旧9月に、土佐の尊攘家・吉村虎太郎(1837-1863)、坂本龍馬( 1835-1867)、中岡慎太郎(1838-1867)など27柱を祭神とする土州高知藩招魂社(当時は霊明神社の摂社)が建立された。土佐藩招魂祭も当社の神主によって斎行されていた。 1871年旧6月、天誅組の大和挙兵(1863)の犠牲者の首級が改葬された天誅組墓所もあった。天誅組・伴林光平(1813-1864)の墓もあり招魂碑と刻まれている。ただ、伴林は実葬されなかったという。 1878年10月に、霊山奥都城と墓地など1800坪は上知になり、現代、昭和40年代(1965-1974)に、土佐招魂社・天誅組墓所一帯は霊山護国神社(東山区)境内に移設された 。 ◈霊明神社管理墓地(正法寺境内、東山区)には武士・政治家・品川弥二郎(1843-1900)夫妻の墓がある。 ◆碑など 坂本龍馬立銅像が、現代、2023年11月に京都龍馬会により参道に立てられた。 ◆霊鷲山・霊山城 霊山はかつて霊鷲山(りょうじゅ-せん)と呼ばれ、音羽山の北に続く峰を形成していた。東海道・渋谷越の2本の道を抑えるため、室町時代後期に足利義輝(1536-1565)は、山に霊山城(りょうぜん-じょう)を築城した。 現在の霊明神社はその真下に位置している。 ◆年間行事 歳旦祭(1月2日)、春の慰霊祭(3月春分の日)、秋湖祭(久坂玄瑞命日祭)(7月19日 )、秋の慰霊祭(9月秋分の日)、幕末維新殉難志士みたま祭(9月上旬) 。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 ウェブサイト「霊明神社」、『洛中洛外』、「幕末志士葬送の道副碑碑文」、 『幕末勤王志士と神葬-洛東霊山・靈明神社』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|